венчик на монете что это такое

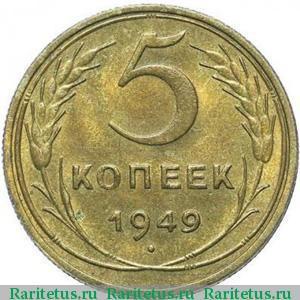

Стоимость монеты 5 копеек 1949 года. Аверсы трёх вариантов

5 копеек 1949 года, аверс «Шт. 1.2»

5 копеек 1949 года, аверс «Шт. 2.1»

Какие-то каталоги считают, что встречаемость обеих тиражных разновидностей одинакова. Но в некоторых из них можно увидеть, что цена на пятак 1949 года выше, если его лицевая сторона отчеканена штемпелем «Шт. 2.1». Это новый штемпель, который на пятикопеечных монетах 1948 года замечен не был. Начиная с пятидесятых, его станет вытеснять семейство «Шт. 3.х», но пока идёт его звёздный час. На этом варианте аверса мы видим простую звезду без окантовки.

Что означает «простая звезда»? Лучше один раз увидеть, поэтому мы размещаем пояснительную иллюстрацию, где представлены оба типа звезды. Сколько стоит 5 копеек 1949 года? Экземпляры средней сохранности не наберут и сотню рублей. При хорошем сохране и аверсе «Шт. 2.1» можно рассчитывать на пару сотен. В финансовом плане путеводной звездой сверкает лишь пятачок, чей аверс не похож на ранее разобранные, но о нём в следующем разделе.

5 копеек 1949 года, аверс «Шт. 4», новодел

Второй выпуск советских монет специального чекана оброс такой массой слухов, что докопаться до истинной причины появления этих монет пока не представляется возможным. Одну из версий мы может отыскать в каталоге Л.Ф. Петрова и А.И. Федорина. Корифеи нумизматики указывают, что чеканку осуществили не ранее 1955 года, но не позднее 1958 года (впрочем, к последней дате плюсуется слово «вероятно»). Оба эксперта склоняются к мысли, что назначение дополнительного тиража было, вероятнее всего, исключительно презентационным. Монеты должны быть новенькими, блестящими, сверкающими, без изъянов. О полном соответствии ранее выпущенным тиражным монетам не заботились. Следили лишь за тем, чтобы количество лент в гербе совпадало с нумизматическим периодом, в который попадает дата на реверсе. Такое попустительство явилось причиной появления интереснейших экземпляров, которым было не сыскать аналогов среди тиражных монет. Как раз это удивительное явление мы наблюдаем и на лицевой стороне новодельного пятака.

Что такое гурт монеты, какие бывают виды гуртов и как гурт влияет на стоимость монеты

Мы привыкли считать, что монета имеет только лицевую (аверс) и оборотную (реверс) стороны. На деле же забываем о том, что у нее есть еще и ребро. Только вот специалисты называют эту боковую поверхность — гурт монеты, и эта часть нередко содержит важные элементы, позволяющие узнать об изделии многое.

Геометрия гурта проста. Это плоский (с минимальной высотой) цилиндр. Он может быть гладким или оформляется зубчиками, насечками, выпуклыми или вдавленными буквами. Иногда для оформления гурта монеты применяется какой-либо орнамент.

В древности оформление боковой поверхности практически не использовалось. Это можно увидеть на дензнаках цивилизаций Персии, Индии, Китая, Карфагена, Греции.

Однако уже во времена Римской Империи ситуация начинает меняться. Именно в этот период чеканка становится массовой и гурт монеты с зубцами стал одним из первых методов борьбы с фальшивомонетчиками.

Впервые оформление гурта начали использовать для монет, отчеканенных в золоте и серебре. С одной стороны — это позволяло частично защититься от подделок. С другой — не позволяло хитрецам обрезать кромку. Ведь речь шла о дорогом металле, частички которого можно было потом переплавить.

Расцвет фальшивомонетчиков пришелся на II век до нашей эры. Именно тогда римляне начали делать зубцы гурте монеты, думая, что так смогут защититься от мошенников. Однако хитрецы стали повторять эту штуку, нанося насечки на фальшивки. Они брали круг меди, наносили на него тонкий слой серебра и делали зубчики. К слову, многие считают, что таким промышляли не только преступники, но и официальные монетные дворы.

Тем не менее, зубчики на гурте монеты стали «знаком качества». Даже германские торговцы охотнее принимали их чем аналогичные динарии, но с гладкой кромкой.

В средневековой Европе и на Востоке от этой традиции временно отказались. Монет выпускалось много, а технологии не позволяли делать гурты с насечкой в «промышленном» количестве. Для сравнения, римляне свои деньги не чеканили, а отливали в формах, а зубчики наносили вручную. Первый европейский станок для чеканки создали немцы в 1550, а через 27 лет появилось устройство, которое создавало гурт монеты с надписью прямо во время чеканки. Именно так создавались экю — золотая монета и валюта Франции.

К слову, гуртильная монета появилась не столько, как показатель прогресса, сколько в ответ на последствия кризиса в королевстве. Проблемы начались точно такие же, как и у римлян много веков назад: подделки и обрезка для кражи золота. Так что гурт монеты пришлось вновь оформлять для защиты.

Фальшивомонетчики не имели оборудования, позволяющего создавать подделку, соответствующую по качеству. Гуртильный аппарат-кольцо создавал выпуклую сложную надпись, повторить которую в заливочной форме оказалось проблематично. В 17 веке на гурт монеты наносили надписи и орнаменты при помощи более специфического станка с системой из двух рельс, по которым сложный механизм прогонял монету, создавая нужную силу прижима. По сути, информация в гурт монеты впрессовывалась.

В России первая техника для чеканки металлических денег появилась в 1686 году. Однако гурт монеты в те времена еще не оформляли. Начали это делать лишь в петровскую эпоху. Тогда гурчению подвергать начали не только монетки в серебре и золоте, но и медяки, чего раньше государство себе не позволяло. В 19 веке надписи на гурте становятся вдавленными. Обусловлено это появлением более мощных паровых станков.

В XX веке деньги для обихода перестали чеканить из золота и серебра. Соответственно, защитная функция гурта монеты утратила смысл. В наше время его оформляют для различения номиналов.

Разновидности гуртов

В России царской эпохи, а затем и в СССР было создано немало монет. При их чеканке использовались различные технологии оформления гурта, каждый из которых вошел в классификацию. Всего выделяется специалистами несколько разновидностей, обозначаемых числовым кодом от 0 до 20:

Последний вариант наиболее примечателен и разнообразен.

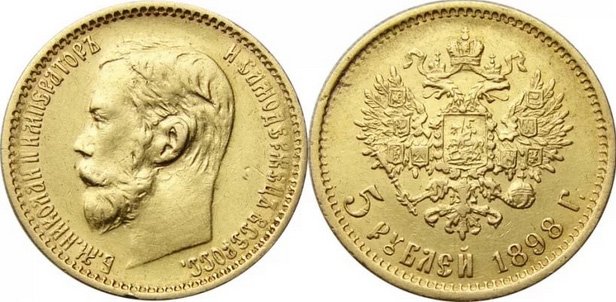

Здесь могут быть использованы округлые выпуклые детали, прямоугольники, овалы, трилистники, другие декоративные элементы. Так в 1726-ом гурт монеты оформляли дубовыми листьями, в 1898 — прямоугольниками.

В других странах тоже применяются схожие решения:

В других государствах мира также есть свои особенности чеканки и оформления гурта монеты и прочих элементов.

Как гурт влияет на нумизматическую ценность

Помимо выяснения подлинности, оформление гурта монеты может определить ее ее справедливую стоимость на аукционах. Например, коллекционеры выискивают образцы с двойным гурчением. По сути, оно является браком, но иногда часть готовых экземпляров попадает на рынок.

Вот несколько вариантов, наиболее предпочтительных для коллекционеров:

Например, в 1993 году выпустили сразу три разных типа полтинников. За вариант с рифлениями гурта монеты от Санкт-Петербургского и Московского монетных дворов можно выручить до 20 современных рублей. Столько же дают за вариант с гладким гуртом монеты от ММД.

А вот питерский без гурта стоит уже 300 рублей за каждый экземпляр. Разумеется, со временем нумизматическая ценность будет расти.

Еще один интересный пример — знаменитый серебряный советский полтинник. Тот самый, с рабочим:

Еще один интересный факт касается биметаллических монет номиналом 10 рублей. Обычно гурт монеты оформлен надписью. Однако некоторые образцы не содержат указание номинала. За такие можно получить до полутора тысяч рублей, в то время как стандартная монетка продается на аукционах не дороже сотни рублей.

Следующий пример — юбилейные 10 рублей, посвященные Северной Осетии. Выпущенный в 2013 году дензнак может иметь разное кол-во насечек. Если гурт монеты оформлен 300 полосками, то продать ее можно не дороже 150 руб. Версия, на которой ребро имеет 180 насечек, очень редкая. Ее коллекционеры готовы выкупить даже за 100 тыс. рублей/штука.

Так что будьте внимательны. Иногда гурт монеты является не только поверхностью для информации и защиты от подделок. Его особенности определяют стоимость относительно номинала, ценность для нумизматов. Зачастую какой-то дефект гурта монеты может повысить цену в десятки или даже сотни раз.

Виды гуртов на монетах и как он влияет на стоимость

Сегодня мы разберемся, что такое гурт монеты, каким он бывает и каково его влияние на цену денежного знака.

В отличие от обычных людей, для которых монета – это платежное средство, имеющее две стороны, коллекционеры уделяют большое внимание и третьей стороне металлических денежных знаков – гурту, придуманного как средство от их порчи или подделки.

В нумизматике есть отдельный раздел, посвященный изучению ребра монеты, которое зачастую может подтвердить или опровергнуть подлинность экземпляра.

Что такое гурт на монете

Как видно на иллюстрации гурт – это ребро или рант металлического дензнака. Его исполнение зависит от технологии чеканки.

В России машинным способом монеты стали выпускать с 1700 года, и уже в 1709 появился первый рисунок на гурте. Технологию опробовали на медной копейке. С 1720 узорные изображения стали наносить и на серебряный алтын. До 1709 в России монеты чеканились без гурта.

Оформление ранта с XVIII века неоднократно менялось. Сегодня узор на ребре помогает отличить подлинники от новодела, подделок.

Разновидности гурта монет

Рассмотрим способы оформления третьей стороны металлических дензнаков.

Выделяют следующие гурты монет России и Советского Союза:

с 1807 – буквы надписи на гуртах монет вдавливались, как на 1 р. 1825 (СПБ-ПД):

Задать вопрос

Инвестируйте уже сегодня

Золотая монета 20 марок Вильгельм ІІ (7,1685 г чистого золота, проба 0,900)

Золотая монета Соверен Эдуарда VII (7.32 г чистого золота)

Серебряная монета России «Витебский вокзал (начало XX в.), г. Санкт-Петербург» 2009 г.в., 31.1 г чистого серебра (Проба 0,925)

и 1726 года с дубовыми листьями:

Также сейчас можно найти монеты отчеканенных в других странах с гуртом:

Влияние гурта на стоимость монеты

Как правило, оформление ранта помогает определить подлинность дензнака, но не сильно влияет на аукционную цену. В основном встречаются образцы с дополнительным гурчением. Это экземпляры, на которые надпись или узор наносится дважды. Как правило, такие образцы отфильтровываются на контроле, но часть экземпляров все-таки выходят «в свет».

Наибольшим спросом пользуются монеты, на которых:

Основная масса российских дензнаков изготавливается с узором из вертикальных полосок, из-за чего дефекты малоразличимы.

Но есть и исключения.

50 рублей, отчеканенных в 1993 году:

Также от того, какой гурт монеты, зависит и цена на серебряный полтинник 1924 года:

На всех биметаллических десятирублевках по гурту наносится надпись – «Десять рублей». Но иногда встречаются образцы, где данный текст отсутствует. Если стандартный дензнак можно купить за 80–100 р., то экземпляр без надписи оценивается в сумму от 1 500 р.

Когда же вертикальных насечек – 180, то продать ее можно за 800- 100 тысяч рублей за экземпляр.

Гурт монеты – это не только характеристика, определяющая подлинность и состояние дензнака, но еще и его стоимость. Именно поэтому нумизматы при оценке монеты всегда проверяют гурт, его соответствие эпохе и наличие либо отсутствие определенных надписей.

Подробное описание монеты: аверс, реверс, гурт, кант, металл, изображение, буквы

Привычные нам монетки, которые мы ежедневно достаём из кошелька, а иногда и ленимся поднять с дороги, имеют давнюю историю. Потребность в средстве для расчётов возникла в первобытные времена, когда один товар менялся на другой. Такой способ расчётов был очень неудобен, поэтому в разных краях выделился ряд универсальных товаров, которые кроме обычной (товарной) функции стали выполнять и денежную. Само слово «деньги», которое по-латински произносится «пекуния», является родственным слову «скот» (по-латински «пекус»). Действительно, во многих древних государствах именно сельскохозяйственные животные стали выступать денежной мерой. То есть первые представители того, что ныне именуется «монеты», были живыми, имели рога и хвост. Постепенно универсальным средством расчёта стали драгоценные металлы. Они были удобны для хранения, устойчивы к природным бедствиям, имели пробу и вес, могли делиться на части путём рубки и составлять крупную величину из отдельных частей. И, что очень важно, им можно было придать определённую форму.

Трудно сказать, где и когда появилась первая монета. Считается, что их родиной стала Лидия – давно исчезнувшая страна в Малой Азии. Современные данные пока не только подтверждают этот факт, но даже уточняют, что произошло это примерно в 685 году до нашей эры, когда правил царь Ардис. Золото и серебро, сплавленное природой в электрум, послужило основой. Металлические расчётные знаки из бронзы имели хождение и в отдельных регионах Древнего Китая. Само слово «монета» закрепилось за кружочками из металла в Древнем Риме, придя из имени богини Юноны Монеты. В русский язык это слово проникло из Польши ещё во времена Петра Первого.

Монета имеет две стороны – лицевую и оборотную. На языке нумизматов первая зовётся «аверс», вторую обозначают, как «реверс». Иногда трудно однозначно сказать, где аверс определённой монеты. Принято считать, что на аверсе размещён государственный символ (например, герб Российской Федерации) или графическое обозначение эмитента (например, эмблема Банка России). Ту же роль выполняет легенда – буквенное обозначение («Российская Федерация» на современных монетах или «Банк России» на монетах до 2015 года включительно).

Часто на монете присутствует и графическое, и буквенное обозначение. Какое же главнее? Эксперты могут сказать, что приоритет отдаётся легенде. Однако и тут нет единства во мнениях. К примеру, на мельхиоре СССР периода 1931-1934 годов на одной стороне изображён государственный герб СССР, а легенда «Союз Советских Социалистических Республик» выполнена круговой надписью на противоположной стороне вместе с номиналом. Тем не менее, лицевой (аверсом) считается сторона с гербом.

Любая монета имеет толщину. Если выражение «третья сторона медали» обозначает нечто непредвиденное, а то и нереальное, то гурт полноправно носит статус третьей стороны, даже при отсутствии на нём оформления (так называемый «гладкий гурт»). Но обычно монеты среднего и крупного достоинства имеют на гурте последовательность рифлений, сложный узор или надпись. Отклонения гуртового оформления от стандартов относят либо к производственному браку, либо к каталожным разновидностям.

Существуют монеты с двойным номиналом, если данный расчётный знак используется в двух государствах с разными платёжными системами. В истории отечественной нумизматики наибольшее распространение получили русско-польские монеты, номинированные в российских рублях и польских злотых. Менее известны русско-молдавские монеты. Удивительный номинал имеет донативная (подарочная) монета номиналом 100 французских франков или 37 рублей 50 копеек. Но её чеканили не для оборота.

Обычно на монете указывается и дата чеканки. Чаще всего, она совпадает с реальным годом выпуска монеты (или планового периода в случае монет СССР). Но зарубежные монетные дворы могут чеканить не год выпуска, а дату начала серии, не меняя её год от года. Порой на монете присутствуют обе даты, как в случае монет Испании, когда крупным планом даётся первый год серии, а реальная дата спрятана в небольшой звёздочке. Ежегодная смена даты даёт возможность собрать коллекцию погодовки. На древнерусских монетах дата складывалась из буквенных символов. Лишь на ефимке 1655 года можно увидеть арабские цифры. Но окончательный переход на них оказался долгим делом. Последним с буквенной датой чеканилось серебро 1722 года.

Важной деталью оформления монеты является обозначение монетного двора. Отечественное монетное дело имеет давнюю традицию в данном вопросе. В истории России существовало множество монетных дворов. В царской России использовали буквенное изображение. Советский Союз обозначение мондвора использовал крайне редко (юбилейный рубль 1975 года, золотые червонцы и монеты 1991 года). Практически весь период его существования монеты чеканились лишь в Ленинграде. Исключение составила Великая Отечественная война, когда эвакуированную часть оборудования разместили в Краснокамске, и последние годы, когда к чеканке подключили монетный двор Москвы. Монеты современной России чеканятся и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Обозначение двора либо буквенное (на копеечных номиналах буквы «М» или «С-П» под копытом коня), либо логотип (на рублёвых номиналах графическое изображение «ММД» или «СПМД» под правым крылом орла).

Не менее важное значение на монетах царской эпохи и первых лет советского государства имеют инициалы минцмейстера. Одинаковые монеты с разными инициалами могут существенно отличаться по стоимости. По зарубежным монетам мы можем определить, кто именно в этот момент управлял монетным двором. Так на евромонетах Франции и Монако легко отыскать логотип (миниатюрную картинку), обозначающую конкретного директора монетного двора. Незапланированное отсутствие главы мондвора или его обозначения на части тиража существенно влияют на стоимость таких монет (например, 1 евро Монако 2007 года или 5 копеек с датами «2002» и «2003»).

Металл, из которого выполнена монета, тоже нельзя оставлять без внимания. В давние времена это имело практическое значение, чтобы отделить подлинную монету из драгоценного металла от фальшивки, для изготовления которой использовали более дешёвый материал или сплав. Постепенно драгоценные металлы были вытеснены из оборота и стали уделом лишь заготовок для коллекционных монет. Эмитенты борются за удешевление производства, поэтому металлы и сплавы, используемые в процессе чеканки, периодически меняются. Монета со свежей датой на заготовке старого образца неизменно вызовет интерес, если число выявленных экземпляров невелико. Наибольший разброс по металлам имеют пробные образцы, сразу занесённые в категорию раритетов. Монеты, собранные из двух металлов, называются «биметаллические». К ним обычно относят те экземпляры, которые имеют чётко отличимые части (1 и 2 евро, современные памятно-оборотные 10 рублей России). Монеты, чью сердцевину практически полностью закрывает плакировка (5 рублей 1997-2009 годов, 10 и 50 копеек 2006-2014 годов), в категорию «биметалл» коллекционеры не зачисляют. Существуют монеты, в которых используется и более двух металлов.

Анализируя металл, следует обращать внимание на его пробу. Это важно для инвестиционных монет, чья стоимость напрямую зависит от котировок драгоценных металлов. Сильные отклонения от указанной пробы часто являются признаком фальшивки или новодельного экземпляра. Но встречаются случаи, когда одна и та же монета выпущена в разных пробах (золотой «Речной бобр» 2008 года, у которого есть как инвестиционные представители «АЦ» 900 пробы, так и монеты для коллекции в качестве «PROOF» 999 пробы). Первые монеты с зафиксированной пробой были выпущены при лидийском царе Крёзе, установившем, что чистота металла (золота или серебра) не должна опускаться ниже 98%. Соблюдение пробы обеспечивает неизменность такой важной характеристики монеты, как её вес. Очень часто по весу мгновенно можно отделить фальшивку или подделку от подлинника (например, редкую «перепутку» 3 копейки позднего СССР в белом металле от её обычной сестры, которую покрасил какой-то пионер, чтобы обмануть продавщицу). Фальшивомонетчики, чтобы скрыть иной металл или низкую пробу, для подгонки веса экспериментируют с толщиной монеты и её диаметром. Поэтому точные значения этих параметров с допустимыми отклонениями всегда значатся в любом солидном каталоге.

Несмотря на то, что большинство монет изготовлено из металла, современные технологии планируют и другую основу для монетных заготовок. Для коллекционеров уже выпущена деревянная монета (и это вовсе не рубль). Более известна четвёрка полимерных монет рублёвых номиналов для ПМР. Внедрение иных материалов неизбежно, если только банки вообще не отменят наличные деньги, повсеместно уйдя в систему электронных платежей.

И напоследок поговорим о монетной форме. Исторически сложилось, что большинство монет имеют круглую форму. Но национальные банки различных держав начали эксперименты по отказу от стандарта. Появились треугольные и четырёхугольные монеты, а вслед за ними и многоугольники (впрочем, всё же стремящиеся к кругу). Наибольший разброс по форме, конечно же, демонстрируют монеты, изначально созданные для коллекционеров. Существуют экземпляры в виде контуров страны-эмитента или известных архитектурных сооружений (Биг-Бен, Эйфелева башня и другие). В нашей стране когда-то выпускали медные квадратные платы, сейчас являющиеся одними из редчайших монет императорской России. В XXI веке прямоугольную форму получили инвестиционные монеты, выпущенные к олимпиаде в Сочи, а также коллекционная монета по случаю эмиссии платежной карты «Мир».

Гривенник :: Общие сведения

Гривенник – десятикопеечная русская монета, название которой происходит от древнерусской денежной единицы «гривна».

Первые десятикопеечники были выпущены при царе Василии Шуйском в 1606 или 1608 году. Они чеканились из золота штемпелями, использовавшимися для чеканки серебряной копейки. Чеканка золотых копеек была начата из-за недостатка серебра.

Серебряный же гривенник стали чеканить в Москве в 1701 году. Его номинал оказался достаточно ходовым и прекрасно вписывался в десятичную монетную систему. Лицевая сторона монеты содержала тонко исполненный рисунок двуглавого орла со скипетром и державой в лапах. Короны над головами птицы на многих ранних образцах напоминают фантастические цветы. Край аверса на первых монетах был оформлен растительной гирляндой. На другой стороне – номинал в две строки («гривенникъ») и год, сначала кириллицей, позднее – цифрами. Некоторые ранние гривенники выполнены более изысканно. В 1704 году 10-копеечные монеты одновременно чеканились под разными названиями: «гривна» и «гривенник».

После смерти Петра I князь Александр Меншиков предпринял попытку проведения своеобразной денежной реформы, в результате чего на свет появился «меншиков (или меншиковский) гривенник». Судя по всему, князь планировал постепенно изъять из обращения серебро, заменив его медными деньгами. В 1726 году новым штемпелем был отчеканен пробный медный гривенник. На его аверсе – двуглавый орёл со скипетром и державой, увенчанный одной общей и двумя маленькими коронами. Под лапами орла можно рассмотреть точки для неграмотных. Вдоль края монеты обозначен номинал, разделенный большой короной на две части: «гривенникъ», внизу – год «1726». Благодаря оборотной стороне этот гривенник считается одной из самых красивых монет XVIII столетия. На первый взгляд, на реверсе изображён обычный вензель из букв «Е» (Екатерина) и «I» (Императрица). Переплетённые буквы повторяются в зеркальном отражении – для красоты и симметрии. Если присмотреться повнимательнее, можно увидеть, что в центре композицию скрепляет латинская «V». К Екатерине она не имеет никакого отношения, зато благодаря этому дополнительному элементу в рисунке вензеля появляется буква «М». Некоторые исследователи видят в этом желание Меншикова заявить о себе как о возможном официальном соправителе.

Однако вместо удовлетворения амбиций Меншикова ждала ссылка. Через несколько дней после его ареста последовало несколько указов, предписывавших изымать из обращения низкопробные серебряные монеты и медные гривенники. В результате сохранившиеся экземпляры «меншикова гривенника» сегодня представляют чрезвычайную редкость. Главные музеи России располагают всего несколькими экземплярами этой монеты.

Во время номинального правления Ивана VI (Иоанна Антоновича) монеты чеканили Санкт-Петербургский и Красный монетные дворы. Серебряный гривенник Ивана Антоновича смотрится очень красиво. На одной стороне этой небольшой монеты – обращенный вправо профиль царя, окруженный надписью «Iоаннъ III Б. м. імп. і самод. Всерос.». На другой стороне – императорская корона, начеканенное в две строки слово «гривен-никъ» и год в обрамлении пышного растительного орнамента.

В екатерининскую эпоху гривенники выпускались как с обозначением монетного двора, так и без него. На их аверсе под короной – картуш с обозначением номинала «гривенникъ» и дата; на реверсе – портрет Екатерины и её титул.

При Павле I в 1797 году серебряные 10-копеечные монеты приобрели совершенно новый облик. На аверсе под императорской короной – изящная буква «П», в которую вписана римская цифра «I». На реверсе указан номинал – «10 копеекъ», под чертой – дата, ниже – две декоративные ветки, инициалы минцмейстера и знак монетного двора. Весила 10-копеечная монета 2,93 грамма при диаметре 18 миллиметров.

С 1810 года была введена 72-я проба при весе в 54 доли. С этого времени гривенники чеканятся ежегодно. Проба их менялась: так, в 1813 году она введена 83⅓, в 1860 – 72-я и наконец с 1867 года 48-я (проба 48 золотников соответствует 500-й в метрической системе). Средним числом в последнее время выпускается в год гривенников на 236500 рублей. В 1845, 1854 и 1855 годах чеканились на Варшавском монетном дворе польско-русские гривенники (20 грошей), того же веса и пробы, что и Санкт-Петербургским.

С 1830 по 1839 год чеканились и ассигнационные гривенники весом в 10 золотников 64 доли. Они отчеканены в Санкт-Петербурге в 1830 году, в Екатеринбурге в 1830-1839 годах и в Сузуне с 1831 по 1839 годы. С 1763 по 1781 год чеканились на Сузунском монетном дворе сибирские гривенники (сибирская монета) весом в 15 золотников 34 14/25 доли (по 25 рублей в пуде). В 1871 году отчеканены в Брюсселе начальником тамошнего монетного двора Алларом гривенники из никеля, присланные в Санкт-Петербург как образец предлагаемой Алларом никелевой монеты. На лицевой стороне у них помещено изображение императора Александра I.

В послереволюционной России и СССР гривенник чеканился из серебра 500-й пробы в 1921-1931 годах, из никелевого сплава в 1931-1957 годах.

В 30-40-е годы гривенником звонили по телефону-автомату. Так, в одном из эпизодов популярной советской кинокомедии «Сердца четырёх» героиня фильма Галина Мурашова (её роль исполняет Валентина Серова), собравшись позвонить, останавливается возле телефонной будки и обращается к своему спутнику: «Дайте гривенник!» Ср. также строчки из стихотворения, написанного в этот период:

Опускает он гривенник

В щель автомата.

Крутит пальцем он

Шаткий кружок циферблата.

И всегда об одном

Затевает беседу:

Успокойтесь, утешьтесь

Я скоро уеду!

(Л. Мартынов).

Теперь уже не до усмешек,

Когда азартно, как юнец,

Нагромоздив орлов и решек,

Играет время в расшибец.

И делает уже попытки

Втянуть нас в дикую войну,

Чтоб мы рассыпались от битки,

Как гривенники на кону.

В 1967 году тиражом около 50 миллионов был выпущен памятный гривенник, посвящённый 50-летию советской власти. Чеканили его на Ленинградском монетном дворе из медно-никелевого сплава. На аверсе этой монеты расположены окружённый лучами герб Советского Союза и годы «1917-1967». На реверсе – номинал и изображение монумента «Покорителям космоса», в 1964 году воздвигнутого у ВДНХ (Москва). Подчас это вызывает недоумение у начинающих коллекционеров, но на самом деле всё просто: серия «Пятьдесят лет Советской власти» должна была представлять достижения, ставшие возможными именно благодаря Октябрьской революции. Существовали ли какие-то разновидности этой монеты – до сих пор достаточно спорный вопрос. На форумах коллекционеров можно встретить логичное утверждение, что большой тираж сложно отчеканить одним штемпелем, но в литературе обычно отмечают только один вариант.

Русская монета «гривенник»

Значение слова «гривенник» в толковом словаре. Почему гривенник назвали гривенником? Этимология слова «гривенник».

История происхождения монеты «гривенник». Чему равен гривенник?