в дзюдо такого броска нет

Какие броски и приемы существуют в дзюдо

Дзюдо представляет собой комплексный вид борьбы. Многие увлекаются им для самозащиты, а также для самореализации в физическом плане и для успеха в соревнованиях.

Разнообразные приемы имеют свои цели:

Для того чтобы освоить этот вид борьбы полностью, необходимо целиком освоить каждую часть. Дзюдо могут заниматься дети и уже взрослые люди, как мужчины, так и женщины.

Это отличная возможность закалить себя физически и духовно. Есть особенные приемы именно для этого вида борьбы, вряд ли где-то еще возможно изучить тай-отоси, уги-госи и многие другие.

Броски

В первом случае необходимо внимательно изучить стойку противника и основная задача заключается в том, чтобы научить начинающих разрушать точку опоры другого человека и выполнять правильный подхват.

В зависимости от того, какая часть тела задействуется, рука, бедро или же бросок через ногу, техника может быть разной.

Иногда используются болевые приемы, но чаще достаточно веса противника. Уже за первые тренировки даже дети научатся делать подсечки и сами станут устойчивее, а движения будут увереннее. Такая борьба для детей пригодится для самозащиты, она необходима мальчикам и девочкам в любом возрасте.

Важно, чтобы только лишь одну цель преследовали все спортсмены, это соревнование, а не драка. Технические приемы должны быть отработаны со спортивным поведением, без лишних эмоций. Тренер с самого начала должен показать и правильно это донести.

Сковывание

Стойки помогают научить себя устойчивости и суметь зафиксировать противника в определенном положении. Во время сковывания следует соблюдать все правила безопасности с обеих сторон.

Сковывание подразделено на удержание, удушение и болевые приемы. В большинстве случаев противники борятся лежа или полулежа, но иногда они могут и стоять, применяя приёмы сковывания.

Японцы начинают обучение при котором боевое искусство будет доведено до совершенства. Необходимо выучить названия, захваты, понять как действует плечо, нога и другие части тела.

Удары

Необходима передняя стойка, из которой наносится большинство ударов. Некоторые из них заканчиваются падением, другие же просто предназначены для ослабевания противника.

В ударах же идет разделение на ноги и руки. Для взрослых могут быть применимы приемы изнутри, устойчивость колен дает им возможность изучить больше вариантов.

Ударная техника также подразделяется на рубящие, тычковые, поддевающие, пинающие. Это не могут быть защитные комбинации, только лишь нападение. Но у дзюдоистов нередко именно контрудар является лучшей защитой.

Выучив все упражнения и их комбинации, оттренировав их с тренером, можно быть уверенным в собственной физической подготовке и отличной защите. Многие приемы имеют под собой багаж знаний о физическом строение тела, а также определенные психологические навыки, например это хидза-гурума или уки-вадза.

Смотрите видео одного из самых эффектных приемов дзюдо бросок подхватом под одну ногу:

БРОСКИ

Бросками называются приемы, в результате проведения которых противник переводится из положения стоя на спину или на бок.

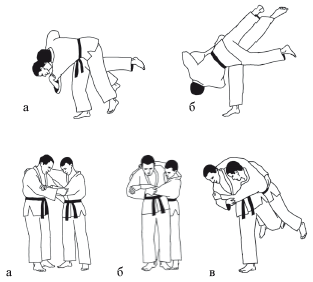

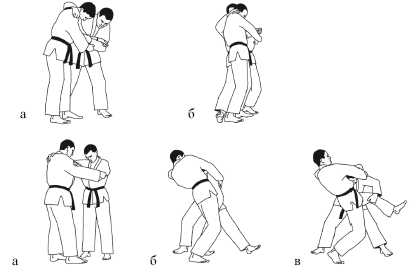

А. Броски проворачиваясь (тип «проворотом» («А»)

Это броски противника (Уке) перед собой с предварительным поворотом к нему спиной или боком. При их выполнении атакующий вначале проворачивается перед противником на угол от 90° до 270° и входит в контакт с ним своим ближним боком, спиной или дальним боком. Затем, продолжая проворот, бросает его перед собой.

Основным элементом, влияющим на качество выполнения этих бросков, является максимальное отворачивание своей головы в сторону будущего падения противника и далее.

При захватах на дальней дистанции для успешного проведения броска необходимо до входа в контакт с телом противника развернуться на 270°.

При захватах на средней дистанции для успешного проведения броска необходимо до входа в контакт с телом противника провернуться на 180°.

При захватах на ближней дистанции для успешного проведения броска необходимо до входа в контакт с телом противника провернуться на 90°.

В первом случае необходима высокая скорость, в третьем – большая сила.

Все броски типа «проворотом» («А») имеют общую пространственно-тактическую структуру и отличаются друг от друга по динамическим признакам: подъемом вверх, горизонтальным выведением из равновесия, выбиванием всей опоры.

На нижележащем уровне они делятся на броски: без воздействия на ноги противника, с воздействием на ноги ногами, руками, ногами и руками.

Наиболее ответственной фазой, определяющей успех броска, является выход из исходного положения в стартовое (1-я фаза броска). Особенно эта фаза ответственна при проведении бросков проворотом, поскольку атакующий при достаточно сложном по координации выходе с исходной позиции на старт броска находится длительное время в одноопорном положении с малой устойчивостью, что позволяет противнику успешно организовывать защиту.

Именно поэтому техника выхода на старт броска в данном типе приемов является наиболее ответственной и требует особого внимания.

Ниже приводятся броски типа проворотом при разных способах выхода на старт, что по классификации техники борьбы относится к классу техники бросков проворотом.

Ниже по каждому броску к его основному наименованию будет прибавляться способ выхода на старт («входом», «уходом» и т. д.).

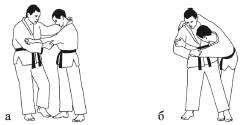

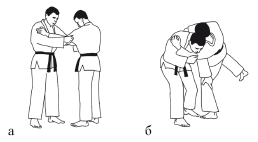

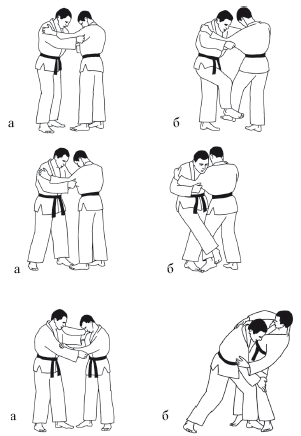

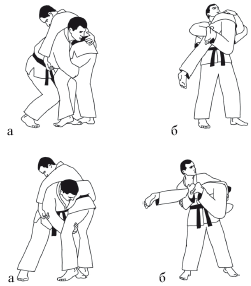

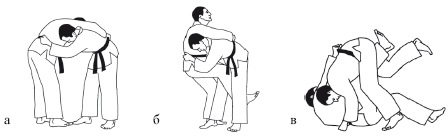

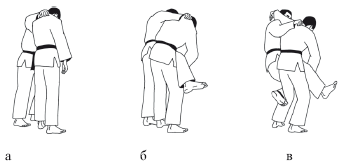

Выход на старт броска «выходом». С поворотом на носке сзади стоящей ноги вынос впереди стоящей ноги мимо противника на ее стартовое положение (снаружи одноименной ноги противника) (рис. 4.22).

При одноименной стойке возможно проведение проворота подножкой выходом, но с предварительным выведением из равновесия за счет отшагивания в направлении рывка. Поэтому иногда этот способ называют «отходом», что не совсем правильно, поскольку это действие является одним из способов подготовки к броску и относится к вспомогательным техническим действиям, обеспечивающим тактику проведения броска.

В переводной литературе по дзюдо (X. Эссинк, 1974; М. Вахун, 1981) для проведения бросков с подставлением атакующей ноги перед противником предлагается вариант, представленный на рис. 4.25. На начальном этапе развития спортивного дзюдо такой способ демонстрации «гибкой техники» имел успех. Постепенно по мере ужесточения конкуренции степень свободы захватов была сведена к нулю и в настоящее время использовать такой способ выхода на старт бросков проворотом, даже в качестве отвлекающего маневра, чреват неудачей или поражением. На самом деле это действие является отвлекающим маневром перед выходом на стартовую позицию (т. е., относится к подготовкам).

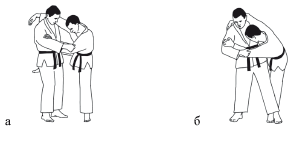

Рис. 4.22. Проворот через туловище «выходом». (Маки-коми, Сото маки-коми – под плечо, снаружи). При одноименной стойке срыв захвата противника выполняется сравнительно легко, но угол разворота при таком взаимоположении равен 270°. При разноименной стойке угол разворота равен 180°, но срыв захвата противника представляет значительные трудности. В этом случае необходимо руку, срывающую захват, продвигать не к противнику, а внутрь, мимо себя

Рис. 4.23. Обратный проворот через туловище «выходом». Выполняется только при разноименной стойке

Рис. 4.24. Проворот подножкой «выходом». Выполняется только при разноименной стойке

Предварительный захват ноги практически не входит в структуру броска, поскольку является актом приобретения другого захвата. В классификации техники дзюдо он отсутствует, поскольку захваты ног были отнесены к специальному разделу. (Выполняется только при разноименной стойке).

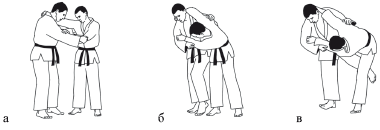

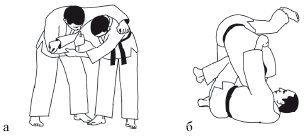

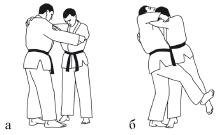

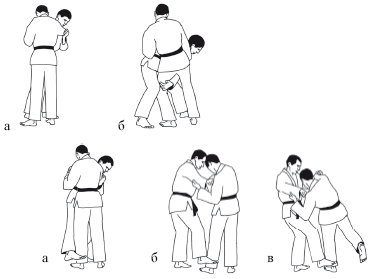

Выход на старт броска «уходом» – с разворотом на носке впереди стоящей ноги увести сзади стоящую ногу назад по кругу так, чтобы она стала снаружи одноименной ноги противника (рис. 4.2 а, б).

Выполняется только при одноименной стойке. При разноименной стойке проворот через руку выполняется классом входа или полувхода.

Проворот «уходом» через безопорную ногу (одноименным зацепом) выполняется, как правило, при одноименной стойке. Сам выход из исходного положение на стартовую позицию является средством выведения противника из равновесия. Если атакуемая нога противника перестает быть опорной, то бросок может быть выполнен как проворот отхватом. Если нет, то он будет относиться к провороту одноименным зацепом (рис. 4.29).

Рис. 4.25. Квази-способ выхода на старт бросков проворотом по М. Вахуну (1981), X. Эссинку (1974)

Рис. 4.26. Проворот подножкой от отрыва ноги «выходом»

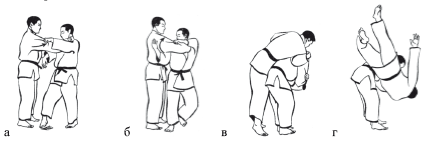

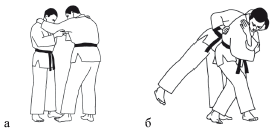

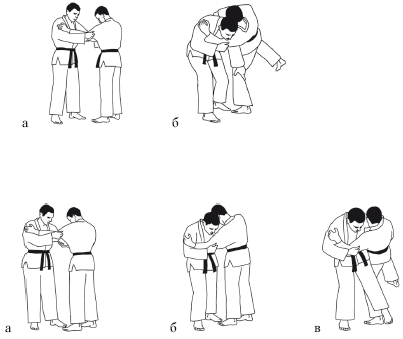

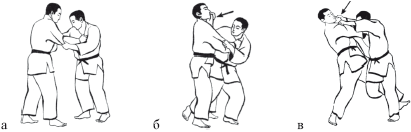

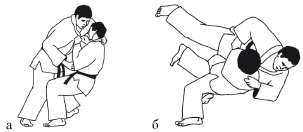

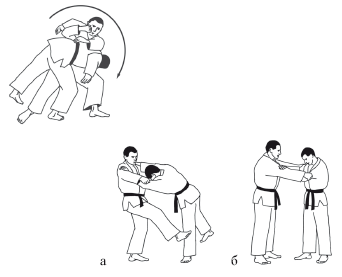

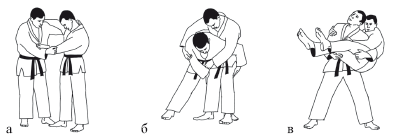

Выход на старт броска «входом» – вынос впереди стоящей ноги под проекцию общего центра тяжести противника с одновременным разворотом стопы носком внутрь. После постановки ноги с рывком за кимоно на себя отворачивание к противнику спиной (боком) с подставлением другой ноги к впереди стоящей. После соприкосновения спиной с телом противника продолжать теперь уже совместный проворот в сторону предполагаемого падения противника. Бросок выполняется с различными захватами. При основном захвате за отворот проводится Иппон-сеуои-наге (чистое метание взваливанием) (рис. 4.32).

Рис. 4.27. Проворот через руку «уходом».

Рис. 4.28. Поворот уходом (Таи-отоси – поворот скатываясь). Это типичный бросок для японского принципа использования передвижения противника.

При разноименной стойке угол разворота в 1-й фазе может не превышать 90°.

При одноименной стойке угол разворота в 1-й фазе должен быть не менее 180°.

Практически бросок может быть выполнен и без подножки, если будет пойман момент переноса веса тела противника на атакуемую ногу

При захвате за разноименный рукав и разноименный отворот проводится Сеои-наге (метание взваливанием) (рис. 4.33 а). Однако использование такого захвата на старте броска в соревновательных схватках чревато поражением, так же, как и другого стартового положения при проведении бросков Тсури-коми-госи (рис 4.33 б).

Рис. 4.29. Проворот «уходом» с отхватом или одноименным зацепом

Рис. 4.30. Проворот отбивом «уходом». Бросок является усиленным вариантом выведения из равновесия за счет рывка рук. Более удобен при разноименной стойке

Рис. 4.31. Проворот отрывом «уходом»

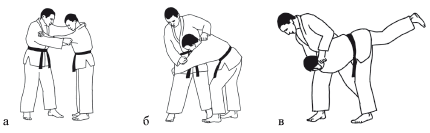

При проведении бросков подтипа подворотом с выходом на старт «входом» атакующий поворачивает свою плечевую ось только на 90° и после этого продолжает отворачиваться вместе с противником. Не имеет особенного значения, подсел атакующий под противника или нет, будет ли после этого вертикальный отрыв противника от татами. Важно, чтобы после вхождения в контакт с телом противника атакующий продолжал отворачиваться как можно на больший угол. В этом смысл термина «проворот», и именно его соблюдение обеспечит проведение броска независимо от степени вхождения под ОЦТ противника (рис 4.34).

Рис. 4.32. Проворот через спину «входом». (Иппон-сеои-наге – чистое метание взваливанием)

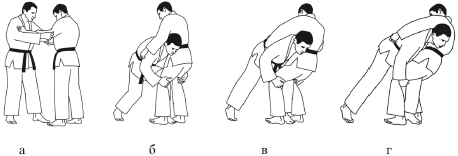

Бросок выполняется за счет основного рубящего движения ногой назад с горизонтальным продвижением стопы вдоль татами и ударом по ноге противника за счет выпрямления перед этим согнутой в колене ноги. Однако возможен вариант первоначальной попытки вертикального подъема противника

тазом после «входа» и подхватывания несколько разгруженной ноги, с тем чтобы противник не соскользнул с таза атакующего.

Рис. 4.34. Проворот через таз «входом» (О-госи – основное бедро, как подъем тазом с подседа)

Рис. 4.35. Проворот «входом» с подхватом

Первый термин будет соответствовать действию, при котором противник «наматывается» вокруг без опорной ноги атакующего. Второй термин будет соответствовать действию, при котором атакуемая нога выбивается в момент снятия стопы с опоры.

Броски с собственным падением совместно с противником (а не потеряв равновесие после его падения) уже не могут считаться подхватами и отхватами. Это уже будут броски через ногу или отбивы, если они проводятся изнутри. Однако все они имеют единую глобальную структуру – проворот.

Следует иметь в виду, что подбивание ноги противника вверх превращает этот бросок в подсад бедром снаружи (рис. 4.36).

Рис. 4.36. Проворот «входом» с подсадом бедра бедром снаружи

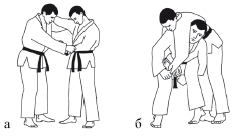

Провороты входом с подсадом успешно проводятся с вертикальным воздействием задней поверхностью бедра между ног противника (подсад изнутри), что именуется в России подхватом изнутри. Но это не подхват, а подсад бедром изнутри (рис. 4.37) по тому же принципу, что и проворот входом с подсадом бедром снаружи на рис. 4.36. Россияне при оперировании японскими терминами дзюдо склоны называть этот прием Учи-мата. У японцев Учи-мата – понятие более широкое: «под широко расставленные…» Этот прием может проводиться и как подсад, и как отбив.

Бросок может выполняться непосредственно подсадом, но для этого надо подшагивать сзади стоящей ногой, что снижает силу рывка. Более целесообразным является вход под противника, и после попытки его отрыва следует одновременно включить подсад, как бы мешая ноге противника соскользнуть с бедра. Первый вариант оптимален при разноименной стойке. При одноименной стойке выход на старт броска может проводиться уходом, что по сути переводит сам подсад в разряд усиления в случае соскальзывания противника с бедра.

Выход на старт броска «скрестно» – провернуться на носках обеих ног так, чтобы передняя стопа оказалась на носке, а задняя нога – на всей стопе, расположенной перпендикулярно к сагиттальной плоскости атакующего.

К этому же классу выходов на старт бросков проворотом относится выход «прыжком», когда атакующий, оттолкнувшись от опоры, проворачивается вокруг своей продольной оси и, приземлившись, оказывается на старте броска.

Следует отметить, что этот эффектный в показательных выступлениях способ в условиях соревнований может быть эффективным только с использованием разнонаправленной динамической подготовки.

Рис. 4.37. Проворот «входом» с подсадом бедром изнутри

Рис. 4.38. Проворот «входом» с подсадом бедром и голенью изнутри

Все проиллюстрированные броски могут усиливаться за счет собственного падения, увлекая за собой противника. При этом структура первой и второй фазы практически остается единой. Мощь броска и одновременно его безопасность можно увеличить путем предварительного падения. В этом случае его структура уже в первой фазе будет несколько отличаться от базовой, но общее тактическое назначение и основные пространственно-смысловые признаки будут едиными (бросок противника вперед перед собой с предварительным поворотом к нему спиной или боком) (рис. 4.46).

Рис. 4.39. Проворот через спину с отрывом бедра «входом»

Рис. 4.40. Проворот через руку с отбивом «входом»

Рис. 4.41. Проворот рывком ноги «входом»

При ориентации тренера на спортивные достижения в дзюдо следует учитывать некоторые неточности в интерпретации техники бросков дзюдо в связи с эволюцией правил соревнований и эволюцией направленности системы дзюдо. На рис. 4.46 а иллюстрируется вариант выполнения броска Хане-маки-коми (дословно – пружинящим крылом птицы под плечо). Если учитывать тот факт, что Я. Ямасита имеет явно выраженную низкорослость, то надо ли ему проводить такой бросок вместо более простого броска проворотом с захватом руки на плечо, стягивая противника, становясь на колени?

Рис. 4.42. Проворот через таз «скрестно» Бросок успешно проводится с захватом шеи противника и собственным падением

Рис. 4.43. Проворот одноименным зацепом голенью снаружи (последующим «прыжком»). В дзюдо нельзя задерживаться на первой фазе, иначе последует команда «матэ»

Рис. 4.44. Проворот отбивом последующим «прыжком». В дзюдо задерживаться на первой фазе нельзя, так же, как и в предыдущем случае

Рис. 4.45. Проворот сваливанием «скрестно» против захвата ног

На рис. 4.46 б иллюстрируется вариант выполнения броска Сеои-наге (дословно – метание взваливанием) через предплечье и с предварительной постановкой атакующего на колени.

Проведем примитивный историко-биомеханический анализ целесообразности выполнения такого броска.

До выхода дзюдо на мировую спортивную арену весовые категории в нем отсутствовали. 60-килограммовый дзюдоист мог демонстрировать броски на 90-килограммовом. В этом случае он был заведомо меньшего роста, и для удлинения своего туловища необходимо было поднимать плечо, а в качестве преграды выставлять предплечье. «Метание» при этом было обеспечено.

При наличии весовых категорий возможна встреча с противником настолько более длинного роста, чтобы использовать такое поднимание плеча для проведения броска без собственного падения.

Однако для чего в данном случае становиться на колени? Не проще ли, и более успешно было бы провести бросок с захватом руки на плечо?

Рис. 4.46. Броски проворотом с усилением за счет совместного падения (а) (в исполнении чемпиона мира Ясухиро Ямаситы) и предварительного падения (б)

Этот пример дан для того, чтобы начинающие тренеры не воспринимали все зарубежное как догму, а осмысливали, пользуясь элементарными знаниями биомеханических основ техники борьбы.

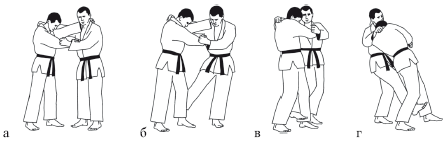

Если учитывать факт ужесточения борьбы, снижения амплитуды при поведении бросков, то к типу проворотов следует отнести успешно реализуемый в спортивных состязаниях бросок полупроворотом, при котором после «выхода» на старт проворачивание вокруг своей продольной оси производится не вперед, а в сторону. Этот способ лишает противника возможности защищаться динамически (перешагивать), поскольку атакующая нога внутренней стороной бедра вплотную приставлена к атакуемой ноге противника (рис. 4.47).

Таким образом все броски типа А (проворотом) проводятся в одну тактическую сторону. Выходы на стартовую позицию бросков в значительной степени зависят от исходной взаимной стойки (одноименной или разноименной).

На нижележащих классификационных уровнях броски различаются по динамической структуре и относятся к подниманиям, сваливаниям, подхватам, отбивам, через ногу (руку), зацепам.

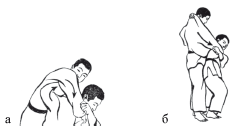

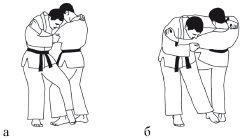

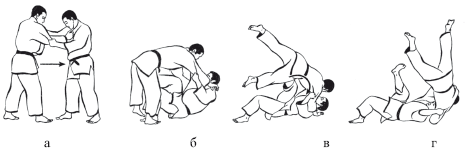

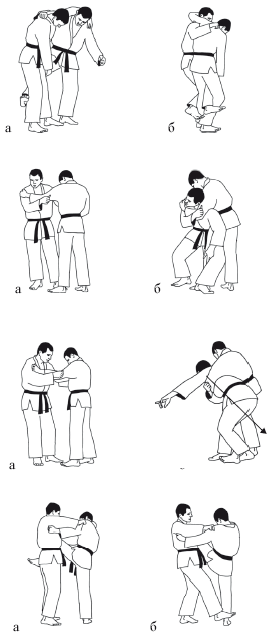

Броски наклоняясь (тип «наклоны») («В»). Они характеризуются тем, что атакующий (Тори) бросает противника (Уке) назад перед собой. Основным их элементом является наклон атакующего. Причем наклон головы должен опережать сгибание туловища. Соблюдение этого принципа обеспечит успех проведения таких сложнокоординационных бросков, как наклон подсечкой изнутри (Ко-учи-гари). Только при проведении наклона подножкой (длинного на коротком) возможно прогибание в позвоночнике, с тем чтобы быстрее навалиться грудью на плечо противника.

Рис. 4.47. Полупроворот подножкой

Рис. 4.48. Наклон сваливанием

Рис. 4.49. Наклон через руку

Рис. 4.50. Наклон подножкой

Рис. 4.51. Наклон опорным отхватом (О-сото-гари) выполняется за счет выбивающего выпрямления атакующей ноги при постановке ее на опору

Рис. 4.52. Наклон отхватом

Рис. 4.53. Наклон одноименным зацепом (О-сото-отоси – основное скатывание снаружи)

Рис. 4.54. Наклон одноименным отхватом изнутри

Рис. 4.55. Наклон одноименным рывком ноги изнутри

Рис. 4.56. Наклон подсечкой (Де-аси-хараи)

Рис. 4.57. Наклон подсечкой голенью (О-сото-гаке)

Рис. 4.58. Наклон толчком, захватом разноименной ноги снаружи

Рис. 4.59.. Наклон подсечкой изнутри (Ко-учи-гари – малое выкашивание изнутри)

Рис. 4.60. Наклон отхватом изнутри (О-учи-гари – основное выкашивание изнутри)

Рис. 4.61. Как нельзя выходить на старт наклона отхватом (О-учи-гари – основное выкашивание изнутри (М. Вахун, 1983, рис. 59а, б, в, дзюдо, 1980, рис. 198, 199, 200), поскольку после предварительного отворачивания атакующего при выходе на старт броска последующий поворот в сторону оказывается неустойчивым и не обеспечивает полноценного рывка

Рис. 4.61. Наклон рывком разноименной ноги изнутри

Рис. 4.62. Наклон захватом ног

Рис. 4.63. Наклон выхватом ног

Рис. 4.64. Наклон подножкой от отрыва ноги

Рис. 4.65. Наклон подсечкой от отрыва ноги

С целью усиления бросков в спортивной практике используются броски с собственным падением, к которым следует отнести наклон с боковой подножкой или зацепом голенью снаружи (О-сото-гаке – основное наружное падение в обрыв) (рис. 4.66).

Рис. 4.66. Наклон с боковой подножкой

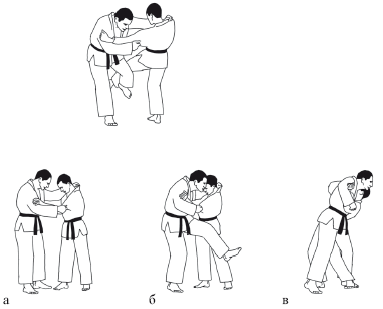

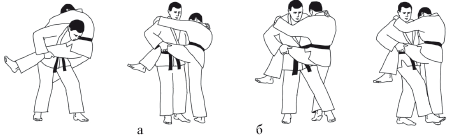

Броски прогибаясь (тип «прогибы») («С») характеризуются тем, что атакующий бросает противника вперед за себя за счет работы мышц спины. Среди них имеются подотряды движений: «прогибом», «разворотом», «вращением», «разгибом».

Разгибы выполняются за счет предварительного наклона атакующего в момент первой фазы броска (входа в контакт с противником) и последующим разгибанием в позвоночнике. Сбрасывание оторванного от татами противника как правило проводится перед атакующим.

Рис. 4.67. Разгиб через плечи

Рис. 4.68. Разгиб захватом ног

Рис. 4.69. Разгиб переворотом

Рис. 4.70. Разгиб обратным переворотом

Вращения выполняются за счет предварительного сгибания атакующего (в момент сближения с противником в 1-й фазе) и последующего вращения вокруг своей продольной оси, не поднимая противника. Именно такой способ является классическим (Ката-гурума – плечевое колесо).

Рис. 4.71. Вращение через плечи (Ката-гурума – плечевое колесо)

Рис. 4.72. Продольное вращение при одноименной стойке

Рис. 4.73. Поперечное вращение при разноименной стойке

Прогибы (чистые прогибы) выполняются в основном за счет прогибания в позвоночнике при обязательном условии запрокидывания головы атакующего за себя. В противном случае работа мышц спины будет значительно нейтрализовываться мышцами – сгибателями позвоночника.

Рис. 4.74. Прогиб подъемом (Ура-наге – обратное метание)

Рис. 4.75. Прогиб с отрывом ноги и подсадом бедром и голенью изнутри, проведенный Ш. Чочишвили и принесший 1-ю для СССР золотую медаль на Олимпийских играх в Мюнхене (1968 год)

Классическое Уширо-госи (обратное бедро как подъем после подседа) практически является встречным контрприемом и формально к атакующей технике не относится.

Рис. 4.76. Прогиб подсадом бедром снаружи

Прогибы могут выполняться подхватом (с горизонтальным выбиванием бедра бедром (снаружи внутрь) (рис. 4.77 а), вертикальным подсадом голенью и стопой изнутри (рис. 4.77 б), подсадом голенью и стопой снаружи (рис. 4.77 в).

Рис. 4.77. Броски прогибом с подхватом (а) и вариантами подсадов (б, в)

Рис. 4.78. Прогиб подсадом стопой (Томое-наге – совместное метание)

Рис. 4.79. Прогиб отбивом бедра голенью изнутри

Рис. 4.80. Прогиб подсечкой (Тсу-ри-коми-аси-хараи). Стопа скользит параллельно татами и выбивает ногу противника по горизонтали

Развороты представляют собой комбинацию прогиба в позвоночнике с одновременным зашагиванием вокруг противника и вращением вокруг своей продольной оси. Они являются более легкими и результативными по сравнению с чистыми прогибами.

Рис. 4.81. Разворот (Ура-наге – обратное метание с акцентом на собственное вращение). Выполняется только с собственным падением

Рис. 4.82. Разворот подножкой на пятке

Рис. 4.82. Разворот сваливанием (в исполнении олимпийского чемпиона 1964 г. Исао Инокумы). Несколько видоизмененный захват за пояс на спине через одноименное плечо, привнесенный в мировое дзюдо школой советского самбо

Рис. 4.83. Разворот через стопу (Хиза-гурума – коленное колесо)

Рис. 4.84. Разворот подсечкой от отрыва ноги

Броски запрокидываясь (тип «запрокидывания») («D») выполняются путем опрокидывания противника назад, за себя, с предварительным поворотом атакующего в сторону, противоположную броску. Здесь важно запрокидывание головы атакующего во 2-й фазе броска после выхода с исходной позиции на стартовую.

Рис. 4.85. Запрокидывание подсадом (Усиро-госи – обратное подбивание)

Рис. 4.86. Запрокидывание подсечкой

Рис. 4.87. Запрокидывание зацепом стопой

Рис. 4.88. Запрокидывание подножкой на пятке

Рис. 4.89. Запрокидывание рывком разноименной ноги изнутри (при разноименной стойке)

Рис. 4.90. Запрокидывание захватом ноги накрест изнутри (при одноименной стойке)

Рис. 4.91. Запрокидывание зацепом стопой, заскакивая (при одноименной стойке)

Рис. 4.92. Запрокидывание обратным выхватом

Рис. 4.93. Запрокидывание через плечи

Рис. 4.94. Запрокидывание двойным подбивом

Рис. 4.95. Запрокидывание двойным зацепом

Рис. 4.96. Запрокидывание одноименным зацепом изнутри и захватом ноги снаружи

Рис. 4.97. Запрокидывание захватом руки под плечо

Рис. 4.98. Запрокидывание подсечкой от отрыва ноги накрест

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

БРОСКИ

БРОСКИ Бросками называются приёмы, посредством которых противника из занимаемого им положения борьбы стоя переводят в положение борьбы лежа. Этот перевод должен быть осуществлен не плавным опусканием противника на ковёр или прижиманием его к нему, а посредством такого

Ответные броски

Ответные броски Некоторые приёмы борьбы самбо, даже довольно сильно отличающиеся по конструкции друг от друга, тем не менее характеризуются общим направлением усилий самбиста и примерно одинаковым расположением тяжести его тела над площадью опоры. Это навело на мысль о

БРОСКИ

БРОСКИ Бросками называются приемы, в результате проведения которых противник переводится из положения стоя на спину или на бок.А. Броски проворачиваясь (тип «проворотом» («А»)Это броски противника (Уке) перед собой с предварительным поворотом к нему спиной или боком. При

Броски

Броски Во многих случаях броски являются эффективными приемами, особенно для защиты от ударов кулаком и при освобождении от захватов. Но чаще всего они представляют собой один из элементов комбинации защитных действий.ЗАДНЯЯ ПОДНОЖКА (рис. 6) а) Шагнув левой ногой

Глава 4. БРОСКИ

Глава 4. БРОСКИ 18. Бросок через бедроСтаньте лицом к противнику:1. Схватите его за руки или за одежду немного выше уровня локтей. Правой рукой потяните его вниз, а левой — вверх, выводя таким образом из равновесия. Одновременно быстро перенесите свою левую ногу как можно

4.1.1. Броски

4.1.1. Броски Бросками называются приемы, в результате проведения которых противник переводится из положения стоя на спину или на

4.1.1.1. Броски проворотом

4.1.1.1. Броски проворотом А. Броски проворачиваясь (тип «провороты»)Это броски противника вперед, перед собой с предварительным поворотом к нему спиной или боком. При их выполнении атакующий вначале проворачивается перед противником на угол от 90° до 270° и входит в контакт с

4.1.1.2. Броски наклоном

4.1.1.2. Броски наклоном Броски наклоняясь (тип «наклоны»). Они характеризуются тем, что атакующий бросает (сваливает) противника назад, перед собой. Основным их элементом является наклон атакующего, который может проводиться за счет сгибания и даже разгибания в

4.1.1.3. Броски прогибом

4.1.1.3. Броски прогибом Броски прогибом (тип «прогибы») характеризуются тем, что атакующий бросает противника вперед, за себя, за счет работы мышц спины. Среди них имеются подклассы движений: «прогибом», «разворотом», «вращением»,

4.1.1.4. Броски запрокидыванием

4.1.1.4. Броски запрокидыванием Броски запрокидываясь (тип «запрокидывания») выполняются путем опрокидывания противника назад, за себя, с предварительным поворотом атакующего (в 1-й фазе) в сторону, противоположную броску. В греко-римской борьбе такой выход на старт броска

6.1.1. Броски (приложение 4.1)

6.1.1. Броски (приложение 4.1) Бросками называются приемы, в результате проведения которых противник переводится из положения стоя на спину или на бок.В настоящей главе традиционное описание техники выполнения бросков в основном отсутствует, поскольку в 4-й главе дано

Броски

Броски По техническому исполнению броски относятся к сложной группе приемов. Они используются главным образом в бою на ближней дистанции в том случае, когда нет численного или физического превосходства противника. Сами по себе броски не являются конечной целью боя; их

ГЛАВА IV Броски

ГЛАВА IV Броски Просто удивительно, как некоторые события оседают в памяти. В пятницу вечером 1 сентября 1972 года, сидя где-то в десятом ряду зала «Монреаль форум», я впервые собственными глазами наблюдал за тренировкой советской сборной за день до встречи с командой Канады.

Заломы и броски

Заломы и броски Много лет я занимался борьбой. И в результате пришел к выводу: все, чему учат тренеры, хорошо для татами и ковра. Для реального же боя многие вещи абсолютно не подходят. Никто и нигде не будет расстилать нам маты. Бороться придется на асфальте, на ступенях

Броски

Броски Смысл любого броска – не заставить противника принять определенное положение, а нейтрализовать его, сделать неспособным к движениям. Любой ваш бросок должен заканчиваться для него невозможностью что-то делать в отношении вас дальше.В жизни никто не выставит нам