гипоэхогенное образование в слюнной железе что это такое

Гипоэхогенное образование в слюнной железе что это такое

Сиаладеноз:

• Часто гиперэхогенное образование (в связи с диффузной жировой инфильтрацией).

• Двусторонние симметричные изменения.

• Безболезненное увеличение. Липома, гемангиома, лимфангиома:

• Гиперэхогенные образования.

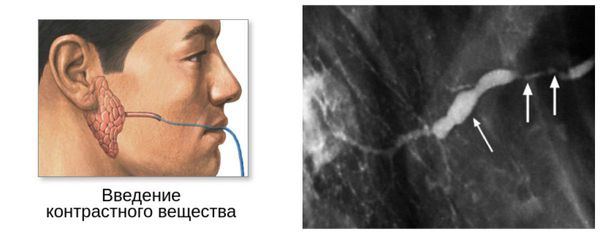

• Липома имеет перистую структуру; лимфангиома может иметь вид кисты. Сиалолитиаз (камень слюнной железы): клинически проявляется увеличением железы и острой болью.

• Округлое или овальное гиперэхогенное образование с акустической тенью; выступает над протоком.

• Нарушение проходимости протока; анэхогенная структура в протоке, шириной не менее 1 мм.

• Редко образуются внутри железы, обычно камни формируются вне железы и распространяются кпереди и медиально в слизистую оболочку щеки.

Оценка результатов исследования слюнных желез

Ультразвуковое исследование: диффузные и ограниченные поражения слюнных желез четко визуализируются при использовании датчика с высоким разрешением. В большинстве случаев поражается околоушная железа (доброкачественные опухоли).

• Изоэхогенное диффузное увеличение размеров: обычно при вирусном паротите.

• Гипоэхогенное увеличение размеров: обычно при бактериальном сиаладените.

• Ограниченные гипоэхогенные опухоли: УЗИ имеет ограниченное значение при дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных образований.

• Ограниченные гипоэхогенные образования: цитологическое и гистологическое исследование материала, полученного путем тонкоигольной аспирационной биопсии.

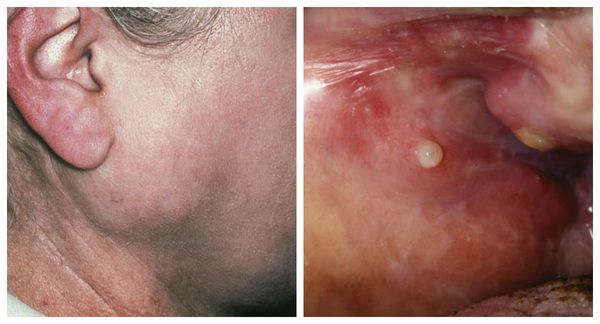

• Цистаденокарцинома и карциномы на фоне аденом: эти злокачественные новообразования часто проявляются клинически быстрым ростом и параличом лицевого нерва.

— Необходимые методы: ТИАБ, хирургический диагноз.

— Инфильтративный рост четко обнаруживается при КТ.

— МРТ не позволяет дифференцировать доброкачественные и злокачественные образования (однако помогает при диагностике плеоморфной аденомы).

Нормальные послеоперационные изменения

— Большинство всех послеоперационных изменений могут объясняться предшествующими (анамнез) и последующими заболеваниями (катамнез).

— Поэтому пациентов всегда следует расспрашивать о перенесенных ими операциях, особенно затрагивающих брюшную полость (в затемненной обстановке кабинета для УЗИ можно просмотреть рубцы на коже).

— Факт отсутствия органов следует документировать (например, перенесенная холецистэктомия). Кроме того, протез артерии или другие имплантированные материалы также могут быть не замечены.

Что показывает УЗИ слюнных желез?

Новообразования на УЗИ

Нахождение новообразований на УЗИ слюнных желез относительно редкое явление. Большинство из них являются доброкачественными (70-80%) и обнаруживаются в околоушной железе (80-90%). Примерно от 10 до 12% всех новообразований слюнных желез локализуются в поднижнечелюстной железе, но почти половина этих новообразований являются злокачественными.

Доброкачественные опухоли

На практике обычно распространены доброкачественные новообразования больших слюнных желез, которые нам встречались на УЗИ – это плеоморфные аденомы (смешанные опухоли) и опухоль Уортина (аденолимфома, папиллярная цистаденома). В клинической картине они выражаются как медленно растущее безболезненное образование.

Плеоморфные аденомы

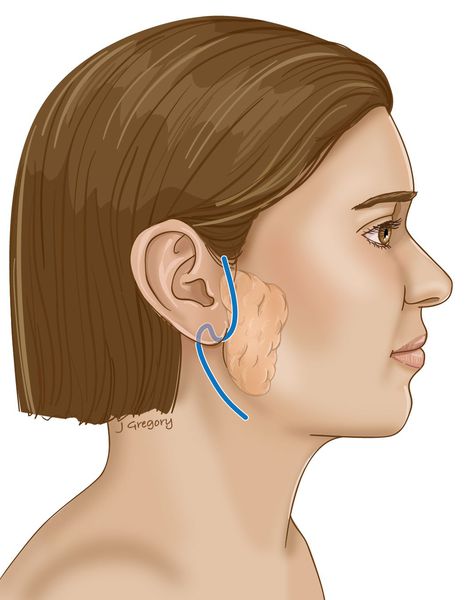

Плеоморфные аденомы чаще всего возникают в околоушной железе (60-90%) на четвертом и пятом десятке жизни, но может возникать в любом возрасте. Наблюдается незначительное преобладание женщин. Плеоморфные аденомы на УЗИ слюнных желез чаще одиночные и односторонние. Они растут медленно и могут протекать бессимптомно. Не леченные плеоморфные аденомы могут подвергаться злокачественной трансформации после нескольких лет от их возникновения. В исключительных случаях, плеоморфные аденомы бывают клинически агрессивные, они могут метастазировать и даже приводить летальному исходу.

На УЗИ слюнной железы, плеоморфные аденомы имеют гипоэхогенную структуру, с четко определенными границами опухоли с акустическим повышением кзади и могут содержать кальцификаты. Особенность формы образования отмечается в дифференциальной диагностике. Васкуляризация в плеоморфной аденоме зачастую крайне слабая или вообще отсутствует (даже при использовании режима чувствительного энергетического допплера), но в некоторых случаях может быть интенсивным. После неадекватной операции, плеоморфные аденомы часто рецидивируют, обычно мультифокально.

Опухоль Уортина

Опухоль Уортина считается следующей по своей распространенности доброкачественной опухолью слюнных желез на УЗИ (5-10% всех доброкачественных новообразований). Она чаще всего возникает у мужчин между пятой и шестой декадами жизни. Связь между курением и развитием опухоли Уортина была доказана. Опухоль на ульразвуковом сканировании обычно одиночная, односторонняя, и медленно растет. В примерно от 10 до 60% случаев, опухоли могут происходить с двух сторон или мкльтифокально, иногда она растет несинхронно в разных железах и проявляется клинически в разное время.

Спорадически, эпителиальный компонент опухоль Уортина может подвергнуться злокачественной трансформации. На УЗИ опухоль выглядит в виде овальной формы, гипоэхогена, с четко определенными границами и часто содержит множество анэхогенных зон. Образование при ЦДК часто гиперваскуляризировано.

Диагноз опухоль Уортина может быть подкреплена результатами сцинтиграфией с технецием-99m, которая выявляет «горячие» опухоли из-за увеличения поглощения радионуклеида опухолью. Формы плеоморфной аденомы и опухоли Уортина схожи, поскольку содержат анэхогенные зоны. Поэтому этот признак довольно обычен, и не патогномоничен, так как может быть найден во многих других новообразованиях, включая злокачественные.

Другие доброкачественные опухоли

Другие доброкачественные опухоли (онкоцитома, базально-клеточная аденома) менее часто возникают в слюнных железах. Их дифференциация не возможна по данным УЗИ. Среди неэпителиальных поражений встречаются гемангиомы, липомы и невриномы или шванномы, которые также могут быть обнаружены в слюнных железах при ультразвуковом сканировании.

Липомы, как правило, овальные, с четкими полями, неоднородной гипоэхогенной и гиперэхогенной линейной структуры, равномерно распределенных в пределах поражения как поперечнополосатый рисунок.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ НА УЛЬТРАЗВУКОВОМ СКАНИРОВАНИИ

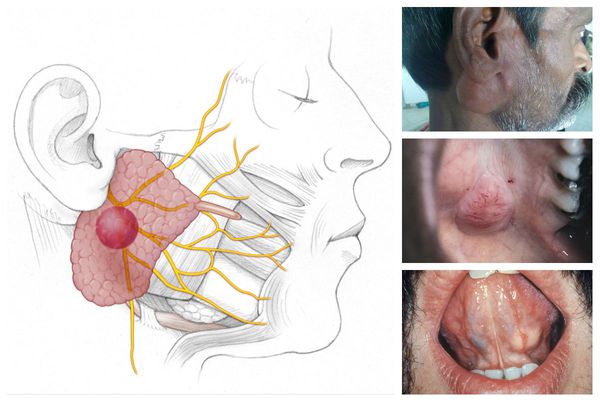

Наиболее распространенным злокачественным новообразованием, происходящим в слюнных железах является мукоэпидермоидная карцинома и аденоидные кистозные карциномы. Плоскоклеточная карцинома, ацинарно-клеточная карцинома и аденокарциномы встречаются реже. Менее 30% фокальных очагов в околоушной железе, выявляемых на УЗИ, являются злокачественными, в то время как почти 50% очаговых образований в подчелюстной железе являются злокачественными. В отличие от доброкачественных новообразований, злокачественные опухоли могут быстро расти, могут быть мягкими или болезненна при пальпации, а также вызывают парез лицевого нерва или его паралич.

Мукоэпидермоидная карцинома возникает в основном у людей между 30 и 50 годами. Макроскопический вид опухоли, а также ее ультразвуковая визуализация, в основном, зависит от уровня злокачественности. Хорошо дифференцированные опухоли на УЗИ могут быть похожи на доброкачественные опухоли. Аденоидная кистозная карцинома, которая является медленно растущей опухолью, показывает определенную тенденцию к инфильтрации в нерв (а значит возникает боль), и часто дает поздние метастазы. Классические черты на УЗИ при малодифференцированных или больших злокачественных новообразованиях слюнных желез такие же, как в других органах или тканях.

К особенностям злокачественных новообразований слюнных желез при ультразвуковой диагностике относятся следующие: неправильная форма, неровные границы, размыты поля и неоднородная гипоэхогенная паренхима. Однако, злокачественные опухоли также могут быть однородными и хорошо определенными. Внутренняя структура злокачественной опухоли на УЗИ у нас может быть не только солидной, но и кистозной или кистозно-солидной. Злокачественные опухоли могут иметь округлую форму, похожую на плеоморфную аденому.

Васкуляризация злокачественных опухолей не является патогномоничным при оценке цветового допплеровского картирования или энергетического допплера, поэтому УЗИ не дает достоверную дифференциацию между доброкачественными и злокачественными опухолями слюнных желез. Однако, есть предположение, что высокая васкуляризация и значительная пиковая систолическая скорость кровотока должны вызывать подозрение на злокачественность. При обследовании пациентов в Красноярске мы пришли к выводу, что опухоли, демонстрирующие увеличение индекса сосудистого сопротивления во внутриопухолевом кровотоке, имеют повышенный риск малигнизации. Наличие метастатического осложнения, сопровождающие опухоль слюнной железы, проявляется поражением лимфатических узлов, убедительно говорит о злокачественности.

Метастазы

Слюнных желез очень редко дают метастазы. Первичные опухоли слюнных желез метастазируют в близко расположенные области головы и шеи, а также на более отдаленные части тела. С другой стороны, меланома, рак молочной железы и рак легких могут давать метастазы в интрапаротидные лимфатические узлы. Крайне редко бывают метастазы от рака почки. На УЗИ метастазы могут быть хорошо определены и обычно имеют овальные формы. Иногда довольно трудно на ультразвуком сканировании дифференцировать множественные метастатические поражения от некоторых видов воспаления, синдрома Шегрена и гранулематозной болезни.

ЛИМФОМА

Слюнные железы также могут быть затронуты лимфомой. Однако, первичное вовлечение встречается редко. Они, как правило, возникают как одностороннее системное заболевание. Клинически, лимфома слюнных желез чаще всего проявляться в виде безболезненного, прогрессирующего отека. Они обычно связаны с аутоиммунными заболеваниями, чаще всего с синдромом Шегрена, иногда с ревматоидным артритом.

При проведении УЗИ в случае лимфомы слюнных желез можно наблюдать одиночные, гипоэхогенные, однородные или неоднородные поражения, которое имеет овальную или округлую форму с нерегулярными границами и иногда содержит гиперэхогенные септы или полоски. Однако эти признаки не патогномоничны, и не позволяют достоверно определить лимфому и дифференцировать ее от других опухолевых или неопухолевых заболеваний околоушной слюнной железы только по данным УЗИ.

Картина множественных гипоэхогенных очагов с увеличением кровотока может также бы зарегистрирована. Указанная ситуация предполагает дифференцирование находки от воспаления, синдрома Шегрена, гранулематозной болезни (саркоидоз), и гематогенных метастазов. В случаях лимфомы, одиночные или множественные поражения слюнной железы, зачастую связанные с микрокистами может наблюдаться при КТ или МРТ.

КИСТЫ

Простые кисты достаточно редко встречаются в слюнных железах. Их можно разделить на врожденные или приобретенные. Часть приобретенных кист развиваются вследствие закупорки слюнных протоков при наличии опухоли, камня, или воспаление. В клинической картине имеет место безболезненная припухлость, но при бактериальном заражении они могут воспаляться. Особенности кисты являются хорошо определяемые края, безэховое содержимое, повышенной эхогенности задняя акустическая тень и аваскулярность на энергетическом или цветовом допплеровском картировании. Доброкачественные поражения лимфоэпителиального характера у ВИЧ-позитивных пациентов могут проявляться как множественные кисты.

ЭФФЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ

Большие слюнные железы часто облучаются во время лучевой терапии новообразований головы и шеи. Основным отрицательным последствием такого лечения будет ксеростомии, вызванной функциональными и структурными нарушениями паренхимы слюнных желез. Потеря функции слюнных желез, существенно снижает качество жизни пациента.

Наиболее полезным методом для оценки выделительной функции слюнных остается сцинтиграфия. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) открывает новые возможности для изучения индивидуальной реакции слюнных желез к облучению. После облучения на УЗИ слюнные железы становится гипоэхогенными и неоднородными по структуре, а также они увеличиваются в размерах при острой фазе и в дальнейшем становятся меньше из-за атрофии.

Травматические повреждения слюнных желез встречаются чаще всего в околоушной железе, потому что другие крупные слюнные железы находятся под защитой челюсти. После травмы слюнной железы, на УЗИ хорошо демонстрируется образовавшаяся гематома, другие скопления жидкости (например, сиалоцеле), или свищ в околоушной железе и окружающими структурами. Подозрение на повреждение лицевого нерва или протока Стенсена требует дополнительного применения других методов визуализации (КТ, МРТ, сиалография).

Гипоэхогенное образование в слюнной железе что это такое

Вирусный сиаладенит: например, при эпидемическом паротите.

• Увеличение околоушной железы.

• Нормальная внутренняя эхо-структура.

Хронический сиаладенит:

• Рецидивирующее увеличение железы.

• По большей части нормальная эхо-структура.

Сиаладеноз: «щеки хомяка», неопухолевый генез. Часто развивается у алкоголиков, иногда при диабете (нейрогенный генез?).

• Безболезненное увеличение околоушной железы.

• Неспецифическая внутренняя эхо-структура.

• Может отмечаться некоторая гиперэхогенность. Могут обнаруживаться мелкие кисты.

Иммуногенный сиаладенит:

• Легкое увеличение; неспецифическое изменение структуры.

• Иногда некоторая гиперэхогенность, мелкие кисты.

Саркоидоз: неспецифическая эхо-структура, может отмечаться снижение эхогенности.

Гипоэхогенные изменения слюнных желез

Острый (или хронический рецидивирующий) бактериальный сиаладенит: возникает преимущественно у пожилых пациентов с ослабленной иммунной системой.

• Увеличение.

• Неоднородная гипоэхогенная эхо-структура.

• Возможные изменения: жидкие очаги абсцедирования, эхогенные структуры с акустической тенью (сиалолиты). Возможно анэхогенное расширение протока.

Смешанная опухоль околоушной железы (сиаладенома): самая распространенная опухоль околоушной железы; склонная к рецидивированию, может подвергаться малигнизации.

• Округлой или овальной формы.

• Гипоэхогенное образование (при больших размерах: кистозная/гиперэхогенная эхо-структура).

• Ровные контуры.

Плеоформная аденома: может подвергаться злокачественному перерождению.

• Ровные контуры.

• Однородная структура.

Цистаденолимфома (опухоль Вартина): более частое образование, напоминает онкоцитому, классифицируется как сиалома

• Выраженно гипоэхогенная неоднородная структура

• Ровные контуры.

• Мелкие кисты, могут содержать тонкие перегородки. Онкоцитома: редко.

• Всегда гипоэхогенные.

• Ровные контуры.

Слизисто-плоскоклеточная карцинома: низкая степень злокачественности, самая частая злокачественная опухоль у взрослых (примерно 50% злокачественных опухолей слюнных желез).

• Выраженная гипоэхогенность.

• Ровные контуры.

• Может содержать кистозные участки.

Цистаденокарцинома (старый термин: цилиндрома): высокозлокачественное образование, характеризующееся ранним появлением инфильтрации лицевого нерва.

• Обычно гипоэхогенное образование. Некоторые образования неоднородны или анэхогенны.

• Нечеткие границы.

Метастазы, злокачественная лимфома:

• Гипоэхогенное округлое или фестончатое образование.

Что такое сиалоаденит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Козлова П. Ю., стоматолога-хирурга со стажем в 6 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Сиалоаденит — это воспаление одной или нескольких слюнных желёз. Сопровождается отёком лица, покраснением устья слюнной железы, болезненностью и другими симптомами. Может привести к образованию гнойной полости, склерозированию железы и развитию опухоли.

Краткое содержание статьи — в видео:

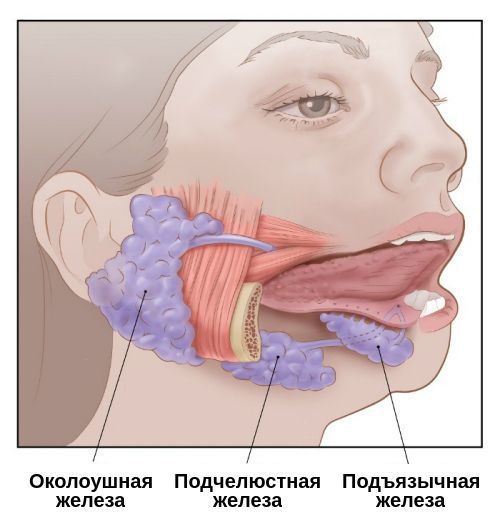

Сиалоаденит развивается практически в любом возрасте, начиная от одного года, вплоть до 70 лет. Он составляет 42-54 % от всех патологий слюнных желёз. Чаще всего поражаются большие слюнные железы: околоушные и подчелюстные, реже — подъязычные.

Причиной лимфогенных и гематогенных сиалоаденитов могут быть респираторные инфекции (ангина, пневмония, трахеит), а также воспалительные заболевания лицевой области — фурункулы, карбункулы, абсцессы полости рта, конъюнктивиты и др.

Контактный сиалоаденит развивается из очагов инфекции, расположенных по соседству с железой:

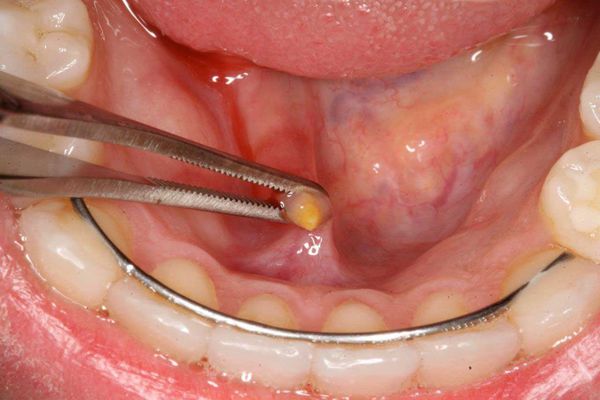

Также сиалоадениты часто возникают в связи с нахождением в протоке или толще железы инородных тел, препятствующих нормальному току слюны. К ним относят ся камни слюнных желёз (сиалолитиаз), семечки, зёрнышки, косточки и др.

В группе риска по развитию сиалоаденита находятся:

Симптомы сиалоаденита

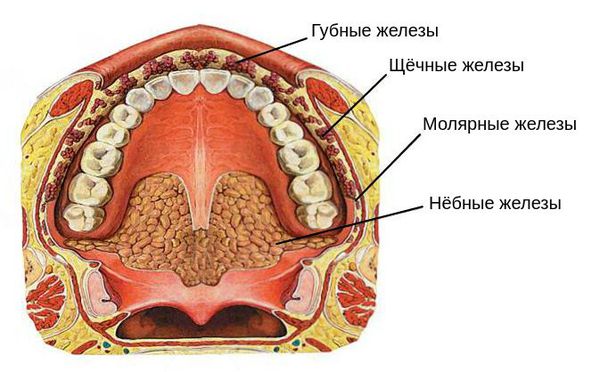

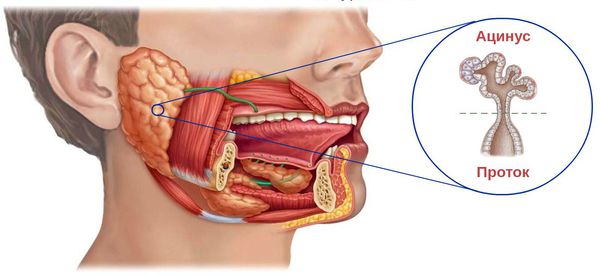

Проявления сиалоаденита во многом зависят от локализации поражённой железы. В целом слюнные железы бывают двух видов — большими и малыми. Малые слюнные железы расположены в толще слизистых оболочек губ, щёк, нёба. Большие слюнные железы делятся на околоушные, подчелюстные и подъязычные.

При подчелюстном сиалоадените пациент жалуется на:

При сиалоадените подъязычной слюнной железы многие симптомы схожи с признаками подчелюстного сиалоаденита. Устье выходных протоков железы также красное, отёчное, но при этом боль выражена сильнее и нет явных внешних проявлений.

Патогенез сиалоаденита

Рассмотрим механизм возникновения сиалоаденита на примере развития слюнокаменной болезни. Данный процесс можно разделить на три стадии:

На начальной стадии клинические симптомы воспаления отсутствуют, но при этом наблюдаются признаки развития отёка: застаивается лимфа около протоков железы и кровеносных сосудов, соединительная ткань становится рыхлой, отёчной, сосуды расширяются и с избытком наполняются кровью. При этом полностью сохранены ацинусы — концевые отделы слюнной железы. В них обильно скапливаются мукополисахариды и муцин — признаки воспаления. Протоки внутри и между дольками железы расширяются, постепенно увеличиваются и уплотняются коллагеновые волокна и лимфоидные инфильтраты.

На второй стадии болезни возникают морфологические признаки явного хронического воспаления слюнных желёз:

На третьей стадии паренхима железы почти полностью атрофируется и замещается соединительной тканью, разрастаются кровеносные сосуды, протоки внутри долек железы расширяются по типу кисты или сужаются из-за сдавления соединительной, фиброзной тканью.

Классификация и стадии развития сиалоаденита

По течению процесса воспаления сиалодениты бывают острыми и хроническими.

По нозологической самостоятельности сиалоадениты делят на две группы:

По причинам сиалоадениты бывают:

По локализации поражённой слюнной железы выделяют:

По состоянию паренхимы различают два типа сиалоаденита:

По характеру воспаления и его исходу сиалоадениты бывают:

По распространённости процесса в слюнной железе выделяют три типа сиалоаденитов:

Осложнения сиалоаденита

Все осложнения сиалоаденитов можно разделить на несколько групп:

В ряде случаев хроническое воспаление железистой ткани может преобразоваться с развитием доброкачественных и злокачественных опухолей. Однозначно утверждать о воспалительной природе опухолей не приходится, но и исключить воспаление как пусковой механизм их развития пока невозможно.

Доброкачественные опухоли

Плеоморфная аденома — наиболее распространённая железистая опухоль. Обычно она развивается в больших слюнных железах: 75 % — в околоушных, 13 % — в подчелюстных и подъязычных, 12 % — в малых слюнных железах (в основном локализуется на твёрдом нёбе). Макроскопически опухоль представляет собой узел плотной, эластической или мягкой консистенции диаметром 1-6 с м. На разрезе выглядит как белесовато-жёлтое или бело-серое образование с ослиз нением, иногда наблюдаются хрящеподобные вкрапления.

Миоэпителиома до недавних пор считалась разновидностью плеоморфных аденом и сравнительно недавно пол учила право являться отдельной нозологической единицей. Миоэпителиома является мономорфной аденомой и имеет в своём составе исключительно зрелые миоэпителиальные клетки. Данная опухоль встречается сравнительно нечасто: примерно в 4 % случаев всех опухолей слюнных желёз. Морфологически она представляет собой узел неправильно формы, на разрезе представлена белесоватой тканью.

Аденолимфома по частоте встречаемости занимает 2-3 место среди новообразований слюнных желёз. Она развивается только в околоушных железах. Представляет собой чётко ограниченный узел, заключённый в капсулу, 2-5 см в диаметре. На разрезе она выделяется бело-серой окраской со множеством кист, заполненных серозной жидкостью.

Онкоцитома — довольно редкая доброкачественная опухоль. Она развивается преимущественно к околоушных железах. Макроскопически состоит из узла, реже — множества узлов, ограниченных эластической капсулой. В разрезе опухоль имеет буро-коричневый цвет.

Злокачественные опухоли

Мукоэпидермоидный рак является наиболее частой разновидностью карцином слюнных желёз. Чаще всего поражает околоушную железу, на втором месте по локализации — малая слюнная железа в области нёба. Макроскопически данный вид рака обычно четко отграничен от окружающих тканей, в редких случаях заключён в тонкую, не до конца сформированную капсулу. При разрезе в толще опухоли можно заметить множество кист. Узел может быть как мягким, так и плотным, иногда — хрящеподобным, каменистым. По форме узел бывает круглым, овальным, реже — бугристым.

Аденокистозный рак ( цилиндрома ) встречается в 1-10 % всех случаев карцином слюнных желёз. Наиболее часто она поражает малые слюнные железы в области нёба и околоушные железы, реже — подчелюстные и подъязычные. Макроскопически опухоль представлена узлами диаметром 1-5 см, в разрезе она выделяется серым или серо-жёлтым цветом, чётких границ нет.

Карцинома в плеоморфной аденоме является самостоятельным заболеванием. Морфологически выглядит, как скопление узлов с нечёткими границами размером до 14*7 см, в разрезе жёлтого или бело-серого цвета.

Диагностика сиалоаденита

Диагностические мероприятия заболеваний слюнных желез можно разделить на клинические, лабораторные и аппаратные.

Клинические методы представляют из себя сбор жалоб, анамнеза (истории болезни), а также непосредственный осмотр пациента.

В ходе расспроса выясняются жалобы пациента, уточняется время их возникновения, характер, интенсивность боли, влияние этих симптомов на качество жизни, наличие рецидивов и ремиссий, их продолжительность. Отдельно стоит остановиться на вопросах о наличии или отсутствии соматических и инфекционных заболеваний — иногда они могут являться причиной или отягчающим фактором течения сиалоаденита. Стоит уточнить, были ли подобные состояния у родителей и родственников.

В ходе клинического осмотра доктор обращает внимание на наличие отёка и асимметрии лица, размеры, консистенцию, форму и рельеф поражённой и здоровой слюнной железы. Указанные данные во многом зависят от первичности заболевания, наличия рецидивов и характера проведённого лечения или же его отсутств ия. Чем больше было рецидивов, тем железа более склерозирована, что негативно влияет на её функционирование. В полости рта стоит обратить внимание на устье выводного протока, а также изучить сам выводной проток (по возможности) на наличие камней слюнных желёз и иных патологических изменений. Важно установить, имеется ли выделение слюны. Для этого проводится массаж ткани железы, после чего оценивается количество слюны, её цвет и консистенция.

Компьютер ная и магнитно-резонансная сиалотомография информативны при наличии небольших инородных тел (камней) в выводном протоке и самой железе.

Метод сиалосонографии (УЗИ) даёт достаточно полное представление о структуре железы. С его помощью можно без труда выявить склеротические изменения тканей, инородные тела, оценить их количество, плотность, размеры, а также исключить наличие новообразований.

Термосиалография даёт возможность изучить в динамике изменение температуры железы. Это позволяет оценить эффективность проводимого лечения.

Наличие второго рабочего канала в корпусе эндоскопа позволяет не только визуализировать, но и проводить промывание, расширение протока, при необходимости возможен забор биопсийног о материала. С помощью эндоскопа можно оценить цвет стенок выводного протока, их эластичность, обнаружить причины, затрудняющие нормальный ток слюны по протокам — камни, слизистые пробки, полипы, новообразования, участки сужения просвета протока. Также благодаря эндоскопической поддержке во время операции можно не только получить полную картину проблемы, но и устранить её с минимальным вмешательством.

Лечение сиалоаденита

Лечебные мероприятия при сиалоадените проводятся как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Лечение может быть хиру ргическим и консервативным. Выбор условия и метода лечения зависит от тяжести течения заболевания, возраста пациента, сопутствующих заболеваний и других факторов.

Консервативное лечение

Основные принципы консервативного лечения:

Неотъемлемой частью лечения сиалоаденитов, особенно острых или обострений хронических форм, является приём антибактериальных препаратов. Зачастую назначаются синтетические и полусинтетические пенициллины. Данные препараты хороши спектром антимикробного действия, малотоксичны и имеют довольно обширную базу клинических исследований, доказательность которых помогает планировать желаемый исход терапии и сократить сроки лечения и реабилитации.

При сильных болях также проводится симптоматическая терапия НПВС. Их применение оправдано дополнительным противовоспалительным эффектом.

Хирургическое лечение

Иногда одной консервативной терапии недостаточно. В таких случаях применяются хирургические методы лечения.

При зак уперке выводного протока инор одным телом приём лекарственных препаратов желаемого эффекта не принесёт — необходимо хирургическое удаление камня. Зачастую подобные манипуляции проводятся в амбулаторных условиях стоматологом-хирургом. Под местной анестезией выполняется удаление конкремента с последующей антисептической обработкой. По показаниям назначается антимикробная и симптоматическая терапия. Пациент наблюдается несколько дней, в ряде случаев проводится бужирование (расширение) выводного протока и его промывание.

При частых рецидивах сиалоаденита происходит полное или частичное склерозирование железистой ткани и её замещение соединительной. В таких случаях по показаниям проводится удаление поражённой слюнной железы.

Показанием к удалению долгое время считалось нахождение камня в толще самой железы, но с появлением новых современных методов лечения подобные радикальные операции проводятся реже.

Прогноз. Профилактика

При своевременном и рациональном лечении первичного сиалоаденита вероятность выздоровления высока. Рецидивы случаются 1-2 раза в год в осенне-весенний период.

Профилактика сиалоаденита коренным образом не отличается от профилактики многих других заболеваний. Правильное, сбалансированное и рациональное питание, здо ровый, активный образ жизни, исключение вредных привычек обычно снижают риск развития большинства болезни. Однако профилактика сиалоаденита имеет свои особенности.

Заболевания органов полости рта и ЛОР-органов напрямую влияют на рост и развитие бактерий, которые через выводной проток железы, с током крови и лимфы могут проникнуть в слюнную железу и привести к развитию воспаления. Любые другие хронические очаги инфекции также можно считать предрасполагающими факторами развития сиалоаденита. Бактерии, находящиеся в организме поражённого органа или ткани, могут не только стать причиной сиалоаденита, но и снизить иммунитет организма в целом, что не позволит активно бороться с болезнью. Исключение переох лаждений и стрессовых ситуаций, приём поливитаминов в осенне-весенний период позволит поддержать иммунитет на должном уровне.