взаимозаменяемые экономические блага это такие блага

Взаимозаменяемые блага

Субституты (от лат. substitutio — замена) — взаимозаменяемые товары. Характеризуются тем, что рост цены на один товар вызывает увеличение потребления другого.

Товары считаются субститутами, если значение перекрестной эластичности больше нуля.

Смотреть что такое «Взаимозаменяемые блага» в других словарях:

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ БЛАГА — Товары и услуги, которые рассматриваются покупателями как потребительски замещающие друг друга. Мерой взаимозаменяемости служит перекрестная эластичность спроса. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

Экономические блага — В экономическо социальном отношении под благом разумеется все, что, имея ценность, может иметь и рыночную цену, следовательно, в обширном смысле разумеются все имущественные блага. На немецком языке Gut и на французском bien имеют и специальное… … Википедия

Общественные блага — Общественные блага блага, обладающие следующими признаками: признак неисключения практически невозможно исключить человека из круга потребителей данного блага[1] признак неконкурентности в потреблении потребление блага одним… … Википедия

Взаимозаменяющие блага — Субституты (от лат. substitutio замена) взаимозаменяемые товары. Характеризуются тем, что рост цены на один товар вызывает увеличение потребления другого. Товары считаются субститутами, если значение перекрестной эластичности больше нуля.… … Википедия

Неполноценные блага — Неполноценные, малоценные или низшие блага в теории потребления товары, спрос на которые уменьшается при росте дохода. С ростом дохода кривая спроса на такое благо сдвигается влево. Эластичность спроса по доходу неполноценных благ… … Википедия

Нормальные блага — блага, потребление которых возрастает или падает пропорционально к доходу потребителя. Эластичность спроса по доходу у нормального блага является положительной. Смотри также Эластичность спроса Типы экономических благ … Википедия

Даровые блага — Даровые или свободные блага блага, необходимость производства и распределения которых не существует, поскольку их предложение настолько велико, что цена равна нулю[1][2]. Примером даровых благ являются солнечный свет, воздух и т.п[3]. Товар … Википедия

Комплементарные блага — (комплементы) это несколько товаров, которые дополняют друг друга и потребляются одновременно. Примерами таких товаров могут служить: автомобиль и бензин; компьютер, монитор, клавиатура и мышка; подушка и одеяло. Товары считаются… … Википедия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА — Блага, приносимые экономикой, полученные в результате экономической созидательной деятельности Экономические блага делятся на долговременные, предполагающие многоразовое использование (автомобиль, книга, электроприборы, видеофильмы и т.д.), и… … Словарь бизнес-терминов

Экономические блага — средства, удовлетворяющие потребности людей. Одни из них имеют неограниченный масштаб (например воздух), другие – ограниченный. Э.б. делятся на долговременные, предполагающие многоразовое использование (автомобиль, книга, видеофильмы и т.д.) и… … Словарь по экономической теории

4. Экономические блага: виды, основные характеристики. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ.

Свободные блага даны природой и доступны в неограниченных количествах. Например, воздух, солнечный свет, энергия ветра, морская вода.

Взаимозаменяемые блага (субституты) удовлетворяют одну и ту же потребность (яблоки и груши). Взаимодополняемые блага (комплиментарные) удовлетворяют потребность совместно (зубная щетка и зубная паста)

Также экономические блага делятся на частные, общественные и смешанные. Частные блага имеют два основных свойства: конкурентность и исключаемость. Конкурентность в потреблении означает, что использовании блага одним потребителем, делает невозможным использование этого блага другим потребителем. Например, если рубашку носит один человек, то другой человек одновременно ее носить не может. Исключаемость означает, что производитель может исключить потребителя из пользования благом, если он за него не заплатил. Примерами чистых частных благ являются продукты питания, одежда, услуги парихмахера и т.п.

Общественные блага имеют свойства неконкурентности и неисключаемости. Неконкурентность означает, что данное благо могут потреблять одновременно многие люди, не мешая друг другу, например, фейерверк одновременно могут наблюдать множество людей, не мешая друг другу. Неисключамость означает, что производитель не может исключить потребителя из доступа к благу, даже если он за него не заплатил. Например, если фейерверк запущен, то этим зрелищем может наслаждаться и тот кто его устроил и случайные прохожие, не платившие за него. Примерами чистых общественных благ являются: маяк, уличное освещение, фейерверк, национальная оборона, общественный транспорт.

Большинство благ является смешанными, т.е. сочетают свойства общественных и частных благ, например, просмотр фильма в кинотеатре сочетает неконкурентность (посетители смотрят кино одновременно) и исключаемость (смотрят только те, кто оплатил билет). Другими примерами могут быть лекции в университете, дороги, мосты, метро и пр.

2.5 Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы экономического развития общества: что, как и для кого производи

Для полного удовлетворения всех неограниченных и постоянно растущих потребностей людей экономика никогда не располагает и в обозримом будущем не будет располагать достаточными ресурсами. Поэтому объективно общество всегда стоит перед проблемой: как распорядиться теми ограниченными факторами производства, которые у него имеются, чтобы полнее удовлетворить потребности всех субъектов экономики. Другими словами, общество должно добиваться того, чтобы максимизировать выпуск экономических благ.

Ограниченность факторов производства и экономических благ ставит перед обществом три фундаментальные проблемы: ЧТО производить? КАК следует производить? ДЛЯ КОГО производить?

Проблема КАК производить – означает какую комбинацию факторов производства (технологию) использовать для производства выбранных товаров. Например, автомобиль можно произвести на крупном предприятии с конвейером, используя капиталоемкую технологию или в небольшой мастерской, используя трудоемкую технологию. При решении данной проблемы необходимо учитывать эффективность производства. Эффективность производства это такое сочетание факторов производства, которое обеспечивает наибольший результат при минимальных затратах.

Проблема ДЛЯ КОГО производить, то есть, кто будет покупать произведенные товары и оплачивать услуги, как распределяется произведенный продукт между членами общества. Ответы на эти вопросы будут зависеть от того, какие доходы получат субъекты экономики, т. е. как будут распределяться доходы в обществе, какие цены сформируются на рынках товаров и услуг, как будут поступать покупатели в зависимости от своих потребностей, от своих доходов, от уровня цен, и многих других обстоятельств. Правила распределения влияют на стимулы к труду и предпринимательской деятельности, на эффективность производства.

Взаимозаменяемые экономические блага это такие блага

Мы знаем, что экономика – это наука о выборе. Пришло время уточнить данное определение. Экономика – это наука о рациональном выборе в мире, где потребности людей выше возможностей по их удовлетворению. Это определение поможет рассмотреть причины, заставляющие нас осуществлять выбор – не самый, кстати сказать, приятный процесс. Кроме того, оно поможет нам освоить базовые экономические термины, без которых наш разговор об экономике обречен на взаимное недопонимание.

Потребности. Мотивы. Цели

Поскольку экономика придает особое значение анализу стимулов, экономисту важно понимать, что такое потребности, желания и цели. Потребности – это психофизиологическое ощущение человеком недостатка в чем-либо. Мы ощущаем голод, жажду, половое влечение и т. д. – все это потребности.

Американский психолог А. Маслоу обобщил потребности в иерархической системе, названной в его честь пирамидой Маслоу.

Согласно теории мотивации Выготского иерархия потребностей не такая жесткая и необязательно полностью удовлетворить предыдущую потребность, чтобы перейти к удовлетворению следующей. Удовлетворение потребностей разных уровней происходит не постепенно, а параллельно и независимо друг от друга.

Российский психофизиолог Павел Васильевич Симонов указывал на то, что потребности – это врожденно заданные поведенческие программы, за которые отвечают специализированные нейронные сети. Существуют области мозга, отвечающие за потребности. Если эти зоны повредить, потребности исчезают. Если активировать, потребности растут. Он предлагает при классификации потребностей отталкиваться от существующих нейросетей. Появляется еще одна классификация потребностей.

Задача. Должен ли производитель ориентироваться на потребности потребителя. Ответ по ссылке.

Ощущение потребности не означает возникновения четкого образа объекта, с помощью которого потребность можно удовлетворить. Возникновение потребности лишь запускает поисковую активность: что сделать, чтобы удовлетворить потребность, чтобы устранить ощущение неудовлетворенности? В ходе поисковой активности возникают мотивы, сужающие поисковую деятельность до определенного объекта.

Мотив – это конкретизированный объект, который согласно представлениям данного человека способен удовлетворить потребность. Мотив – это то, чего хочется. Поскольку голод удовлетворяется посредством пищи, потребность «голод» конкретизируется в мотив – получить пищу. Потребность «жажда» конкретизируется в мотив – получить питье и т. д.

В психологии личности разделяют три основные группы мотивов:

Хитрость в том, что могут существовать различные варианты конкретизации одной и той же потребности. Например, потребность «голод» может конкретизироваться в мотиве «поесть» или в мотиве «покурить» в зависимости от того, как мы исходя из нашего опыта представляем себе механизм удовлетворения потребности. Потребность в признании может конкретизироваться через мотив – стать умным или же через мотив – стать богатым. Разберитесь в мотивах, и вы сможете управлять людьми.

Когда американская ассоциация пенсионеров обратилась к юристам с просьбой о снижении оплаты юридических услуг для нуждающихся пенсионеров, юристы ответили отказом. Денежный мотив конкретизирует не только удовлетворение физиологических потребностей, но и, например, потребности в признании. Мне хорошо платят, значит, я – хороший специалист, моя работа необходима. Снижение оплаты снижает самооценку работника. Однако те же юристы согласились обслуживать пенсионеров бесплатно. Изменились мотивы. Бесплатная деятельность способствовала реализации потребностей в принадлежности и признании. Нередко люди «филонят» за деньги, но не жалеют здоровья, работая за переходящее красное знамя.

Когда мы осознаем и конкретизируем наши мотивы, они трансформируются в цели. Если в мотивах мы обычно не отдаем себе отчета, то цель всегда сознательна. При этом, когда перед нами появляется цель, мы не только ее осознаем, представляем ее конкретный объект, средства и результаты ее достижения, но и хотим ее достичь.

Цель – это осознанный сформированный образ желаемого результата. Цель нашего похода в ресторан – не просто поесть. Мы же не заказываем в ресторане «килограмм мужской еды», а заказываем котлету по-киевски и гарнир из картофеля с кунжутом. Потребность – голод, мотив – поесть, цель – котлета по-киевски. Действия побуждаются мотивом, но направлены на цель. Правильно поставленная цель в значительной степени определяет алгоритм действий, направленных на ее достижение, и является необходимым условием эффективной деятельности. Действие – процесс, подчиненный сознательной цели.

В западной традиции менеджмента цель – это некий конкретный, конечный результат, которого мы стремимся добиться.

Мы можем влиять на цели людей, воздействуя на их мотивы. Мотив – это то ради чего ставятся и достигаются цели. Понимание мотивов помогает направлять деятельность других людей в необходимое нам русло, мотивировать их на достижение необходимого нам результата. Мотивация – это процесс побуждения кого-либо к активной деятельности для достижения личных целей или целей организации.

В теории мотивации разделяют стимулы – внешние силы, побуждающие к активному действию, и мотивы – внутренние побудительные силы. Менеджер выступает в роли внешней силы, стимулирующей работников посредством воздействия на их мотивы. Сложность менеджмента заключается в том, что не существует однозначной связи между потребностями, мотивами и целями.

Результаты мотивационных действий могут по-разному действовать на разных людей. Например, психологи выделили две группы людей по восприимчивости к типу мотивации:

Если первая группа лучше мотивируется через всевозможные вознаграждения, то люди из второй группы выполняют задания из страха наказания. Распознать их несложно. Описывая на очередном собрании новые цели организации, вы, вероятнее всего, встретите одобрение тех, у кого преобладает мотивация на достижение успехов. Затем к разговору подключатся работники с мотивацией на избегание неудач, приводящие доводы против. Но не стоит избавляться от второй группы сразу после собрания. Возможно, они помогут вам уберечься от непростительных авантюр.

Однако стоит запомнить: следует мотивировать людей не так, как мы считаем нужным, а так, как люди сами этого хотят. Готовясь поймать рыбу, мы насаживаем на крючок червя, хотя и уверены, что клубника значительно вкуснее.

Блага. Ресурсы

Люди нуждаются в благах. Блага – это все, что способно удовлетворять потребности людей. Теплое жилье, вкусный сэндвич, таблетка аспирина, художественный фильм – все это примеры благ. Блага помогают нам удовлетворить потребности и становятся целью нашей деятельности.

Блага бывают экономическими и неэкономическими:

Предприимчивые люди научились переводить блага из категории неэкономических в категорию экономических, искусственно ограничивая доступ к ним: пляжи огораживают заборами и делают платными; воду называют «чистой» и продают в бутылях; преступники ограничивают доступ к кислороду с помощью целлофановых пакетов; непреступники торгуют воздухом из экзотических стран в консервных банках.

Экономические блага бывают:

Подобное деление – некоторое усреднение. Говоря, что шнурки и ботинки взаимодополняемые блага, мы утверждаем, что большинство людей зашнуровывают ботинки. Мы вовсе не утверждаем, что не появится странный человек, надевший ботинки без шнурков. Однако такая классификация объясняет, например, почему в отделе люстр выгодно продавать лампочки, а не тормозные шланги.

Есть еще одна интересная классификация, связанная с издержками определения качества благ:

При реализации исследуемых благ проблем определения качества не возникает: вы покупаете на рынке яблоко, пробуете и понимаете, устраивает оно вас или нет. С опытными благами сложнее: нанятая вами бригада сделала ремонт квартиры, вы полностью рассчитались, но проходит время и обнаруживается брак. Еще хуже дело обстоит с доверительными благами: вы можете годами получать медицинское обслуживание, но так и не узнать, как оно отразилось на вашем здоровье.

В зависимости от комбинации этих двух признаков различают:

Взаимозаменяемость взаимодополняемость экономических благ. Редкость экономических благ

Взаимодополняемыми называются товары или услуги, которые удовлетворяют потребности только в комплексе друг с другом.

Взаимодополняемые блага иначе называются комплементарными товарами.

Потребитель часто находится перед выбором: приобрести этот товар или вместо него другой? Взаимозаменяемыми благами называются такие товары или услуги, которые удовлетворяют потребности (используются) только за счет друг друга. Взаимозаменяемыми (как и взаимодополняемыми) могут быть не только потребительские блага, но и производственные ресурсы. Например, в качестве топлива можно использовать уголь или нефть или газ, а вместо металлических деталей можно использовать пластмассовые и т.д.

Взаимозаменяемые блага иначе можно назвать благами-заменителями или субститутами.

По аналогии с взаимодополняемостью взаимозаменяемость может быть абсолютной (совершенной) или относительной. Совершенная взаимозаменяемость характеризуется ситуацией, при которой одно из благ-субститутов может целиком и полностью заменить другое. При относительной взаимозаменяемости одно благо можно заменить другим только частично. Например, выбирая вид культурного отдыха на вечер буднего дня, я могу позволить себе купить билеты либо в цирк, либо на киносеанс, а за обедом могу выпить две чашки кофе или одну чашку кофе и одну чашку чая.

Производителям (фирмам) очень важно иметь в виду и использовать свойства взаимодополняемости и взаимозаменяемости благ, потому что они влияют на поведение потребителей при покупках и потреблении благ, на потребительский выбор.

Редкость — характеристика экономических благ, которая отражает ограниченность ресурсов для удовлетворения безграничных потребностей людей.

Большую ценность имеют те блага, которые ограничены, сравнительно с потребностями в них людей. Например, вода имеет большую полезность для человека, чем бриллианты. Но воды достаточно, а бриллиантов мало. Поэтому бриллианты, полезность которых намного меньше для удовлетворения жизненных потребностей людей (без них можно вообще обойтись), оцениваются ими дороже, чем вода.

Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага

Экономические и неэкономические блага

С точки зрения ограниченности благ по отношению к нашим потребностям мы говорим об экономических благах.

Экономические блага — это результаты экономической деятельности, которые можно получить в ограниченном количестве по сравнению с потребностями.

Экономические блага включают в себя две категории: товары и услуги.

Но есть и такие блага, которые по сравнению с потребностями имеются в неограниченном количестве (например, воздух, вода, солнечный свет). Они предоставляются природой без приложения человеком усилий. Такие блага существуют в природе «свободно», в неограниченном количестве и называются неэкономическими или даровыми.

И все же основной круг потребностей людей удовлетворяется за счет не даровых, а экономических благ, т.е. тех благ, объем которых:

Потребительские и производственные блага

С точки зрения потребления благ их подразделяют на потребительские и производственные. Иногда они называются предметами потребления и средствами производства. Потребительские блага предназначены для непосредственного удовлетворения человеческих потребностей. Это те самые конечные товары и услуги, которые необходимы людям. Производственные блага — это используемые в процессе производства ресурсы (станки, механизмы, машины, оборудование, здания, земля, профессиональные навыки (квалификация).

Материальные и нематериальные блага

С точки зрения вещественного содержания, экономические блага делятся на материальные и нематериальные.Материальные блага можно осязать. Это вещи, которые могут накапливаться и храниться длительное время.

Исходя из срока использования, различают материальные блага длительного, текущего и разового пользования.

Нематериальные блага представлены услугами, а также такими условиями жизни, как здоровье, способности человека, деловые качества, профессиональное мастерство. В отличие от материальных благ, услуги — специфический продукт труда, который в основном не приобретает вещественной формы и стоимость которого заключается в полезном эффекте живого труда.

Полезный эффект услуг не существует отдельно от его производства, что и определяет принципиальное отличие услуги от вещественного продукта. Услуги невозможно накопить, а процесс их производства и потребления совпадает во времени. Однако результаты от потребления предоставляемых услуг могут быть и материальными.

Существует множество видов услуг, которые делятся условно на:

Частные и общественные блага

В зависимости от характера потребления экономические блага делятся на частные и общественные.

Частное благо предоставляется потребителю с учетом его индивидуального спроса. Такое благо делимо, оно принадлежит индивиду на правах частной собственности, может наследоваться и обмениваться. Частное благо предоставляется тому, кто за него заплатил.

Общественные блага неделимы и принадлежат обществу.

Во-первых, это национальная оборона, охрана окружающей среды, законотворчество, общественный транспорт и порядок, т.е. те блага, которыми пользуются все без исключения граждане страны.

Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага

Среди благ выделяют также взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага.

Взаимозаменяемые блага называются субститутами. Эти блага удовлетворяют одну и ту же потребность и замещают друг друга в процессе потребления (белый и черный хлеб, мясо и рыба и т.д.).

Взаимодополняемые блага или комплементы дополняют друг друга в процессе потребления (автомобиль, бензин).

При всем этом экономические блага делятся на нормальные и низшие.

К нормальным благам относятся те блага, потребление которых увеличивается с ростом благосостояния (доходов) потребителей.

5. Фа́кторы произво́дства (ресурс) — те ресурсы, которые вовлечены в производство чего-либо;

Информация специфической формой информации является технология.

Труд представляет собой целесообразную деятельность человека по созданию экономических благ, проявление совокупности умственных и физических способностей человека в целом.

Капитал относится к производственным (капитальным) ресурсам. Он включает в себя совокупность созданных прошлым трудом человека благ: здания, сооружения, станки, машины, инструменты и др. Акции, облигации, деньги, банковские депозиты не относятся к данному фактору производства.

Земля относится к природным ресурсам. Как фактор производства охватывает все сельскохозяйственные угодья и городские земли, которые отведены под жилищную или промышленную застройку, а также совокупность природных условий, необходимых для производства товаров и услуг.

Предпринимательский талант предполагает особые способности человека, заключающиеся в его умении:

организовывать производство и выпуск товаров и услуг путем соединения всех необходимых факторов производства;

принимать основные решения по управлению производством и ведению бизнеса;

рисковать денежными средствами, временем, трудом, деловой репутацией, поскольку деятельность на рынке связана с большой неопределенностью, а результат не гарантирован;

быть новатором, то есть внедрять новые технологии, новые продукты, методы организации производства.

Впрочем, деятельность предпринимателя, при всех её особенностях, можно рассматривать как разновидность труда.

Одним из ключевых экономических ресурсов на современном этапе развития общества является информация.

Обладание достоверной информацией является необходимым условием для решения стоящих перед экономическим субъектом проблем. Вместе с тем даже полная информация не является гарантией успеха. Умение использовать полученные сведения для принятия наилучшего при сложившихся обстоятельствах решения характеризует такой ресурс, как знания. Носителями этого ресурса выступают квалифицированные кадры в сфере управления, продажи и обслуживания покупателей, технического обслуживания товара. Именно этот ресурс дает наибольшую отдачу в бизнесе. «То, что отличает сильную компанию от слабой — это прежде всего уровень квалификации ее специалистов и управленческого состава, его знаний, мотиваций и устремлений»

В условиях рыночной экономики все перечисленные выше экономические ресурсы свободно покупаются, продаются и приносят своим владельцам особый (факторный) доход:

заработная плата (труд);

прибыль (предпринимательская способность).

6. Крива́я произво́дственных возмо́жностей — это кривая, которая показывает различные комбинации максимальных объёмов производства нескольких (как правило, двух) товаров или услуг, которые могут быть созданы в условиях при полной занятости и использовании всех имеющихся в экономике ресурсов.

Кривая производственных возможностей показывает:

1. Тенденции роста альтернативных издержек производства в условиях увеличения производства одного из товаров.

2. Уровень эффективности производства.

Альтернативная стоимость (иногда экономическая стоимость) — наилучшая стоимость из упущенных в результате выбора конкретного альтернативного варианта. Также имеет названия — альтернативные издержки, скрытые издержки, внешние издержки. При производстве может быть определено как количество другого товара, которым приходится жертвовать (уменьшать его производство) для увеличения производства данного товара.

Альтернативная стоимость может выражаться как натурально (в товарах, от производства или потребления которых пришлось отказаться), так и в денежном эквиваленте этих альтернатив. Так же альтернативную стоимость можно выразить в часах времени (упущенного времени с точки зрения его альтернативного использования).

Альтернативная стоимость не является предметом бухгалтерского учёта, это показатель, на который можно ориентироваться при принятии решений.

Закон убывающей предельной производительности. Предположим, что F1 является переменным фактором, тогда как остальные факторы постоянны:

Совокупный продукт (Q) – это количество экономического блага, произведенное с использованием некоторого количества переменного фактора. Разделив совокупный продукт на израсходованное количество переменного фактора, получим средний продукт (АР).

Предельный продукт (MP) определяется как прирост совокупного продукта, полученный в результате бесконечно малых приращений количества использованного переменного фактора:

Правило замещения факторов производства: отношение приростов двух факторов находится в обратной зависимости от величины их предельных продуктов.

Закон убывающей предельной производительности утверждает, что с ростом использования какого-либо производственного фактора (при неизменности остальных) рано или поздно достигается такая точка, в которой дополнительное применение переменного фактора ведет к снижению относительного и далее абсолютного объемов выпуска продукции.

7.Экономическая система (англ. Economic system) — совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нём отношений собственности и хозяйственного механизма. В любой экономической системе первичную роль играет производство в совокупности с распределением, обменом, потреблением. Во всех экономических системах для производства требуются экономические ресурсы, а результаты хозяйственной деятельности распределяются, обмениваются и потребляются. В то же время в экономических системах есть также элементы, которые отличают их друг от друга:

организационно-правовые формы хозяйственной деятельности;

система стимулов и мотиваций участников;

экономические связи между предприятиями и организациями.

Основные типы экономических систем перечислены ниже.

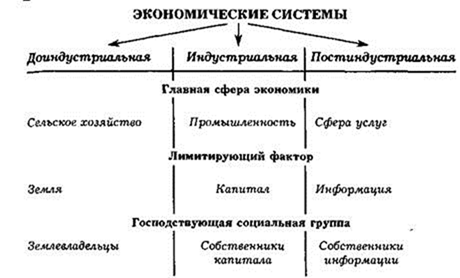

Историческая классификация экономических систем должна включать, помимо современных, системы прошлого и будущего. В этой связи заслуживает внимания классификация, предложенная представителями теории постиндустриального общества, которые выделяют доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные экономические системы (см. рис. 2—6).

Границами, отделяющими экономические системы друг от друга, являются промышленная и научно-техническая революции. Внутри каждой из этих систем возможна более дробная типология, что позволяет наметить пути для синтеза формационного и цивилиза-ционного подходов.

В доиндустриальную эпоху господствовал с натуральное сельскохозяйственное производство. Индивид не мог просуществовать, не будучи так или иначе связан с землей, с земледельческим процессом Земля представляла собой как бы неорганическое тело трудящегося индивида, существовало природное единство труда с его естественными предпосылками. Человек был включен в биологические циклы природы, был вынужден подстраиваться под них, соизмерять свои действия с биологическим ритмом сельскохозяйственного производства.

Направление деятельности, характер ее организации, масштабы производства были предопределены для человека заранее той локальной группой, тем микрокосмом, к которому данный человек принадлежал. Поэтому производство в доиндустриальную эпоху всегда носило ограниченный, более или менее замкнутый, локальный характер.

Место непосредственного производителя и его функция в процессе производства, цель и средства его деятельности, качество и количество выпускаемой продукции определялись не только уровнем развития производительных сил, но и конкретными лицами: либо ассоциацией трудящихся, к которой данный индивид принадлежал (первобытной или крестьянской общиной, ремесленным цехом и т.п.); либо представителями господствующего класса, в личной зависимости от которых непосредственный производитель находился (будь то сборщик ренты-налога азиатского государства, рабовладелец или феодал).

Отсутствие общественного разделения труда, замкнутость, изолированность от внешнего мира, самообеспеченность ресурсами, а также удовлетворение всех (или почти всех) потребностей за счет собственных ресурсов составляют главные черты натуральной формы хозяйства. Для такого хозяйства преимущественное значение имело качество продуктов, а не их цена, его целью было личное потребление, которое мало изменялось от одной эпохи к другой.

Неизменной структуре потребностей способствовала и традиционность производственных пропорций. Технические изобретения и передовые производственные навыки распространялись крайне медленно, так как в условиях господства натурального хозяйства уровень производительности труда одного хозяйства почти не оказывал влияние на другое. Непосредственные производители опирались на силу традиции. Не случайно в современных экономических курсах такую экономическую систему называют традиционной.

Личная зависимость охватывала не только отношения непосредственного производства Она распространялась и на отношения распределения, обмена и потребления. Принадлежность к тому или иному коллективу (общине, касте, сословию, классу) предопределяла место человека не только в производстве, но и в обществе, а следовательно, отражалась в его образе жизни, «стандартах» его бытия: масштабах личного богатства, размерах доходов, источниках их пополнения и т.д и т.п. Распределение, обмен и потребление материальных благ приобретали форму личных отношений, закреплялись традицией, нормами права, морали, а иногда и политическими учреждениями, отражались в социальной психологии, освящались религией.

8. Форма общественного производства — это определенный способ организации хозяйственной деятельности людей.

Натуральное хозяйство — тип организации производства, при котором люди производят продукты для удовлетворения своих собственных нужд, т. е. продукты труда не приобретают товарной формы и предназначены для личного и внутреннего хозяйственного потребления непосредственными производителями.

Товарное производство — форма организации общественного хозяйства, при которой продукция производится не для потребления их производителями, а специально для обмена, для продажи на рынке.

Товарному производству свойственны следующие отличительные черты:

— товарное производство, в отличие от натурального, является не замкнутой, а открытой экономической формой хозяйства;

— в товарном хозяйстве между производителями существуют не непосредственные хозяйственные связи, а опосредованные обменом;

— производители являются экономически свободными в выборе видов деятельности и партнеров;

— товарное производство функционирует и развивается на основе присущих ему экономических законов: стоимости, спроса и предложения, конкуренции, денежного обращения и др.

Таким образом, две обязательные предпосылки необходимы для возникновения и функционирования товарного производства — наличие общественного разделения труда и экономического обособления производителей. И если общественное разделение труда создает объективные условия для обмена вообще, то экономическая обособленность производителей порождает обмен их продукцией как товарами-эквивалентами.

Различают два типа товарного производства: простое и развитое.

Простое товарное производство — это мелкое производство индивидуальных самостоятельных ремесленников и крестьян, которые работают на рынок. Оно было присуще докапиталистическим обществам.

Развитая форма товарного производства — это высшая и эффективная ступень товарной организации производства, основанная на крупной частной собственности, наемном труде и машинной индустрии, которая присуща капиталистическому обществу.

9. Ры́нок— совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями товаров (услуг) и потребителями. Обмен обычно происходит на добровольной основе в форме эквивалентного обмена товара на деньги (торговля) или товара на товар (бартер). При свободном доступе на рынок как производителей, так и потребителей, обмен происходит в условиях конкуренции.

Одним из главных критериев рынка является наличие конкуренции[1]. Чтобы рынок был конкурентоспособным, должно быть несколько независимых друг от друга покупателей ипродавцов. Конкурентными считаются рынки со значительным числом независимых участников. Рынок с одним продавцом и несколькими покупателями называется монополией. Рынок одного покупателя и нескольких продавцов — монопсонией. Это крайности несовершенной конкуренции.