вызванные потенциалы мозга это что такое

Вызванные потенциалы головного (ВП) мозга

Вызванные потенциалы мозга — это методика инструментального исследования, что позволяет регистрировать ответную реакцию определенных участков мозга на внешние раздражители. Стимулы поступают через группу рецепторов, связанных с конкретным участком коры головного мозга.

В здоровом состоянии мозг четко и с определенной скоростью реагирует на те или иные внешние раздражающие сигналы. При различных нарушениях реакция может запаздывать или отличаться по характеру от нормального ответа. Вызванные потенциалы могут показать, на каком этапе пути передачи возбуждения происходит торможение или изменение сигнала.

Для каждой группы рецепторов существуют свои виды раздражителей, которые преобразовываются в возбуждение, которое передается по путям периферической и вегетативной нервной системы в головной мозг. Цель обследования — вызвать ответную реакцию на соответствующий сигнал. В качестве раздражителей используется электрическое, акустическое и световое воздействие.

В упрощенном варианте суть исследования сводится к анализу всего пути от поступления сигнала через основные органы чувств и рецепторы кожи до мозга и обратной реакции в ответ на раздражитель. По данным обследования можно найти именно тот участок нервной системы, где происходит торможение передачи возбуждения от периферических нервов через спинной мозг к коре головного мозга.

Показания к исследованию вызванных потенциалов

С помощью данного обследования проводится диагностирование патологий:

С помощью исследования вызванных потенциалов можно изучить нервные и мозговые функции и у абсолютно здоровых людей. В данном виде метод востребован в спорте, научных изысканиях и при оценке темпов развития детей, особенно у недоношенных младенцев.

В медицинской практике наиболее часто применяются три вида исследований вызванных потенциалов головного мозга:

Подготовка к исследованию вызванных потенциалов

Подготовка пациента к исследованию вызванных потенциалов мозга не требует никаких специальных манипуляций. Перед проведением диагностики потребуется прекратить прием препаратов, воздействующих на кровеносные сосуды и нервную систему. Нежелательно перед исследованием употреблять напитки и продукты, содержащие кофеин. Во время диагностики необходимо снять любые металлические предметы, часы и украшения.

Методика исследования вызванных потенциалов

Пациенту объясняют суть и процесс обследования — рассказывают, что во время процедуры он будет находиться в положении лежа или полулежа. В зависимости от характера исследования к голове, рукам, ногам шее или пояснице прикрепляются электроды, которые не причинят ему никакого вреда или дискомфорта.

Такая психологическая подготовка необходима, чтобы пациент был максимально расслаблен и спокоен. Любая двигательная активность может привести к искажению результатов. Все данные с датчиков о скорости реакции мозга фиксируются, после чего врач может провести сравнение показателей пациента с нормой и выявить характер поражения.

Противопоказания к исследованию вызванных потенциалов

Метод вызванных потенциалов противопоказан при любых поражениях кожных покровов в месте прикрепления электродов. В некоторых случаях не рекомендуется проводить обследование пациентам с частыми эпилептическими приступами, тяжелой степенью стенокардии, некоторыми видами психических расстройств.

Осложнения исследования вызванных потенциалов

При соблюдении всех правил методики осложнения крайне редки. При наличии относительных противопоказаний (стенокардия, эпилепсия, психоз) возможны приступы гипертонии, психический припадок, резкое повышение артериального давления.

Диагностика методом вызванных потенциалов

Метод вызванных потенциалов мозга — это метод диагностики состояния различных сенсорных систем (зрения, слуха, осязания…), а именно структур мозга и нейронных путей, проводящих импульс от периферического органа (уха, глаза, кожи и т.д.) в соответствующие поля первичной коры головного мозга.

Каждый анализатор включает в себя внешний орган («приемник информации»), проводящие пути, «переключающие» нейронные ядра и первичные проекционные поля коры головного мозга (например, слуховые первичные поля находятся в височной доле, зрительные – в затылочной и т.д.).

На рисунке Вы можете увидеть схему слухового анализатора.

Исследование вызванных потенциалов мозга основано на регистрации электрических ответов мозга на различные стимулы и внутренние события (например, ожидание, опознание сигнала, принятие решения – как правило, по заданию специалиста). На практике процедура очень похожа на ЭЭГ, то есть на голову также надевают «шапочку» из множества электродов.

Возможна регистрация таких ответов от различных структур мозга. Исторически первыми были исследованы ответы от стволовых ядер мозга в 70-х годах XX века.

Меня, как специалиста, работающего со слуховой стимуляцией, очень заинтересовали именно слуховые вызванные потенциалы. Они бывают двух видов. Наиболее часто используются АСВП – акустические стволовые вызванные потенциалы. Они показывают проведение слухового сигнала в основном до коры головного мозга, то есть показывают подкорковый уровень анализатора. Есть также и корковые вызванные потенциалы, которые показывают ответ слуховой коры. Часто они проводятся вместе, такое исследование позволяет увидеть информацию о слуховом анализаторе целиком.

Диагностическую процедуру проводит только врач на специальном оборудовании. Регистрируемые ответы сравниваются с нормативными показателями, после чего пишется заключение. В зависимости от того, на каком участке анализатора нарушено проведение импульса, можно предположить характер дисфункции. Важно понимать, что нарушение проведения импульса (задержка ответа системы) в какой-либо части мозга не обязательно является дисфункцией этой структуры мозга, но с учетом данной информации можно более достоверно поставить дифференциальный диагноз. Также АСВП в своей практике я использую для отслеживания динамики состояния клиентов.

Мой опыт показывает, что проведение слухового импульса после Томатис улучшается. Приведу пример: мальчик, вышедший из алалии, имеющий в анамнезе стволовую дисфункцию. АСВП от 2016 г. При проведении слухового импульса с одной стороны – задержка на 10%, с другой – на 5%. После двух курсов Томатис: в конце января 2019 г. повторное исследование АСВП: «нарушений проведения импульса нет». Конечно, нельзя утверждать на 100%, что это только Томатис помог, ведь разница между обследованиями — два года. Но других аппаратных методик в этот период не проводилось, были только занятия с логопедом.

Второй пример: девочка девяти лет с диагнозами «смешанная дислексия, СДВГ». При проведении мной нейропсихологического обследования диагнозы подтвердились. Перед курсом Томатис-терапии ребенок дополнительно прошел исследование АСВП, которое показало нарушение проведения в области ствола, мозжечка и височной зоны коры головного мозга. При таких нарушениях данные диагнозы являются, можно сказать, классическими, как по учебнику.

Каждому новому ребенку, которому я провожу нейропсихологическую диагностику, я рекомендую дополнительно пройти обследование АСВП, и могу сказать, что результаты нейропсихологических тестов всегда совпадают с заключением АСВП. Это лишний раз доказывает точность данного вида обследования.

Еще один вид исследования вызванных потенциалов, который является очень информативным, – КВП (когнитивные вызванные потенциалы или P300). Здесь важно, чтобы обследуемый человек мог выполнять простую инструкцию. Фиксируется не столько проведение, сколько познавательная реакция. Чаще всего это обследование делают со слуховым сигналом двух типов. Один сигнал по инструкции характеризуется как незначимый, а другой сигнал в серии звуковых стимулов необходимо выделять, опознавать, подсчитывать и запоминать. Такая умственная работа включает уже не только отделы, где проходит путь слухового анализатора, но и общемозговые процессы, а также ассоциативные зоны коры. Например, у ребенка с СДВГ на такой пробе будет достоверно выявлено нарушение произвольного внимания.

В совокупности три этих исследования (АСВП, АКВП (корковые) и КВП) дают для специалиста огромное количество информации о том «звене», которое работает недостаточно хорошо, позволяют выстроить коррекционную работу более эффективно, а затем проконтролировать динамику изменений.

Кому полезно провести диагностику методом ВП:

Некоторые специалисты считают ВП прерогативой нейрофизиологов и профильных врачей (например, сурдологов), но я в своей работе использую данный метод диагностики и считаю его крайне полезным.

Вызванные потенциалы

Как известно, при исследовании методом вызванных потенциалов регистрируют и анализируют изменения электрической активности мозга в ответ на предъявления определенного стимула. В процессе регистрации вызванных потенциалов особую важность приобретает правильный выбор фильтров. В сравнении с фоновой активностью головного мозга амплитуды вызванных потенциалов низки и расположены в диапазоне от десятых долей микровольта (регистрация ранних слуховых вызванных потенциалов) до нескольких микровольт ( Р300).

С целью однозначной идентификации компонентов вызванных потенциалов активность головного мозга усредняют относительно стимула. Для этого производят усиление компонентов вызванного потенциала, а так как фоновая активность мозга не усредняется относительно стимула, то ее элементы не присутствуют в усредненном сигнале. Амплитуда компонентов вызванного потенциала зависит от усреднения различного количества ответов на стимул ( оптимальное соотношение сигнал – шум ).

Исследуют вызванные потенциалы, вызванные простыми раздражениями органов чувств – экзогенные потенциалы.

Согласно модальности вызванные потенциалы подразделяют на зрительные, слуховые, соматосенсорные и обонятельные.

Слуховые вызванные потенциалы

При предъявлении парных слуховых раздражителей компонент Р50 подавляется после предъявления второго стимула (феномен Р50 – Gating – Effect). Данный феномен используют при исследовании способности к снижению чувствительности к сенсорным раздражителям, в частности, при шизофрении.

СNV ( contingent negative variation )

При шизофрении уменьшение амплитуды P300 связано с выраженной негативной симптоматикой и негативным прогнозом.

Уменьшение амплитуды P300 над левой височной долей и смещение топографических структур вправо свидетельствует об уменьшении размеров левой височной доли и вялотекущей шизофрении.

Зависимость формы и амплитуды комплексов N100-P200 при исследовании слуховых вызванных потенциалов считается мерой интенсивности серотонинергической активности и обмена серотонина.

Исследование нервной системы с помощью функциональной диагностики. Часть 1. Вызванные потенциалы

Структура статьи

Что мы знаем про функциональную диагностику?

Есть расхожее выражение, что наука не стоит на месте. Несомненно, в полной мере это относится и к медицине.

А ведь такая картинка далеко не всегда может показать, как функционирует орган в определенный момент времени.

К примеру. МРТ головного мозга — это набор изображений (срезов) вещества головного мозга. На этом изображении можно увидеть изменения, например, очаги инсульта или опухоль. Однако, картинка остается картинкой. Мы видим мозг, но его изображению не можем сказать, как именно функционируют отдельные его части. Особенно актуально это становится в случае, когда клиника поражения головного мозга есть, а изменений на «фотографии» мозга — нет.

Тоже будет касаться и других методов, и других органов.

Так что такое функциональная диагностика? Ответ становится очевиден — это исследования, позволяющие оценить функционирование различных органов и систем.

С одним из таких методов Вы несомненно знакомы лично — это электрокардиография ( ЭКГ ). При помощи ЭКГ можно оценить электрическую активность сердца, которая будет изменяться при различных патологических процессах. А еще есть суточное мониторирование ЭКГ (его так же называют холтеровским мониторированием). Ведь ЭКГ записывается в течение нескольких секунд и если заболевание проявляет себя время от времени, хотя бы и только во сне, то зафиксировать изменения на обычной ЭКГ нет никакой вероятности. Запись ЭКГ в течение суток во много раз увеличивает шансы на успешный поиск патологии.

Собственно на этих двух последних строках знания о исследовании функционирования нервной системы заканчивается у подавляющего большинства пациентов и, к огромному сожалению, у многих врачей.

В течение десятилетий существуют зарекомендовавшие себя, проверенные инструментальные методы диагностики — электронейромиография и исследование вызванных потенциалов головного мозга. Для многих специалистов, не только в России, но и «на Западе», эти диагностические процедуры ассоциируются только с несколькими относительно редкими неврологическими заболеваниями. И очень зря.

Что такое вызванные потенциалы и зачем их регистрировать?

Работа любого органа связана с определенной электрической активностью.

Не углубляясь в подробности просто спрошу: Вы, как пациент, относитесь к ЭКГ или ЭЭГ как к какому-то шаманству?

А ведь ЭКГ и ЭЭГ — это и есть запись той самой электрической активности (сердца и мозга соответственно). Вызванные потенциалы — тоже самое и даже проще. Вы знаете, что определенные участки головного мозга отвечают за определенные функции. В затылочной области, к примеру, зрительный центр. В височных областях центры, связанные с речью и слухом. К этим центрам идут «проводящие пути» — отростки нервных клеток, которые можно представить в виде кабелей, протянутых от органов чувств (глаз, ушей, кожи и т.д.) к центрам в головном мозге. Когда эти центры активно работают — в них возрастает электрическая активность.

Регистрация вызванных потенциалов — это не что иное, как фиксация этой самой активности, возникающей в ответ на целенаправленное раздражение каких-либо рецепторов (зрительных, слуховых, чувствительных и прочих).

В итоге, полученный результат помогает оценить функциональное состояние и определенных центров в головном мозге, и состояние проводящих путей.

Все элементарно. Понятна и диагностическая ценность подобного исследования. Так почему же регистрация вызванных потенциалов мало кому назначалась и мало кто о ней хоть что-то слышал (в отличие от той же МРТ, которую проводят не только по назначению врача, но и самостоятельно по любому поводу)? Ответить Вам на этот вопрос я затрудняюсь.

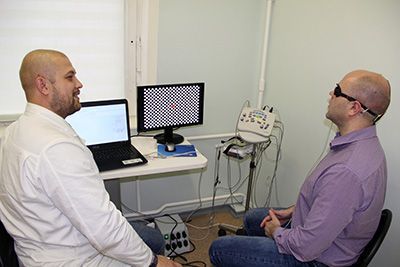

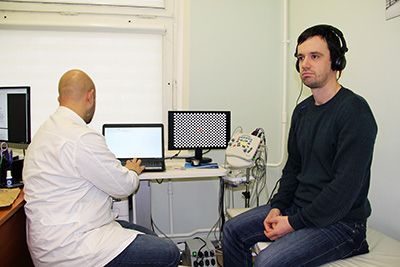

Как проводится регистрация вызванных потенциалов головного мозга?

На определенные участки головы (или в области позвоночника) наклеиваются электроды — они и будут регистрировать электрическую активность соответствующих центров.

В зависимости от вида регистрируемых потенциалов, производится стимуляция.

Для системы зрения (зрительные вызванные потенциалы) используют монитор со специальной динамически изменяющейся картинкой или очки со светодиодами.

Для оценки слухового анализатора на исследуемого надевают наушники, через которые подаются звуки (в виде «щелчков») определенных параметров. Кстати, регистрацию акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) часто сочетают с другим видом функциональной диагностики — аудиометрией (это объективная оценка слуха на специальной аппаратуре, которая проводится врачом-сурдологом).

Проводящие пути и мозговые центры отвечающие за чувствительность стимулируются легкими импульсами тока — ощущения несколько неприятны, но опасности ток никакой не представляет.

Есть еще много видов вызванных потенциалов. Можно оценить состояние вестибулярного аппарата (вестибулярные миогенные вызванные потенциалы), состояние памяти (когнитивные вызванные потенциалы Р300), вегетативной нервной системы (многим ведь ставился полумифический диагноз «вегето-сосудия дистония», но почему-то никто не проверял «тонус» той самой вегетатики с помощью вызванных потенциалов), определить изменения болевого порога при хронических болях и многое другое.

Само исследование занимает от нескольких минут до часа, в зависимости от типов регистрируемых потенциалов. Каких-либо дискомфортных ощущений исследования не вызывают. Разве регистрация ССВП (соматосенсорных вызванных потенциалов) проводится с помощью электрической стимуляции, что несколько неприятно. И не стоит приходить обследоваться после кропотливой укладки волос — электроды крепятся на голову с помощью специальной пасты, так что прическа будет безнадежно испорчена.

При каких заболеваниях и симптомах необходима регистрация вызванных потенциалов?

Выше уже говорилось, что это исследование нервной системы назначают крайне редко при всей его информативности. Ниже краткий список заболеваний и состояний при которых может быть рекомендована регистрация вызванных потенциалов.

Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)

Акустические стволовые (слуховые) вызванные потенциалы (АСПВ)

У детей регистрация АСВП может проводится, а иногда и единственно возможна, во время наркоза.

Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП)

Когнитивные вызванные потенциалы (P300, MNN)

В отличие от предыдущих методов, исследование не может быть проведено у больных, с которыми не возможен адекватный контакт и которые не могу выполнять инструкции исследователя.

Тригеминальные вызванные потенциалы, R III ноцицептивный рефлекс, экстероцептивная супрессия жевательных мышц

Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы (ВМВП)

Регистрация вестибулярных миогенных вызванных потенциалов часто дополняется проведение регистрации АСВП (акустических стволовых вызванных потенциалов).

Кожные симпатические вызванные потенциалы, вегетативные вызванные потенциалы (КСВП)

Как видно, список совсем не маленький. Несомненно, само подозрение на перечисленные заболевания или возникновение указанных симптомов требует самого серьезного внимания со стороны заболевшего и непременного посещения врача. Да и сам результат регистрации вызванных потенциалов требует отдельной трактовки лечащим врачом в совокупности с клинической картиной. Важно помнить, что любое обследование, так же, как и любая терапия (пусть и кажущиеся безобидными обезболивающие, например) должны быть к месту, чтобы не стать бесполезной тратой времени и денег. Собственно говоря, именно в этом и состоит работа грамотного врача.

В следующей части мы поговорим о другом относительно редком методе исследования нервной системы — о игольчатой и стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ).

Вызванные потенциалы мозга это что такое

Термином чувствительные вызванные потенциалы называют ответ центральной нервной системы (ЦНС) на специфические чувствительные стимулы. В клинической нейрофизиологии с их помощью в первую очередь исследуют зрение, слух и кожную чувствительность.

Сложность исследования вызванных потенциалов обусловлена их малой амплитудой (20 мкВ и менее), вследствие чего их регистрация при рутинной электроэнцефалографии (ЭЭГ) становится невозможной из-за наличия фоновой активности головного мозга. В основе метода вызванных потенциалов лежит регулярное повторение стимула одного типа. После того, как человеку многократно были представлены одинаковые чувствительные стимулы, компьютерная программа проводит усреднение полученных результатов. В результате этого непостоянные фоновые волны «отменяют» друг друга, а исследователь может четко определить сами вызванные потенциалы.

Три основных вида чувствительных вызванных потенциалов — зрительные, слуховые и соматосенсорные.

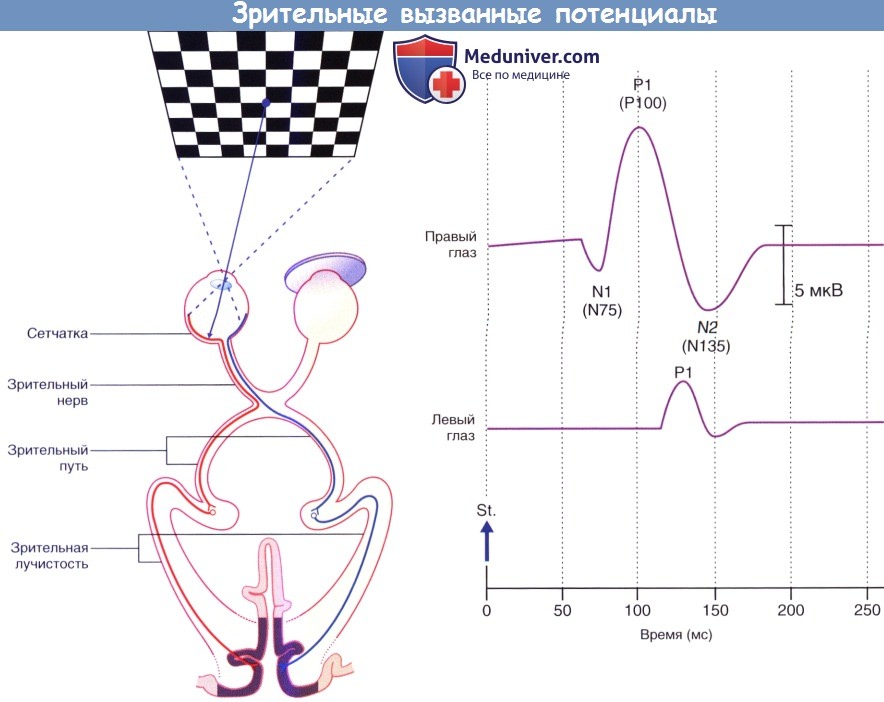

а) Зрительные вызванные потенциалы. Скорость и амплитуда проведения нервного импульса по зрительным путям обычно исследуют с использованием методики реверсивного стимула (смены стимула). Исследуемому закрывают один глаз, после чего его просят смотреть в центр светящегося экрана, на котором изображено черно-белое шахматное поле. Один или два раза в секунду цвет ячеек изменяется на противоположный (всего 100 раз). Далее проводят усреднение данных, полученных за первые 500 мс биполярной записи со срединных затылочной и теменной областей ЭЭГ (OZ и PZ).

Наибольшего внимания заслуживает компонент под названием Р1 (или Р100). У здоровых лиц он представляет положительное отклонение через 100 мс после представления стимула. В продемонстрированном клиническом случае, в котором исследуют потенциалы у пациента с подозрением на рассеянный склероз (PC), нормальная волна Р1 с правого глаза указывает на то, что состояние обоих зрительных путей и зрительных лучистостей в норме. Компонент Р1 с левого глаза возникает позднее и имеет меньшую амплитуду, вследствие чего можно сделать вывод о наличии одного или более очагов демиелинизации левого зрительного нерва.

(Примечание: на экранах приборов и на распечатках стало привычным «переворачивать» волны так, чтобы положительные отклонения выглядели как отклонения вверх.)

Нарушения проведения, вызванные демиелинизацией, чаще проявляются в виде увеличения латентности, чем в форме изменений амплитуды.

При отсутствии других симптомов PC изменение Р1 с одного глаза может быть вызвано каким-либо заболеванием самого глаза, например глаукомой или компрессией и ишемией зрительного нерва. Изменения, обнаруженные при исследовании зрительных вызванных потенциалов, не позволяют судить о конкретной причине поражения. Двусторонние изменения комплексов Р1 могут указывать на одно- или двустороннее повреждение зрительной лучистости.

Правый глаз уже был исследован, сейчас он закрыт. Левый глаз фиксирован на центре реверсивной шахматной доски.

Результаты исследования правого глаза в пределах нормы, на 100 мс после стимула происходит положительное отклонение кривой.

При регистрации потенциалов с левого глаза отмечены замедление появления комплекса Р1 и снижение его амплитуды.

Проанализировав результаты с обоих глаз, можно сделать вывод о том, что патологический очаг локализуется в левом глазном яблоке либо в левом зрительном нерве.

Отклонения на графике отмечены либо в соответствии с традиционной номенклатурой

(N1 —первое отрицательное отклонение на кривой, отрицательная полярность отображена в виде отклонения вниз; Р1—первое положительное отклонение; N2—второе отрицательное отклонение),

либо в соответствии с альтернативной номенклатурой, в которой учитывают регистрируемую полярность поверхности и среднее время, за которое сигнал должен дойти до определенного участка у здоровых лиц

(Р100 — это положительное отклонение на кривой, которое появляется в среднем на 100 мс).

В клинике используют оба варианта номенклатуры.

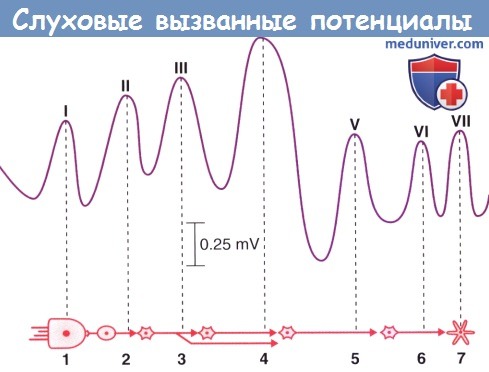

б) Слуховые вызванные потенциалы ствола мозга. Поразительно,что можно шаг за шагом отследить последовательность электрических событий, которые происходят между улиткой и головным мозгом при представлении человеку звукового сигнала. После установки на кожу височной области регистрирующих электродов через обычные наушники для аудиометрии пациенту в каждое ухо подают короткий щелчок длительностью 0,1 мс и частотой около 10 Гц. Интенсивность звука выставляют примерно на 65-70 дБ выше порога слышимости для каждого уха. Противоположное ухо «маскируют» белым шумом. (Количество стимулов, необходимых для получения четких волн, приближается к нескольким тысячам, отчасти из-за их небольшой относительной амплитуды.)

Вызванный слуховой ответ ствола (ВСОС) состоит из семи усредненных пиков (I—VII), которые описаны в подписи к рисунку ниже.

Поражение путей слухового анализатора на каком-либо уровне сопровождается снижением или исчезновением пиков выше этого уровня. Это исследование — чувствительный метод скрининга акустической невриномы. Диагностическим критерием служит удлинение межпиковой латентности I—III. (Под межпиковой латентностью понимают временной интервал между пиками; под удлинением понимают увеличение времени между пиками, в данном случае I-III, которое вызвано замедлением проведения по улитковому нерву; повреждение улиткового нерва также ведет к снижению амплитуды пика II. Несмотря на то, что абсолютная латентность последующих пиков также увеличена, межпиковая латентность III—V остается в пределах нормы.)

У 30 % пациентов с PC, не имеющих клинических признаков повреждения ствола мозга, отмечают изменения ВСОС. Чаще всего встречают снижение амплитуды пика V и общее замедление проведения, которое выглядит как увеличение межпиковых интервалов.

Другая сфера клинического применения ВСОС — оценка состояния улитки у младенцев с подозрением на врожденную глухоту.

Исследование слуховых вызванных потенциалов ствола мозга также важно в медико-социальной сфере. В первую очередь его применяют для диагностики тугоухости у лиц, работа которых была связана с воздействием шума на производстве.

Слуховой путь «Где?». Если записывающие электроды специально разместить над височно-теменной областью, а короткие звуки подавать из колонок, расположенных в левом и правом полях зрения, над задней частью височной области (вблизи височно-теменного соединения) можно зарегистрировать биоэлектрическую активность коры. Сильнее реагирует кора правой задней височной области, следовательно, пространственный анализ зрительной и слуховой информации преимущественно осуществляет правое полушарие.

Источники вызванных потенциалов:

1 —дистальная часть улиткового нерва (волосковые клетки улитки): 2—улитковый нерв (проксимальная часть);

3—от улиткового ядра; 4—от латеральной петли;

5—от нижнего холмика (нижняя ручка); 6—от медиального коленчатого тела (слуховая лучистость);

7—первичная слуховая кора.

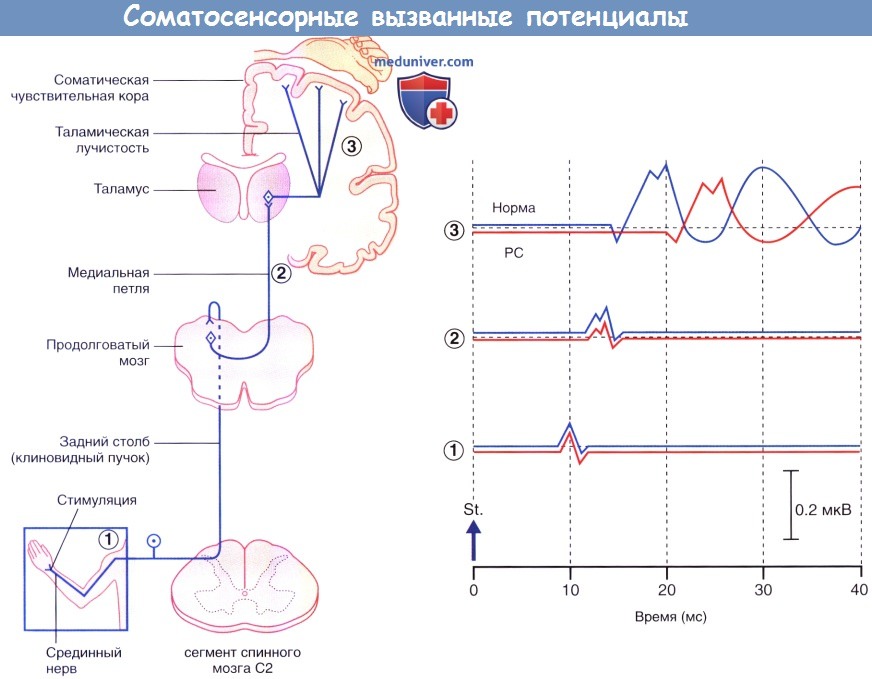

г) Соматосенсорные вызванные потенциалы. Соматосенсорные вызванные потенциалы представляют собой волны, записанные с поверхностных ориентиров, которые расположены от места стимуляции периферического нерва до противоположной соматической чувствительной коры. Сведения о скорости и амплитуде проведения нервных импульсов позволяют судить о состоянии миелинизированных нервных волокон, как на периферии, так и в ЦНС.

На верхней конечности для стимуляции обычно используют срединный нерв, на нижней конечности — общий малоберцовый нерв на уровне коленного сустава. Через поверхностный или игольчатый электрод на нерв подают множественные электрические импульсы. Стимулируют крупные миелинизированные волокна. Для того чтобы отличить истинный ответ от фонового шума, особенно в ЦНС, результаты усредняют при помощи компьютера. На примере, показанном на рисунке ниже, распространение импульса вдоль срединного нерва регистрируют при помощи последовательности активных электродов, прикрепленных к поверхности кожи. Эти электроды осуществляют регистрацию скорости и амплитуды нервного проведения на следующих участках.

• На уровне плечевого сплетения — для оценки срединного нерва от запястья до переднего треугольника шеи.

• Вдоль остистого отростка позвонка С2 — для оценки волны импульса при его прохождении к задним нервным корешкам и заднему столбу своей стороны (клиновидный пучок).

• Вдоль волосистой части головы над чувствительной корой своей стороны, чтобы «схватить» сигнал, восходящий по медиальной петле.

• Вдоль противоположной чувствительной коры, чтобы зарегистрировать активность таламо-коркового пути.

При различных периферических нейропатиях, описанных в отдельных статьях на сайте, обнаруживают замедление первого сегмента (от запястья до плечевого сплетения), обычно со снижением амплитуды. Изменения на первых миллисекундах второго сегмента (от плечевого сплетения до клиновидного пучка) могут возникать при сдавлении заднего корешка остеофитом у пациентов с шейным спондилезом, при повреждении спинного или продолговатого мозга. Замедление или снижение амплитуды ответа со стороны коры встречают при повреждении ЦНС, такие изменения достаточно часто бывают при рассеянном склерозе (PC).

1 — исключительно периферический отдел нервной системы (ПНС), запись над точкой Эрба (над плечевым сплетением).

2 — ПНС от плечевого сплетения до спинного мозга и ЦНС в пределах спинного мозга, запись над шейным отделом позвоночника.

3 — исключительно ЦНС.

Исследование выполнено пациенту с PC, голубая линия соответствует норме, красная — нарушениям.

Кривая 1 в пределах нормы; на кривой 2 имеется снижение амплитуды отрицательного (направленного вверх) пика; на кривой 3 отмечены увеличение латентности и снижение амплитуды.

Изменения на красной кривой указывают на то, что у пациента имеется «задержка проведения», которая возникает между точками регистрации 2 и 3.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.11.2018