выражение явление христа народу что значит

Явление Христа народу

Смотреть что такое «Явление Христа народу» в других словарях:

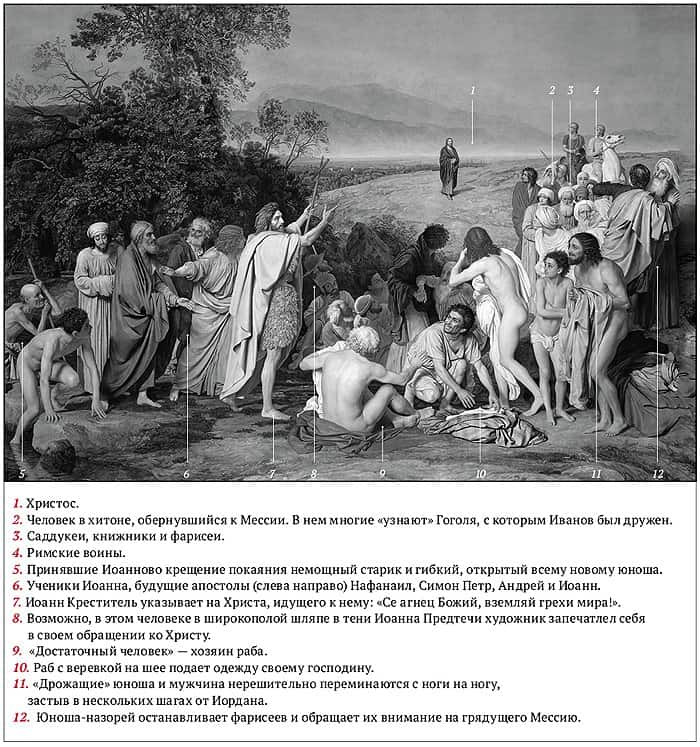

Явление Христа народу — Название картины известного русского художника Александра Андреевича Иванова (1806 1858), над которой, будучи в Италии, он работал около 22 лет. На полотне изображена группа израильтян различного социального положения, в центре которой стоит… … Словарь крылатых слов и выражений

Явление Христа народу — … Википедия

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ — Картина А.А. Иванова. Создана в 1837–1857 гг., находится в Третьяковской галерее. Размеры 540 × 750 см. Художник работал над картиной в Италии и Палестине, куда специально ездил писать пейзажные этюды. Всего было написано несколько сотен этюдов.… … Лингвострановедческий словарь

Явление Христа народу — Жарг. мол. Шутл. О приходе нежданных гостей. /em> По названию картины художника А. А. Иванова (1837– 1857 гг.). Максимов, 502 … Большой словарь русских поговорок

Явление Христа народу (картина) — Александр Иванов Явление Христа народу, 1837 1857 Холст, масло. 540 × 750 см Третьяковская галерея, Москва «Я … Википедия

Явление Мессии народу — Александр Иванов Явление Христа народу, 1837 1857 Холст, масло. 540 × 750 см Третьяковская галерея, Москва «Я … Википедия

Явление — любые изменения в природе. (Н.В.Щеглова) Явление (философия) Явление (религия) Явление (театр) в пьесе, спектакле часть акта, в котором происходит изменение в составе действующих лиц. Каждое явление обусловлено логикой развития… … Википедия

Явление (значения) — Термин Явление: может означать: Явление (философия) Явление (религия) Явление (театр) в пьесе, спектакле часть акта, в котором происходит изменение в составе действующих лиц. Каждое явление обусловлено логикой развития действия. Явление (физика)… … Википедия

ЯВЛЕНИЕ — Христа народу. Жарг. мол. Шутл. О приходе нежданных гостей. /em> По названию картины художника А. А. Иванова (1837– 1857 гг.). Максимов, 502 … Большой словарь русских поговорок

Явление Мессии — Александр Иванов Явление Христа народу, 1837 1857 Холст, масло. 540 × 750 см Третьяковская галерея, Москва «Я … Википедия

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ

Смотреть что такое «ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ» в других словарях:

Явление Христа народу — Название картины известного русского художника Александра Андреевича Иванова (1806 1858), над которой, будучи в Италии, он работал около 22 лет. На полотне изображена группа израильтян различного социального положения, в центре которой стоит… … Словарь крылатых слов и выражений

Явление Христа народу — … Википедия

Явление Христа народу — Разг. Экспрес. О внезапном, неожиданном появлении кого либо. И не диво ли?! Через пять лет, на реке Сым, у таёжного лешего в углу, Коля с Акимом рубили избушку… и вот на тебе! Явление Христа народу: в непогожую ночь выбрел на костёр плотно и… … Фразеологический словарь русского литературного языка

Явление Христа народу — Жарг. мол. Шутл. О приходе нежданных гостей. /em> По названию картины художника А. А. Иванова (1837– 1857 гг.). Максимов, 502 … Большой словарь русских поговорок

Явление Христа народу (картина) — Александр Иванов Явление Христа народу, 1837 1857 Холст, масло. 540 × 750 см Третьяковская галерея, Москва «Я … Википедия

Явление Мессии народу — Александр Иванов Явление Христа народу, 1837 1857 Холст, масло. 540 × 750 см Третьяковская галерея, Москва «Я … Википедия

Явление — любые изменения в природе. (Н.В.Щеглова) Явление (философия) Явление (религия) Явление (театр) в пьесе, спектакле часть акта, в котором происходит изменение в составе действующих лиц. Каждое явление обусловлено логикой развития… … Википедия

Явление (значения) — Термин Явление: может означать: Явление (философия) Явление (религия) Явление (театр) в пьесе, спектакле часть акта, в котором происходит изменение в составе действующих лиц. Каждое явление обусловлено логикой развития действия. Явление (физика)… … Википедия

ЯВЛЕНИЕ — Христа народу. Жарг. мол. Шутл. О приходе нежданных гостей. /em> По названию картины художника А. А. Иванова (1837– 1857 гг.). Максимов, 502 … Большой словарь русских поговорок

Явление Мессии — Александр Иванов Явление Христа народу, 1837 1857 Холст, масло. 540 × 750 см Третьяковская галерея, Москва «Я … Википедия

«Явление Мессии»: зашифрованное послание современникам

Однако искусство художника, вложившего так много духовных смыслов в своё творение, требует не меньшего искусства от зрителя, призванного их дешифровать. О том, как правильно «читать» картину Иванова, рассказывает культуролог и бакалавр богословия Александр Архангельский.

«Явление Христа народу» (или «Явление Мессии») Иванов писал около 20 лет в Италии, но так и не дописал до конца. В 1857 году он отправляет картину в Петербург не законченной. А в июле 1858 года умирает. Иванов не дописывает картину, потому что переживает в то время кризис веры, прежде всего веры в человека: он наблюдал, как во время франко-итальянской войны люди, называвшие себя верующим, творили безумные поступки. Это вылилось в кризис его отношения к Богу, поскольку в христианстве эти две веры существуют только вместе. Иванов считал, что писать картину на библейский сюжет, не имея благоговения веры и полного доверия Богу, он не может.

А. Иванов. Явление Христа народу

Когда Иванов уезжал в Италию на три года (а в результате пробыл там 20 лет), он ещё не определился до конца, какой сюжет выберет. Выбранный им в итоге сюжет – это, по сути, синтез нескольких мест из Евангелия: крещение в Иордане, обличение фарисеев и момент узнавания в Иисусе Мессии. Когда Христос крестился, многие Его ещё не узнавали, даже ближайшие ученики (они написаны левее Иоанна Крестителя) долгое время осмысляли эту новую для них реальность, пытаясь вместить её. Иванов задумал на огромном полотне показать, что происходит с человеком, когда случается его встреча со Христом. Что значит эта встреча для любого верующего человека? Это не просто знакомство, это встреча, которая переворачивает всю жизнь, делает её качественно иной. После неё невозможно оставаться таким, как прежде. Мы знаем, что иудеи ждали этого момента сотни лет. И вот этот момент наступает.

Христос

Центральная фигура на этой картине – Христос. Есть эскизы, где фигура Христа крупная, почти такого же размера, как Иоанн Креститель. Но в окончательном варианте (а художник сделал около 300 эскизов) Иванов уменьшает Христа, так что Он становится меньше всех. И для этого есть свои основания. До второго пришествия Христа может увидеть только тот, кто очень этого хочет. Есть в Евангелии такие слова: «Льна курящегося не угасит, трости надломленной не переломит». Это уважение к человеческой свободе: если человек не хочет этой встречи, она не произойдет.

А. Иванов. Явление Христа народу. Христос. Фрагмент

В числе сотен эскизов лица Христа есть какое-то количество женских портретов. Художник хотел изобразить Христа так, чтобы в Нем воплотилась вся полнота человеческого – и мужское, и женское начало. И ему это удалось. У Иванова есть ряд эскизов, где у Христа лицо очень брутальное, холодное, жесткое. В окончательном варианте лицо мужественно, но не брутально, в нем действительно воплощена вся полнота и мужского, и женского.

Иоанн Креститель и группа апостолов

А. Иванов. Явление Христа народу. Иоанн Креститель и апостолы. Фрагмент

Самый высокий, почти огромный – Иоанн Креститель. Он указывает на Христа. За ним мы видим группу апостолов. Первый, рыжий, – апостол Иоанн, самый молодой из них. Мы видим его молодость, порывистость и устремленность всего его существа туда, ко Христу. За ним стоит апостол Пётр. Он был тоже очень горячим и порывистым. Но как отличается порывистость одного от порывистости другого! У Петра ухо обращено в ту сторону, где Христос, но голова при этом развернута. Видно, что внутри него что-то происходит. Это тоже порыв, но немного другой. Рядом с Петром – апостол Иаков, он смотрит не на Христа и не на Иоанна Крестителя, а куда-то внутрь себя. Иаков здесь воплощает тип человека спокойного, не порывистого, но такого, которому для принятия решения нужны очень серьёзные основания. В нём нет отторжения, нет торопливости. Иаков смотрит внутрь себя, он хорошо знает Ветхий Завет, а это закон и пророки. Закон говорит о том основании, том минимуме, ниже которого человек не должен падать. Соответственно, явление Иисуса как Мессии не должно было противоречить этому основанию и пророчествам о том, каким должен прийти Христос. В одном из пророчеств сказано, что в Нём не будет ни вида, ни величия. А ведь многие иудеи ждали именно царя, который придёт во всём великолепии – сильный, красивый.

Рядом лицо ещё одного ученика – Нафана. Сравните эти два лица: Иаков смотрит внутрь себя, где идет глубокий анализ, лицо же Нафана выражает что-то вроде «не знаю, не знаю, может ли быть что-то хорошее из Назарета?». По пророчествам, Мессия должен был прийти из Вифлеема, а тут внешним образом человек приходит из Назарета (мы знаем, что Иисус родился в Вифлееме, но потом Иосиф с семьёй бежал в Египет, а после смерти Ирода они поселились в Галилее, так как возвращаться было опасно). Взгляд Нафана направлен вниз и в сторону, лицо выражает предубеждённость. Таким образом, два внешне похожих подхода (сомнение Иакова и Нафанаила) внутренне противоположны.

Старик и юноша

А. Иванов. Явление Христа народу. Старик и юноша. Фрагмент

Еще одна интересная пара – юноша и старик внизу картины. С этой парой композиционно соотносится изображение дерева: оно одновременно и молодое, и зрелое, и старое (сухие ветви наверху), в нём как бы заключена вся полнота возрастов. «Полнота возрастов» повторяется в этой паре «старик и юноша». Художник показывает, что встреча со Христом может произойти в любом возрасте. Юноша похож на мраморную скульптуру, его тело идеально выписано. В этом юноше многие современники Иванова видели символ античности. Античность как детство человечества: античные греки впервые обращают внимание на человека, начинают размышлять об идеальном человеке, о том, что делает его таким. До появления греческой философии, поменявшей представление о человеке, вера древних греков была очень мрачной, человеконенавистнической, их мифы – это круговорот страданий, измен, бойни и крови.

«Дрожащие»

А. Иванов. Явление Христа народу. «Дрожащие». Фрагмент

Определение «дрожащие» закрепилось за следующей парой персонажей – ребёнком и мужчиной, которые только что вышли из реки. Этим, с одной стороны, объясняется их дрожь. Но, с другой стороны, эта дрожь знакома всякому человеку, соприкоснувшемуся с чем-то очень важным, самым главным, значительным в своей жизни, когда от этого момента (узнает – не узнает, отличит – не отличит) зависит очень многое.

А. Иванов. Явление Христа народу. Раб. Фрагмент

Фигуру раба Иванов пишет посредине и ровно под фигурой Христа. Если вспомнить иконографию сюжета «Сошествие Христа в ад», там под изображением Христа по вертикали располагается ад – чернота и образы боли человеческой. На картине Иванова Христос по вертикали как бы спускается к рабу. В этом многие современники Иванова увидели почти политический манифест. Эту картину художник начал писать ещё до отмены крепостного права. В 1830–1840-е годы говорить о крепостном праве в критических тонах было очень опасно, в этом усматривали крамолу. Иванов написал много эскизов раба: с выбитым глазом, с клеймом на лбу, лысого, с ещё более воспалёнными глазами. Но в конце концов он убрал все эти увечья и оставил единственный признак рабства – верёвку на шее. На картине раб не видит Христа, он обращен к Нему спиной, развернут так, как нужно его господину. Раб делает своё дело: наклоняется к покрывалам, чтобы накрыть господина, но в то же время слушает, о чем говорит Иоанн Креститель, и его наполняет радость.

«Ближайший ко Христу»

Так принято называть темноволосого мужчину, повернутого ко Христу. Примечательно, что в ряде ранних эскизов он отвернут. Иванов (в особенности в ранних эскизах) делает это лицо очень похожим на своего друга Гоголя, с которым они очень тесно общались. Размышляя над непростым путем Гоголя, его духовными поисками, Иванов поначалу писал его отвернутым. Но в последнем варианте картины, зная, что происходит в сердце друга, художник разворачивает «Гоголя»: он уходит, но лицо обращает ко Христу.

А. Иванов. Явление Христа народу. Фрагмент

Римские кавалеристы

Еще Иванов изображает двух римских кавалеристов. (Исторически их, скорее всего, там не было: римляне чаще бывали в городах.) Этих двух всадников Иванов пишет с французских кавалеристов. В 1840-е годы художника очень поразила война Франции с Италией, он воспринял её как личную трагедию. И французы, и итальянцы считались культурными, высокопросвещёнными людьми, две христианские нации. Но тут начинается война, и французы вторгаются в Древний Рим. Иванов наблюдает, как просвещённые, культурные люди с остервенением уничтожают друг друга, тысячелетние здания, дворцы, храмы, скульптуры. С каждым днём снаряды взрывались всё ближе и ближе к мастерской Иванова. Если бы так пошло и дальше, то вскоре дом художника был бы разрушен и картина оказалась бы утраченной. Когда французы заняли Рим и французские кавалеристы скакали по городу, Иванов наблюдал за ними и понимал, что это тоже оккупация. Через этот наглядный образ оккупации он изображает оккупацию римлян. Обратите внимание, как он пишет лица кавалеристов: это не лица злодеев. В особенности у солдата слева: он всматривается в Христа без агрессии, без презрения, это вопрошающий взгляд. Мы знаем, что Христос пришёл не только к иудеям, но ко всем, и к римлянам в том числе.

Книжники и фарисеи

Интересна также группа левитов и книжников, хранителей Закона. Обратите внимание на эти два лица. Это люди, не просто знающие Закон, они сами себя олицетворяют с Законом. В их лицах читается пренебрежение, осуждение, холод и зарождающаяся злоба, зависть – то, что приведёт к непримиримому конфликту.

Автопортрет

Человек в серой шляпе с посохом, находящийся ближе всего к Иоанну Крестителю, – это автопортрет самого художника. Была такая традиция – вносить себя в библейские сюжеты и на иконы (об этом часто просили заказчики). Каким себя видит Иванов? Он в шляпе и с посохом путешественника – он путешествует. С другой стороны, он сидит у ног Иоанна Крестителя как ученик – он видит себя учеником. Он очень внимательно слушает, что говорит Иоанн Креститель, и смотрит туда, куда тот показывает. Этот образ, по свидетельству знающих Иванова людей, очень точно передает его характер и его позицию.

А. Иванов. Явление Христа народу. Мужчина с посохом. Фрагмент

Люди за деревьями

В зале этого почти не видно, но если приглядеться, можно увидеть, что за деревьями идет огромное множество людей. Это те, кто ещё в пути и, возможно, придут ко Христу только через несколько сотен лет и даже через тысячелетия.

А. Иванов. Явление Христа народу. Люди за деревьями. Фрагмент

15 лет со дня смерти социолога Юрия Левады. Лев Гудков – о его наследии, которое так и не прочли

Главные информационные тренды недели

Что это за организация и почему в РФ преследуют её сотрудников

«Явление Христа народу», — какие важные христианские смыслы вложил художник в картину

Приблизительное время чтения: 17 мин.

«Если бы в сию минуту Богу было угодно лишить меня здешней жизни, то я поблагодарил бы Его за то, что Он прославил меня отысканием первого сюжета в свете», — писал Александр Иванов, начиная главную картину своей жизни — «Явление Христа народу». Почему он выбрал именно этот евангельский эпизод для будущего полотна? Какие смыслы заложил в него? И что мы знаем о духовных поисках самого Иванова?

Миссионер с кистью

Иванову пришлось пройти через тяжелый религиозный кризис, и его картина, вырастая из реалий своего времени, отразила духовный надлом не только автора, но и целой эпохи, большей части интеллигенции середины XIX века.

Картину «Явление Христа народу» Иванов задумывает в Риме, куда он прибыл в 1830 году в качестве пенсионера Петербургской Академии художеств. Круг его общения в Риме был не широкий, но выбор знакомств делал ему честь: он дружил с Гоголем, Жуковским, общался с Герценом, сблизился с Николаем Рожалиным — знатоком античности и немецкой литературы и философии. Рожалин и представил Иванову мир немецкого романтизма, который в ту пору быстро укоренялся в России не как философское течение, а как новый способ переживания жизни.

В романтическом мировидении художник не просто творец, это преобразователь жизни, миссионер с кистью в руках, ведущий обезличенную толпу.

Гигантские задачи, священные цели — этим был наполнен исторический день. К примеру, отрывок из письма Огарева к Герцену: «Ради Бога не доводи себя до дуэли, вспомни, кто ты и для чего»!

Так родился замысел «Явления», далее — работа над его воплощением. Конечно, Иванов надеялся, что «предмет, составляющий сущность первой книги в свете — Евангелия будет иметь важное впечатление на сердца любезных соотечественников».

Берегитесь сквозняков

С 1848 года картина «Явление Христа народу» была почти такой же, какой теперь мы ее видим.

На огромном полотне — собирательный образ человечества «на перепутье из физических сил в духовные» — так сам Иванов определил тему своей работы.

Два центральных образа картины — Иоанн Креститель с его призывом к покаянию и Спаситель, через которого и даровано миру спасение.

Иоанн Креститель на переднем плане картины. На его лице — следы аскетической жизни, в нем сила, страстность, не только убежденность, но и способность убеждать. Крупные, мощные складки одежды, масштаб фигуры — все подчеркивает значительность его миссии — это пророк, уготовляющий путь грядущему Спасителю.

Фигура Спасителя на этом фоне гораздо меньше, она в отдалении, в глубине. Некоторые критики отмечали в этой несоразмерности смысловую перверсию: пророк «перевешивает» Спасителя. Словно именно пророк несет ответственность за судьбы человечества.

Розанов саркастически отмечает: «„Первое явление Христа народу“, которое (страшно сказать!) комически соскальзывало на „первое представление“ народу, где „представляющим“ и почти „рекомендующим“ является Иоанн Креститель и отчасти Иванов».

Однако такое композиционное решение вполне оправданно. Здесь человечество перед фактом явления Христа. Спаситель идет вдали, на вершине холма, и его пространство существует отдельно от пространства толпы на переднем плане.

Тонко трактует тему двух пространств доктор искусствоведения Михаил Алленов: «Расстояние, разделяющее зрителей “здесь” и Христа “там” невозможно мысленно измерить количеством шагов, пространство это поистине безмерно». Одновременно нет окончательной преграды, чтобы войти туда. Отдаленность, перспектива задает ощущение пути — временного, жизненного пути, который человек должен пройти для встречи с Христом.

Иванов рисует человечество на перепутье — каждый делает осознанный выбор: принять Христа как последнюю истину и пойти к Нему навстречу или остановиться, усомниться, развернуться спиной.

В этом смысле отдаленность Христа не случайна, как не случайно все пространственное решение картины. В отдалении с холма спускается группа фарисеев. Движение группы нисходящее. Это путь без будущности, без перспективы. Фарисеи спиной к Христу, спиной к Истине. Неподвижные складки одежды, скрещенные на груди руки — жест закрытости, сомкнутые губы — здесь образ слепого догматизма, невозможности выйти из замкнутого круга собственных убеждений и увидеть новую перспективу жизни. Однако в этой группе нет единства: юноша-назорей в сером плаще прерывает нисходящий поток, порывистым движением поворачиваясь к Христу — человек может меняться, освобождаться от слепых догм, продолжать искать истину.

Контрастом к этой группе — апостолы за спиной Иоанна Крестителя. Общая устремленность этих людей — вверх, к Спасителю. Здесь отчетливо виден другой пластический рисунок — юный, «распахнутый», златокудрый Иоанн Богослов, живые струящиеся складки его алой накидки, за ним апостол Петр, готовый двинуться в путь, апостол Андрей, весь обратившийся в слух. Однако Нафанаил, крайний слева в группе апостолов, не поддерживает общий порыв, — он «сомневающийся», сомнения «обездвиживают» его — застывшие складки одежды, опущенная голова, замкнутые руки. Получается, и в группе апостолов нет однозначного ответа на проповедь Иоанна. Иванов уходит от упрощенного схематизма, окончательного деления на верных и неверных.

Перед Иоанном Крестителем в центре композиции — народ, каждый из этих людей по-своему воспринимает призыв к покаянию.

При всей выразительности Иванов создает обобщенные, «вечные» характеры.

На переднем плане — изображение раба с веревкой на шее. Привычно в нем видят образ социально угнетенного человека. Скорее здесь большее, это образ человеческой земной неправды, несправедливости. Точно явлена внезапная, еще робкая радость этой измученной души — с Христом приходит надежда не на земное, а на божественное правосудие и сострадание.

Интересен портрет «дрожащего» — (крайняя справа обнаженная фигура мужчины) в оценке Михаила Алленова: «Ивановский дрожащий, в своем роде — мещанин, привыкший охранять себя от любых сквозняков, трепещущий от одной мысли о распахнутых дверях и открытых пространствах». Это состояние души, этот страх перемен, нерешительность просвечивают через внешнюю скованность, «дрожание». Так же, как просвечивает приверженность к комфортной земной жизни в холеной плоти хозяина раба, «достаточного человека» — (сидит на земле, повернувшись обнаженной спиной к зрителю). Он прочно «привержен плотью к земле».

В картине множество смысловых параллелей: здесь не только апостолы и фарисеи, рабы и господа, но и старость, и молодость. Выходящие из воды люди в левом углу картины.

Скованное старческой немощью согбенное тело: трудно вставать на путь духовного обновления, изжив значительную часть своих жизненных сил, многое растратив в мирской жизни. А рядом со стариком юный человек: в нем есть силы и готовность идти, но он мало что попробовал, мало что изжил. Его ждет борьба со своей личностью, со своими порывами, еще горячими и подчас непредсказуемыми для него самого.

В центре картины, рядом с рабом — обнаженная фигура златокудрого юноши, пластическая законченность его благородного и прекрасного тела. Это дань Иванова античности. Античность не только не отвергает телесной красоты, но и видит в ней путь к постижению общей гармонии мира. В этом образе Иванов проводит еще один уровень параллелей — смена эпох: юноша поворачивается к идущему Христу, делает шаг навстречу. Человек эпохи античности получает новые импульсы для развития, рождается новое христианское сознание.

Перед нами открываются срезы эпох, галерея характеров и за каждым движением, позой, жестом просвечивает духовное измерение.

Свой художественный метод сам Иванов определил как путь «сличения и сравнения». Метод абсолютно новаторский. В поисках нужного образа «сличаются» женские и мужские головы натурщиков, копии с античных статуй и итальянских мастеров, натурные этюды. Здесь ни в коей мере не упрощенный синтез, когда воедино склеиваются осколки разных образов. Скорее попытка художественно переработать и «вытащить» из многоликого сплава голов, жестов, улыбок, движений — задуманный характер.

Он ничего не делал, только рисовал

Работал Иванов с «дотошностью немецкого профессора». Для картины написано около четырехсот этюдов, портретных набросков, законченных пейзажей. Порой за один или два года удавалось найти лишь одного человека, который мог быть пригоден для одного или другого образа. Именно Иванов открыл для русского искусства эпоху пленэра. В его этюдах к большой картине деревья, камни, земля, вода обнаруживаются в своей вещественной первозданной сущности, словно сама природа открывается в первые дни творения и все в ней преображено светом, тенью, воздухом!

После живописи импрессионистов для нас это видится как должное, но в русском искусстве того времени Иванов был первопроходцем. К сожалению, в отличие от этюдов, в самой картине вся тончайшая световая игра, вся открытая художником пластика во многом засушены, все подчинено фигурной композиции, которая решалась в академическом строе. Но в целом это был гигантский труд.

По сути, работа Иванова была его жизнью. Можно сказать, он ничего не делал, только рисовал. Всеми силами старался не возвращаться в Петербург — хорошо понимал, что в России, скорее всего, придется «служить» в ненавистной ему за косность и узость преподаваемых предметов Академии и повторить судьбу своего отца, профессора живописи, который всю жизнь оставался в жестких рамках академической системы и писал иконы для храмов без души, по заказу. Иванов не мог смириться с «выхолащиванием искусства».

При этом в Риме у него никакого житейского довольства, добровольное отшельничество, в письмах — постоянный лейтмотив безденежья. По сути — превращение жизни в житие, всепоглощающее служение. Очевидная параллель с монашеским служением, только своего рода культом становится искусство — можно назвать это «общечеловеческой болезнью» того времени.

В духе романтизма Иванов воспринимает творчество как высокое божественное предначертание, служение Богу и людям, оттого работе отдаются все силы души.

При таком понимании живая жизнь Церкви часто уходит на второй план. Опасность, двойственность этой подмены хорошо ощущал Гоголь, живший некоторое время в Риме и, ставший для Иванова своего рода духовным авторитетом.

Иными словами, художник должен внутренне прожить то событие духа, которое он пытался явить на холсте. Гоголь хотел того таинственного единения, «срастания» между человеком и Богом, которое насыщает и поступки, и творчество личности.

Из такого единения рождается «Троица» Рублева, о которой Павел Флоренский сказал: «Если есть „Троица“ Рублева, значит, есть Бог», рождается музыка Баха, которую музыковед Болеслав Яворский назвал «звучащим Евангелием».

Многие советы Гоголя Иванов не воспринял. По воспоминаниям современников, он редко ходил в церковь, появлялся там только в торжественных случаях, вместе с другими художниками. Он не был крепок в вере, при этом с большой горечью говорил о формализме своего религиозного воспитания по «символам», а не по «душе».

Отсюда колебания, сомнения, растерянность перед «важнейшими и главнейшими» вызовами своего времени. «У Иванова искушения и сомнения жили рядом со всеми верованиями его, — писал литературный критик Петр Анненков. — Но, при всех сомнениях, сколько было в нем добросовестного и честного желания истины!»

Всех спасет математика?

В середине XIX века в настроении русского общества происходит перелом. «Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным, — писал Гоголь в своей „Авторской исповеди“ в конце 1840-х годов. — Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани».

В это время растут революционно-демократические настроения. В этих настроениях виделся выход обостренному чувству социальной вины русской интеллигенции, утерявшей живую связь с собственным народом.

К тому же на настроения русской интеллигенции влияли события, происходившие в это время в Западной Европе. В 1848 году Европу охватили народные выступления, национально-освободительные движения. Иванов, который по-прежнему жил и работал в Риме, пытался как-то защититься от этого «шума истории», сосредоточившись на выстраданной идее своей картины. Но, как всякий большой художник, он не мог не задавать себе вопросов: где выход, в чем разрешение этих больных социальных проблем?

Под влиянием славянофильских убеждений художник верил в особую спасительную миссию России, писал об этом своим неуклюжим, высокопарным стилем: от России «должно ждать законов все человечество, вследствие коих начнется повсеместное Царство Небесное на всей планете земле».

Именно поэтому роль русского художника-пророка виделась ему особо значительной. Однако в душе подспудно назревал кризис.

В это время художник познакомился с русским публицистом, писателем Александром Герценом, приехавшим в Рим: мощный ум Герцена не мог не оказать на Иванова влияния. Революционные идеалы, мысли Герцена о том, что любая религия «связывает мысль, покоряет ее» не сразу проросли в душе художника, но со временем вызвали отклик. Десять лет спустя Иванов с горечью признался Герцену: «События, которыми мы были окружены, навели меня на ряд мыслей, от которых я не мог больше отделаться, годы целые занимали они меня, и, когда они начали становиться яснее, я увидел, что в душе нет больше веры». Утверждение горькое, за ним — растерянность автора перед лицом общественных вызовов своего времени. Однако русские революционные демократы поспешно записали Иванова в свой лагерь. Они прочитывали его картину совершенно с другой перспективы:

«Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником», — так написал о картине Репин, чьи взгляды были созвучны взглядам революционных демократов. Тогда центр тяжести картины вовсе не в явлении Христа. Христос в этом контексте понимается как отвлеченный символ нового мира, а пророк — как защитник народа. Сама картина как бы вырастает из реалий либеральной русской среды середины XIX века. Рождается новый смысловой слой картины, вряд ли созвучный самому Иванову, но надолго укрепившийся в сознании либеральной интеллигенции.

Середина XIX века — время не только революционных волнений, это поиск самоидентификации русской культуры, споры западников и славянофилов, расцвет так называемой послепросвещенческой эпохи. Романтизм с его любовью к отвлеченному мышлению, с культом искусства и художника уходит с исторической арены. На смену приходит скептическое, рациональное поколение.

Белинский писал: «…нам мало наслаждаться искусством, мы хотим знать, без знания для нас нет наслаждения». Эпоха, поддавшись искушению рационализмом, ищет опоры в точном знании. Отсюда религиозное преклонение перед наукой, вера в то, что научные открытия могут объяснить в жизни все. Это явилось огромным вызовом для людей верующих или по корням православным. Сознание человека начинает раздваиваться в попытке примирить Дарвина и Божественное откровение.

Иванов, в духе времени, всегда почтительно и даже с пафосом отзывался о знании и науке. Задача современного человека, считал Иванов, утвердить веру «отраслью ума человеческого»:

«Мы начинаем уже выкупать род человеческий из пороков, посредством математики, прочным путем теперь человек доходит до своего вдохновенного Спасителя».

«Математика» для Иванова — обобщение всякого научного познания.

Этот особый взгляд скептической эпохи позволяет по-своему толковать «Явление»: люди на картине Иванова лишены легковерия, они вслушиваются, вдумываются, сохраняя дистанцию сомнения. Все подвергается испытывающему взгляду разума — в этом почувствованная художником потребность времени.

Не то чтобы Иванов отказался от первоначального замысла своей работы, но менялись направления общественной мысли, новое поколение давало свое прочтение картине. Да и сам художник за двадцать лет работы над картиной поменялся внутренне.

Неудивительно, что в 1855 году в его письме к неизвестному адресату мы находим те самые строки «большая картина более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, живущие в 1855 году, в мышлениях наших — так, что пред последними решениями учености литературной основная мысль моей картины совсем почти теряется». Иными словами, «картина не есть последняя станция, за которую надобно драться».

Сыщите мне выход!

Тем не менее сама тема картины, кажется, не оставляла его. Он во всем искал новых сведений, уточнений к изучаемым евангельским событиям. В 1850-е Иванов ознакомился с книгой Штрауса «Жизнь Иисуса». Штраус в ней пытался логически доказать вымышленность всех евангельских чудес и представить Иисуса Христа не как Бога, а как просто человека. Считается, что эта книга сыграла особую роль в религиозном кризисе Иванова. Кто знает? По меткому выражению историка искусства и общественного деятеля того времени, Владимира Васильевича Стасова, Иванов «всех слушал и никого не слушался». Думается, что вкупе все сыграло здесь свою роль: книга Штрауса, революционные события в Европе, само время, стремившееся «алгеброй гармонию поверить» — все неразвязанные узлы и утопии XIX века.

Позднее двадцатый век даст свои выстраданные ответы мятущемуся девятнадцатому столетию. Новомученики во времена советской власти будут доказывать истинность веры не ценой рационалистических построений — ценой жизни. Дадут свой ответ и философы — уже в двадцатом веке Иван Ильин выскажется в отношении знания и веры: «В области веры имеется своя особая достоверность и свои полноценные основания, не замечать их или отвертываться от них можно только по недостатку духовного опыта». Да и в отношении социальных революций двадцатый век, переживший кошмар фашизма и коммунистической тирании, куда трезвее будет взирать на революционные брожения девятнадцатого.

В период религиозного кризиса Иванов не открыл для себя никакой новой свободы, напротив, его не покидает ощущение пустоты и растерянности. Гоголь, обладавший для Иванова огромным духовным авторитетом, к тому времени умер, Достоевский еще не имел того определяющего значения в культуре, которое он приобретет позже. В состоянии духовного вакуума Иванов встречается с либерально настроенной русской эмиграцией.

В разговорах с Герценом в 1857 году он надеется разрешить мучивший его вопрос, какое же «новое воззрение» займет покинутое место, что будет ныне вдохновлять искусство: «Мир души расстроился, сыщите мне выход, укажите идеалы. Писать без веры религиозные картины — это безнравственно. Это грешно».

Последние годы в Риме Иванов действительно почти не работал над «Явлением». Тем не менее он был поглощен новым делом — созданием огромного цикла, который вошел в историю искусствоведения под названием «Библейские эскизы». Это кажется абсолютно непоследовательным, противоречивым — с одной стороны, разочарование в вере, с другой — «Библейские эскизы». Но этот замысел занимал художника до самой смерти, он не собирался расставаться с ним.

Иванов задумал построить и расписать что-то вроде храма мудрости, в котором библейская и евангельская история будет представлена в едином связном повествовании с античной и восточной мифологией и сагой. Это цикл изображений будет иллюстрировать всю историю отношений человека и Бога. Идея храма не связана с определенной конфессиональной традицией. Из задуманного цикла художник успел проработать только иллюстрации к Ветхому и Новому завету — сотни карандашных, акварельных эскизов. Это и есть «Библейские эскизы», и это лучшее, что создал Иванов. В этих работах открывается библейская история. В них живые отношения человека и Бога, где чудесное, вопреки всем идеям Штрауса, вплетено в ткань реального. Как верно отметила искусствовед Н. Дмитриева, «Иванов действительно дышит воздухом древнего эпоса, действительно переносится в мир Библии».

Вечная тоска по Вечному

Мы привыкли в конце ожидать итога, разрешения. Есть соблазн вписать сюжет жизни Иванова в сюжет «блудного сына»: «Библейские эскизы» есть не что иное, как подтверждение — человек справился с духовным опустошением, вера в душе жива. Мы же помним слова Иванова: «Писать без веры религиозные картины — это безнравственно. Это грешно». Однако «Библейские эскизы» писались не для христианского храма, задумывалась некая «мировая история религий» вне определенной конфессиональной традиции. Следующим шагом в исканиях Иванова вполне мог стать космизм или толстовство.

Мы не можем знать, почему Господь остановил его на этом этапе пути. В 1858 году Иванов, наконец, вернулся из Италии в Петербург и привез с собой «Явление Мессии». Картина вызвала самые противоречивые толки. Сам художник тяжело переживал холодный прием картины, которой он отдал почти всю жизнь. В том же 1858 году он умирает от холеры. «Библейские эскизы» остались незавершенными. Но в его главной картине, «Явлении Христа народу», осталось глубокое послание Александра Иванова из XIX века. Известный художник Лилия Ратнер очень точно выразила его суть: «Пророческое видение А. Иванова заключено в том, что эпоха хотела и не могла удержать живое чувство единения с Богом».

Как уже упоминалось, на картине ощущается это безмерное пространство, разделяющее людей «здесь» и Христа «там». На пути к Христу остаются борения человека XIX века, который «не мог расстаться со своей мнимой свободой ума и сердца, стать рабом Христовым» — слова архиепископа Иоанна (князя Шаховского) о Льве Николаевиче Толстом, но как точно они характеризуют большую часть мятущейся интеллигенции XIX века.

Пушкинское «Ум ищет божества, а сердце не находит» — тоже из XIX века, века, в котором на роль божества последовательно примеряются то искусство, то наука или революционные идеи, но таинственное живое единение с Богом эта эпоха не удерживает и драматичный опыт прошедшего столетия остается нам, потомкам, для осмысления.

Но Иванов передает другое, самое главное творческое послание, которое уходит за рамки сиюминутных смыслов той эпохи: с одной стороны, в картине есть разорванность между земной и небесной жизнью но, с другой стороны, одновременно есть и глубинная, вечная тоска человека по иному, горнему миру, по тому Христу, идущему вдалеке на фоне тающих в голубой дымке далеких гор.

В этом вечный смысл картины, которая сегодня не случайно занимает всю громадную стену в зале Третьяковской галереи. И каждое новое поколение, заболевшее этой тоской, будет всматриваться в образы картины и искать своей встречи с Христом. Потому как «с отъятием Его из сердца нашего мы сделаемся совершенно ни к чему не способными или, что еще хуже, злодеями на земле сей», — как написал в своем дневнике художник Александр Андреевич Иванов.

Благодарим издательство «Белый город» за предоставленные репродукции