во славу божию что это значит

«Во славу Божию» и немного логопедии

Главной добродетелью Светлана справедливо считала смирение и очень ответственно подходила к его формированию и воспитанию. Чаще всего у других, правда. Себя она видела смирительным орудием, подавляющим всякие страсти и устраняющим недостатки ближних – особенно гнева, гордыни, богословской необразованности и недисциплинированности.

Характер ее был сложноват. Начать хотя бы с того, что никакой Светланой она не была: кто осмеливался так ее назвать, получал (бесплатно) небольшой урок греческого и – еще бесплатнее – упражнение в безгневии, которое длилось чуть подольше.

Фотиния учила всех, круша истуканы духовной безграмотности молотом смирения

Фотиния учила всех, круша истуканы духовной безграмотности молотом смирения и желания добра ближнему. От уроков был освобожден только настоятель, которому она присвоила чин «мой батюшка». Тот радовался возможности прогуливать уроки: зачетов у благочинного и контрольных у митрополита вполне хватало для постоянного взращивания семян наиважнейшей добродетели. Но, однажды столкнувшись с слезным ропотом молодых прихожанок, которых, вместе с малышами, Фотиния считала главным объектом своей миссии, не смог сдержаться и назвал ее «Молотом ведьм». Хотя смущенно и попросил, во-первых, сильно об этом не распространяться, а во-вторых, иметь все-таки снисхождение и носить Фотиньины тяготы: «Ну, некого мне больше за ящик поставить и в трапезную тоже! Она ж почти даром работает!» Молодые прихожанки и их дети по такому случаю даже вытерли слезы и улыбнулись. Но ненадолго, конечно: им предстоял курс правильной лексики и рукоскладывания.

Под тотальный запрет на всей территории смирительного прихода попали мирские гадкие слова и словосочетания: «спасибо», «пожалуйста», «приятного аппетита», «разрешите», «будьте добры» и т.п. Фотиния очень тщательно наблюдала за избавлением от них у своих подопечных и просто-напросто не реагировала на просьбы, пожелания, нейтральные информативные сообщения, высказанные при помощи неправильной, а то и прямо еретической лексики. То есть ни свечу купить, ни чаю выпить: говори правильно, во славу Божию, тогда, Бог (и Фотиния) даст, чего и получишь.

Смирялся приход вовсю. Насколько искренне, неизвестно

Рукоскладывание тоже дело важное. Так просто, без правильного угла, под которым надо сложить ладони, брать благословение у Фотиньиного батюшки нельзя. Градус рукоскладывания определял сам Молот, подводя прихожанок и их детишек к священнику. Тут было все на ее усмотрение: кому-то доставался угол ладоней в 90 градусов, кому-то в 45, а кому и вовсе «ковшичек». Истинное Православие, брат ты мой, хитрая наука! Смирялся приход вовсю. Насколько искренне, неизвестно.

Конец педагогической деятельности Фотинии был положен пятилетним дитятей, которое, несмотря на увещания и даже запрет непрошеного учителя, упрямо желало пойти на исповедь после всенощной. Она использовала, кажется, весь свой запретный арсенал: и грудью вставала на пути исповедного дитяти, которое до семи лет вроде как безгрешно и потому в исповеди не нуждается, и шепотом, способным вернуть в сознание роту обморочных глухонемых, взывала к совести родителей-незнаек, в общем, мешала сильно. Пока взрослые боролись со страстями, безгрешное дитя с невесть откуда взявшейся силой отодвинуло туловище Фотинии с пути к исповеди, где стоял грустный настоятель, и, глядя ей в глаза, улыбаясь, прошепелявило: «Тетя Фотя! Заткнись во славу Божию, а?» Пока Светлана хватала рывками воздух, дитя прошло к священнику, изрядно повеселевшему. О чем они там говорили, не наше дело, но исповедь ребенка, помимо отпущения грехов, сильно способствовала водворению тишины на службах и полному прекращению смирительных порывов не в свой адрес. Да и Света как-то подобрела после этого случая: детям конфеты раздает, бывает. И из Молота ведьм она стала Светой-конфетой. Чему, кажется, очень рада. А мы-то как рады – не пересказать.

Труды во славу Божию

Труд является деятельностью, изначально благословленной Богом. Первочеловеку Адаму сразу после его создания было заповедано Богом возделывать и хранить райский сад ( Быт. 2, 15 ).

После грехопадения Адаму, а в лице его и всему грядущему человечеству, было сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» ( Быт. 3, 19 ). То есть для того, чтобы жить, питаться, необходимо много и усиленно трудиться. Поэтому апостол Павел и говорит: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» ( 2 Фес. 3, 10 ).

Как мы видим, труд является необходимой составляющей нормальной деятельности человека. Одному великому святому, преподобному Макарию, когда он долго молился и просил Бога показать ему правильный, спасительный для души образ жизни, было следующее видение. Он увидел ангела, который в течение одного часа молился, в течение другого часа читал Священное Писание, а третий час проводил в труде. «Поступай так, и спасешься», — сказал святому Бог.

Однако еще сам факт наличия у человека труда не есть то, что вменяется в заслугу человеку. Духовным достижением является лишь тот труд, который имеет определенные благие цели и совершается со смирением и сохранением всех христианских добродетелей. Как говорил один пастырь: «Господь смотрит на наше внутреннее, и — как бы ни скромна была наша деятельность — тщательное исполнение наших обязанностей есть очень важное и надежное средство нашего спасения. Господь взвешивает сердца, а не дела. Он не смотрит — что мы делаем, но — как и почему мы это делаем и с какой любовью, смирением и тщательностью выполняем свое служение и свои обязанности». Все, что мы в жизни ни делаем, мы должны стремиться делать так хорошо, как будто это сделано для самого Бога, в Его славу, по Его слову. Здесь недопустима никакая небрежность, неряшливость, расслабленность. Очень важно, чтобы мотивами нашего труда были не алчность, не жажда обогащения, славы и почета, а совершенно иные благие цели. Это может быть труд как естественная необходимость для существования, достойная жизнь семьи, детей, благотворение ближним. Нужно всегда помнить слова святых, что блаженнее давать, нежели брать.

Таким образом, природа трудовой деятельности является двойственной. С одной стороны, труд, заповеданный человеку до грехопадения (взращивание райского сада) – это сотворчество, соработничество Творцу в любви и заботе об окружающем мире. С другой стороны, труд, направленный на обустройство материальной земной жизни, является прямым следствием греха. При этом следует помнить замечательные слова святителя Иоанна Златоуста, относящиеся ко второму аспекту понятия труда: «Бог наложил на человека труд не для наказания и мучения, но для вразумления и научения его».

Высказывания Святых Отцов

Труд и деятельность всем необходимы: жизнь без деятельности и не есть жизнь, а что-то уродливое, какой-то призрак жизни. И душевные и телесные силы человека совершенствуются, умножаются и укрепляются упражнением их.

Истинный труд не может быть без смирения… Делая вещь, надо стараться, чтобы она выходила чистой и красивой, ибо и Господь радуется о всякой чистоте.

Преподобный Варсонофий Великий

Сколько бы ты ни трудился, сколько бы ни старался — не считай доброго дела своим, потому что, если бы ты не получил помощи свыше, все труды твои были бы напрасны.

Труды на благо Отечества

Отечество, Родина — это не только то место, где ты родился и живешь, это и история твоей страны, ее культура, язык, самобытность, православная вера. Человек подобен веточке, давшей новый росток на теле дерева, называемого Родина. И как веточка не может жить вне дерева, так и человек не может полноценно жить и приносить духовные плоды и настоящую пользу обществу, если отречется от своего Отечества, от заветов своих боголюбивых предков.

Труды на благо Отечества — это честная и хорошая работа в любой сфере человеческой деятельности, когда человек трудится не только ради денег, но и ради того, чтобы его труд приносил пользу другим людям. Однако есть таки способы заработка, которые совершенно неприемлемы для православного христианина. Это, например, продажа наркотиков, нажива за счет распространения алкоголя, табака и других вредящих здоровью веществ и предметов. Позорно также работать в той сфере индустрии развлечений, которая развращает человека, усиливает его страсти. Это всякого рода казино, игорные дома, притоны, организация собачьих, петушиных и других боев. Это продажа порнографических и сатанинских фильмов и литературы подобного рода. Это все то, что духовно и материально не созидает человека, а разрушает его. Кто верит в Бога, любит Родину и своего ближнего, подобными делами заниматься не будет. Лучше зарабатывать меньше денег, но трудом, полезным для общества, чем наживаться за счет вреда, наносимого своим ближним.

Труды на пользу ближнего

Всю нашу житейскую работу можно подразделить на два вида:

Как для главы семьи, так и для всякого здорового одинокого человека первый вид труда — по поддержанию своего существования — строго обязателен. От него могут освобождаться лишь жены, занятые детьми и домашним хозяйством. Здесь необходимо заметить, что для матери несовершеннолетних детей отвлечение ее внимания от заботы по их воспитанию крайне нежелательно. Ведь мать-христианка в первую очередь дает ответ Богу за воспитание детей в православной вере и благочестии. Поэтому основное ее время должно принадлежать семье.

При втором виде труда — домашних делах, заботах и хлопотах для семьи, себя и близких — надо быть также усердным и делать все от души, как для Господа ( Кол. 3, 23 ).

Вместе с тем при всех видах труда человеку должна быть свойственна рассудительность. Нельзя целиком предаваться труду, не оставляя времени для молитвы, духовного чтения и посещения церкви. Нужно помнить, что труд сам по себе, без духовной направленности, не может служить спасению человеческой души.

Мы должны помнить, что наше спасение во многом зависит и от наших ближних. Нет больше той любви, если кто полагает жизнь свою за ближних своих, — говорит Господь. «Что отдал, то твое», — учат Святые Отцы. И когда мы помогаем ближним, жертвуя для них своим временем, силами, деньгами, мы уподобляемся Христу, Который и саму Свою жизнь отдал для спасения людей. Надо учиться делам любви, преодолевать свою леность и эгоизм. Бескорыстно служа ближним, мы служим самому Богу.

Но очень важно при этом, чтобы мотивом нашего труда была любовь к Богу и Его заповедям, а не тщеславие, самомнение или корыстное желание потом получить помощь от того, кому помогли.

Неверное отношение к труду

Как уже говорилось ранее, не всякое отношение к труду может быть достойно христианина. Бывает так, что труд служит не во благо, а в погибель души для вечной жизни. Святые Отцы выделяют в этом вопросе следующие аспекты:

1) «Труд по неволе» — возложение на кого-либо чрезмерно тяжких трудовых обязанностей, либо труд, сопряженный с постоянным тягостным чувством неволи, без должного понимания его значения и необходимости.

2) «Труд по страсти» — труд, совершаемый из стремления удовлетворить различные страсти (корыстолюбие, гордыню, выраженную в честолюбии, и т.п.)

3) «Отвращение от труда» — пренебрежение им, склонность к пустому времяпрепровождению (праздности).

Запомни на всю жизнь

Мы всегда должны думать не о своих личных делах и удобствах, а о пользе ближним, которую можем принести.

Святая Царица-мученица Александра Феодоровна Романова

Апостольские наставления

Служите друг другу каждый тем даром, какой получил ( 1 Пет. 4, 10 ).

Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов (Тал. 6, 2).

Источник: Уроки добротолюбия / Мороз А.А. Берсенева Т.А. Учебное пособие для среднего школьного возраста. Спб., 2007 в редакции портала Азбука Воспитания

Слава Божия

Сла́ва Бо́жия – 1) Божественные действия, Сам Бог; 2) величие Божие; 3) отображение Божиего величия в делах и объектах Его Творения и Промысла.

Познание Божественной славы возможно как через созерцание сотворенного Богом мира, так и через действия Божественной благодати. Созерцая мир, человек ощущает бесконечное величие Творца, возводит свой ум к Первопричине мироздания, превосходящей все сущее. Созерцая чудесные Божественные действия, человек познает Бога, соприкасается с самой всеблаженной Божественной жизнью.

В Своих действиях Бог являет Свою славу двояко. Во внешних человеку чудесах Он обнаруживает Свои свойства, желая дать человеку основные представления о Своем нетварном бытии. Но действия Бога не только внешние человеческому сердцу. Бог действует Своей благодатью и в самой человеческой душе, соединяя человека с Собой, обоживая человеческое естество, приобщая его к Своей вечной жизни. Такое Божественное действие становится славой самого человека, которого прославляет Бог, выделяя его сокровенным соединением с Собой по образу Богочеловека Иисуса Христа среди остальных людей.

Внутреннее созерцание славы Божией ведет человека к уподоблению своему Творцу, к обретению Царства Божьего в душе, к духовному преображению, ибо «взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» ( 2Кор. 3:18 ).

Всесвятая Слава Божия противоположна мирской человеческой славе, основанной не на следовании Божественным заповедям, а на следовании своим греховным страстям. Поэтому необходимое условие стяжания благодатной славы Божией заключается в решительном отвержении славы преходящего мира. Совершенное пренебрежение к человеческой славе явил Богочеловек Иисус Христос, претерпев крест и пренебрегши посрамление ( Евр. 12:2 ). Своим учением и примером Он заповедовал людям не искать славу друг от друга, а искать славу от Единого Бога ( Ин. 5:44 ).

Миссия Церкви, миссия каждого христианина заключается в том, чтобы принять, умножить славу Божию и стать её причастником; прославлять Бога на четырёх уровнях бытия:

В чем может состоять сходство и в чём различие выражений «видеть славу Божию» и «видеть Бога»?

Созерцание Божией славы возможно как через естественное откровение Божественное, так и через сверхъестественное.

Через исследование мира люди обнаруживают свойственные ему совершенства: гармонию, благоустройство, красоту, стройность физических и нравственных законов.

Правильно осмысливая усматриваемые в мире совершенства, человек восходит к познанию совершенств Того, Кто создал и обустроил наш мир, познаёт Бога, восхищается величием Его славных дел.

Этот процесс осуществляется в рамках естественного откровения (см. подробнее: Что такое естественное откровение Божие и естественное богопознание?). Его можно назвать созерцанием или видением славы Божией ( Пс.18:2 ).

Однако подобное видение славы не означает видения Самого Бога, как это бывает в случаях богоявлений. Хорошей пояснительной иллюстрацией к сказанному может служить аналогия с внимательным зрителем, созерцающим полотно прекрасного живописца и через это восхищающимся самим живописцем, однако не имеющим возможности встретиться с ним лично и воочию зреть его самого.

Личная встреча человека и Бога происходит посредством сверхъестественного Откровения (см. подробнее: Сверхъестественное откровение Божие). В рамках такого рода откровений видение Божией славы может и действительно означать видение Его Самого.

В зависимости от условий и целей Вышнего Промысла Бог может явиться человеку или в символическом образе или в сиянии неописуемого сверхъобразного сверхъестественного света.

Так, пророк Исаия стал очевидцем явления Бога, открывшегося под видом облаченного в ризы Небесного Царя. Несмотря на то, что Бог по Своей сущности не имеет ни телесного вида, ни вещественных риз, Исаия отметил, что видел именно Бога ( Ис.6:1-5 ). Другой пророк, Иезекииль, созерцая Божественную славу, видел Господа под видом восседающего на престоле Огненного Мужа, носимого херувимами ( Иез.1:27 ).

Сверхъобразное видение нетварного Божественного света понимается как более высокая форма сверхъественного Откровения. Примером такого созерцания может служить свет, которым просиял Спаситель во время Преображения ( Мф.17:2 ). Этот же свет видят монахи исихасты, пребывая на высших ступенях молитвенного делания.

Созерцая Божественный свет, человек созерцает не результат Божественных действий или энергий, проявленных в творении, как это бывает в случае с естественным откровением, а сами энергии. Это и есть (в строгом значении слова) видеть Бога.

митрополит Московский Филарет (Дроздов):

«Бог имел высочайшую славу – от века… (Он) сияет существенной, непреходящей и неизменяемой славой. Бог Отец (по Писанию) есть Отец славы ( Еф. 1:17 ); Сын Божий есть сияние славы ( Евр. 1:3 ) и Сам имеет у Отца Своего славу прежде мир не бысть; равным образом Дух Божий есть Дух славы ( 1Пет. 4:14 ). В сей собственной внутренней славе живет Божественный Бог превыше всякой славы, так что не требует в ней никаких свидетелей… Но так как по бесконечной Благости и любви Своей Он желает иметь благодатных причастников славы Своей, то проявляет Свои бесконечные совершенства, и они открываются в Его творениях. Его слава является Небесным Силам, отражается в человеке, облекается в благолепие видимого мира. Она даруется от Него, приемлется причастниками, возвращается к Нему, и в этом, так сказать, круговращении славы Божией состоит блаженная жизнь и благобытие твари».

святой праведный Иоанн Кронштадтский:

«Не должно ни у кого и спрашивать, нужно ли распространять славу Божию пишущею рукою, или словесно, или добрыми делами. Это мы обязаны делать по мере сил своих и возможности. Таланты надо употреблять в дело. Коли будешь задумываться об этом простом деле, то диавол, пожалуй, внушит тебе нелепость, что тебе надо иметь только внутреннее делание” (из книги “Моя жизнь во Христе”)».

Что значит «во славу Божию»?

Непридуманная история про «конвертики»

Признаюсь, я опешил: мне поведали историю, от которой волосы встают дыбом. Она настолько же ужасная, насколько и простая, хоть и есть в ней место грустному юмору.

Накануне визита епископа на приход сюда пришёл ответственный за его организацию молодой протоиерей. Прошёл прямо в алтарь, чтобы с глазу на глаз поговорить с настоятелем о тонкостях пребывания епископа на обрадованном приходе.

Совсем тет-а-тет не получилось: после литургии здесь остались алтарники, но, судя по уверенному поведению известного только по публикациям о назначениях на решительно и бесповоротно обновленном епархиальном сайте протоиерея, присутствие этой мелочи его ничуть не смущало. Зато смутился настоятель. Особенно, когда увидел, как пришедший уселся в кресло и положил ногу на ногу. «Интересная какая у нас комната для переговоров получается!» – сказал, придя в себя, настоятель незваному гостю и предложил перейти из алтаря хотя бы в трапезную. Тот ничуть не смутился: «Ничего, я быстро. Значит так, отец, послезавтра у вас служит владыка – будьте любезны, приготовьте конверты в благодарность: самому, хору, сослужащим гостям, дьяконам. В-общем, сами знаете. Плюс обед, то-сё, итого немного: тысяч сорок. Отца нашего почтить надо».

Не столько названная сумма возмутила священника, – гнев его пробудило упоминание о каких-то конвертах. Вспомнились лихие годы, когда у него было своё дело, как пытались выжить, и время от времени должны были «решать вопросы» с мафией, «крышей» и милицией (не с Глебом Жегловым, конечно). Они вели себя точно так же: спокойно, открыто, внаглую – «это нужно вам и для вашей же безопасности». «Мы работаем вместе». Иногда удавалось отбиться, иногда нет. Но дело отцу настоятелю пришлось прекратить в конце концов.

И вот теперь этот сидящий в алтаре «конверточный протоиерей», требующий «всего-навсего сороковник», ой как освежил в памяти настоятеля то мерзкое прошлое. Не бывало такого, чтобы взятки собирали. А тут так вот просто: «Отца надо почтить. Сороковником».

«”Сами знаете”? Нет, не знаю. Так у нас не принято, – резко заявил настоятель. – Вы кем выставляете епископа? У нас семья большая, многодетная, и если я приду домой и буду требовать от детей денег, меня, скажем мягко, не поймут ни супруга, ни дети. Меня взашей выставят. Или в психушку отправят. И правильно сделают. Это я должен деньги семье давать, а не она меня ублажать, вам не кажется? То же и церковной общины касается. И кроме того, приход у нас в долгах за электричество и ремонт – денег просто нет. Кстати, не хотите помочь рассчитаться?».

Пришелец нервно поинтересовался: «А как же ваши спонсоры? Вы с ними работаете? Разве они вам не помогают?» Ответ священника ему точно не понравился: «Простите, но «спонсоров» у храма нет – у нас есть благотворители. И мы с ними не «работаем», а вместе служим Богу. Да, люди помогают храму, благодаря их помощи мы и живем. В нелёгких, кстати, условиях».

Реакция раскинувшегося в кресле молодого собеседника заставила, по словам настоятеля, вспомнить тот самый евангельский кнут, пожалеть о его отсутствии. «Вот! Так вы этим своим спонсорам и скажите, что нужны деньги на оплату счетов и ремонт, и направьте эти деньги в конверт – в чем проблема-то?»

«Проблема, знаете, в том, что ложь – дело недостойное. Приход аккуратно платит епархиальные взносы, мы прекрасно понимаем, что есть другие храмы и общины, которым нужна наша общая помощь. Но лгать благотворителям, мол, требуется заплатить за «коммуналку», а самим положить деньги в непонятный конвертик – простите, это весьма странное явление. Мы привыкли верить друг другу, а епископа уважать. С радостью увидим владыку, по мере сил устроим трапезу, черной икры, правда, обещать не можем. Но такое поведение, какое вы предлагаете, вряд ли будет способствовать любви и уважению, вам не кажется?»

Тут сидящий в алтаре перешёл на полудоверительное «ты»: «Забываешься, отец. Так и места лишиться можно. Мы тебя на заметочку берем». Думал, напугает. Ага, не в наших краях. Пуганные. Получил спокойный ответ: «Да пожалуйста». Это смутило его, видимо, настолько, что он беспокойно заоглядывался. И даже встал. Понял, угрозы не помогут. Не тот случай.

И вот тут он произнёс фразу, достойную, на мой взгляд, быть занесённой в летопись возрождения духовной жизни на Руси. Она, эта летопись, не всегда радостная. То ли оправдываясь, то ли защищая свое незваное присутствие, он сказал: «Что ж, иногда и мы у себя на юге «во славу Божию» служили». И ушёл.

Священника после визита епископа на приход сняли с настоятельства. Но он ничуть не расстроился. И «во славу Божию» произносит без кавычек. Так что святой Русь назвать всё-таки можно. Прихожане его очень любят.

Азбука Церкви: всегда ли «исповедайтеся» значит «кайтесь»?

Сложные моменты Богослужения

«Слава Тебе, показавшему нам свет!» – эти слова из Великого славословия в древнем Богослужении звучали в тот момент, когда показывался край солнца. В основе утрени – второй части Всенощной – лежит служба, молитвенно сопровождающая наступление дня. Только день здесь означает не просто часть суток, а свет – не просто утреннюю зарю.

Что спасет окруженного со всех сторон

|

Наступление дня здесь связано с темой Спасения. Утреня по содержанию наиболее насыщенная часть Всенощной. Тут и Полиелей с чтением Евангелия, и канон, в 8 песнях которого Уставом предусмотрено в общей сложности 120 тропарей.

После шестопсалмия и великой ектеньи исполняется короткое радостное песнопение о явлении Иисуса Христа в мир. По сути дела, это – великий, т. е. большой, прокимен. Диакон возглашает избранные стихи хвалебного 117-го псалма; хор отвечает ему повторением главного стиха:

Бог Господь, и явися нам (Пс. 117, 27). Благословен Грядый во Имя Господне! (26). То есть: «Бог – Господь, и Он явил Себя нам [как Таковой]. Благословен Приходящий во Имя Господа!»

Это восклицание памятно по событию Входа Господня в Иерусалим. Так люди приветствовали Того, Кто, согласно их многовековым чаяниям, станет их Царем. Никто из них и не догадывался, что всемирное Царство Христово начнется только после Голгофской победы. Только после Распятия и Воскресения Бог, ставший Человеком, «явил Себя нам» как Господин всего мироздания…

– Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко ввек милость Его (Пс. 117, 1), – громко произносит диакон первый стих псалма.

Славянское слово исповедоваться связано здесь не с грехами, а, наоборот, с благостью Божией, о которой и надобно во всеуслышание объявить перед Самим Господом. По-русски это передается так: «Славьте Господа, ибо Он Благ, ибо вовек милость Его».

Но победа, приходящая от Господа, напоминает о недавней угрозе, исходившей от врагов: Обышедше обыдоша мя, и Именем Господним противляхся им (Пс. 117, 11).

Выражение обышедше обыдоша, т. е. «окружив окружили», в современном языке звучит нелитературно и называется тавтологией. Но в древних восточных языках такой речевой прием усиливает значение слова: «[Враги] окружили меня со всех сторон, но я сопротивлялся им Именем Господа».

Последний стих: Камень, Его же небрегоша зиждущии, Сей бысть во главу угла: от Господа бысть Сей, и есть дивен во очесех наших (Пс. 117, 22-23) – был включен в этот прокимен неспроста. Эти слова Иисус Христос произнес о Себе Сам (см. Лк. 20, 17), придав этой метафоре смысл пророческой притчи: Камень – Христос, Которого отвергли строители ветхозаветной Церкви (иудейские книжники и фарисеи), стал во главе угла (т. е. стал нижним камнем угла двух каменных стен) – лег в основание здания новозаветной Церкви.

Истощенные богачи как социальный идеал

В основе канона утрени лежат так называемые Библейские песни – в Библии эти отрывки изначально выделялись своим гимническим, т. е. располагающим к пению, характером. В современном богослужении, как правило, исполняется только песнь Пресвятой Богородицы (см. Лк. 1, 46-55), что вылилась из Ее сердца в ответ на приветствие св. прав. Елизаветы, матери Крестителя Господня Иоанна (см. Лк. 1, 42-45). Эта песнь – одно из немногих, но тем более драгоценных свидетельств о внутреннем мире Той, Которая согласилась стать Матерью Спасителя. В какие же образы Она облекла Свои чувства перед совершающимся в Ней Самой таинством?

Первые слова песни: Величит (т. е. «возвеличивает, прославляет») душа Моя Господа, и возрадовася (т. е. «возрадовался») дух Мой о Бозе Спасе Моем – дополняются перечнем причин, побуждающих Богоматерь к этому славословию. Сперва Матерь Божия говорит о Своих личных переживаниях, уже здесь являя образец смирения и благоговейного страха пред Богом:

Яко призре («Ибо [Бог] призрел, обратил внимание») на смирение рабы Своея…

Яко сотвори Мне величие Сильный («Ибо Сильный возвеличил Меня»), и свято Имя Его; и милость Его – в роды родов боящимся Его.

Затем Богоматерь, помня о Своем происхождении из рода царя Давида и понимая, что Она носит во чреве обещанного Помазанника (по-еврейски – «Мессию», по-гречески – «Христа»), указывает на никчемность человеческих расчетов, казалось бы, упразднивших власть Давидовой династии, рядом с силой Божиего промысла:

Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их. Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя; алчущия исполни благ, и богатящияся отпусти тщи. То есть: «[Бог] проявил власть Своей руки: рассеял гордившихся в своих мыслях; низложил властителей с [занимаемых ими] престолов и возвеличил смиренных; голодным дал всяческого добра, а богатых оставил ни с чем» (славянское тщи означает «тощие, истощенные, пустые»).

Идеальный социальный порядок, в котором власть не связана с честолюбием и богатством, но имеет своим источником Бога, изображен здесь как свершившийся факт и является тем самым «программой действий» для всякого христианского сообщества.

Наконец, Матерь Божия определяет вселенский характер происходящего, говоря об особом месте Израильского народа в деле спасения:

Восприят Израиля отрока Своего, помянути милости – якоже глагола ко отцем нашим – Аврааму и семени его даже до века. «[Бог] заступился за слугу своего, Израиля, вспомнив о милостивном [обетовании] Аврааму и всему его потомству, как было сказано нашим предкам».

На чем играют во славу Божию

|

В последней части праздничной утрени поется группа из трех последних, хвалебных псалмов Псалтири (148–150). Они так и называются – хвалитные. Многие стихи этих псалмов прямо начинаются со слова Хвалите Бога (по-еврейски – «Аллилуия») или Хвалите Его, а дальше указывается, кто или что должны хвалить Его: тут солнце и луна, змиеве и вся бездны, огнь и град, горы и вси холми, царие и людие и многое другое, входящее в понятие дела Его, т. е. «все творения», как одушевленные, так и неодушевленные. Но чаще всего слышны последние стихи. В двух из них указано, за что надо хвалить Бога:

Хвалите Бога во святых Его («за Его святость»), хвалите Его во утвержении силы Его («за крепость Его силы»).

Хвалите Его на силах Его («за разные проявления Его владычества»), хвалите Его по множеству величествия Его («соответственно многому величию Его»).

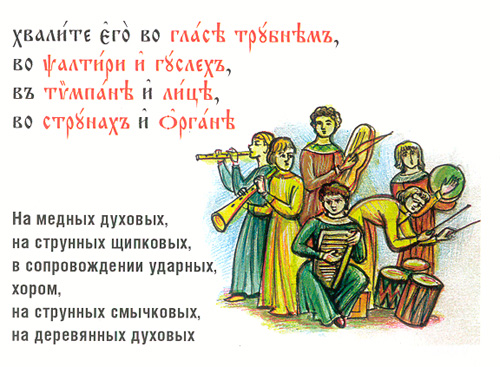

В трех других перечисляются музыкальные инструменты, использовавшиеся в ветхозаветном Богослужении (предлог в означает способ исполнения): во гласе трубнем (на духовых), хвалите Его во псалтири и гуслех (на струнных щипковых), в тимпане (в сопровождении ударных) и лице (хором), во струнах (на струнных смычковых) и органе (на клавишно-духовых). Кимвалы доброгласные и кимвалы восклицания – это один и тот же инструмент, медные тарелки: два эпитета лишь дополняют друг друга, характеризуя громкость.

Обращением ко всему живому: Всякое дыхание («все дышащее») да хвалит Господа! не только завершаются эти три псалма, но и задается хвалебный настрой последнему гимну утрени – Великому славословию. С этим же чувством заканчивается и все Всенощное бдение, готовя нас к Божественной литургии, в полной мере являющей пришествие Царства Христова.