вена джиакомини что это такое простыми словами

Флебология (лечение варикозного расширения вен)

Строение венозной системы конечностей

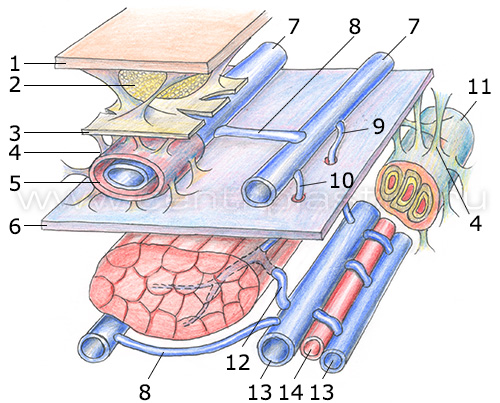

Вены нижних конечностей традиционно подразделяются на глубокие, находящиеся в массиве мышц под мышечной фасцией, и поверхностные, располагающиеся над этой фасцией. Поверхностные вены локализуются внутрикожно и подкожно.

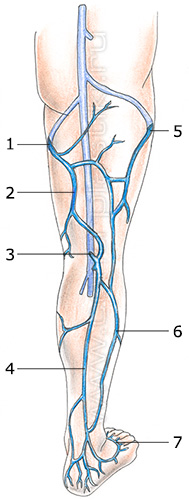

Поверхностные вены нижних конечностей имеют два основных ствола: большую и малую подкожные вены.

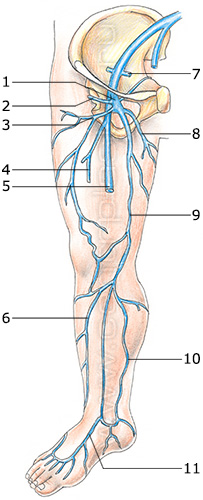

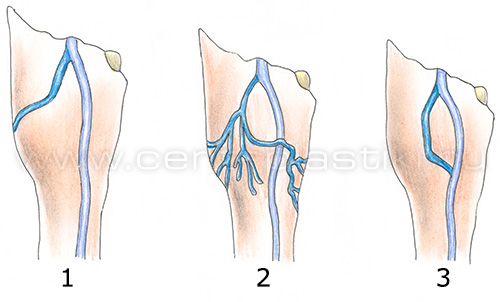

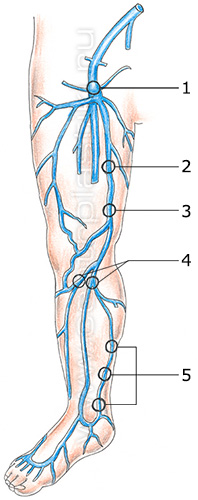

Большая подкожная вена (БПВ) начинается на внутренней стороне тыла стопы, где называется медиальной краевой веной, поднимается кпереди от медиальной лодыжки на голень, располагаясь на ее передне-внутренней поверхности, и далее по бедру до паховой связки. Строение БПВ на бедре и голени очень вариабельно, как и строение всей венозной системы организма. Типы строение ствола БПВ на бедре и голени представлены на рисунках.

Варианты расположения передней добавочной подкожной вены

Место впадения большой подкожной вены в глубокую бедренную вену называется сафено-феморальным соустьем. Оно определяется чуть ниже паховой связки и кнутри от пульсации бедренной артерии.

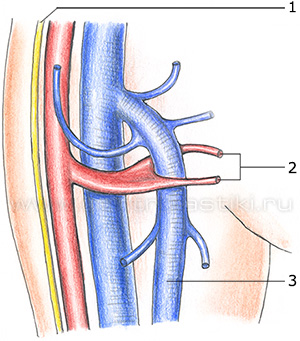

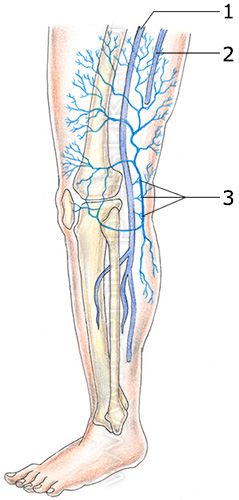

Малая подкожная вена (МПВ) начинается на наружной стороне тыла стопы, где называется латеральной краевой веной; поднимается кзади от латеральной лодыжки на голень; достигает подколенной ямки, располагаясь между головками икроножной мышцы. МПВ до средней трети голени идет поверхностно, выше – уходит под фасцию, где в области подколенной ямки впадает в подколенную вену, формируя сафено-поплитеальное соустье. Варикозной трансформации подвергается в основном та часть МПВ, которая располагается поверхностно.

Расположение сафено-поплитеального соустья крайне вариабельно, в некоторых случаях оно отсутствует, т.е. МПВ не впадает в подколенную вену.

В ряде случаев МПВ сообщается с БПВ через косую надфасциальную вену (v. Giacomini).

Эти вены играют важную роль в развитии телеангиэктазий нижних конечностей, также они могут подвергаться варикозной трансформации при отсутствии значимых изменений в БПВ и МПВ.

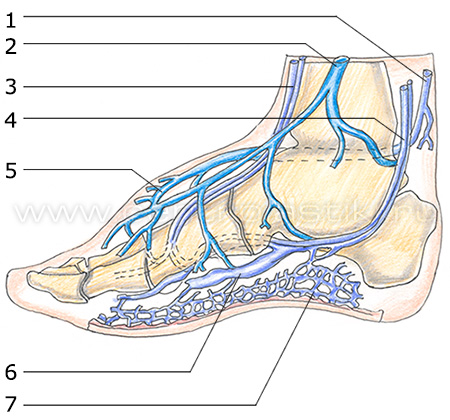

Как известно, снабжение кровью нижних конечностей происходит за счет артерий, и каждую из основных артерий сопровождают как минимум две одноименные вены, которые и являются глубокими венами нижних конечностей и начинаются подошвенными пальцевыми венами, которые переходят в подошвенные плюсневые вены, далее впадающие в глубокую подошвенную дугу.

Из нее по латеральной и медиальной подошвенным венам кровь поступает в задние большеберцовые вены. Глубокие вены тыла стопы начинаются тыльными плюсневыми венами стопы, впадающими в тыльную венозную дугу стопы, откуда кровь поступает в передние большеберцовые вены. На уровне верхней трети голени передние и задние большеберцовые вены, сливаясь, образуют подколенную вену, которая располагается латеральнее и несколько сзади от одноименной артерии.

В области подколенной ямки в подколенную вену впадают малая подкожная вена, вены коленного сустава. Далее подколенная вена поднимается на бедро в бедренно-подколенный канал, называясь уже бедренной веной. В бедренную вену впадают вены, окружающие бедренную кость, а также мышечные ветви. Ветви бедренной вены широко анастомозируют между собой, с поверхностными, тазовыми, запирательными венами. Выше паховой связки этот сосуд принимает эпигастральную вену, глубокую вену, окружающую подвзошную кость, и переходит в наружную подвздошную вену, которая у крестцово-подвздошного сочленения сливается с внутренней подвздошной веной. Этот участок вены содержит клапаны, в редких случаях складки и даже перегородки, что обуславливает частую локализацию тромбоза в этой области.

Вены в пределах только поверхностной или только глубокой сети соединены между собой коммуникантными венами. Поверхностная и глубокая системы соединены проникающими через фасцию перфорантными венами.

Перфорантные вены подразделяют на прямые и непрямые. Прямые перфоранты непосредственно соединяют глубокую и поверхностную вены. Типичным примером прямого перфоранта является сафено-поплитеальное соустье. Прямых перфорантов немного, они крупные и расположены в основном в дистальных отделах конечности (перфоранты Коккета по медиальной поверхности голени).

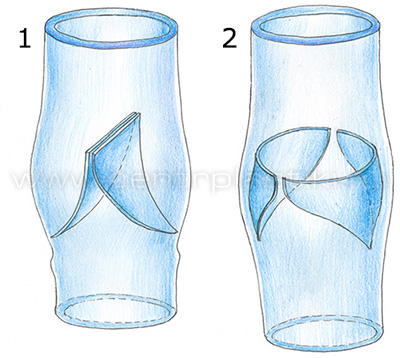

Важнейшей особенностью венозных сосудов является наличие в них клапанов, обеспечивающих однонаправленный центростремительный (от периферии к центру) ток крови. Они имеются в венах как верхних, так и нижних конечностей. В последнем случае роль клапанов особенно важна, так как они позволяют крови преодолевать силу гравитации.

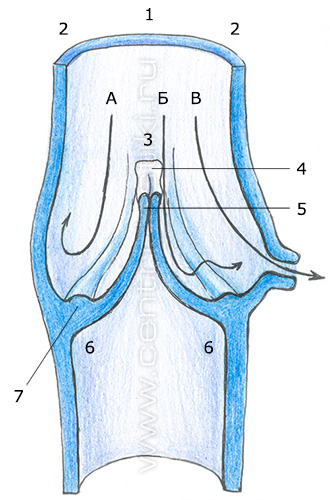

Створки венозных клапанов состоят из соединительнотканной основы, каркасом которой является утолщение внутренней эластической мембраны. Створка клапана имеет две поверхности (со стороны синуса и со стороны просвета вены), покрытые эндотелием. У основания створок гладкомышечные волокна, ориентированные вдоль оси сосуда, меняют свое направление на поперечное и формируют циркулярный сфинктер. Часть гладкомышечных волокон несколькими веерообразными пучками распространяется на створки клапана, формируя их строму.

Венозный клапан является достаточно прочной структурой, выдерживающей давление до 300 мм рт. ст. Несмотря на это, в синусы клапанов вен крупного калибра впадают тонкие бесклапанные притоки, выполняющие демпферную функцию (через них сбрасывается часть крови, что приводит к снижению давления над створками клапана).

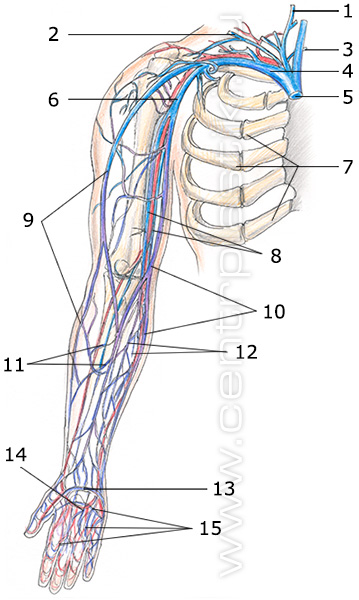

Венозная система верхних конечностей представлена системами поверхностных и глубоких вен.

Поверхностные вены располагаются подкожно и представлены двумя основными стволами – плечеголовной веной (vena cefalica) и основной веной (vena basilica).

Глубокая венозная система образована парными венами, сопровождающими одноименные артерии – лучевую, локтевую, плечевую. Подмышечная вена – непарная.

Довольно часто поверхностная венозная система имеет рассыпной тип строения, и выделить основные стволы не удается. Плечеголовная вена берет начало у наружной поверхности кисти, продолжается по наружной поверхности предплечья и плеча и в верхней трети плеча впадает в подмышечную вену.

Основная вена идет по внутренней поверхности предплечья от кисти до подмышечной ямки. Особенностью этой вены является то, что на границе нижней и средней трети плеча она ныряет под фасцию из подкожного положения и становится недоступной для пункций в этой локализации. Основная вена впадает в плечевую вену.

V. intermedia cubiti, промежуточная вена локтя, представляет собой косо расположенный анастомоз, соединяющий в области локтя между собою v. basilica и v. cephalica. V. intermedia cubiti имеет большое практическое значение, так как служит местом для внутривенных вливаний лекарственных веществ, переливания крови и взятия ее для лабораторных исследований.

По аналогии с венами нижних конечностей, поверхностные вены соединены между собой широкой сетью коммуникантных вен небольшого диаметра. Также в поверхностных и глубоких венах рук имеются клапаны, однако их количество значительно меньше, и физиологическая нагрузка на клапанный аппарат значительно ниже, по сравнению с нижними конечностями.

Как правило, вены рук не подвержены варикозному расширению, за исключением посттравматических изменений, наличия артериовенозных свищей, в том числе при формировании артерио-венозной фистулы для проведения гемодиализа у больных с хронической почечной недостаточностью.

1.2. Анатомия вен нижних конечностей

Если в поверхностной венозной системе, преимущественно на голени, доминирует промежуточный тип строения вен, то для глубоких вен наиболее распространена магистральная форма, являющаяся результатом крайней степени редукции первичной венозной сети. При данной форме глубокие вены представлены двумя равноценными стволами с малым числом анастомозов между ними. При рассыпной форме вены голени многоствольные, с большим числом анастомозов. Промежуточная форма занимает среднее положение. Все три типа строения поверхностной венозной системы нижних конечностей (магистральный, рассыпной и промежуточный) изучены достаточно подробно и не вызывают существенных споров. Значительно больше разногласий существует в описании особенностей строения глубоких вен на различных уровнях нижней конечности, особенно их взаимосвязи между собой. Истоками нижней полой вены являются вены стопы, где они образуют две сети — кожную венозную подошвенную сеть и кожную венозную сеть тыла стопы. Общие тыльные пальцевые вены, входящие в состав кожной венозной сети тыла стопы, анастомозируя между собой, образуют кожную тыльную венозную дугу стопы. Концы этой дуги продолжаются в проксимальном направлении в виде двух продольных венозных стволов: латеральной краевой вены (v. marginalis lateralis) и медиальной вены (v. marginalis medialis). Продолжением этих вен на голени являются, соответственно, малая и большая подкожные вены.

Перфорантные вены — одна из самых многочисленных и разнообразных по форме и строению венозных систем. В клинической практике часто называются по фамилиям авторов, причастных к их описанию. Это не только неудобно и тяжело для запоминания, но иногда и исторически не совсем корректно. Поэтому в приведенном международном консенсусе предлагается называть перфорантные вены по их анатомической локализации.

Таким образом, все перфорантные вены нижних конечностей следует разделить на 6 групп, которые разбиты на подгруппы:

УЗИ вен нижних конечностей: анатомия и базовый подход к исследованию

Авторы: Dong-Kyu Lee, Kyung-Sik Ahn, Chang Ho Kang, Sung Bum Cho

Вступление

УЗИ является наиболее полезным и широко используемым методом оценки заболеваний вен нижних конечностей. Врач должен быть знаком с анатомией их нормального расположения. Понимание венозной системы нижних конечностей важно для диагностики и определения патофизиологии их заболеваний.

Система вен нижних конечностей подразделяется на три группы в соответствии с отношением к мышечным фасциям, которые окружают мышцы голени и бедра. Вены, которые лежат под мышечной фасцией и дренируют мышцы нижней конечности, представляют собой глубокие вены, те, которые находятся над мышечной фасцией и дренируют кожную микроциркуляцию, являются поверхностными венами, а те, которые проникают в мышечную фасцию и соединяют поверхностные и глубокие вены являются перфорантными венами (рис. 1). Эти группы тесно связаны друг с другом.

Рисунок 1: Нормальная венография нижних конечностей. Венозная система нижних конечностей подразделяется на три группы: глубокие вены, лежащие под мышечной фасцией (пунктирные линии); поверхностные вены, расположенные над мышечной фасцией; и сквозные вены, которые проникают в мышечную фасцию и соединяют поверхностные и глубокие вены. Обратите внимание на глубокую вену (бедренная вена, стрелки), поверхностную вену (большая подкожная вена, открытые стрелки) и перфорантную вену (перфоратор бедренного канала, наконечники стрел) на бедре).

Общие сведения для обследования вен

В отличие от артерий, вены имеют более слабый мышечный слой с менее эластичными стенками и поэтому плохо визуализируются, когда вена сжимается датчиком (рис. 2А). Сжимаемость вен и пульсация артерий могут быть способом их различения. Кроме того, вены имеют клапаны, которые играют важную роль в предотвращении рефлюкса венозного кровотока (рис. 2В). Нормальный поток направлен от дистального к проксимальному и от поверхностного к глубокому. Обычно сосудистое течение не наблюдается в серых тонах, а венозный просвет представлен как безэховый. Тем не менее, венозный кровоток иногда доступен как эхогенный, который может отражать агрегацию эритроцитов, и его не следует путать с тромбозом. Это явление особенно часто встречается в условиях медленного венозного кровотока. Непрерывное наблюдение без движения датчика или определение сжимаемости просвета может помочь дифференцировать это состояние от истинного тромбоза.

Рисунок 2: Ультразвуковые исследования нормальных вен. A . В отличие от артерий (открытые стрелки), вены (стрелки) имеют более слабый мышечный слой с менее эластичными стенками и поэтому полностью сжимаются при сжатии датчиком. B . Вены содержат клапаны, которые играют важную роль в предотвращении венозного рефлюкса.

Выбор датчика для оценки вен нижних конечностей является компромиссом между разрешением и проникновением луча. Как правило, рекомендуется частота 5 МГц или более, но иногда для просмотра с углублением у пациентов с ожирением, отеками или выраженными мышцами требуется датчик с более низкой частотой.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ УХАЖИВАЕТЕ ЗА УЗ-АППАРАТОМ?

Скачайте руководство по уходу прямо сейчас

Глубокие вены

Подколенная вена образована соединением передней и задней большеберцовой вены в нижней части подколенной ямки. Она поднимается вдоль задней части колена и дистальной части передне-медиальной поверхности бедра. Подколенная вена расположена медиально от артерии, ниже подколенной ямки, поверхностно от артерии и с боковой стороны над коленом.

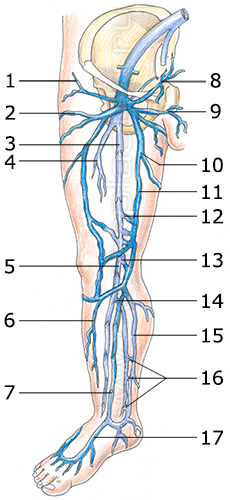

После того, как подколенная вена переходит в перерыв аддуктора, ее называют бедренной веной. Термин поверхностная бедренная вена больше не рекомендуется, потому что эта вена – не поверхностная, а глубокая. В нижней части она лежит сбоку от артерии; в средней части, позади артерии; и в верхней части, медиально к артерии. Глубокая бедренная вена из внутренней части бедра, проходящая вдоль глубокой бедренной артерии, соединяет бедренную вену и образует общую бедренную вену, которая расположена медиально по отношению к общей бедренной артерии. Паховая связка – это ориентир, который отделяет общую бедренную вену от наружной подвздошной вены (рис. 3).

Рисунок 3: Схематическое изображение глубоких вен нижних конечностей. Хотя вены нижних конечностей образуют непрерывную структуру, они называются индивидуально в соответствии с их ближайшим анатомическим ориентиром. Паховая связка (верхняя пунктирная линия) является анатомическим ориентиром между наружными подвздошными и общими бедренными венами, а перехват аддуктора (нижняя пунктирная линия) является анатомическим ориентиром между бедренной и подколенной венами. НПВ – наружная подвздошная вена; ОБВ – общая бедренная вена; БВ – бедренная вена; ГБВ – глубокая бедренная вена; ПВ – подколенная вена; ПБВ – передняя большеберцовая вена; ЗБВ – задняя большеберцовая вена; МБВ – малоберцовые вены.

Обследование пациента удобно начинать в положении лежа на спине или положении Фаулера. Также рекомендуется обратное положение Тренделенбурга, если это возможно, так как оно облегчает венозное заполнение нижних конечностей и расширяет вены. Внешняя ротация бедра и легкое сгибание колена помогает уменьшить мышечное напряжение и хорошо подходит как для обнаружения глубоких вен в средней части бедра, подколенной ямки и голени, так и для маневра компрессии (рис. 4А).

Рисунок 4: Демонстрация УЗИ изображения без компрессии и сжатия и соответствующего звукового окна в компьютерной томографии, основанной на размещении датчика. A . Положение пациента и схематическое представление местоположения датчика показаны на рисунках B, C, D, E и F. B . Общая бедренная вена видна на уровне паховой связки на медиальной стороне общей бедренной артерии, которая является круглой и пульсирующей. Вена не визуализируется при сжатии (стрелки). Направляясь вниз по общей бедренной вене, она раздваивается в глубокую бедренную вену (открытые стрелки) и бедренную вену (стрелки).

На уровне паховой связки, в поперечном виде, врачу доступна общая бедренная вена на медиальной стороне артерии (Рис. 4B). Информация о характере кровотока вены может быть оценена при продольном обзоре с помощью допплерографии. От общей бедренной вены она раздваивается в глубокую бедренную вену и бедренную вену (Рис. 4C). В более дистальной части медиальной поверхности бедра видна только бедренная вена (Рис. 4D).

Когда датчик приближается к подколенной ямке, визуализируется подколенная вена, которая является поверхностной по отношению к подколенной артерии в подколенной ямке (рис. 4E). Ручная компрессия вен рекомендуется каждые 3-4 см.

При обследовании подколенной вены вниз, в задней части голени обнаруживаются две задние ветвящиеся вены с задне-медиального доступа. Вена вдоль большеберцовой кости – это задняя большеберцовая вена, а вена вдоль задне-медиальной поверхности малоберцовой кости – малоберцовая вена.

После выпрямления ноги пациента переднюю большеберцовую вену можно визуализировать с передне-латерального доступа (рис. 5). Прямо над эхогенной межкостной мембраной между большеберцовой и малоберцовой костью можно обнаружить переднюю большеберцовую артерию и вену. Если задняя большеберцовая вена не может быть прослежена от проксимального направления к дистальному, ее возможно проследить вверх от задней к медиальной лодыжке, где эта вена расположена более поверхностно.

Рисунок 5: Ультразвуковое исследование передней большеберцовой вены. A . Выпрямление ноги пациента позволяет приблизиться к передней большеберцовой вене с передней стороны. Над межкостной мембраной (наконечники стрел) между большеберцовой костью (T) и малоберцовой костью (F) видна передняя большеберцовая вена (стрелки) и артерия (открытые стрелки). Звуковое окно демонстрируется с помощью компьютерной томографии.

Поверхностные вены

Двумя основными поверхностными венами нижних конечностей являются большая подкожная вена (БП) и малая подкожная вена (МП).

БПВ начинается в медиальной краевой вене дорсальной части стопы, поднимается спереди к медиальной лодыжке и проходит задне-медиально к колену. Затем она поднимается медиально в бедро, чтобы перфорировать мышечную фасцию и присоединиться к общей бедренной вене в подкожно-бедренном соединении, на несколько сантиметров дистальнее паховой связки. Притоки БПВ индивидуальны, но существуют общие правила их именования. Если ход притока параллелен БПВ, он называется вспомогательным. Когда приток протекает под наклоном, его называют периферической веной (задней периферической веной бедра или передней периферической веной икры) (Рис. 6А).

МПВ начинается из дорсальной арки стопы и поднимается задне-латерально из-за боковой лодыжки. Она расположена вдоль середины голени и заканчивается в подколенной вене в подколенной ямке. Перед тем, как проникнуть в мышечную фасцию, она может разветвляться в расширение, которое идет вверх, чтобы присоединиться к БПВ через заднюю бедренную вену (вену Джакомини) (Рис. 6B).

Рисунок 6: Схематические изображения поверхностных вен нижних конечностей. A . Большая подкожная вена (БПВ). Вспомогательный приток БПВ. Периферический приток БПВ. ППВ – передняя периферическая вена; ЗПВ – задняя периферическая вена; ППБПВ передний приток большой подкожной вены; ЗПБПВ, задний приток большой подкожной вены. B . Малая подкожная вена (МПВ) подколенный анастомоз (ПА). Прежде чем проникнуть в мышечную фасцию, МПВ может разветвить образовать расширение, известное как вена Джакомини, которое идет вверх, чтобы присоединиться к БПВ.

Следует оценивать состояние вен в вертикальном положении пациента, поскольку положение на спине может недооценивать или пропускать рефлюкс венозного кровотока (рис. 7А). Можно использовать обратное положение Тренделенбурга, если вертикальное положение невозможно. Для оценки рефлюкса показано исследование подкожно-бедренного сочленения в продольном виде (рис. 7В) с помощью допплера. Как правило, концевой клапан на крестцово-бедренном соединении предотвращает обратный поток в БПВ.

Рисунок 7: Ультрасонографические данные большой подкожной вены. A . Положение пациента (стоя) и схематическое представление местоположения датчика. B. Продольный вид подкожно-бедренного сочленения и соответствующее звуковое окно в компьютерной томографии на основании расположения датчика. В В большинстве случаев терминальный клапан (стрелки) рядом с подкожно-бедренным соединением предотвращает обратный поток в большую подкожную вену. C . На эхограмме видно эхогенную фасцию, окружающую БПВ, которая глубоко граничит с мышечной фасцией (стрелки) и внешне с подкожной фасцией (наконечники стрел). Это подкожное отделение легко визуализируется при УЗИ и описывается как «египетский глаз». D . При поперечном УЗИ на уровне коленного сустава показано подкожное деление (наконечники стрел), покрывающее большеберцовую кость (T) и мышечную фасцию медиального икроножного отдела (G).

МПВ видна в середине икроножной мышцы в фасциальном стволе (рис. 8). При прослеживании МПВ вверх, она входит в подколенную вену.

Рисунок 8: Ультразвуковые исследования малой подкожной вены. A . Положение пациента и схематическое представление местоположения датчика. B . При поперечном виде задней части голени МПВ видна в икроножной мышце (G)(наконечники стрел). C . Продольное ультразвуковое изображение и соответствующее звуковое окно в компьютерной томографии, МПВ присоединяется к подколенной вене.

Перфорирующие вены

Перфорирующие вены соединяют глубокие вены с поверхностными. Их основные группы классифицируют в соответствии с продольным расположением, как вены для голеностопного сустава, голени, колена и бедра. Подгруппы обозначают боковые (то есть передние, задние, медиальные и боковые). Таким образом, полное название перфорирующих вен представляет собой комбинацию уровня и стороны. Более подробные подгруппы представлены для вен средней части бедра и средней части голени. ПВ медиальной части бедра далее классифицируются как перфорантная вена бедренного канала и паховая перфорантная вена, а перфораторы медиальной части голени подразделяются на паратибиальную и заднюю большеберцовую перфорантную вену (рис. 9).

Рисунок 9: Схематические изображения перфорантных вен (ПВ) по медиальному краю нижней конечности.

Обычно перфорантные вены не очень хорошо визуализируются. Однако, когда есть нарушение кровотока в глубоких или поверхностных венах или в случае недостаточности клапанов, они могут быть расширены и хорошо видны как проникающая структура через мышечную фасцию (Рис. 10A). В случае варикозного расширения вен, вызванного недостаточностью перфорантной вены, важно локализовать точку рефлюкса, чтобы исправить ее.

Недостаточность этих вен может вызывать варикозное расширение вен средней части бедра и голени даже при отсутствии подкожно-бедренного рефлюкса (рис. 10В).

В нашем каталоге вы сможете найти УЗИ аппараты для сосудистых исследований с поддержкой разных типов допплера. Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения деталей и выбора подходящей модели.