великий пост зачем держать

Зачем мы постимся

Наверное, всем известна история спасения Лота, когда он по воле Божией убежал из Содома в Сигор — горную область. Преподобный Андрей Критский, автор Великого покаянного канона, призывает следовать этому ветхозаветному примеру: «На горе спасайся душе, якоже Лот оный, и в Сигор угонзай (убегай)». Что под этими словами подразумевал святой?

В христианской аскетике часто противопоставляется мир горний (Божественный, небесный) и дольний, то есть греховный, связанный с плотскими страстями. Материальный мир ограничен во всем, а за ним открывается «замирье» — беспредельное Царство Божие.

Один из святых отцов говорил, что те люди, которые имеют исключительно приземленные интересы и заботы, осуждены быть пищей дьяволу. Господь сказал искусителю, что он будет питаться «прахом земным» (Быт. 3:14). Те люди, которые не стремятся к духовному, а увлекаются чувственными, материальными вещами — «прахом», как раз и становятся достоянием дьявола. Избежать этого состояния можно, только пребывая с Богом. Для этого необходимо прилагать большие усилия (Мф.11:12), ведь даже на обычную гору подняться непросто, не говоря уже о горе духовной.

Во время литургии священнослужитель произносит такие слова: «Горе́ имеем сердца!» Святитель Игнатий (Брянчанинов), разъясняя эти слова, говорит, что умом легче воспарить, обратиться к духовному, ведь среди составляющих человека ум более всего направлен к Богу. Намного сложнее управлять сердцем, которое является центром чувствительной жизни. Оно постоянно увлекается ей и тянет за собой ум. Потому нужно возвести горе́ именно сердце. Для этого, конечно, требуются аскетические меры и в первую очередь молитва.

Подвижники учатся умной молитве. Это не наша мера. Она далеко отстоит от людей новоначальных. Степень, достижимая для каждого христианина, — молитва покаяния: любое молитвословие, в том числе и молитва Иисусова, о прощении своих грехов.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит о том, что покаянное обращение к Богу должно быть присуще всем православным верующим без исключения, а молитва как священнодействие, когда уже ум действует в сердце и в него нисходит Иисус Христос, принадлежит только отшельникам и благочестивым христианам, достигшим высочайшей духовной меры.

Почему не все могут достичь высшей ступени молитвенного подвига? Святитель Игнатий объясняет, что многие люди занимаются Иисусовой молитвой, но в то же время не хотят отказываться от греховной жизни. Пока они не очистятся от страстей, не стоит стремиться к достижению особых благодатных молитвенных состояний. Как Господь может войти в оскверненное мерзостью греха сердце? Таким людям лучше практиковаться только в молитве покаяния, просить Бога о помиловании.

Великий пост — самое подходящее для этого время. Он и был установлен для того, чтобы человек хотя бы на некоторое время отвлекся от земных устремлений, больше внимания уделил духовной жизни и возвел «на гору» свою душу.

Молитва покаяния тоже может быть постоянной, но к ней человек должен себя понуждать. Вспомнил, что сделал что-то неправильно, осудил человека, в уме и сердце сказал: «Господи, помилуй». Это будет началом постоянного обращения к Богу.

В молитве особенно важно внимание. По мысли святителя Игнатия (Брянчанинова), с одной стороны, человек должен всеми силами сам сохранять его, а с другой — усиление внимания во время молитвы является даром Божиим. Когда внимание станет постоянным, тогда уже только сердце будет работать: отзываться на призыв ума возноситься к Богу.

Лот спасся от огня Содома. Он избежал страшной Божественной кары, потому что не был таким, как развращенные жители Содома. «А спасется ли моя душа от огня Страшного суда?» — вот что тревожит преподобного Андрея Критского и вместе с ним всех христиан. Поэтому святой вновь и вновь напоминает своей душе: «Бегай запаления, о душе, бегай Содомскаго горения, бегай тления Божественнаго пламене».

Один и тот же огонь, Божественное пламя, будет для одних — огнем поедающим, а для других — очищающим и просвещающим. В Великом покаянном каноне говорится, что нужно избегать греховной жизни, чтобы Божественное пламя не попалило человека. Если час смерти застанет его погруженным в земные проблемы, то он не выдержит этого огня, уничтожающего все тленное.

Преподобный Андрей призывает каждого христианина подражать Лоту, никогда не ссылаться на окружение. Лот жил среди развращенных людей, но остался праведником. Весь Содом был достоин того, чтобы его сожгли, а Своего верного раба Бог вывел в Сигор.

Внешнее окружение не может заставить человека грешить. Каждый из нас делает добровольный выбор: идти за всеми и предаваться страстям или, несмотря ни на что, оставаться верными Господу. Лот и в Содоме не стал преступать заповеди, а Иуда Искариот, будучи одним из апостолов, совершил предательство.

Конечно, лучше иметь достойное окружение, но не оно определяет выбор человека. Каждому христианину нужно самостоятельно, не ссылаясь на близких и знакомых, заботиться о том, чтобы Божественный огонь не попалил его.

Зачем православные христиане постятся? Чтобы поставить себя в условия, когда можно потрудиться ради Христа и попытаться переориентировать свою жизнь на восхождение в мир горний. Это намного важнее, чем рассуждать о том, что можно есть, а чего нельзя. Ограничения в пище служат вспомогательным средством для этого и не являются самоцелью. Бывают ситуации, когда человек не может соблюдать пост по слабости здоровья или из-за пребывания на месте службы. Как быть? Но и в таких условиях можно найти способ поститься, например, ограничивать себя в развлечениях, любимых лакомствах, праздных разговорах, «не зависать» в интернете.

Не стоит думать, что если человек сорвался, съел скоромное, то воздерживаться больше незачем. Напротив, ему стоит с еще большим рвением продолжить подвиг.

Пост можно назвать опорой в духовной жизни. Превыше всего в нем не система питания, а возможность задуматься о своей жизни (устремлена ли она к Христу или же наполнена приземленными интересами?), вступить в борьбу со своими страстями и, насколько это возможно, приблизиться к Богу.

Живое Предание

Зачем нужен Великий пост

Преподаватель английского языка, член Преображенского братства, студент СФИ.

Великий пост держат многие, даже те, кто церковным человеком не является, даже те, кто себя позиционирует неверующим и агностиком. Для людей нецерковных главный вопрос поста: что можно, а чего нельзя есть. Часто в человеке просыпаются какие-то религиозные инстинкты, и пост здесь хорошая возможность эти инстинкты как-то удовлетворить.

Источник фото: http://only-holiday.ru

В данном случае пост, конечно, не нужен. Пост совсем не об этом. Пищевые моменты – это вообще в посте дело десятое или даже двадцатое. Если в человеке просыпается какое-то духовное движение и он ищет, как ему приблизиться к Богу, надо начинать не с отказа от мяса, а с чего-то другого. Такому человеку необходимо оглашение, то есть научение вере, получение ответов на свои вопросы и знакомство со Священным Писанием и догматикой, постепенное врастание в богослужение и Таинства. А само по себе неядение мяса никак к Богу не приближает, нисколько! Если же есть желание сделать какой-то шаг ко Христу, то гораздо полезней будет начать читать Писание или какую-либо другую духовную литературу. При этом я не хочу сказать, что гастрономическая часть вообще не имеет значения. Имеет, это тоже важно, но, во-первых, это не центральное, во-вторых, начинать первые шаги в вере надо точно не с пищевых ограничений.

Мало кто знает, даже среди церковных людей, что изначально пост в христианской церкви появился как часть оглашения. На втором этапе оглашения, перед Пасхой, желающие креститься постились, слушали проповеди, готовясь к вхождению в Церковь через крещение. Люди наставлялись в Писании, в учении Церкви, как правило, радикально меняли свою жизнь, отказывались и отрекались от многого, что было несовместимо с жизнью христианина. То есть пост, как мы видим, имеет не только личностное измерение, но и соборное. Как и евхаристия, пост не просто дело моего личного благочестия, но это еще и церковное дело. К сожалению, церковное понимание поста, его соборное понимание сейчас практически отсутствует.

Но, конечно, пост важен и в плане личного духовного роста и развития. Многие верующие со временем охладевают к посту, начинают его считать какой-то устаревшей традицией, которая имеет мало отношения к реальной жизни, некий анахронизм. Где, мол, в Писании про пост написано? Да и вообще мы уже спасены, зачем нам поститься?

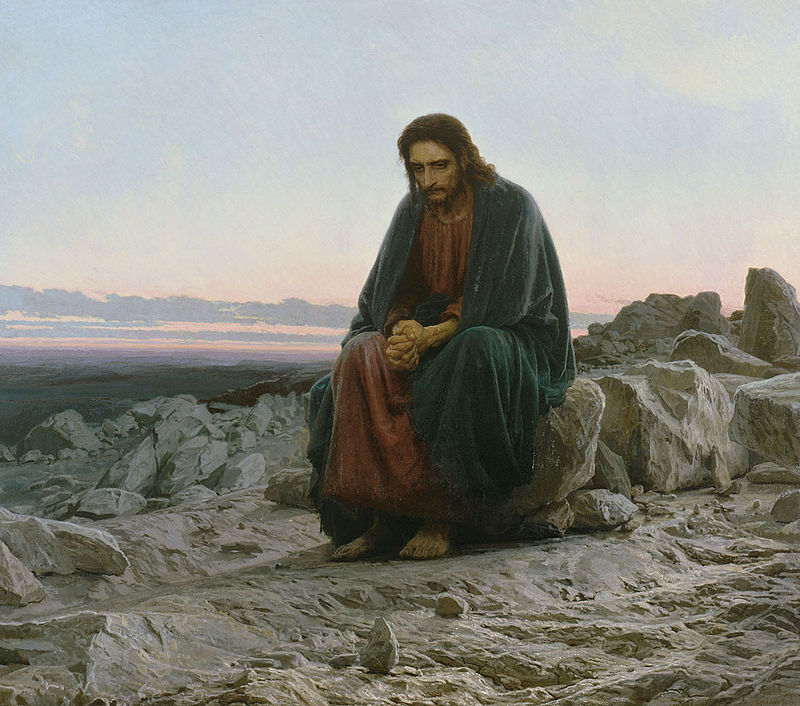

Во-первых, постился Христос: для нас это уже является вполне нормальным основанием для того, чтобы поститься.

«Искушение Христа на горе»

(фрагмент «Маэсты» Дуччо, 1308—1311 годы)

Сам Христос говорит о том, как правильно поститься:

«Но когда ты постишься, голову твою умасти и умой твое лицо» (Мф 6:17).

В другом месте Он говорит:

«Но придут дни, когда отнимут у них Жениха, и тогда станут они поститься» (Мф 9:15).

То есть пост является очень важной частью жизни человека. Да, когда человек уверовал во Христа, принял Его всем сердцем, то он, конечно, обрел спасение. Но спасение в каком смысле? В смысле, что он уже гарантированно в Царстве Божьем себе место забронировал и теперь может делать что хочет? Нет, конечно. А в том, что он встал на путь жизни. Но ведь с этого пути всегда можно уйти, потому что в этом мире еще действует зло. Да и сам человек, который уверовал в Бога, пришел в Церковь, имеет еще много чего, над чем стоит трудиться.

Придя к Богу, человек получает дары Духа, получает благодать, которая его питает и вдохновляет: все верующие помнят тот период, когда действовала призывающая благодать, когда как на крыльях летал, все связанное с верой приводило в восторг. Но потом все это куда-то исчезло, стало пресно, банально и бессмысленно.

Это вполне закономерно: призывающая благодать уходит, затем нужен труд, духовный труд, чтобы те дары, которые человек получает вначале, приумножились, чтобы благодать снова и снова посещала сердце, чтобы человек возрастал в любви к Богу и ближнему. И вот здесь просто невозможно без поста. В нас очень сильна инерция ветхого человека: сей мир, во зле лежащий, тоже оказывает на нас сильное влияние, как и плоть, которая, по слову ап. Павла, противостоит духу. Поэтому человеку требуется труды, чтобы укрепиться в вере, в церкви. Но так как у нас почти нигде нет нормального оглашения, введения человека в традицию, то со временем, когда призывающая благодать уходит, человеку мало понятно: а что тут делать? При чем тут его жизнь и какие-то средневековые ритуалы?

Очень важно, что в христианской жизни есть две центральные составляющие: дух и смысл. Когда человек приходит в церковь, то он почти ничего или ничего не понимает, он движим духом, благодатью, и на этот период ему этого достаточно. Но потом он должен войти в смысл церковной жизни, воцерковиться. И это и есть залог умножения благодати. Но так как он смыслов не обретает, в том числе и смысла православных богослужений (большинство православных христиан не знают службу и не понимают ее), то со временем он теряет и благодать.

То же самое и с постом. Нужно войти в дух и смысл поста как духовного делания. Он актуален в контексте реальной церковной жизни, которая не сводится только к участию в богослужениях. Если человек живет совершенно обычной жизнью, при этом он вроде бы порядочный прихожанин: не курит, не пьет, жене не изменяет, работает хорошо, иногда даже кому-то помогает, то не понятно: зачем тут вся эта покаянная риторика и атмосфера Великого поста, зачем вообще он, пост, нужен? Просто как инструмент для самосовершенствования? Но всё совершенно меняется, когда человек начинает что-то делать в самой церкви, заниматься каким-то служением. Для настоящего церковного служения нужны дары Духа, но просто иметь их очень мало, надо еще научиться ими служить, их пускать в дело. А вот здесь человек может столкнуться с большими проблемами. Тут откроется большое пространство для покаяния, потому что человек столкнется с многочисленными немощами. Это как с физкультурой. Пока не начал делать упражнения, вроде у тебя все нормально, ты ходишь, сидишь, иногда даже до автобуса можешь пробежаться, а вот пришел на тренировку, и понимаешь, что и тут не то, и там не гнется, и здесь болит, что вообще, по сути, развалина.

Христианин – это не статус, это призвание, это служение. Все христиане – священники, а значит, призваны служить Богу, служить теми дарами, которые дает Господь. И вот, чтобы эти дары взращивать, чтобы приносить добрый плод, чтобы возрастать в служении, для этого и нужен пост. Он помогает максимально сконцентрироваться на главном, отсекать всё ненужное, преодолевать то, что мешает. В таком случае сюда органически вписывается и гастрономическая часть.

Что же делать человеку, который еще не понял своё призвание и служение? И здесь снова пост – хороший помощник! Если человек полтора месяца максимально сосредоточится на духовном делании, поставит конкретную духовную цель, то тогда ему обязательно что-то откроется, что-то очень важное, и не просто откроется, но и дадутся силы, чтобы это важное начать воплощать.

Подводя итог, можно сказать: если мы хотим, чтобы Великий пост, как и вообще все другие посты, не просто сводился к гастрономии и к изменениям в чине службы, а чтобы он стал живой и действенной реальностью в нашей жизни, нужно возрождение института катехумената, когда время святой четыредесятницы стало бы временем сугубых усилий для одних по вхождению в Церковь, для других – по оказанию помощи в этом вхождении. То есть в Церкви должны возродиться в полноте миссия и катехизация и другие служения. Тогда верующие будут не просто заниматься индивидуальным освящением и спасением своей души, а начнут служить теми дарами, что даст им Господь, и тут понадобится пост для возрастания в своем служении, для умножения даров. Тогда самым радостным итогом поста была бы не возможность наконец-то разговеться, а крещаемые, прошедшие оглашение. И крестный ход перед пасхальный службой был бы не просто хождением вокруг храма, а торжественным шествием новокрещеных из баптистерия на их первое Причастие, и новорожденные члены Церкви были бы действительно самым главным плодом поста всех: и оглашаемых, и верных.

Рекомендуем нашу подборку литературы для новоначальных, только входящих в Церковь: читать

Поделиться в соцсетях

Подписаться на свежие материалы Предания

Великий пост: смысл, история, календарь и правила питания

Великий пост – важнейший и самый продолжительный из всех православных постов. Это период подготовки к самому большому празднику – дню Светлой Пасхи. В основе Великого поста воспоминание о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, а последняя страстная седмица установлена в память о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа. Из нашей статьи вы узнаете, в чем заключается суть Великого поста, как он появился. О структуре Великого поста: что такое Святая Четыредесятница? Календарь Великого поста в 2019 году. Что едят в Великий пост, как правильно поститься, а также – чем пост отличается от диеты.

Суть Великого поста

Великий пост – это время отрешения от мирских дел и общения с Богом. Он предназначен для духовно-нравственной подготовки к празднованию Светлого Христова Воскресения.

Готовя себя к Пасхе, мы очищаем тело и душу от того земного, что может помешать нам приблизиться к Небесному. Если в Великий пост мы освободимся от прошлых обид, простим врагов, как нас прощает Господь, очистим разум от дурных мыслей – мы приблизимся к тому состоянию, в котором нас хотел бы видеть Бог

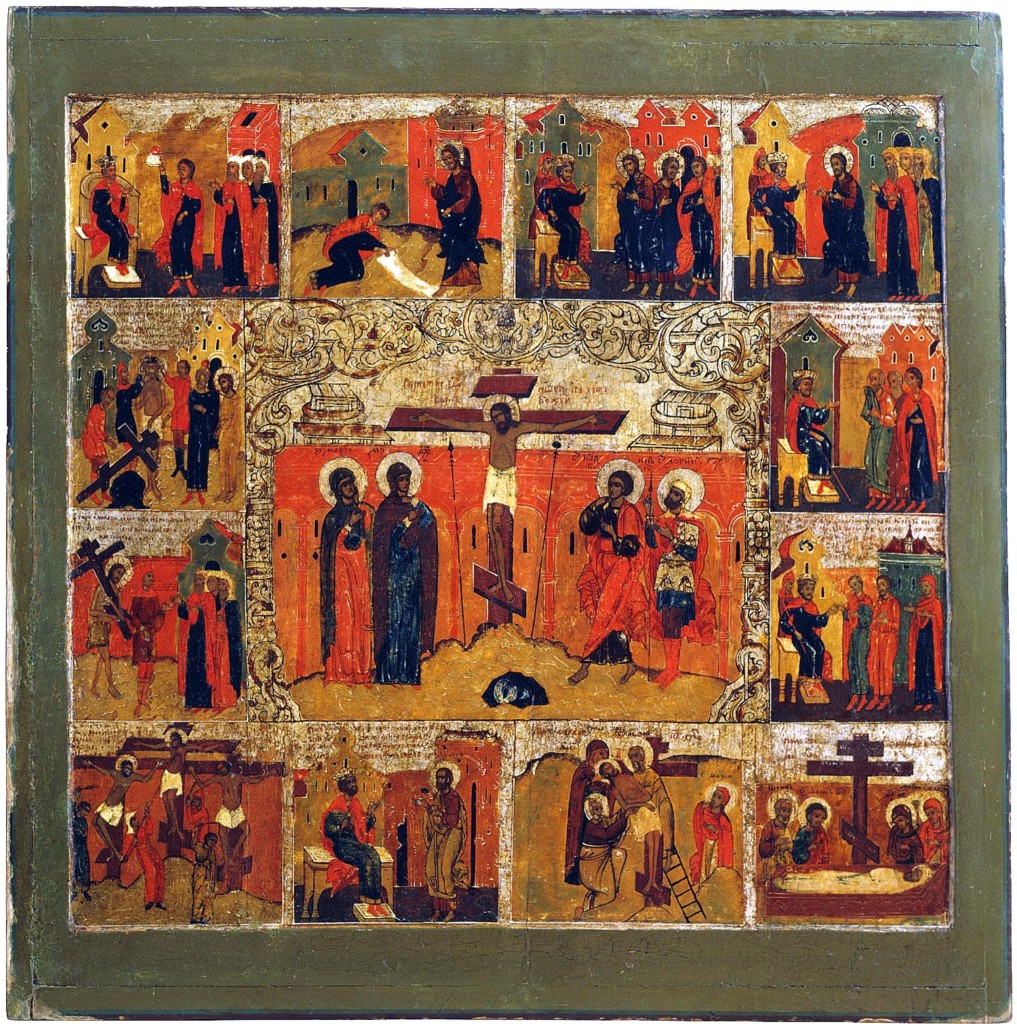

Этот пост предваряется тремя подготовительными неделями – «седмицами», постепенно вводящими верующих в строгий богослужебный и бытовой жизненный ритм. Начинается он с Чистого понедельника, следующего за Прощеным воскресеньем. Заканчивается пост Страстной седмицей.

Сам пост состоит из двух периодов:

Если во время Четыредесятницы мы идём навстречу Богу, то во время Страстной Седмицы Бог идёт к нам. Он идет через великие мучения, арест, Голгофу, Тайную Вечерю, сошествие в ад, и после этого уже к самой Пасхе. Так вместе с Богом мы встречаем самый главный христианский праздник – Пасху.

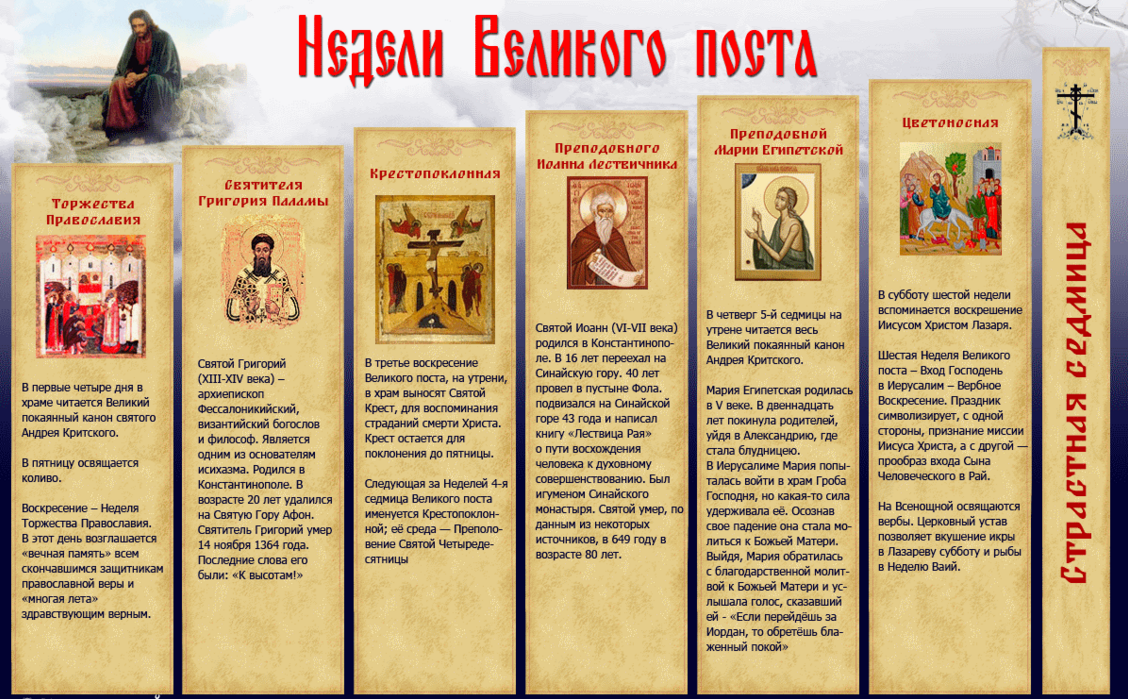

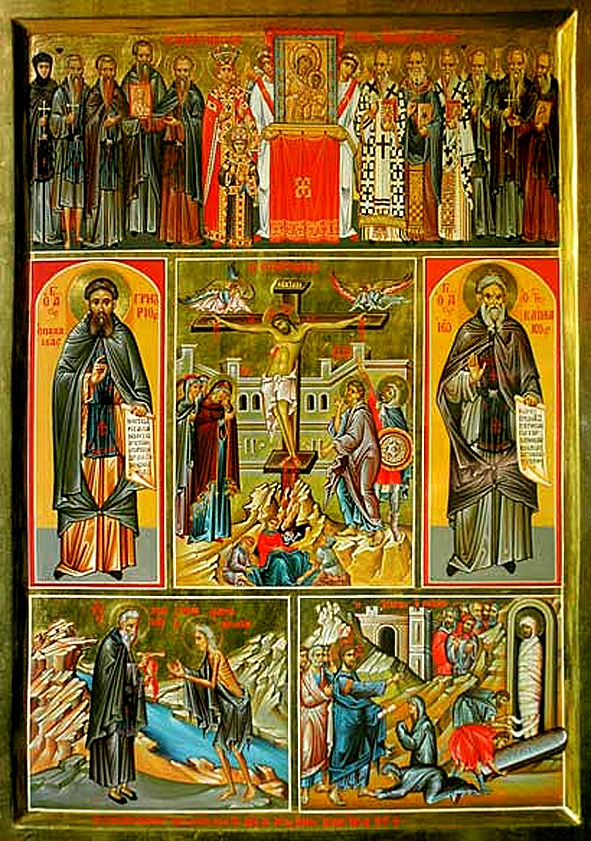

Структура Великого поста

Структура Великого поста построена так, что каждая неделя имеет свой духовный смысл. И человек, который полноценно посвящает свои время и силы посту, как по лестнице духовного восхождения, ступенька за ступенькой поднимается к тайне Пасхи Христовой.

По словам митрополита Антония Сурожского, Великий пост – это время радости, время, когда мы можем ожить, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, – для того, чтобы обрести способность жить, – жить со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны.

Чтобы ощутить в полноте эту радость, нам и необходим пост. Христианская жизнь немыслима без подвига – без того усилия, которое предпринимает верующий, чтобы избавиться от грехов для следования воле Божией. Пост является одним из самых действенных орудий в духовной борьбе.

Пост, как добровольное аскетическое делание, включает в себя:

Из перечисленных пунктов становится понятно, что смысл поста в том, чтобы учиться воздержанию. Через воздержание к пище и развлечениям мы можем научиться сдерживать свои страсти. Оно помогает нам лучше узнавать себя. Бывает, что человек начинает тяготиться постом, становясь раздражительным, агрессивным, не сдержанным. Все дело в том, что пост выявляет в человеке спящие грехи и страсти. И это прекрасная возможность начать с ними бороться.

Нормальное состояние после Великого поста – духовная радость и торжественная приподнятость настроения от осознания того, удалось побороть какие-то свои грехи и духовно приблизиться к Богу.

История Великого поста

Великий пост был установлен еще в апостольские времена и первоначально длился он всего лишь от 24-х до 40 часов. В этот период христиане полностью отказывались от какой-либо пищи. Для очищения были выбраны среда и пятница.

Шестидневный пост в некоторых поместных Церквах появляется в середине III века, как воспоминание о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа. Часть христиан при этом все равно продолжала поститься примерно 2 суток.

Уже в IV-V веках церковь назвала Великий пост обязательным для всех верующих. Тот, кто не соблюдал Великий пост, мог быть на некоторое время отлучен от Церкви — такие случаи упоминаются в правилах Вселенских соборов и в текстах Святых отцов.

Продолжительность Великого поста с V века постепенно увеличилась до 40 дней как подражание посту Иисуса Христа в пустыне, а также стандартное время поста для тех, кто хотел принять крещение, поскольку раньше крестили только несколько раз в год, в том числе и перед Пасхой.

Вначале 40 дней постились язычники, которые хотели креститься и стать христианами. После к ним в Страстную Седмицу присоединились и члены Церкви, в знак солидарности к своим будущим братьям.

Строгости в питании во время поста были связаны с основной идеей воздержания – питание должно быть дешевым и быстрым в приготовлении, а сэкономленные деньги и время нужно использовать для милосердия, благотворительности и участия в богослужении. Денежную разницу в стоимости между обычным и постным обедом отдавали нищим.

После стало понятно, что для большинства прихожан пост оказался слишком жестким, и тогда в правила питания включили горячую овощную пищу на масле и рыбу.

Великий Пост в 2019 году

В 2019 году Великий пост начнется 11 марта. Длиться он будет до 27 апреля 2019 года. Пасха – 28 апреля.

С 4 по 10 марта пройдет масленичная неделя или сырная седмица. Вопреки светскому пониманию Масленицы, шумные гулянья в эти дни не предполагаются.

Великий пост откроет четыредесятница – первые 40 дней поста, и закончится Страстной Седмицей (неделей перед Пасхой). Между ними находится Лазарева Суббота (Вербная Суббота) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

Таким образом, Великий пост длится семь недель (вернее 48 дней) и делится на четыре части:

Календарь Великого поста в 2019 году

Святая Четыредесятница

Страстная седмица

Пасха, Воскресение Христово – 28 апреля

Что едят в Великий пост

В Великий пост Церковный устав предписывает отказ от пищи животного происхождения (мясо, яйца, молоко).

Рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников – Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу разрешается рыбная икра. В понедельник первой недели рекомендовано полное воздержание от пищи, а в Великую пятницу – до выноса плащаницы.

Важно! Вышеперечисленные правила — это строгий монастырский устав. Миряне (не монахи), по благословению своих духовников постятся мягче, руководствуясь своими жизненными обстоятельствами и состоянием здоровья.

Великий пост для мирян

Церковный устав содержит пять степеней строгости поста:

Для беременных, кормящих, детей и тяжело болящих пост значительно смягчается. Часто этим категориям людей достаточно отказать себе в мясе (если нет особых указаний врача). Но при этом подумать, в чем вкусном, особо любимом, но не необходимом можно себя ограничить.

Также в Великий пост супругам рекомендуется воздержание от интимной близости.

Какими продуктами можно питаться в Великий пост:

Календарь питания в Великий пост в 2019 году

Как правильно поститься?

Важно! Человек оскверняет себя не едой. Но почему тогда стоит воздерживаться от многих продуктов во время Великого поста? Потому что человек, это единое целое – и дух и тело. И от того, как живет тело человека, напрямую зависит состояние его души. Очень многие грехи, проявляются из-за того, что соблазн, который затаился в душе, был усилен именно плотью. По мысли преподобного Серафима Саровского, пост – это не главное в жизни христианина, и молитва не главное, и даже милостыня, а главное – это стяжание Духа Святаго. А пост, молитва и милостыня – это средства для этого.

Три смысла воздержания в Великий пост

Пост помогает увидеть свое настоящее лицо. Во время его соблюдения человек может сам заметить, какие страсти в нем просыпаются. Это поможет ему далее бороться с ними.

Приведем выражение святого Иоанна Златоуста:

«Ты подсчитай, сколько денег стоит твой скоромный обед, когда ты ешь мясо. Затем подсчитай, сколько будет стоить твой обед, если ты будешь без мяса есть, а разницу отдай нищим».

Смысл выражения заключается в том, чтобы не экономить деньги на еде, а отдавать лишнее бездомным, нищим и людям, которые нуждаются в твоей помощи.

Можно ли в Великий пост есть рыбу

Рыбу разрешается употреблять в пищу в праздник Благовещения и в день Входа Господа в Иерусалим. Но если праздник Благовещения приходится на Страстную седмицу (в 2019 году это не так), то рыбу нельзя. В субботу перед Входом Господним во Иерусалим можно икру рыбы.

Стоит знать, что рыбу разрешено есть в пост беременным женщинам, в период лактации, тем, кто учится или занят усиленными физическими или умственными работами.

Крещение во время Великого Поста

Во время Великого Поста можно крестить детей. Таинство Крещения совершается в любое время – для воцерковления нет запретных дней. Поэтому церковь не ставит запрет на крещение ребенка в пост. Однако стоит учитывать, что многие священники очень заняты в пост богослужениями, поэтому записываться на Крещение нужно заранее.

Венчание и свадьба во время Великого Поста

Пост – это время покаяния и воздержания от плотских радостей, поэтому и супружеские отношения в пост ограничиваются, а Венчания – не совершаются.

В течение года есть много дат, рекомендованных Церковью для совершения Таинства Венчания. Любой желающий может ознакомиться с венчальным календарем на год и найти подходящее время для этого особенного дня.

Благослови нас всех Господь на прохождение Великого поста!

На вопросы о Великом посте отвечают священники:

– Как ни странно, Вы поступили совершенно правильно! Сам Христос учил, чтобы такие вещи как пост, молитва, добрые дела совершали мы тайно и “не трубили” бы о своих добродетелях. Что касается диеты, то вы тоже правы. Дело в том, что пост включает в себя очень много компонентов: молитву, изучение Священного Писания, чтение Святых Отцов, особое внимание к своим движениям души, увеличение поклонов, удерживание себя от зла, упражнение в смирении и послушании. А то, о чем Вас спрашивали – только диета. Т.е. воздержание от определенного вида пищи. Это входит в понятие пост, но не является еще постом // архимандрит Алипий Светличный

– 1. Нужно 2. В конце утренних и вечерних молитв, даже вне правила полезно будет // иерей Иоанн Голованов

– Что касается поста для Вашего сына, то и вопросов не должно бы возникать. Раз ему здоровье не позволяет, то и не надо ему поститься. Пусть ест. Мы же не тело убиваем постом, а страсти – по слову святых. В чём-то другом пусть воздерживается: телевизор, компьютер, улица, да мало ли чего нас может отвлекать от Бога. Подумайте и решите вместе с сыном, от чего он мог бы отказаться в пост, ради Господа // протоиерей Андрей Самаркин

– Вы на опасном пути, который ведет к гибели Вашего брака и к Вашей личной катастрофе: остановитесь, пока не поздно! Резко меняйте курс Вашей жизни, с фарисейского на христианский. Конкретно по Вашему вопросу “Зачатие в пост”.

С одной стороны существует обычай, согласно которому супруги избегают интимной близости в постное время. Для одних он полезен и благотворно действует на супружескую жизнь, в других случаях абсолютно неприемлем и разрушает брак – но, к сожалению, вы найдете немало упоминаний о нем словно о категорическом требовании, подчас в форме надзирательского окрика…

С другой стороны, существует дикий предрассудок, что дети, зачатые во время поста, якобы предопределены к физическим или нравственным дефектам. Как и всякий предрассудок в столь тонкой, интимной сфере, тем более связанный с благополучием детей, его весьма трудно искоренить. Исходя из доступных дат рождения, имеется не менее восемнадцати прославленных Церковью святых, и около ста подвижников благочестия Русской Церкви, отдавших жизнь за Христа в XX веке, зачатых родителями во время Великого поста.

Поэтому супруги должны следовать единственному каноническому предписанию, которое существует в Церкви в указанной связи, а именно 3-му правилу свт. Дионисия Александрийского: «Вступившие в брак сами себе должны быть довлеющими [самодостаточными] судьями. Ибо они слышали Павла, пишущего, что подобает воздерживаться друг от друга, по согласию, до времени, дабы упражняться в молитве, и потом опять вместе быть». Да поможет вам обоим Господь восстановить полноту супружеского счастья и святыню вашей Малой Церкви! // иеромонах Макарий Маркиш

– Христос воскресе! Радость истинная, когда нет ей препятствия. Совестливый человек даже в светлую радость будет помнить о своих грехах. Они и омрачают несколько пасхальное веселие. В эти дни можно вкушать скоромную пищу ограничено, что поможет не только не переедаться, но и не впасть в новые искушения // архимандрит Алиппий Светличный

– Всем православным христианам надлежит знать простейшие факты Устава: во время Великого поста литургия совершается дважды в седмицу: в субботу и в воскресение;

помимо того, причащение Св. Даров происходит на “Литургии Преждеосвященных Даров” в среду и в пятницу (а также в некоторые значительные праздники, если они попадают на будничные дни). Указанный порядок соблюдается в тех храмах (монастырях), где богослужение происходит ежедневно // иеромонах Макарий Маркиш