вегетативное состояние у ребенка что такое

Вегетативная дисфункция у ребенка

Что делать, если ваш ребенок регулярно жалуется на головную боль и усталость?

Плохое самочувствие у ребенка может быть связано с нарушением вегетативной регуляции, но родители нередко ищут скрытые проблемы со здоровьем. Как поступить, если ваш ребенок регулярно жалуется на головную боль и усталость? В первую очередь – обратитесь к врачу, проведите обследование.

Симптомы ВСД у детей и их происхождение

Вегетативная дисфункция или вегетососудистая дистония у ребенка обычно проявляется многими, часто не связанными между собой симптомами. Затрагивается нервная система и какая-либо из систем органов – например, сердечно-сосудистая, эндокринная, пищеварительная. Появление симптомов связано между собой во времени, но патогенетическая связь может ускользать от внимания.

Возможные симптомы ВСД у ребенка:

Симптомы вегетативной дисфункции могут вводить в заблуждение даже врачей. Поэтому при одновременном появлении нескольких несвязанных симптомов, при непонятной клинической картине нужно исследовать состояние вегетативной регуляции.

С какими заболеваниями нужно дифференцировать ВСД:

Наличие вегетативной дисфункции не исключает присутствие другого заболевания, и часто способствует усилению его симптомов.

Психологическое состояние при ВСД тоже страдает. Дети могут страдать от ночных страхов, заикания и проблем с речью, быть слишком возбудимыми или заторможенными, тревожными или агрессивными. Любое слабое звено психики при дистонии становится еще более уязвимым. Работа с психологом помогает ребенку лучше адаптироваться, что улучшает в дальнейшем и его общее состояние.

Берегите своего ребенка и не медлите с обращением к врачу. Внимательное отношение к здоровью в детстве облегчит будущую взрослую жизнь!

Вегетативное состояние у детей

. или: Апаллический синдром, декортикация, вегетативная жизнь, синдром Кречмера

Вегетативное состояние — это следствие глубокого нарушения функции коры головного мозга или, в крайнем случае, ее полной и необратимой гибели. В результате человек не способен осуществлять высшую нервную деятельность (мышление, память, познание), а также неврологические функции, осуществляемые с помощью коры головного мозга (например, речь). Сохранными остаются только основные функции, поддерживающие жизнедеятельность (дыхание, нормальный тонус сосудов и ритм сердечных сокращений), а также цикл сон-бодрствование (человек спит и бодрствует, как обычные люди).

Симптомы вегетативного состояния у ребенка

Формы вегетативного состояния у ребенка

В зависимости от сроков существования вегетативного состояния различают две его формы:

Причины вегетативного состояния у ребенка

Врач невролог поможет при лечении заболевания

Диагностика вегетативного состояния у ребенка

Лечение вегетативного состояния у ребенка

Осложнения и последствия вегетативного состояния у ребенка

Профилактика вегетативного состояния у ребенка

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Необходима консультация с врачом

Дяченко Алексей Олегович, врач-невролог.

Певцова Анастасия Владимировна, врач-методист, акушер-гинеколог, медицинский редактор.

Подоляк Анжелика Алексеевна, редактор.

Что делать при вегетативном состоянии?

Вегетативно-сосудистая дистония у детей

Вегето-сосудистая дистония у детей — заболевание, состояние между здоровьем и болезнью или этап адаптации детского организма?

Одним из актуальных диагнозов в детском возрасте является вегето-сосудистая дистония (ВСД, нейроциркуляторная дистония, синдром вегетативной дисфункции, синдром вегетативной дистонии). По статистике и литературным данным ВСД у детей встречается в 20-30% случаев. У 30% проявления вегетативной дистонии сохраняются всю жизнь. У части пациентов (17-20%) с таким диагнозом во взрослой жизни проявления ВСД трансформируются в соматические заболевания: бронхиальную астму, гипертоническую болезнь, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и другие.

Вегето-сосудистую дистонию (ВСД) сoвременнaя медицина трaктует кaк пограничное состояние между заболеванием и здоровьем. ВСД часто отмечается у подростков, но может развиваться в раннем или в младшем школьном возрасте. Суть данного состояния заключается в «сбое» контролирующей, регуляторной функции вегетативной нервной системы под отношению к работе внутренних органов.

Вегетативная нервная система регулирует непроизвольную (не контролируемую сознанием) активность внутренних органов и состояние систем: сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной и других.

Она обеспечивает поддержание постоянства внутренней среды, быстро реагируя на любые воздействия, нарушающие это постоянство. В меняющихся условиях внешней среды (стресс, травма) и внутренних изменениях (к примеру, гормональных) вегетативная нервная система обеспечивает адаптацию организма. При определенных условиях происходит срыв адаптационных возможностей, что приводит к нарушению в работе систем органов. Чаще всего это сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Таким образом, ВСД можно рассматривать, как состояние на грани «здоровье – болезнь», потому что детский организм пластичен и может выйти из состояния дезадаптации без перехода в органную патологию.

С другой стороны, ВСД у детей можно рассматривать как заболевание, имеющее свои симптомы, нарушающее самочувствие ребенка, его адаптацию к школе или детскому саду и, поэтому, нуждающееся в лечении. В целом ВСД у детей и подростков отличается доброкачественностью течения и хорошим прогнозом.

Почему развивается вегето-сосудистая дистония у детей: причины и факторы риска

ВСД является полиэтилогическим заболеванием, то есть имеющим множество причин и предрасполагающих факторов, среди которых трудно выделить ведущий. Выделяют следующие причины возникновения ВСД у детей и подростков:

Симптомы ВСД у детей: что должно насторожить родителей ребенка с вегетативной дисфункцией?

Вегето-сосудистая дистония у детей имеет множество проявлений. Это можно объяснить тем, что вегетативная система регулирует все органы и системы.

Синдром вегетативных дисфункций у детей: мифы и реальность

Синдром вегетативных дисфункций (СВД) и его проявления у детей до сих пор вызывают большое количество вопросов, на которые существует такое же множество ответов, причем не всегда однозначных.

Синдром вегетативных дисфункций (СВД) и его проявления у детей до сих пор вызывают большое количество вопросов, на которые существует такое же множество ответов, причем не всегда однозначных. Достаточно сказать, что только в поисковых системах Интернета находится 214 000 русскоязычных сайтов, посвященных СВД, и 10 600 000 англоязычных сайтов, освещающих вопросы нарушений вегетативной нервной системы (disorders of autonomic nervous system). Добавим, что если за 1951–1960 гг. было всего 68 публикаций, то в 2001–2008 можно найти 10 623 публикации о вегетативной дисфункции (рис. 1).

Обилие информации по данной теме не исключает существование определенных мифов как среди пациентов, так и среди практикующих врачей. В настоящей публикации авторы предприняли попытку определить сущность СВД у детей и развеять наиболее часто встречающиеся мифы относительно данной проблемы.

Миф первый: СВД не является самостоятельной нозологической единицей. Однако, согласно Международной классификации болезней (10 пересмотр) в классе «Болезни нервной системы», в блоке «Другие нарушения нервной системы» под кодом G90.8 имеется определение «Другие расстройства вегетативной (автономной) нервной системы», что и означает СВД.

Миф второй: СВД — приобретение ХХ века. На самом деле изучение функциональной патологии, проявляющейся расстройствами сердечной деятельности, уходит корнями в ХIХ век, когда в 1871 году Да Коста Джекоб Мендес (1833–1900 гг.), американский терапевт, описал «возбудимое сердце» молодых солдат, участвующих в Гражданской войне в США, названное синдромом Да Коста. В нашей стране основы в изучение физиологии и клиники вегетативной нервной системы заложили такие выдающиеся ученые, как С. П. Боткин, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Л. А. Орбели, А. П. Сперанский, К. М. Быков. В начале ХХ века (1916 г.) российский ученый В. Ф. Зеленский в «Клинических лекциях» описал симптоматику невроза сердца. Современными представлениями об организации вегетативной нервной системы, а также клинической вегетологии мы, действительно, во многом обязаны ученым, работавшим в ХХ веке. Лечащий врач ХХI века, встретившись с проблемами вегетативных дисфункций, не может обойтись без работ А. М. Вейна и Н. А. Белоконь, в которых можно найти разъяснения практически по всем клиническим случаям.

Миф третий: в основе вегетативных дисфункций лежит усиление активности одного отдела за счет подавления другого. Данное представление — «принцип весов» — отражает правило двойной иннервации, при которой симпатическая и парасимпатическая системы оказывают противоположное влияние на рабочий орган (расширение и сужение сосудов, учащение и замедление сердечного ритма, изменение просвета бронхов, перистальтика и секреция органами желудочно-кишечного тракта). Однако в физиологических условиях усиление воздействий одного из отделов вегетативной нервной системы приводит к компенсаторному напряжению в регуляторных механизмах другого, что переводит систему на новый уровень функционирования, восстанавливая соответствующие гомеостатические параметры. Важнейшую роль в этих процессах играют как надсегментарные образования, так и сегментарные вегетативные рефлексы. В состоянии перенапряжения, срыва адаптации нарушается регуляторная функция и, соответственно, усиление активности одного отдела не приводит к соответствующим изменениям со стороны другого, что клинически проявляется симптомами вегетативной дисфункции.

Миф четвертый: ведущая роль в этиологии вегетативных дисфункций принадлежит стрессу. На самом деле, СВД полиэтиологичен, при этом среди множества причин можно выделить как врожденные, так и приобретенные особенности:

Миф пятый: клинически СВД проявляется преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы. Действительно, сердечно-сосудистые проявления («дистония») присутствуют при различных вариантах вегетативных дисфункций. Однако в диагностике следует помнить и учитывать другие многочисленные клинические проявления данной патологии: состояние кожных покровов, нарушения терморегуляции, цефалгии, изменения со стороны дыхательной системы вплоть до гипервентиляционного феномена (псевдоастматический приступ), симптомы дисфункции желудочно-кишечного тракта как диспептического, так и болевого характера, нарушения мочеиспускания.

Для практикующего врача достаточно сложными в плане диагностики являются такие клинические проявления, как вегетативные пароксизмы («панические атаки», «вегетативный криз»), критериями которых являются: пароксизмальность, полисистемные вегетативные симптомы, эмоционально-аффективные расстройства. В детском возрасте отмечается преобладание в структуре приступа вегетативно-соматических проявлений над собственно паническими, эмоциональными переживаниями, при этом по мере взросления ребенка уменьшается вагальная направленность реакций, возрастает симпатический компонент в пароксизмах, отражая общую интенсификацию гуморального звена регуляции. Недостаточно изученной проблемой в детской вегетологии, при особой значимости и высокой распространенности (от 15 до 50% детей и подростков по данным И. В. Леонтьевой имели в анамнезе как минимум один обморок), остаются синкопальные состояния: вазовагальные, ситуационные, нагрузочные и ортостатические, патологические механизмы которых включают вегетативные компоненты.

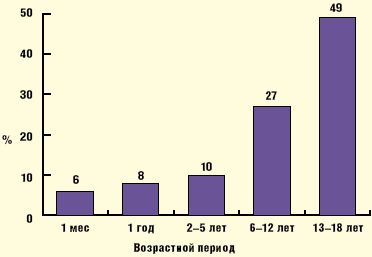

Миф шестой: клинические проявления вегетативной дисфункции характерны исключительно для подросткового возраста. Вегетативная дисфункция является одним из наиболее распространенных заболеваний среди подростков, частота ее в популяции мальчиков, по данным различных авторов, колеблется от 54,6% до 72,6%, а среди девочек от 62,4% до 78,2%. Косвенно о состоянии заболеваемости можно судить и по числу публикаций по данной проблеме среди детей различного возраста: число статей о проявлениях СВД в подростковом возрасте более чем в 7 раз превышает число публикаций о клинических особенностях синдрома у новорожденных (рис. 2).

Возможно, это связано с трудностями объективной диагностики вегетативной дисфункции в неонатологии. Однако внимательный клиницист уже в период новорожденности может выявить симптомы вегетативных расстройств: «мраморность» кожи, цианоз носогубного треугольника или конечностей, нарушения терморегуляции, срыгивания, рвота, «кишечные колики», нарушения ритма сердца или процессов реполяризации на ЭКГ.

Вегетативные сдвиги усугубляются к 4–7 годам, и, как правило, преобладает парасимпатическая направленность, сопровождающаяся боязливостью, нерешительностью поведения, повышением массы тела. Наконец, в пубертатном возрасте отмечается третий «пик» проявлений вегетативной дисфункции, сопровождающийся бурными эмоциональными проявлениями, личностными расстройствами, что приводит к более частой обращаемости за врачебной помощью и, соответственно, к более частой регистрации заболевания.

Миф седьмой: объективно оценить состояние вегетативной нервной системы практическим врачом невозможно. Действительно, диагностика СВД во многом субъективна и зависит от клинического мировоззрения и опыта врача, так как в основном основывается на клинической симптоматике (оценка вегетативного статуса по таблицам и вопросникам А. М. Вейна, модифицированных для детей Н. А. Белоконь, 1987). В настоящее время в педиатрии для характеристики вегетативного тонуса используются математические модели оценки вегетативных показателей: индекс Кердо, анализ вариабельности ритма сердца с расчетом статистических показателей (индекс напряжения по Р. М. Баевскому). Согласно стандартам, выработанным на совместном заседании Европейской и Североамериканской кардиологических ассоциаций в 1996 году, для клинических исследований вариабельность ритма сердца рекомендуется оценивать по четырем основным показателям:

В последние годы возможности математической оценки вариабельности сердечного ритма расширились за счет применения спектрального анализа с выделением определенных составляющих: очень низкочастотной (Very Low Frequency — VLF), отражающей степень активации церебральных эрготропных систем, низкочастотной (Low Frequency), характерной для симпатических влияний, и высокочастотной (High Frequency), с помощью которой описывают вагусные влияния.

Значительно расширяет возможности объективной оценки вегетативной дисфункции применение нагрузочных проб, позволяющих охарактеризовать вегетативную реактивность и вегетативное обеспечение деятельности (физической — при применении пробы с дозированной физической нагрузкой, проб положения — ортостатическая проба, умственной и эмоциональной). Для регистрации вегетативных сдвигов используются параметры сердечно-сосудистой и дыхательной систем: частота сердечных сокращений, вариабельность ритма сердца, величина артериального давления (АД), частота дыхания. Исследуемые показатели регистрируются в покое (вегетативный тонус) и при выполнении деятельности (вегетативное обеспечение, которое может быть нормальным, избыточным или недостаточным и отражает состояние эрготропных аппаратов). Внедрение 24-часового мониторирования артериального давления в педиатрическую практику, оценка суточного ритма АД позволили открыть новую страницу в объективизации оценки вегетативной регуляции сосудистого тонуса.

Таким образом, применение комплексного клинико-экспериментального подхода с использованием функционально-динамического исследования вегетативного статуса, тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности позволит лечащему врачу выявить сдвиги в гомеостатических параметрах организма и оценить состояние его адаптационных механизмов при вегетативной дисфункции.

Миф восьмой: терапия детей и подростков с СВД малоэффективна. Успех лечения детей во многом зависит от своевременности и адекватности проводимой терапии, она должна быть комплексной, длительной, с учетом возраста и клинических проявлений заболевания, с активным участием самого больного и его окружения. Предпочтение должны иметь немедикаментозные методы коррекции в сочетании с общережимными и психотерапевтическими мероприятиями, тогда как медикаментозное лечение должно включать минимальное число индивидуально подобранных препаратов.

Руководство по пациентам в вегетативном состоянии и с минимальным сознанием (American Academy of Neurology, август 2018)

Обзор

В журнале Neurology 08 августа 2018 г. опубликованы рекомендации American Academy of Neurology по пациентам в вегетативном состоянии и с минимальным сознанием.

2a. Врачам необходимо применять стандартизованные методы нейроповеденческой оценки, которые продемонстрировали валидность и надежность (например методы, рекомендованные American Congress of Rehabilitation Medicine), для улучшения диагностической точности.

2b. Для снижения диагностических ошибок у пациентов с длительным расстройством сознания после травматического повреждения головного мозга, необходимо проведение серии стандартизованных нейроповеденческих оценок с интервалом повторной оценки согласно индивидуальным клиническим обстоятельствам.

2с. Врачам необходимо предпринять попытку пробуждения до проведения оценки, чтобы провести оценку уровня сознания, в любых ситуациях с угнетением пробуждения или подозрением на угнетение пробуждения.

2d. Врачу необходимо идентифицировать и проводить лечение состояний, которые могут запутывать точную диагностику расстройства сознания, до установления окончательного диагноза.

2е. В ситуациях, когда имеется продолжающаяся неопределенность по данным о сознании несмотря на серию нейроповеденческих оценок, либо когда выявляются запутывающие параметры точной клинической диагностической оценки, врач может использовать мультимодальные оценки, включающие специализированные функциональные методы визуализации или электро-физиологическое исследование, для определения данных осознания не выявленных при нейроповеденческой оценке, которое может привести к рассмотрению альтернативного диагноза.

2f. В ситуациях, когда нет поведенческих данных наличия сознания при клиническом осмотре, но если функциональная нейровизуализация или электро-физиологическое исследование предполагает возможно сохраненное осознание, можно проводить частую нейроповеденческую переоценку для выявления появляющихся признаков осознания и можно повременить с принятием решения по снижению интенсивности реабилитационного лечения у пациентов, получающих активное реабилитационное лечение. Длительность проведения активного реабилитационного лечения определяется совместно лечащим врачом и лечебным учреждением.

3. При обсуждении прогноза с родственниками пациента с расстройством сознания в течение первых 28ми дней после травмы, врач должен избегать выражений, подразумевающих что подобные пациенты все имеют плохой прогноз.

4. Врач пациента с длительным расстройством сознания должен выполнять серию стандартизованных поведенческих оценок для выявления тенденций в траектории восстановления, которые важны для определения прогноза.

5. Посттравматическое вегетативное состояние/синдром невосприимчивого бодрствования: врач должен проводить оценку по шкале оценки инвалидности через 2-3 месяца после травмы и может провести оценку на наличие P300 через 2-3 месяца после травмы, либо оценить реактивность ЭЭГ через 2-3 месяца после травмы, для прогнозирования касательно 12ти месячного восстановления сознания у пациентов с посттравматическим вегетативным состоянием /синдромом невосприимчивого бодрствования.

Врач должен выполнить МРТ через 6-8 недель после травмы для определения поражения мозолистого тела, верхне-дорсолатерального повреждения ствола мозга, либо повреждения лучистого венца головного мозга, для прогнозирования касательно того, что пациент останется в персистирующем вегетативном состоянии через 12 месяцев, у пациентов с травматическим вегетативным состоянием/синдромом невосприимчивого бодрствования.

Врач должен выполнить однофотонную эмиссионную компьютерную томографию через 1-2 месяца после травмы для прогнозирования 12ти месячного восстановления сознания и степени инвалидизации/восстановления у пациентов с травматическим вегетативным состоянием/синдромом невосприимчивого бодрствования.

Врач может повести оценку на наличие более высокого уровня активации участков коры, связанных со слухом, путем проведения зависимой от уровня кислорода в крови функциональной МРТ с определением реакции на знакомый голос, говорящий имя пациента, для прогнозирования 12ти месячного восстановления сознания (после МРТ) у пациентов с травматическим вегетативным состоянием/синдромом невосприимчивого бодрствования через 1-60 месяцев после травмы.

6. Нетравматическое постаноксическое вегетативное состояние/синдром невосприимчивого бодрствования: врач должен выполнить оценку по пересмотренной шкале восстановления после комы и может провести оценку соматосенсорных вызванных потенциалов для прогнозирования касательно 24х месячного восстановления сознания у пациентов с н етравматическим постаноксическим вегетативным состояние/синдромом невосприимчивого бодрствования.

8. Врач должен объяснять родственникам пациента, что состояние с минимальным сознанием диагностируется в течение 5ти месяцев после травмы, и что травматическая этиология связана с более благоприятными исходами и вегетативным состоянием / синдромом невосприимчивого бодрствования, и что нетравматическое расстройство сознания связано с более худшими исходами, но индивидуальные исходы варьируют и прогноз не является плохим для всех.

9. У пациентов с длительным расстройством сознания как только был определен прогноз, указывающий на вероятно тяжелую длительную инвалидность, врач должен объяснить родственникам, что им нужна помощь в определении целей лечения и чтобы заполнить специфичные для каждого региона формы касательно принятия медицинских решений, чтобы подать на пенсию по инвалидности, по имущественному планированию, по ухаживающим в длительном периоде.

10. Когда пациенты переходят в хроническую фазу вегетативного состояния/синдрома невосприимчивого бодрствования (то есть через 3 месяца после не-травматического повреждения головного мозга и через 12 месяцев после травматического повреждения головного мозга ) необходимо провести объяснение прогноза с ударением на вероятность перманентной тяжелой инвалидности и необходимости долгосрочного ухода за пациентом.

11. Врач должен определить предпочтения пациента и семьи изначально и в процессе лечения для направления процесса принятия решений по пациентам с длительным расстройством сознания.

16. Врач должен проводить лечение сопутствующих состояний, усилить пробуждение перед диагностической оценкой, применять валидированные и надежные стандартизованные поведенческие методы оценки (особенно у детей), и проводить серийные оценки для улучшения диагностической точности у детей с длительным расстройством сознания.

17. Врач должен объяснять семье, что естественное развитие и прогноз у детей с длительным расстройством сознания точно не определен и что в настоящее время не установлены методы оценки для улучшения прогностической точности у детей.