в онтогенезе выделяют такие этапы развития как

Что такое индивидуальное развитие человека и какие у него стадии

Содержание:

Индивидуальное развитие человека — это разнообразные изменения, происходящие с организмом от момента зачатия до смерти, переход из одного состояния в другое. Единицей роста и развития организма является клетка. Формирование человека начинается с процесса слияния гаплоидных половых клеток (яйцеклетки и сперматозоида, образования одной диплоидной клетки — зиготы).

Индивидуальное развитие человека: кратко об основных этапах

В биологии процесс индивидуального развития организма называют онтогенезом. Термин происходит от двух греческих слов, означающих «сущий» и «зарождение». Индивидуальное развитие человека состоит из трех периодов: эмбрионального, постнатального, зрелости. В каждом периоде, в свою очередь, выделяют несколько этапов.

Этапы онтогенеза человека. Таблица

| Периоды развития | Этапы и стадии индивидуального развития человека |

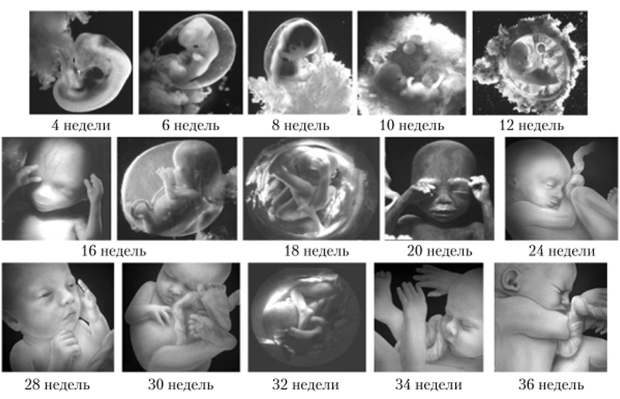

| I. Внутриутробный (от зачатия до рождения). | 1. Раннеэмбриональный (от зачатия до 34 суток эмбриона); (стадии: зигота, дробление, гаструляция, закладка органов). 2. Зародышевый этап (от 35 до 60 сут.). 3. Плодный этап (от 2 мес. до рождения). |

| II. Постнатальный (от рождения до 21–25 лет). | 4. Новорождённый (от рождения до 10–15 сут.). 5. Грудной (молочного питания) (до 1 года). 6. Детство (от 1 года до 11–12 лет), в том числе раннее (от 1 до 3 лет), среднее (от 3 до 6 лет), позднее (от 6 до 11–12 лет). 7. Подростковый (от 11–12 до 15–16 лет). 8. Юношеский (от 15–16 до 21–25 лет). |

| III. Зрелый (от 21–25 лет до физиологической смерти). | 9. Зрелый (от 21–25 до 55–60 лет). 10. Пожилой (от 55–60 до 75 лет). 11. Старческий (от 75 до 90 лет). 12. Долгожителей (от 90 лет и старше). |

Индивидуальное развитие организма человека начинается с процесса оплодотворения. Яйцеклетки созревают в организме женщины каждый месяц. В середине менструального цикла происходит овуляция и яйцеклетка начинает свой непрямой путь в матку. Сперматозоиды попадают в организм женщины во время полового акта. Оплодотворение чаще всего происходит в маточной трубе. Зигота проходит ряд последовательных делений, и образуется эмбрион.

Внутриутробный период развития

Эмбрион развивается около 280 суток. К концу первых 24 часов после оплодотворения происходит дробление зиготы, а уже через 40 часов зародыш состоит из четырёх клеток. Происходят многократные митотические деления, в результате образуется плотный шар, начинается дифференцировка клеток. Зародыш движется к матке по яйцеводу, через 5–6 суток попадает в матку, закрепляется на её стенке. После этого зародыш получает кислород и питание из крови матери.

К 26-й неделе плод сформирован настолько, что может выжить в случае преждевременных родов. К 30-й неделе будущий ребёнок обычно лежит головкой вниз. 40-я неделя — появление новорождённого на свет.

3.3. Онтогенез

Онтогенез – это индивидуальное развитие организма от момента образования зиготы до смерти. В ходе онтогенеза проявляется закономерная смена фенотипов, характерных для данного вида.

Различают два типа онтогенеза:

1. Прямой:

– неличиночный (рыбы, птицы, пресмыкающиеся, яйцеклетки богаты питательными веществами, значительная часть онтогенеза в яйце во внешней среде)

– внутриутробный (млекопитающие, обеспечение жизненных функций и развития зародыша материнским организмом через плаценту, роль провизорных органов).

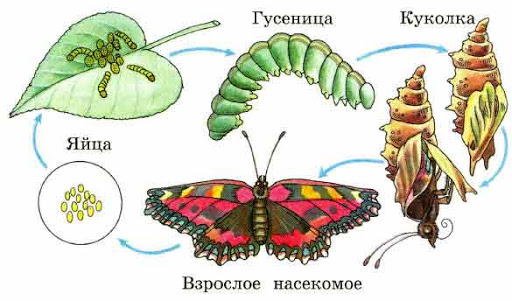

2. Непрямой – когда организм проходит через стадию личинки – зародыша, способного к самостоятельному существованию (насекомые, амфибии, иглокожие), для этого типа онтогенеза характерен метаморфоз – превращение в зрелую особь. Метаморфоз:

– неполный (яйцо-личинка-имаго) – свойствен тараканам, саранчовым, клопам. У этих насекомых из яйца выходит личинка, похожая на взрослое насекомое (нимфа) и после каждой линьки происходит постепенный рост имеющихся крыльев и органов размножения. У стрекоз и подёнок личинки живут в водной среде, дышат жабрами и лишены крыльев. При метаморфозе они превращаются в крылатых насекомых, дышащих с помощью дыхалец.

– полный (яйцо-личинка-куколка-имаго): у бабочек, жуков, комаров, пчёл, мух и др. развитие протекает с полным метаморфозом, когда питание осуществляется на стадии личинки, а расселение и размножение – на взрослой стадии. При этом в ходе превращений происходит последовательная смена не похожих друг на друга форм: из яйца вылупляется червеобразная личинка, которая после нескольких линек превращается в малоподвижную куколку, а из куколки выходит крылатое взрослое насекомое с тремя парами конечностей. У двоякодышащих рыб личинка, имеющая наружные жабры, превращается во взрослую особь с жабрами, лежащими в полости тела, а также имеющую лёгкое.

У земноводных похожий на малька рыб головастик, обитающий в воде, превращается в лягушонка с лёгкими, конечностями, костными зубами, который выходит на сушу.

Этапы онтогенеза:

1. Пренатальный (дородовой, эмбриональный) – от образования зиготы до выхода из яйцевых оболочек или рождения; организм не способен к самостоятельному существованию, развивается внутри материнского организма и полностью зависит от него.

– бластулы – стадия развития многоклеточного зародыша после дробления зиготы (митотического деления с самоудвоением ДНК, но без роста клеток). Все ядра клеток-бластомеров диплоидные, с абсолютно одинаковой генетической информацией. Обычно бластула состоит из 64 бластомеров. Зигота в процессе бластуляции не увеличивается в размерах, увеличивается число клеток, из которых она состоит; образуется однослойный зародыш, покрытый бластодермой, формируется первичная полость тела – бластоцель;

– гаструлы – стадия образования зародышевых листков – эктодермы, энтодермы (у двухслойных кишечнополостных и губок) и мезодермы (у трехслойных многоклеточных животных). У кишечнополостных животных на этой стадии формируются специализированные клетки, такие как стрекательные, половые, кожно-мускульные и т.д. Процесс образования гаструлы называется гаструляцией.

– Нейрулы – стадии закладки отдельных органов.

– Гисто– и органогенеза – стадии появления специфических функциональных, морфологических и биохимических различий между отдельными клетками и частями развивающегося зародыша. У Позвоночных животных в органогенезе можно выделить:

а) нейрогенез – процесс формирования нервной трубки (головного и спинного мозга) из эктодермального зародышевого листка, а также кожного покрова, органов зрения и слуха;

б) хордогенез – процесс формирования из мезодермы хорды, мышц, почек, скелета, кровеносных сосудов;

в) процесс формирования из энтодермы кишечника и связанных с ним органов – печени, поджелудочной железы, легких. Последовательное развитие тканей и органов, их дифференцировка происходит благодаря эмбриональной индукции – влиянию одних частей зародыша на развитие других частей. Это связано с деятельностью белков, которые включаются в работу на определенных стадиях развития зародыша. Белки регулируют активность генов, определяющих признаки организма. Таким образом, становится понятным, почему признаки определенного организма появляются постепенно. Все гены никогда не включаются в работу вместе. В конкретное время работает лишь часть генов.

2. Постнатальный (послеродовой, постэмбриональный) – с момента рождения до смерти; самостоятельное питание, передвижение и т.д.

Важнейшим событием онтогенеза является возможность осуществления размножения, по этому признаку выделяют следующие периоды постнатального этапа онтогенеза:

– дорепродуктивный (особь не способна к размножению) подразделяют на эмбриональный и ювенильный;

– репродуктивный (наиболее стабильное состояние);

– пострепродуктивный – связан со старением, характерно прекращение участия в размножении, устойчивость снижается. Различают внешние признаки старости (снижение эластичности кожи, поседение волос, развитие дальнозоркости) и внутренние (обратное развитие органов, снижение эластичности кровеносных сосудов, нарушение кровоснабжения мозга, деятельности сердца и др.). Все это приводит к снижению жизнеспособности и повышению вероятности гибели.

Постэмбриональный период человека подразделяется на следующие периоды:

– грудничковый (от рождения до 4 недель);

– грудной (от 4 недель до года);

– дошкольный (ясельный, средний, старший);

– школьный (ранний, подростковый);

– репродуктивный (молодой до 45 лет, зрелый до 65 лет);

– пострепродуктивный (пожилой до 75 лет и старческий – после 75 лет).

Эмбриональный период (или эмбриогенез) – с момента образования зиготы до рождения или выхода организма из яйцевых оболочек. Этапы эмбриогенеза: дробление, в результате которого образуется бластула; гаструляция, в процессе которой возникают зародышевые листки (эктодерма, энтодерма и мезодерма); образование тканей и органов. Способ дробления зиготы зависит от количества желтка и характера его распределения в цитоплазме яйцеклетки. Различают полное и неполное дробление. Полное дробление может быть равномерным и неравномерным, а неполное – дискоидальным и краевым. Процесс гаструляции осуществляется разными способами и зависит от строения бластулы, т.е., в конечном счете, от количества желтка в яйцеклетке. Для гаструляции характерны перемещения и дифференцировка клеток, в результате чего образуется двух- или трехслойный зародыш. После завершения гаструляции происходит развитие осевого комплекса: хорды, нервной трубки, туловищной мезодермы; стадия нейрулы. Процесс дифференцировки клеток определяется многими механизмами, среди которых важную роль играет эмбриональная индукция.

Постэмбриональный период начинается после рождения или выхода организма из яйцевых оболочек. В нем различают прямое развитие, которое проходит без личиночной стадии, и непрямое развитие, при котором имеется личиночная стадия, заканчивающаяся превращением (метаморфозом) во взрослую особь.

Тематические задания

А1. Двухслойное строение тела характерно для

Онтогенез

теория по биологии 🌿 размножение и онтогенез

Онтогенез – индивидуальное развитие организма, от оплодотворения яйцеклетки до самой смерти.

Типы онтогенеза

1.Личиночный тип развития организма

Встречается у рыб, амфибий, насекомых. У них в яйцеклетках мало питательных веществ, в связи с чем зигота в скором времени превращается в личинку. Личинки способны питаться самостоятельно. Рост сопровождается изменениями в строении тела.

Такое развитие называется развитием с метаморфозом. Ярким примером является как раз-таки лягушки. Известный факт, что одна из стадий из онтогенеза – головастик. У него в начальных стадиях нет лап, в отличии от взрослой особи, зато есть жабры и хвост, поэтому он напоминает своей морфологией рыбу. Далее, по мере взросления головастика, жабры зарастают кожей, у него появляются задние конечности, затем передние, а хвост еще какое-то время присутствует. Позже хвост постепенно укорачивается, и на выходе мы имеем лягушку привычного нам внешнего облика.

Цикл развития лягушки

Другим примером развития с личиночной стадией являются насекомые. Здесь два пути развития:

А) с метаморфозом = с полным превращением.

В цикле присутствует стадия куколки.

Развитие насекомого (бабочки-крапивницы) с метаморфозом

Б) без метаморфоза = с неполным превращением.

Личинка растет и внешне очень похожа на взрослую особь.

Развитие насекомого (таракана) без метаморфоза

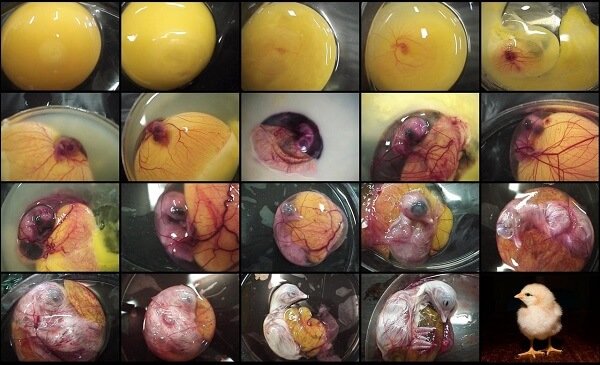

2.Яйцекладный тип развития организма

Характерен, очевидно, птицам, а также рептилиям и яйцекладущим млекопитающим.

Преимущества яйцекладного типа развития в том, что в такой яйцеклетке желтка много, а это значит, что зародыш может находится в яйце более продолжительное время, чем, например, в икре рыб. Это дает больше времени на развитие плода.

Кроме того, у яйцекладущих животных скорлупа более крепкая, чем икринки, что повышает защитные свойства.

Примером яйцекладущих млекопитающих является утконос и ехидна. Эти животные обитают в Австралии, такой тип развития у них сохранился именно из-за того, что материк был образован изолированно от других материков.

3.Внутриутробный тип развития организма

Внутриутробное развитие – самое «продвинутое» среди всех возможных. Оно характерно для плацентарных животных. Преимущества данного типа состоит в том, что потомство вынашивается матерью, оно защищено от многих воздействий окружающего мира. Сам плод находится в плаценте, а питание эмбрион получает через кровеносную систему матери, т.к он соединен с ней пуповиной. Через нее же осуществляются процессы дыхания и выделения плода. Сроки вынашивания потомства у разных видов отличается. Внутриутробное развитие заканчивается появлением потомства.

Развитие эмбриона человека

Периоды онтогенеза

Онтогенез разделяют на эмбриональный период и постэмбриональный. В зависимости от типа развития организма, его свойства в тот или иной период отличаются.

Постэмбриональный период для организмов с личиночным типом развития начинается в тот момент, когда личинка покидает икру, для яйцекладного – в момент вылупления потомства, для внутриутробного – после того, как организм покинет утробу матери. Все, что происходит до этого – эмбриональное развитие.

Возьмем, например, человека и мышь. И те, и другие – млекопитающие плацентарные животные, однако онтогенез у них очень разный. Люди вынашивают потомство в норме около 9 месяцев, а мыши – всего 19-21 день. Половая зрелость у девочек начинается примерно в 11-13 лет, а у мальчиков – 13-15 лет. У мышат – через месяц после рождения. Средняя продолжительность жизни человека – 79 лет, а мышей – около 2 лет.

Чуть сложнее: нужно знать из какого слоя какая ткань образуется.

Для начала — бластуляция. Образуется первый слой.

Затем образуется внутренний слой — энтодерма, а после нее — мезодерма. Именно в таком порядке, потому что есть животные двухслойные, а есть трёхслойные. У двухслойных мезодермы нет.

Только потом происходит дифференцировка органов

| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |

Ответ: 51324

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

Начинается все с зиготы, она дробится, то есть претерпевает митозы.

Дальше только выучить:

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Исходя из условия, этапы нужно прописать, начиная от семени.

Первое — прорастание семени.

Затем должны появиться вегетативные органы растения. Есть органы вегетативные, а есть генеративные. Генеративные отвечают за размножение, а вегетативные за обмен веществ. Это корень, листья, стебель. Нам не подойдет вариант про цветение и опыление, так как генеративные органы развиваются на вегетативных.

За опылением следует образование и формирование зародыша.

Затем наступает плодоношение и созревание семян.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

В онтогенезе выделяют такие этапы развития как

Ожидайте

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Екатерина

Ответственная и отзывчивая! 😊

Аннотация: В современной логопедии под термином «онтогенез развития речи» понимают закономерности овладения всеми ее компонентами, особенности формирования языковой системы у человека.

Статья:

В современной логопедии под термином «онтогенез развития речи» понимают закономерности овладения всеми ее компонентами, особенности формирования языковой системы у человека. Начало – это появление первых слов, но некоторые специалисты включают и проявление речевых реакций (гуление, лепет). Понимать эти особенности важно для составления коррекционной логопедической работы и выявления дизонтогенеза у ребенка.

Существует несколько классификаций, предложенных известными логопедами и лингвистами. Самая популярная периодизация была составлена А. Н. Гвоздевым, который подробно описал усвоение ребенком частей речи. Также часто ссылаются на закономерности, выявленные А. Н. Леонтьевым. На основе знаний о нормальном речевом онтогенезе, логопеды могут определить его нарушение у детей.

Периодизация по А. Н. Леонтьеву

А. Н. Леонтьев выделил 4 основных этапа развития речи в онтогенезе, которые начинаются с рождения и охватывают школьные годы. Их краткое описание представлено ниже.

Подготовительный этап

В промежуток времени с рождения до года создаются предпосылки для овладения компонентами языковой системы. Первые голосовые реакции – крик и плач, способствующие развитию дыхательного, голосового и артикуляционного отделов.

В возрасте нескольких недель малыш начинает прислушиваться к голосам окружающих людей и реагировать на них. К концу 1-го месяца он уже успокаивается, когда слышит колыбельную. В первые месяцы появляется комплекс оживления: это улыбка, двигательные движения конечностями на появление родных. Появляется реакция на интонацию взрослого.

В 2 месяца появляется гуление, а к 3-4-м месяцам начинается стадия лепета. С 5 месяцев ребенок пытается повторять артикуляцию за взрослыми. С 6 месяцев в речи появляются слоги. Подражая, малыш осваивает все основные элементы просодической стороны речи.

В период с 6 месяцев до года ребенок различает определенные звуковые сочетание и сопоставляет их с предметами или действиями. Постепенно малыш повторяет за окружающими все более сложные сочетания звуков. Конец периода отмечается появлением первых слов и активизацией коммуникативной функции речи. Родителям в это время очень важно создать благоприятные условия для усвоения ребенком языковой системы.

Этап развития до трех лет

В период от года до трех дети обращают особое внимание на артикуляцию окружающих. Ребенок повторяет за взрослыми, пытается произносить все более сложные слова. В его речи возникают смешения фонем, замены, искажение из-за несформированных в силу возраста правильных артикуляционных укладов.

С года до 1,5 лет детская речь носит ситуационный (контекстный) характер. Понять, что хочет ребенок, получается лишь с учетом ситуации. Малыш активно использует невербальные средства общения. Начиная с 1,5 лет речь приобретает более обобщающую направленность. Он начинает понимать инструкции взрослых. С 2-х до 3-х происходит активное накопление словарного запаса.

К началу 3-го года жизни осваиваются простые грамматические категории. Возникает переход от односложных высказываний к простым фразам с нарушенными нормами согласования. Постепенно ребенок осваивает навык грамматической связи слов в предложении. К двум годам им практически полностью усвоена категория единственного и множественного числа; появляются падежные окончания. Понимание речи опережает произносительные возможности ребенка.

Период дошкольного развития

У многих детей звукопроизношение искажено, потому что органы артикуляции еще не готовы к сложным укладам. Совершенствуется навык самоконтроля за своей речью и окружающих; формируются фонетико-фонематические процессы.

Словарный запас продолжает расти, к 4-6 годам дети используют примерно 3 000–4 000 слов. Происходит уточнение значения слов, но иногда их употребляют в несоответствии со значением. В 4-5 лет возникает явление словотворчества, во время которого происходит формирование языкового чутья.

Развивается грамматический строй и связная речь. Предложения усложняются, становятся более распространенными. В 4 года в детской речи преобладают сложные конструкции предложений. В возрасте 5 лет предложения составляются с учетом грамматической связи слов. Детские ответы похожи на короткий рассказ. Начинается овладение монологической формой речи, дошкольник может пересказывать короткие сказки без помощи взрослых.

К концу дошкольного периода оказываются полностью сформированными правильное звукопроизношение, фонетико-фонематические процессы и контекстная речь.

Школьный период

Его продолжительность с 7 до 17 лет. Отличительная особенность – сознательное усвоение речи. Происходит овладение навыком звукового анализа, усвоение грамматических правил родного языка. Главная роль отводится письменной речи. Ребенок учится сознательно использовать приобретенные речевые навыки.

Закономерности нормального речевого развития по А. Н. Гвоздеву

В основе предложенной схемы – особенности появления у детей частей речи и грамматических категорий. А. Н. Гвоздев выделяет два этапа:

Логопеды при построении коррекционной работы опираются на данные закономерности онтогенетического развития речи.

Аморфные слова-корни

А. Н. Гвоздев начинает рассматривать усвоение родной языковой системы с года и 8 мес., когда у малыша уже есть первые слова. Данный этап делится на два подпериода, в каждом из которых имеются свои особенности.

Большую часть составляют имена существительные, звукоподражательные комплексы и лепет. Всего в словаре ребенка в этот период около 29 подобных аморфных слов. Он четко произносит гласные, губно-губные, переднеязычные, заднеязычные, СЬ, ЛЬ. Слоговая структура состоит из одного ударного слога или двух одинаковых.

В этот возрастной период формируются предпосылки для успешного овладения ребенком составляющих языковой системы. Он начинает употреблять самые простые формы частей речи и звуки с несложными артикуляционными укладами.

Усвоение грамматической структуры предложения

Этот большой период начинается с 1 г. 8 мес. и длится до 6 лет. Ребенок усваивает все грамматические навыки; слоговая структура и звукопроизношения к 5-6 годам оказываются полностью сформированными. Дети активно занимаются словотворчеством. Данное явление обусловлено попытками овладеть нормами родного языка, не зная грамматических правил.

Первый период

Первые формы слов (1 г. 8 мес. – 2 г.). Малыш соединяет 3-4 слова в предложение. Он овладевает навыком согласования существительного в именительном падеже с глаголом, появляются начальные признаки прилагательного подчинения. Сама фразовая речь характеризуется аграмматичностью.

Начинает склонять слова по падежам (именительный, винительный, предложный); добавляет уменьшительно-ласкательные суффиксы; появляются новые наклонения глаголов; часто опускает приставки.

В этот период появляются первые прилагательные, но ребенок их использует без согласования с существительным. Появляются наречия, местоимения (о себе говорит в 3-м лице); частицы. В трехсложных словах ребенок опускает предударный слог, а в четырехсложных слоговая структура чаще всего сохраняется.

Появляются артикуляционные уклады Н, Т, Д. Большая часть стечений согласных замещается одной фонемой.

Второй период

С 2-х лет до 2 г. 6 мес. происходит усвоение окончаний, в состав предложений добавляются союзы. Из распространенных ошибок – замена окончаний и их употребление в рамках одного значения. Появляются суффиксы, дательный, творительный падежи. Начинает склонять глаголы по лицам, временам, но может смешивать род.

Увеличивается количество прилагательных, но при их использовании ребенок нарушает нормы согласования. Форму множественного числа использует только в именительном падеже. Происходит усвоение личных местоимений; наречий, которые используют для сравнения. Появляется больше предлогов и сложных союзов.

В сложных словах чаще всего встречается опускание предударных слогов и приставок. Ребенок часто смешивает в речи схожие фонемы. Стечение согласных остается неусвоенным, но некоторые группы он произносит правильно.

Третий период

От 2,6 мес. до 3-х лет малыш усваивает служебные части речи. Структура предложения усложняется, появляется навык подчинения слов. Но ребенком еще не освоена категория рода. Практически освоены все основные падежные окончания, но в них чаще встречается влияние О. Усваиваются суффиксы, обозначающие увеличение.

Ребенок свободно пользуется всеми формами возвратных глаголов, приставок. Но иногда он их может смешивать. Начинает применять навыки согласования при построении предложений. Появляются формы кратких причастий. Ребенок путает притяжательные местоимения. Верно употребляет предлоги и большую часть союзов.

Редко встречается искажение слоговой структуры, чаще всего в незнакомых словах. Формируются артикуляционные уклады шипящих звуков; усваивается произношение стечения согласных.

Четвертый период

Пятый период

Период от 4-х до 6-ти лет характеризуется усвоением практически всех грамматических форм частей речи. Ребенок испытывает затруднения в составлении предложений со словом «который».

Границы всех перечисленных этапов – примерные, все зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от условий речевой среды, в которой он растет. Благодаря знанию этапов онтогенетического развития речи можно определить, как идет процесс усвоения компонентов языка. Учитывая онтогенетические, психические особенности, логопеды составляют коррекционную работу.