в фильме нефть кто такой пол

Как это снято: «Нефть»

Идея «Нефти» возникла у Пола Томаса Андерсона в начале 2000-х годов, когда работа над одним из сценариев зашла в тупик. Пытаясь отвлечься, он наткнулся на роман Эптона Синклера «Нефть!», масштабное произведение, повествующее о сыне крупного нефтепромышленника. Вдохновившись книгой, Андерсон на несколько месяцев погрузился в изучение темы нефтедобычи и нефтяной лихорадки в Калифорнии рубежа XIX-XX веков. От первоисточника в итоге режиссер ушел довольно далеко: например, изменил главного героя с сына на отца, придумал новые имена, да и вообще ограничился лишь частью романа (примерно первыми 150 страницами) и наполнил историю другими событиями. Чтобы подчеркнуть, что фильм — это не точная экранизация, Андерсон поменял и название на There Will Be Blood («И будет кровь»; хотя в российской локализации почему-то решили вернуться к варианту Синклера). Так режиссер, кстати, подчеркнул еще и свою склонность к гигантомании и глобальным обобщениям, ведь заглавие — это цитата из Книги Исход. В историю Синклера Андерсон вообще вплел много библейских мотивов. Например, проповедник Илай носит имя ветхозаветного святого, который должен появиться на земле перед Вторым пришествием, а главный герой, обличающий молодого лже-пророка, носит имя Плэйнвью, то есть «Всевидящий».

Сценарий Андерсон писал конкретно под Дэниэла Дэй-Льюиса. Режиссер знал, что актеру пришелся по душе его предыдущий фильм «Любовь, сбивающая с ног», так что он был уверен, что Дэй-Льюис даст согласие. И действительно, как вспоминал сам актер, он сразу принял предложение роли. Даже то, что сценарий на тот момент еще не был завершен, его не смутило, поскольку было ясно, что «Андерсон полностью погружен в материал».

Подготовкой к роли Дэй-Льюис занимался почти год. Первым и особенно важным элементом образа для авторов был голос. Референсом максимально близкой интонации были записи людей XIX-начала XX века, а также кумира Андерсона Джона Хьюстона, крупного голливудского актера и режиссера. Опорой же в плане внешнего образа и характера, по словам Андерсона, был ни кто иной, как Дракула. Режиссер даже шутит, что отчасти снимал фильм как хоррор (это прослеживается в типичном для жанра нагнетании саспенса с помощью длинных кадров, а также в готическом шрифте титров). Другие актеры рассказывают, что общаться с Дэй-Льюисом было довольно тяжело, поскольку все три месяца съемок тот старался не выходить из мрачного образа. Потому даже опасные трюки актер выполнял сам. Например, падение в шахту снимали без привлечения каскадера или дублера. И, кстати, фильм в итоге принес ему вторую (из рекордных трех) статуэтку «Оскар».

Вторая по важности и, вероятно, по сложности роль в фильме — церковный проповедник Илай. Ее изначально должен был исполнять актер Кел О’Нил, и с ним даже провели две недели съемок. Пола Дано пригласили сыграть лишь эпизодическую роль его брата в одной сцене. Однако после того, как Андерсон увидел Дано на площадке, было решено отдать роль Илая тоже ему, а сценарий переписать, сделав братьев близнецами. На подготовку к тяжелому образу у Дано было всего четыре дня. Актеру этого оказалось достаточно.

Нельзя не упомянуть и Диллона Фризье, сыгравшего сына Плэйнвью, поскольку найти его было одной из самых сложных задач на проекте. Сначала детей искали в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, но потом Андерсон понял, что для роли необходим уроженец Техаса, впитавший особую местную атмосферу. И действительно, в одной их техасских школ нашелся десятилетний Фризье. Несмотря на отсутствие актерского опыта, с ним даже не понадобилось проводить проб — все стало понятно после простой беседы. По признанию Дэй-Льюиса, юный актер блестяще справился со своей задачей, однако после «Нефти», как известно, карьеру продолжать не стал.

Съемки уместились в три летних месяца 2006 года и прошли в штатах Техас, Калифорния и Нью-Мексико. Насколько это было возможно по логистике, Андерсон старался работать по хронологии действия. Большая часть съемок прошла в техасском городе Марфа и его окрестностях, привлекших группу по нескольким причинам. Во-первых, здесь была достаточно обширная пустынная местность, позволяющая свободно снимать на 360° так, чтобы в кадр не попадало ничего лишнего. Во-вторых, здесь уже были некоторые необходимые по сюжету элементы: небольшая железная дорога и настоящие шахты (некоторые глубиной до 20 метров), заброшенные с начала XX века. Благодаря этому удалось и бюджет сохранить, и сделать пространство фильма еще более аутентичным. В Марфе также построили деревянные декорации маленького калифорнийского поселения, где происходит значительная часть действия: дома, церковь, а также нефтяная вышка.

Интерьерные сцены из последнего акта фильма снимались в знаменитом особняке Грейстоун в Беверли Хиллз, некогда принадлежавшем нефтяному магнату Эдварду Л. Доэни, прототипу героя «Нефти» Синклера. В том числе здесь восстановили в исторических цветах зал для боулинга, где разворачивается финальная сцена.

Важным моментом была совместная работа оператора Роберта Элсвита с художником-постановщиком Джеком Фиском. Элсвит даже замечает в интервью, что 80% его успеха было обеспечено именно Фиском. Они совместно продумывали декорации, чтобы выдержать единый стиль, добиться необходимых условий света внутри, а также вписать постройки в существующий ландшафт.

«Нефть» удостоилась «Оскара» в операторской номинации, обойдя даже таких конкурентов, как «Старикам тут не место» и «Искупление». И действительно визуальное решение картины впечатляющее. Разберем основные особенности работы Роберта Элсвита, постоянного оператора Андерсона за вычетом лишь «Мастера» и пока не вышедшей «Призрачной нити».

Начнем с визуальных референсов. Как и полагается такой въедливой натуре, как Андерсон, он вместе с оператором и художниками изучил и отсмотрел едва ли не всю возможную фото- и видеохронику, касающуюся жизни Калифорнии в начале XX века. Также команда побывала во всех музеях, хранящих артефакты эпохи. Из фильмов Андерсон подчеркивает влияние классического вестерна Джона Хьюстона «Сокровища Сьерра Мадре». По словам режиссера, это очень прямолинейная картина, и они с Элсвитом старались сделать кадр как можно более простым, аскетичным и понятным.

Как и всегда у Андерсона фильм снимался на пленку (Элсвит, кстати, тоже ее большой поклонник и старается не работать над цифровыми проектами). Авторы использовали анаморфотный формат, дающий, по мнению режиссера, особую глубину резкости, масштаб и ощущение старого кино. Также для придания изображения ретро-атмосферы Элсвит использовал модифицированную оптику Panavision, где, в том числе, были объективы 35mm и 55mm, сделанные еще в 1960-е годы. Было у Элсвита и более винтажное оборудование. Например, некоторые общие планы сняты на 43mm объектив Pathe 1910 года.

Андерсон известен как большой почитатель Стэнли Кубрика, и его влияние, конечно, чувствуется в том, как снята «Нефть». Андерсон прибегает к таким характерным решениям, как длинные кадры с плавной панорамирующей камерой (средняя длинна кадра в фильме составляет 18 секунд, что довольно много), плавные наезды и отъезды камеры, частые общие планы, симметричная композиция. Вкупе эти приемы формируют «эпический дух», который отличает режиссерский стиль Андерсона.

Интересен такой подход Элсвита с работе со светом. С его помощью оператор визуально разделяет героев. Например, в сцене, где Плэйнвью понимает, что человек, назвавшийся его братом, на самом деле врет, один актер находится в тени, а другой — на свету.

Аскетичный дух картины подчеркивается решением череды открывающих сцен. На протяжении первых минут двадцати фильма почти нет диалогов, а сюжет формируется исключительно за счет визуальных средств и демонстрации действия. Так заодно выявляется и характер главного героя — человека дела, прибегающего к слову исключительно по необходимости.

Одной из самых масштабных и сложных в плане съемки была сцена пожара на буровой. Создание сцены и Андерсон, и Элсвит описывают не иначе, как «кошмар» и «безумие».

Художественный департамент построил 25-метровую сосновую вышку, которой предстояло сгореть. Струя нефти обеспечивалась смесью дизельного топлива и бензина, подаваемой через специальный насос. Съемка велась с разных точек одновременно, как минимум семью камерами, часть из которых из-за близости к пожару поместили в огнеупорные боксы. Снимать сцену изначально планировали две ночи подряд, чтобы получить как можно больше точек съемки. Однако специалисты по эффектам не были уверены, что вышку удастся потушить, чтобы она сохранилась для второй съемочной смены. В итоге группе пришлось уложиться в одну ночь, а значит отказаться от некоторых кадров. Тем не менее Андерсон при всем своем перфекционизме остался доволен отснятым материалом. Интересно, что когда в следующую смену понадобилось снимать отражения огня на лицах актеров, Андерсон категорически отказался от предложения Элсвита использовать искусственный свет — группа специально разводила настоящий, причем довольно большой костер.

Добавим несколько слов об одержимости Андерсона традиционными методами работы с материалом. В фильме все, кроме небольшого количества визуальных эффектов (в основном, убирающих лишние современные элементы), делалось без применения цифровых технологий. В том числе в картине не было цифровой цветокоррекции. Элсвит отмечает, что обычно цветокоррекция позволяет схитрить и поправить изображение, но не в случае работы с Андерсоном. Здесь ответственность увеличивалась, поскольку все, оказывавшееся на пленке, в таком же виде потом шло на экран.

«Нефть» ознаменовала начало сотрудничества Андерсона с композитором Джонни Гринвудом, до этого известным, прежде всего, как гитарист Radiohead. Он писал музыку по предложению режиссера на уже готовый видеоряд. При этом в основном экспрессивные композиции создавались не на конкретные сцены или героев, а под общим впечатлением от фильма и сценария. И режиссеру, и композитору не хотелось делать традиционный оркестровый саундтрек. В итоге Гринвуд решил соединить привычные оркестровые элементы с фантасмогорическими мелодиями, диссонансными звуками, напряженно пульсирующими ломаными ритмами и необычными инструментами, вроде волн Мартено (своего рода гибрид фортепиано и скрипки). Всего записали около двух часов материала, из которых около получаса вошло в фильм. Примерно так Гринвуд и задумывал — он специально писал больше музыки, чтобы у Андерсона была возможность выбрать более подходящую. Кроме того, в саундтрек фильма были добавлены более ранние сочинения Гринвуда (из-за этого ему не удалось получить номинацию на «Оскар»), а также произведения Иоганнеса Брамса и Арво Пярта. Закончить обзор предлагаем просмотром эпизода пожара, где сочетание музыки Гринвуда и визуального ряда создает, пожалуй, наиболее мощный эффект.

«Нефть» Пола Томаса Андерсона. Рецензия Антона Долина

Режиссеру Полу Томасу Андерсону исполнилось 50 лет. «Искусство кино» публикует рецензию Антона Долина на фильм «Нефть» 2007 года.

«Вместо крови подсунули нефть!» — возмутились те, кто успел прочесть оригинальное название фильма, набранное красивым готическим шрифтом, There Will Be Blood. Наши прокатчики сменили название не без умысла: тут и отсылка к основам российской экономики, и избавление от немодного нынче высокого «штиля», и восстановление исторической справедливости («Нефть» — роман Эптона Синклера, положенный в основу фильма, а слова «И будет кровь» были подзаголовком одного из поздних изданий). Самое главное — с ходу установлена связь между кровью и нефтью, на которой зиждется конструкция фильма. Ведь он отчетливо делится на две части: в первой добывают нефть, во второй льется кровь.

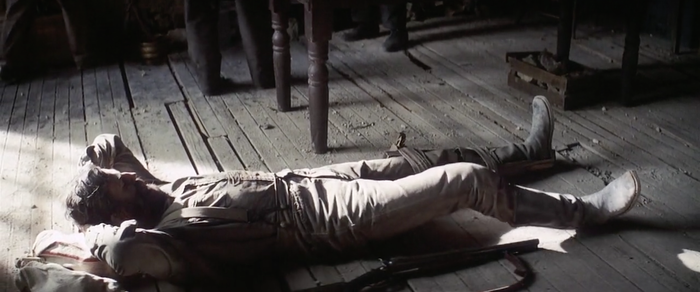

Здесь стартует вторая часть, лишенная производственно-эпического размаха. А самое главное, лишенная нефти: теперь в поле зрения не добыча, но добытчик. Сперва — попытка диалога Плейнвью с его «сыном и партнером» Эйч Даблью, потерявшим слух во время взрыва газа. Как алчный Альберих в «Золоте Рейна» отказывался навеки от любви, чтобы получить доступ к заколдованным сокровищам, так нефтяник платит за секреты земных недр дорогую цену — теряет контакт с наследником, оставаясь в окончательном и инфернальном одиночестве. Диалог слепого с глухим — разбогатевшего и опустившегося Плейнвью с его повзрослевшим сыном-предателем (тот уезжает в Мексику на собственное месторождение, превращаясь из партнера в конкурента) — отзывается рифмой в финале. Последующий диспут героя с основным оппонентом, священником Элаем, завершается в своеобразном эпилоге фонтаном крови — заметим, до сих пор на экране было немало драк и даже смертей, но не пролилось ни капли красной жидкости. А теперь ее — лужа, и Плейнвью ритуально оставляет свой след в крови врага, наступив в нее. Так в безоблачной первой части фильма, еще до катастрофы, Эйч Даблью пачкал ботинок в ручейке липкой нефти, найденной на участке семейства Санди. И звучат победоносные скрипки — заключительное Аллегро из Скрипичного концерта Брамса. Эта же музыка ознаменовала в середине фильма открытие нефтяной скважины.

Разбирать красивые построения «Нефти» — одно удовольствие, из них можно составить книжку более внушительную, чем «Нефть» Эптона Синклера. Фильм, однако, кажется таким цельным куском, что не хочется разрушать его структурным анализом. Все ругатели и апологеты Пола Томаса Андерсона сходятся в одном: он — выдающийся формалист, достойный сравнения со Стэнли Кубриком и Орсоном Уэллсом, вернувший Америке давно забытый эпический дух (чаще всего «Нефть» по элементарному тематическому сходству сопоставляют с «Сокровищем Сьерра-Мадре» и «Гигантом»). Меж тем формализм — лучший способ для обмана зрительских рецепторов; характерный запах нефти в этой картине не более чем маскировка.

Этот фильм — не то, чем кажется. Прежде всего не экранизация. Синклер, прозванный у нас «американским Горьким», сам не считал «Нефть» большой удачей, недаром роман не переиздавали уже давно. Стоит же найти старое издание, и потеряешь дар речи: представьте человека, восхитившегося «Войной и миром» Бондарчука, а потом прочитавшего первоисточник и не обнаружившего там ни Болконских, ни Безуховых, ни Ростовых, ни Кутузова с Наполеоном — только Платона Каратаева. «Нефть» Синклера начинается и заканчивается совсем не так, как у Андерсона. Там нет ни одного убийства, у героя (которого зовут иначе — Арнольд Росс) нет брата, зато есть бывшая жена, и сын там, в отличие от фильма, — его собственный. Короче, ничего общего с картиной: скучный старомодный роман о капиталистах и профсоюзах. «Зачем вам нужна была эта книга для стопроцентно оригинального сценария?» — удалось спросить у режиссера в Берлине. «И правда, зачем. » — задумчиво ответил тот.

Андерсона хвалят за тщательную режиссуру, не замечая в нем блистательного драматурга: все потому, что в «Нефти» он избегает броских внешних эффектов, вроде неординарного полового органа (см. «Ночи в стиле буги») или дождя из лягушек (см. «Магнолию»). Упомянув Кубрика, как не вспомнить о единственной встрече Андерсона с кумиром, обеспеченной связующим звеном — Томом Крузом. Проникнув на съемочную площадку «Широко закрытых глаз», вундеркинд попытался побеседовать с мэтром, но тот не желал видеть очередного «подающего надежды». Кубрик сменил гнев на милость лишь после того, как узнал о другой ипостаси Андерсона: «Так вы не только режиссер, а еще и сценарист!» — и уделил коллеге несколько минут.

Об этой встрече сценарист-режиссер рассказывал другому фанатичному поклоннику Кубрика, также нередко обвиняемому в пустопорожнем формализме, — своему приятелю Ларсу фон Триеру. Вот с этим любителем американских мифов, ищущим в них материал для моральных притч, Андерсона сравнить логичнее — теперь, после «Нефти», которая притворяется индустриальным эпосом, а оказывается едва ли не теологическим трактатом. Дотошный Андерсон изучал подробности нефтяного бизнеса в Калифорнии начала ХХ века отнюдь не из чистого фетишизма. Ему был необходим крепкий каркас, чтобы прыгнуть выше нефтяной вышки или, если угодно, копнуть глубже нефтяной скважины. Как следует из названия, фильм — о поисках того, что лежит глубоко и до поры до времени невидимо. О тайных тектонических сдвигах, о подземных пластах, об ископаемых, полезных, бесполезных и даже вредных, таящихся в глубинах человеческой натуры.

А эта натура в «Нефти» — главное. Так считают, кажется, все судейские кинокомиссии мира: BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар» столь истово награждали за роль в «Нефти» Дэниела Дей-Льюиса, что могло сложиться ощущение, будто фильм в целом и Дэниел Плейнвью в частности — результат творческих усилий артиста, а не режиссера. Лишь Берлинале (международные фестивали чуть более внимательны к новаторскому кино, чем статусные премии) рассудил по-иному, наградив «Серебряными медведями» Андерсона и композитора фильма, по совместительству гитариста группы Radiohead Джонни Гринвуда. Жюри, похоже, поняло, что титаническая фигура Плейнвью — все-таки плод коллективной работы, каким бы гением актерского перевоплощения ни слыл Дей-Льюис, под которого Андерсон специально писал сценарий «Нефти».

Лучшего способа привлечь (а заодно отвлечь) зрительское внимание не существовало. Актер-легенда выдалбливал своими руками каноэ на съемках «Последнего из могикан», а на «Бандах Нью-Йорка» рубил мясо и слушал по ночам Эминема, чтобы постоянно злиться; он известен и своей скандальной связью с Изабель Аджани, и тем, что бросал профессию, дабы обучиться ремеслу башмачника во Флоренции. Может, дар Дей-Льюиса — очередная иллюзия? Трагических судеб одиноких капиталистов кинематограф знал немало, а арсенал актерских приемов, явленных в «Нефти», порой напоминает умышленный мастер-класс: вот вам скорбное бесчувствие, а тут — гневное отчаяние, злобное торжество или пьяная истерика. Даже журналисты начали путаться и на голубом глазу советоваться с артистом — как же все-таки относиться к его герою, любить или ненавидеть? Тот, разумеется, молчал, как партизан. Отгадка в том, что ни артистический диапазон, ни соколиный глаз, ни точеный профиль Дей-Льюиса не были для Андерсона главными: он, как и в случае с Томом Крузом в «Магнолии», нанимал не исполнителя, а метаактера. Сверхличность, способную на выполнение сверхзадач. Плейнвью — не маска и не амплуа, не Гарпагон и не Макбет. Он — Человек с большой буквы, существительное без прилагательных.

Называйте, как хотите, — техника, харизма, внешние данные, внутреннее содержание, — но Дей-Льюис здесь воплотил в одиночку целый мир: мир субъективного в столкновении с безусловностью натуры. Так встретились кровь и нефть. Трое соучастников — Андерсон, его постоянный оператор Роберт Элсуит («Оскар»-2008) и рукодельник-художник, друг Дэвида Линча и Терренса Малика Джек Фиск, — сделали все от них зависящее, чтобы нефть предстала на экране идеальной алхимической субстанцией, объединившей четыре природных элемента. Она текуча, как вода, она скрывается в земле и бьет фонтаном в воздух, загораясь ветхозаветным Огненным Столпом. Плейнвью, которого в жизни ничего, кроме нефти, не интересует, — не делец, а охотник за абсолютом, мечтающий обуздать все четыре стихии. Нет ничего невозможного. Земля разверзается перед ним; вода принимает его — он плещется в море, как рыба, и к морю ведет свой заветный нефтепровод; он способен предотвратить пожар в собственном доме и потушить вспыхнувшую вышку. Одно ему неподвластно: прозрачный воздух, невидимый дух.

Весь этот фильм с его бесконечными деталями, упоительными костюмами, жирными мазками нефти, ощутимыми едва ли не тактильно грязью и плотью — сплошной конфликт материального с нематериальным. Поначалу бесплотное реализуется через музыку — у Андерсона она еще в «Магнолии» вдруг становилась слышимой не только зрителями, но и персонажами, и те принимались петь разобщенным хором одну и ту же балладу. В «Нефти» вместо пения — инструментальная дисгармония для струнных да иногда элегическое, обманчиво успокаивающее фортепьяно в духе Эрика Сати. Музыка окружает Плейнвью, как тревожный рой мух, с начала и до конца картины. Она предвещает недоброе даже тогда, когда, казалось бы, перспективы радужны — как в сцене поиска участка месторождения, когда автомобиль подъезжает к пустынной станции под тяжелые угрожающие аккорды, нагнетающие будто бы беспричинный саспенс.

А потом сфера невидимого обретает официального представителя: юркого юнца-кликушу, местного пророка Элая — главу церкви Третьего Откровения, куда по доброй воле вступят все шахтеры Плейнвью. Так же истово, как нефтяник роет землю в направлении преисподней, Элай строит свою невидимую лестницу в небо. Он видит бесов и изгоняет их, божественный свет озаряет его тощую фигуру, к восторгу местных простаков (мощное визуальное решение: крест вырублен в деревянной стене церкви и сияет во время богослужения солнечными лучами). Не признающий чужих авторитетов нефтяник отказывает Элаю в праве благословить скважину — и сперва в забое гибнет работяга, затем глохнет Эйч Даблью. Плейнвью гневается, валяет в грязи горе-чудотворца, но затем сдается — замученный упреками совести, он, совершивший убийство и отрекшийся от сына, публично кается в храме (не без умысла: набожные прихожане обещали отдать ему участок под нефтепровод). Последняя сцена фильма — реванш. Разоренный Великой депрессией Элай приходит к Плейнвью, чтобы продать ему последний неразработанный участок. Тот соглашается на сделку при одном условии — если священник скажет во весь голос: «Я лжепророк, а вера в Бога — предрассудок». Услышав то, о чем он знал давно, Плейнвью убивает Элая.

В новейшей американской трагедии Финансист-Титан-Стоик ищет точку опоры, чтобы перевернуть мир, — и не находит. Можно наконец догадаться, для чего самому Андерсону понадобилась точка опоры, роман «Нефть». Социалист Синклер полагался на последнюю модернистскую иллюзию — коллектив, который всегда прав в сравнении с заблудшим одиночкой (заключительная глава книги называется «Стачка»). Фильм «Нефть» наконец разоблачает этот миф, постулируя неизбежное: каждый сам за себя, а Бог против всех. А поскольку Бога нет, его карающая длань передоверена Дэниелу Плейнвью, неистово рычащему сквозь зубы: «Я — Третье Откровение!» Жизнь есть сон — не философа, не бабочки, а мистера Плейнвью: кстати, слабое место этого стального человека в том, что спит он без задних ног, не добудишься. Возможно, фильм, который мы смотрим, снится именно ему. Plainview — читай, Всевидящий; Daniel в переводе с древнееврейского — Суд Божий. Отрекшись от слишком человечного сына, забив до смерти святой дух, он остался не то демиургом, не то разрушителем последнего, до жути материального мира. И произнес заключительную реплику — будто после шести дней Творения: «Я закончил». Место для финала выбрано не случайно: боулинг, где по людишкам-кеглям бьет тяжкими шарами судьба.

Та самая, что обрушила в другом фильме Андерсона на подлунный мир свой несладкий дар: вместо манны небесной — неисчислимые полчища квакающих земноводных.

Режиссер посвятил «Нефть» памяти своего учителя Роберта Олтмена, однако изменил принципу олтменовского калейдоскопа, которому следовал в «Ночах. » и «Магнолии». Вместо роя равновеликих персонажей Андерсон явил первого современного Героя, не способного на героизм во вселенной без добра и зла, морали и закона, преступления и наказания. Потому этот Заратустра ХХI века отвернулся от людей и влюбился в нефть. Она не выбирает оттенки — она чернее черного, и в ее черноте сияет радуга. Она безусловна, как талант, ум или деньги. Она не стремится в небо, а прячется в глубине.

К тому же, как говорят, цены на нее с каждым годом растут.

«Нефть» — один из «фильмов-оскароносцев», которые после просмотра заставляют задуматься, заглянуть куда-то в «дебри» собственной души и сознания, поразмышлять над смыслом жизни, собственным предназначением и ответить на вопрос: «А счастлив ли я?» и «Что действительно нужно для счастья?». Это местами жутковатая, обличающая безобразные и уродливые стороны человеческой натуры картина, фильм о непреодолимой алчности и ненасытности, цинизме и мизантропии, всепоглощающих гордыне и тщеславии. Это очень сильная кинокартина, которую по-настоящему интересно смотреть.

Режиссер П.Т. Андерсон зрелищно и ярко смог экранизировать историю суперамбициозного нефтяника Д. Плэйнвью, одержимого наживой и деньгами, который вступает в конфликт с не менее алчным и ненасытным проповедником Илаем. Их борьба приводит к тому, что неминуемо «прольется кровь», и, да, именно так звучит альтернативное название этой кинокартины.

Почему именно «Нефть»?

Фильм «Нефть» П.Т. Андерсон снял по мотивам одноименного романа Э. Синклера. Вся картина построена вокруг судьбы главного героя – отчаянного магната-нефтяника Дениэла Плэйнвью из Калифорнии, история успеха которого начинается с безуспешных попыток реализоваться в жизни и заработать хороший капитал в качестве золотодобытчика. В процессе работы старателем он повреждает ногу и решает переквалифицироваться в нефтедобытчики, собирает команду специалистов по бурению нефтяных скважин и постепенно, но уверенно, начинает развивать свой крайне прибыльный бизнес, предлагая собственные услуги.

Дела идут в гору, и однажды его навещает неизвестный парень, который пытается продать информацию о перспективных участках земли для добычи нефти. Со слов незнакомца в его родном местечке Литл Бостон находится крупное нефтяное месторождение, что не может оставить Плэйнвью безразличным, и он вместе с приемным сыном отправляется исследовать высокоперспективный участок. Отцом он становится неожиданно, сразу после смерти одного из собственных работников, у которого остается младенец. Плэйнвью усыновляет мальчика, с одной стороны – это крайне благородный поступок, с другой стороны — предприниматель, окончательно растеряв к концу жизненного пути, гуманность и человечность признается, что это было сделано лишь для «красивой картинки».

Образец или многогранное уродство души

Плэйнвью – человек, с которого можно брать пример целеустремленности и решительности, но в то же время он вызывает на протяжении всего просмотра картины тяжелое сочувствие. Мизантроп и циник Плэйнвью всю жизнь проживает в желании заработать столько, сколько бы смогло ему обеспечить полную изоляцию, ведь он всем своим нутром просто ненавидит людей. Ненавидит собственного сына, всех вокруг и это истинная драма его жизни.

Все перемены, которыми он живет, которых жаждет, увы, не приводят к его собственному перерождению, в котором он, несомненно точно, нуждается. Трудолюбиво шагая по жизни, не принимая поражений, достигая побед во всех начинаниях и цепко хватаясь за любой шанс, который мог бы привести его к единственной цели в жизни – наживе, Плэйнвью окончательно трансформируется в истинного человеконенавистника.

Настоящий абсурд этой ситуации в том, что при явном отвращении к людям, он в них крайне нуждается. Борясь и идя «по головам» к своей цели, он окончательно вязнет и утопает в собственной «грязной яме» из пороков, которыми обладает и так старательно скрывает, стараясь казаться лучше. Метафорично представляя, фонтан нефти, которого он так ищет и находит, не возносит Плэйнвью к вершинам человечности и толерантности, не добавляет ему радости и удовлетворения. У каждой нефтяной скважины есть дно, именуемое забой, и именно на дно жизни приводят нефтяные реки главного героя. Он трансформируется и остается изобличать собой всю мерзость и гнусность человеческого бытия.

Антипод или двойник?

В противовес нефтянику Плэйнвью в картине появляется еще один центральный герой – проповедник Илай, семья которого владеет крайне перспективным участком земли. Он не разделяет согласия всех ее членов на продажу собственного надела, как человек искушенный вопросом обогащения не менее Плэйнвью, Илай ставит условие, по которому нефтяник должен выплатить 5 тысяч долларов на нужды его прихода Третьего Откровения.

Проповедник рассчитывает, что новый владелец земли станет регулярно спонсировать все церковные нужды, поддерживать ее деятельность. Плэйнвью же, заключая соглашение о покупке, не намерен разделять учесть мецената, он жаждет только наживы, заработка и увеличение своего собственного капитала. Церковь и проповеди Илая он считает мракобесием и не верит в божественный дар, которым якобы владеет проповедник И.Сандэй.

Столкновение почти близнецов

Борьба Д.Плэйнвью и Илая – это противоборство двух алчностей, обе отвратительны и уродливы в своих проявлениях. Два лжеца не могут смириться с существованием друг друга, проповедник не гнушается вмешивать Бога для воплощения и осуществления своих желаний, нефтяник грубо и напористо идет по головам, ничем не гнушаясь. Оба персонажа жаждут собственного господства и власти, которое могут получить через «нефтяное» богатство.

Ярчайшей и изобличающей всю сущность основных героев картины, является сцена в церкви, когда, несмотря на всю унизительность желания арендодателя земли, магнат Плэйнвью, сознается перед прихожанами в своих грехах. Фанатик-проповедник Илай берет на себя роль человека, ведущего Плэйнвью к очищению. Он своего рода проводник, между нефтяным магнатом и Богом. Конечно, весь этот спектакль выглядит правдиво для прихожан, но для обоих актеров – это лишь очередной повод, чтобы самоутвердиться. У этих двух героев нет ничего святого, и каждый не гнушается любой возможностью, которая смогла бы привести к заветной наживе.

Кровь земли

Музыкальное сопровождение и работу операторов нельзя оставить без внимания, картина получилась достаточно темной, местами жуткой, музыка под звуки духового оркестра только добавляет правдивости и погружает в неподдельную атмосферу, которая поглощает с первых минут просмотра.

Финальная сцена фильма сопровождается фразой Плэйнвью: «Я закончил!». Это и есть конец, «смерть» амбициозного нефтяника, человека, окончательно погрязшего в крови из-за всепоглощающего желания купаться в «море» нефти и богатства.

Нефть, метафорично называя «кровью земли», представляется в картине чем-то зловещим и чудовищным. Ее фонтан, пробиваясь из скважинного жерла земли, будто лавой прямиком из ада накрывает и поглощает людей своей пугающей тьмой, охватывает их умы и не оставляет надежды на спасение.