гольяново герб что значит

Гольяново герб что значит

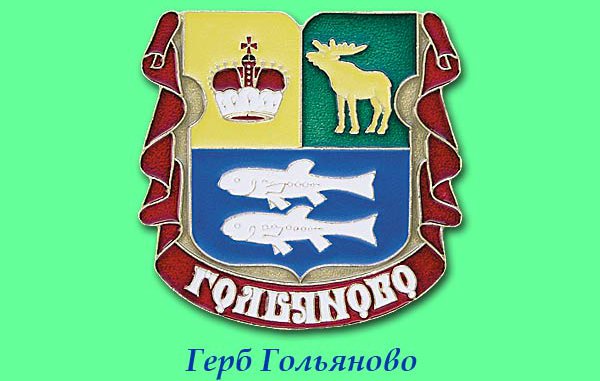

Гербовая эмблема района Гольяново утверждена распоряжением префекта ВАО №993-в-рп от 20 августа 1998 года.

Использовано изображение герба в журнале «Гербовед» и материалы из архива И.С.Сметанникова (Монино)

Существовало Решение муниципального Собрания «Гольяново» от 2 сентября 2003 года № 9/4 «О муниципальной символике» (утратило силу в 2015 году).

Герб и флаг муниципального образования Гольяново утверждены решением муниципального Cобрания №6/1 от 25 марта 2004 года.

«Геральдическое описание герба

Щит московской формы полурассечен и пересечен. В первом золотом поле красная княжеская шапка. Во втором зеленом поле стоящий золотой лось. В третьем голубом поле два серебряных гольяна: один над другим.

Объяснение символики герба

Красная княжеская шапка символизирует принадлежность располагавшегося в XVII веке на территории муниципального образования села Гольянова к вотчине царя Алексея Михайловича. Впоследствии село принадлежало князьям Сергеевым (1805 г.) и Трубецким (1811 г.). Золотой лось символизирует главное богатство муниципального образования лес, часть государственного природного парка «Лосиный остров». Серебряные рыбки символизируют водившихся в изобилии в местных водоемах небольших рыбок-вьюнов, именовавшихся «гальянами». По устоявшейся версии, название рыбок перешло в наименование села, а затем и муниципального образования».

Официальные символы муниципального округа Гольяново утверждены Решением Совета депутатов МО Гольяново от 23 апреля 2015 года № 9/4 Герб внесён в Государственный геральдический регистр РФ под № 10340.

© Russian Centre of Vexillology and Heraldry

last modified 14.6.2015

Благодаря гербу Гольянова люди узнали о рыбке гольян

Благодаря гербу Гольянова люди узнали о рыбке гольян, давшей название району

Вообще, Виталий Фёдорович был человек воистину удивительный. Уже одно то, что ему удалось продержаться на этом посту дольше всех своих приемников говорит само за себя. На его долю выпал самы сложный период — ему приходилось все начинать с нуля… И ещё. Он до своего последнего дня не изменил политическим убеждениям. Так и остался коммунистом и не расстался с партбилетом… Более того, однажды выдвигался на выборы в депутаты Государственной Думы и выдвигался именно партией КПРФ.

По мнению Виталия Логинова, в гольяновском гербе символически отразилась история района, которой можно гордиться. А когда есть чем гордиться, обычно говорил он, то всегда воспитывается патриотизм и любовь к своей малой родине. Он всегда был уверен — гольяновцы любят свой район и они ни за что не согласятся поменять его на какой-либо другой…

Герб был утверждён префектом ВАО

Герб района Гольяново был утверждён распоряжением префекта ВАО Бориса Ульянова от 20. 08. 1998 г. № 993-В-РП.

Описание герба.

Герб представляет собой трёхчастный щит. В верхней левой части на золотом фоне красная княжеская шапка. В верхней правой — на зелёном фоне изображение золотого лося. В нижней части — на лазурном фоне изображены две рыбки «гольян» серебряного цвета. По бокам и внизу девизная лента с названием «ГОЛЬЯНОВО».

Объяснение символики.

Красная княжеская шапка рода князей Трубецких указывает на принадлежность села Гольяново в XVIII веке царю Алексею Михайловичу Тишайшему, а затем перешедшее к князьям Трубецким. Золотой лось означает главное богатство района — лес, часть обширного хозяйства национального парка «Лосиный остров». Рыбки «гольян», водившиеся в изобилии в местных водоёмах, название местности, а впоследствии и району.

Наталья Швец

Фото: открытые источники

Moscow.org городской портал Москвы

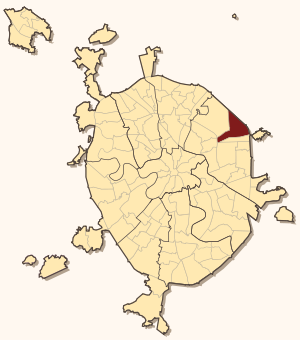

Район Гольяново располагается в Восточном административном округе Москвы. Площадь района составляет 1178 гектаров – это 15 место среди районов Москвы. Гольяново примыкает к МКАД, и располагается между Щелковском шоссе и парком Лосиный остров, часть которого принадлежит району.

Первые упоминания о Гольянове (Гальянове) встречаются в документах 1660-х годов. Гольяново в то время было приселком дворцового села Покровского. Оно располагалось в холмистой местности, в верховьях реки Сосенки.

Название села произошло от слова гальян, что по В. Далю означает маленькую рыбку-вьюна, а гальянить в те времена означало ловить мелкую рыбу. Вполне возможно, что «гальян» было прозвищем одного из первопоселенцев.

Современный район Гольяново входит в число самых крупных в Москве по численности населения и площади. На территории района работает более 200 предприятий и учреждений городского и муниципального подчинения, более 600 частных предприятий малого бизнеса. Кроме того, в Гольяново располагаются важные научные центры как городского, так и федерального значения.

Герб района Гольяново

Герб района Гольяново представляет собой щит московской формы, полурассеченный и пересеченный. В золотом поле герба изображена красная княжеская шапка. В зеленом поле можно увидеть изображение золотого лося, а в голубом поле находятся, расположенные один над другим, два серебряных гольяна.

Красная княжеская шапка напоминает о том, что в далеком прошлом на территории района находилась вотчина царя Алексея Михайловича. Золотой лось является символом леса, в частности, участка заповедного парка Лосиный остров. Серебряные рыбки указывают на одну из версий о происхождении названия района, которая гласит, что гальяны, рыбки-вьюны когда-то в изобилии водились в местных водоемах.

Гольяново (район Москвы)

| Район Гольяново | |||

| Муниципальное образование Гольяново | |||

| |||

15 октября 2003 года 158 [2] тыс. чел. (6-е место) 10540,4 чел./км² (73-е место) 2732 [1] тыс. м² (14-е место) 460, 461, 462, 464,466, 467, 468, 469, 163, 966, 770. Голья́ново — район в Восточном административном округе города Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование. 6-й по населению и 15-й по площади район города, расположен между Щёлковским шоссе и парком Лосиный Остров (парк частично расположен на территории района), примыкает к МКАД. СодержаниеИсторияСело ГольяновоО ранней истории Гольяново известно очень мало. В 1662 году в селе была построена церковь святых Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев. В приходе было 58 крестьянских дворов. По дозорным книгам Патриаршего казенного приказа 1680 года, село Гольяново — присёлок государева дворцового села Покровского уезда Васильцова стана Радонежской десятины. Царем Алексеем Михайловичем в Гольянове был построен первый свечной завод. [источник не указан 705 дней] В составе МосквыВ состав Москвы Гольяново вошло в 1960 году, когда проложенная восточнее села МКАД определила новую границу города. Территория и границыГраницы района Гольяново и внутригородского муниципального образования Гольяново проходят по: [3] [4] оси Щёлковского шоссе, далее по оси полосы отвода Малого кольца МЖД, оси полосы отвода подъездной ж. д. ветки на ТЭЦ-23, южной границе ТЭЦ-23, далее по 59-й просеке, пересекая территорию Государственного природного национального парка «Лосиный остров», городской черте города Москвы (внешней границе полосы отвода Московской кольцевой автомобильной дороги, включая все транспортные развязки улиц и дорог) до Щёлковского шоссе. Микрорайоны и улицыГольяново включает в себя микрорайоны: Черницыно, Гольяново, Северное Гольяново, часть промышленной зоны «Калошино» (Название действует с 1973 года). Основные транспортные магистрали и улицы — Щёлковское шоссе, улицы: Алтайская, Амурская, Байкальская, Бирюсинка, Иркутская, Камчатская, Курганская, Красноярская, Монтажная, Новосибирская, Сахалинская, Уссурийская, Уральская, Чусовская, Хабаровская. Герб и флагВнешний вид и описание герба утверждены распоряжением префекта Восточного административного округа от 20.08.1998 г. № 993-В-РП. Геральдическое описание гербаЩит московской формы полурассечен и пересечен. В первом золотом поле красная княжеская шапка. Во втором зелёном поле стоящий золотой лось. В третьем голубом поле два серебряных гольяна: один над другим. Красная княжеская шапка символизирует принадлежность располагавшегося в XVII веке на территории муниципального образования села Гольянова к вотчине царя Алексея Михайловича. Впоследствии село принадлежало князьям Сергеевым (1805 г.) и Трубецким (1811 г.). Золотой лось символизирует главное богатство муниципального образования лес, часть государственного природного парка «Лосиный остров». Серебряные рыбки символизируют водившихся в изобилии в местных водоемах небольших рыбок-вьюнов, именовавшихся «гальянами». По устоявшейся версии, название рыбок перешло в наименование села, а затем и муниципального образования. Описание флагаФлаг муниципального образования Гольяново представляет собой двустороннее, прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3. Полотнище состоит из нижней голубой полосы, ширина которой составляет 1/2 ширины полотнища и двух прямоугольных равновеликих верхних частей: прилегающей к древку жёлтой и зелёной. В центре жёлтой части помещено изображение красной княжеской шапки. Габаритные размеры изображения составляют 1/4 длины и 3/8 ширины полотнища. В центре зелёной части помещено изображение жёлтого лося, обращённого к древку. Габаритные размеры изображения составляют 1/4 длины и 3/8 ширины полотнища. В центре голубой полосы помещено изображение двух белых гольянов, один над другим. Габаритные размеры изображения составляют 5/12 длины и 3/8 ширины полотнища. ТранспортНа территории района расположен московский автовокзал, в границах района находится северный выход станции метро «Щёлковская» ИнфраструктураВ районе находятся 3 транспортные организации, в том числе единственный в Москве автовокзал междугороднего сообщения. К услугам населения 72 [источник не указан 705 дней] предприятия бытового и коммунального обслуживания, 47 [источник не указан 705 дней] магазинов, 8 [источник не указан 705 дней] аптек, 16 [источник не указан 705 дней] предприятий общественного питания. В районе расположены 30 [источник не указан 705 дней] промышленных предприятий и 4 [источник не указан 705 дней] научные организации, в том числе АООТ «Метромаш», АООТ «Абразивный завод», АООТ «Сокол», АООТ «Мосэлектроприбор», НИИ парашютостроения, НИИ «Циклон», НИИ телевидения. Храм преподобных Зосимы и Савватия в ГольяновеАдрес храма: Байкальская улица, д. 37а. ФотогалереяЖилые дома на Камчатской ул. в районе Гольяново Пожарная часть № 122 по адресу: Курганская ул., д. 9 Жилой дом по адресу: Хабаровская ул., д. 16 ГольяновоПервые сведения о Гольянове, давшем название нынешнему району на востоке современной Москвы восходят к 60-м годам XVII в. Оно названо присёлком дворцового села Покровского-Рубцова. Селение лежало на холмах в верхнем течении реки Сосенки. Кругом шли равнинные места. Восточнее на планах второй половины XVIII в. обозначен впадавший в Сосенку Вешний исток, а северо-восточнее — Безымянный ручей. По их берегам тянулись сенокосы, а севернее присёлка начинался берёзовый и осиновый лес, где водились волки, лисицы и зайцы. Гольяново располагалось на древней Хомутовской дороге, известной с XIV в. Она пролегала из Москвы к землям по Клязьме. По конечному пункту, селу Хомутову, тракт получил свое название. Позднее он потерял прежнее значение. Главной здесь стала Стромынская дорога, проходившая южнее Гольянова, и Хомутовский тракт стали считать ответвлением Стромынского пути. Название села производят от слова «гольян», означавшего небольшую рыбку-вьюна. Согласно «Экономическим примечаниям» 1800 г., в верхнем течении Сосенки водились пескари и гольцы. Но вероятнее всего, село получило свое имя по прозвищу первопоселенца. Русское средневековье знает много подобных прозвищ — Карп, Волк, Заяц и т.п. О ранней истории Гольянова известно очень мало. Переписная книга 1646 г. содержит подробное описание Покровской вотчины. Часть ее находилась севернее Стромынской дороги, на истоке и верхнем течении Сосенки. Но Гольянова в перечне «тянувших» к Покровскому деревень не встречается. Оно упоминается лишь в 1662 г. в документах Патриаршего приказа. Администрацию последнего интересовала построенная в присёлке деревянная церковь и её владения. На содержание храма шла «хлебная руга» из села Покровского, а причту была выделена десятина пашни и десятина покосов. Из документов XVIII-XIX вв. известно, что гольяновской церкви принадлежала земля в пустоши Троицкой на левом берегу Безымянного ручья. Местный храм был посвящён соловецким чудотворцам Зосиме и Савватию. Это посвящение довольно необычно для храмов к востоку от старой Москвы, ибо нигде более в указанном регионе не встречается. Его приход в 60-е годы XVII в. состоял из 58 дворов. Сюда входили не только жители Гольянова, но и крестьяне окрестных деревень — Черницыной, Абрамцевой, Кобылиной и Орефцевой. Все эти деревни упомянуты в переписной книге 1646 г. и легко локализуются по картам второй половины следующего столетия. Исключение составляет деревня Сыркова, «тянувшая» к Покровскому, но в XVIII в. обратившаяся в пустошь. О деревянной церкви Зосимы и Савватия сохранилось известие 1685 г. Оно находится в расходной книге Приказа Большого Дворца и сообщает о ремонте храма. Плотник Васька Васильев взялся перекрыть верх тесом за 10 рублей. Церковь стояла на самом высоком месте присёлка, к югу от речки Сосенки. В 1776 г. туда передали утварь упраздненной и разобранной Спасской церкви Красносельского дворца. Гольяновом первоначально владел Приказ Большого Дворца, а затем, в XVIII в., Главная дворцовая канцелярия. Пашня и сенные покосы считались здесь «средственными», а основным богатством являлся близлежащий лес в 1209 десятин, составлявший часть обширного Лосиного острова. По данным конца XVIII в., здесь было 24 двора и 251 душа обоего пола. Крестьяне находились на оброке. Они занимались преимущественно земледелием, и лишь некоторые ткали шёлковые и бумажные материи, «но не на свои капиталы, а берут у купцов». Рассказывали, что, помимо прочего, они занимались браконьерством в окрестных рощах, вырубая лес, видимо, не только для себя, но и на продажу. Гольяново не считалось доходным владением, и в начале XIX в. оно оказывается в руках частных лиц. В 1805 г. присёлок достался некоему Сергееву, а в 1811 г. оно значится за надворным советником князем Иваном Николаевичем Трубецким. Последний владел и окрестными селениями — деревнями Абрамцевой, Лукиной, Суковой и бывшим присёлком Измайлова Никольским. Иван Николаевич Трубецкой (1898—1871), дослужившийся до звания генерал-майора, ставший сенатором и бывший одно время орловским губернатором (1842—1849), сохранял черты московского барина — важность, грузность и добродушие. Главным его имением близ Москвы было село Говорово, где находилась усадьба. Но в 1812 г. французы сожгли любимую усадьбу, так что князь был вынужден просить материальной помощи у предводителя дворянства на восстановление имения. Гольяново же не испытало подобных разрушений. Поэтому туда перенесли усадьбу — построили деревянный барский дом. Присёлок стал селом и одновременно центром всех владений И.Н. Трубецкого в Московском уезде. Очевидно, помещики являлись и основными вкладчиками на строительство каменного храма, освященного в 1842 г. на южной оконечности села (старый храм находился севернее, на берегу Сосенки). Доныне сохранившаяся церковь (находится на Байкальской ул., 35) выстроена в стиле позднего классицизма. На основной объём кубической формы поставлен крупный цилиндрический барабан, увенчанный сферическим куполом с небольшой главкой. Северный и южный входы украшены портиками с колоннами дорического ордера, упрощенных и монументальных очертаний. Храм имеет два придела: святых Адриана н Натальи (северный) и Богоматери «Живоносный источник» (южный). Местное предание выводит название южного придела от находившегося поблизости целебного ручья. После постройки в Гольянове усадьбы село сделалось центром небольшой округи и одно время стало быстро расти. Если в 1811 г. за присёлком числилось 22 крестьянских двора, то спустя пять лет (в 1816 г.) в Гольянове имелось 17 дворов дворовых людей, занимавшихся обслуживанием усадьбы, и 30 крестьянских со 180 душами обоего пола. К середине XIX в. село с деревнями перешло от Ивана Николаевича Трубецкого к его жене Наталье Сергеевне. Вскоре владение было поделено на две части. За княгиней Н.С. Трубецкой остались Никольское и Лукино, в то время как Гольяново с соседними деревнями отошло ее сыну Петру Ивановичу. Князь Пётр Иванович Трубецкой был довольно заметной фигурой второй половины XIX в. Он дослужился до звания сенатора и чина генерал-лейтенанта. Его женой была Эмилия Петровна Витгенштейн, дочь известного генерал-фельдмаршала князя П.Х. Витгенштейна, участника войны 1812 г. В 1862 г. Эмилия Петровна покупает Гольяново у мужа «с господскими строениями и заведениями», землёю и всеми временнообязанными крестьянами. На середину XIX в. в Гольянове числилось 16 дворов дворовых людей и 35 крестьянских. Если в XVIII в. село располагалось по обоим берегам Сосенки, то теперь оно лежит только по ее левому берегу, по сторонам дороги, ведущей на юг. На карте 60-х годов XIX в. в северной части села, там, где в XVIII в. стояла деревянная церковь, показаны часовня и кладбище. Перепись 1869 г. упоминает в Гольянове школу, построенную, очевидно, незадолго до этого. Тем не менее процент грамотности здешних крестьян оставался ниже среднего показателя по Московскому уезду, хотя к концу столетия количество грамотных и учащихся заметно выросло. Каждый третий житель умел читать, считать и писать. Во второй половине XIX в. Гольяново росло незначительно, в отличие от расположенного рядом Черкизова. К 1869 г. тут насчитывалось 37 дворов и 277 человек обоего пола. К концу столетия численность населения оставалась практически на том же уровне. Все дома и дворы были деревянными. Крестьяне выращивали картофель, овес, в меньшей степени рожь. В конце XIX в. пахотная земля была разделена на 120 долей. Рядом с селом находились и предприятия — ткацко-краснльный и кирпичный заводы. Согласно переписи 1926 г., в селе имелось 79 крестьянских и 47 прочих хозяйств, а население составляло 492 человека. В Гольянове располагались сельсовет, школа первой ступени, детский дом, меховая и ткацкая мастерские. В период коллективизации создается совхоз «Имени 10-летия Октября», специализировавшийся на свиноводстве. В 1930-е годы церковь была закрыта, а её помещение переоборудовали под макаронную фабрику. Богослужения в храме возобновились лишь в апреле 1990 г. В состав Москвы Гольяново вошло в 1960 г., когда проложенная восточнее села Московская кольцевая автомобильная дорога определила новую границу города. Местность была распланирована, и на месте прежнего села появился район массовой жилой застройки с населением более 100 тыс. человек. ЧерницыноРядом с Гольяновом находилась деревня Черницыно, чья история уходит в глубь веков. В XVI в. Алексеевскому девичьему монастырю принадлежала деревня Елнзарова-Черницына. Она располагалась в среднем течении речки Сосенки, по ее левому берегу севернее Стромынской дороги и западнее Хомутовского тракта. Судя по писцовой книге 1573 г., угодья, окружавшие деревню, состояли из почти 100 четей пашни и перелога. Землю здесь считали «худой», т.е. низкого качества. По берегам Сосенки ставили до 30 копен сена. Поблизости отмечен бор в 4 десятины. К сожалению, установить от кого монастырю досталось это владение, не представляется возможным. В первой половине XVII в. цари приобрели к востоку от Москвы, в Васильцове стану ряд земель. К 1646 г. в числе последних оказалось и Черницыно с 7 крестьянскими дворами, приписанное к государеву селу Покровскому. С возникновением к востоку от деревни дворцового приселка Гольянова жители Черницыной вошли в приход гольяновской церкви Зосимы и Савватия. В XVIII в. Черннцыной ведала Главная дворцовая канцелярия, а в XIX в. — Ведомство государственных имуществ. В конце XVIII в. эта деревня, обратившаяся в пустошь, числилась за селом Алексеевким на Яузе. Император Павел I отдал пустошь Черницыну в командорственное держание митрополиту Платону, владевшему соседними Черкизовом и Колошином. При Александре I земли пустоши Черницыной были возвращены государству. Затем здесь образовалась деревня, которой владела жена статского советника Наталья Григорьевна Зайцева (урождённая Гейкинг), дочь погибшего в русско-турецкую войну подполковника Гейкинга и бывшая фрейлина великой княгини Александры Павловны. Отсюда известно и другое название поселения — «Натальин высёлок», но оно употреблялось реже. В 1807 г. владелица Черницьша отпускает здешних крестьян в «вольные хлебопашцы» — по данным 1811 г., таковых числилось 5 дворов с 14 душами мужского пола. Местная легенда об образовании Черннцына была записана одним из земских статистиков в начале 1880-х годов: «Селение образовалось с 1808 г.; были выселены из села Гольянова. Родоначальник этой деревни Филипп Иванов был бурмистром (управляющим имением. — Авт.). Барин в благодарность за его службу предложил ему выкупиться со всей родней. Родни оказалось 11 душ; выкупились за 9 тыс. рублей ассигнациями. Таким образом, эта деревня состоит из родственников». По-видимому, эта легенда близка к истине. Перевод в «вольные хлебопашцы» был замаскированным выкупом, осуществленным за очень большую сумму. Очевидно, что Филипп Иванов был предприимчивым человеком, который сумел скопить сбережения. Это неудивительно, если учесть тот факт, что среди жителей этой деревни в XIX в. было немало старообрядцев, которые славились своим трудолюбием и рачительностью. Здесь же в 1840-х годах действовала известная старообрядческая община, возглавляемая купцом и предпринимателем (владельцем воскобелильного предприятия) Дмитрием Андреевым. Отколовшийся от Преображенских староверов Феодосеевского беспоповского толка, он выступил за пересмотр одного из принципиальных положений бывших единоверцев — вопроса о браке. В 1812 г. Черннцыно разграбили французы. «Разграблено неприятелем: хлеба ржи 150, овса 375, гречи 65 четвертей, сена 6500 пудов, соломы ржаной и яровой 130 овинов», — значилось в описи ущерба деревни. Черннцыно росло медленно. По данным X ревизии (1857), в деревне числилось 7 дворов с 53 душами обоего пола. В 1869 г. здесь находилось 15 дворов, а к концу века — 17 дворов с 58 жителями. Процент грамотных был очень высоким — 46%, причем считать, читать и писать умело почти все мужское население деревни. Крестьяне занимались выращиванием картофеля и овса. К концу XIX в. они полностью выкупили у государства свои земли, которые поделили на 9 долей. Экономический рост страны в эпоху капитализма и близость к огромному городу заметно отразились на истории деревни. Помимо кустарного производства здесь в 60-е годы XIX в. работала бумаготкацкая фабрика, а в 1880-е годы находились два небольших предприятия по выпуску тканевых одеял, принадлежавших богатым крестьянам Василию и Николаю Тюняевым. В 1920-е годы Черннцыно входило в Разннскую волость Подмосковья, ближайшую к столице с востока. Здесь числилось 18 крестьянских хозяйств, а население состояло из 128 человек. При деревне отмечен кожзавод «Мосгико». В состав Москвы деревня вошла в 1960 г. Её территория была вскоре застроена жилыми домами, а историческое имя поселения сохранилось лишь в названии небольшого Черницынского проезда.

| |||

Объект культурного наследия РФ № 7702297000 № 7702297000

Объект культурного наследия РФ № 7702297000 № 7702297000