гистероскопическая миомэктомия что это такое

Гистероскопическая миомэктомия

Всегда ли проблема решается при помощи операции

В случае если образование обладает небольшими размерами, его не трогают, а только за ним наблюдают как минимум два года. Если стремительных показаний роста нет, и у женщины нет в планах забеременеть, доктора назначают медикаментозную терапию. Препараты гормонального типа часто помогают остановить разрастание миомы. Чаще всего в основу медикаментозной терапии входит несколько разных гормональных препаратов.

Хирургическое вмешательство назначается тогда, когда размеры новообразования достигли критических показателей и когда миома начинает мешать полноценной жизни женщины. Практически в 100 процентах случаев стараются выполнить консервативную миомэктомию, иными словами, удаляются только узлы миомы, а матка и остальные органы сохраняются (особенно данный вид операции проводится женщинам, у которых есть в планах рождение ребенка). Важно понимать, что данный метод хирургии не исключает повторное разрастание образования, следовательно, может понадобиться дополнительное лечение.

Показания и противопоказания к операции

Женщинам назначается хирургическое вмешательство при наличии: стремительного роста образования; размеров миомы в соответствии 12 недель; маточных кровотечений; выраженного болевого синдрома; сопутствующих гинекологических заболеваний; подозрений на злокачественность; изменений в опухоли (некроз или инфекционное поражение); миом на длинных ножках; узлов в шейке матки; привычных выкидышей либо бесплодия; значительного нарушения функциональности рядом расположенных органов.

Данная процедура противопоказана женщинам с глубиной полости матки более двенадцати сантиметров, при наличии инфекционных заболеваний мочеполовой системы. К тому же среди противопоказаний нужно отметить: наличие тяжелых заболеваний в организме; наличие аденокарциномы; подозрение на лейомиосаркому или гиперплазию эндометрия.

Подготовка перед операцией

После проведенного тщательного осмотра женщины на основе полученных результатов доктор может определить причину заболевания и метод, как от него избавиться с минимальным риском для здоровья женщины. Обычно прибегают к полному удалению матки – самый эффективный способ лечения. Однако к данному способу склоняются, если женщина находится в возрасте 40+.

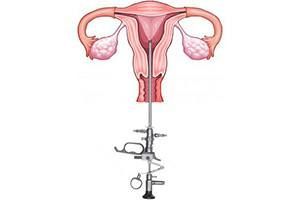

Гистероскопическая (гистерорезектоскопическая) миомэктомия

Гистероскопическая (гистерорезектоскопическая) миомэктомия – это малоинвазивная разновидность хирургии, которая подразумевает удаление узлов миомы через влагалище, без вскрытия брюшной полости. Важно понимать, что подобного рода хирургическое вмешательство подойдет только для миом с небольшими размерами и с субмукозным расположением. Гистероскопическую миомэктомию можно проводить и в амбулаторных условиях в первые дни менструального цикла. В качестве обезболивания используется местная анестезия либо общий наркоз. Данный метод применяется при субмукозной локализации доброкачественной опухоли, метроррагиях, меноррагиях, которые способствуют развитию анемии, а также в случаях, когда миома мешает наступлению и вынашиванию беременности.

В медицине различают три типа субмукозных миом (узлов): 0 тип (новообразование обладает тонкой ножкой), 1 тип (образование выступает в полость матки на ½), 2 тип (на ½ образование расположено в миометрии). Доктор перед проведением операции в обязательном порядке определяет тип новообразования, его размещение, размеры, для того чтобы можно было продумать с максимальной точностью стратегию дальнейших действий.

Преимущества процедуры

Среди преимуществ стоит отметить минимальную длительность хирургического вмешательства; отсутствие необходимости применять специальное оборудования для работы в жидкой среде; высокий уровень эффективности процедуры; отсутствие нарушений репродуктивной системы женщины после операции; минимальная кровопотеря; нет никаких разрезов и шрамов на животе.

Вот только данную процедуру должен проводить опытный и высокопрофессиональный специалист, так как в период операции можно повредить иные органы малого таза и вызвать ряд серьезных осложнений. Для максимального эффекта процедуру гинеколог может проводить под контролем УЗИ.

Восстановление после хирургического вмешательства

Важно после операции придерживаться всех показаний и рекомендаций доктора. Восстановительный период длится в среднем 14 дней. После гистероскопической миомэктомии на вторые сутки разрешается женщине вставать. Три месяца после операции важно избегать серьезных тяжелых нагрузок, избегать запоров или диареи.

Важно усиленно следить за гигиеной, не допуская размножения патогенных и инфекционных бактерий. Беременность можно планировать не ранее чем через полгода. Сексуальный партнер должен быть постоянный для избегания возможности инфицирования половыми заболеваниями. Половая близость разрешается только доктором после осмотра и констатации полного восстановления организма.

Важно понимать, что у каждой женщины организм особенный, и процесс восстановления у некоторых будет длиться 2 недели, а у некоторых займет месяцы.

Гистероскопическая миомэктомия

Для обнаружения и удаления опухолевых узлов в матке используется гистероскопическая миомэктомия. Хирург использует гибкий инструмент, оснащенный волоконной оптикой. После введения инструмента во влагалище проводится точное определение и резекция узлов (примерно в 20% случаев они расположены в оптимальной позиции для проведения хирургического вмешательства).

Так как инструмент позволяет точно локализовать новообразования, вероятность повреждения сосудов и внутреннего кровотечения сведена к минимуму.

проведение операции, анестезиологическое пособие, перевязки, медикаменты, питание и пребывание в стационаре.

Подготовка

Гистероскопическая миомэктомия проводится строго после комплексного медицинского осмотра и сдачи анализов. Сначала пациентка должна посетить гинеколога, терапевта и хирурга. Далее даются направление на следующие исследования и анализы:

Если противопоказания отсутствуют и состояние здоровья хорошее, то назначается день и точное время операции.

Как проводится гистероскопическая миомэктомия?

Выполняется хирургическое вмешательство в течение первой недели менструального цикла. В зависимости от индивидуальных особенностей организма используется локальная анестезия или общий наркоз. Далее хирург вводит инструмент во влагалище и при помощи волоконной оптики точно определяет местоположение и размер новообразования. Гистерорезектоскоп позволяет обнаружить и удалить узлы за минимальное время без повреждения крупных сосудов. При этом используется механическая или электрохирургическая миомэктомия (подбор метода проводится с учетом локализации и размера новообразований).

Механический метод целесообразен при опухолевых узлах с размером до 5 сантиметров, которые проникают в слизистую не более чем на 50%. Наличие крупных новообразований является показанием для проведения гормональной и антибактериальной терапии (чтобы избежать значительных кровопотерь).

Электрохирургический метод рекомендуется при новообразованиях с сильным интрамуральным компонентом, а также при локализации в труднодоступных местах (углы матки). Операция проводится в один или два этапа в зависимости от локализации и наличия межмышечного компонента.

Гистероскопическая миомэктомия

Анализ работ, посвященных резекции субмукозной миомы матки, подтверждает неоднозначность подходов к этому оперативному вмешательству.

Гистероскопическая диагностика субмукозной миомы матки не представляет трудности. Главной задачей является оценка характеристик узла (узлов):

Для того, чтобы определить подходит ли в Вашем случае данная методика, Вы можете прислать мне на личный электронный адрес puchkovkv@mail.ru puchkovkv@mail.ru копировать полное описание УЗИ органов малого таза, указать возраст и основные жалобы.

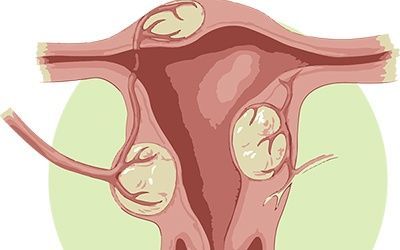

Классификация субмукозных миом

Адамян Л.В., Ткаченко Э.Р. (1999) выделяют три типа субмукозных узлов:

0 тип – узел на ножке;

I тип – узел, выступающий в полость матки более чем наполовину;

II тип – узел, расположенный более чем наполовину в миометрии.

Donnes J. et al. (1990) подслизистые миомы разделяют следующим образом:

Сложность хирургического вмешательства прямо пропорциональна величине узла и определяется локализацией опухоли (наиболее «неудобной» является дно матки, ее боковые стенки и устья маточных труб), а также характером ее основания (узлы на «ножке» из-за их высокой подвижности сложнее резецировать).

Варианты расположение подслизистой миомы

Задать вопросы и записаться на консультацию можно

по телефону: 222-10-87

или заполните форму ниже

Спасибо, ваш вопрос успешно отправлен, скоро мы с вами свяжемся!

Показания к операции гистероскопической миомэктомии

Согласно большинству публикаций (Стрижаков А.Н., Давыдов А.И. с соавт., 2002; Hamou J., 2000), выполнение трансцервикальной миомэктомии возможно при наличии единичного миоматозного узла диаметром около 40-50 мм, более чем на 50-75% пролабирующего в полость матки. Все другие миомы являются операбельными, но успех вмешательства в большой степени зависит от опыта хирурга и методики операции.

Знание патофизиологии миометрия позволит хирургу избежать развития таких осложнений, как интраоперационное кровотечение и интравазация расширяющего раствора. Толщина и плотность эндометрия, как известно, зависит от фазы менструального цикла. Расположенный глубже миометрий состоит из двух слоев: поверхностной компактной зоны и глубокого мышечного слоя. Компактная зона имеет толщину около 8 мм и обеспечивает мышечную структуру. В ней находится капиллярное сосудистое сплетение, богатое сосудами диаметром до 0,4 мм. Даже осторожные манипуляции на поверхности эндометрия могут привести к их повреждению и развитию кровотечения в полость матки, которое затруднит обзор. Эти сосуды могут быть сдавлены тампонирующим воздействием повышенного давления в полости матки.

В глубоком мышечном слое содержится меньшее число сосудов, но большего диаметра. При повреждении одного из них возникает профузное кровотечение. Гемостаз в этом случае осуществляется повышением внутриматочного давления до уровня, превышающего систолическое артериальное давление.

По данным Hamou J., Fryman R. et al. (1999), абсорбция жидкости через поверхностные вены малого диаметра может быть остановлена путем поддержания внутриматочного давления в пределах от 44 мм.рт.ст. до уровня, эквивалентного систолическому давлению. В отличие от поверхностных мелкокалиберных, крупные и глубоко расположенные вены не спадаются при повышении внутриматочного давления. В это время за счет разницы давлений в полости матки и венозном русле в кровоток через вскрытые вены в большом объеме начинает поступать расширяющий раствор. Чем выше внутриматочное давление, тем быстрее наступает интравазация. Скорость последней может быть снижена путем стимуляции маточных сокращений с помощью внутривенного введения окситоцина, что приведет к сужению сосудов миометрия. Хирургу следует овладеть хорошей техникой резектоскопии, чтобы быть уверенным, что при вмешательстве повреждается только поверхностный слой миометрия.

Узлы удаляются только путем рассечения опухоли режущей электропетлей по частям. Выдвинутый электрод-петлю подводят к основанию опухоли и, плотно удерживая его в соприкосновении с поверхностью узла, тракцией по направлению к тубусу резектоскопа «срезают» его фрагмент. Необходимо строго придерживаться «золотого правила» гистерорезектоскопии – электрохирургический комплекс активируют только при поступательных движениях электрода в сторону тубуса резектоскопа. С целью увеличения длины резецируемого участка подслизистой миомы, расположенной в полости матки, Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., (1997) допускают движения электрода сопровождать тракцией резектоскопа по проводной оси матки в направлении ее перешейка. При иссечении части узла, локализующегося в глубине миометрия, этот прием не допустим, используют только тракции петли (тубус резектоскопа остается неподвижным) строго под мониторным контролем. Пациенткам, планирующим беременность, миомрезектоскопию следует производить с особой осторожностью, чтобы не повредить окружающий эндометрий. Операцию завершают коагуляцией ложа опухоли электродом с широкой рабочей поверхностью.

Резецированные фрагменты миомы извлекают из полости матки двумя путями:

В первом случае иссеченная ткань остается в просвете петли, фиксируется ею к оптике и извлекается вместе с резектоскопом. Это сопровождается увеличением продолжительности операции, повышенным расходом жидкости, риском повреждения шеечного канала. Во втором случае скопившиеся в полости матки резецированные участки опухоли препятствуют хорошему обзору зоны оперативного вмешательства. Рационально оставлять в полости матки резецированные фрагменты миомы до тех пор, пока они не мешают манипуляциям.

Инструменты для резектоскопии миомы

При сравнительно больших размерах подслизистой миомы (45-55 мм в диаметре) и выраженном интерстициальном компоненте опухоли, а также наличии широкого и глубокого основания, миомэктомию следует осуществлять в два этапа. Первоначально максимально удаляют внутриполостную и интрамуральную части образования в соответствии с методикой, изложенной выше. Затем назначается лечение агонистами ГнРГ, даназолом на 2-3 месяца. При повторной гистероскопии отмечается «выдавливание» в полость матки оставшейся части узла, которая легко удаляется. Целесообразность такого подхода также может быть вызвана интраоперационным дефицитом расширяющей жидкости, т.е. высокой разницей между жидкостью, введенной в полость матки и выведенной из нее (более 1,5 л) – известным фактором риска развития гипонатриемии. Альтернативой гистерорезектоскопии в данной ситуации может служить лапароскопическое удаление миомы в один этап.

Hamou J. (2000) была разработана методика удаления межмышечных узлов диаметром до 30 мм, минимально пролабирующих или не пролабирующих вовсе в полость матки, с использованием техники “гидромассажа”. Петлей резектоскопа вскрывается капсула узла. Затем производится “гидромассаж” путем энергичного изменения скорости тока расширяющего раствора и внутриматочного давления. Эндомат настраивается таким образом, чтобы обеспечить попеременно отрицательное внутриматочное давление, чем достигается вытягивание узла из миометрия и быстрое нарастание потока с высоким давлением, растягивающего и смещающего мышечный слой с миоматозного узла. Таким образом, опухоль постепенно выводится в полость матки и может быть резецирована без повреждения окружающего миометрия. Автор указывает на необходимость проведения предоперационного ультразвукового исследования для определения расстояния от границы интерстициального узла до серозного покрова матки, которое не должно быть менее 4 мм.

Технику «гидромассажа» целесообразно использовать в ходе удаления субмукозно-интерстициальной миомы. Это будет способствовать выталкиванию части узла, расположенной межмышечно, и в ряде случаев позволит избежать второго, отсроченного этапа операции.

Этапы операции, удаление миомы петлей с сохранением матки

Библиография собственных научных работ профессора Константина Пучкова по теме “Гистероскопическая миомэктомия”

1. Пучков К.В., Политова А.К. Диагностическая и оперативная гистероскопия: метод. рекомендации. – Рязань: РязГМУ, 2000. – 46с.

3. Пучков К.В., Чикин В.Г., Иванов В.В., Лапкина И.А.. Современные методы в лечении маточных кровотечений // Актуальные вопросы здоровья населения центра России / под ред. М.Ф. Сауткина, О.Е. Коновалова.– Рязань, 2003.– С. 82-84. – (Сб. науч. тр. / Рязан. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова; Вып. III).

5. Пучков К.В., Лапкина И.А., Чикин В.Г., Иванов В.В., Политова А.К.. Алгоритм лечебно-диагностической тактики у женщин перименопаузального периода с аномальными маточными кровотечениями // Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения: материалы 8-й респ. конф. с междунар. участием, посвящ. 60-летию Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова и Всерос. дням защиты от эклогической опасности.Ч.1 / под ред. В.Г. Макаровой, В.А. Кирюшина.- Рязань, 2004.- С.169-173.

6. Пучков К.В., Лапкина И.А., Политова А.К., Иванов В.В. Минимальноинвазивные хирургические методы лечения пациенток с аномальными маточными кровотечениями в перименопазуальном периоде // Эндоскопия в хирургии.- М., 2004.- С. 52-53.

7. Пучков К.В., Лапкина И.А., Политова А.К., Иванов В.В., Мартынова Г.В. Аномальные маточные кровотечения: метод. рекомендации.- Рязань: РязГМУ,2004.- 64 с.

8. Св. об офиц. регистрации программы для ЭВМ 2004610867 РФ. Аномальное маточное кровотечение. Лечебно- диагностический маршрут (АМК) / К.В. Пучков, И.А. Лапкина, В.В. Иванов, И.В. Шилина; правообл. К.В. Пучков и др. –№ 2004610286; заявл. 13.02.04; опубл. 08.04.04.

9. Пучков К.В., Политова А.К. Лапароскопические операции в гинекологии: монография.- М.: МЕДПРАКТИКА, 2005.- 212 с.

10. Пучков К.В., Политова А.К., Козлачкова О.П., Лаврова Л.В. Гистерорезектоскопическая абляция эндометрия в лечении больных рецидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия // Актуальные вопросы современной хирургии. Региональная (ЮФО) науч.- практ. конф. врачей хирургического профиля, Нальчик, 26-27 мая 2006 г. – Нальчик, 2006.- С. 235-236.

12. Пучков К.В., Иванов В.В., Политова А.К. Роль гистерорезектоскопической абляции эндометрия в лечении больных рецидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия // Журн. акушерства и женских болезней.-2006.-Т. 55 ( спец. вып.)-С.107-108.

14. К.В. Пучков, В.В. Иванов, И.А. Лапкина. Аномальные маточные кровотечения: монография.- М.- Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2007.- 200 с.

«Аномальные маточные кровотечения», К.В. Пучков, В. В. Иванов, И. А. Лапкина

«Лапароскопические операции в гинекологии», К.В. Пучков, А. К. Политова

Удаление миомы матки

«У вас в матке миоматозные узлы», — эти слова рано или поздно услышат от гинеколога 70–80% женщин. Миома — одно из самых распространенных заболеваний женской репродуктивной системы. Из-за него сотни тысяч женщин в России ежегодно попадают на операционный стол и лишаются матки.

Раньше врачи считали, что миома матки — доброкачественная опухоль, которая развивается из гладкомышечных клеток. Боролись с ней радикально: зачастую гинеколог сразу направлял пациентку на гистерэктомию — операцию по удалению матки.

Сегодня подходы изменились. Причины возникновения миомы и методы ее лечения существенно пересмотрены. Но не все женщины (и, скажем честно — не все гинекологи) об этом знают.

Причины возникновения миомы

Чрезмерно агрессивное лечение миом матки в прошлом было во многом связано с непониманием их природы. Откройте старый учебник по гинекологии для медицинских ВУЗов, и вы прочтете, что миома — доброкачественная опухоль, которая возникает из-за дисбаланса гормонов. Сразу закрадывается вопрос: а вдруг эта доброкачественная опухоль превратится в злокачественную? Не лучше ли сразу удалить — вместе с маткой, чтобы наверняка?

На сегодняшний день доказано: миома матки не имеет отношения к онкологическим заболеваниям и не повышает риск рака. Это узел, который вырос из неправильно развивающейся мышечной клетки. Он возникает не из-за гормонов, но растет под их влиянием.

Современные ученые не знают точно, почему развивается миома. Одни считают, что это результат нарушения внутриутробного развития. Мышечный слой в стенке матки у плода развивается медленно и долго находится в нестабильном состоянии, поэтому в нем происходят нарушения. Согласно другой теории, к заболеванию приводят повреждающие факторы, которые действуют на женщину в течение жизни: аборты, выскабливания, многократные месячные, инфекции и воспалительные процессы.

Какова бы ни была причина, миома не опасна для жизни, не приводит к раку, поэтому агрессивные меры лечения зачастую не нужны.

Когда требуется операция при миоме?

Поговорим о том, когда при миоме в принципе нужно лечение. Показания всего три:

Но даже если у женщины есть один из этих пунктов, зачастую не обязательно проводить операцию. Существуют малоинвазивные способы лечения.

Методы хирургического лечения

Подход «старой школы» — удалять матку у всех женщин с миомой — в настоящее время отвергнут. Гистерэктомия — крайняя мера, к ней прибегают только в самых тяжелых случаях, когда невозможны другие вмешательства. Матка выполняет в организме женщины важные функции, её всегда нужно стараться сохранить.

Более щадящая операция — миомэктомия, когда удаляют только миому. Это вмешательство можно выполнить разными способами.

Лапаротомическая операция (открытым способом, через разрез)

Вмешательство выполняют через горизонтальный разрез в нижней части живота, по линии бикини, или через вертикальный разрез по срединной линии. Операцию проводят под наркозом.

Этот вариант удаления миомы матки наиболее прост, не требует специального оборудования, но после него на стенке органа остается большой рубец, формируются спайки, которые могут привести к бесплодию. Если женщина в будущем захочет родить ребенка, скорее всего, придется выполнять кесарево сечение.

В некоторых случаях лапаротомическую миомэктомию можно выполнить через небольшой 5-сантиметровый разрез. При этом после удаления узла быстрее происходит заживление тканей, сокращается период восстановления.

Лапароскопическая операция (через проколы)

Удаление миомы матки лапароскопическим способом проводится без разрезов. В стенке брюшной полости делают четыре или пять проколов: один возле пупка, остальные — в нижней части живота. Через них вводят лапароскоп (инструмент с видеокамерой) и специальные хирургические инструменты. Для того чтобы улучшить визуализацию и создать свободное пространство для работы, в брюшную полость вводят углекислый газ. Во время операции женщина находится под наркозом.

После лапароскопических операций не остается больших рубцов, ниже риск образования спаек. Но таким способом могут быть удалены не все миомы.

В настоящее время выполняют робот-ассистированные лапароскопические удаления миомы матки с применением установок Da Vinci. Все манипуляции выполняют «руки» робота, а хирург управляет ими с помощью пульта, наблюдая за процессом на экране.

Гистероскопическая операция

После гистероскопического удаления миомы матки не остается разрезов на коже, быстро происходит восстановление. Но возможны осложнения: перфорация (прокол) стенки матки, образование рубцов в её полости, кровотечение. Во время вмешательства матку заполняют жидкостью, и если эта жидкость в большом количестве всасывается в кровеносные сосуды, развивается «водная интоксикация» (ТУР-синдром).

Подготовка к хирургическому вмешательству

Перед удалением миомы матки важно тщательно оценить состояние здоровья женщины, выявить сопутствующие заболевания и при необходимости провести лечение у профильных специалистов. Предоперационное обследование перед удалением миоматозных узлов включает:

Перед хирургическим вмешательством с пациенткой беседует врач-анестезиолог, выясняет, какие у нее есть хронические заболевания, нет ли аллергических реакций на медикаментозные препараты, оценивает возможные риски.

Хирургическое лечение миомы обычно проводят на 5–14 день менструального цикла.

Исследования и диагностика

Миому матки выявляют во время ультразвукового исследования. Проводят трансабдоминальное (через стенку живота) и трансвагинальное (с помощью специального датчика, введенного через влагалище) УЗИ. Если хирургическое лечение не показано, исследования повторяют через каждые 3–4 месяца, это помогает вовремя обнаружить рост миомы.

Если миоматозный узел очень большой, проводят магнитно-резонансную томографию.

Как понять, какой вид операции подходит конкретной женщине?

Открытая операция через разрез применяется для удаления субсерозных миом (расположенных на поверхности матки под наружной оболочкой) и интрамуральных (в толще мышечного слоя стенки матки). Этот вид удаления оптимален при больших, множественных узлах, если есть подозрение на злокачественную опухоль.

Лапароскопическая миомэктомия — оптимальный тип хирургического удаления небольших узлов, расположенных субсерозно — на наружной поверхности матки. Так как после лапароскопии не остается больших рубцов, она предпочтительна для женщин, которые в будущем планируют беременность. Но через проколы не получится удалить большие, множественные миомы.

Гистероскопическая операция возможна, когда миоматозный узел находится внутри матки под слизистой оболочкой и выступает в полость органа не менее чем наполовину. Размеры узла не более 5 см — важное условие возможности его удаления.

Восстановительный, послеоперационный период

Продолжительность восстановительного периода зависит от типа хирургического вмешательства:

Обычно вставать и ходить после удаления миомы матки открытым способом разрешается на следующий день. После лапароскопических вмешательств — через несколько часов.

Для контроля состояния матки после удаления миомы женщинам назначают регулярные ультразвуковые исследования. Беременность можно планировать через 12 месяцев, до этого врачи рекомендуют предохраняться с помощью оральных контрацептивов. Для снижения риска рецидива могут быть назначены гормональные препараты, но нужно помнить, что они способны вызывать некоторые побочные эффекты, в том числе ухудшить кровоснабжение матки и заживление после удаления узла.

Последствия удаления матки

Матка нужна женщине не только для того, чтобы рожать детей. Она влияет на работу других органов, обмен веществ. После ее удаления у женщин, которые еще не вступили в менопаузу, нередко развивается серьезное осложнение — постгистерэктомический синдром. Его проявления многообразны:

У женщин, перенесших удаление матки, в два раза повышается риск ишемической болезни сердца, раньше начинает подниматься артериальное давление, а если уже была артериальная гипертензия — её течение усугубляется.

После гистерэктомии женщина получает набор проблем со здоровьем, из-за которых не может жить полноценной активной жизнью, для борьбы с ними приходится постоянно принимать лекарства.

Альтернативные способы лечения

Итак, миомэктомия помогает радикально решить проблему с миоматозными узлами и сохранить матку. Тем не менее, хирургическое лечение имеет ряд недостатков:

Предлагая женщине хирургическое лечение, врач должен быть уверен, что во время операции нет риска вскрытия полости матки, и орган не придется удалять полностью. Из-за высокого риска рецидива миомэктомия подходит для женщин, которые планируют беременность в ближайшее время, а не через несколько лет.

В настоящее время показания к хирургическому удалению миомы сокращаются, потому что существуют другие, малоинвазивные, методики.

Фокусированная ультразвуковая аблация (ФУЗ-МРТ)

Миоматозные узлы уничтожают с помощью нагревания интенсивными ультразвуковыми волнами под контролем МРТ. По сравнению с операцией, процедура неинвазивна, нет разреза, кровопотери, не требуется длительного восстановительного периода. Но есть и недостатки. С помощью ФУЗ-МРТ можно удалять не более 1–3 небольших узлов. Возможны некоторые осложнения: ожоги кожи живота, повреждение здоровых тканей вокруг узла, боли из-за поражения близлежащих нервов, риск тромбозов глубоких вен ног.

В настоящее время проведено не так много исследований, которые бы доказали эффективность и безопасность метода в долгосрочной перспективе, возможность беременности после его применения.

Эмболизация маточных артерий (ЭМА)

Эмболизация маточных артерий проводится уже несколько десятилетий, но о ней относительно недавно стали говорить как о перспективном методе лечения миомы матки. Во время этой процедуры под контролем рентгена врач вводит в сосуд, питающий узел, через катетер эмболизирующий препарат. Он состоит из частиц, которые перекрывают просвет мелких кровеносных сосудов. Миоматозный узел лишается кислорода, питательных веществ, погибает и замещается соединительной тканью. По сути на его месте остается небольшой рубец. А если узел находится внутри полости матки, он может отделиться и выйти через влагалище.

На данный момент проведено много исследований, которые показали, что ЭМА — эффективный и безопасный метод лечения миомы, и имеет преимущества перед хирургическим удалением миоматозных узлов:

Важно понимать, что эмболизация маточных артерий и миомэктомия — не конкурирующие методы лечения. У каждого есть свои показания. Если вы хотите узнать, что подходит в вашем случае, и получить консультацию компетентного врача, обратитесь в Европейскую клинику. У нас работает доктор, который защитил первую в России диссертацию, посвященную лечению миомы матки с помощью ЭМА, и имеет многолетний опыт применения данной методики — Дмитрий Михайлович Лубнин.