гистерорезектоскопическая миомэктомия что это такое

Гистерорезектоскопия

Впервые гистероскопия была проведена в 1869 году пациентке с маточным кровотечением.

В чем суть процедуры

Так же практикуется проведение точечных микроопераций, позволяющих избегать полостных травмирующих операций в полости матки.

После исследования и определения вида заболевания и хирургическому вмешательству прибегают к двум видам проведения процедуры гистерорезектоскопия-электрохирургическому и лазерному. Метод выбирает врач на основании показаний для проведения манипуляции. Гистерорезектоскопия в зависимости от расположения удаляемого объекта и его величины длиться около 20-30 минут. На это время пациентке вводиться внутривенный наркоз, позволяющий убрать болевой синдром. В более сложных случаях применяются другие виды анестезии (эндотрахеальную или эпидуральную).

Гистерорезектоскопия-амбулаторная операция, проводимая в клиниках, имеющих соответствующее оборудование и специалистов. Техника исполнения процедуры гистерорезектоскопия заключается во введении в полость матки (в предварительно расширенную шейку матки) гистерорезектоскопа и после расширения (за счет вводимой специальной жидкости) полости матки проводит необходимые манипуляции (осмотр и иссечение). Весь процесс идет под контролем благодаря возможности видеть и контролировать ход операции на видео мониторе.

Таким образом хирург удаляет патологический участок, и как правило, небольшой участок прилегающей ткани для исключения рецидива заболевания.

Показания

Противопоказания

Подготовка к операции гистерорезектоскопия

Обязательна консультация терапевта на основании показаний ЭКГ, УЗИ органов малого таза, рентгена.

Не менее чем за сутки необходимо отказаться от еды и воды, сделать очистительную клизму.

Гистероскопическая миомэктомия

Всегда ли проблема решается при помощи операции

В случае если образование обладает небольшими размерами, его не трогают, а только за ним наблюдают как минимум два года. Если стремительных показаний роста нет, и у женщины нет в планах забеременеть, доктора назначают медикаментозную терапию. Препараты гормонального типа часто помогают остановить разрастание миомы. Чаще всего в основу медикаментозной терапии входит несколько разных гормональных препаратов.

Хирургическое вмешательство назначается тогда, когда размеры новообразования достигли критических показателей и когда миома начинает мешать полноценной жизни женщины. Практически в 100 процентах случаев стараются выполнить консервативную миомэктомию, иными словами, удаляются только узлы миомы, а матка и остальные органы сохраняются (особенно данный вид операции проводится женщинам, у которых есть в планах рождение ребенка). Важно понимать, что данный метод хирургии не исключает повторное разрастание образования, следовательно, может понадобиться дополнительное лечение.

Показания и противопоказания к операции

Женщинам назначается хирургическое вмешательство при наличии: стремительного роста образования; размеров миомы в соответствии 12 недель; маточных кровотечений; выраженного болевого синдрома; сопутствующих гинекологических заболеваний; подозрений на злокачественность; изменений в опухоли (некроз или инфекционное поражение); миом на длинных ножках; узлов в шейке матки; привычных выкидышей либо бесплодия; значительного нарушения функциональности рядом расположенных органов.

Данная процедура противопоказана женщинам с глубиной полости матки более двенадцати сантиметров, при наличии инфекционных заболеваний мочеполовой системы. К тому же среди противопоказаний нужно отметить: наличие тяжелых заболеваний в организме; наличие аденокарциномы; подозрение на лейомиосаркому или гиперплазию эндометрия.

Подготовка перед операцией

После проведенного тщательного осмотра женщины на основе полученных результатов доктор может определить причину заболевания и метод, как от него избавиться с минимальным риском для здоровья женщины. Обычно прибегают к полному удалению матки – самый эффективный способ лечения. Однако к данному способу склоняются, если женщина находится в возрасте 40+.

Гистероскопическая (гистерорезектоскопическая) миомэктомия

Гистероскопическая (гистерорезектоскопическая) миомэктомия – это малоинвазивная разновидность хирургии, которая подразумевает удаление узлов миомы через влагалище, без вскрытия брюшной полости. Важно понимать, что подобного рода хирургическое вмешательство подойдет только для миом с небольшими размерами и с субмукозным расположением. Гистероскопическую миомэктомию можно проводить и в амбулаторных условиях в первые дни менструального цикла. В качестве обезболивания используется местная анестезия либо общий наркоз. Данный метод применяется при субмукозной локализации доброкачественной опухоли, метроррагиях, меноррагиях, которые способствуют развитию анемии, а также в случаях, когда миома мешает наступлению и вынашиванию беременности.

В медицине различают три типа субмукозных миом (узлов): 0 тип (новообразование обладает тонкой ножкой), 1 тип (образование выступает в полость матки на ½), 2 тип (на ½ образование расположено в миометрии). Доктор перед проведением операции в обязательном порядке определяет тип новообразования, его размещение, размеры, для того чтобы можно было продумать с максимальной точностью стратегию дальнейших действий.

Преимущества процедуры

Среди преимуществ стоит отметить минимальную длительность хирургического вмешательства; отсутствие необходимости применять специальное оборудования для работы в жидкой среде; высокий уровень эффективности процедуры; отсутствие нарушений репродуктивной системы женщины после операции; минимальная кровопотеря; нет никаких разрезов и шрамов на животе.

Вот только данную процедуру должен проводить опытный и высокопрофессиональный специалист, так как в период операции можно повредить иные органы малого таза и вызвать ряд серьезных осложнений. Для максимального эффекта процедуру гинеколог может проводить под контролем УЗИ.

Восстановление после хирургического вмешательства

Важно после операции придерживаться всех показаний и рекомендаций доктора. Восстановительный период длится в среднем 14 дней. После гистероскопической миомэктомии на вторые сутки разрешается женщине вставать. Три месяца после операции важно избегать серьезных тяжелых нагрузок, избегать запоров или диареи.

Важно усиленно следить за гигиеной, не допуская размножения патогенных и инфекционных бактерий. Беременность можно планировать не ранее чем через полгода. Сексуальный партнер должен быть постоянный для избегания возможности инфицирования половыми заболеваниями. Половая близость разрешается только доктором после осмотра и констатации полного восстановления организма.

Важно понимать, что у каждой женщины организм особенный, и процесс восстановления у некоторых будет длиться 2 недели, а у некоторых займет месяцы.

Удаление субмукозного узла

Субмукозные узлы не более 5 см в диаметре удаляются при помощи гистерорезектоскопии.

В ряде случаев (при больших размерах узлов) эта операция выполняется после предварительного лечения (гормональными средствами или методом эмболизации маточных артерий) для уменьшения размеров узла и профилактики кровотечения в процессе операции.

проведение операции, анестезиологическое пособие, гистологическое исследование удаленного препарата, медикаменты, питание и пребывание в стационаре.

Клиническая картина

При небольших размерах опухоли симптомы полностью отсутствуют. Как только начинается рост опухоли из-за снижения иммунитета или обострения, пациентка сталкивается со следующими проявлениями патологии:

Постепенно увеличивается некроз тканей, поскольку поступление крови к матке значительно снижается. Это связано с появлением скручивания и перетягивания на ножке из-за роста узлов. При этом эксперты сразу же назначают хирургическое лечение, так как в противном случае придется полностью удалять матку из-за умерщвления тканей.

Причины возникновения

Эксперты по всему миру не могут назвать точную причину возникновения. Известно, что патология проявляется еще в эмбриональный период. В переходном возрасте спровоцировать появление узлов может дисбаланс в гормональной системе (значительное увеличение прогестерона или эстрадиола). Некоторые специалисты склоняются к тому, что патология связана с гиперплазией тканей, а узел не является опухолью.

Следующие причины могут вызвать развитие субмукозного узла:

Типы узлов

Всего существует 3 типа узлов:

При этом узлы субмукозного типа делятся на 4 типа:

В зависимости от степени тяжести и некроза тканей специалисты назначают радикальную или органосохраняющую операцию. Если возможно сохранить матку и детородную функцию, то назначается:

При выборе хирургической операции учитываются данные анамнеза, а также разновидность новообразования.

Если некроз тканей значительный и узел врос глубоко в мышцу, то проводится полное удаление матки при помощи экстирпации лапаротомией или гистерэктомии лапароскопическим эндоскопическим путем.

Для достижения лучшего результата параллельно с хирургическим лечением назначаются следующие лекарственные препараты: иммуномодулирующие, противовоспалительные, гормональные, кровоостанавливающие.

Как выполняется удаление субмукозного узла в ЦЭЛТ

Почему нам доверяют и выбирают клинику ЦЭЛТ?

Профилактика

Чтобы избежать роста субмукозных узлов, нужно следовать 5 правилам:

Если есть подозрение на развитие патологии, то не нужно заниматься самолечением или использовать народные способы. Это только усугубит состояние и ускорит рост опухоли, что в будущем может привести к бесплодию. Сразу же обратитесь к специалисту для проведения комплексной диагностики.

Особенности техники гистерорезектоскопической миомэктомии

Субмукозная миома матки является показанием к хирургическому лечению вследствие ярко выраженной клинической симптоматики: длительных, обильных менструаций со сгустками и метрорагий, анемизирующих больную, бесплодия и невынашивания беременности, роста опухоли и высокого риска малигнизации, а также болевого синдрома. Гистероскопическая диагностика субмукозной миомы матки не представляет трудности. Главной задачей является оценка характеристик узла (узлов): размер, месторасположение, наличие или отсутствие ножки узла, сопутствующая внутриматочная патология. Принято выделять три типа субмукозных узлов:

Непременными условиями эндохирургического лечения больных с подслизистой миомой матки являются:

Сложность гистерорезектоскопической миомэктомии (ГМЭ) прямо пропорциональна величине узла и определяется локализацией опухоли (наиболее «неудобной» является дно матки, ее боковые стенки и устья маточных труб), объемом ее интрамуральной части, а также характером ее основания (узлы на «ножке» из-за их высокой подвижности сложнее резецировать). Кроме того, расположение опухоли в проекции устьев маточных труб и боковых стенок матки сопряжено с высоким риском повреждения маточных сосудов.

Узлы удаляются путем рассечения опухоли режущей электропетлей по частям. Электрод-петлю подводят к основанию опухоли и при неактивном источнике ВЧ-электрохирургии оценивают ее подвижность, расположение по отношению к устьям маточных труб и боковым стенкам матки – участкам с наиболее высоким риском повреждения маточных сосудов; далее имитируют выполнение операции: выдвинутый электрод размещают за основанием узла и тракцией по направлению к тубусу резектоскопа «срезают» его поверхность. Для резекции максимальной порции опухоли электрод, размещенный за ее основанием, плотно соприкасают с поверхностью узла и срезают ткань, удерживая электрод постоянно в соприкосновении с опухолью. Естественно, что в определенный момент электрод выйдет из поля зрения. Однако, не следует опасаться перфорации матки, поскольку иссечение ткани происходит строго в пределах диаметра петли. В то же время, необходимо строго придерживаться «золотого правила» гистерорезектоскопии – электрохирургический комплекс активируют только при поступательных движениях электрода по направлении к тубусу резектоскопа. С целью увеличения длины резецируемого фрагмента подслизистой миомы движения электрода сопровождают тракцией резектоскопа по проводной оси матки в направлении ее перешейка. Таким образом, «хирургическая дистанция» электрода увеличивается и возрастает длина резецируемого участка опухоли (рис. 1).

|  |

| а | б |

| Рис. 1. Удаление субмукозного узла 0 типа петлевым электродом: а – начало операции, б – заключительный этап операции (ложе узла). | |

Резецированные фрагменты миомы извлекают из полости матки или после каждого прохода электрода (ткань остается в просвете петли) или после удаления всей опухоли (или большей ее части) с помощью кюретки, вакуум-аппарата. В первом случае возникают сложности, обусловленные необходимостью частого извлечения резектоскопа (повышенный расход жидкости, риск повреждения шеечного канала, увеличение продолжительности операции), во втором – скопившиеся в полости матки резецированные участки опухоли, полностью или частично перекрывают дистальный отдел тубуса резектоскопа и, тем самым, препятствуют обзору. Рационально оставлять в полости матки резецированные фрагменты миомы до тех пор, пока они не мешают исследованию. Операцию завершают коагуляцией ложа опухоли электродом с широкой рабочей поверхностью.

При сравнительно больших размерах подслизистой миомы (45-55 мм в диаметре) и выраженном интерстициальном компоненте опухоли, наличии широкого глубокого основания миомэктомию следует осуществлять в два этапа. Первоначально удаляют фрагмент опухоли до ее границ со слизистой в соответствии с методикой, изложенной выше. Затем назначается гормональное лечение на 2-3 месяца. При повторной гистероскопии отмечается «выдавливание» в полость матки оставшейся части узла, которая легко удаляется.

Целесообразность такого подхода также может быть вызвана интраоперационным дефицитом контрастирующей жидкости, т.е. высокой разницей между введенной жидкостью в полость матки и выведенной из нее – известным фактором риска развития гипонатриемии.

Лапароскопическую ассистенцию применяют в следующих случаях:

Таким образом, выполнение трансцервикальной миомэктомии показано при наличии единичного миоматозного узла диаметром до 50 мм, на 50-75% пролабирующего в полость матки. Все другие миомы являются операбельными, но успех вмешательства зависит от размера, локализации, объема интрамуральной части узла, а также методики операции и опыта хирурга.

Лечение миомы матки, операция и удаление миомы гистерорезектоскопия

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

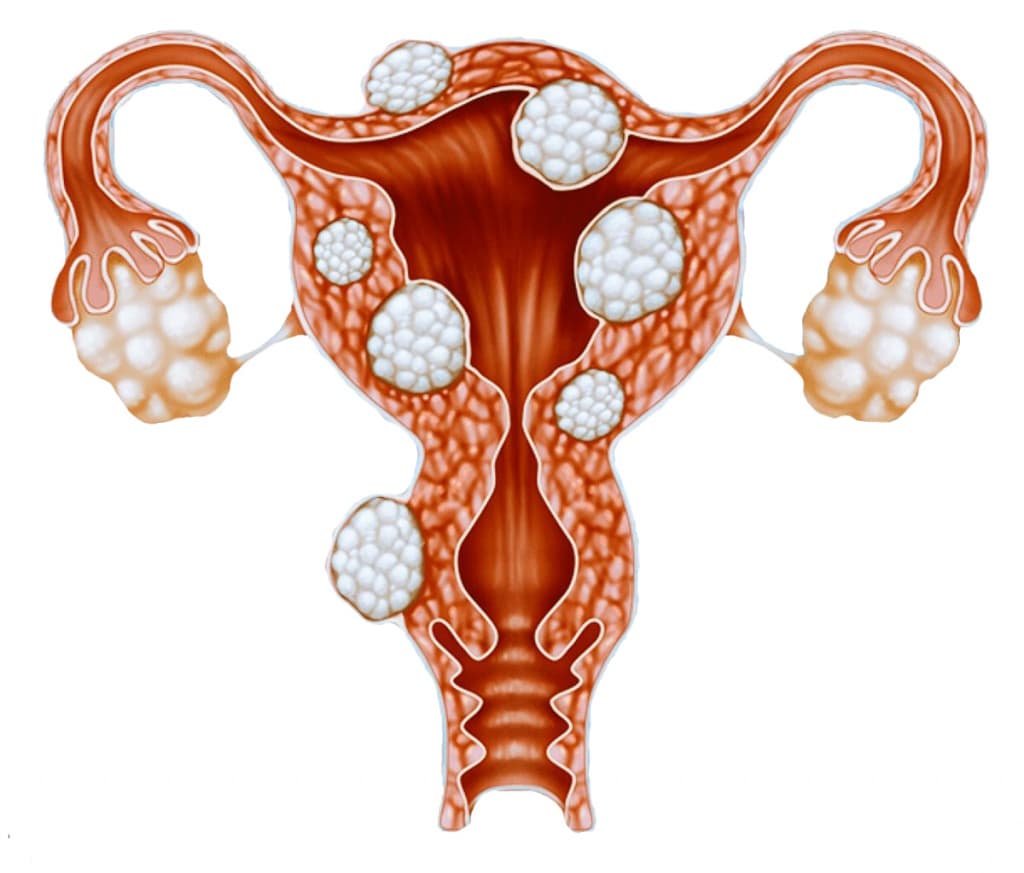

Миома матки – наиболее распространенное опухолевое доброкачественное заболевание, чаще всего возникающее у женщин репродуктивного возраста.

Причины и факторы риска развития миомы матки

На сегодняшний день не установлены очевидные причины возникновения данного заболевания. К вероятным причинам относят гормональный дисбаланс в организме в сторону преобладания эстрогенов над прогестероном. Это происходит в следующих случаях:

Рост узлов (миом) стимулируется такими физическими факторами, как инсоляция, физиотерапевтические процедуры в области малого таза, массажи, то есть всё, что повышает кровообращение в данной области. Определенную роль играет наследственная предрасположенность (наличие миомы у мамы, сестры, бабушки и пр.) Существует также иммунная теория возникновения этих образований: быстрый рост миом наблюдается при выраженных иммунных нарушениях, способствующих усилению клеточного роста, ангиогенеза и воспаления. Важную роль играют различные факторы роста. Повреждение структуры матки: выскабливания, воспаления, мутации – приводят к экспрессии факторов роста и повышают риск миомы матки и патологии эндометрия. Миома матки длительно может протекать без выраженных клинических проявлений.

Жалобы при наличии миомы матки разнообразны

Классификация миом матки

Различают несколько видов миом матки в зависимости от их расположения и по отношению к мышечному слою матки:

По количеству узлов различают единичную и множественную миому матки (два узла и более). По темпу роста – растущую (около 1 см/год), быстрорастущую (более 1 см/год) и миому матки без роста. Гистероскопическая классификация субмукозных узлов:

Гистологическая классификация: обычная лейомиома, клеточная лейомиома, причудливая лейомиома, лейомиобластома, пролиферирующая лейомиома, лейомиома с явлениями предсаркомы – малигнизирующаяся.

Диагностика миомы матки

Цель диагностики – раннее выявление и установление диагноза, составление прогноза и плана лечения (консервативное, оперативное); контроль эффективности лечения.

Диагноз предполагается на основании сбора анамнеза, факторов наследственности, жалоб, гинекологического осмотра; уточняется при дополнительном инструментальном исследовании.

Используются для диагностики:

Методы лечения миомы матки

Возможно следующие варианты лечения:

В настоящее время существует много различных методов лечения миомы матки в зависимости от ее формы и размеров, возраста пациентки, репродуктивных планов и наличия сопутствующей патологии.

Показания к хирургическому удалению миомы матки:

Виды хирургического лечения:

Консервативная миомэктомия – предлагается женщинам репродуктивного возраста. Осуществляется удаление миоматозного узла с сохранением матки. Доступы: лапароскопия, лапаротомия, влагалищный, гистерорезектоскопия, сочетанная (лапароскопия и гистерорезектоскопия).

Гистерорезектоскопия проводится, если величина матки не более 10 недель, диаметр субмукозных узлов до 6-7 см.

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – альтернатива хирургическому лечению.

Показания к эмболизации: симптомная миома матки (геморрагический синдром, болевой синдром), предоперационная подготовка.

Противопоказания: субсерозная и субмукозная миома матки на тонком основании, большие размеры узлов (доминантный узел более 7 см); воспалительные заболевания органов малого таза, аллергия на контраст, пограничные или злокачественные заболевания органов малого таза, нарушения свертывающей системы, нарушения функции почек, сердечная недостаточность.

Надо сказать, что, несмотря на активное развитие оперативных методик, не все узлы требуют именно хирургического удаления. Существует гормональная терапия, подавляющих рост миомы.

Показания к гормональному лечению: предоперационная подготовка к миомэктомии и гистерорезектоскопии, опухоль менее 12 недель, интрамуральное или субсерозное расположение узлов на широком основании.

Лечение гормонами не проводится: при мено-метроррагии и выраженном болевом синдроме. Сопутствующие экстрагенитальные заболевания являются противопоказанием к хирургическому лечению.

Основные группы препаратов для консервативного лечения миомы матки:

Миома матки и беременность

Диагноз миомы матки во время беременности не прост: течение может быть бессимптомным, однако велики риски и осложнения.

Осложнения могут возникать и во время родов: аномалии родовой деятельности, острая интранатальная гипоксия плода, разрыв матки, плотное прикрепление плаценты, раннее послеродовое кровотечение, нарушение кровообращения узла миомы.Беременная с миомой матки, так же, как и после миомэктомии должна быть отнесена к разряду пациенток с высоким риском осложнений во время беременности и в родах.

Несмотря на частоту распространения миомы матки, имеется значительная неопределенность и остаются споры среди врачей и пациентов относительно лучшего способа ее лечения. Тактика ведения пациенток с миомой матки включает наблюдение и мониторинг, медикаментозную терапию, различные методы хирургического воздействия и использование новых малоинвазивных подходов. Для каждой пациентки разрабатывают индивидуальную тактику ведения, т. е. подход должен быть строго персонифицированным.

Нельзя забывать, что обследование у гинеколога с эхографией малого таза должна проходить каждая женщина как минимум раз в 12 месяцев, а по определенным показаниям – более часто. Наличие «мелких» единичных узлов миомы также требует наблюдения, особенно, если прослеживается семейный анамнез заболевания (миома матки у матери, сестры, бабушек).

Для выбора того или иного метода лечения необходимо пройти обследование у гинеколога, которое, как правило, включает в себя общий осмотр, эхографию малого таза с подробным описанием формы и размеров узлов, аспират или биопсию эндометрия у молодых пациенток и раздельное выскабливание в пременопаузальном возрасте, лабораторное исследование ряда показателей крови и пр.