гиперемирована барабанная перепонка что это значит

Что такое перфорация барабанной перепонки? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Медведева О. В., ЛОРа со стажем в 22 года.

Определение болезни. Причины заболевания

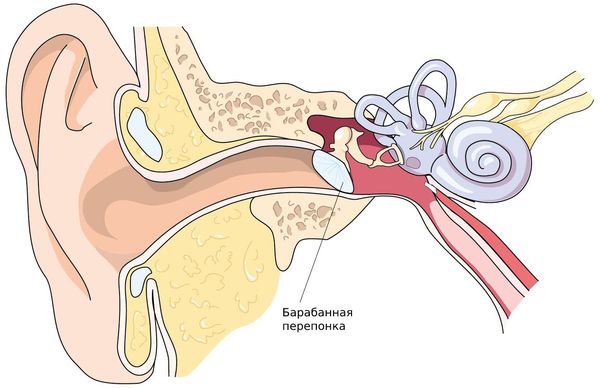

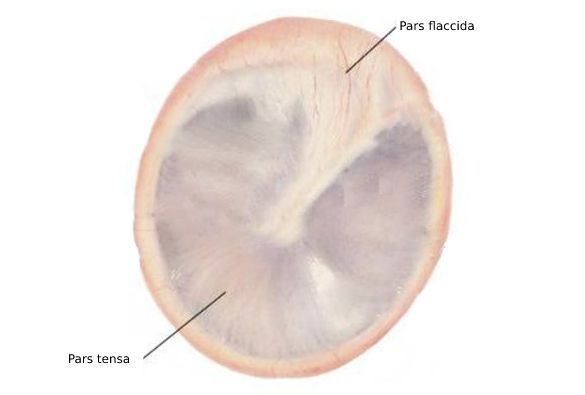

Перфорация барабанной перепонки (лат. membrana tympani) — это отверстие или разрыв наружной стенки барабанной перепонки. Проявляется болью, шумом или звоном в ухе и ухудшением слуха. В тяжёлых случаях может развиться гнойный средний отит.

Разрыв барабанной перепонки может произойти по внешним и внутренним причинам.

К внешние причинам, как правило, относятся травмы:

Внутренние причины, как правило, связаны с воспалительным процессом в среднем ухе:

При повреждении обеих перепонок слух снижается на 30–40 дБ, но целиком не утрачивается. Глухота же наступает при потере слуха на 90 и более дБ, но при изолированном повреждении перепонок этого не происходит.

Симптомы перфорации барабанной перепонки

Сразу после травмы пострадавший чувствует боль в ухе, шум или звон, у него ухудшается слух. Боль и шум в ухе обычно достаточно интенсивные.

Снижение слуха зависит от размера, места травмы и состояния внутреннего уха. При обширных центральных перфорациях слух снижается на 30–40 дБ. При одновременной травме внутреннего уха может кружиться голова и возникнуть шаткость походки.

При черепно-мозговых травмах с переломами пирамиды височной кости симптомы более тяжёлые, пациент часто теряет сознание.

При продольном переломе пирамиды спинномозговая жидкость истекает из уха, нарушаются слуховая и вестибулярная функции.

Острый гнойный средний отит сопровождается сильной болью в ухе, которая уменьшается после перфорации. Появляется гноетечение, в первые сутки оно может быть с примесью крови. Снижение слуха, которое усиливается при появлении жидкости в барабанной полости, может сохраняться или усиливаться при обширных центральных перфорациях.

Симптомы при дисфункциях слуховой трубы: заложенность уха и шум в нём, снижение слуха, резонанс звучания собственного голоса. При присоединении гнойного воспаления из уха может вытекать гной.

Патогенез перфорации барабанной перепонки

При механических повреждениях инородными телами и переломах костей основания черепа разрыв барабанной перепонки происходит из-за внешних причин.

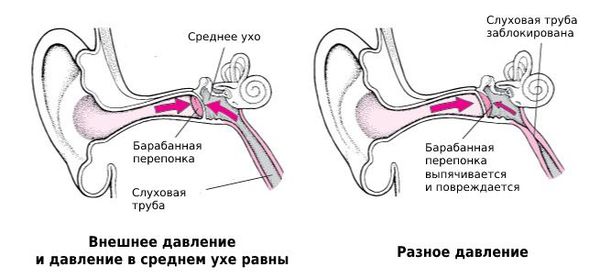

При баротравме перфорация возникает из-за разности давления в среднем ухе и наружном слуховом проходе. Порог чувствительности изменения атмосферного давления составляет от 1 до 5 мм рт. ст. Человек чувствует боль при повышении давления до 30 мм рт. ст. Барабанная перепонка может разорваться при 80–100 мм рт. ст.

Клапаном, который выравнивает давление, выступает слуховая труба. Через неё воздух из носоглотки попадает в среднее ухо, благодаря чему устраняется разница между давлением внешним и в среднем ухе.

Наличие костного гребня в одной половине носа приводит к разнице в уровнях давления между носоглоткой и полостью носа, а также между носоглоткой и барабанной полостью. При значительных и резких изменениях атмосферного давления, например при авариях, даже здоровая слуховая труба не успевает выравнивать давление.

Акустическая травма барабанной перепонки происходит под воздействием звука интенсивностью более 120 дБ. Компенсаторные механизмы, которые регулируют натяжение барабанной перепонки, не успевают среагировать. Кроме того, уровень звукового давления достигает такой силы, что эти механизмы не способны ему противостоять. Ткани, из которых состоит перепонка, и её сосуды очень быстро повреждаются. При выстрелах и взрывах одновременно со звуковым воздействием возникает повреждающая детонационная волна.

При остром среднем отите вирусы и бактерии попадают в барабанную полость через слуховую трубу или с током крови из других очагов инфекции. Развитию патологического процесса в среднем ухе часто предшествует острая респираторная инфекция.

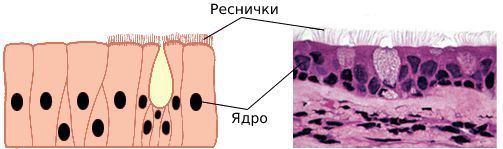

При нарушении защитной и транспортной функций мерцательного эпителия слуховой трубы из носоглотки в барабанную полость может проникать патогенная флора. Воспалительный процесс начинается с отёка и пропитывания лейкоцитами слизистой оболочки. В результате чего появляется серозный экссудат — прозрачная жидкость, выделяющаяся в ткани из мелких кровеносных сосудов.

Тубарная дисфункция более распространена у детей и зачастую обусловлена воспалением и разрастанием лимфоидной ткани в области её глоточного устья. Речь, прежде всего, идёт о гипертрофии аденоидов и реже трубных миндалин, окружающих вход в слуховую трубу. Нарушение аэродинамики и газообмена в среднем ухе ведёт к образованию блоков тимпанальных соустий: тимпанального устья слуховой трубы, входа в антрум и соустий тимпанальной диафрагмы.

Классификация и стадии развития перфорации барабанной перепонки

В Международной классификации болезней (МКБ-10) выделяются следующие виды перфораций:

Включены: устойчивая посттравматическая и послевоспалительная.

Стадии травматической перфорации:

Перфорация при экссудативных и гнойных отитах — это одна из стадий воспалительного процесса в среднем ухе.

Осложнения перфорации барабанной перепонки

В среднем ухе отсутствуют факторы защиты (по типу лимфоидной ткани в глотке и носоглотке), поэтому нагноение происходит очень быстро — за 1–2 суток. При травматических перфорациях барабанной перепонки часто развивается гнойный средний отит.

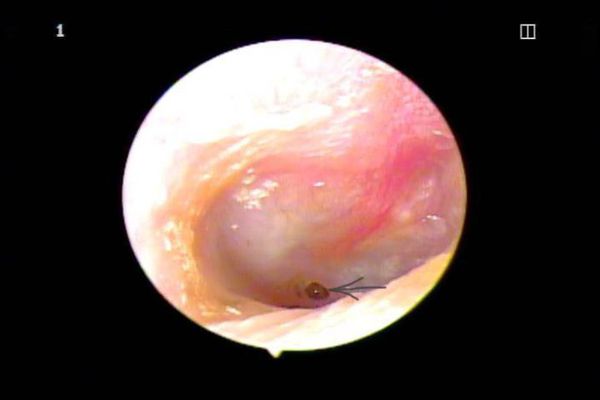

На фото видна небольшая центральная перфорация, в среднем ухе гной, барабанная перепонка отёчна и гиперемирована.

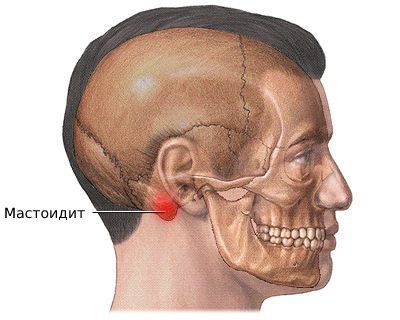

Пониженная реактивность тканей среднего уха после травмы может стать причиной мастоидита — воспаления слизистой сосцевидного отростка, который находится позади уха и сообщается с барабанной полостью. Чаще всего воспаление гнойное и требует оперативного лечения.

При переломах костей основания черепа инфекция быстро проникает в его полость и может стать причиной менингоэнцефалита — воспаления оболочек и вещества головного мозга.

Если токсины и медиаторы воспаления попадают из среднего уха в лабиринт, то может развиться серозный или гнойный лабиринтит. Его признаки: головокружение, спонтанные движения глазных яблок (нистагм) и снижение слуха. При лабиринтите слух ухудшается из-за гибели слуховых рецепторов и обычно не восстанавливается.

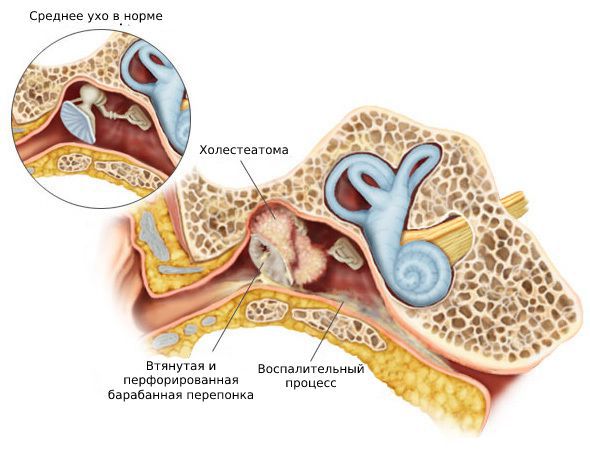

Перфорация, возникшая при остром гнойном среднем отите, может привести к хроническому отиту. В дальнейшем, при врастании эпидермиса с края разрыва в среднее ухо, может образоваться холестеотома — псевдоопухолевидное образование из клеток эпителия. Она выделяет специфические ферменты, которые разрушают костные структуры уха.

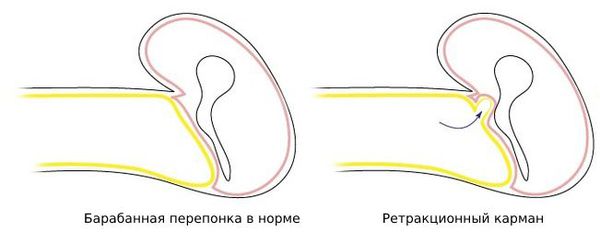

При перфорации, возникшей из-за ретракционного кармана, практически всегда развивается хронический гнойный отит. Прободение происходит незаметно для пациента, и заподозрить его можно только после появления гнойных выделений из уха. К этому времени хронический отит уже успевает развиться.

Диагностика перфорации барабанной перепонки

Сбор анамнеза

На приёме врач выясняет:

Осмотр

Отоскопия — это осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки с ушной воронкой и налобным осветителем или отоскопом. Позволяет выявить перфорацию, её размер, форму и расположение, а также патологию наружного и среднего уха. Однако отоскопии недостаточно для диагностики заболевания среднего уха.

Отомикроскопия и отоэндоскопия

Тимпанометрия

Метод позволяет определить подвижность цепи слуховых косточек и оценить давление в среднем ухе. С его помощью можно выявить уменьшение подвижности при евстахеите, наличие экссудата в среднем ухе, перфорацию, травмы слуховых косточек и повреждение мышц среднего уха.

Специальный датчик, похожий на внутриушной наушник, вводится в наружный слуховой проход. Аппарат подаёт тихие звуки и воспринимает ответные сигналы от уха. На дисплее устройства выводится график, по которому судят о состоянии уха. Исследование занимает несколько минут.

Тональная пороговая аудиометрия

Позволяет определить пороги восприятия звуков различных частот при костной и воздушной проводимости. Процедура необходима:

Чтобы исследовать воздушную проводимость, звук подаётся через наушники; чтобы определить костную проводимость — через костный вибратор, который ставится на сосцевидный отросток. Когда пациент слышит звук, он нажимает кнопку, и аппарат фиксирует результат. По результатам строится график, на котором видно, какая система — звуковоспринимающая (нервы) или звукопроводящая (ухо) пострадала, как сильно и на каких частотах. От этих данных зависит, как будет протекать заболевание и восстановится ли слух. Процедура занимает 10–15 минут.

Отоневрологическое исследование

Обследование потребуется при парезе лицевого нерва и поражении вестибулярной функции (головокружении, нистагме). Оно заключается в следующих неврологических пробах:

Спиральная компьютерная томография (СКТ)

СКТ обладает большей точностью по сравнению с рентгенографией, это важно при диагностике перелома или трещины пирамиды височной кости.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

МРТ потребуется при подозрении на опухоли, метастазы, повреждение слухового нерва и сосудистые аномалии. Если нужна более точная диагностика, СКТ и МРТ можно проводить с контрастированием.

Лечение перфорации барабанной перепонки

Если нет нагноения, то специальное лечение не требуется. Следует наблюдаться у врача-оториноларинголога и не допускать попадания воды в ухо, пока перфорация полностью не зарастёт. Также в этот период следует избегать перепадов высоты: авиаперелётов и посещения высокогорья. В большинстве случаев маленькие перфорации без воспаления в ухе полностью заживают за 2–3 недели.

Медикаментозное лечение

Если возник острый гнойный отит, то назначают ушные капли с антибиотиком. Такое же лечение потребуется и при проникающих ранениях. Системная антибактериальная терапия рекомендована при более серьёзных сочетанных травмах и развитии осложнений. Следует помнить, что при повреждении перепонки ряд ушных капель нельзя использовать. Это связано с содержанием в них лидокаина, раздражающих веществ и некоторых видов антибиотиков, которые могут вызвать ожог слизистой барабанной полости или ухудшить слух.

Хирургическое лечение

Операция показана при следующих осложнениях:

Мирингопластика — восстановление целостности барабанной перепонки. Одна из самых популярных отологических операций в мире. Выполняется, когда перфорация перепонки не связана с хроническим воспалением в среднем ухе, либо при стойком его прекращении.

На исход операции влияют:

Тканевая инженерия

Методы тканевой инженерии активно развиваются. Для регенерации тканей барабанной перепонки необходимо два компонента:

При эксперименте удалось получить новый участок барабанной перепонки, который оптимально передавал звуковые колебания. Но в широкой практике этот метод пока не используется, поскольку ещё не получены необходимые патенты и сертификаты.

Прогноз. Профилактика

Более крупные и краевые перфорации заживают значительно дольше. При присоединении инфекции перфорация может стать стойкой и самостоятельно не закроется, тогда потребуется хирургическое лечение. Если в барабанной полости образовались спайки, то возможно устойчивое снижение слуха.

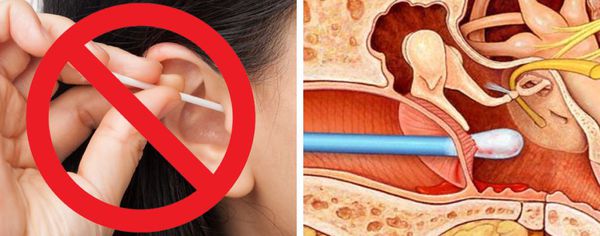

Профилактика:

Для профилактики развития гнойного отита после травмы барабанной перепонки нужно немедленно обратиться к врачу. Также следует беречь ухо от попадания в него воды. Для этого рекомендуется использовать силиконовые беруши или жирную ватку, которые вводят в слуховой проход перед водными процедурами. Вату нужно пропитать растительным маслом или вазелином, так как в сухом состоянии она пропускает воду. Также не стоит посещать бассейн и купаться в водоёмах, пока барабанная перепонка полностью не восстановится.

Отит. Лечение отита

Острый средний отит

Среди острых средних О. различают банальный, секреторный О., идиопатический гематотимпанум, острый О при инфекционных болезнях, травматический отит.

В начальной стадии заболевания слизистая оболочка барабанной полости гиперемирована и незначительно инфильтрирована, в полости находится серозный экссудат, содержащий единичные клетки спущенного эпителия и форменные элементы крови (серозное воспаление). Очень быстро серозный экссудат вследствие поступления в него слизистого секрета становится более вязким и приобретает слизисто-серозный характер (катаральное воспаление). Одновременно в собственной пластинке слизистой оболочки усиливается выход из сосудов сегментоядерных лейкоцитов, которые инфильтрируют слизистую оболочку и через эпителиальный покров проникают в барабанную полость. При их распаде освобождаются лизосомные гидролитические ферменты и образуются гнойные тельца (гнойное воспаление). Экссудат при гнойном воспалении обладает протеолитическими свойствами и может расплавлять тканевые структуры, в том числе и барабанную перепонку.

В течении банального острого О. различают три периода. Первый период характеризуется появлением боли в ухе, которая может быть пульсирующей, стреляющей или ноющей. По мере накопления экссудата в барабанной полости боль в ухе усиливается и становится невыносимой. Она иррадиирует в теменную и височную области, зубы; нередко ощущается во всей половине головы, усиливается при глотании, кашле и чиханье. Появляются слабость, расстройство сна и аппетита. Температура тела обычно повышается до 38—39°. У ослабленных больных, а также в случае, если в самом начале заболевания происходит прободение барабанной перепонки и создается свободный отток гноя, температура тела остается нормальной. Отмечаются заложенность и шум в ухе; резко снижается слух (шепотная речь обычно не воспринимается, разговорная речь слышна только у ушной раковины). Кожа верхнезадней стенки костной части наружного слухового прохода гиперемирована. Сравнительно быстро наступают изменения барабанной перепонки. Вначале определяется инъекция сосудов, проходящих параллельно рукоятке молоточка и по периферии перепонки. Затем в верхнезаднем квадранте появляется ограниченная нерезкая гиперемия, которая в дальнейшем становится разлитой, в результате чего барабанная перепонка приобретает розовый или ярко-красный цвет. Барабанная перепонка инфильтрирована, световой рефлекс исчезает, короткий отросток молоточка и рукоятка становятся неразличимыми. Иногда барабанная перепонка в результате отторжения ее эпидермального слоя принимает серовато-белый оттенок. Мутной, бледной она может быть за счет просвечивания гнойного экссудата, содержащегося в барабанной полости, при атрофии и некрозе перепонки. Отмечается также изменение положения барабанной перепонки: в результате инфильтрации и давления экссудата она выпячивается в наружный слуховой проход, особенно в области верхнезаднего квадранта. Нередко выявляется болезненность сосцевидного отростка.

Второй период обычно начинается с прободения барабанной перепонки: при этом боль в ухе стихает, в наружном слуховом проходе появляются выделения (оторея), которые в первые 2 дня обычно бывают серозно-кровянистыми, затем приобретают слизисто-гнойный или гнойный характер. Если прободение наступает в поздние сроки или поздно делается парацентез (разрез барабанной перепонки с целью обеспечения оттока экссудата), то отделяемое сразу становится слизисто-гнойным. Температура тела падает (быстро и постепенно) и в дальнейшем в течение всего второго периода остается субфебрильной или нормальной. Общее состояние улучшается, налаживаются сон и аппетит. Шум в ухе и понижение слуха сохраняются. Барабанная перепонка по-прежнему гиперемирована и инфильтрирована. Опознавательные знаки ее не различимы. Перфорационное отверстие обычно имеет щелевидную форму, поэтому определяется с трудом. Облегчает его обнаружение пульсирующий световой рефлекс — синхронное с пульсом колебание капли гноя.

В третьем периоде количество отделяемого из уха постепенно уменьшается, а затем совсем исчезает. Барабанная перепонка вновь приобретает нормальные цвет и форму. Перфорационное отверстие закрывается и на его месте остается лишь едва заметный рубец. Отмечается восстановление слуха, шум в ухе исчезает. Общая продолжительность заболевания в среднем составляет 2—3 недели.

Иногда наблюдается атипичное течение процесса, когда заболевание протекает слишком бурно (например, при нарушениях иммунной системы, сахарном диабете) или симптоматика вообще отсутствует (в старческом возрасте). Возможны осложнения в виде мастоидита,лабиринтита, менингита, пареза лицевого нерва и др.

Диагноз основывается на данных анамнеза, клинической картине, результатах отоскопии (лучше использовать воронку Зигле — прибор для визуального исследования подвижности барабанной перепонки), исследования слуха (при аудиометрии выявляется нарушение воздушной проводимости, костная проводимость не страдает либо обнаруживаются ее незначительные нарушения; в опыте Вебера отмечается латерализация звука в сторону поражения) и рентгенографии височных костей.

Дифференциальный диагноз проводят с наружным О., при котором отмечаются сужение просвета наружного слухового прохода, боль при надавливании на козелок и при потягивании за ушную раковину; при наружном О., если просвет наружного слухового прохода хотя бы частично сохранен, слух обычно не нарушается, введение ушной воронки сопровождается резкой болью, изменений барабанной перепонки не наблюдается.

Показаны постельный режим, легкая калорийная пища, согревающий компресс на околоушную область, в нос — сосудосуживающие капли. В течение 10 дней (внутрь или парентерально) назначают антигистаминные препараты, сульфаниламиды или антибиотики (за исключением ототоксических). В наружный слуховой проход 2—3 раза в день вводят 40% этиловый спирт (по 8—10 капель), подогретый до температуры тела. Применяют УВЧ- и микроволновую терапию (предпочтительно с использованием внутриушного излучателя). Эффективно применение внутриушной лазерной терапии. При сильной боли в ухе и особенно при выпячивании барабанной перепонки не следует медлить с парацентезом. При появлении отореи рекомендуется своевременно (с помощью марлевых турунд или навернутой на зонд ваты) удалять отделяемое, предварительно вливая в наружный слуховой проход по 5—7 капель 3% раствора перекиси водорода. Во избежание мацерации кожи наружного слухового прохода ее смазывают стерильным вазелиновым или другим жидким маслом. Все лечебные мероприятия проводят в амбулаторных условиях, госпитализация показана лишь при атипичном течении процесса.

Прогноз обычно благоприятный — заболевание заканчивается выздоровлением. В ряде случаев перфорационное отверстие не закрывается и развивается хронический патологический процесс или в барабанной полости образуются спайки, что приводит к стойкому нарушению слуха.

Профилактика направлена на предупреждение и своевременное лечение острых инфекционных заболеваний, в первую очередь респираторных, а также на устранение патологии верхних дыхательных путей, способствующей развитию О. (аденоидов, ринита, синусита, искривления перегородки носа).

Секреторный средний отит (экссудативный, серозный, мукозный О.), который особенно часто встречается в детском возрасте, связывают с проникновением в среднее ухо возбудителей аденовирусной инфекции, вирусов парагриппа, с заболеваниями носоглотки, полости носа и околоносовых пазух. В генезе О. придают особое значение гиперфункции желез слизистой оболочки барабанной полости и аллергии. Характерными признаками заболевания являются густое, вязкое отделяемое — мукоид, медленно нарастающая тугоухость и длительное отсутствие перфорации барабанной перепонки. В течении заболевания выделяют три стадии. В первой (непродолжительной) стадии симптомы слабо выражены и обусловлены дисфункцией слуховой трубы: отмечается легкая заложенность уха, барабанная перепонка истончена, сероватая с инъецированными сосудами по ходу рукоятки молоточка, нередко наблюдается легкая аутофония (ощущение собственного голоса в пораженном ухе) и латерализация низкочастотных тонов в больное ухо. Во второй (секреторной) стадии доминируют процессы выработки и накопления слизи, что проявляется ощущением заложенности и давления, иногда шумом в ухе, умеренной тугоухостью. При отоскопии определяется утолщенная, втянутая барабанная перепонка серого цвета. Функция слуховой трубы нарушена. Третья (конечная) стадия характеризуется снижением накопления слизи в среднем ухе в результате нарушения слизеобразующей способности эпителия слизистой оболочки: воспалительные явления стихают; при нормализации функции слуховой трубы среднее ухо освобождается от слизи. В 40—65% случаев к концу 6-го месяца от начала заболевания наступает спонтанное выздоровление.

Лечение начинают с санации верхних дыхательных путей и восстановления носового дыхания. Обязательна аденотомия, которая должна быть дополнена тимпанопункцией (прокол барабанной перепонки полой иглой) или тимпанотомией (разрез барабанной перепонки с шунтированием барабанной полости). Проводят продувание уха по Политцеру или путем катетеризации с последующим пневмомассажем. Лекарственные препараты вводят транстубарно или транстимпанально. Применяют глюкокортикоиды, антибиотики, диоксидин, протаргол, трипсин, лизоцим, лекозим, мукосольвин. Положительный эффект оказывают общеукрепляющие и гипосенсибилизирующие средства, физиотерапевтические процедуры.

Идиопатический гематотимцанум — острое геморрагическое воспаление слизистой оболочки среднего уха. Чаще бывает последствием закрытой травмы и заболеваний, сопровождающихся повышением проницаемости сосудистой стенки, например гриппа. Ведущими симптомами являются ощущение заложенности уха и постепенно нарастающая тугоухость. Барабанная перепонка синеватой окраски, опознавательные знаки плохо различимы. В барабанной полости скапливается жидкость буро-красного цвета. При пальпации сосцевидного отростка, который также вовлекается в процесс, отмечается умеренная болезненность. На рентгенограммах отмечается понижение пневматизации сосцевидного отростка и деструкция межальвеолярных перегородок. Лечение оперативное — трепанация сосцевидного отростка. Назначают также средства, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки (препараты кальция, аскорутин). Прогноз обычно благоприятный.

Острый средний отит при инфекционных болезнях протекает на фоне ослабления защитных сил организма, при этом характер инфекции определяет особенности течения заболевания.

Гриппозный О. встречается довольно часто, особенно в периоды эпидемии гриппа. Вирус гриппа попадает в среднее ухо через слуховую трубу или гематогенным путем. Наиболее типична геморрагическая форма гриппозного О. Геморрагический характер воспаления проявляется резким расширением кровеносных сосудов; в наружном слуховом проходе, барабанной перепонке, полостях среднего уха скапливаются элементы крови. Под эпидермисом барабанной перепонки, а иногда и наружного слухового прохода образуются пузырьки с кровянистым содержимым. Прободение барабанной перепонки сопровождается появлением сукровичного отделяемого. По мере развития процесса выделения приобретают гнойный характер, становятся обильными. Начало О. характеризуется болью в ухе, голове, нередко невралгической болью по ходу ветвей тройничного и большого затылочного нервов. Отмечаются резкое понижение слуха, шум в ухе, могут наблюдаться головокружение и тошнота, недомогание, повышение температуры тела, озноб. Особенностью гриппозного О. является частая локализация процесса преимущественно в надбарабанном пространстве: при этом натянутая часть барабанной перепонки иногда остается почти не измененной.

Скарлатинозный О. возникает при тяжелой форме скарлатины в период высыпания или перед ним, отличается бурным течением. Процесс чаще двусторонний, сопровождается сильной болью в ушах. Наблюдается раннее прободение барабанной перепонки, обильное гноетечение. Нередко в связи с поражением нервных элементов барабанной перепонки и слизистой оболочки барабанной полости, а также тяжелым состоянием больного скарлатинозный О. развивается скрыто и обнаруживается лишь при появлении гноетечения из уха. В результате токсического действия возбудителя возникают повреждения сосудистых стенок, тромбоз мелких сосудов, нарушаются кровообращение и трофика, что приводит к некрозу тканей среднего уха, в т.ч. и костной. Выделения из уха становятся зловонными. Барабанная перепонка и слуховые косточки нередко полностью разрушаются. Перфорационное отверстие барабанной перепонки, как правило, не зарастает, выделения периодически возобновляются, слух резко понижается. Скарлатинозный О. имеет тенденцию к переходу в хроническую форму.

Коревой О. возникает преимущественно на 1—2-й неделе заболевания. По клинической картине и течению он сходен с отитом при скарлатине.

Туберкулезный О. обычно развивается у больных туберкулезом легких, костей или лимфатических узлов. Гноетечение из уха обычно появляется без предшествующей боли, а нередко и без повышения температуры тела. Характерны множественные вследствие распада туберкул прободения барабанной перепонки, сливкообразные выделения из уха, которые при вовлечении в процесс кости становятся зловонными. Нередко некротический процесс заканчивается формированием свищей с образованием в них полипов и грануляции. Одновременное поражение и внутреннего уха приводит к резкому понижению слуха. Лечение специфическое (см. Туберкулез).

Травматический отит является следствием механических, термических, химических и других воздействий. Возбудители инфекции попадают в среднее ухо по раневому каналу, через поврежденную барабанную перепонку и трещины в височной кости. Попавшая в барабанную полость кровь быстро инфицируется. Выделения из уха вначале кровянистые, затем становятся гнойными. Перфорационное отверстие барабанной перепонки имеет неправильную фестончатую форму, окружено кровоизлияниями. Течение процесса и лечение такие же, как при банальном отите. С целью предупреждения развития среднего О. с первых же дней после травмы необходимо исключить любые манипуляции в наружном слуховом проходе, чтобы не занести возбудителя инфекции в барабанную полость.

Особую форму среднего О. у детей представляет рецидивирующий средний О. (катаральный или гнойный), клинически сходный с обычным острым средним О., но имеющий тенденцию к более длительному течению и частому рецидивированию. Большую роль в его возникновении играет снижение общей реактивности организма, в т.ч. иммунитета. При тяжелом течении рецидивирующий средний О. нередко переходит в хронический. Эта форма среднего О. чаще наблюдается у детей первых лет жизни: после 4—5 лет рецидивы постепенно прекращаются.

Хронический средний отит

Хронический средний отит является обычно исходом острого, например при неадекватном лечении последнего. В хронический нередко переходят скарлатинозный и рецидивирующий острый О. Немаловажная роль в возникновении заболевания и дальнейшем течении процесса принадлежит аллергии. В зависимости от особенностей морфологических изменений и клинической картины хронический средний О. подразделяют на мезотимпанит, эпитимпанит и мезоэпитимпанит. При мезотимпаните перфорация барабанной перепонки происходит в натянутой ее части, при эпитимпаните — в ненатянутой, при мезоэпитимпаните перфорационное отверстие занимает обе части барабанной перепонки. Раньше считалось, что для мезотимпанита характерно поражение слизистой оболочки, для эпитимпанита — кариозно-грануляционный, полипозный и холестеатомный (см. Холестеатома) процессы, при мезоэпитимпаните — сочетание указанных изменений. В связи с этим эпитимпанит и мезоэпитимпанит рассматривали как неблагоприятные в прогностическом отношении формы. Однако в последние годы установлено, что при хроническом среднем О. морфологическая картина как в разгаре, так и в исходе заболевания независимо от места перфорации различна (во время операций находят отдельные участки фиброзирования и тимпаносклероза, изолированные очаги кариеса, отшнурованные эпителиальные кисты, участки оссификации, рубцовые изменения).

Хронический средний О. протекает длительно. Для него характерны постоянные или периодические выделения из уха, понижение слуха, иногда головокружения и головные боли. Локальная боль в ухе наблюдается лишь в период обострения процесса. Выделения могут быть слизистыми и гнойными, с неприятным запахом при кариесе костных образований или нагноении холестеатомы. Водянистые (серозные) выделения свидетельствуют об аллергической природе заболевания. Хронический О. может осложниться лабиринтом, возникающим при разрушении костных структур, парезом лицевого нерва, сепсисом, менингитом, абсцессом головного мозга.

Диагноз основывается на данных анамнеза, клинической картине, результатах исследования слуха. Ведущее значение имеет рентгенологическое исследование, при котором выявляются склеротические изменения в височной кости, расширением надбарабанного углубления, входа в сосцевидную пещеру и самой сосцевидной пещеры. Состояние надбарабанного углубления (кариес, наличие холестеатомы) выясняют также с помощью аттикового зонда.

При хроническом О. прежде всего обеспечивают достаточный отток отделяемого из пораженных полостей среднего уха. С этой целью из барабанной полости удаляют полипы и грануляции. При сравнительно ограниченном процессе применяют консервативное лечение: наружный слуховой проход и барабанную полость регулярно промывают или промокают ватными тампонами либо марлевыми турундами, вливают в нее 40% этиловый спирт, назначают антибиотики (исключая ототоксические), сульфаниламидные препараты и другие антибиотики (исключая противовоспалительные средства), вводят протеолитические ферменты. При подозрении на аллергическую природу О. используют также антигистаминные препараты. Местно назначают микроволновую терапию, электрофорез лекарственных средств. В тех случаях, когда консервативное лечение при ограниченном процессе не оказывает эффекта, применяют антродренаж — формирование соустья между сосцевидной пещерой и внешней средой путем просверливания височной кости (на 1—1,5 мм кзади и кверху от шипа Генле) с последующим промыванием полостей среднего уха с помощью дренажной трубки. При распространенном холестеатомном или кариозно-грануляционном процессе, и особенно при развитии осложнений, применяют радикальную (общеполостную) операцию на среднем ухе, заключающуюся в полном удалении патологических очагов и создании вместо сложной системы образований среднего уха единой полости. Показания к этой операции расширяются у больных с глухотой и заращенном слуховой трубы. При радикальной операции используют как наружный (позади ушной раковины), так и эндауральный (через наружный слуховой проход) подходы. В ряде случаев применяют так называемые консервативно-радикальные вмешательства, при которых сохраняют неповрежденные звукопроводящие структуры, и радикальные операции с тимпанопластикой, целью которых является реконструкция звукопроводящего аппарата. При изолированном поражении надбарабанного углубления и сосцевидной пещеры, что чаще наблюдается при холестеатоме, производят раздельную аттикоантротомию (надбарабанное углубление вскрывают через наружный слуховой проход, отдельно вскрывают сосцевидную пещеру), которую нередко дополняют тимпанопластикой. При небольших перфорационных отверстиях барабанной перепонки и при сохранении барабанного кольца производят мирингопластику (восстановление барабанной перепонки).

Прогноз при отсутствии осложнений, как правило, благоприятный. Наиболее доброкачественно протекает мезотимпанит, для которого характерны менее глубокие изменения в барабанной полости, а также редкие осложнений, он лучше поддается консервативному лечению.

Последствиями хронического среднего О. могут быть фиброзирующие формы — сухой перфоративный средний О., адгезивный (неперфоративный) средний О. и тимпаносклероз, при которых разрушенные элементы среднего уха замещаются рубцовой тканью и наступает нарушение звукопроводимости. Это проявляется той или иной степенью тугоухости и требует оперативного вмешательства.

Профилактика хронического среднего О. заключается в санации верхних дыхательных путей и своевременном и рациональном лечении острого среднего отита.

Библиогр.: Тарасов Д.И., Федорова O.K. и Быкова В.П. Заболевания среднего уха, М., 1988; Тугоухость, под ред. Н.А. Преображенского, М., 1978.

Заполните все обязательные поля, пожалуйста