гиперэхогенные структуры в желчном пузыре что это такое

Лучевая диагностика патологии желчного пузыря и желчевыводящих путей

УЗИ аппарат HM70A

Экспертный класс по доступной цене. Монокристальные датчики, полноэкранный режим отображения, эластография, 3D/4D в корпусе ноутбука. Гибкая трансформация в стационарный сканер при наличии тележки.

Введение

Натощак желчный пузырь содержит 30-80 мл желчи, но он может концентрировать печеночной желчи в 5-10 раз больше. При застое желчи в пузыре ее количество может увеличиваться. У женщин желчный пузырь в состоянии функционального покоя имеет несколько больший объем, чем у мужчин, но сокращается быстрее. С возрастом сократительная функция желчного пузыря снижается.

Ультрасонография является одним из самых информативных и доступных инструментальных методов диагностики заболеваний желчного пузыря 7.

Акустические свойства ультразвука позволяют выявлять мельчайшие эхогенные структуры, находящиеся в желчном пузыре.

Полипы в желчном пузыре имеются у 6% всего населения. В 80% случаев полипы в желчном пузыре отмечаются у рожавших женщин в возрасте после 30 лет. Так как полипы клинически себя никак не проявляют, диагностика их чаще всего случайна и происходит при проведении УЗИ у пациента по совершенно другим причинам 9.

Хотя причины появления полипов на стенках в желчного пузыря не установлены, а симптомы неочевидны, известны четыре типа таких образований. Наиболее часто по статистике в желчном пузыре у пациентов сегодня встречаются следующие типы [4, 5, 9].

Нередко врачи также ставят диагноз аденомы желчного пузыря. Так происходит потому, что это своего рода доброкачественная опухоль в виде полиповидного разрастания железистой ткани желчного пузыря больного.

Также следует отметить папиллому или полипоз желчного пузыря у некоторых пациентов. Такая папиллома представляет собой доброкачественную опухоль слизистой оболочки пузыря в виде различных по виду и структуре своеобразных папиллом или сосочковых разрастаний.

К самому распространенному типу относят так называемый холестериновый полип желчного пузыря, который представляет собой возвышение слизистой оболочки пузыря с холестриновыми отложениями на ней. Холестероз достаточно часто встречается среди пациентов, направленных на операцию с клиническим диагнозом «полипы» или «полипоз желчного пузыря», по некоторым данным от 42 до 95% случаев.

Ультрасонография является эффективным средством выявления полиповидной формы холестероза 10. Традиционной считается следующая сонографическая характеристика холестериновых полипов: неподвижные гиперэхогенные структуры, которые не дают акустической тени и прикрепляются к стенке желчного пузыря. Контуры таких образований, как правило, ровные, а размеры таких образований различны, чаще не превышают 10 мм (рис. 2).

a) Одиночный полип в желчном пузыре (гиперэхогенное пристеночное неподвижное образование, с ровными контурами, без акустической тени).

б) Одиночный полип в желчном пузыре.

в) Полиповидно-сетчатая форма холестероза, полипы размерами до 5 мм, повышенной эхогенности.

г) Одиночный полип в желчном пузыре.

Однако, по некоторым данным, размеры холестериновых полипов могут быть более 20 мм. Кроме того, полипы больших размеров (в 7% от общего числа) могут иметь пониженную эхогенность и фестончатый контур.

Мелкие холестериновые включения, образующие диффузную сеточку в толще подслизистого слоя размерами 1-2 мм, выглядят как локальное утолщение или уплотнение стенки желчного пузыря и в некоторых случаях (см. рис. 2) вызывают реверберацию (эхографический симптом «хвост кометы»).

При распространенном холестерозе визуализируются множественные гиперэхогенные образования, дающие картину «земляничного» желчного пузыря (рис. 3).

а) Множественные полипы в желчном пузыре, картина «земляничного» желчного пузыря.

б) В режиме цветного допплеровского картирования кровоток не регистрируется.

Характер ножки полипа традиционно учитывается в онкологической практике как признак, ассоциированный со злокачественной природой образования. Вероятность возможной малигнизации больше, если у него имеется широкое основание, а не тонкая ножка. Однако необходимо принимать во внимание возможность ложноположительной диагностики широкого основания при полипах больших размеров из-за их ограниченной смещаемости в просвете желчного пузыря. Дрожание, напоминающее пламя свечи, наблюдается у полипов небольших размеров и вытянутой формы, и указывает на их тонкую ножку 5.

Существует два основных механизма образования желчных камней: печеночнообменный и пузырно-воспалительный. Печеночно-обменный механизм заключается в формировании желчных камней вследствие таких факторов, как несбалансированное питание с преобладанием в рацио не грубодисперсных животных жиров (свиного, бараньего, говяжьего) в ущерб растительным; нейроэндокринные нарушения, например, связанные с дисфункцией эндокринной системы возрастного характера и гипофункцией щитовидной железы; поражения печеночной паренхимы токсического и инфекционного генеза; гиподинамия и застой желчи. В результате печень продуцирует литогенную желчь, т. е. способную образовывать холестериновые или смешанные камни. При пузырно-воспалительном механизме желчные камни формируются под влиянием воспалительного процесса в желчном пузыре, приводящего к физико-химическим сдвигам в составе желчи (дисхолии). Изменение рН желчи в кислую сторону, характерное для любого воспаления, приводит к уменьшению защитных свойств коллоидов, в частности белковых фракций желчи, переходу мицеллы билирубина из взвешенного состояния в кристаллическое. При этом образуется первичный кристаллизационный центр с последующим наслоением других ингредиентов желчи, слизи, эпителия и др.

Клиническая картина желчнокаменной болезни многообразна [5-6, 10]. Условно выделяют хроническую болевую, хроническую рецидивирующую, диспептическую, стенокардитическую и ряд других клинических форм. Характерным ультразвуковым признаком конкремента в желчном пузыре является его акустическая тень. Такая тень возникает из-за высокой плотности камня по сравнению с мягкими тканями. Наличие или отсутствие тени помогает отличить камень от полипа желчного пузыря (рис. 4).

а) Одиночный конкремент желчного пузыря (подвижная гиперэхогенная структура, дающая четкую теневую дорожку).

Гиперэхогенные структуры в желчном пузыре что это такое

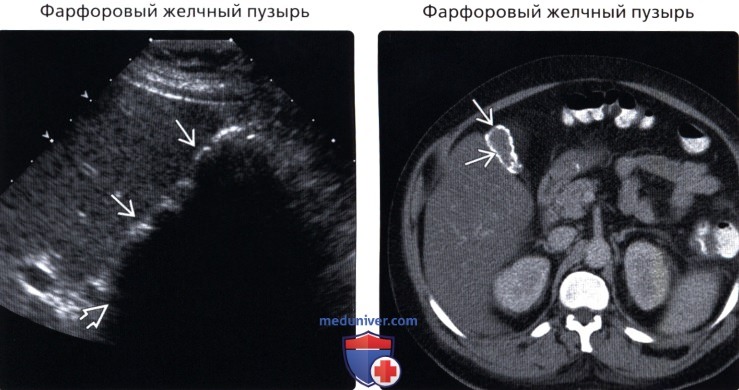

а) Дифференциальная диагностика повышения эхогенности стенки желчного пузыря:

1. Распространенные заболевания:

• Большой конкремент желчного пузыря

• Фарфоровый желчный пузырь

• Сморщенный желчный пузырь с конкрементами

• Заполненная газом луковица двенадцатиперстной кишки

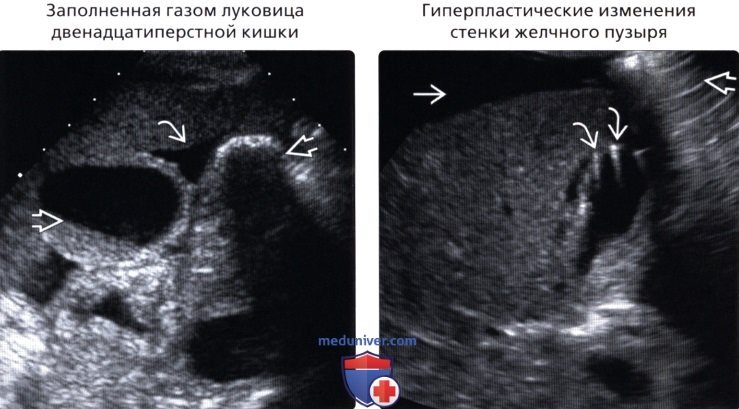

2. Менее распространенные заболевания:

• Гиперпластические изменения стенки желчного пузыря

• Адгезивные конкременты ЖП

• Эмфизематозный холецистит

• Свищ желчного пузыря

• Ятрогенное повреждение: вследствие эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)

(Правый) Трансабдоминальное УЗИ, косой срез: множественные мелкие эхогенные конкременты с эхотенью, заполняющие сморщенный ЖП. Стенка ЖП утолщена, что указывает на наличие хронического холецистита.

(Правый) Аксиальная КТ с контрастированием, тот же пациент: подтверждена диффузная тонкая кальцификация стенки пузыря в сморщенном ЖП.

б) Важная информация:

1. Дифференциальная диагностика:

• Необходимо отличать заполненную газом двенадцатиперстную кишку от измененного ЖП, посредством изменения положения датчика и пациента

• Двенадцатиперстная кишка может быть ошибочно принята за ЖП после холецистэктомии:

о Важным моментом является история болезни пациента

о При отсутствии данных анамнеза помогает визуализация послеоперационных рубцов передней брюшной стенки

о Необходимо сопоставление с данными других методов визуализации

• Газ в ЖП может быть признаком острого заболевания:

о Если картина не ясна, необходимо проведение КТ

2. Распространенные заболевания:

• Большой конкремент желчного пузыря:

о Полное затухание ультразвукового луча на границе с передней поверхностью конкремента, последующее дистальное затенение изображения

о Визуализируется: стенка ЖП-эхогенная линия-эхотень (необходимо оптимизировать условия визуализации)

о Необходимо менять положение пациента, добиваясь выведения конкремента в наибольшем диаметре и расположения стенки желчного пузыря вокруг него

• Сморщенный желчный пузырь с конкрементами:

о Множественные, близко расположенные эхогенные конкременты, отсутствие желчи, создают впечатление эхогенной стенки ЖП

о Утолщенная стенка ЖП

о При выраженном сморщивании ЖП конкременты могут не двигаться при изменении положения тела пациента

• Заполненная газом луковица двенадцатиперстной кишки:

о Визуализируется перистальтика

о Поменяйте положение тела пациента, чтобы сдвинуть газ или дайте пациенту выпить воду для подтверждения

• Фарфоровый желчный пузырь:

о Диффузная кальцификация стенки ЖП:

— Эхогенная изогнутая линия в проекции ложа ЖП

— Глубокое акустическое затенение за эхогенной линией

о Сегментарная форма: прерывистая эхогенная линия передней стенки:

— Или множественные отдельные крупные эхогенные очаги/скопления с последующим акустическим затенением

(Правый) УЗИ, косо-поперечное сканирование: множественные артефакты «хвоста кометы» исходящие из стенки ЖП. Обращает на себя внимание артефакт реверберации от петли кишечника, у пациента с хроническим заболеванием печени также визуализируется асцитическая жидкость.

(Правый) УЗИ, косо-поперечное сканирование: гиперэхогенная линия является источником размытого дистального затенения, представляет собой газ в области дна ЖП после ЭРХПГ. ЖП не изменен.

3. Менее распространенные заболевания:

• Гиперпластические изменения стенки желчного пузыря:

о Очаговое, диффузное или сегментарное утолщение стенки ЖП о Мелкие эхогенные очаги в стенке ЖП с характерным артефактом «хвоста кометы»

о Сегментарная форма: переход от нормальной стенки к утолщенной в средней части ЖП создает эффект «песочных часов»

• Адгезивные конкременты ЖП:

о Линия в проекции ложа ЖП не изогнутая, форму не меняет

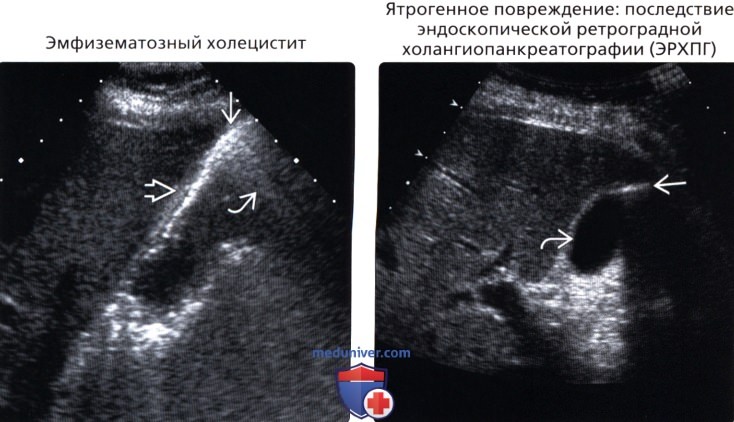

• Эмфизематозный желчный пузырь:

о Осложнение острого холецистита

о Как правило, сопровождается клиникой молниеносного билиарного сепсиса

о Газ в стенке/просвете ЖП:

— Эхогенный полукруг в ЖП с артефактом реверберации («смазанное» затенение)

о Более характерно для пациентов, страдающих сахарным диабетом и пациентов с ослабленным иммунитетом

• Свищ желчного пузыря:

о Спонтанное образование свищевого хода в двенадцатиперстную кишку вследствие эрозии стенки ЖП конкрементом: желчнокаменная непроходимость кишечника

о Свищ в ЖП вследствие малигнизации участка прилегающей петли кишечника

• Последствие (ЭРХПГ) или установки билиарного стента:

о Данные о вмешательстве указаны в истории болезни

о Газ в ЖП без признаков холецистита

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.12.2019

Желчнокаменная болезнь. Все, что вы хотели узнать о ней

Желчнокаменная болезнь, она же «хронический калькулезный холецистит» – длительный многостадийный процесс, при котором периоду камнеобразования предшествуют изменения метаболизма и физико-химических свойств желчи, нарушения моторики желчных путей и желчного пузыря.

Классификация желчнокаменной болезни

Одна из последних классификаций желчнокаменной болезни (ЖКБ) разработана и принята III съездом Научного общества гастроэнтерологов России для применения в клинике.

I стадия ЖКБ – начальная, или предкаменная

II стадия – формирование желчных камней

III. стадия – хронический рецидивирующий калькулезный холецистит.

IV. стадия – осложнения.

Желчнокаменная болезнь. Начальная стадия — билиарный сладж

Билиарный сладж — что это и как выглядит

Термин «билиарный сладж» появился в 70-е годы прошлого столетия и пришел из англоязычной литературы. Билиарный – от латинcкого слова biliaris, что значит желчный, а сладж (англ. Sludge) — «взвесь, грязь, тина, муть, ил, песок, ледяная каша», поскольку нет четкого перевода, то пользуются термином сладж.

В настоящее время под билиарным сладжем понимают любую неоднородность желчи в желчном пузыре и протоках, которую обнаруживают при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Обнаружение билиарного сладжа – начальная стадия желчнокаменной болезни, ее предкаменная стадия.

Первые попытки выделить предкаменную стадию ЖКБ впервые были сделаны в 70-е годы прошлого столетия, когда ученые выделили начальную стадию ЖКБ, понимая под ней биохимические изменения качества желчи с последующими физико-химическими нарушениями ее структуры, приводящими к формированию кристаллов холестерина, образование билиарного сладжа.

Прогресс в изучении и диагностике начальных стадий ЖКБ произошел тогда, когда в широкую практику вошло ультрасонографическое исследоание (УЗИ), которое позволило создать классификацию ЖКБ и выделить типы билиарного сладжа. В настощее время к билиарному сладжу относят любую неоднородность желчи, выявляемую при ультразвуковом исследовании.

Основные варианты билиарного сладжа

1. Эхонеоднородная желчь со сгустками

Желчь с наличием единичных или множественных участков повышенной эхогенности, имеющих четкие или размытые контуры, смещаемых, без акустической тени (неплотные сгустки), чаще расположенные по задней стенке желчного пузыря.

2. Взвесь гиперэхогенных частиц

Точечные, единичные или множественные, смещаемые гиперэхогенные образования, не дающие акустическую тень, выявляемые при изменении положения тела.

3. Замазкообразная желчь

Эхонеоднородная желчь с наличием участков, приближающихся по эхогенности к паренхиме печени, смещаемых или фиксированных к стенке желчного пузыря, видимая четким контуром, не дающим акустическую тень.

В клинической практике более чем в 70% случаев встречается вариант билиарного сладжа 2 – взвесь гиперэхогенных частиц, частота обнаружения двух других вариантов сладжа составляет 10-12 %.

Чувствительность ультразвукового исследования в диагностике билиарного сладжа составляет 55-65 %, а специфичность – более 90 %.

Среди пациентов с жалобами, характерными для поражения желчевыводящих путей и желчного пузыря билиарный сладж обнаруживается в 24-55% случаев.

Желчнокаменная болезнь II стадия. Причины и факторы образования холестериновых камней

Среди причин, способствующих формированию билиарного сладжа (БС), выделяют четыре основные группы факторов риска, которыми характеризуется желчнокаменная болезнь.

Факторы, способствующие перенасыщению желчи холестерином:

Таким образом, перенасыщение желчи холестерином является обязательным условием образования БС, но не единственным. Важную роль играет нарушение качества желчи, всех её компонентов, образование слизи и осаждение кристаллов холестерина, нарушение сократительной функции желчного пузыря.

Диагностика билиарного сладжа

Билиарный сладж (БС) может явиться источником камнеобразования в желчном пузыре, причиной билиарного панкреатита, маркером раннего рака желчного пузыря, стенозирующего папиллита (дуоденального сосочка, через который желчь попадает в кишечник).

Билиарный сладж (густая с микролитами желчь) проходит по всей желчевыделительной системе человека, которая имеет огромное количество болевых рецепторов и обуславливает болевой синдром.

Лечение и профилактика билиарного сладжа

Лечебная тактика обсуждается с лечащем врачом с учетом клинических проявлений, данных ультразвукового обследования, длительности существования, причинных факторов билиарного сладжа.

1 группа больных

Если устранение причинного фактора приведет к исчезновению БС, то лекарственное лечение может не потребоваться, достаточно упорядочить режим питания, снизить массу тела. Но если пациент не имеет клинических провлений БС, но на УЗИ на протяжении 3 месяцев сохраняется БС, то показан курс консервативного лечения.

2 группа больных

По картине образования камней в желчном пузыре и появлению осложнений требуют терапевтических мероприятий, исходя из особенностей течения и проявлений БС.

3 группа больных

Больные с высоким риском развития гнойных осложнений и требующих иногда хирургического вмешаительства.

Всем пациентам с билиарным сладжем следует соблюдать режим питания — прием пищи через 3-4 часа. Не голодать! Питание должно быть сбалансированным, содержать белки, углеводы, жиры (в зависимости от функции желчного пузыря), пищевые волокна (отруби, пектины, зерновые, овощи).

Основные задачи консервативной терапии больных билиарным сладжем:

Для решения этих задач в курс консервативного лечения входят разные группы препаратов. Базовым препаратом являются лекарственные средства урсодезоксихолевой кислоты, желчегонные средства, спазмолитические препараты, ферментные препараты, по показаниям курс антибактериальных средств, биологические препараты (Энтеросан).

Курс консервативного лечения определяет врач по результатам обследования индивидуально, учитывая сопутствующие болезни и проводимую терапию по их поводу, результаты динамических исследований эффективности лечения.

Продолжительность курса от 1 – 3 месяцев или более, а затем переход на профилактическое лечение (режим питания, индивидуальное питание, короткие курсы желчегонных препаратов по показаниям, пробиотиков, «по требованию» ферментов, спазмолитиков.

Желчнокаменная болезнь. Клинические симптомы

Желчнокаменная болезнь бессимптомного течения может быть находкой ультразвукового обследования при диспансеризации или проявляться симптомами поражения других органов и систем.

Желчнокаменная болезнь симптомного течения может проявляться болями в верхней половине живота, приступами желчной колики, механической желтухой, желчной диспепсией.

Боль может быть тупой, ноющей, и нередко возникает приступ желчной колики, который является патогномоничным признаком ЖКБ.

Желчная колика характеризуется резкой, спастического характера болью, усиливающейся при вдохе и положении на левом боку, незначительно уменьшающейся — на правом боку. От боли пациент мечется в постели, наблюдается тахикардия (сердцебиение), повышенная потливость, тошнота, незначительная рвота не приносящая облегчения больному, вздутие живота. При желчной колике боль локализуется в правом подреберье или подложечной области, иррадиирует под лопатку справа, или ключицу. Боль может иррадиировать за грудину и в область сердца, имитируя боли в сердце (стенокардию) – холецистокардиальный рефлекс.

Приступ желчной колики требует неотложной помощи, терпеть боль не следует, необходим вызов скорой помощи, возможно, госпитализация, дается оценка состояния больного и показания к оперативному лечению или консервативного ведения больного.

После желчной колики, которая может продолжаться от десятка минут до нескольких часов, может появиться желтуха – желтушность склер и кожных покровов, потемнение мочи, обесцвеченный кал.

Одновременно с приступом желчной колики или без него может возникать билиарная (желчная) диспепсия, которая проявляется ощущением горечи во рту, тошноты, особенно по утрам, иногда рвота, не приносящая облегчение, вздутие живота, склонность к запорам. Эти явления преходящи, могут быть самостоятельными или во время приступа боли в правом подреберье.

Правильная и своевременная диагностика позволяет уточнить заболевание, исключить заинтересованность других органов пищеварения и осложнений и наметить адекватные пути ведения пациента

Желчнокаменная болезнь. Показания к хирургическому лечению

Если в желчном пузыре сформировались камни, то есть два подхода лечения:

Медикаментозное растворение желчных камней

Препаратами уросодезоксихолевой кислоты подлежат камни рентгеннегативные холестериновые при следующих условиях:

Противопоказаниями для растворения камней являются:

Показания к оперативному вмешательству

Виды операций на желчном пузыре

Если у пациента обнаружен небольшой камень при отсутствии клинических проявлений, осложнений и отсутствии каких-либо хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (камненосительство), с операцией можно не торопиться.

Пропедевтика лучевых методов обследования желчного пузыря

Рассмотрены методы диагностики патологических изменений желчного пузыря, такие как ультразвуковое исследование, радионуклидные методы, рентгенологические методы, компьютерная томография и магнитно-ядерная томография.

Methods of gallbladder lesions diagnostics such as ultrasound investigation, isotopic methods, X-ray methods, computed tomograph scanning, magnetic resonance imaging have been analyzed.

Ведущим методом диагностики патологических изменений желчного пузыря (ЖП) является ультразвуковое исследование (УЗИ).

Ультразвуковое исследование

Несомненными его преимуществами являются неинвазивность, возможность быстрого и портативного проведения исследования; отсутствие действия ионизирующей радиации и необходимости внутривенного введения контрастных веществ; независимость от физиологического состояния желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы [1–3].

Особенности синтопии желчного пузыря — прилежание его задней стенки в области тела и дна к правым отделам толстого кишечника и луковице двенадцатиперстной кишки диктуют необходимость подготовки пациентов к ультразвуковому обследованию с целью уменьшения пневматизации соответствующих отделов пищеварительного тракта. Для этого необходимо, как минимум, 6-часовое голодание накануне проведения диагностической манипуляции, а оптимальным считается проведение исследования натощак после ночного сна. Такие условия требуются еще и для наиболее детальной визуализации строения стенки желчного пузыря и его содержимого, поскольку он представляет собой полый орган, заполненный желчью и способный сокращаться в ответ на гуморальную стимуляцию при приеме пищи, что приводит к уменьшению его размеров, резкому утолщению стенок и невозможности детализировать внутрипросветные изменения [2, 3].

Анатомическое строение желчного пузыря несложно. В нем выделяют узкую шейку, соединяющуюся с пузырным протоком, тело пузыря, имеющее практически параллельные стенки, и куполообразное дно. В месте соединения шейки и пузырного протока стенка часто образует карман (или дивертикул) Гартмана, в котором могут скапливаться конкременты, блокирующие выход пузырной желчи [3–5] (рис. 1).

Для проведения ультразвукового исследования желчного пузыря датчик сканера (как правило, частотой 3,5 МГц) располагают в правом подреберье обследуемого — месте анатомической проекции. Улучшить визуализацию органа можно, уложив пациента на левый бок, что позволяет несколько оттеснить петли кишечника влево, этой же цели служит проведение исследование во время задержки дыхания при глубоком вдохе. Визуализация желчного пузыря через межреберья наиболее постоянна, но наименее информативна и используется в основном в ургентных ситуациях у неподготовленных пациентов. Для лучшей оценки характера внутрипузырных изменений (наличие мелких конкрементов, выявление их подвижности) возможно проведение обследования в вертикальном их положении или с наклоном туловища вперед [2–5].

В диагностике желчнокаменной болезни (ЖКБ) ультразвуковое сканирование по праву занимает ведущие позиции. Чувствительность ультразвукового исследования при выявлении желчных конкрементов превышает 95%, которые выглядят как гиперэхогенные структуры с акустической тенью [1, 5] (рис. 2).

В подавляющем большинстве случаев конкременты подвижны, но могут быть фиксированы к стенке или неподвижно располагаться в шейке пузыря. Другими инородными телами, имитирующими холелитиаз, могут быть сгустки крови или гноя, паразиты. Полипы желчного пузыря неподвижны или ограниченно подвижны в случае наличия у них ножки, всегда связаны со стенкой и, как правило, не дают акустической тени, обычно размер их не превышает 5 мм. Как правило, на фоне длительного отсутствия сокращений пузыря возможна визуализация расслоения желчи на два компонента с четкой границей раздела, один из которых анэхогенный и занимает верхние, по отношению к горизонтальной плоскости, отделы пузыря, другой — более плотный, располагающийся снизу. Это явление, называемое застоем желчи, или сладжем (англ. «sludge» — грязь, тина, ледяная каша, ил, взвесь), возникает вследствие присутствия в ней кристаллов холестерина и билирубината кальция и их способности обратимо формировать крупные агрегаты (рис. 3).

.jpg)

Сочетание указанных симптомов с обнаружением скопления жидкости около пузыря, особенно в сочетании с выявлением дефекта стенки, говорит о ее перфорации и, возможно, о формировании перипузырного абсцесса (рис. 5). Обнаружение ультразвуковых признаков скопления газа в просвете пузыря на фоне других признаков острого его воспаления указывает на такую тяжелейшую патологию, как эмфизематозный холецистит, вызываемый газообразующей анаэробной флорой [3, 5] (рис. 6).

Другое осложнение желчнокаменной болезни, проявляющееся нарушением пассажа желчи, — холедохолитиаз. Нарушение оттока желчи по общему желчному протоку вызывает его расширение более 7 мм, расширение внутрипеченочных желчных протоков (более 40% от диаметра прилежащей ветви воротной вены) (рис. 7). Бесспорным доказательством холедохолитиаза служит обнаружение конкрементов, которые чаще всего локализуются в дистальной части общего желчного протока, но могут быть визуализированы лишь в 70–80% случаев [1, 4, 5].

Расширение внутри- и внепеченочных желчных протоков отмечается и при таком осложнении желчнокаменной болезни, как синдром Мирицци (Mirizzi), который заключается в обструкции общего желчного протока в результате объемного эффекта воспалительной реакции тканей на камень, расположенный в шейке пузыря или пузырном протоке, при низком впадении его в холедох (рис. 8) [5].

.jpg)

Известно, что удаление ЖП по поводу ЖКБ не избавляет больных от метаболических нарушений, в том числе от гепатоцитарной дисхолии, сохраняющейся и после операции [6]. Выпадение физиологической роли ЖП, а именно концентрация желчи в печени в межпищеварительный период и выброс ее в двенадцатиперстную кишку во время еды, сопровождается нарушением пассажа желчи в кишечник и расстройством пищеварения [6, 7].

Изменение химического состава и объема желчи, хаотическое ее поступление в двенадцатиперстную кишку после холецистэктомии (ХЭ) нарушают переваривание и всасывание жира и других веществ липидной природы, уменьшают бактерицидность дуоденального содержимого, что приводит к микробному обсеменению и нарушению моторики двенадцатиперстной кишки, развитию синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике (особенно в подвздошной кишке), расстройству печеночно-кишечной циркуляции и снижению синтеза желчных кислот в печени [6]. Как следствие — синдром нарушенного пищеварения, симптомы которого часто ошибочно трактуются как постхолецистэктомический синдром (ПХС), ассоциирующийся хирургами в первую очередь с нераспознанными до операции или не устраненными во время ХЭ механическими препятствиями желчеоттоку (оставленными или возникшими вновь камнями в холедохе, стенозом фатерова сосочка и т. д.) [6].

При подготовке к операции ХЭ большое внимание всегда уделяется диагностике механических препятствий желчеоттоку в двенадцатиперстную кишку. Совершенно иное дело обстоит с дооперационной верификацией внепеченочных билиарных дисфункций. Отсутствие косвенных признаков функциональных нарушений сфинктера Одди в виде расширения общего желчного протока при УЗИ, повышения печеночных ферментов, болевых приступов и т. д. совсем не исключает дисфункций фатерова сосочка, формирующихся задолго до поступления пациента. По нашим данным, у 45% пациентов с желчнокаменной болезнью при радионуклидной гепатобилисцинтиграфии (ГБСГ) устанавливаются функциональные нарушения транспорта радиофармпрепарата из общего желчного протока в двенадцатиперстную кишку, не требующие проведения ретроградной панкреатохолангиографии и эндоскопической коррекции.

Радионуклидные методы в ряде случаев являются просто безальтернативными из-за строгой специфичности включения радиофармпрепарата (РФП) в различные метаболические процессы (ГБСГ). Функциональное состояние гепатобилиарной системы при любой патологии гепатобилиарной системы, в том числе и при ЖКБ, изучается с помощью стандартной ГБСГ.

Гепатобилисцинтиграфия

ГБСГ позволяет объективно оценивать наиболее важные с позиций функционирования пищеварительно-транспортного конвейера процессы: желчесинтетическую и желчеэкскреторную функции печени, а также транспорт желчи в двенадцатиперстную кишку. Метод основан на регистрации пассажа короткоживущих радионуклидов Тс-99м+бромезида по билиарному тракту.

Исследование проводится натощак, в горизонтальном положении пациента после введения 3 мКм Тс-99м+бромезида внутривенно. Длительность процедуры составляет 60 минут. В качестве желчегонного завтрака пациенты принимают желтки куриных яиц или 200 мл 10% сливок через 30 минут от начала исследования.

Нормальными показателями ГБСГ считаются:

1) время полувыведения (Т1/2) радиофармпрепарата (РФП) из печени менее 35 минут;

2) время полувыведения (Т1/2) РФП из холедоха менее 50 минут;

3) время поступления РФП в двенадцатиперстную кишку менее 40 минут;

4) адекватным поступлением РФП в кишечник является преобладание активности РФП в двенадцатиперстной кишке по сравнению с таковой в холедохе к концу исследования.

Общепринятая стандартная методика радиоизотопного исследования с желчегонным завтраком не всегда позволяет конкретизировать характер функциональных изменений желчеоттока. Это объясняется тем, что пищевая нагрузка оказывает свое действие как посредством активации поступления в кровоток холецистокинина (ХК) при раздражении I-клеток слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и интрамурального нервного сплетения [8]. Активность пищеварительных ферментов и чувствительность сфинктерного аппарата желчевыводящих путей к интестинальным гормонам вариабельна и на практике трудноопределима [9]. Тонус интрамуральных нервных волокон зависит от физиологической активности органов верхних отделов пищеварительного тракта [10, 11].

В этой связи при радионуклидной диагностике внепеченочных билиарных дисфункций (ВБД) достаточно часто применяется внутривенное введение гормона холецистокинина, но релаксирующий эффект этого препарата зависит от состояния центральной нервной системы, гормонального фона пациента и нарушается при холестерозе ЖП, поскольку локализация рецепторов к холецистокинину совпадает с местами отложений эфиров холестерина в стенке пузыря и желчных протоках, что затрудняет точное определение дозы вводимого гормона [8, 10].

Для уточнения характера нарушений желчеоттока по общему желчному протоку в клинике факультетской хирургии им. С. И. Спасокукоцкого РНИМУ им. Н. И. Пирогова на базе Первой Градской больницы выполняются ГБСГ с аминокислотным холекинетическим тестом (ГБСГ-АХТ) и ГБСГ с Бускопан®-тестом (патент РФ № 2166333).

ГБСГ с аминокислотным холекинетическим тестом

Исследование проводится натощак. Через 30 минут после введения РФП и начала исследования в периферическую вену вводится раствор аминокислот Вамин-14 или Фреамин, не содержащие глюкозы и электролитов. Последнее условие мы считаем весьма важным, так как возникающая при инфузии глюкозы гипергликемия полностью или частично ингибирует секрецию холецистокинина [8]. Доза препарата выбиралось из расчета 1,5–2 мл/кг массы тела (80–130 мл). Продолжительность инфузии составляет 5–7 минут, поскольку введение раствора аминокислот более 10 минут (независимо от дозы) не приводит к увеличению выброса эндогенного холецистокинина, а наоборот, снижает инкрецию гормона [9]. ВБД и причина замедленной экскреции радиофармпрепарата гепатоцитами оценивается на основании различий показателей стандартной ГБСГ и ГБСГ-АХТ (рис. 10).

ГБСГ с использованием гиосцина бутилбромида

Гиосцина бутилбромид (Бускопан®) — производное третичного аммониевого соединения гиосцина. Гиосцин — алкалоид, присутствующий в растении рода Duboisia. Его химически перерабатывают с помощью добавления бутиловой группы для получения четвертичной аммониевой структуры. Эта модификация формирует молекулу, которая по-прежнему обладает антихолинергическими свойствами, сравнимыми со свойствами гиосцина.

Но, в отличие от гиосцина, четвертичные аммониевые соединения, такие как гиосцина бутилбромид, ограничивают системное поглощение и значительно уменьшают число побочных реакций. Гиосцина бутилбромид — антихолинергический препарат с высокой степенью сродства к мускариновым рецепторам, расположенным на клетках гладких мышц желудочно-кишечного тракта, вызывает спазмолитический эффект. Кроме того, препарат связывается с никотиновыми рецепторами, что определяет эффект блокировки нервных узлов, что обуславливает его антисекреторное действие.

Техническая сторона исследования мало отличается от вышеизложенного АХТ-теста. По окончании стандартной гепатобилисцинтиграфии пациент вместо инфузии раствора аминокислот принимает per os 20 мг гиосцина бутилбромида. Через 20 минут выполняется повторная запись и обработка данных (рис. 11). Таким образом, применение Бускопан®-теста позволяет сократить время диагностики для врача и упрощает диагностическую процедуру для пациента.

Наиболее эффективно ГБСГ с Бускопан®-тестом зарекомендовала себя при исследовании пациентов после холецистэктомии (рис. 12).

Ведущими факторами нарушения функции печени после холецистэктомии являются наличие и продолжительность дискинезии сфинктерного аппарата желчных путей. У пациентов значительно преобладает парадоксальный спазм сфинктера Одди как причина задержки РФП в холедохе. Функциональные нарушения оттока желчи обусловлены холестерозом желчных путей, в частности сфинктера Одди (рис. 13, 14).

Рентгенологические методы

Рентгенологические методы исследования желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков сегодня практически не применяются, поэтому приводим их краткое описание в качестве исторической справки.

Обзорная рентгенография

Обзорная рентгенография брюшной полости проводится намного реже, чем УЗИ, из-за лучевой нагрузки. Но, тем не менее, она являлась достаточно информативным методом диагностики желчекаменной болезни. На рентгенограмме можно увидеть наличие, месторасположение и количество рентгенпозитивных камней, содержащих соли кальция (рис. 15).

Пероральная холецистография

Пероральная холецистография проводится при подозрении на рентгеннегативные (холестериновые) камни. Метод основывается на всасывании в желудочно-кишечном тракте и выведении с желчью контрастного вещества (рис. 16).

При нарушении всасывания в кишечнике, снижении выделительной функции печени, закупорке пузырного протока камнем и прочем пероральная холецистография может быть отрицательной, т. е. на ней не определяется тень желчного пузыря.

Внутривенная холецистография

Внутривенная холецистография выполняется при отрицательном результате перорального рентгеноконтрастного метода. С помощью данной методики удается контрастировать желчный пузырь в 80–90% случаев (рис. 17).

Компьютерная томография и магнитно-ядерная (магнитно-резонансная) томография

Недостатки классических рентгенологических исследований желчного пузыря с успехом восполняют компьютерная томография (КТ) и магнитно-ядерная томография (магнитно-резонансная томография, МРТ). При калькулезном холестерозе конкременты визуализируются в виде теней однородной структуры (холестериновые камни) (рис. 18) или представлены неоднородными тенями с чередованием участков смешанных камней — холестериновое ядро с кальциево-билирубиновой оболочкой (рис. 19).

Компьютерная томография и магнитно-ядерная томография позволяют заподозрить желчекаменную болезнь у пациентов, обследуемых по поводу другой патологии органов брюшной полости, так как описание изображения желчного пузыря является обязательной составляющей протокола этих исследований.

Литература

* ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва

** ГУЗ ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, Москва

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_575.jpg)

_575.jpg)

_575.jpg)

.jpg)

.jpg)