гиперэхогенные пирамидки в почках на узи что это такое у новорожденных

Гиперэхогенные пирамидки в почках на узи что это такое у новорожденных

а) Дифференциальная диагностика гиперэхогенной почки:

1. Распространенные заболевания:

• Диабетическая нефропатия

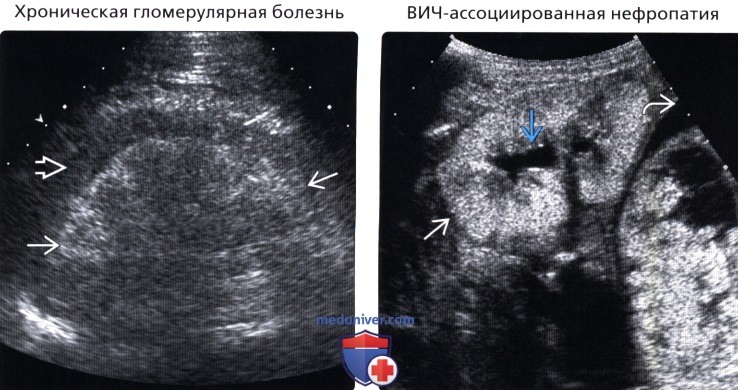

• Хроническая гломерулярная болезнь

• Гипертензивный нефросклероз

• Острый интерстициальный нефрит

• Острый канальцевый некроз

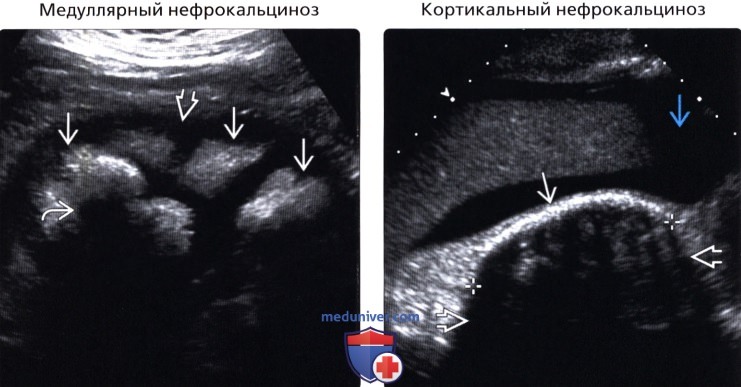

• Медуллярный нефрокальциноз

• Кортикальный нефрокальциноз

• Острый пиелонефрит

• Рефлюкс-нефропатия

2. Менее распространенные заболевания:

• Васкулит

• Ишемия

• Волчаночный нефрит

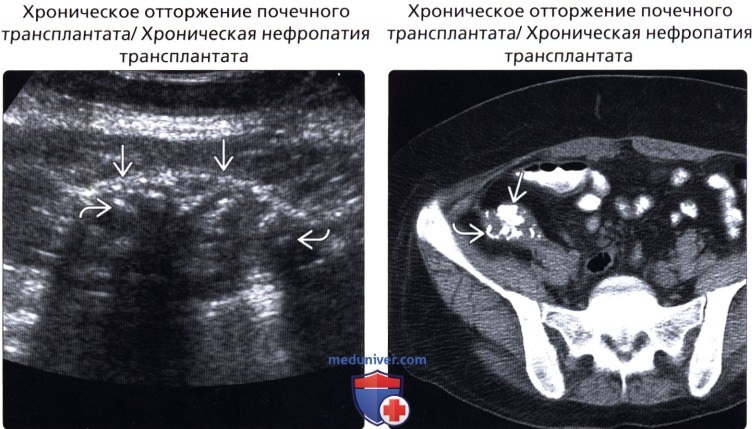

• Хроническое отторжение почечного трансплантата

• Хроническая нефропатия трансплантата

• Саркоидоз

• Мультикистозная дисплазия почек

• ВИЧ-ассоциированная нефропатия

• Острый кортикальный некроз

3. Редкие, но важные заболевания:

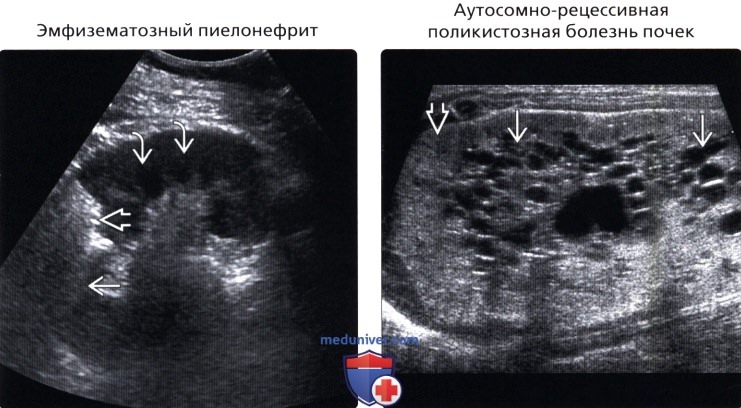

• Эмфизематозный пиелонефрит

• Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек

• Оксалоз

• Синдром Альпорта

• Амилоидоз почек

• Туберкулез почек

• Литиевая нефропатия

• Кистозная дисплазия почек

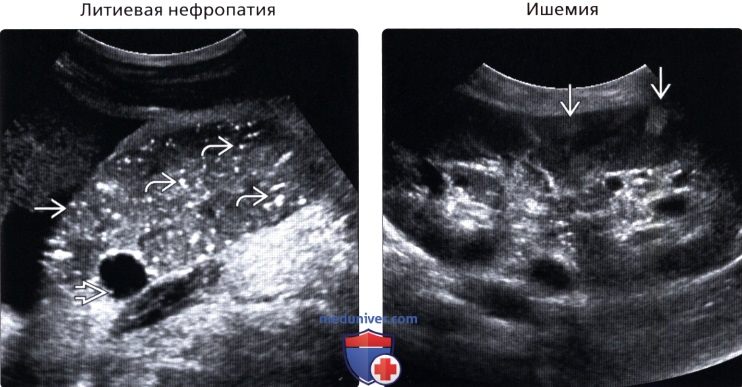

(Правый) УЗИ, продольное сканирование правой почки нормального размера с диффузным повышением корковой эхогенности пирамид ки не различимы. Почечный синус едва различим.

(Правый) УЗИ, продольное сканирование маленькой правой почки с диффузным повышением эхогенности коркового слоя. Кора истонченная и умеренно дольчатая. Это соответствует подтвержденной почечной недостаточности.

(Правый) УЗИ, продольное сканирование правой почки у пациента с последней стадией почечной недостаточности и асцитом. Визуализируется кальцификация коры почки, приводящая к значительному акустическому затенению.

б) Важная информация:

1. Дифференциальная диагностика:

• Повышение эхогенности происходит, как правило, диффузно вследствие заболеваний почек

• Превышение эхогенности коркового слоя почки над эхогенностью печени не является нормой

• При прогрессировании отмечается потеря кортико-медуллярной дифференциации

• Пирамидки темные, впоследствии светлые

• Эхогенность коркового слоя схожая с эхогенностью синуса почки не является нормой

• Развивается вследствие множества заболеваний:

о Первичное заболевание почек с поражением канальцев, клубочков или интерстиция

о Конечный результат обструкции, ишемии

о Кальцификация: кортикальная, медуллярная, интерстициальная, сосудистая

• Повышенная эхогенность указывает на патологию почек, но не говорит о конкретном заболевании

• Эхогенность коррелирует с интерстициальными заболеваниями, но не с с заболеваниями гломерулярного аппарата почки

• Степень эхогенности слабо коррелирует с тяжестью нарушения функции почек

• При паренхиматозных заболеваниях почек биопсия является обязательным методом исследования для постановки диагноза

• Роль УЗИ:

о Определение размера почек и толщины коркового слоя:

— Дифференциация острой и хронической почечной недостаточности

о Исключение обструкции мочеточника

• Большие гиперэхогенные почки: диабет, ВИЧ, острое воспаление

• Маленькие гиперэхогенные почки неспецифичны

• Необходимо дифференцировать от очагов повышенной эхогенности, например, медуллярного, коркового слоя почки или образований

(Правый) Аксиальная КТ с контрастированием у того же пациента: визуализируется атрофия почечного трансплантата с крупноузловой и периферической кальцификацией.

(Правый) УЗИ, продольное сканирование левой почки у пациента со СПИДом и почечной недостаточностью. Левая почка уменьшена, имеет повышенную эхогенность и расширение лоханки. Визуализируется умеренный асцит.

2. Распространенные заболевания:

• Диабетическая нефропатия:

о Важнейшая причина нефропатии взрослых

о При диабете поражаются клубочки, интерстиций и сосуды

о На ранних стадиях: почка выглядит нормально или немного увеличена, толщина коркового слоя сохранена

о Хронический процесс: маленькая эхогенная почка с тонким корковым слоем и вариабельной картиной кортико-медуллярной дифференциации

о ↑ индекса резистентности в режиме спектральной допплерографии с ↑ эхогенности коркового слоя

• Хроническая гломерулярная болезнь:

о Множественные патологические процессы и множественные заболевания:

— IgA-нефропатия является наиболее частой причиной идиопатического гломерулонефрита

— Очаговый сегментарный гломерулосклероз может быть идиопатическим и вторичным на фоне гипертензии или рефлюкс-нефропатии

— Мембранозная нефропатия является наиболее частой причиной идиопатического нефротического синдрома у жителей Европы

о Острое состояние: нормальная/увеличенная почка с нормальной или ↑ эхогенностью

о Кортико-медуллярная дифференциация исчезает при хронизации процесса

• Гипертензивный нефросклероз:

о 25% от всех случаев терминальной стадии почечной недостаточности

о Эхогенность почек зависит от хронизации процесса

о ↑ индекса резистентности с ↑ эхогенности коркового слоя

• Острый интерстициальный нефрит:

о Реакция гиперчувствительности на лекарственные средства или инфекционные агенты

о Клинически имитирует острый канальцевый некроз

о Размер почек может быть нормальным или увеличенным

о Эхогенность коркового слоя может быть повышена, что зависит от степени тяжести реакции

• Острый канальцевый некроз:

о Эхогенность может быть нормальной или повышенной

• Медуллярный нефрокальциноз:

о Причина: гиперпаратиреоидизм, почечный тубулярный ацидоз, губчатая почка, избыток витамина Д, подагра, саркоидоз, метастазы в костях

о ↑ эхогенности медуллярного вещества почки по сравнению с гипоэхогенной корой, отклонение от нормы

о Акустическое затенение

• Кортикальный нефрокальциноз:

о Очаговый: вследствие травмы инфаркта или инфекции

о Диффузный вследствие кортикального некроза почки, отторжения почечного трансплантата, хронического гломерулонефрита, синдрома Альпорта

о Характеризуется периферической паренхиматозной кальцификацией и ↑ эхогенности коры почки

• Острый пиелонефрит:

о Нормальная/отечная почка с характерным снижением эхогенности и потерей нормальной кортико-медуллярной дифференциации

о Могут визуализироваться очаги повышенной эхогенности, но более характерно ее снижение

о Утолщение уротелия и умеренный гидронефроз

• Рефлюкс-нефропатия:

о Вследствие интерстициального нефрита вызванного рефлюксом

о Эрогенная кора, расширенные чашечки со сморщиванием вышележащего кортикального слоя

(Правый) УЗИ, продольное сканирование почки у новорожденного: увеличенная гиперэхогенная почка с множественными мелкими кистами. Вторая почка имеет аналогичное строение.

(Правый) УЗИ, продольное сканирование почечного трансплантата: гиперэхогенные клиновидные очаги коркового слоя. При биопсии обнаружены множественные кортикальные инфаркты.

3. Менее распространенные заболевания:

• Васкулит:

о Узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера

о Маленькие почки с ↑ эхогенности коры

о Вероятно очаговое сморщивание и фиброз

• Ишемия:

о Стеноз почечной артерии или фибромускулярная дисплазия:

— Низкий индекс резистентности кровотока внутри почки, форма кривой медленного низкоскоростного кровотока

о Тромбоз почечной вены:

— Отсутствие венозного кровотока, обратный артериальный кровоток в диастолу

о Тромбоз почечной артерии:

— Тотальное или сегментарное отсутствие артериального кровотока

о Асимметричная, первично увеличенная и гопоэхогенная почка

о В поздней стадии, маленькая и гиперэхогенная почка, с диффузным снижением перфузии

о Может иметь сегментарные клиновидные очаги сморщивания и снижения перфузии

• Волчаночный нефрит:

о Острый: эхогенность и размер почки неспецифичны

о Хронический: маленькие эхогенные почки

• Хроническое отторжение почечного трансплантата/хроническая нефропатия трансплантата:

о Конечный результат отторжения и других повреждений

о Развивается спустя месяцы и годы после трансплантации

о Приводит к интерстициальному фиброзу

о Уменьшенная в размере эхогенная почка с низкой перфузией ± кальцификация

• Мультикистозная дисплазия почек:

о Изначально одностороннее мультикистозное поражение почек с гиперэхогенной диспластической паренхимой

о Позднее кисты сморщиваются и паренхима остается эхогенной

• ВИЧ-ассоциированная нефропатия:

о Встречается практически только у афроамериканцев

о Проявляется нефротическим синдромом и может молниеносно привести к терминальной стадии почечной недостаточности

о Как правило, большие, эхогенные почки с сохранением кортико-медуллярной дифференциации

о В дальнейшем синус сливается с корой и почки уменьшаются

• Острый кортикальный некроз:

о Субкортикальная зона сохранена, на ранней стадии образуется гипоэхогенный ободок

о Может произойти быстрая кортикальная кальцификация

о Изогнутая гиперэхогенная линия/акустической затенение

о Диффузное ↑ эхогенности паренхимы

4. Редкие заболевания:

• Эмфизематозный пиелонефрит:

о У пациентов с сахарным диабетом, иммунной недостаточностью, клиникой сепсиса

о Газообразующая некротизирующая инфекция почек

о Диффузный или сегментарный

о Гиперэхогенные эхосигналы с дистальным акустическим затенением

• Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек:

о Диагностируется в предродовом периоде при УЗИ

о Симметричное увеличение и повешение эхогенности почек

о Множественные мелкие кисты

о Эхогенность повышается за счет множественных отражений от стенок мелких кист

• Оксалоз:

о Характеризуется кортикальным и медуллярным нефрокальцинозом

о Гиперэхогенные почки; отсутствие кортико-медуллярной дифференциации

• Синдром Альпорта:

о Наследственное заболевание, сопровождающееся гематурией, протеинурией, гипертензией и глухотой

о Изначально нормальные почки, в дальнейшем уменьшенные и эхогенные

• Амилоидоз почек:

о В острую фазу почки увеличены, ↓ эхогенности коры

о При хроническом течении: ↓ размера и ↑ эхогенности

• Туберкулез почек:

о Хроническая атрофия паренхимы, гидронефроз, кальцификация

о Кальцифицированная мелкая почка «аутонефрэктомия»

• Литиевая нефропатия:

о Множественные мелкие кисты в коре и медуллярном веществе почки нормального размера

о Кисты образуют яркие точечные эхосигналы

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 12.12.2019

Узи почек: норма и расшифровка результатов

Ультразвуковое исследование почек в большинстве случаев является полноценным и достаточно информативным методом диагностики с целью определения заболевания и назначения адекватного лечения, а так же исключения патологии при скрининговых обследованиях.

Что показывает УЗИ почек?

При ультразвуковом исследовании почек УЗИ-аппарат позволяет определить следующие основные параметры:

Количество

В норме почки являются парным органом, но встречаются аномалии.

Возможно врожденное отсутствие почки – односторонняя аплазия (агенезия), либо утрата парности в результате хирургического удаления. Встречается врожденное удвоение почки, чаще одностороннее.

Аплазия левой почки

Удвоенная почка без признаков обструкции

Расположение

В норме почки расположены на разных уровнях относительно друг друга: правая (D) почка находится на уровне позвонков 12 грудного и 2 поясничного, левая (L) почка – на уровне позвонков 11 грудного и 1 поясничного.

На УЗИ можно выявить опущение почки (нефроптоз) или нетипичную локализацию органа (дистопия), вплоть до расположения в малом тазу.

В норме почка имеет бобовидную форму и ровный наружный контур с четкой визуализацией фиброзной капсулы в виде гиперэхогенной линии.

Размеры

Физиологической норме у взрослого человека соответствуют размеры почек:

Толщина слоя паренхимы – еще один очень важный параметр, в норме составляет 18-25 мм. Этот показатель зависит от возраста пациента: у пожилых людей он может уменьшаться до 11 мм в результате склеротических изменений. Паренхима является функциональной частью почки, в ней расположены структурно-функциональные единицы – нефроны. Увеличение показателя может быть признаком отека или воспаления почки, уменьшение свидетельствует о дистрофии органа.

У детей размеры почек зависят от возраста и роста ребенка. При росте до 80 см измеряются только два параметра – длина и ширина органа. У детей ростом 100 см и выше измеряется и толщина паренхимы.

В норме должна четко выявляться граница почечных пирамидок в паренхиматозном слое: эхогенность пирамидок ниже, чем паренхимы. При гидронефрозе дифференциация между ними отсутствует.

Увеличение размеров почки характерно для острого пиело- или гломерулонефрита, а так же если почка утратила парность и испытывает повышенную функциональную нагрузку.

Эхогенность паренхимы

Этот показатель определяет состояние почечной паренхимы, ее структуру. В норме она однородна.

Эхогенность – это степень интенсивности отражения звуковой волны от тканей: чем плотнее ткань, тем интенсивнее отражение и светлее изображение на мониторе. Ткани с низкой плотностью имеют слабую эхогенность и визуализируются темными участками. Жидкости и воздух анэхогенны.

К примеру, полостную кисту, содержащую жидкость, специалист описывает как анэхогенное образование. Гиперэхогенность характерна для склеротических процессов в почке (гломерулонефрит, диабетическая нефропатия, опухоли, амилоидоз).

Состояние полостной системы почек

Полостная система почек или чашечно-лоханочная система (ЧСЛ) выполняет функцию сбора мочи. На УЗИ могут диагностироваться следующие изменения:

Ультразвуковое изображение расширения полостных систем обеих почек у плода

В норме ЧЛС анэхогенна и не визуализируется. Камни размером 4-5 мм и более в УЗИ-заключении описываются как эхотень, гиперэхогенное включение, эхогенное образование. Наличие песка обозначается как микрокалькулез почек.

Состояние почечного кровотока

Для визуализации почечных кровеносных сосудов используют дуплексное сканирование (или допплерографию), при котором УЗИ-сканер выдает информацию в виде цветного изображения или спектрального графика. Методика является неинвазивной и безболезненной.

Исследование позволяет определить состояние сосудистой стенки, наличие внутрисосудистых обструкций и стенозов, определить скорость кровотока. В норме скорость может колебаться от 50 до 150 см/сек.

На цветовой схеме нормальными считаются темные тона. Яркий цвет фиксирует ускоренный кровоток и свидетельствует о наличии стеноза, основным признаком которого считается усиление кровотока в почечной артерии больше 200 см/сек.

Определяется индекс сопротивления кровотока или индекс резистентности, который напрямую зависит от возраста пациента: чем старше, тем выше скорость кровотока и выше индекс. В норме индекс сопротивления для почечной артерии – 0,7, для междолевых артерий – 0,34-0,74.

Кто проводит расшифровку результатов?

Расшифровку ультразвукового исследования почек должен проводить врач-уролог. К словесному заключению обычно прилагается фото УЗИ или сонограмма, где стрелками отмечается место выявленных патологических изменений.

При обнаружении опухолей или сосудистых изменений неплохо, если будет прилагаться видео УЗИ.

Какие заболевания выявляет УЗИ почек?

Ультразвуковая диагностика наиболее информативна относительно следующих почечных заболеваний и синдромов:

Если в заключении УЗИ почек значится «выраженный пневматоз кишечника», это означает неинформативность обследования по причине метеоризма и в этом случае УЗИ придется повторить после подготовки (употребление ветрогонных препаратов).

Видео:

УЗ анатомия почек

Порядок выполнения: ультразвуковое исследование почек

Подготовка к УЗИ почек

Оглавление

УЗИ почек – ультразвуковое исследование, в ходе которого волновой сигнал, поступающий от датчика, отражается от внутренних органов и по возвращении преобразуется в изображение, которое выводится на монитор диагностического аппарата. Преимущества:

Показания к проведению

Детям УЗИ почек назначают в диагностических целях, если:

Грудничку УЗИ почек могут назначить в целях профилактики, чтобы исключить патологию, когда:

Подготовка ребенка к УЗИ почек

Включает устранение каловых масс и газов, чтобы переполненные петли кишечника не мешали осмотру. С этой целью грудному ребенку перед УЗИ почек дают ветрогонное, более взрослым – советуют не давать газообразующих продуктов накануне.

Перед исследованием может понадобиться наполнить мочевой пузырь (об этом врач предупредит заранее). Подготовка к УЗИ почек:

Как делают исследование?

УЗИ почек для детей не требует специального оборудования. Для младенцев кабинет может быть оснащен люлькой или кроваткой.

Результат фиксируется врачом на бумаге, к описанию прикрепляется снимок. Пояснения и заключение дает детский нефролог или уролог.

Особенности результатов у новорожденных

В процессе исследования врач оценит количество, структуру, размеры и расположение органов мочевыделительной системы, толщину почечной паренхимы и ее однородность, функцию мочевого пузыря (наполняемость, растяжимость, опорожнение, толщину стенок), длину мочеточников, их проходимость. Показатели зависят от возраста и веса испытуемого. Так, почки младенца находятся ниже, орган сформирован не окончательно: дольчатая структура обуславливает неровный контур, размеры у девочек и мальчиков могут различаться.

Расшифровка результатов

Врач ультразвуковой диагностики не ставит диагноз, а только описывает увиденное. Интерпретацией результатов занимается профильный врач (уролог, нефролог, педиатр или неонатолог – если речь идет о новорожденном).

Основным критерием оценки анатомии по УЗИ является эхогенность – способность к поглощению ультразвукового сигнала тканями. От их рыхлости (определяется содержанием жидкости) зависит степень эхогенности объекта. Тенью называется отсутствие эхо-сигнала. Эхогенность разных структур различается.

Не стоит пытаться интерпретировать результаты самостоятельно или с помощью интернета.

Патология на УЗИ, в том числе на УЗИ почек грудного ребенка

Преимущества проведения процедуры в МЕДСИ

Дисметаболические нефропатии в педиатрической практике

Синдром обменной нефропатии является одной из актуальных и спорных проблем современной педиатрии. Причем сегодня, по статистическим данным, отмечается повсеместный рост обменных нарушений в почках.

Синдром обменной нефропатии является одной из актуальных и спорных проблем современной педиатрии. Причем сегодня, по статистическим данным, отмечается повсеместный рост обменных нарушений в почках. Так, обменная нефропатия составляет от 27% до 64% в структуре заболеваемости мочевыделительной системы у детей, а в повседневной практике врача-педиатра синдром обменных нарушений в моче отмечается практически у каждого третьего больного. Необходимо отметить, что дисметаболическая или обменная нефропатия не является отдельной нозологической единицей, а по своей сути — это синдромальное состояние и включает в себя большую группу нефропатий различной этиологии и патогенеза (Е79 — нарушение обмена пуринов, Е74.8 — оксалоз, оксалурия, Е83.8 — другие нарушения минерального обмена), объединенных тем, что их развитие связано с различными нарушениями обмена веществ, приводящих к появлению кристаллического осадка в моче и как следствие этого к повреждению почечных структур и других уровней мочевыделительной системы.

Хорошо известно, что моча в норме представляет собой перенасыщенный солевой раствор, находящийся в состоянии динамического равновесия за счет веществ, которые способствуют растворению или дисперсии составных частей мочи. Процесс образования кристаллов в мочевых путях представляет процесс, в основе которого лежат нарушения коллоидного равновесия в тканях организма и в почечной паренхиме. То есть можно говорить о нарушении равновесия между повреждающими (предрасполагающими) и защитными факторами.

Предрасполагающие факторы делятся на две большие группы — экзогенные и эндогенные. К экзогенным относятся: климатические (сухой и жаркий климат), особенности состава питьевой воды (высокая жесткость), уровень солнечной радиации, содержание микро- и макроэлементов во внешней среде (недостаток магния, йода, избыток кальция, стронция), особенности пищевого режима (дефицит витаминов А, В6, РР, гипервитаминоз D, избыточное употребление продуктов, богатых белком, пуринами, щавелевой кислотой, недостаточное употребление продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты), недостаточность питьевого режима, частое посещение сауны, прием алкоголя, лекарственные воздействия (сульфаниламиды, диуретики, цитостатики). Эндогенные факторы: врожденные аномалии почек и мочевыводящих путей, особенно с нарушением оттока мочи, воспалительные процессы в почках и по ходу мочевых путей, нарушение водно-солевого обмена при гиперпаратиреозе, повышенные потери воды при экстраренальных потерях, интенсивных мышечных нагрузках, нарушение обмена кальция (вымывание кальция из костей в кровь) при длительном постельном режиме или иммобилизации, увеличение всасывания кальция и оксалатов при повышенной проницаемости кишечной стенки (пищевая аллергия, воспалительные процессы в кишечнике), наследственные варианты нарушения обмена веществ.

Защитные факторы

К защитным факторам относятся вещества, которые удерживают соли в растворенном состоянии, зачастую они называются защитными коллоидами. Эти вещества частично представлены в плазме крови, фильтруются в первичную и окончательную мочу, секретируются канальциевым эпителием. Кроме того, размеры коллоидных частиц мочи определяются биологически активными веществами — трипсином, пепсином, катепсинами и другими. Их действие опосредуется через рН-среды, влиянием активаторов и ингибиторов. Таким образом, при недостаточности факторов защиты, превалировании предрасполагающих факторов и на фоне разрешающего воздействия (инфекции, травмы, прием лекарств, дефицит жидкости и т. п.) начинается процесс кристаллообразования и как крайняя степень выраженности — процесс камнеобразования.

Типичными морфологическими изменениями при обменных нефропатиях является отложение кристаллов в собирательных трубочках, канальцах и интерстиции почек. В ответ на отложение кристаллов первоначально развивается неспецифический воспалительный процесс, в последующем возможно развитие иммунокомплексного воспалительного процесса с вторичным поражением различных отделов нефрона. В зависимости от уровня поражения нефрона обменная нефропатия может протекать по следующим клиническим вариантам: острая почечная недостаточность, тубуло-интерстициальный нефрит, уролитиаз, мочекислый диатез, бессимптомное течение.

Вне зависимости от варианта клинического течения длительное существование дисметаболических нарушений приводит к фиброзу интерстиция, снижению канальциевых функций и, как следствие этого, к нарушению концентрационной функции почек.

Чаще всего в клинической практике встречаются дисметаболические нефропатии, связанные с нарушением обмена оксалатов (солей щавелевой кислоты) и уратов. Все варианты обменных нефропатий вне зависимости от клинического варианта течения можно разделить на две большие группы: связанные с наследственным или врожденным нарушением обмена веществ и вторичные дисметаболические нефропатии.

Первичная оксалурия встречается редко. Педиатры имеют дело со вторичной оксалурией. Большинство оксалатов, выводимых с мочой, образуются в процессе обмена веществ из аминокислот — серина, глицина, оксипролина и частично из аскорбиновой кислоты. Незначительное количество поступает из кишечника при приеме с пищей оксалогенных продуктов. В обычной диете содержится от 97 до 930 мг оксалатов (в зависимости от времени года), но только от 2% до 5% из них всасываются в кишечнике. В физиологических условиях 10% экскретируемых с мочой оксалатов образуются из аскорбиновой кислоты и 40% из глицина. Поступление глицина в организм обусловлено его содержанием в пищевых продуктах, но возможно и ятрогенное развитие оксалурии при назначении глицина. Глицин® — лекарственный препарат на основе аминокислоты глицина, применяется в неврологической практике с целью улучшения обменных процессов в головном мозге. Причем в аннотации к препарату указано, что он не обладает побочными действиями, что не противоречит истине, но, к сожалению, аннотация составлена без учета метаболизма препарата.

Специфических симптомов оксалатной нефропатии нет. Чаще всего выявляются рецидивирующие боли в животе, при мочеиспускании может возникать чувство жжения, иногда развивается воспаление гениталий за счет постоянного раздражения кожи и слизистой, возможно появление других дизурических расстройств. При визуальной оценке мочи отмечается ее насыщенный характер, возможно спонтанное образование осадка. Ведущим признаком патологии почек является мочевой синдром; повышение удельного веса мочи, микрогематурия, протеинурия, лейкоцитурия, оксалурия.

У детей с оксалурией отмечается снижение антикристаллообразующей способности мочи. В большинстве случаев оксалатная нефропатия обнаруживается случайно, иногда на фоне провоцирующих интеркуррентных заболеваний. Дебют заболевания приходится на младший возраст — 1–6 лет, а обострения чаще отмечаются в периоды интенсивного роста 7–8 лет и 10–14 лет.

Первичная урикозурия. К первичной гиперурикемической нефропатии относится подагра. Распространенность гиперурикемии колеблется от 3,3% в Англии до 40% в Новой Зеландии, встречаясь в среднем у 8–13% населения. Заболевание наследуется аутосомно-доминантным путем. В основе развития болезни лежит генетический дефект, приводящий к изменению активности ряда ферментов (глюкозо-6-фосфатазы, частичный дефицит гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы) и повышение каталитической активности фосфорибозилпирофосфатсинтетазы, что приводит к повышению эндогенной продукции пуриновых соединений. В условиях гиперпродукции мочевой кислоты гиперурикемии предшествует повышенная экскреция мочевой кислоты (гиперуратурия). У взрослого человека в нормальных условиях через клубочки почек за сутки фильтруется 5–10 г мочевой кислоты, из которых около 1 г реабсорбируется, а остальное выделяется с мочой. При нарушении обмена количество профильтрованной и выделенной мочевой кислоты увеличивается в 3–4 раза. До 5–6% уратов в организме могут быть связаны с белками плазмы, т. е. не все ураты способны свободно фильтроваться в клубочках, при подагре значительно возрастает количество уратов, прочно связанных с белком.

Подагру считают полиорганным заболеванием, что подтверждается поражением не только почек, но и нервной системы, сердца, практически постоянно подагре сопутствуют ожирение, артериальная гипертензия, мигрень, суставной синдром, аллергия (бронхиальная астма, крапивница, нейродермит и др.). По данным эпидемиологических исследований гиперурикемия является фактором риска ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта, диабета, мочекаменной болезни. Считается, что подагрой болеют после 40 лет, однако трудно себе представить на протяжении столь длительного времени совершенно здорового человека с наследственным дефектом ферментных систем. Одним из первых проявлений подагры в детском возрасте и является дисметаболическая урикозурическая нефропатия.

Вторичная урикозурическая нефропатия. Повышение концентрации мочевой кислоты может отмечаться при ряде заболеваний, что позволяет говорить о вторичном характере процесса. Это заболевания крови — гемолитические анемии, лейкозы, новообразования, гипопаратиреоз, лекарственные воздействия; прием цитостатиков, сульфаниламидных препаратов, глюкокортикоидов, антибиотиков широкого спектра действия. Специфических отличий в клинической симптоматике и характере мочевого синдрома, за исключением кристаллурии, вторичная оксалурическая и урикозурические нефропатии практически не имеют.

Вне зависимости от механизма образования, вида кристаллурии, повышенное содержание кристаллов в моче на фоне нарушения коллоидного равновесия мочи приводит к отложению кристаллов в канальцах, собирательных трубочках почек с последующим нарушением пассажа мочи. Тем самым создаются условия для присоединения инфекции и развития пиелонефрита, тубулоинтерстициального нефрита, мочекаменной болезни. Итак, диагностика обменных нефропатий базируется на анализе: генеалогического анамнеза, учете факторов риска, жалобах пациента, клинической симптоматике, характерных изменениях в анализах мочи, характеристике салуреза (в норме за сутки выделяется с мочой до 40 мг оксалатов, в детской практике обязателен пересчет на единицу веса — не более 1 мг/кг/сут, уратов 5,5–6,0 ммоль/сут, не более 0,1 ммоль/кг/сут), определении уровня мочевой кислоты в крови, данных ультразвукового исследования почек — гиперэхогенные включения в чашечно-лоханочный комплекс, обызвествление кончиков пирамидок, в тяжелых случаях обызвествление всех пирамидок, данных рентгенологического исследования почек — выявление конкрементов, врожденных пороков развития. Нужно отметить, что диагноз обменной нефропатии ставится только на основании сочетания клинических и лабораторных данных. Постановка диагноза обменной нефропатии только по изолированным лабораторно-инструментальным признакам является ошибочной и приводит к нерациональной терапии и ограничению жизнедеятельности детей и подростков.

Лечение

Тактика лечения зависит от варианта клинического течения и вида кристаллурии. В тяжелой форме, с развитием острой почечной недостаточности (ОПН), тубуло-интерстициального нефрита 2–3 степени активности, дисметаболическая нефропатия встречается редко, как правило, в случаях первичных врожденных нарушений обмена веществ, подобные больные госпитализируются в специализированное нефрологическое отделение. При среднетяжелом течении заболевания пациенты могут направляться как в специализированное нефрологическое отделение, так и получать лечение в условиях соматического стационара. В остальных случаях дисметаболической нефропатии с оксалурией и/или уратурией, протекающей с минимальными клинико-лабораторными изменениями, лечение проводится амбулаторно.

Основой лечения любой формы дисметаболической нефропатии является обеспечение дополнительной водной нагрузки, до 500–1000 мл по отношению к возрастной потребности. Так, например, средняя физиологическая потребность детей в воде в зависимости от возраста следующая: 1–2 года — 1300–1500 мл, 4–6 лет 1800–2000, от 10 лет и старше 2000–2500 мл в день. Необходимо понимать, что жидкость ребенок и взрослый человек получает не только с питьем (чай, соки, супы и т. д.), но и со всеми продуктами питания. Нужно отметить, что ребенок первого и второго года жизни получает достаточное количество жидкости за счет контроля со стороны педиатров и родителей за объемом питания. К сожалению, дети старшего возраста при превалирующем нерегулярном питании вместе с продуктами получает в среднем за сутки 1500–1700 мл воды, что приводит к нарушению обменных процессов на уровне всего организма.

На фоне диетических мероприятий экскреция оксалатов с мочой уменьшается на 40% и более. Экскреция оксалатов может быть уменьшена в результате изменения метаболизма глицина при введении в организм бензоата натрия, который блокирует эндогенный синтез оксалатов из глицина, то есть при введении в рацион (дополнительное питье) клюквы и брусники. Уменьшение выделения оксалатов на фоне дачи бензоата натрия происходит благодаря превращению глицина в гиппуровую кислоту.

При урикозурических нефропатиях рекомендована диета с ограничением пуриновых веществ. Продукты с высоким содержанием пуринов: сардины, сельдь, скумбрия, субпродукты. Среднее содержание пуринов: чечевица, говядина, свинина, кролик, речная и озерная рыба.

С учетом того, что кристаллы оксалатов и уратов осаждаются в кислой среде, необходимо следить за соотношением кислых и щелочных валентностей в пище, кислые валентности содержатся в продуктах животного происхождения и злаковых, щелочные во фруктах и овощах, то есть ориентироваться на молочно-растительный (из разрешенного перечня) стереотип питания.

Кроме того, с ощелачивающей целью назначаются щелочные минеральные воды типа «Боржоми», «Нарзан», «Ессентуки» и т. п., средней минерализации в возрастных дозах, курсами по 2–3 недели.

К методам диетической коррекции также можно отнести прием растительных масел как поставщиков полиненасыщенных жирных кислот по 5,0–15,0 мл 1–3 раза в день. Растительные масла логично использовать в качестве заправок для овощных салатов, пюре или каши.

Медикаментозное лечение

Основу медикаментозного лечения любой формы дисметаболических нефропатий составляет метаболическая и мембранопротекторная терапия.

При оксалозе рекомендовано назначение витаминов В1 и В6 с целью активизации метаболизма глицина, назначают витамины per os в высоких дозах от 20–60 мг/сут до 100 мг/сут в утренние и дневные часы, курс 2–3 недели. При оксалозе можно применять и комплексные препараты, содержащие витамины В1 и В6.

Магне В6 содержит пиридоксин и магний. Разрешен к применению у детей старше 12 лет. Принимается по 1–2 таблетки 3 раза в день. Курс 2–3 недели.

Мульти-табс В-Комплекс. Содержит: витамин В1 (тиамина нитрат) — 15 мг, витамин В2 (рибофлавин) — 15 мг, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) — 15 мг, витамин В12 (цианокобаламин) 5 мкг, никотинамид — 60 мг, пантотеновую кислоту (кальция пантотенат) — 30 мг, фолиевую кислоту — 200 мкг. Применять по 1–2 таблетки в день, курс 2–3 месяца.

При оксалурии и уратурии показаны курсы метаболической терапии и мембранопротекторов, витамины А, Е, Аевит в возрастных дозах.

Димефосфон (15% раствор). Является антигипоксантом и антиоксидантом, регулятором водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного состояния. Применяют внутрь, запивая водой, в виде раствора, взрослым и детям по 30–50 мг/кг (или из расчета 1 мл 15% раствора на 5 кг массы тела), 1–4 раза в сутки, длительность приема 3 недели — 2 месяца. Обладает горьким вкусом, поэтому для облегчения приема детям рекомендуется запивать молоком, фруктовым соком или сладким чаем.

Элькар (L-карнитин) — 20% водный раствор для перорального применения, содержащий 200 мг действующего вещества в 1 мл раствора. Препарат относится к фармакологической группе «Метаболические средства» и выпускается во флаконах по 25, 50 и 100 мл. Элькар представляет собой прозрачную бесцветную жидкость без запаха, содержащую L-карнитин, по химической структуре и биологической активности идентичный природному. Участвует в процессах обмена веществ. Нормализует структуру и функцию митохондрий, оптимизирует энергетический обмен в клетках. После приема внутрь хорошо всасывается в кишечнике, концентрация в плазме крови достигает максимума через 3 ч и сохраняется в терапевтическом диапазоне в течение 9 ч, выводится почками. Препарат разрешен к применению у детей с первого года жизни. Легко дозируется, можно применять в качестве питья или в виде добавки к сладким блюдам. До 3 лет 5–10 капель на прием, от 3 до 6 лет — по 0,1 г (14 капель) 2–3 раза в день (суточная доза — 0,2–0,3 г), от 6 до 12 лет — по 0,2–0,3 г (28–42 капли) 2–3 раза в день (суточная доза — 0,4–0,9 г). Курс лечения — 1 мес. Противопоказаний для назначения препарата нет.

Эссенциале форте Н. Содержит эссенциальные фосфолипиды (EPL) из соевых бобов, содержащие 76% (3-sn-фосфатидил) холина, сочетающиеся с природными эндогенными фосфолипидами по химической структуре, нормализуют метаболизм липидов и белков, способствуют активации и защите фосфолипидзависимых ферментных систем, восстанавливают клеточную структуру, улучшают регенерацию. Ежедневный прием — по 2 капсулы 2–3 раза в день, во время еды, проглатывая целиком, запивая небольшим количеством воды.

Эссливер форте. Выпускается в капсулах. Содержит эссенциальные фосфолипиды (фосфатидилхолин — 29%, фосфатидилэтаноламин и др.) — 300 мг, витамин B1 — 6 мг, витамин В2 — 6 мг, витамин В6 — 6 мг, витамин В12 — 6 мкг, токоферола ацетат — 6 мг, никотинамид — 30 мг. Регулирует проницаемость биомембран, активность мембраносвязанных ферментов, обеспечивая физиологическую норму процессов окислительного фосфорилирования в клеточном метаболизме. Восстанавливает мембраны путем структурной регенерации и методом конкурентного ингибирования перекисных процессов. Применяется внутрь по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. У детей до 12 лет применяется с осторожностью.

Фосфоглив. Комплексный препарат, содержащий фосфатидилхолин растительного происхождения и тринатриевую соль глицирризиновой кислоты из корня солодки. Фосфатидилхолин является основным компонентом фосфолипидного биослоя биологических мембран. При пероральном введении в организм фосфатидилхолин восстанавливает целостность клеточных мембран. Глицирризиновая кислота обладает противовоспалительными свойствами. Форма выпуска — капсулы. По 1–2 капсулы 3 раза в день в течение 30 дней регулярно. Высшая разовая доза — 4 капсулы, суточная — 12 капсул. Разрешен к применению у взрослых.

Тыквеол. Формы выпуска: капсулы, масло для приема внутрь, свечи ректальные. Содержит комплекс биологически активных веществ из семян тыквы (каротиноиды, токоферолы — не менее 4%, фосфолипиды, стерины, фосфатиды, флавоноиды, витамины B1, B2, C, PP, насыщенные, ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты — пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая). Оказывает выраженное антиоксидантное действие, угнетающее процессы перекисного окисления липидов в биологических мембранах. Эссенциальные фосфолипиды — структурные элементы клеточных мембран и мембран органелл, регулируют проницаемость мембран и процессы окислительного фосфорилирования, способствуют восстановлению структуры и функции мембран. Применяется внутрь, по 1 чайной ложке экстракта за 30 мин до еды или по 2–4 капсулы, во время или после еды 3–4 раза в сутки.

Длительность курса протекторной терапии 2–3 недели, проводится 3–4 раза в год.

Помимо мембранопротекторной терапии широко используются комбинированные препараты на основе лекарственных трав и эфирных масел.

Фитотерапия традиционно популярна для лечения самых разных заболеваний почек. В целом, надо отметить, что при дисметаболической нефропатии целесообразно использовать лекарственные травы с диуретическими и мембраностабилизирующими свойствами и избегать трав с высоким содержанием оксалатов и аскорбиновой кислоты при оксалурии. Несмотря на большой выбор лекарственных растений и их препаратов, важно выделять те из них, в отношении которых имеются научные данные в плане эффективности лечения и безопасности. Одним из наиболее популярных в лечении дисметаболических нефропатий препаратов является растительный лекарственный препарат Канефрон Н. В исследованиях показано мочегонное, уросептическое, мембраностабилизирующее и антиоксидантное действие Канефрона Н при различных инфекционно-воспалительных и обменных заболеваниях почек. Препарат может использоваться как в лечебном комплексе, так и отдельно длительным курсом у детей с дисметаболическими нефропатиями.

Канефрон Н. Выпускается в виде водно-спиртового раствора и в драже. В состав лекарственного препарата растительного происхождения входят: травы золототысячника (Centaurii herba), корня любистока (Levistici radix), листьев розмарина (Rosmarini folia). Фармакологическое действие: диуретическое, спазмолитическое, противовоспалительное, антибактериальное. Способ применения и дозы: внутрь, грудным детям — по 10 капель 3 раза в сутки; детям дошкольного возраста — по 15 капель 3 раза в сутки; детям школьного возраста — по 25 капель или по 1 драже 3 раза в сутки. Курс 2–4 недели. При необходимости (для улучшения вкуса) капли можно принимать вместе с другими жидкостями. Драже следует принимать не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Олиметин. Комплексный препарат, содержащий масло мяты перечной, масло терпентинное очищенное, масло аира, масло оливковое, серу очищенную. Оказывает спазмолитическое, желчегонное, мочегонное и противовоспалительное действие. Форма выпуска — капсулы. Применяют по 1–2 капсулы 3 раза в день до еды. Курс 2–3 недели. С профилактической целью применяют по 1 капсуле в день длительным курсом.

Фитолизин. Препарат — паста мягкой консистенции, зелено-коричневого цвета со специфическим ароматом. Содержит экстракты растений: корня петрушки, корневища пырея, травы полевого хвоща, листьев березы, травы горца птичьего и др., а также масла — мятное, шалфейное, сосновое, апельсиновое и ванилин. Оказывает мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое действие. Применяют для разрыхления и удаления мочевых конкрементов и облегчения их выведения с мочой. Принимают по 1 чайной ложке в 1/2 стакана теплой подслащенной воды 3 раза в день после еды. Форма выпуска: в тубах по 100 г.

Цистон. За счет комбинированного состава препарат нормализует коллоидное равновесие мочи, обладает противовоспалительным, антисептическим и спазмолитическим, диуретическим действием, что позволяет его использовать в качестве одного из основных средств лечения дисметаболической нефропатии, причем длительным курсом до 6 месяцев, в возрастных дозах.

Уролесан. Форма выпуска — капли. Состав: масла пихтовое, масло перечной мяты, масло касторовое, экстракт семян моркови дикой, экстракт шишек хмеля, экстракт травы душицы обыкновенной. Применяют при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Препарат оказывает спазмолитическое и противовоспалительное действие. Принимают внутрь по 8–10 капель перед едой. Курс лечения 3–4 недели.

Фитотерапия. При выборе лекарственных растений учитывается наличие мочегонного действия, зависящего от содержания эфирных масел, сапонинов, силикатов (можжевельник, петрушка, листья березы, хвощ полевой), противовоспалительного действия, связанного с присутствием танинов и арбутина (листья брусники, толокнянка), антисептического, обусловленного фитонцидами (ромашка, зверобой, тысячелистник, пол-пола), и литолитического эффекта (почечный чай, василек, марена красильная, пол-пола).

При интеркуррентных заболеваниях назначается постельный режим, обильное питье, обязательно мембранопротекторная или фитотерапия, при необходимости тщательно подбираются антибактериальные препараты, не обладающие нефротоксическим действием, сдаются контрольные анализы мочи при выздоровлении и через 10–14 дней.

Диспансерное наблюдение проводится индивидуально в зависимости от клинического варианта течения дисметаболической нефропатии.