герои действуют так как соответствует их характерам

Герои действуют так как соответствует их характерам

Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета.

Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая.

Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои действуют так, как это соответствует их характеру, несмотря на то, что творцом этих характеров является писатель.

Если же писатель заставит героев действовать не по возникшей внутренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов.

Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой.

Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд.

Толстой улыбнулся и ответил:

– Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы, – говорил Алексей Николаевич Толстой, – не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением».

Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой.

Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического.

Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула, и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана.

Это ни в коей мере не опорочивает план, не сводит роль писателя лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, всем его внутренним строем.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОВЕСТИ

Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Кара-Бугаз». Как все это произошло?

Во времена моего детства в Киеве, на Владимирской горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах.

Старика этого звали «Звездочетом» и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад.

Установив телескоп, старик говорил заученным, монотонным голосом:

– Любезные синьоры и синьорины! Буона джиорно! За пять копеек вы уноситесь с Земли на Луна и разные звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марц, имеющую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марца, может враз погибнуть на войне от фузильерской пули.

Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс.

Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. «Звездочет» слегка повернул телескоп и вернул Марс на прежнее место. Но тот опять начал сдвигаться к медному ободку.

– Ну как? – спросил отец. – Ты видишь что-нибудь?

– Да, – ответил я. – Я даже вижу каналы.

Я знал, что на Марсе живут люди – марсияне – и что они выкопали неизвестно для чего на своей планете громадные каналы.

– Ну, положим! – сказал отец. – Не выдумывай! Никаких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном – итальянец Скиапарелли – и то в большой телескоп,

Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на «Звездочета» никакого впечатления.

– И еще я вижу какую-то планету налево от Марса, – сказал я неуверенно. – Но она почему-то бегает по небу во все стороны.

– Да яка ж це планета! – добродушно воскликнул «Звездочет». – То якась гадючка заскочила тебе в глаз.

Он крепко взял меня за подбородок и ловко вытащил у меня из глаза соринку.

От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролеток и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными.

Нет, в то время у меня не было никакой охоты унестись с Земли на Луну или Марс!

– Почему он красный, как кирпич? – спросил я отца.

Отец рассказал мне, что Марс – умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша земля, – с морями, горными кряжами и буйной зеленью, но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый.

– Значит, Марс – шар из песка? – спросил я.

– Да, пожалуй, – согласился отец. – То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню. Но это будет через многие миллионы лет. Так что ты не пугайся. Да в конце концов люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это безобразие.

Я ответил, что совершенно не пугаюсь. Но на самом деле мне было и страшно и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть ли не половину всей площади на земле.

С тех пор боязнь пустыни (хотя я ее еще и не видел) приобрела у меня навязчивый характер. И хотя я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, самумах и «кораблях пустыни» – верблюдах, но они меня не прельщали.

Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней.

На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу.

Лето было дождливое, теплое. Густо росли травы. Крапива около плетней вытянулась в человеческий рост. Жито колосилось на полях. От огородов тянуло сочным укропом. Все предвещало богатый урожай.

Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пескарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул и сказал:

– Катится, кат, чертяка! Чтоб ему сгинуть на веки!

Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал:

– Та то ж суховей! Пекло проклятое! Ветер из Бухары, с пустыни. Все попалит! От какое несчастье наближается, Костик. Не буде чем даже дыхаты.

Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне:

§ 27. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными

Прочитайте предложения. В каждом из них поставьте и запишите вопрос от главного к придаточному.

Назовите средства связи между главным и придаточным предложениями.

В каком придаточном раскрывается образ, способ действия; в каком указывается на степень или меру действия; какое из них имеет сравнительное значение?

1. После войны в Пушкинских Горах нужно было восстановить всё так, как это было при Пушкине.

2. Язык прозы Пушкина так точен, что его способен понять каждый.

3. Как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. (А. Пушкин)

Придаточные образа действия раскрывают образ, способ действия, о котором говорится в главном предложении, и отвечают на вопросы как? каким образом?

Придаточные меры и степени обозначают меру или степень действия, признака, обозначенного в главном предложении, и отвечают на вопросы как? насколько? до какой степени? сколько?

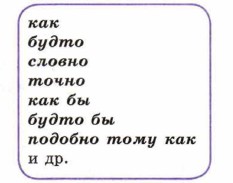

Придаточные предложения образа действия, меры и степени присоединяются к главному при помощи союзов что, чтобы, как, будто, как будто, словно и союзных слов как, насколько.

156. Прочитайте. Определите, какой теме посвящены эти высказывания. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните грамматические основы в сложноподчинённых предложениях. Союзы заключите в овал, союзные и указательные слова подчеркните как члены предложения. Поставьте вопросы к придаточным образа действия.

1. Надо писать так что(бы) из сетки ч..рных строк глядел(бы) живой образ. 2. Нужно учиться писать о людях и жизни так что(бы) каждое слово пело св..тилось. (М. Горький) 3. (Не, некогда (не, ни)выкладывай в рассказе своих намерений в самом начале. Представь дело так что(бы) читатель (не, ни)(за)что (не, ни)догадался, как ра(з, с)путывается событие. Запутывая и запутывая заб..рай читателя в руки. (Не, ни)давай ему о..дохнуть (не, ни)(на)минуту. (По А. Куприну) 4. Герои действуют так как соответствует их характерам. (К. Паустовский)

157. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните придаточные образа действия, меры и степени. Союзы заключите в овал, союзные и указательные слова подчеркните как члены предложения.

1. Ахматова была совершенно лишена чувства собственности. Не любила и не хранила вещей ра(с, сс)тавалась с ними удивительно легко. Подобно Гоголю, Аполлону Григорьеву и другу своему Мандельштаму, она была бе(з, с)домной к..чевницей и до такой степени не ц..нила имущ..ства что освобождалась от него, как от тяготы.

2. Стихотворение Ахматовой («Пред..стория») короткое — всего пят(?)десят с чем(то) строк. Но оно так густо насыщено бытовыми реалиями той эпохи в нём столько её мельчайших примет в каждом слове такая бездна пространства что кажется — прочитал целый том.

Сравнительное придаточное предложение поясняет обозначенные в главном действия, состояния, предметы, признаки через сопоставление с другими действиями, предметами, признаками. Придаточные сравнительные отвечают на вопрос как?, а в некоторых случаях подобно чему? и присоединяются к главному при помощи союзов как, подобно тому как, словно, будто, как будто, точно, как если бы.

Например: Восторг его гас,

158. Прочитайте текст и определите его стиль. Спишите, расставляя пропущенные запятые. Составьте схему сложноподчинённого предложения с придаточным сравнительным. Какова роль этого предложения в тексте?

Атом водорода состоит из положительно заряже(н, нн)ого ядра-протона и вращающ..гося (во)круг него электрона имеющего такой(же) заряд но противоположного знака. Две частицы облада..щие разными по знаку зарядами притягивают(?)ся друг к другу электр..статической силой. (По)этому электрон (не)ул..тает от ядра он вращается вокруг него как вращается Земля вокруг Солнца пр..тягиваемая к нему силой гравитац..и.

160. Прочитайте стихотворение И. Рубцова «Берёзы». Найдите сравнения. Каким языковым средством они выражены?

Я люблю, когда шумят берёзы,

Когда листья падают с берёз.

Слушаю — и набегают слёзы

На глаза, отвыкшие от слёз.

Всё очнётся в памяти невольно,

Отзовётся в сердце и в крови.

Станет как-то радостно и больно,

Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза,

Словно дунет ветер хмурых дней.

Ведь шумит такая же берёза

Над могилой матери моей.

§ 27. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными

В каждом из них поставьте и запишите вопрос от главного к придаточному.

Назовите средства связи между главным и придаточным предложениями.

Придаточные образа действия раскрывают образ, способ действия, о котором говорится в главном предложении, и отвечают на вопросы как? каким образом?

Придаточные меры и степени обозначают меру или степень действия, признака, обозначенного в главном предложении, и отвечают на вопросы как? насколько? до какой степени? сколько?

Придаточные предложения образа действия, меры и степени присоединяются к главному при помощи союзов что, чтобы, как, будто, как будто, словно и союзных слов как, насколько.

В главном предложении, как правило, содержатся указательные слова: местоимения такой (таков), наречия настолько, столько, так. Указательные слова образуют с союзами пары: так — что, такой — что, до того — что, настолько — что.

156. Прочитайте. Определите, какой теме посвящены эти высказывания. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните в сложноподчинённых предложениях с придаточными образа действия союзы, союзные и указательные слова. Поставьте вопросы к придаточным образа действия.

1. Надо писать так что(бы) из сетки ч..рных строк глядел(бы) живой образ. 2. Нужно учиться писать о людях и жизни так что(бы) каждое слово пело св..тилось. (М. Горький.) 3. (Не, ни)когда (не, ни)выкладывай в рассказе своих намерений в самом начале. Представь дело так что(бы) читатель (не, ни)за что (не, ни)догадался, как распутывается событие. Запутывая и запутывая заб..рай читателя в руки. (Не, ни)давай ему отдохнуть (не, ни)на минуту. (По А. Куприну.) 4. Герои действуют так как соответствует их характерам. (К. Паустовский.)

157. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните придаточные образа действия, меры и степени. Союзы заключите в овал, союзные и указательные слова подчеркните.

1. Ахматова была совершенно лишена чувства собственности. Не любила и не хранила вещей ра..тавалась с ними удивительно легко. Подобно Гоголю. Аполлону Григорьеву и другу своему Мандельштаму, она была бе..домной к..чевницей и до такой степени не ц..нила имущества что освобождалась от него, как от тяготы.

2. Стихотворение Ахматовой («Пред..стория») короткое — всего пятьдесят с чем (то) строк. Но оно так густо насыщено бытовыми реалиями той эпохи в нём столько её мельчайших примет в каждом слове такая бездна пространства что кажется — прочитал целый том.

Сравнительное придаточное предложение поясняет (обозначенные в главном действия, состояния, предметы, признаки через сравнение с другими действиями, предметами, признаками. Придаточные сравнительные отвечают на вопрос как?, а в некоторых случаях подобно чему? и присоединяются к главному при помощи союзов как, подобно тому как, словно, будто, как будто, точно, как если бы.

Придаточные сравнительные: как, будто, как будто, словно, точно, подобно тому как, как бы, будто бы, и др.

Например: Восторг его гас (как?), как гаснет свеча от сильного порыва ветра. (А. Чехов.)

158. Прочитайте. Определите стиль текста. Укажите его языковые приметы. Спишите, расставляя пропущенные запятые. Составьте схему сложноподчинённого предложения с придаточным сравнительным. Какова роль этого предложения в тексте?

Атом водорода состоит из положительно заряже..ого ядра-протона и вращающегося (во)круг него электрона имеющего такой(же) заряд но противоположного знака. Две частицы обладающие разными по знаку зарядами притягиваю..ся друг к другу электростатической силой. (По)этому электрон (не)ул..тает от ядра он вращается вокруг него как вращается Земля вокруг Солнца притягиваемая к нему силой гравитации.

159. Представьте себе, что вам нужно рассказать ученикам младших классов о каком-то интересном физическом или химическом открытии, процессе или явлении. О чём бы вы хотели рассказать? Для наглядности используйте в своём рассказе сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными.

160. Прочитайте стихотворение Н. Рубцова «Берёзы». Найдите сравнения. Каким языковым средством они выражены?

Я люблю, когда шумят берёзы,

Когда листья падают с берёз.

Слушаю — и набегают слёзы

На глаза, отвыкшие от слёз.

Всё очнётся в памяти невольно,

Отзовётся в сердце и в крови.

Станет как-то радостно и больно,

Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза.

Словно дунет ветер хмурых дней.

Ведь шумит такая же берёза

Над могилой матери моей.

Русь моя, люблю твои берёзы!

С первых лет я с ними жил и рос.

Потому и набегают слёзы

На глаза, отвыкшие от слёз.

Придаточные сравнительные сближаются по значению и средствам связи со сравнительными оборотами.

Сравнительный оборот — член простого предложения — имеет значение приблизительного сходства, образного сравнения. Средством связи сравнительного оборота с остальной частью предложения служат союзы как, будто, как будто, словом, точно, что.

В предложении сравнительный оборот чаще всего является обстоятельством образа действия. Например: Как часто, часто, словно птица, душа тоскует по лесам. (Н. Рубцов.)

Сравнительный оборот, являющийся обстоятельством образа действия, выделяется запятыми.

161. Спишите, подчёркивая сравнительные обороты как члены предложения. Расставьте пропущенные запятые. В каких предложениях сравнительные обороты более точно помогают нам представить действия аиста?

1. Круглое гнездо аиста как большая серая ватрушка лежит на дереве. 2. Вот аист как самолёт над аэродромом сделал два плавных круга и пош..л на посадку. 3. Теперь аист повис над гнездом в воздухе как вертолёт выб..рает место куда(бы) лучше поставить ноги. 4. Наконец он в гнезде и стучит одной половинкой клюва по другой словно линейкой по парте.

162. Спишите, расставляя пропущенные запятые. Найдите сравнения. С помощью каких языковых средств они выражены?

Родничок

Из(под) каменистого берега реки б..ёт родник. В том месте река не заиливается не зар..стает не образует омутов. Уже наверное сотни лет жители села берут из омутка воду а обн..жить родничок почему(то) (не)додумались.

Вскрыли его пр..езжие охотники. Вырыли лунку обложили камнем. Родничок наполнил лунку и потёк как прежде в реку. Теперь черпают воду из лунки как из к..лодца.

163. Спишите, расставляя пропущенные запятые. Сравнительные обороты подчеркните как члены предложения. Определите вид придаточного в сложноподчинённых предложениях.

1. Свет луны ночами тонок

Берег светел по ночам

Море тихо как котёнок

Всё скребётся о причал.

2. Беспомощно в бухте качается флот,

Как будто дитя в колыбели.

3. Мелькнёт покоя сельского страница

И вместе с чувством древности земли

Такая радость на душе струится

Как будто вновь поёт на поле жница

И дни рекой зеркальной потекли.

4. Легко в упряжке скачут кони

А по дороге меж полей

Как стая белых голубей

Взлетает снег из-под саней.

1. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может понимать тот, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. 2. В мелких своих произведениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является ещё обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякий. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, всё просто, всё прилично, всё исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; всё лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. 3. Но, увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы и наконец так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих ценителей.

(Н. Гоголь. «Несколько слов о Пушкине».)

165. Прочитайте стихотворение В. Набокова. О чём написал поэт в своём произведении, какие чувства выразил в нём? Какие чувства вызывает у вас это стихотворение? Прокомментируйте последнюю строфу. Найдите сложноподчинённые предложения. Разберите их.

Родина

Бессмертное счастие наше

Россией зовётся в веках.

Мы края не видели краше,

А были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,

Нам русская снилась земля.

Изгнание, где твое жало,

Чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,

Что сердцу легко по ночам;

И гордые музы России

Незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму

Лесов на равнинах родных,

За ими внушённую думу,

За каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,

Где мирен изгнанника сон,

Как ветром,как морем, как тайной,

Россией всегда окружён.

166. Сочинение. Рассмотрите картину В. П. Фельдмана «Родина». Почему она так называется? Ведь есть близкие по значению слова: отечество, отчизна, страна. Да, эти слова звучат более торжественно, а на картине — солдат, который возвращается домой, в то место, где он родился. Слово родина имеет и это значение.

Что же представляет собой родина солдата? Что он видит с лесного холма, за которым спряталась деревня? Почему остановился у берёзки, обняв её? Куда устремлён его взгляд? О чём говорит его одежда и поза? О чём он думает, что чувствует?

А теперь представьте себе, что это ваш родной дед (или дядя, сосед, друг вашей семьи) рассказывает о том, как он после войны возвращался домой.

Возможное начало: Я лежал в госпитале, когда в начале мая объявили: «Война закончилась!» Все, кто может,— по домам! Настал и мой черёд. И вот я еду. Думаю: как там мой родимый край.

§ 27. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными

В каждом из них поставьте и запишите вопрос от главного к придаточному.

Назовите средства связи между главным и придаточным предложениями.

В каком придаточном раскрывается образ, способ действия, в каком указывается на степень или меру действия; какое из них имеет сравнительное значение?

Придаточные образа действия раскрывают образ, способ действия, о котором говорится в главном предложении, и отвечают на вопросы как? каким образом?

Придаточные меры и степени обозначают меру или степень действия, признака, обозначенного в главном предложении, и отвечают на вопросы как? насколько? до какой степени? сколько?

Придаточные предложения образа действия, меры и степени присоединяются к главному при помощи союзов что, чтобы, как, будто, как будто, словно и союзных слов как, насколько.

В главном предложении, как правило, содержатся указательные слова: местоимения такой (таков), наречия настолько, столько, так. Указательные слова образуют с союзами пары: так — что, такой — что, до того — что, настолько — что.

156. Прочитайте. Определите, какой теме посвящены эти высказывания. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните в сложноподчинённых предложениях с придаточными образа действия союзы, союзные и указательные слова. Поставьте вопросы к придаточным образа действия.

1. Надо писать так что(бы) из сетки ч..рных строк глядел(бы) живой образ. 2. Нужно учиться писать о людях и жизни так что(бы) каждое слово пело св..тилось. (М. Горький.) 3. (Не, ни)когда (не, ни)выкладывай в рассказе своих намерений в самом начале. Представь дело так что(бы) читатель (не, ни)за что (не, ни)догадался, как распутывается событие. Запутывая и запутывая заб..рай читателя в руки. (Не, ни)давай ему отдохнуть (не, ни)на минуту. (По А. Куприну.) 4. Герои действуют так как соответствует их характерам. (К. Паустовский.)

157. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните придаточные образа действия, меры и степени. Союзы заключите в овал, союзные и указательные слова подчеркните.

1. Ахматова была совершенно лишена чувства собственности. Не любила и не хранила вещей ра..тавалась с ними удивительно легко. Подобно Гоголю. Аполлону Григорьеву и другу своему Мандельштаму, она была бе..домной к..чевницей и до такой степени не ц..нила имущества что освобождалась от него, как от тяготы.

2. Стихотворение Ахматовой («Пред..стория») короткое — всего пятьдесят с чем (то) строк. Но оно так густо насыщено бытовыми реалиями той эпохи в нём столько её мельчайших примет в каждом слове такая бездна пространства что кажется — прочитал целый том.

Сравнительное придаточное предложение поясняет (обозначенные в главном действия, состояния, предметы, признаки через сравнение с другими действиями, предметами, признаками. Придаточные сравнительные отвечают на вопрос как?, а в некоторых случаях подобно чему? и присоединяются к главному при помощи союзов как, подобно тому как, словно, будто, как будто, точно, как если бы.

Придаточные сравнительные: как, будто, как будто, словно, точно, подобно тому как, как бы, будто бы, и др.

Например: Восторг его гас (как?), как гаснет свеча от сильного порыва ветра. (А. Чехов.)

158. Прочитайте. Определите стиль текста. Укажите его языковые приметы. Спишите, расставляя пропущенные запятые. Составьте схему сложноподчинённого предложения с придаточным сравнительным. Какова роль этого предложения в тексте?

Атом водорода состоит из положительно заряже..ого ядра-протона и вращающегося (во)круг него электрона имеющего такой(же) заряд но противоположного знака. Две частицы обладающие разными по знаку зарядами притягиваю..ся друг к другу электростатической силой. (По)этому электрон (не)ул..тает от ядра он вращается вокруг него как вращается Земля вокруг Солнца притягиваемая к нему силой гравитации.

159. Представьте себе, что вам нужно рассказать ученикам младших классов о каком-то интересном физическом или химическом открытии, процессе или явлении. О чём бы вы хотели рассказать? Для наглядности используйте в своём рассказе сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными.

160. Прочитайте стихотворение Н. Рубцова «Берёзы». Найдите сравнения. Каким языковым средством они выражены?

Я люблю, когда шумят берёзы,

Когда листья падают с берёз.

Слушаю — и набегают слёзы

На глаза, отвыкшие от слёз.

Всё очнётся в памяти невольно,

Отзовётся в сердце и в крови.

Станет как-то радостно и больно,

Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза.

Словно дунет ветер хмурых дней.

Ведь шумит такая же берёза

Над могилой матери моей.

Русь моя, люблю твои берёзы!

С первых лет я с ними жил и рос.

Потому и набегают слёзы

На глаза, отвыкшие от слёз.

Придаточные сравнительные сближаются по значению и средствам связи со сравнительными оборотами.

Сравнительный оборот — член простого предложения — имеет значение приблизительного сходства, образного сравнения. Средством связи сравнительного оборота с остальной частью предложения служат союзы как, будто, как будто, словом, точно, что.

В предложении сравнительный оборот чаще всего является обстоятельством образа действия. Например: Как часто, часто, словно птица, душа тоскует по лесам. (Н. Рубцов.)

Сравнительный оборот, являющийся обстоятельством образа действия, выделяется запятыми.

161. Спишите, подчёркивая сравнительные обороты как члены предложения. Расставьте пропущенные запятые. В каких предложениях сравнительные обороты более точно помогают нам представить действия аиста?

1. Круглое гнездо аиста как большая серая ватрушка лежит на дереве. 2. Вот аист как самолёт над аэродромом сделал два плавных круга и пош..л на посадку. 3. Теперь аист повис над гнездом в воздухе как вертолёт выб..рает место куда(бы) лучше поставить ноги. 4. Наконец он в гнезде и стучит одной половинкой клюва по другой словно линейкой по парте.

162. Спишите, расставляя пропущенные запятые. Найдите сравнения. С помощью каких языковых средств они выражены?

Родничок

Из(под) каменистого берега реки б..ёт родник. В том месте река не заиливается не зар..стает не образует омутов. Уже наверное сотни лет жители села берут из омутка воду а обн..жить родничок почему(то) (не)додумались.

Вскрыли его пр..езжие охотники. Вырыли лунку обложили камнем. Родничок наполнил лунку и потёк как прежде в реку. Теперь черпают воду из лунки как из к..лодца.

163. Спишите, расставляя пропущенные запятые. Сравнительные обороты подчеркните как члены предложения. Определите вид придаточного в сложноподчинённых предложениях.

1. Свет луны ночами тонок

Берег светел по ночам

Море тихо как котёнок

Всё скребётся о причал.

2. Беспомощно в бухте качается флот,

Как будто дитя в колыбели.

3. Мелькнёт покоя сельского страница

И вместе с чувством древности земли

Такая радость на душе струится

Как будто вновь поёт на поле жница

И дни рекой зеркальной потекли.

4. Легко в упряжке скачут кони

А по дороге меж полей

Как стая белых голубей

Взлетает снег из-под саней.

1. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может понимать тот, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. 2. В мелких своих произведениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является ещё обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякий. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, всё просто, всё прилично, всё исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; всё лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. 3. Но, увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы и наконец так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих ценителей.

(Н. Гоголь. «Несколько слов о Пушкине».)

165. Прочитайте стихотворение В. Набокова. О чём написал поэт в своём произведении, какие чувства выразил в нём? Какие чувства вызывает у вас это стихотворение? Прокомментируйте последнюю строфу. Найдите сложноподчинённые предложения. Разберите их.

Родина

Бессмертное счастие наше

Россией зовётся в веках.

Мы края не видели краше,

А были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,

Нам русская снилась земля.

Изгнание, где твое жало,

Чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,

Что сердцу легко по ночам;

И гордые музы России

Незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму

Лесов на равнинах родных,

За ими внушённую думу,

За каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,

Где мирен изгнанника сон,

Как ветром,как морем, как тайной,

Россией всегда окружён.

166. Сочинение. Рассмотрите картину В. П. Фельдмана «Родина». Почему она так называется? Ведь есть близкие по значению слова: отечество, отчизна, страна. Да, эти слова звучат более торжественно, а на картине — солдат, который возвращается домой, в то место, где он родился. Слово родина имеет и это значение.

Что же представляет собой родина солдата? Что он видит с лесного холма, за которым спряталась деревня? Почему остановился у берёзки, обняв её? Куда устремлён его взгляд? О чём говорит его одежда и поза? О чём он думает, что чувствует?

А теперь представьте себе, что это ваш родной дед (или дядя, сосед, друг вашей семьи) рассказывает о том, как он после войны возвращался домой.

Возможное начало: Я лежал в госпитале, когда в начале мая объявили: «Война закончилась!» Все, кто может,— по домам! Настал и мой черёд. И вот я еду. Думаю: как там мой родимый край.