где используется и зачем нужен импульс синхронизации

Ввод импульсов синхронизации в состав телевизионного сигнала

В телевидении для передачи видеоинформации используется амплитудная модуляция, а для звукового сопровождения — частотная модуляция. Передача видеоинформации отличается от обычного АМ-радиовещания необходимостью излучения служебных импульсов различного типа с целью обеспечения синхронизации схем развертки в приемнике в соответствии с хронированием передатчика. В строго определенные моменты времени должны быть переданы импульсы кадровой и строчной разверток.

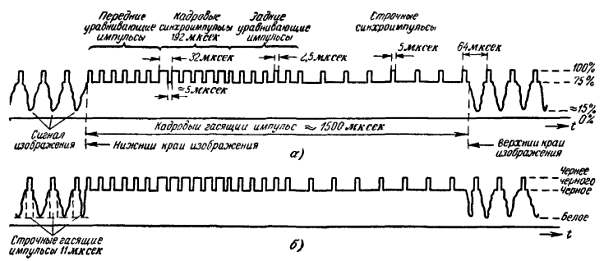

Рис. 6.9. Телевизионные синхронизирующие сигналы.

В черно-белом телевидении стандартная развертка состоит из 525 горизонтальных линий, т. е. строк, составляющих кадр, которые повторяются 30 раз в секунду. В итоге скорость развертки равна 15750 строка/с, что определяет частоту генератора строчной (горизонтальной) развертки как на передающей станции, так и в приемнике. Генератор кадровой развертки формирует сигнал, повторяющийся с частотой 60 Гц и содержащий гасящий импульс. Длительность такого сигнала составляет

850 мкс (он повторяется дважды в течение каждого кадра), а интервал обратного хода соответствует примерно времени развертки 30 строк. Поэтому для воспроизведения изображения остается

Под действием напряжения вертикальной развертки электронный луч, двигаясь по горизонтали (строке), постепенно смещается вниз. При этом 262,5 строки образуют поле (field); два таких поля, чередуясь благодаря чересстрочной развертке (строки второго поля находятся между строк первого поля), составляют полный кадр с 525 строками. Этот процесс схож с использованием в кинопроекторе обтюратора для мгновенного гашения изображения с тем, чтобы оно для уменьшения мерцаний проецировалось на экран во время передачи каждого кадра дважды.

На рис. 6.9 проиллюстрированы различные телевизионные синхросигналы. Строчные синхроимпульсы находятся на строчных гасящих импульсах, благодаря чему линий обратного хода не видно. Видеоинформация передается в интервалы времени между строчными гасящими импульсами. При передаче кадровых синхроимпульсов также необходимо гасить экран, но уже на более длительное время, чем при передаче строчных синхроимпульсов. Однако в течение времени запирания трубки кадровым гасящим импульсом необходимо осуществлять синхронизацию генератора строчной развертки, так как иначе по окончании действия кадрового гасящего импульса невозможно засин-хронизовать генератор строчной развертки. Поэтому в начале кадрового гасящего импульса вводят серию коротких импульсов (называемых уравнивающими импульсами). Уравнивающие импульсы имеют слишком малую длительность, чтобы запустить генератор кадровой развертки, однако они обеспечивают синхронизацию генератора строчной развертки.

Импульс кадровой (полевой) синхронизации состоит как бы из серии импульсов. Такие импульсы, более подробно рассматриваемые в гл. 14, подаются на интегратор для формирования сигнала нужной амплитуды с целью обеспечения запуска генератора кадровой развертки. «Врезки» между импульсами предназначаются для обеспечения синхронизации генератора строчной развертки. После импульса кадровой развертки следуют дополнительные уравнивающие импульсы, предназначенные для обеспечения синхронизации генератора строчной развертки. Частота повторения уравнивающих импульсов составляет 31,5 кГц, т. е. в два раза превышает частоту строчной развертки, равную 15750 Гц.

Рис. 6.10. Схема ввода в видеосигнал уравнивающих импульсов.

Для ввода уравнивающих импульсов в полный видеосигнал передатчика применяется несколько схем. На рис. 6.10 показана одна из таких схем, используемая для ввода 18 уравнивающих импульсов в полный видеосигнал во время периода передачи кадрового гасящего импульса. Во время ввода уравнивающих импульсов сигналы строчной синхронизации не передаются. Требуемый стробирующий сигнал состоит из импульса, длительность которого равна длительности девяти строк, а частота повторения 60 Гц. Такой стробирующий импульс прикладывается к первичной обмотке L1 входного трансформатора и передается во вторичные обмотки L2 и L3. Конденсаторы C1 и С2 включены между линиями питания положительным и отрицательным напряжениями и землей. Поэтому вторичные обмотки L2 и lz аналогичны вторичной обмотке с центральным отводом, обеспечивающей реверсирование фаз сигналов, как и в случае двухтактной схемы: сигнал на базе транзистора Т2 находится в противофазе с сигналом на базе транзистора T3. Вследствие использования n — р — n-транзисторов положительный сигнал на базе складывается с прямым смещением и увеличивает проводимость, в то время как отрицательный сигнал уменьшает прямое смещение и уменьшает проводимость или совсем запирает транзистор.

Вначале предположим, что стробирующего импульса нет. Смещение, приложенное между базой и эмиттером транзистора T2, имеет обратное направление, поэтому этот транзистор заперт. Поскольку транзистор Т2 включен последовательно с транзистором Т1, то и последний заперт, хотя к базе транзистора Т1 прикладывается последовательность уравнивающих импульсов; поэтому на выходе схемы импульсов нет. К транзистору же Тз прикладывается прямое смещение, и поэтому он открыт. Следовательно, сигналы строчной синхронизации, поступающие на базу транзистора Т4, усиливаются и выделяются на выходном резисторе R1.

В течение интервала времени, отводимого для ввода уравнивающих импульсов в полный видеосигнал, к базам Т2 и Тз прикладывается стробирующий импульс. Амплитуда положительного импульса, прикладываемого к базе транзистора Т2, превышает уровень отрицательного обратного смещения, и транзистор Т2 начинает проводить ток. Одновременно и транзистор Т1 также начинает работать, и так как к его базе прикладываются уравнивающие импульсы, то они выделяются на резисторе R1. Стробирующий импульс, прикладываемый к транзистору Тз, представляет для этого транзистора отрицательное смещение, запирающее его. В этом случае в течение интервала длительности стробирующего импульса, равного девяти строкам, импульсы строчной синхронизации на выход не передаются, поскольку Т4 включен последовательно с транзистором Тз и поэтому также заперт. Таким образом, импульсы строчной синхронизации не проходят на выход в течение времени следования уравнивающих импульсов, и выходная последовательность сигналов состоит из импульсов строчной синхронизации с 18 уравнивающими импульсами, вводимыми во время передачи импульса кадровой синхронизации.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Синхронизирующий импульс

Синхронизирующие импульсы передаются от телевизионного центра к приемникам либо по отдельной линии связи ( только в системах специального назначения), либо в одном канале с видеосигналом. Вершины гасящих импульсов служат как бы пьедесталами, на которых располагаются импульсы синхронизации. [34]

Синхронизирующий импульс компенсирует напряжение на базе закрытого транзистора ЗТ6 и открывает его раньше, чем это произошло бы в процессе разряда конденсаторов ЗС27, ЗС28 при отсутствии синхронизации. [35]

Синхронизирующие импульсы используются также для контроля количества чисел, переписываемых с ленты в ОЗУ. С этой целью с момента выработки УИ1 начинают поступать синхронизирующие импульсы на счетчик Сч2, который до этого сбрасывается в нулевое тюложе-иие и вырабатывает на выходе импульс с приходом каждого сорокового синхронизирующего импульса. Следовательно, количество импульсов на выходе Сч2 соответст-ствует количеству считанных чисел. На регистр РЗ записывается код, обозначающий количество чисел, которые необходимо считать. При совпадении кодов чисел в регистрах РЗ и счетчике СчЗ схема сравнения СС вырабатывает сигнал У ИЗ, с появлением которого считывание чисел с ленты прекращается. [36]

Синхронизирующие импульсы могут вводиться в мультивибратор различным образом. В рассматриваемой схеме синхронизирующие импульсы вводятся в разрыв базовой цепи. Обычно один из зажимов-генератора синхронизирующих импульсов оказывается заземленным. В этом-случае синхронизирующие импульсы не могут вводиться в разрыв базовой цепи. Изменить же напряжение на базе закрытого транзистора, подавая синхронизирующие импульсы непосредственно на базу, как это показано на рис. 10.29 пунктиром, трудно. В данном случае другой ( открытый) транзистор представляет собой место короткого замыкания и через времязадающий конденсатор шунтирует источник синхронизирующих импульсов. Для устранения этого недостатка можно включить дополнительный резистор R последовательно с времязадаю-щим конденсатором. [37]

Синхронизирующие импульсы с периодом следования, несколько меньшим собственного периода блокинг-генератора, открывают лампу с небольшим опережением, навязывая свою частоту блокинг-генератору. [38]

Синхронизирующие импульсы ( см. рис. 2.36), сформированные синхрогенератором на передающей стороне телевизионной системы, предназначены для получения синхронной и синфазной работы развертывающих устройств при приеме и передаче изображений. [39]

Синхронизирующий импульс ( синхроимпульс) должен по какому-либо признаку отличаться от импульсов каналов. Для этого он направляется после селектора в свой блок формирования. Отличительным ( маркирующим) признаком импульса синхронизации может быть, например, увеличенная длительность ( ширина) в сравнении с импульсами каналов; применяется также преобразование о ди но ч н ого импульса в двойной. [40]

Синхронизирующие импульсы подаются на вход каждого звена через схему совпадения И. Другие входы схем И соединены с выходом предыдущего звена задержки. Синхронизирующие импульсы СИ, и СЯ2 сдвинуты по времени относительно друг друга. Передвижение записанного импульса по регистру от предыдущего звена к следующему звену происходит при одновременном поступлении синхронизирующего и запысываемого импульса на входы схемы совпадения Я. [41]

Синхронизирующие импульсы с выхода видеодетектора поступают на блок разверток и управляют частотами вырабатываемых им колебаний для отклоняющей системы кинескопа. [42]

Синхронизирующий импульс задает начало отсчета кадра на приемном конце телеметрия, системы с В. [45]

Синхронизирующий импульс

Тактовый сигнал, или синхросигнал, — сигнал, использующийся для согласования операций одной или более цифровых схем.

Синхросигнал обычно имеет форму меандра и колеблется между высоким и низким логическими уровнями.

Активным уровнем тактового сигнала принято называть момент переключения из одного состояния в другое. Активным уровнем является высокий уровень, если схема переключается в момент, задаваемый фронтом синхросигнала, то есть когда синхросигнал переключается из нижнего уровня в верхний. Если переключение происходит по срезу синхросигнала, то активный уровень — низкий.

Содержание

Частота синхросигнала

Та́ктовая частота́ — частота синхронизирующих импульсов синхронной электронной схемы, то есть количество синхронизирующих тактов, поступающих извне на вход схемы за одну секунду. Обычно термин употребляется применительно к компонентам компьютерных систем. В самом первом приближении тактовая частота характеризует производительность подсистемы (процессора, памяти и пр.), то есть количество выполняемых операций в секунду. Однако системы с одной и той же тактовой частотой могут иметь различную производительность, так как на выполнение одной операции разным системам может требоваться различное количество тактов (обычно от долей такта до десятков тактов), а кроме того, системы, использующие конвейерную и параллельную обработку, могут на одних и тех же тактах выполнять одновременно несколько операций.

Период синхросигнала (clock period) — отрезок времени между соседними переключениями, совершаемыми в одном и том же направлении.

Частота синхросигнала (clock frequency) — величина, обратная периоду.

Скважность синхросигнала — отношение периода синхросигнала к длительности его активного состояния (скважность меандра равна двум).

Коэффициент заполнения — величина, обратная скважности.

В процессорной технике

Такт процессора или такт ядра процессора — промежуток между двумя импульсами тактового генератора, который синхронизирует выполнение всех операций процессора.

Выполнение различных элементарных операций может занимать от долей такта до многих тактов в зависимости от команды и процессора. Общая тенденция заключается в уменьшении количества тактов, затрачиваемых на выполнение элементарных операций.

Беседа десятая СИНХРОИМПУЛЬСЫ И ВОЛНЫ

СИНХРОИМПУЛЬСЫ И ВОЛНЫ

После изучения различных передающих трубок Любознайкин опишет общий состав телевизионного передатчика. Он в известной мере аналогичен радиовещательному передатчику, однако значительно сложнее его из-за необходимости модулировать несущую волну не только видеосигналом, но и синхронизирующими импульсами в конце каждой строки и кадра. Первые импульсы имеют простую форму, чего нельзя сказать о вторых. Таким образом, темой беседы Любознайкина и Незнайкина окажутся следующие вопросы: общая схема передатчика; электронный видоискатель; форма полного телевизионного сигнала; амплитудное разделение; гашение обратного хода; форма строчного и кадрового синхронизирующих импульсов; полоса видеочастот; передача на одной боковой полосе; используемые несущие частоты; частотный спектр изображения и звука.

ПЕРЕДАТЧИК В БАНКАХ

Любознайкин. — Для чего предназначен этот огромный лист белой бумаги, который ты разложил на столе, Незнайкин? Уже не собираешься ли ты рисовать афишу?

Незнайкин. — Нет. Но я предусмотрителен. Так как я тебя хорошо изучил, я ожидаю, что ты мне сегодня начертишь полную схему телевизионного передатчика. Если учесть его сложность, то размер моего листа вовсе не так уж велик.

Л. — Нет никакой необходимости знать во всех подробностях устройство и принципы работы передатчика. Тебе важно знать форму сигналов, которые он излучает, и общий принцип телевизионной передачи. Вот почему я описал различные телевизионные камеры. Схему же я начерчу на уголке твоего листа, так как она будет достаточно… схематичной.

Н. — Это то, что я называю «схемой в консервных банках». Каждая из твоих маленьких банок на самом деле частенько сложное сооружение. Но я признаю, что при таком способе изображения состав устройства становится яснее, так же как и связь между его основными частями.

Л. — Так вот «консервные банки», составляющие телевизионный передатчик (рис. 69). Я не стал изображать различные источники питания, включая и питание передающей трубки. Телевизионная камера также нарисована как можно схематичнее. Я, например, опустил электронный видоискатель.

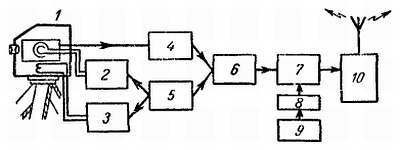

Рис. 69. Блок-схема телевизионного передатчика.

1 — передающая камера; 2 — генератор кадровой развертки; 3 — генератор строчной развертки; 4 — видеоусилитель; 5 — синхрогенератор; 6 — смеситель; 7 — модулятор; 8 — усилитель высокой частоты; 9 — стабилизированный задающий генератор; 10 — усилитель мощности.

Н. — Что ты так называешь?

Л. — То, что соответствует оптическому видоискателю фотоаппарата, дающему возможность хорошо наблюдать и кадрировать объект съемки, а также навести на фокус. В телевидении для этого используется простейший телевизионный приемник, встроенный в камеру и получающий видеосигнал от соответствующего усилителя. Наблюдая за изображением на экране маленькой электронно-лучевой трубки, которой снабжен этот приемник, оператор, ведущий передачу, видит то же, что и миллионы телевизионных зрителей. Следовательно, он хорошо может кадрировать передаваемую сцену, так же как и управлять объективом и диафрагмой, чтобы обеспечить желаемую четкость во всех планах изображения.

Н. — Я вижу, что оба генератора развертки камеры соединены с генератором импульсов. Тот ли это прибор, который вырабатывает синхронизирующие импульсы?

Л. — Да, это синхрогенератор — довольно сложное устройство, так как он одновременно вырабатывает специальные сигналы в конце каждой строки и кадра. Частота кадровых сигналов составляет 50 гц при развертывании 25 изображений в секунду благодаря применению чересстрочной развертки. Частота строчных импульсов гораздо больше. Она равна количеству строк в каждом кадре, умноженному на количество кадров, передаваемых в секунду.

Н. — Применяются ли два независимых генератора этих сигналов?

Л. — Нет. Исходной является одна частота, которую множат или делят для получения требуемых сигналов.

Н. — Таким образом, «консервная банка», снабженная скромной этикеткой «синхрогенератор», оказывается хитроумным прибором.

Л. — Не забудь, что его роль не ограничивается управлением развертками телевизионной каморы. Его импульсы должны вводиться также в видеосигнал, чтобы обеспечить синхронизацию всех приемников.

Н. — Мне кажется, что это происходит в «смесителе», куда попадает сигнал камеры после видеоусилителя.

Л. — Правильно. Можно заметить также, что полный телевизионный сигнал используется в контрольном приемнике, схема которого проще схем обычных приемников, так как он не имеет высокочастотной части. Полный телевизионный сигнал, как и сигнал низкой частоты в радиовещании, используется для модуляции радиопередатчика, для чего его подают на модулируемый каскад, где осуществляется изменение амплитуды высокочастотных колебаний, генерируемых задающим генератором, очень стабильным по частоте. Наконец, после усиления мощности модулированные токи высокой частоты подаются в антенну, откуда их энергия излучается в виде волн.

СВЕТ ПОЯВЛЯЕТСЯ НИЖЕ 75 %

Н. — Если ты не возражаешь, последуем примеру этих волн и оставим передатчик, чтобы вернуться к приемнику.

Л. — Я думаю, что нам выгоднее всего временно остаться в пространстве между передающей и приемной антеннами, чтобы поближе познакомиться с формой передаваемого полного сигнала.

Н. — Разве мы не говорили, что этот модулированный сигнал передает яркости последовательно развертываемых элементов изображения?

Л. — Ты забыл, что к видеосигналу добавляются синхронизирующие импульсы.

Н. — Да, верно. После твоего короткого объяснения я над этим задумывался. Многое мне кажется неясным в этом вопросе. Как, например, отличить синхронизирующие импульсы от видеосигнала? Как, с другой стороны, можно отличить импульсы строк от кадровых импульсов?

Л. — Между видеосигналами и синхросигналами устанавливается различие по амплитуде. Существует два типа полных телевизионных сигналов, так называемые негативный и позитивный сигналы. Негативная передача принята в СССР, большинстве европейских стран и США, а позитивная — во Франции и Англии.

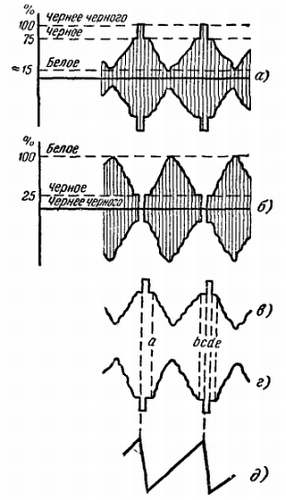

Негативный сигнал (рис. 70) отличается тем, что синхросигналы занимают область напряжений от 75 до 100 %, а сигнал собственно изображения — область от 75 примерно до 15 % максимальной амплитуды. Область же от 15 до 0 % остается непромодулированной. При этом уровню черного соответствуют 75, а уровню белого — только 15 % максимальной амплитуды. Все остальные градации яркости, или полутона, занимают область между этими двумя крайними значениями. Таким образом, увеличению яркости соответствует уменьшение сигнала и наоборот. Отсюда и наименование сигнала — негативный.

Рис. 70. Разные виды телевизионных сигналов (показаны две строки).

а — негативная передача; б — позитивная передача; в — негативный видеосигнал; г — позитивный видеосигнал; д — строчное развертывающее напряжение.

Н. — Следовательно, позитивный сигнал имеет противоположную полярность. Синхросигнал занимает область от 0 до 25 %, а собственно сигнал изображения — от 25 до 100 %. Таким образом, в этом случае увеличению яркости соответствует увеличение сигнала. В чем заключается разница между этими двумя типами передачи?

Л. — Негативная передача имеет ряд серьезных преимуществ. Прежде всего синхросигналы передаются на высоком уровне мощности, благодаря чему синхронизация приемников менее подвержена воздействию помех. Кроме того, импульсные помехи, иногда столь интенсивные в больших городах, создают на экране телевизора преимущественно менее заметные черные, а не ярко светящиеся пятна. Наконец, при негативной передаче можно проще осуществить прием звукового сопровождения очень прогрессивным методом биений несущих, о чем мы будем говорить дальше. Ты увидишь дальше также, что независимо от типа передачи, негативной или позитивной, видеосигнал после детектирования легко может быть получен в зависимости от необходимости позитивным, т. е. с синхроимпульсами, направленными в сторону отрицательных значений напряжения, или негативным с синхроимпульсами, направленными в сторону положительных значений.

Н. — Но какой же видеосигнал подается в приемнике на управляющий электрод приемной трубки? Он ведь должен изменять яркость пятна между максимумом и тем минимумом, который создается отсутствием всякого света и который мы называем черным.

Л. — Видеосигнал можно подавать как на управляющий электрод, так и на катод электронно-лучевой трубки. Принципиально это совершенно безразлично. Однако естественно, что в первом случае при увеличении напряжения видеосигнала яркость будет увеличиваться, а во втором случае — уменьшаться.

Н. — Я, кажется, понял. Для получения правильного позитивного, а не негативного изображения на экране трубки на управляющий электрод следует подавать позитивный видеосигнал, а на катод — негативный. Что же лучше?

Л. — Выбор того или иного способа возбуждения трубки определяется главным образом схемными особенностями телевизора: типом видеоусилителя, амплитудного селектора и пр. Впрочем, в случае непосредственной связи между анодом лампы видеоусилителя и электронно-лучевой трубкой следует предпочесть схему подачи сигнала на катод, так как в этом случае, как ты увидишь дальше, трубка находится в большей безопасности.

Н. — Надеюсь, что синхросигналы не подают на трубку вместе с видеосигналами. В противном случае пятно будет чернее черного, если можно так выразиться.

Л. — Так и говорят. И вопреки твоему мнению сигналы синхронизации подают на трубку вместе с видеосигналом. В чем ты видишь здесь неудобство? Тот факт, что пятно остается невидимым во время передачи сигналов синхронизации является, наоборот, большим преимуществом.

Н. — Я не вижу почему.

Л. — Нет, сегодня ты решительно не слишком проницателен. Подумай о направлении движения электронного пятна во время подачи сигналов синхронизации.

Н. — Они начинают свое обратное движение в конце строк или в конце кадров. А! Теперь я понимаю. Ведь очень важно, чтобы быстрое обратное движение не оставляло следов на экране. Вот почему оперируют с синхронизирующими сигналами, все значение которых чернее черного, начинающимися на площадке, расположенной на уровне черного (площадка v — е на рис. 70).

Л. — Не только поэтому. Разность амплитуд дает также возможность отделить в приемнике импульсы синхронизации от видеосигнала для подачи на соответствующие развертывающие устройства.

Н. — Теперь вся эта история с сигналами в области чернее черного становится для меня ясной. Полный сигнал подается на приемную трубку, чтобы изменять яркость пятна в соответствии с передаваемым изображением и гасить его во время обратного хода. С другой стороны, импульсы синхронизации, выделенные из полного сигнала, передают свой ритм разверткам строк и кадров.

СИГНАЛЫ В КОНЦЕ СТРОК

Н. — А какова длительность сигналов синхронизации?

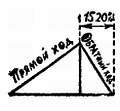

Л. — Включая черную площадку d — е, которая следует за импульсом, длительность должна слегка превысить время обратного хода пятна, так чтобы пятно оставалось невидимым все это время. В соответствии с используемыми системами сигналы в конце строки занимают от 15 до 20 % общей длительности каждой строки. Когда мы с тобой говорили о развертке 625 строк, где общая длительность каждой строки 64 мксек, мы принимали время обратного хода равным 11 мксек. На самом деле длительность обратного хода немного меньше. А 11 мксек — это общее время, отводимое сигналу синхронизации вместе с обеими черными площадками (начало Ь — с и продолжение d — е на рис. 70).

Н. — Так, значит, сигнал в конце строки состоит из импульса длительностью 11 мксек?

Л. — Не торопись, Незнайкин. Длительность импульса составляет только 5 мксек. Ему предшествует и за ним следует короткая горизонтальная площадка на уровне черного, о чем мы уже говорили.

Н. — Если ты не возражаешь, я повторю все, что происходит за время одной строки. Во-первых, в течение 80–85 % ее длительности видеосигнал (а — b) передает яркости соответствующих точек изображения. Развертывающие устройства приемника и передатчика воспроизводят восходящую часть зубьев пилы. Затем в течение короткого промежутка времени (b — с) сигнал поддерживается на уровне черного, тогда как движение пятна пока продолжается в том же направлении. Тут появляется собственно синхронизирующий импульс. В момент его появления (с) начинается разряд развертывающих устройств, напряжение которых быстро падает, уводя электронное пятно к началу строки. Обратный ход заканчивается примерно в тот момент, когда импульс прекращается (d.). Однако предусмотрен короткий защитный промежуток времени (d — е), в течение которого пятно продолжает быть невидимым, пока оно вновь не появится для вычерчивания следующей строки.

Л. — Я с удовольствием отмечаю, что мои рисунки, более красноречивые, чем длинная речь, как сказал Наполеон, помогли тебе в совершенстве понять механизм развертывания строк.

Н. — А в передатчике тоже подают специальные импульсы на передающие трубки, чтобы погасить пятно?

Л. — Конечно. Благодаря этому электронный луч не может нарушить во время обратного хода распределения зарядов на мишени.

СИГНАЛЫ В КОНЦЕ КАДРОВ

Н. — Я полагаю, что для синхронизации кадровой развертки используются импульсы, идентичные импульсам синхронизации строк.

Л. — И да и нет. Принцип сохраняется. Однако по своей длительности кадровые импульсы отличаются от строчных, благодаря чему их удается разделить в приемнике так, чтобы направить каждый вид импульсов на соответствующее развертывающее устройство.

Н. — Так как длительность каждого периода кадровой развертки намного превышает длительность развертки строки, я думаю, что и синхронизирующие импульсы длинное для кадров.

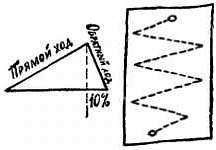

Л. — Безусловно. И здесь тоже нужно, чтобы во время обратного хода пятно было погашено. Но время, необходимое для возвращения пятна снизу вверх, составляет около 10 % общей длительности кадровой развертки. А это значит, что за это время пятно вычертит несколько строк.

Н. — А что делает в это время развертка строк? Ее работа прекращается?

Л. — Зачем? Никакого неудобства нет в том, что во время подъема пятно продолжает свое движение справа налево. Обратный ход подобен движению пьяного, возвращающегося поздно ночью зигзагами…, но ход невидимый, так как сигнал находится в области черного или чернее черного.

Н. — Значит, существует один импульс в конце кадра сравнительно большой длительности?

Л. — Опять-таки и да, и нет, Незнайкин. Ведь во время обратного хода по кадру нельзя предоставлять самой себе развертку строк. И, в самом деле, если на развертку не подавать синхронизирующих сигналов, она будет осуществлять колебания со своим собственным периодом, который, как я уже говорил, немного больше интервала между синхронизирующими импульсами. Вследствие этого произойдет рассогласование, достаточно значительное за время нескольких колебаний, соответствующих длительности кадрового сигнала. Таким образом, при возобновлении развертки следующего кадра синхронизация строк не сможет быть восстановлена достаточно быстро.

Н. — Какая неприятность! И как же этому помочь?

Л. — А ты не догадываешься?

Н. — Мне думается, что при передаче кадровых импульсов сохраняют также импульсы строк.

Л. — Поистине, устами младенцев глаголет истина. Именно этот принцип принят для сигналов синхронизации различных систем, которые в остальном отличаются друг от друга рядом деталей. В то время как импульсы строк почти одинаковы во всех системах, в кадровых импульсах наблюдается большое разнообразие. Тебе нет необходимости подробно их изучать.

Достаточно знать, что разряд развертки кадров вызывается импульсом значительно большей длительности, чем длительность строчных синхронизирующих импульсов. Я тебе покажу (рис. 71) форму полного видеосигнала в области кадрового синхроимпульса для двух следующих друг за другом полей (полурастров), принятую для 625 строк разложения.

Рис. 71. Форма полного видеосигнала в области кадрового гасящего импульса для двух смежных полей, принятая для стандарта четкости 625 строк. Благодаря наличию уравнивающих импульсов расстояние между кадровым синхроимпульсом и непосредственно предшествующим и последующим строчными синхроимпульсами одинаково для полей четных и нечетных строк. Поэтому форма кадровых импульсов после интегрирования также одинакова, что необходимо для получения точной чересстрочности разверток.

а — поле четных строк; б — поле нечетных строк.

Н. — Каким невероятно сложным является телевизионный сигнал! Это мне несколько напоминает головоломки, в которые мои родители заставляли меня играть, когда я был ребенком, и которые вопреки их надеждам меня никогда не забавляли. В коробочке лежала масса кусочков картинок, которые нужно было правильно собрать, чтобы воспроизвести картину в целом.

Л. — Сигнал телевизионного передатчика сложнее, чем головоломки твоего детства. Он содержит не только элементы изображения, но и «способ употребления» в виде синхронизирующих сигналов, т. е. способ их воссоединения.

Н. — И все это упаковано в коробку, которой является высокая частота. Во время нашей первой беседы ты показал, что видеосигнал занимает очень широкую полосу частот и поэтому для его переноса требуется несущая очень высокой частоты. Ты мог бы привести некоторые цифровые данные?

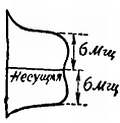

Л. — При стандарте четкости 625 строк максимальная частота видеосигнала составляет около 6 000 000 гц. Для французского стандарта 819 строк она превышает 10 000 000, а для английского 405 строк — около 2 500 000 гц.

Н. — Ты меня доведешь до головокружения. Подумать только, ведь сигнал создает вокруг несущей частоты две симметричные боковые полосы модуляции! Это же может привести к ужасной тесноте в эфире.

Л. — Действительно, телевидение занимает несравненно более широкую полосу частот, чем радиовещание. Однако этому удается помочь путем передачи на одной боковой полосе.

Н. — Что же, одну из двух полос полностью подавляют?

Л. — Нет, это вызвало бы значительные искажения передаваемого изображения. Срезают лишь значительную часть одной полосы (рис. 72).

Рис. 72. Частотная характеристика телевизионного передатчика.

Н. — А каковы используемые несущие частоты?

Л. — Для них отведено несколько диапазонов, зафиксированных международными соглашениями, от 40 до 230 Мгц, или от 7,5 до 1,3 м. В последнее время, чтобы разместить большое количество новых телевизионных передатчиков, пришлось дополнительно отвести диапазон от 470 до 910 Мгц, что соответствует волнам от 33 до 64 см.

Н. — Но наши изображения немые. Нет ли способа добавить к головоломкам изображений маленькую полосу частот звуковой модуляции, чтобы оживить картину?

Л. — Конечно, существуют способы передачи звука на той же несущей частоте, что и изображение. Но все же для этого предпочитают использовать особый передатчик, предназначенный для передачи звуковою сопровождения.

Н. — Мне думается, что его частота совершенно отлична от частоты передатчика изображений.

Л. — Напротив, выбирают частоту, возможно более близкую к частоте передатчика изображений, однако так, чтобы боковые модуляционные полосы не накладывались одна на другую. Между наиболее близкими частотами боковых полос сохраняют интервал, не превышающий миллиона герц. Интервал между несущими частотами звука и изображения составляет в СССР 6,5 Мгц, в Европе — 5,5 Мгц, в США — 4,5 Мгц, в Англии — 3,5 Мгц и, наконец, во Франции — 11,15 Мгц.

Н. — Зачем же такая скученность?

Л. — Благодаря этому, как ты скоро увидишь, можно использовать общую антенну и усилить сигналы звука и изображения в общих каскадах приемника, прежде чем их разделить.

Н. — А какова полоса передатчика звука? Установлены ли здесь те же драконовы законы, что и для обычного радиовещания, где 4 500 гц являются границей допускаемых частот?

Л. — К великому счастью, об этом нет и речи. При столь высоких несущих частотах какие-то несколько тысяч герц особое роли но играют. Поэтому используют всю полосу слышимых частот, т. е. до 15 000 гц. При этом в основном, кроме Франции и Англии, звук передается методом частотной модуляции.

Н. — Значит, справедливо говорят о высоком качестве звука в телевидении?

Л. — Совершенно справедливо, при условии, что канал звука в приемнике тщательно выполнен.

Н. — Если я правильно понял, именно звук является главным украшением телевидения…

Читайте также

Глава десятая

Глава десятая Выше, выше, выше… дальше некуда, дальше не вытягивает двигатель.Небо над головой делается совсем фиолетовым, густым-густым, и облака, и грозы, и вообще всякая погода остаются далеко внизу, под ногами. А здесь адский мороз, бесконечная пустота и фиолетовое

Глава десятая

Глава десятая Он поправлялся. С каждым днем дела его шли все лучше и лучше, заметно лучше. И короче становились записи в истории болезни, торопливей; нет, не небрежней, а малозначительней. И все отчетливей звучал в них невидимый подтекст:»Полагается записывать – пишу, но

Глава десятая

Глава десятая Далеко-далеко (конечно, по земным меркам) от штаб-квартиры Всемирного космического агентства мама Джорджа смотрела, как занимается рассвет над Тихим океаном. Сапфировое ночное небо превращалось в лазурное, звёзды тускнели и исчезали из виду, над

Глава десятая Выстрел

Глава десятая Выстрел

Глава десятая.

Глава десятая. Последние дниНа берегу Северского Донца есть чудесный уголок. Могучий сосновый бор здесь расступается, чтобы дать место обширной светлой долине. Весной вся она горит яркими головками полевых цветов. Целебный сосновый воздух, синь безоблачного неба,

52. Скорость распространения волны гидравлического удара

Беседа десятая

Беседа десятая В простейшем приемнике необходимы три элемента: приемная антенна, детектор и телефонные наушники. В этой беседе два наших друга обсуждают назначение и механизм детектирования. Само собой разумеется, что сначала они рассмотрят простейший метод — диодное

Глава 23 Волны «плотности времени» Козырева

Глава 23 Волны «плотности времени» Козырева С работами Н.А. Козырева я знаком с 1991 года, в основном, по публикациям в сборнике его трудов [54]. Фотография на рис. 109 публикуется с разрешения родственников, и предоставлена Лаврентием Семеновичем Шихобаловым. Рис. 109. Николай

Глава 29 Волны материи де Бройля

Глава 29 Волны материи де Бройля Далее, раскроем более подробно суть явления термогравитации, так как оно тесно связано с понятием о «волнах материи де Бройля». Обычно, полагают, что эти волны всегда создаются частицами материи, при любой температуре. Однако, это

Предшественник «новой волны»

Предшественник «новой волны» канд. техн. наук Владимир Котельников, Владимир РигмантБольшинство авторитетных отечественных и зарубежных историков авиации считает. что так называемую «новую волну» в конструировании истребителей открыл Н.Н.Поликарпов своим И-16. Эта

4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ Начав с самых обыденных предметов: кристаллов поваренной соли, котлов и зеркал, в этой главе мы расскажем о явлениях таинственных и необыкновенных: электромагнитной индукции, звездной аберрации, опытах по возбуждению и приему невидимых и

Глава десятая

Глава десятая Встреча с полицейскими произошла на следующий день. Они лежали в копне сена после трудного ночного перехода, усталые, голодные, отчаявшиеся.Юрий вылез из скирды сена и собрался идти к реке. Он хотел набрать воды. Но, как только он вылез из своего укрытия, Хинт

Глава десятая

Глава десятая Встреча с полицейским произошла на следующий день.Лехт и Юрий лежали на берегу реки в копне сена после трудного ночного перехода, усталые, голодные, отчаявшиеся.Юрий собрался идти к реке. Но как только он вышел из своего укрытия, Лехт силой потащил его

Глава десятая

Глава десятая «Жены всегда должны ждать», — думала Нелли Александровна, поглядывая на часы. За все эти годы она стала незримой соучастницей всех дискуссий, споров, всей борьбы вокруг силикальцита. Именно — незримой. Все, что происходит с Лехтом вдали от дома, она