Быстрое дыхание во сне у взрослого

Что такое апноэ во сне? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Бормина С. О., сомнолога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

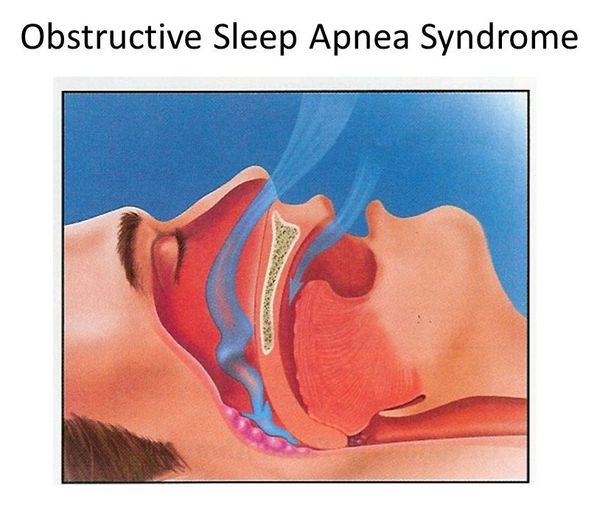

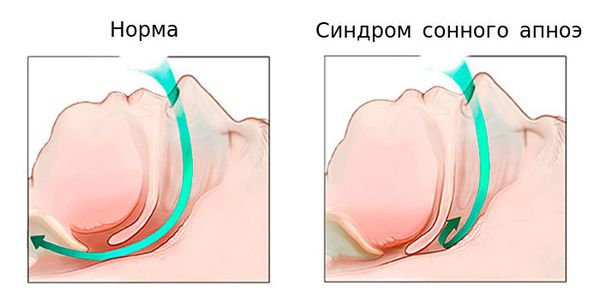

Апноэ сна — приостановка дыхания в процессе сна, которое приводит к полному отсутствию или уменьшению лёгочной вентиляции (более 90% по отношению к исходному воздушному потоку) продолжительностью от 10 секунд. Нарушение дыхания бывает двух видов: обструктивное и центральное. Их существенное различие заключается в дыхательных движениях: они имеют место при обструктивном типе и отсутствуют при центральном. Последний тип апноэ является редким случаем заболевания. Поэтому более детальному рассмотрению подлежит обструктивное апноэ сна как часто встречающаяся разновидность апноэ.

Синдром обструктивного апноэ сна (далее СОАС) — состояние, которому характерены:

Распространённость этого заболевания велика и составляет, по разным источникам, от 9 до 22% среди взрослого населения. [1]

Причина возникновения данного заболевания, как следует из названия, — обструкция дыхательных путей. К ней приводят различные патологии ЛОР-органов (чаще гипертрофия миндалин, у детей — аденоиды), а также снижение тонуса мышц, в том числе из-за увеличения массы (жировая ткань откладывается в стенках воздухоносных путей, сужая просвет и понижая тонус гладкой мускулатуры).

Симптомы апноэ во сне

Одним из самых частых и обращающих на себя внимание симптомов является храп. Распространённость его во взрослом населении составляет 14–84%. [2] Многие думают, что храпящие люди не страдают СОАС, поэтому храп не опасен для здоровья и является лишь раздражителем для второй половинки и социальным фактором. Однако, это не совсем так. У большинства пациентов с храпом имеются нарушения дыхания разной степени тяжести, и такой звуковой феномен может выступать в качестве самостоятельного патологического фактора за счёт вибрационной травмы мягких тканей глотки. [3] Чаще всего симптомы СОАС отмечают близкие, с ужасом фиксирующие резкое прекращение храпа и остановку дыхания, при этом человек совершает попытки вздохнуть, а после он начинает громко храпеть, иногда ворочается, двигает руками или ногами, и через время вновь восстанавливается дыхание. При тяжёлой степени больной может не дышать половину времени сна, а иногда и больше. Апноэ могут фиксироваться также и самим пациентом. При этом человек может просыпаться от ощущения нехватки воздуха, удушья. Но чаще всего пробуждение не наступает, и человек продолжает спать с прерывистым дыханием. В случаях, если человек спит в помещении один, данный симптом очень долгое время может оставаться незамеченным. Впрочем, как и храп.

К другим, не менее серьезным симптомам данного заболевания относятся:

Зачастую такие симптомы, как дневная сонливость и неосвежающий сон, пациенты недооценивают, считая, что они абсолютно здоровы. [4] Во многом это осложняет диагностику и приводит к ложной интерпретации симптомов. Также многие люди связывают учащённое ночное мочеиспускание с урологическими проблемами (цистит, аденома простаты и др.), многократно обследуются у врачей-урологов и не находят никакой патологии. И это правильно, потому что при выраженных нарушениях дыхания во сне частое ночное мочеиспускание является прямым следствием патологического процесса за счёт воздействия на выработку натрий-уретического пептида. [5]

Патогенез апноэ во сне

Возникающее спадение дыхательных путей приводит к прекращению поступления воздуха в лёгкие. Вследствие этого концентрация кислорода в крови падает, что приводит к короткой активации головного мозга (микропробуждения, повторяющиеся многократно, их пациент не помнит утром). После этого кратковременно нарастает тонус мышц глотки, расширяется просвет, и происходит вдох, сопровождающийся вибрацией (храпом). Постоянная вибрационная травма стенок глотки провоцирует дальнейшее падение тонуса. Вот почему нельзя рассматривать храп как безобидный симптом.

Постоянное снижение кислорода приводит к определённым гормональным перестройкам, которые изменяют углеводный и жировой обмен. При тяжёлых изменениях постепенно может возникнуть сахарный диабет 2 типа и ожирение, причём снизить вес, не устраняя основную причину, зачастую невозможно, однако нормализация дыхания может привести к значимому снижению веса без жёстких диет и изнуряющих упражнений. [6] Неоднократно повторяющиеся микропробуждения не дают пациенту погрузиться в стадию глубокого сна, тем самым вызывая дневную сонливость, утренние головные боли, стойкое повышению АД, особенно в предутренние часы и сразу после пробуждения.

Классификация и стадии развития апноэ во сне

Синдром обструктивного апноэ сна имеет три степени тяжести. [7] Критерием для деления служит индекс апноэ-гипопноэ (далее ИАГ) — количество дыхательных остановок за период одного часа сна (для полисомнографии) или в час исследования (для респираторной полиграфии). Чем больше этот показатель, тем тяжелее заболевание.

Нарушения дыхания во сне

Сон – время, когда человек может восстановить свои силы. Однако нередко получается так, что утром люди чувствуют себя более «разбитыми», чем в конце напряженного дня. Причиной плохого самочувствия может быть плохой сон, а именно нарушение дыхания во сне. Неспособность легких насытить организм кислородом в большинстве случаев является следствием апноэ.

Апноэ – это расстройство дыхания, при котором происходят длительные остановки дыхания во время сна. В переводе с древнегреческого этот термин означает отсутствие дыхания или безветрие. Врачи разделяют апноэ на центральное и обструктивное.

СОАС (или синдром обструктивного апноэ сна) возникает из-за сужения верхних дыхательных путей. У больного происходит расслабление мускулатуры, вследствие чего язык западает в дыхательные пути, препятствуя поступлению кислорода в организм. Зачастую СОАС маскируется храпом, к которому большинство людей давно привыкло. Однако храп можно считать сигналом и поводом обращения к врачу.

Остановки дыхания во время сна могут длиться не больше минуты, но повторяясь по несколько раз за ночь, они могут в общей сумме длиться более часа. Обычно СОАС приводит к серьезной гипоксии (неспособности кислорода насыщать организм), но в трех случаях из пяти он приводит к смерти.

Характерные жалобы при синдроме обструктивного апноэ:

В некоторых случаях апноэ может носить неврологический характер, и называется синдромом ночного апноэ центрального происхождения. При данном синдроме остановки дыхания происходят из-за нарушений центральной нервной системы. При этом дыхательные пути, в отличие от предыдущего случая, полностью свободны, а нарушения происходят из-за сбоев в участке мозга, отвечающем за дыхание. Этот синдром встречается намного реже, чем СОАС, но врачам необходимо точно знать о причинах нарушений. Именно поэтому диагностика сна – это единственный шанс поставить точный диагноз.

Основными симптомами нарушения дыхания во сне являются:

Апноэ не обязательно проявляется наличием всех вышеперечисленных симптомов, поэтому наличие одного или нескольких из них должны стать поводом для немедленного обращения к врачу. Зачастую человек даже не подозревает, что все эти симптомы могут быть проявлением серьезного заболевания.

Важно помнить, что лечение расстройства дыхания во сне начинается с диагностики сна и постановки точного диагноза.

Если у вас наблюдаются нарушения дыхания во сне, получите консультацию или запишитесь на прием на сайте Клинического Института Мозга. Наши специалисты помогут вам обеспечить здоровый сон и решить проблемы с дыханием.

Быстрое дыхание во сне у взрослого

8.1. Этиология и патогенез брадипноэ, гиперпноэ, тихипноэ, апноэ

Как известно, внешнее дыхание представляет собой процесс газообмена между внешней средой и альвеолярным воздухом, а также между альвеолами и притекающей к легким кровью (альвеолярное дыхание). Различают следующие виды нарушения внешнего дыхания:

Брадипноэ – редкое дыхание, которое возникает при поражении и угнетении дыхательного центра на фоне гипоксии, отека, ишемии и воздействия наркотических веществ, а также при перерезке n. vagus, несостоятельности хеморецепторного аппарата. При сужении крупных воздухоносных путей отмечается редкое и глубокое дыхание – стенотическое. Повышение артериального давления вызывает рефлекторное снижение частоты дыхательных движений (рефлекс с барорецепторов дуги аорты).

Гиперпноэ – глубокое и частое дыхание, отмечается при мышечной работе, гиперкапнии и высокой концентрации Н+, эмоциональном напряжении, тиреотоксикозе, анемии, ацидозе, снижении содержания кислорода во вдыхаемом воздухе (рефлекс с центральных и периферических хеморецепторов, проприорецепторов дыхательных мышц, с БАР воздухоносных путей и т.д.).

Тахипноэ – частое поверхностное дыхание. Возникает вследствие выраженной стимуляции дыхательного центра при гиперкапнии, гипоксемии и повышении концентрации ионов Н+(рефлекс с хемо-рецепторов, БАР и МАР воздухоносных путей и паренхимы легких). Этот вид дыхания наблюдается при лихорадке, пневмониях, застое в легких, ателектазе и т.п. Тахипноэ способствует развитию альвеолярной гиповентиляции в результате преимущественной вентиляции мертвого пространства.

Апноэ – отсутствие дыхательных движений наблюдается при гипокапнии, снижении возбудимости дыхательного центра вследствие поражения головного мозга, экзо- и эндоинтоксикаций, действия наркотических веществ.

Апнейстическое дыхание характеризуется судорожным усиленным удлиненным вдохом, который редко прерывается выдохом. Такой вид дыхания можно воспроизвести в эксперименте после перерезки у животного обоих блуждающих нервов и ствола на границе между верхней и средней третью моста.

Гаспинг-дыхание характеризуется редкими, глубокими, убывающими по силе “вздохами”, возникает в терминальной фазе асфиксии. При данном виде дыхания работают только клетки каудальной части продолговатого мозга.

8.2. Периодическое дыхание (Чейна-Стокса, Биота) и терминальное дыхание (Куссмауля)

Дыхание Чейна-Стокса характеризуется чередованием групп дыхательных движений с нарастающей амплитудой и периодов апноэ (остановка дыхания). Следует отметить, что дыхание Чейна-Стокса может встречаться не только в условиях патологии, но и в норме: у здоровых людей во сне, у недоношенных детей с незрелой системой регуляции дыхания, в старческом возрасте (когда имеется повышение порога возбудимости дыхательного центра).

Дыхание Биота характеризуется чередованием периодов апноэ с группами дыхательных движений равной амплитуды (рис.12).

В основе развития периодического дыхания Чейна-Стокса и Биота лежит снижение возбудимости дыхательного центра под влиянием экзогенных и эндогенных патогенных факторов, возникающее, в частности, при острой и хронической гипоксии, действии механической травмы мозга, развитии отека мозга, при аутоинтоксикациях (при сахарном диабете, почечной недостаточности, печеночной недостаточности), а также, на фоне развития коматозных состояний, воспалительного процесса, опухолевого поражения продолговатого мозга, при нарушениях мозгового кровообращения.

При дыхании Чейна-Стокса и Биота адекватные в условиях нормы гуморальные и нервные раздражители не оказывают стимулирующего влияния на бульбарный дыхательный центр Активация нейронов бульбарного дыхательного центра возникает лишь на фоне воздействия сверхпороговой афферентации с центральных и периферических хеморецепторов при возрастании РСО2, [H+] и снижении РаО2 по сравнению с показателями нормы.

В случаях развития дыхания Чейна-Стокса, несмотря на снижение возбудимости бульбарного дыхательного центра, возникает повышение активности бульбарных инспираторных нейронов на фоне дополнительной афферентации, возникающей в момент первых дыхательных движений с рецепторов воздухоносных путей, проприорецепторов дыхательных мышц и сухожильных рецепторов. Последнее приводит к углублению дыхания. Увеличение глубины дыхательных движений сопровождается нормализацией газового состава крови, когда дыхательный центр вновь оказывается нечувствительным к нормальным по силе гуморальным воздействиям. При этом вновь возникает апноэ, сопровождающееся развитием гипоксии, повышением концентрации РСО2 и [H+] сверх нормальных пороговых величин, вновь обеспечивающих гуморальную стимуляцию бульбарных инспираторных нейронов.

В случае развития дыхания Биота также имеет место снижение чувствительности нейронов бульбарного дыхательного центра к адекватным стимулирующим влияниям с хеморецепторов, их активация возникает лишь при воздействии сверхпороговых гуморальных раздражителей. Однако в случае развития дыхания Биота, в отличие от дыхания Чейна-Стокса, инспираторные нейроны дыхательного центра не реагируют повышением активности на дополнительную стимулирующую афферентацию, возникающую при первых дыхательных движениях с рецепторов воздухоносных путей, паренхимы легких, проприорецепторов дыхательных мышц и сухожильных рецепторов. В связи с этим амплитуда дыхательных движений не изменяется.

8.3. Одышка: виды и механизмы развития

1. Усиление стимулирующей афферентации в бульбарный дыхательный центр (с механорецепторов воздухоносных путей, с МАР растяжения альвеол, с рецепторов спадения, юкстакапиллярных рецепторов, проприорецепторов, а также с висцеральных рецепторов и рецепторов болевой, термической чувствительности).

2. Усиление рефлекторных влияний с барорецепторов аорты и каротидных синусов. Эти рецепторы включаются в патогенез одышки при кровопотере, шоке, коллапсе. При артериальном давлении ниже 70 мм рт. ст. (9,1 кПа и меньше) уменьшается поток импульсов, оказывающих тормозное влияние на центр вдоха.

3. При снижении в крови напряжения О2, увеличении СО2 или возрастании концентрации ионов [H+] возникают усиление афферентации с центральных и периферических хеморецепторов в бульбарный дыхательный центр, активация инспирации (сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, почечная недостаточность, анемии, нарушения КОС различного генеза).

4. Ощущение недостаточности дыхания может возникнуть при чрезмерном растяжении межреберных мышц (например, при тяжелой физической работе, уменьшении эластичности легких, сужении верхних дыхательных путей), когда возбуждаются проприорецепторы мышц, импульсация с которых поступает в высшие отделы головного мозга.

5. Стимуляция дыхательного центра и ощущение недостаточности воздуха имеет место при локальных нарушениях мозгового кровообращения (спазм, тромбоз сосудов мозга, эмболия, развитие деструктивных изменений инфекционного, аллергического и другого происхождения).

В случаях развития рестриктивных нарушений вентиляции легких (например, при бронхиальной астме, отеке легких, пневмофиброзе легочной ткани и т.д.), когда снижается эластичность легочной ткани и значительно затрудняется растяжение альвеол под влиянием физиологического объема вдыхаемого воздуха, с МАР растяжения альвеол длительное время поступает низкочастотная афферентация в бульбарный дыхательный центр. Последняя приводит к длительной стимуляции бульбарных инспираторных нейронов и удлинению акта вдоха, т.е. развитию инспираторной одышки.

При развитии обструктивной формы дыхательной недостаточности, в основе которой лежит нарушение проходимости воздухоносных путей, особенно в случаях развития бронхоспазма при атопической и инфекционной бронхиальной астме, возникает резкое затруднение удаления воздуха из альвеол в окружающую среду. При этом альвеолы длительное время находятся в перерастянутом состоянии. С МАР растяжения альвеол длительное время поступает высокочастотная импульсация в бульбарный дыхательный центр, пессимальная для инспираторных нейронов, что препятствует развитию акта вдоха и, соответственно, обеспечивает пролонгирование фазы экспирации, т.е. развитие экспираторной одышки.

Следует отметить, что выделение инспираторной и экспираторной одышки в определенной степени относительно, поскольку нередко одышка, начинаясь как инспираторная или экспираторная, достаточно быстро приобретает смешанный инспираторно-экспираторный характер.

Апноэ и приступы удушья по ночам

Регулярный «богатырский» храп во сне, от которого просыпаются все домашние, испуганно выгибает спину кот и даж,е периодически, кажется, осыпается с потолка штукатурка, как оказалось, еще не самое худшее. Если это просто храп, который не сопровождается остановками дыхания во сне, то можно сказать, что ситуация неприятна, но не страшна. Однако в том случае, когда храп является признаком ночного апноэ, то такая проблема становится не только гораздо более сложной, но и опасной для здоровья.

Что такое «приступ апноэ»

Некоторые пациенты рассказывают врачу, что у них регулярно возникает «приступы апноэ». Под этим они обычно подразумевают пробуждения от нехватки воздуха вплоть до чувства удушья, с ощущением «отсутствующего дыхания», учащенным сердцебиением и чувством тревоги. Некоторые пациенты сравнивают эти ощущения с выныриванием из-под воды после слишком длительной задержки дыхания. Обычно этот эпизод быстро разрешается самостоятельно, достаточно лишь сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Тем не менее, такие удушливые пробуждения нередко пугают человека, а сон его из-за этого становится рваным и часто бывает наполнен кошмарными сновидениями.

Постоянные пробуждения из-за нехватки воздуха быстро выводят из строя даже самых уравновешенных и выносливых людей

Конечно, любой сомнолог — специалист, занимающийся проблемами сна и дыхания во сне — мог бы поправить такого пациента и сказать, что правильнее говорить не про приступ, а про «эпизод апноэ». Но врачи обычно прекрасно понимают своих пациентов: то, что для специалиста является эпизодом, симптомом заболевания, для больного выглядит как самый настоящий приступ, вызывающий серьезный физический и эмоциональный дискомфорт и даже, нередко, навевающий нешуточный страх — боязнь в какой-то момент задохнуться во время сна. Ведь внезапно возникшее ощущение резкой нехватки воздуха, да при этом еще и вырывающее его из состояния сна может напугать даже самого выносливого и уравновешенного человека.

Однако врачи-сомнологи знают, что обструктивное апноэ чаще протекает без осознанных пробуждений. Обычно эпизод апноэ заканчивается мозговой активацией — своеобразным микропробуждением, когда стимулируемый нехваткой кислорода мозг на мгновение просыпается и, отдав команду начать дышать, вновь погружается в сон. Дыхание восстанавливается, а человек, не успев осознать и запомнить произошедшее, снова засыпает рваным, тревожным, не приносящим отдыха сном, но мало кто из пациентов потом связывает это именно с остановками дыхания. В результате большинство больных не знает о тех проблемах, которые происходят с ними в течение ночи.

Итак, чаще всего пациенты с обструктивным апноэ сна жалуются на «приступ апноэ» тогда, когда у них начинаются осознанные ночные пробуждения с нехваткой воздуха, с ощущением отсутствовавшего перед этим дыхания, учащенным сердцебиением и другими малоприятными ощущениями.

Храп и апноэ по сне: последствия видимые и невидимые

Одним из главных признаков обструктивного апноэ сна является сильный храп, который время от времени может прерываться периодами полной тишины, как раз в периоды остановок дыхания, и затем возобновляется с удвоенной силой. Также при тяжелых формах заболевания человек иногда может просыпаться от ощущения нехватки воздуха. Результатом неполноценного сна становится дневная сонливость. Но это все видимые и явные последствия сонного апноэ.

А есть еще проблемы, которые на первый взгляд никак не связаны с остановками дыхания во время сна. Так, например, даже не все врачи знают, что у некоторых больных бронхиальной астмой именно эпизоды обструктивного апноэ иногда могут провоцировать ночные астматические приступы. Причем в этом случае ни больной, ни его лечащий врач зачастую не могут понять, что причиной приступов послужили именно апноэ, и поэтому правильное на первый взгляд лекарственное лечение, направленное на контроль симптомов астмы, недостаточно эффективно. Ведь остановка дыхания была кратковременной и случилась еще во сне, а кашель и затрудненное дыхание – вот они, и продолжаются достаточно долго.

Остановки дыхания во сне могут провоцировать приступ удушья у больных с бронхиальной астмой

Еще одна нередкая проблема у пациентов с апноэ сна – так называемый гастроэзофагеальный рефлюкс или, иными словами, заброс желудочной кислоты в пищевод. В данном случае пищеводный рефлюкс — это результат продолжающихся дыхательных усилий в момент закупорки верхних дыхательных путей при апноэ. В этот момент давление внутри живота возрастает, желудок сдавливается и его содержимое оказывается в пищеводе. Если рефлюкс настолько выражен, что достигает глотки, то помимо изжоги такое состояние может вызывать приступ кашля или даже спазм голосовых связок. В итоге пациент просыпается не просто от резкой нехватки воздуха, а еще и с невозможностью дышать. Вдох и выдох резко затруднены, иногда практически невозможны, дыхание громкое и свистящее. Особенно если такое случилось впервые, то человек бывает сильно напуган.

Обычно такой приступ продолжается считанные минут и потом проходит самостоятельно, но пробудившемуся посреди ночи от удушья пациенту эти минуты могут показаться долгими часами.

Как бороться с ночным удушьем

Прежде всего, нужно поставить правильный диагноз. Ведь причин ночных пробуждений с нехваткой воздуха может быть много: это бронхиальная и сердечная астма, обструктивное и центральное апноэ сна, ларингоспазм при гастроэзофагеальном рефлюксе, гипервентилярные приступы у пациентов с тяжелой вегетативной дистонией или гиповентиляция при ожирении.

Так что не стоит верить всезнайкам с сетевых форумов и онлайн-консультантам обещающих чудо интернет-магазинов. Самостоятельно разобраться и справиться с проблемой ночного удушья без квалифицированной врачебной помощи практически невозможно. Необходимо обратиться к специалисту – сомнологу, а в идеале – к сомнологу-пульмонологу. Именно такой врач занимается болезнями системы дыхания и нарушениями ее работы, в том числе и во время сна.

В процессе обследования больного, скорее всего, пригласят на одну ночь посетить сомнологическую лабораторию для проведения точной диагностики нарушений дыхания во время сна

Кардиореспираторный мониторинг или, возможно, полисомнография позволят установить наличие апноэ и гиповентиляции во время сна, а также уточнить степень их тяжести. Обследование во время сна в сомнологической лаборатории позволит установить правильный диагноз. И уже в зависимости от полученных результатов врач назначит адекватное лечение. А лечить такое состояние можно и нужно, поскольку оно не просто сильно ухудшает качество жизни, но и очень опасно своими последствиями и осложнениями.

Нарушения сна и дыхательные расстройства в период сна в практике терапевта

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Случалось ли вам когда–нибудь по–настоящему плохо спать ночью? Вы знаете: это такая ночь, когда вы мечетесь, вертитесь и не можете найти удобного положения, сколько бы раз вы не взбивали подушку и не меняли положения тела. Это ночь, когда вам удается заснуть, правда, незадолго до того, как прозвонит звонок будильника. А бывает наоборот: вы легко засыпаете, но через какое–то время у вас ни в одном глазу нет сна. Вы смотрите на часы, однако какая для Вас разница, будет там 2 или 3 часа ночи? Ведь вы хотите спать, а не бодрствовать! Это выводит вас из себя – вы начинаете метаться, вертеться, ворочаться и так возбуждаетесь, что уже не можете снова заснуть.

Возможно, вы прекрасно спите ночью, но в течение дня вас все время клонит ко сну. Ваши сослуживцы начинают интересоваться, чем же вы занимаетесь ночью, если за рабочим столом или на собрании прилагаете огромные усилия, чтобы не заснуть. Кажется, что вы не можете ни о чем думать, кроме сна. Ваша жена (или муж) жалуется, что вы спите слишком много, да вы и сами не понимаете, почему вам все время хочется спать. Очень часто это связано с громким храпом, на который жалуются члены вашей семьи и грозятся или съехать от вас, или, что еще хуже, выгнать вас?

Перечисленные жалобы являются признаками как нарушений сна, так и дыхательных расстройств во время сна. Выбор эффективной лечебной тактики во многом завит от понимания происходящих процессов и невозможен без диагностических алгоритмов, на которых мы остановимся ниже.

Инсомния

Инсомния – расстройство, связанное с трудностями засыпания или поддержания сна.

В Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств (DSM–4) инсомния характеризуется как дефицит качества и количества сна, необходимых для нормальной дневной деятельности, а в МКБ–10 инсомния, гиперсомния и нарушения ритма сна в целом определяются, как «первично психогенные состояния с эмоционально обусловленным нарушением качества, длительности или ритма сна». По течению выделяют острую, подострую и хроническую инсомнию, по степени выраженности – слабовыраженную, средней степени выраженности и выраженную. Среди причин нарушения ночного сна выделяют следующие: стресс (психофизиологическая инсомния); неврозы; психические заболевания; неврологические заболевания; соматические заболевания; применение психотропных препаратов; злоупотребление алкоголем; токсические факторы; эндокринно–обменные заболевания; синдромы, возникающие во сне (двигательные нарушения); болевые феномены; неблагоприятные внешние условия (шум, влажность и т.д.); сменная работа; смена часовых поясов; нарушенная гигиена сна. Наиболее часто инсомния связана с психическими факторами (важнейшие – тревога и депрессия) и потому может рассматриваться как психосомническое расстройство. Дневная сонливость как следствие инсомнии часто приводит к травмам на производстве, в быту и к возникновению техногенных катастроф. У пациентов с инсомнией вероятность развития психических расстройств в течение года выше, чем у людей без нарушений сна. Расстройства сна могут провоцировать развитие и изменять (ухудшать) течение многих неврологических и соматических болезней. Инсомния, в том числе в сочетании с другими расстройствами (например, апноэ во сне), увеличивает риск внезапной смерти.

Дыхательные расстройства

во время сна

Наиболее часто встречаемым дыхательным расстройством во время сна является обструктивное апноэ сна – потенциально угрожающая жизни пациента ночная асфиксия вследствие снижения тонуса глоточных мышц, приводящая к развитию дневной сонливости, гемодинамическим расстройствам и нестабильности сердечной деятельности. Поскольку апноэ сна часто сочетается со снижением проходимости воздуха по верхним дыхательным путям (гипопноэ), принято объединять оба эти состояния в патологический синдромокомплекс – «синдром обструктивных апноэ–гипопноэ сна» (СОАГС).

Дыхательные расстройства во время сна сопровождаются эпизодами выраженного снижения насыщения артериальной крови кислородом (десатурация крови) и развитием гипоксии сердца, мозга, почек. Гипоксия этих жизненно важных органов обычно сопровождается резкими изменениями артериального давления и нарушениями сердечного ритма, что может привести к внезапной смерти во время сна.

Дыхательные расстройства во время сна резко изменяют качество жизни пациентов. Ведущим «дневным» проявлением болезни является избыточная дневная сонливость, которая в буквальном смысле лишает пациента сил. Усталость, мышечная слабость, ослабление концентрации внимания, постоянное желание спать, с которым пациентам приходится «бороться» всеми силами – вот неполный перечень симптомов, к которым приводит систематическая гипоксия. С другой стороны, систематическая гипоксия вызывает развитие кардиоваскулярных нарушений, таких как стойкая артериальная гипертензия, ишемия миокарда, ишемия мозга. Тканевая гипоксия имеет еще одно свойство – не происходит «правильного» окисления жиров, нарушается углеводный обмен и «базовый» метаболизм в организме. За этим обязательно последует резкий прирост массы тела, ожирение и гиподинамия, что, в свою очередь, вызовет снижение тонуса мышц и усилит явления апноэ во сне. Патологическая цепочка замкнется и будет сама себя поддерживать до тех пор, пока не произойдет ее случайный «разрыв» из–за внешних или внутренних причин (несчастный случай на производстве или в быту, автодорожная катастрофа, или инфаркт, гипертонический криз инсульт и т.д.).

Парадоксально, но внешне розовощекие, упитанные, добродушные «толстяки» среднего возраста являются в большинстве своем тяжело больными людьми, которых трудно назвать долгожителями. Кроме того, они рискуют собою каждый день, а если при этом от их профессиональной деятельности зависят жизнь и здоровье окружающих (водитель транспорта, диспетчер авиалиний), наносимый ими ущерб социально опасен и требует государственного контроля.

В отдельную группу хочется выделить лиц пожилого возраста, имеющих дыхательные расстройства. В этой возрастной группе снижение тонуса мышц, гиподинамия, метаболические нарушения являются следствием физиологического угасания регенеративных процессов. Тем не менее систематическая гипоксия на фоне апноэ сна играет свою неблагоприятную роль. Проводимый анализ среди пожилых пациентов с апноэ сна показывает снижение продолжительности их жизни на 7–12 лет, по сравнению с таковыми контрольной группы. Любопытно, но среди известных долгожителей нет ни одного, который предъявлял бы жалобы на плохой сон, остановки дыхания или нарушения ритма сердца в ночное время.

Диагностические алгоритмы

Наиболее важным в диагностике этих состояний является правильная интерпретация и выявление состояния «избыточной дневной сонливости» – патологического желания спать, с которым пациентам приходится бороться. К сожалению, эта «борьба» будет проиграна и в большинстве случаев сон застанет человека в самый неподходящий момент (например, за рулем автомобиля), что может привести к настоящей драме.

Выявление дневной сонливости основано на использовании «опросника дневной сонливости», позволяющего произвести ее оценку в баллах. Процедура оценки занимает от 2 до 5 минут, проводится врачом в присутствии пациента и несмотря на свою простоту позволяет дифференцировать различные типы дневной сонливости (табл. 1). Все, что потребуется – попросить пациента оценить возможность уснуть в определенной ситуации по 3–балльной шкале, где 0 – «не усну никогда», 1 – небольшой шанс уснуть, 2 – умеренный, 3 – «усну обязательно».

Возможный ранг оценки варьируется от 0 до 24 баллов. Норма – 0–3 баллов; инсомния – 3–9 баллов; СОАГС – 9–16 баллов, а особое заболевание «нарколепсия» – генетически наследуемая болезнь, связанная с поражением отдельных участков мозга – 16–24 баллов.

Второй важный диагностический критерий – взаимосвязь дневной сонливости с явлениями храпа, увеличения веса тела и артериальной гипертензией (табл. 2).

Если таковые признаки имеются, а именно 2 симптома + 1 маркер, или 1 симптом + 2 маркера, то это указывает на имеющиеся проблемы с дыханием, как причину дневной сонливости.

Наиболее ценным диагностическим приемом будет являться исследование сна и сопровождающих сон состояний под общим названием «полисомнография». 12–канальное стандартизованное мониторирование основных биологических показателей работы мозга, сердца, легких дает исчерпывающую информацию о нарушениях сна и характере дыхательных расстройств во время сна (рис. 1).

Лечебная тактика при инсомнии

В лечении инсомний существенные изменения произошли в алгоритмах терапии. Это касается как появления новых препаратов, так и принципов их назначения.

Большинство снотворных препаратов являются бензодиазепиновыми производными. С помощью многочисленных полисомнографических исследований было показано, что эти препараты увеличивают общее время сна, длительность 2 стадии фазы медленного сна, снижают двигательную активность во сне, время бодрствования внутри сна и уменьшают время засыпания. Проблемы таких препаратов связаны с привыканием, зависимостью, необходимостью постоянного увеличения суточной дозы, синдромом отмены и усиления проявлений синдрома «апноэ сна» (как результата миорелаксирующего действия препарата).

Чтобы избежать возможной ошибки, можно рекомендовать следующую тактику:

1. Начинать лечение инсомнии предпочтительнее с растительных снотворных средств, мелатонина или доксиламина (Донормил). При лечении инсомнии препарат составляет адекватную альтернативу бензодиазепинам.

Донормил – снотворный препарат класса этаноламинов из группы блокаторов гистаминовых H1–рецепторов с временем достижения максимальной концентрации в плазме, равным 1–2 часам, и периодом полувыведения 10 часов. Примерно 60% доксиламина выводится с мочой в неизмененном виде, а его метаболиты неактивны. Основное действие препарата седативное и снотворное, которое заключается в сокращении времени засыпания, повышении длительности и качества сна без изменения его фазы. При приеме Донормила не отмечается признаков развития лекарственной зависимости или синдрома отмены. Препарат не имеет противопоказаний развития апноэ во сне.

Такие препараты создают наименьшие проблемы для пациентов и легко могут быть отменены в дальнейшем.

2. Преимущественно использовать короткоживущие препараты (зопиклон, золпидем, мидазолам и др.). Эти препараты не создают постсомнических проблем, не вызывают вялости и сонливости в течение бодрствования, не оказывают негативного влияния на моторные возможности человека, что делает их более безопасными у людей, занятых операторской деятельностью, и у водителей.

3. Длительность назначения снотворных препаратов не должна превышать 3 недель (оптимально – 10–14 дней). Это время, которое отводится врачу для уточнения причины инсомнии. За этот срок, как правило, не формируются привыкание и зависимость, а также не возникает проблемы отмены препарата.

4. Пациентам старших возрастных групп следует назначать половинную (по отношению к больным среднего возраста) суточную дозировку снотворных препаратов, а также учитывать их возможное взаимодействие с другими лекарствами.

5. В случае хотя бы минимальных подозрений на наличие синдрома СОАГС в качестве причины инсомнии и невозможности полисомнографической верификации лучше использовать в качестве снотворных доксиламин (Донормил), циклопирролоновые и имидазопиридиновые производные, негативное влияние которых на функцию дыхания до настоящего времени не выявлено.

Лечебная тактика при дыхательных расстройствах во время сна

Лечебная программа для пациентов СОАГС включает базисную и консервативную тактику лечения. Они направлены на поддержание постоянства просвета дыхательных путей во время сна и преследуют достижение следующих целей:

• предотвращение коллапсов верхних дыхательных путей во время сна;

• предотвращение хронических и неприятных симптомов (избыточная дневная сонливость, громкий ночной храп);

• поддержание обычного уровня активности (включая упражнения и прочие физические нагрузки);

• обеспечение оптимальной терапии при минимальном числе побочных эффектов или полном их отсутствии.

Базисная терапия

Основу терапии пациентов с обструктивным апноэ сна составляет неинвазивная вентиляция легких (НВЛ) – метод искусственной вентиляции легких, при котором проведение воздуха в дыхательные пути осуществляется через естественные отверстия без использования дополнительных инвазивных инструментов (трубок, расширителей, держателей и т.д.). Использование периферических носовых или лицевых масок позволило с легкостью применять указанный метод в стационарных и амбулаторных условиях.

Вариант НВЛ, при которой давление воздуха является основным управляемым параметром вентиляции, был предложен Sullivan et al. в 1981 году в качестве основополагающей терапии обструктивного апноэ сна. Поскольку вентиляция легких проводилась с постоянным давлением на вдохе и выдохе, она получила название CPAP–терапии (от английского Continuous Positive Airway Pressure – постоянное положительное давление в воздухоносных путях). На сегодняшний день СРАР–терапию выделяют в категорию основных методов «респираторной поддержки», поскольку она позволяет устойчиво контролировать просвет воздухоносных путей и не требует синхронизации пациента с дыхательным оборудованием (рис. 2).

В настоящее время СРАР–терапия назначается приблизительно 80% всех пациентов с диагностированными коллапсами верхних дыхательных путей. Механизм действия СРАР–терапии достаточно понятен. В гипофарингеальной зоне создается своеобразный воздушный «клин», который, с одной стороны, способен смещать корень языка кпереди, с другой – расширять заднеглоточный размер, в–третьих – стабилизировать подвижную небную занавеску и небный язычок, что приводит к исчезновению звука «храпа», часто являющегося единственной жалобой пациентов.

Совершенно очевидно, что положительное давление в дыхательных путях останется неизменным при любой позиции тела человека (спина – живот), что является необходимым условием для коррекции «позиционных» дыхательных расстройств во время сна.

Современные CPAP–машины очень компактные (1,2–1,5 кг), малошумные, позволяют профильтровывать, увлажнять и обогревать доставляемый воздух, обеспечивают точное дозирование давления и компенсацию возможных утечек. Кроме того, в большинстве приборов предусмотрена функция постепенного повышения давления до рабочего уровня в течение 5–15 минут, что облегчает процесс засыпания пациента (рис. 3).

Отсутствие клинических проявлений болезни не исключает возможности возврата коллапсов верхних дыхательных путей, а следовательно, и явлений апноэ во время сна. Именно поэтому базисную СРАР–терапию необходимо осуществлять длительное время.

Консервативное лечение

Снижение веса тела. Пациенты с тяжелыми формами апноэ сна имеют избыточный вес. Снижение веса тела уменьшает чрезмерный объем тканей в верхних дыхательных путях, снижает нагрузку на грудную клетку и брюшную стенку, улучшает работу мышц, участвующих в вентиляции легких. При легком течении апноэ сна изолированное снижение веса может привести к полному излечиванию. В других случаях снижение веса тела повышает эффективность проводимой базисной терапии.

Сон на боку. Было показано, что пациенты с апноэ сна, спящие на спине, имеют значительно более высокий уровень дыхательных расстройств и нарушений сна. Сон в позиции на спине является причиной западения языка, который под действием силы тяжести смещается настолько, что способен соприкасаться с задней стенкой глотки. Использование способа, при котором возможно избежать сна на спине, можно считать оправданным в комплексной терапии дыхательных расстройств во время сна.

Воздержание от алкоголя в течение 2–3 часов до сна. Алкоголь является депрессантом центральной нервной системы и изменяет двигательную активность мышц, которые контролируют нормальное дыхание. Эти изменения неблагоприятно влияют на верхние дыхательные пути, вызывая коллапс.

Воздержание от определенных фармакологических средств. Пациентам СОАГС необходимо воздерживаться от употребления седативных, гипнотиков, опиатов, о которых известно, что все они могут вызвать обструкцию дыхательных путей. Например, флюразепам усиливает тяжесть течения СОАГС до крайней степени тяжести и даже может вызывать расстройства дыхания у тех, у кого ранее таких проблем не было.

Прекращение табакокурения. Табакокурение нарушает процессы инициации и поддержания сна, вызывает частые пробуждения и, как правило, способствует повышению дневной сонливости и усталости. В случае пациентов СОАГС табакокурение усиливает клинические проявления апноэ сна. Немаловажным является то, что «злостные курильщики» с продолжительным стажем табакокурения (ИКЧ>200) наиболее часто приобретают не только дисфункцию воздухоносных путей и повышенное сопротивление дыхательных путей ко вдоху, но и различной степени дыхательные расстройства во время сна.