были такие люди советские

Новое в блогах

Великий и наивный советский человек.

Советское время выработало особый тип мышления и мировоззрения советского человека. Сплочённость народа в войне и послевоенном восстановлении страны окончательно сформировали и укрепили этот тип мировоззрения, привив его подавляющему большинству граждан СССР. В чём же особенности советского человека, какова система ценностей, какие преимущества и недостатки этого взгляда на мир?

Советский человек, в большинстве случаев считая себя атеистом, тем не менее старался жить по самым что ни на есть христианским заповедям. Советскому человеку было свойственно уважение к любому труду и презрение к нечестной наживе. Поэтому дворника в СССР уважали больше, чем западного толстозадого миллионера, понимая, что честным трудом такие капиталы не заработаешь. При этом признавали право великих учёных, знаменитых деятелей искусства, полководцев и героев страны типа Гагарина на материальные блага. Ни у кого не вызывало вопросов, что народный любимец Высоцкий ездит на чуть ли не единственном в СССР мерседесе. Но теневой делец, незаконно купивший хотя бы «Запорожец», вызывал презрение.

Поэтому преступность в СССР и была такой низкой. Никакая милиция или КГБ не смогли бы добиться такого, что под каждым третьим ковриком можно было найти ключ от квартиры — и никаких квартирных краж! Это могло обеспечить только советское мышление. А воры, если и обворовывали квартиры, то преимущественно подпольных цеховиков, спекулянтов и других представителей торговой мафии, которые были ещё большими ворами. И не только потому, что там было чем поживиться — лезть в обычную квартиру, которую и без ключа можно было открыть скрепкой за минуту, считалось среди воров «неспортивным». Всё равно что мастеру спорта побеждать новичка.

Советский человек был очень отзывчивым. Сейчас, когда к прохожему обращаешься на улице с вопросом — чаще всего смотрят настороженно. В СССР люди охотно подсказывали, как пройти куда-то, давали технический совет по сломавшемуся автомобилю, помогали донести сумки и вообще вызывались помочь, не дожидаясь просьбы. Дети, играющие на улице, могли позвонить в первую попавшуюся квартиру и попросить попить — никто не отказывал. Объяснялась такая отзывчивость в частности тем, что до Хрущёва подавляющее большинство людей жило в деревнях, в города уже потом начали массово перебираться. А в деревне отношения всегда были доверительней. К тому же в советское время вся деревня ещё и работала в одной и той же организации под названием «колхоз», и все соседи были ещё и коллегами по работе.

Для советского человека имели ценность различные достижения, полученные собственным трудом. Будь то высокая квалификация на работе, научная степень, спортивный разряд, различные полезные навыки. Вызывали уважение люди, применяющие эти навыки по делу. То есть спортсмен, оставив карьеру, по мнению советского человека, должен был идти в тренеры, окончивший институт с красным дипломом — в аспирантуру, а отслуживший в ВДВ обладатель специфических военных навыков — в милицию или КГБ. Те же, кто зарывал свои таланты в землю, вызывали сожаление и попытки наставить на правильный путь. В точности как в христианской притче о талантах.

Советский человек не боялся трудностей и приучал к этому своих детей начиная с пионерии. Жаловаться и хныкать было стыдно. Это — отголосок войны, когда вся страна прошла через нечеловеческие трудности и лишения. «Наши отцы такое пережили, а нам должно быть просто стыдно жаловаться на что-то». Поэтому, например, откос от армии вызывал всеобщее презрение. В деревне откосивший от армии парень вообще имел серьёзные шансы никогда не жениться — ни одна уважающая себя девушка за такого не пойдёт.

Приветствовалась скромность, хвастаться чем-либо было стыдно. Этого момента в воспитании очень не хватает сегодняшнему поколению. В советское время детей приучали с детского сада, что хвастаться нехорошо.

«Кому больше дано — с того больше спрашивается». Высокопоставленные лица, генералы, учёные, директора предприятий требовали от своих детей быть лучше других. Отчасти, правда, это объяснялось контролем за моральным обликом всей семьи высокопоставленного человека. «Ты не должен гулять допоздна». «Но Вася гуляет сколько хочет, почему мне нельзя?» «Потому что у Васи родители работают на заводе, ему можно больше, а ты должен помнить, чей ты сын». Современная «золотая молодёжь» и представить не может такого подхода.

Уважение к старшим — этому учили с детства. Причём уважать учили не только древних стариков, но просто тех, кто значительно старше тебя. Грубость 30-летнего в отношении 50-летнего, мягко говоря, не приветствовалась в советском обществе.

Но советское воспитание имело и свои недостатки, которые проявились с крушением этой системы. Оказалось, что советские люди безоговорочно доверяют государству и неспособны уловить момент, когда государство их предало. Так миллионы русских, никуда не уезжая из своего дома, ВНЕЗАПНО и оказались в 1991 году в других государствах. Причём в некоторых из которых поклоняться Гитлеру не считалось чем-то плохим. Именно благодаря этому недостатку русских и вырезали в южных республиках — люди оказались неспособны самоорганизовываться, когда исчезли партия и правительство. Потом-то научились, но было уже поздно.

Из этого доверия к государству вылез и другой недостаток, активно эксплуатирующийся ельциноидами в первые годы после разрушения СССР — доверие к СМИ. Советский человек по инерции воспринимал кривляющегося на экране жулика как представителя государства, поэтому и несли люди деньги во всякие МММ.

В целом же советское воспитание — очень даже неплохой вариант, и когда встречается человек, сохранивший тот образ мышления, при этом не живущий иллюзиями и не впавший в маразм — общаться с таким человеком очень приятно. Он открытый, честный, ничем не понтуется, не пытается ставить себя выше других, не несёт ненужного негатива, всегда готов придти на помощь. К сожалению, таких людей в наше время осталось мало, девяностые прошлись по сознанию людей как танком.

Злобный взгляд на советский менталитет

Какой он советский человек? Всегда ли смотрел исподлобья? Всегда ли он хамил и находился в тоне подозрительности? Возможно ли определить, почему советского человека всегда видно было в зарубежных поездках? Почему советские люди всегда невыгодно выделялись на фоне западных людей? Что же такого было в этих советских людях, что многие в мире от них шарахались?

Рассмотрим знакомые ситуации из жизни в СССР. Например, в магазине: женщина-продавщица с неприветливым видом, всегда оценивающе, посмотрит на тебя, как на врага и спросит, женщина (или мужчина), вам чего? После такого вопроса злобной, раздражённой продавщицы вам уже ничего не хотелось. А если перед ней стоял ребёнок, то она либо его просто игнорировала, либо шла болтать к своей подруге в другой отдел. И такое поведение было нормой для работников всех сфер обслуживания в СССР. В гостиницах, при поселении, на вопрос: есть ли места, вам что всегда говорили, при этом хмуря брови? Мест – нет. Знакомая ситуация? А эти славные обращения «женщина», «мужчина». Других обращений не было, хотя нет, ещё было популярное обращение – «товарищ».

Поведение советского человека на курорте тоже всегда вызывало живой интерес, с точки зрения психологии. Эта страсть везде мусорить, неизвестно откуда взявшаяся, возможно что-то осталось со времён татаро-монгольских нашествий, ведь все эти дикие племена так или иначе генетически проросли в русском человеке, иначе откуда же такая дикость и нелюбовь к своей же собственной земле?! А эта дикая привычка, дошедшая до наших дней — плевать на землю. Каждое лето начиналось одинаково – с поиска нужного человека, который бы достал билеты на поезд в Крым. Приходишь в советскую кассу за 2 месяца, за месяц – билетов никогда не было. Поезда были, ходили по своим маршрутам, кто-то в них ездил, но билетов никогда не было в кассах. Всегда надо было иметь персональную кассиршу. Внутри самого поезда советский человек порой вёл себя неадекватно – он всегда возил с собой чесночную колбасу, либо чесночные котлеты и конечно же сразу начинал пить водку, мусор многие любили выбрасывать из окна. Оригинальным было и решение советского человека с местами – вечная проблема верхней и нижней полки. Люди, заранее купившие себе хорошие места и выстоявшие очередь, либо купившие билеты по блату, почему-то должны были уступить это место семье с маленьким ребёнком, при этом их собственный ребёнок в счёт не входил, даже если он и был немного старше по возрасту. Они очень злились, если вы на это не соглашались. Ну позвольте, говорили вы, почему же вы сами заранее о себе не побеспокоились и не взяли своему ребёнку нижнюю полку? С какой радости наш ребёнок должен уступать нижнюю полку вашему? Советский человек не любил сам о себе заботится, он хотел всегда навязывать вам свои принципы и хитрости и почему-то считал, что именно вы ему что-то должны. И откуда эта манера запрыгнуть сверху и кататься на ближнем? Видимо тоже от татаро – монгол. Конечно, это не по-немецки, скажете вы и даже не по-американски, и уж совсем не по-английски.

Теперь поговорим про улыбки. Почему-то среди советских людей не принято было улыбаться, если на улице вы встречали человека, который просто приветливо на вас посмотрел, то это было просто аморально и сразу считалось, что с этим человеком что-то не так, иначе чего это он приветливый такой, почему улыбается? Советский человек никогда не улыбался! Ему было запрещено!

Знаменитые и всеми очень любимые работники ЖЭКов – это вообще отдельная история. За слесарем надо было охотиться, но ему-то было всё равно, т.к советский слесарь всегда был пьян. Если вы и заставали его трезвым и давали ему на бутылку, то он снова исчезал надолго. Тоже самое было и с электриком, а паспортистка была фурия, сам же председатель ЖЭКа активно воровал всё, что можно было украсть, в основном стройматериалы с капитального ремонта дома. Я вообще удивляюсь, как наши дома не развалились в те годы, при таких работниках.

Оригинальной была ситуация с деньгами. Мало того, что самой популярной на всё советское пространство зарплатой, была зарплата именно в 120 рублей, так ещё и запрещено было заниматься совместительством. То есть, советский человек имел право работать только на одном месте и получать свои 120 рублей, подрабатывать сразу на нескольких работах было строго запрещено. Конечно, были люди, которые умудрялись как-то это делать, но не все так могли. Были конечно и другие зарплаты, но это была среднестатистическая по стране. Конечно, при тех ценах в СССР на 120 р. можно было прожить, но этого не хватало, скажем на отдых на море всей семьёй, различные поездки по дружественным республикам СССР, покупку телевизора и т.д.

Многие из тех, кто работал на фабриках и заводах в те годы и перевыполняли план – получали, нет не деньги, как вы подумали, а грамоты с благодарностью. А деньги получало их вышестоящее начальство. Грамоты в те годы были очень популярны, их вручали всем и везде, и какой хитрец их придумал? Это ли не унизительно, когда было такое отношение, а тем, кто был не согласен, сразу почему-то вспоминали про комсомольский или партийный билет.

В те годы были популярны так называемые общественные, публичные наказания. Эти знаменитые доски позора, такого конечно в мире не было нигде и нет. До такого могли додуматься лишь злобные, угрюмые советские люди. И откуда такая жестокость в стране, победившей фашизм? Эти обличающие доски были повсюду – на остановках, в школах, подъездах. Позор пьянице и дебоширу такому – фото, имя, фамилия. Позор такому-то. А как же помощь, а как же права человека? А как же отзывчивость, сострадание, доброта? Советским людям была чужда отзывчивость. Все были сильно углублены в себя и свои проблемы, не откликался никто. И такая жестокость в обществе всеми силами поощрялась, травить и бить ногами, по сути очень больных людей. В СССР над алкоголиками, наркоманами попросту смеялись. Смеялись всей страной над больными людьми. Их принято было высмеивать в газетах, в кинофильмах, в рубриках карикатуры, а также в главном юмористического издании Советского Союза «Крокодил». Казусным был и тот факт, что если человек, не страдающий алкоголизмом, был случайно замечен работниками милиции в нетрезвом состоянии в общественном месте, его тут же задерживали, доставляли в отделение и наутро сообщали на работу. То есть, если человек погулял у друзей на дне рождении, немного расслабился или, быть может, отмечал радостную новость о рождении сына, его тоже автоматически записывали в алкоголики. На Западе таких людей принято было лечить. У нас же такие люди становились изгоями общества. Алкоголизм, наркомания, иные виды зависимостей в цивилизованных странах считались такой же болезнью, как любая другая. На предприятиях, на партийных собраниях, очень любили также обсуждать и вашу личную, семейную жизнь. Почему, например Иванов П изменяет жене или наоборот. Почему такой-то и такой-то пьёт, он позорит честь партии. Интересно только, в каком месте у партии была честь?

И таких примеров советского психологического быта, к сожалению, было немало. Такие дивные, странные, неадекватные истории происходили в нашей стране, на наших глазах и совсем неудивительно, что, живя в такой стране сплошного прессинга и жестокости, советский человек, в массе своей, был хамовит, нелюбезен, недружелюбен, а про улыбку, вежливость и правила хорошего тона попросту не знал. Да, кстати, вот названия стран поменялись, а советский менталитет – нет. Он живёт и по сегодняшний день и цветёт буйным цветом! А куда ж ему деваться, с такими-то глубокими корнями, он навечно пророс в генетическом коде целых поколений, живущих в, теперь уже, бывшем, СССР.

В этой связи вспоминаются слова профессора Преображенского: «разруха не в клозетах, а в головах. А если головы одни и те же…».

Развенчание мифа о «добрых советских людях»

Так, друзья — сегодня будет пост на давно мной задуманную и очень интересную тему — разоблачение мифа о какой-то там «особенной доброте» советских людей. Адепты этого мифа любят рассказывать сказки из серии «раньше и трава была зеленее, и вода мокрее» — якобы в СССР все были очень добрыми и отзывчивыми, хранили ключи исключительно под ковриком, постоянно улыбались а также были готовы всегда помочь друг другу. Мол, раньше были люди как люди, а теперь даже и сигарету стрельнуть не у кого.

Разумеется, всё это не более чем миф, причём миф достаточно опасный — молодое поколение слушает эти россказни и думает, что СССР был страной каких-то добрых и невероятно хороших людей, а сейчас всё сразу стало плохо, и все стали злыми. И уже только поэтому этот миф надо разоблачить — что я сегодня и сделаю.

Итак, в сегодняшнем посте — развенчание мифа об «особой доброте» советского человека. Заходите под кат, там интересно. Ну и в друзья добавляться не забывайте)

Откуда взялся советский человек?

Для того, чтобы понять всю несостоятельность россказней про какую-то там особенную советскую «доброту», давайте сперва ещё раз вспомним, откуда взялся советский человек и какие черты характера стали ему свойственны. После переворота 1917 года к власти пришли большевики, которые вообразили, что они уполномочены творить будущее и то, что социум можно изменить вручную. Это в целом очень опасные идеи — с математической точки зрения в прогнозировании этих процессов учитывается очень мало переменных, и в результате получается всегда не то, что задумывалось — как это произошло и в случае СССР.

Тем не менее, большевики были охвачены этими опасными идеями, и начали перестраивать общество на свой лад. Добрый дедушка Ленин, друг детей прямо заявлял, что все носители старой культуры должны быть уничтожены, для чего большевики в 1920-е годы развернули политику «Большого террора». Великий мелиоратор и языковед продолжил политику доброго вечно живого деда — создав ГУЛАГ, а также завершив формирование системы распределения благ и подачек — отныне хорошо жили только те, кто кормился с руки у советской власти и всячески её обслуживал.

А дальше случилось то, что и должно было случиться — вместо появления «высокоморального советского человека», который воспевался всей советской пропагандой — начал формироваться совсем иной типаж типичного совка. Типичный совок был носителем двойной морали («одни слова для кухонь, другие для улиц»), был приспособленцем, считал себя вправе обманывать других (раз уж его обманывает государство), лебезил перед власть имущими и старался обзавестись хотя бы небольшой властью над кем-то.

Происходило это кстати вовсе не потому, что проживающие на территории СССР народы были какими-то «не такими» — просто люди были вынуждены адаптироваться к выживанию в новой системе, и общество стало сильно меняться. Никакой особой «доброты» в нём не было, о чём мы подробно поговорим в других разделах поста.

Репрессии и доносы.

Начнём, пожалуй, с ранних лет СССР — в 1930-50-е годы в совке вовсю процветало доносительство. Именно сталинские десятилетия воспитали совершенно особенный типаж советского человека-доносчика — он мог мило вам улыбаться, быть тихим и вежливым соседом по коммуналке или незаметным коллегой в конторе — но он очень пристально следил за вашими словами и действиями, и чуть что — старался донести властям.

Откуда брались доносчики? Сам по себе донос был некой мерой вытеснения тотального страха, которым был пропитан сталинский СССР — «если я сегодня донесу, то власть меня примет за своего, и по крайней мере сегодня я останусь жив». Советские доносчики, поражённые Стокгольмским синдромом, даже начинали ощущать какую-то особую важность и нужность своих доносов, как бы начинали играть с властью на одном поле, примазываясь к команде хищников — «смотрите, я такой же как и вы, галантерейщик и кардинал это сила!».

Другой стороной советского доносительства было материальное вознаграждение — одно время доносчики могли претендовать на имущество того, кого увезли по доносу — по крайней мере, могли желать освобождения его комнаты в коммуналке и претендовать на эту жилплощадь. Можно только догадываться, какие страшные и гадкие вещи люди писали друг на друга в те годы, в частично рассекреченных архивах попадаются доносы вроде «Слесарь Николай С. держит в кухне сливочное масло вместо маргарина и явно живёт на нетрудовые доходы», или «Моя соседка Наталья Н. заявила, что мы тут голодаем, а Сталин сейчас наверное белые булочки кушает — чем сыграла на руку капиталистическим разведкам».

В общем, никакой «особой доброты» у советских людей в те годы не наблюдалось. Это было серое и бедное общество, пронизанное доносительством и взаимным недоверием. Да, можно вспоминать какие-то отдельные хорошие истории, но в целом общество было именно таким — выживали те, кто доносил, а не те, на кого доносили. Напоминаю также, что весь персонал ГУЛАГа, все загрядотряды и НКВД тоже не прилетели с Марса, а были набраны из тех самых «добрых советских людей».

Зависть, квартиры и меховые шапки.

Так, теперь давайте посмотрим, что у нас с советской добротой произошло в более поздние времена. Может быть, с кончиной Сталина всё стало резко лучше? Особенной «доброты» тоже как-то не наблюдалось — с ростом благосостояния росла и зависть людей друг к другу. Это кстати ещё один миф, что советские люди якобы никому не завидовали — завидовали, ещё как. У Васи трехкомнатная квартира, а у нас двухкомнатная — зависть. Валера купил пылесос, а я не купил — зависть. Валька «достала» путёвку в Болгарию, откуда привезла красивые сапоги, а я не достала и не привезла — зависть, зависть, зависть.

Для получения тех или иных благ «добрые» советские люди не брезговали идти по головам — да, друг на друга уже не писали доносы в НКВД — были другие времена, но «капнуть» на того или иного человека в какое-нибудь местное партийное отделение считалось вполне нормальным. «Обойти» того или иного человека в гонке за жизненными благами считалось даже чем-то достойным и успешным — мол, я понял, как выживать в системе, а Иванов не понял, не «подсуетился», не «достал» — ну и поделом ему.

Именно зависть была зачастую основным двигателем какого-то внутреннего развития — мол, я тоже хочу жить как Петров, который работает в торговле и ездит на «Волге», я тоже хочу сделать партийную карьеру, как Сидоров, и жить в пятикомнатной квартире в ведомственном доме. При этом каждый думал в основном о себе — сделал карьеру и ладно, «не болтай лишнего, а то посадят». Никакой добротой в этом обществе и не пахло.

Страна запрещённых улыбок. Вместо эпилога.

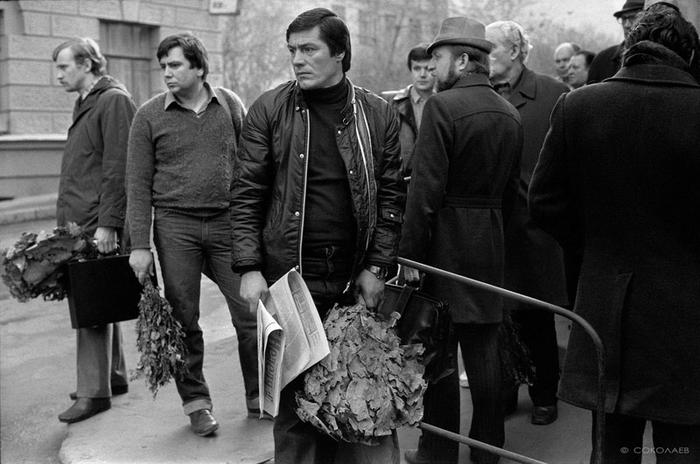

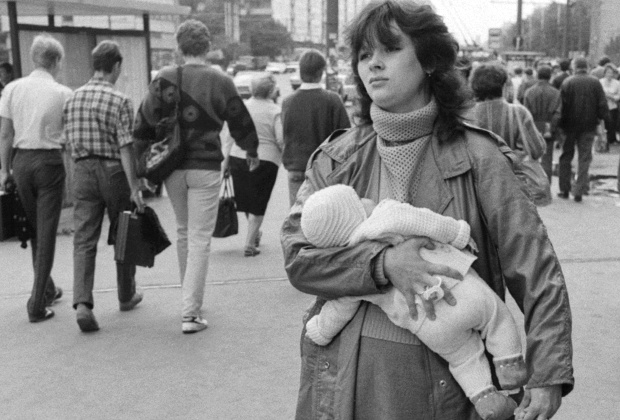

В последнем разделе поста хочется сказать ещё о чисто коммуникационных аспектах советской жизни — из-за тотальной бедности, неустроенности и ограниченности ресурсов большинство советских людей не было не то что добрыми — они часто были попросту озлобленными. Драки и ругань в магазинах, толкотня и хамство в переполненном общественном транспорте, очереди в поликлиниках — всё это никак не способствовало какой-то там «доброте», а способствовало тому, что люди становились озлобленными и агрессивными. Даже на фото советские люди улыбаются крайне редко — обратите в следующий раз на это внимание, когда будете пересматривать подборки советских фото.

В общем, все россказни о какой-то там «особой доброте» советских людей — не более чем миф. По-моему — в наше время люди намного более добрые, отзывчивые и менее агрессивные.

А как считаете вы? Люди были добрее в СССР или добрее сейчас?

«Глубоко травмированные, тревожные люди» Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?

Советское время, перестройка и даже 90-е давно прошли — дети есть уже у тех россиян, которые родились в начале 2000-х. Однако неспокойные времена оставили в жителях страны настолько глубокий след, что психологические проблемы переходят из поколения в поколение — посредством воспитания и даже сами по себе. По мнению профессора психологии Донского государственного технического университета (ДГТУ) Влады Пищик, от матерей к детям переходит тревога, которая превращает их в «махровых индивидуалистов», не способных ни на большие свершения, ни даже на нормальные длительные отношения с друзьями и любимыми. «Лента.ру» узнала, какие комплексы рождает в россиянах прошлое нашей страны.

«Лента.ру»: Почему времена меняются, а люди и национальный менталитет — не то чтобы очень? Говорят, например, что «человек советский» продолжает воспроизводиться.

Пищик: Тут дело не столько в менталитете, сколько в ментальности. Каждое поколение является носителем определенной ее формы.

В биологии доказано, что повторение даже на генном уровне происходит через поколение. То есть, допустим, мои родители относились к советскому поколению, я училась в советской школе. В то время была такая махровая, застойная эпоха социализма, когда родители транслировали мне ценности, связанные с уважением к старшим, любовью к труду не ради индивидуальных, а ради коллективных целей — и так далее. Родители меня учили, что надо стремиться к построению семьи, иметь постоянную хорошую работу, на которой обязательно надо работать всю жизнь и заслужить там уважение. Это были традиционные позиции в советское время.

Но примерно в 12 лет я начала сталкиваться с людьми (определенная доля которых всегда сохраняется в любую эпоху и составляет примерно 25-30 процентов), которые занимали абсолютно маргинальную позицию. Они уже не верили в социализм, говорили, что это утопия, что все эти партийные съезды — бред… И вот тогда, 12-летняя, я начала задумываться: как же так? Родители мне транслируют одну позицию, но есть люди и с другой позицией.

Когда я училась в университете, шла война в Афганистане, которая точно мне показывала, что не все благополучно в стране и не все так, как говорят. Мы не защищаемся от внешнего врага, как в период фашизма, информация скрывается. Это уже был первый, на мой взгляд, перелом у моего поколения, когда люди начали задумываться: что-то здесь не так.

И вот наконец случилась перестройка. Она, с одной стороны, была интересным событием, необычным и, может быть, подтверждающим некоторые диссидентские идеи. Но перестройка привела к ужасу, потому что плановое хозяйство стало рыночным, рынок стал диким, и, естественно, возникли страх и тревога. Люди потеряли чувство защищенности.

Страх и тревога были тогда сильнее всего, потому что я — поколение переходное (о котором мы как раз и будем говорить), и в моем поколении произошел разрыв, потому что родители транслировали те жизненные установки, которые не соответствовали существующим реалиям.

Перестройка тоже породила очень много негативных моментов. Она ставила ужасные цели: либо идти в предпринимательство, которого все боялись, но многие решились, либо оставаться в нищете. Кто-то погиб даже из-за этого, кто-то смог выжить. Кто-то сумел удержаться на прежних местах и остался в государственных структурах.

Дети, которые рождались в эпоху перестройки, — это как раз поколение информационное. Это дети, которые уже не знают социализма, но видят своих дедушек и бабушек, от которых они, по идее, должны перенять традицию, поскольку она передается [согласно биологии] через поколение. И отчасти они перенимают [традицию], но в искаженном виде.

То есть происходит своего рода внутренний конфликт поколений?

Тревога родителей — это очень важный феномен в психологии. Особенно тревожная мать. Та мать, которая, может, даже боится рожать детей, потому что ситуация в стране нестабильная. Из-за этого дети по большей части невротизированы, они ищут способы уйти от той тревоги, которую она им передает. Мать непонятно о каких ценностях говорит, потому что она их не знает, она потеряна между старыми традиционными ценностями и еще не народившимися новыми. Эти дети попадали как бы в вакуум.

Школа, конечно же, тоже сделала свое дело. И вот получается, что единственный способ, единственная ниша, где дети информационного поколения, или поколения Y, могли спрятаться от социальной реальности — это компьютеры, интернет. Именно так и появляются дети, например, с информационной зависимостью. Просто они ищут способ уйти от неприятной реальности, в которой родители ищут, как заработать кусок хлеба.

Получается, что информационное поколение не смогло перенять традицию в чистом виде, поскольку сами родители уже эту традицию отодвигали [на второй план]. Они понимали, что в перестроечное время со старыми традициями не выжить. Они были дезадаптированы, и дети это чувствовали. Они понимали, что ничего постоянного на самом деле нет, все может резко поменяться, надеяться можно только на себя.

Вместе с тем у родителей в такой ситуации оказываются очень сильны воспитательные традиции: в переходное время взаимоотношения между родителем и ребенком строились на том, что детей надо защищать. От чего? Неизвестно. Защищать, может быть, от неизвестной будущности. Этот тревожный тип привязанности очень пагубен для детей.

И как это все сказывается на поколении родившихся после СССР детей?

Делаем вывод: что же вырастет из поколения Y — «информационного»? Это дети, рожденные в начале 90-х. Они вряд ли будут творцами. Они хорошие исполнители, потому что рождены в тревожной среде, но они не могут делать новых открытий (хотя это, конечно, обобщение).

Чуть позже, после информационного поколения, появляется поколение Z — это дети, рожденные в начале нулевых. Они попадают в более благополучную среду, потому что их родители выбрались из этой тревожной обстановки и обрели какую-то стабильность. По крайней мере появился средний класс — это очень важно с точки зрения социологов и экономистов, поскольку поддерживает более стабильную общественную систему. Таким образом, Z — это более благополучные дети, которые, однако, столкнулись с разрухой в стране. Ведь без традиций остались не только люди, но и система образования. Уходят и культурные традиции: книги стали читать меньше, классикой не интересуются, какие-то отдельные вещи утрачиваются, многие дети даже не знают о них.

Сейчас многим из них по 19 лет, и они столкнулись с негативной реальностью, в которой присутствует безработица. Преподаватели в вузах уже не знают, чему учить, а студенты не знают, какие знания им понадобятся, когда они выйдут за пределы учебного заведения. Работать оказывается особо негде, и они соглашаются на менее интеллектуальную работу за более приличные деньги. При этом они очень хорошо ориентируются в информационных технологиях, это естественный инструмент их жизни. Они видят в этом особую сферу. И если раньше люди, например, умели знакомиться на улицах, то сейчас многие знакомятся в интернете. То есть у них появляется новый способ коммуникации, взаимодействия, который уходит от традиции. Традиций уже вообще нигде нет.

И только следующее поколение сможет окончательно отойти от советского прошлого. Это поколение будет поколением большого прорыва. У меня есть предположение, что именно в этом поколении появятся одаренные дети, которые опять приведут нас к традиции. Это только гипотеза, но это похоже на правду, потому что традиция не может надолго теряться — она все равно найдется, потому что в психике человека есть определенные структуры, отвечающие за эти механизмы. Вообще, наша психика старается структурировать окружающий мир. Если это так, то хаос не может долго существовать, и наша психика все равно будет искать возможность завершения гештальта. Это некое повторение. И есть такое предположение, что новое поколение опять будет ценить семью, потому что разрушение семьи — это одно из проявлений новой, инновационной ментальности.

Иными словами, это будет поколение детей, к которому «человек советский» уже не имеет никакого отношения?

Абсолютно. В «переходном» человеке уже произошел разрыв. И из-за этого расщепления, когда официально декларировалось одно, по факту было другое, а в итоге произошло разрушение, они отвернулись от традиций. Это долгий процесс. Говорить, например, что информационное поколение — не очень хорошие предприниматели потому, что им мешает советское, — это неправда. Им мешает не советское, им мешает тревожное настроение их матерей.

Какими еще могут быть последствия?

Например, наркомания и алкоголизм. Алкоголизм порождает традиция советской эпохи, потому что в подростковом возрасте детей дрессировали, а наркоманию порождает феномен тревожной матери.

То есть получается, что эти люди будут маргиналами. В силу своей травмы они будут просто выброшены из общества.

Или, например, агрессия. Это тоже своего рода форма защиты, которой их научили родители в тревожное время. Агрессия — это проявление внутренней незащищенности, потому что всякая незащищенность проявляется в агрессии. Сюда можно отнести отсутствие у людей эмпатии и страх сближаться с кем-то. Я у знакомой спросила: «Сколько твоя дочка уже встречается со своим молодым человеком?» Она говорит: «Ой, да сейчас больше недели никто не встречается». Прослеживается такая неадаптивная связь, когда человеку кажется, что опасно долго с кем-то быть, потому что можно обжечься. По статистике, очень снижен уровень социального доверия среди молодежи. Это опасное социальное явление — когда нельзя долго дружить и долго с кем-то встречаться. На одной работе работать тоже теперь долго нельзя. Сейчас рекомендуется менять работу раз в пять лет. По мнению американских ученых, это якобы помогает избежать эмоционального выгорания.

Множество мужчин имеют тяжелую физическую работу и трудятся в тех сферах, где накал тревоги может зашкаливать, — это все стрессогенные профессии, такие как пожарные, полицейские. Очень велика вероятность, что эти мужчины сбрасывают агрессию дома. Это такой тип человека. Они и профессию агрессивную выбирают, и в семье выбирают агрессивное поведение. Этот тип был всегда. Просто различные социальные неустройства провоцируют таких людей. Их психика так реагирует на стресс.

Почему информационное поколение не читает, если поколение, которое его воспитало, было читающим?

Хороший вопрос. Я до сих пор помню уроки литературы своей учительницы Ларисы Павловны — как она рассказывала про Лермонтова, Тургенева… В психологии есть несколько способов передать определенные ценности. Один из них заключается в эффекте заражения. Учителя советской эпохи умели внушать и заражать. После того как мне в школе рассказывали про Лермонтова, мне хотелось все про Лермонтова знать.

Многие мои знакомые жалуются на своих детей, которые не хотят читать. Но многие читают фантастику с телефона или планшета.

Связано ли стремление или нежелание читать с отсутствием эмпатии? Хотя мы выяснили, что эмпатии не было и у советских людей.

Есть версия, что, притом что культура русских будто бы духовна, чувственная сфера у них блокирована и плохо развита. Многим психологам приходится матерей учить выражению эмпатии. Но связывают это с разными вещами и трудными эпохами, когда лучше было не чувствовать, чем чувствовать, потому что чувствовать было больнее. Блокируешь чувства — и живешь спокойно. То есть получается, что матери не отдают эти эмоции детям, хотя они им нужны, и дети вырастают с различными комплексами. Но это привязывают и к тому, что это культурный феномен, особенность россиян. Якобы в других культурах этого нет.

Кроме того, тревожные матери транслируют непостоянство своим детям и в отношениях. У ребенка [в отношениях] возникает ожидание неприятного. А раз есть это ожидание, то когда заканчивается конфетно-букетный период и начинают проявляться недостатки партнера, люди уже не хотят продолжать отношения, потому что боятся узнавать друг друга дальше. Мы не можем принять эти недостатки и принимаем решение расстаться. Раньше же матери учили детей терпеть.

А как же с традицией сочувствия униженным и оскорбленным, которая прослеживается в классике? Можно ли это назвать комплексом жертвы? Это передается?

Это глубинные архетипические составляющие, а мы говорим о социально-психологическом уровне. Это гипотетический уровень. Эмпирически доказать тенденцию к комплексу жертвы у россиян чрезвычайно сложно.

Хорошо, вернемся немного назад. Мужчины, значит, страдали на работе и от работы. А женщины? Как женщины уродовали свои семьи, бросали детей, уходили на производства, стараясь как лучше.

Люди советской эпохи пережили многое: война, блокада, ГУЛАГ. Но если мать уходила работать на военный завод, то дети понимали, зачем это нужно. Они понимали, что речь идет о спасении страны. Советская классика — это когда мать и отец труженики. Только раньше, когда дети были лишены внимания родителей, воспитательную функцию брала на себя школа, детский сад. Получается, советские дети не были брошены на самом деле. Было много институтов, которые помогали их формированию, везде было единое начало, везде была идеология. Все были повязаны одной идеей, что структурировало очень хорошо психику, из-за чего она и была сохранна.

А когда мы говорим о женщине эпохи перестройки, которая вынуждена зарабатывать, речь идет уже не о спасении страны, а о спасении семьи. Нужда — это худший вариант. Потому что одни жировали, а другие надрывались. У народа много негатива с этим связано. И дети не понимали, почему мать так долго на работе, и в школе с ними не занимались нормально. Вот и получилось, что воспитательная функция утрачена. Потому что учительница в школе делала то же самое, что и мать: работала ради денег и из-за нужды.

Почему мы говорим о тревожных матерях, но не говорим о тревожных отцах?

По всем законам психологии даже символически существующий отец очень важен для ребенка. Грубо говоря, если его нет, но на стене висит его портрет, где он изображен как герой, то этого достаточно для воспитания ребенка. Конечно, идеальный вариант — когда мужчина участвует в воспитании, но первым делом — самолеты. Главная цель в жизни мужчины — достижения. Воспитание детей всегда остается на женщине. Для семьи важен отец с достижениями, а мать отвечает за все остальное. Если отец наркоман, алкоголик или просто неудачник, он считается кризисным, а не просто тревожным.

Но ведь современная женщина не должна быть домохозяйкой и заниматься исключительно воспитанием детей?

Говорят, что дети Маргарет Тэтчер росли «в месте, лишенном любви». Так написала ее дочь. Вот вам пример ориентированной на карьеру матери. Это как бы неплохо само по себе, но плохо для детей. Мать должна быть матерью. И не с точки зрения советских установок, но для нее на первом месте должны быть семья и дети, а потом уже карьера и все остальное. Женщина, которая уходит в карьеру и не хочет рожать детей, на самом деле просто боится. Скорее всего, у нее есть психологические проблемы принятия материнства. Это еще одно тревожное последствие — она боится привязываться.

Материалы по теме

«В дочки-матери я наигралась по самые гланды»

Некоторых мужчин матери переходной эпохи перелюбили, и они выросли эгоистами. Разве же это не нормально — не хотеть привязываться к таким мужчинам и идти делать карьеру?

Да, именно такие мужчины вырастают у родителей переходного периода постсоветской эпохи. Они эгоистичны и зациклены на себе, потому что матери сделали их смыслом своей жизни в то время, когда было сложно. Для женщины, для ее психологической целостности, для сохранности психики функция рождения детей очень важна, и она будет все делать, чтобы искать нормального партнера.

Ну, а в целом каковы дети тревожных матерей и гипотетических отцов? Что происходит с ребенком, каким он вырастает, если в детстве он был лишен нормального общения с вечно загруженными родителями?

Я думаю, эти дети не имеют цели и не имеют надежд. У них проблемы с целеполаганием. Причина — воспитание родителями из «переходного» поколения.

Дело в том, что представители этого «переходного» поколения — глубоко травмированные, тревожные, обеспокоенные люди. Этим объясняются и их переживания, например, в связи с пенсионной реформой. Они боятся. Они уже пережили один ужас. Они не хотят переживать других ужасов. Они боятся, что их уволят.

Какие комплексы развились у россиян на этой почве?

Эта ситуация привела к так называемому махровому индивидуализму. Ментальность современного молодого человека, как мы уже сказали, инновационная. В ней есть ценностный тренд, связанный с индивидуализмом. От советского коллективизма он отличается тем, что человек ставит цели и задачи, которые направлены на себя. Как и те матери, которые их воспитали, которые спасали прежде всего себя и свою семью, они впитали именно эту установку: спасай прежде всего себя, а не страну и всех остальных.

Вы можете стать, например, малым предпринимателем, одиночка может построить такой бизнес. Но серьезный бизнес должна строить группа серьезных людей. Однако она не может состоять из индивидуалистов. Все остальное выше среднего и малого бизнеса не продвинется никогда. И именно это является основным останавливающим моментом.

То есть, пытаясь отойти от тотального коллективизма, россияне резко уходят в тотальный индивидуализм, бросаясь из крайности в крайность, и ничего хорошего из этого не выходит?

Да, нужна середина. Она если и не про большие коллективы, то про умение работать в коллективе вообще.

А почему нет середины?

Хороший вопрос. Наверное, есть какой-то процент людей, которые уже поняли это и даже реализуют. Просто такие люди пока в меньшинстве. Много страхов было связано с тем, что капитализм — это очень плохо. Вот и результат. Ответная реакция.

Как еще сказываются эти страхи на нас — в быту, например?

Быт сейчас основывается на том, что нет ничего постоянного. А если и есть что-то постоянное, то только для себя любимого. В современных отношениях нет партнерства, каждый замыкается в своем вакууме и хочет как лучше для себя.

Это же и есть индивидуализм, когда все для себя: построй дом, заработай. И он идет из переходной эпохи. «Информационные» дети рождены «переходными» родителями.

Материалы по теме

«Папа моет пол — это нормально»

Как вообще получается, что информационное поколение, которое появилось уже не при СССР, все равно сохраняет в себе эти пережитки прошлого?

Я не согласна с тем, что какие-то пережитки сохранились. Мои студенты в вузе, например, уже абсолютно другие. Советское есть в нашем окружении: где-то нет туалетной бумаги, где-то не знают о раздельном сборе мусора, где-то довоенные станки делают новые вагоны. В современной молодежи уже нет ничего советского, но вокруг нее много технологических процессов того времени.

Последний опрос ФОМ о счастье показал, что счастье для большинства россиян — это прежде всего здоровье близких, материальный достаток и благополучие в семье. Самореализация и хорошее настроение занимают последние места в рейтинге того, что ассоциируется у россиян со счастьем. Почему так?

Только тревожные люди могут ставить здоровье на первое место. Они этот драйвер от своих родителей получили — и вот результат. Вместо того чтобы достижения поставить, они ставят здоровье. В жизнь для себя они не верят, потому что у них нет надежды. Их так не научили родители.

Конечно, многие утверждения, мною заявленные, спорны. Но что-то в этом есть?