Бета волны для сна

Нормы показателей ритмов на ЭЭГ

По результатам ЭЭГ врач делает заключение, исходя из которого, больному будет поставлен диагноз и определена стратегия лечения. При этом принимаются во внимание индивидуальные особенности организма – возраст, наличие хронических заболеваний и т.д. Отклонения показателей мозговой деятельности могут свидетельствовать о заболевании.

Нормы и нарушения альфа-ритма

Это колебания, частота которых в норме варьирует в пределах от 8 Гц до14 Гц, а максимум амплитуды ограничивается 100 мкВ. К признакам патологических изменений альфа-ритма относят:

Перечисленные нарушения свидетельствуют об асимметрии полушарий, которая может оказаться симптомом наличия опухоли, кровоизлияния, инсульта или другой патологии мозга, локализованной в одном полушарии. Превышение частотной нормы – признак травмы черепа или мозговой ткани.

Нормы и нарушения бета-ритма

На сегодняшний день нормальными показателями принято считать колебания от 3 мкВ до 5 мкВ, которая фиксируется в обоих полушариях мозга. Чересчур высокая амплитуда бета-ритмов может говорить о сотрясении мозга. Так называемые короткие веретена на ЭЭГ – признак заболевания энцефалитом. Если длительность и частота веретен возрастают, это является признаком воспаления тканей мозга.

Для детского возраста бета-ритмы, частота которых стабилизирована в пределах 15-16 Гц, а амплитуда лежит между 40 мкВ и 50 мкВ, считаются признаком патологии. Особенно настораживает врача локализация колебаний в передней либо центральной зоне мозга. В этом случае можно говорить о возможности задержек в умственном развитии младенца.

Нормы и нарушения дельта- и тэта-ритмов

Врачи могут заподозрить функциональное расстройство мозга, если амплитуда дельта и тэта-ритмов увеличена более чем до 45 мкВ, и это увеличение носит постоянный характер. Если такая картина наблюдается для всех долей мозга, с большой долей вероятности, можно говорить о тяжёлом поражении нервной системы.

Чрезмерно высокая амплитуда дельта-колебаний нередко служит симптомом развития опухоли. Рост показателей тэта и дельта, локализованный для затылочной части мозга, являются тревожным признаком, когда фиксируются у ребёнка: это может говорить о задержке его развития, заторможенной психике и даже о нарушениях кровообращения мозга.

Бета волны для сна

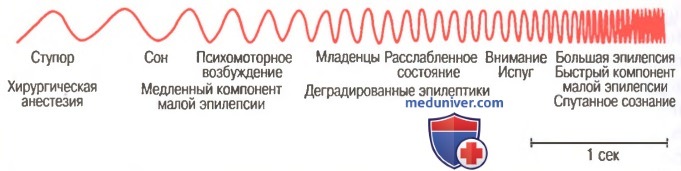

а) Влияние разных уровней активности мозга на частоту волн ЭЭГ. Существует общая корреляция между уровнем активности мозга и средней частотой ритма ЭЭГ, а именно: средняя частота постепенно взрастает по мере повышения степени активности. Это демонстрируется на рисунке ниже, из которого ясно, что существование дельта-волн характерно для ступора, хирургической анестезии и глубокого сна; тета-волны типичны для психомоторного статуса и младенцев; альфа-волны регистрируют во время состояния расслабления, а бета-волны — во время периодов интенсивной мозговой деятельности.

В периоды умственной активности волны обычно теряют синхронность, становясь асинхронными, в связи с чем вольтаж значительно падает, несмотря на выраженное увеличение корковой активности.

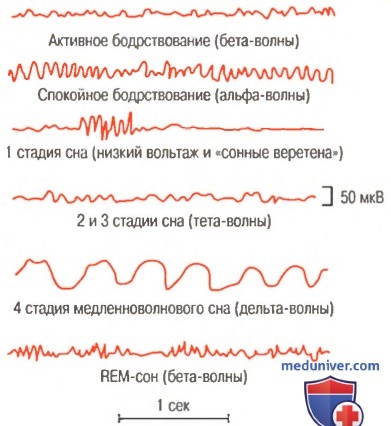

б) Изменения в ЭЭГ на разных стадиях бодрствования и сна. На рисунке ниже показаны типичные образцы ЭЭГ человека на разных стадиях бодрствования и сна.

Настороженное бодрствование характеризуется высокочастотными бета-волнами, а спокойное бодрствование обычно сопровождается альфа-волнами, как видно на первых двух ЭЭГ.

Медленноволновой сон делится на 4 стадии. В стадии 1 (стадии очень легкого сна) вольтаж волн ЭЭГ становится очень низким. Это прерывается «сонными веретенами», т.е. периодически возникающими короткими, веретенообразными вспышками альфа-волн. Во 2, 3 и 4 стадиях медленноволнового сна частота волн ЭЭГ постепенно уменьшается до тех пор, пока не достигает лишь 1-3 волны в секунду в стадии 4, для которой характерны дельта-волны.

Наконец, нижняя запись на рисунке выше демонстрирует ЭЭГ во время REM-сна. Часто трудно передать словами разницу между мозговыми волнами этого типа и теми, которые регистрируют у человека в состоянии активного бодрствования. Волны нерегулярные и высокочастотные, что обычно предполагает десинхронизированную нервную активность, характерную для бодрствующего состояния. В связи с этим REM-сон часто называют десинхронизированным сном, поскольку исчезает синхронность в возбуждении нейронов, несмотря на выраженную мозговую активность.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Наука і клінічна практика

Мы часто сравниваем человеческий мозг со сложным компьютером. Эта аналогия не слишком удачна, но если рассуждать о реальных возможностях и функциях мозга, то количество логических процессов, которые в нем происходят, поразительно велико.

Человеческий мозг состоит из трех основных элементов:

1) Глиальные клетки

Название «глиальный» происходит от греческого слова «glia», означающего «клеить». Хотя эти клетки обладают мембранным потенциалом, глиальные клетки по большей части не имеют нервных окончаний и выполняют поддерживающую роль для головного и спинного мозга.

Нейроны – нервные клетки мозга. Они образуют серое вещество, представляющее собой самый внешний 2-х миллиметровый слой мозга. Нейроны состоят из тела клетки, аксона и одного или более дендритов.

Функция нейронов – создавать и проводить нервные импульсы.

Ко второму триместру беременности развивающийся мозг уже способен вырабатывать примерно сотню нейронов в минуту. К двухлетнему возрасту ребенок может иметь уже сотню миллионов нейронов в мозге.

Люди со временем могут терять нейроны, особенно в той части мозга, которая менее всего задействована, но потеря нейронов с лихвой компенсируется увеличением количества дендритов.

.

Внешняя поверхность мозга, на которой располагаюся нейроны, состоит из извилин и борозд (складки и извилины мозга). Эта извилины и борозды увеличивают площадь поверхности расположения нейронов.

Если распрямить борозды и извилины мозга, мы получим поверхность, площадью примерно полтора квадратных фута.

Это слово происходит от греческого дерево. Аксоны и дендриты служат для связи различных нейронов. Дендриты образованы благодаря процессам в протоплазме нейронов, и передают импульсы к телу клетки нейрона. Обычно задействованы несколько сотен дендритов.

Они формируют связи, которые называются «синапсы», с другими нейронами. В результате, дендриты представляют собой систему «проводов» мозга. Они формируются мыслительными процессами, воздействием окружающей среды, обучением и жизненным опытом.

Установлено, что у образованного взрослого человека развивается примерно 1 триллион дендритов в мозге, что при физическом измерении составило бы примерно 100 000 миль (160 934,4 км.). На рисунке 1 показан нейрон и его дендриты.

ВОЛНОВАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА

Типичному нейрону нужна 1 микросекунда, чтобы ответить на стимул, но когда миллионы нейронов реагируют в унисон, они производят «качающиеся» электрические разряды. Эти разряды создают ритм который получил название «мозговая волна».

Эти ритмы поддаются наблюдению посредством ЭЭГ. ЭЭГ записывает и измеряет огромное количество нейронов, реагирующих одновременно.

Эти ритмы волн мозговой активности формируются в несколько групп, в зависимости от их частот:

Бета, Альфа, Тета и Дельта (Beta, Alpha, Theta и Delta.

Электрическая активность мозга, может быть определена посредством ЭЭГ (электроэнцефалограммы), которая измеряет частоту электрического потенциала. Эта частота измеряется в циклах в секунду или Гц (Герц).

В любое определенное время эти частоты определяют Ваше настроение. Скорость частоты позволяет нам группировать наши мозговые волны в четыре категории.

Если закрыть глаза, расслабиться, станать пассивным и рассредоточенным активность мозговых волн замедлится, и появятся альфа-волны. Они располагаются в частоте от 8 до 12.9 Гц. Мы вступаем в состояние“сверхобучения” находящееся в пределах более высокого конца Альфа волн, и мы начинаем производить успокаивание нейрохимические вещества. Более глубокие структуры Альфа-ритма характерны для традиционной медитации.

Поскольку спокойствие и расслабление углубляются в сонливость, мозговые сдвигаются в сторону более медленных тета-волны. Диапазон частот тета-волн от4 до 7.9 Гц. Тета-волны часто сопровождются неожиданными, сказочными умственными изображениями. Весьма часто эти изображения могут сопровождаться яркими воспоминаниями, преобладают, как правило, воспоминания детства. Тета активность мозговых волн связана с заживлением, увеличенным творческого потенциала, внезапной способностью проникновения в суть (эврика), когда все внезапно становится ясным.

Даже очень продвинутые медитаторы могут достигать тета-состояния в течение короткого периода времени.

Каждая из этих групп представляет собой особый тип корковой активности и соотносится с такими состояниями сознания, как тревога, спокойствие, сновидение или состояние сна.

Мы постоянно производим некоторое количество одновременно всех этих частот. Поэтому состояние нашего сознания отражает смешанную активность ритмов разных волн мозговой активности и их локализацию.

Ритм волн мозговой активности характеризуется самой большой мощностью волновой активности определенной категории. Например, человек с закрытыми глазами производит большое количество альфа и малое количество бета волн в визуальной части коры, т.к. он не обрабатывает визуальную информацию.

Когда глаза открыты, производство альфа – волн резко сокращается, а мощность бета–волн возрастет в результате обработки в визуальной части коры поступаюшей визуальной информации.

Каждый из ритмов волн мозговой активности и разные состояния сознания, соответствующие каждому типу волн. Классификация ритмов волн мозговой активности изменяется в процессе того, как ученые получают новые сведения о мозге и состояниях сознания. Например, многие из этих категорий теперь имеют различные подгруппы.

Бета-волны – это быстрые волны, низкой амплитудой, приблизительно от 14 до 40 циклов в секунду (Hz).

Бета-волны генерируются естественным путем, когда мы находимся в состоянии бодрствования, тревожном состоянии сознания.

Изначально бета-волны представляют собой процесс обработки данных, включающий сотни мелких вычислений между двумя ближайшими областями коры, которые работают вместе для достижения результата («Что это был за звук или образ?», «Сколько будет 2 + 3?», «Это опасно?», «Я боюсь», «Что мне делать?»).

Существуют 3 основные подгруппы бета-волн: Гамма (от 35 до 40 Hz), Бета 2 (от 24 до 34 Hz) и Бета 1 (от 14 до 23).

Гамма волны, самые быстрые, отражают пиковую деятельность сознания. Чрезмерная активность бета 2 связана с повышенными эмоциональными состояниями, такими как волнение и страх. Частоты бета 1 связаны с познавательными процессами, такими как решение проблем и мышление.

АЛЬФА ВОЛНЫ

Альфа волны вибрируют в диапазоне примерно от 8 до 13 Hz. Альфа активность представляет собой вибрации между фрагментами коры и зрительным бугром, известным как корково-таламическая петля.

Альфа волны проявляются в период сенсорного покоя (например, в тихой комнате с закрытыми глазами), умственной релаксации, глубокой релаксации, медитации или умиротворенного сознания (диссоциации).

Альфа волны – вожделенный результат медитирующих.

Традиционные методы медитации требуют 10 лет практики, чтобы достичь производства идеальных альфа волн. Производство альфа волн сокращается в момент обработки данной частью мозга сенсорной информации, а также в процессе решения проблем и познавательной активности.

Увеличение количества альфа волн дает:

ДЕЛЬТА ВОЛНЫ

Дельта волны – самые медленные волны мозговой активности с частотой, колеблющейся от 1 до 4 Hz. Дельта волны доминируют, когда мы засыпаем и продолжают преобладать в состоянии глубокого сна.

Некоторые исследователи уверены, что дельта-волны присутствуют у целителей в состоянии «целительства» и у экстрасенсов во время получения информации.

Следующая таблица представляет свод позитивных, ассоциируемых с активностью разных групп волн мозговой активности.

Позитивные факторы Категории волн мозговой активности

В течение нескольких минут мозг обычно производит некоторое количество всех видов волн. Однако, для специфического вида активности или поведения мозг способен производить изначально волны одной группы.

По сути, волны мозговой активности подобны волнам озера. Когда дует сильный ветер, большие волны появляются далеко в озере (большая амплитуда, низкая частота). А когда мы бросаем в озеро камешек, появляются небольшие волны очень близко к месту волнения (низкая амплитуда, высокая часота).

Интересная зависимость в том, что когда частота увеличивается, амплитуда уменьшается. Рисунок 3 показывает взаимосвязь типов поведения, ассоциируемых с преобладанием какой-то одной группы частот.

ВОЛНЫ МОЗГОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Здоровый мозг выполняет много важных ментальных функций одновременно, производя большое количество волн мозговой активности разных частот, отражающих эти функции.

При сегодняшнем стрессовом образе жизни мы часто демонстрируем повышенную бета активность. Чтобы преодолеть этот негатив, многие ищут способы производства альфа волн – умиротворенного существования, релаксации.

Когда мы повышаем нашу альфа и тета (включая мю) активность посредством конструктивных процессов – медитаций, упражнений, средствами аудио визуальной стимуляции (АВС), мы добиваемся изменений состояния сознания или «альфа активности».

Важно, чтобы мы научились производить альфа волны на ежедневной основе посредством медитации или АВС.

Однако, многие находят, что легче добиваться альфа активности путем применения деструктивных средств, таких, как наркотики или алкоголь. А также постоянное, неконтролируемое, ненормальное наличие низкочастотной альфа или тета активности является причиной усталости или болезненных состояний, ассоциируемых с бессонницей, депрессией, расстройствами внимания, предменструальным синдромом и синдромом хронической усталости.

Самый важный аспект, связывающий волны мозговой активности со здоровьем человека – это способность изменять эти состояния в соответствии с требованиями ситуации.

Депрессия и сон

Депрессия (Д) многолика в клинических проявлениях, и наряду с аффективными, моторными, вегетативными, облигатными являются диссомнические расстройства, что вводит проблему нарушений сна в круг наиболее актуальных при этом заболева

Депрессия (Д) многолика в клинических проявлениях, и наряду с аффективными, моторными, вегетативными, облигатными являются диссомнические расстройства, что вводит проблему нарушений сна в круг наиболее актуальных при этом заболевании. Термин «диссомнические» отражает разнообразие этих нарушений, включающих как инсомнические (85–90%), так и гиперсомнические (10–15%) проявления. Статистика представленности нарушений цикла «сон–бодрствование» при Д колеблется от 83% до 100%, что определяется различными методическими возможностями их оценки; при полисомнографических исследованиях это всегда 100%.

Такая облигатность расстройств цикла «сон–бодрствование» при Д базируется на общих нейрохимических процессах. Особое место в этом плане занимает серотонин, нарушения медиации которого, с одной стороны, играют важнейшую роль в генезе Д, а с другой — имеют большое значение в организации дельта-сна и в инициации фазы быстрого сна (ФБС). Это касается и других биогенных аминов, в частности норадреналина и дофамина, дефицитарность которых имеет значение как в развитии депрессии, так и в особенностях организации цикла «сон–бодрствование». Важное значение имеет также состояние мелатонинергической системы, определяющей как хронобиологию сна, так и хронобиологические расстройства при Д.

До настоящего времени не существует завершенных представлений о характерных особенностях нарушений сна при различных формах депрессии, хотя уже издавна указывалось на их большое феноменологическое разнообразие. Изменения сна при эндогенной депрессии характеризуются сокращением дельта-сна, укорочением латентного периода фазы быстрого сна (ФБС), увеличением плотности быстрых движений глаз (БДГ) — один из основных феноменов, характеризующих ФБС, частыми пробуждениями. При психогенных депрессиях указывается на преобладание в структуре инсомнии нарушений засыпания с компенсаторным удлинением утреннего сна, в то время как при эндогенных депрессиях чаще регистрируются частые ночные и окончательные ранние пробуждения. У больных Д показаны уменьшение глубины сна, возрастание двигательной активности и частые пробуждения, выраженная редукция 4-й стадии сна, на фоне которой часто отмечается увеличение поверхностных (1-й и 2-й) стадий фазы медленного сна (ФМС). Возрастает число переходов от стадии к стадии, что свидетельствует о нестабильности в работе церебральных механизмов поддержания стадий сна. Кроме того, характерным признаком оказалось увеличение числа пробуждений в последнюю треть ночи.

Описанный у больных Д феномен «альфа-дельта-сна» указывает на существенное изменение организации наиболее глубоких стадий ФМС. Он представляет собой сочетание дельта-волн и высокоамплитудного альфа-ритма (меньшего по частоте на 1–2 колебания, чем в бодрствовании) и занимает до 1/5 общего времени сна. При этом глубина сна оказывается большей, чем во 2-й стадии, что определяется по более высокому порогу пробуждения. Считается, что альфа-активность в дельта-сне является отражением деятельности активирующих церебральных систем, не позволяющих сомногенным системам полноценно выполнить свои функции. Нарушение закономерного распределения дельта-активности, а также снижение амплитуды дельта-ритма и его мощности указывают на взаимосвязь механизмов ФМС и депрессии. На особые взаимоотношения между Д и дельта-сном указывает и то, что при выходе из Д одним из первых восстанавливается дельта-сон. Полученные в дальнейшем факты показали, однако, что нарушения дельта-сна при депрессиях более характерны для мужчин и не являются специфичными только для депрессий. Установлены значительные колебания продолжительности 4-й стадии сна, связанные с возрастом, в частности существенное ее сокращение в период зрелости и особенно у пожилых людей.

При депрессии наблюдаются изменения в ФБС. По различным данным у больных депрессией существует значительный разброс длительности ФБС — от 14% до 31%. Важнейшим показателем, отражающим величину потребности в ФБС, считается его латентный период (ЛП). Феномен сокращения ЛП при депрессиях давно привлекает внимание исследователей. Сокращение ЛП ФБС расценивалось авторами как признак усиления активности аппаратов, генерирующих эту фазу сна, и связывалось с повышенной потребностью в быстром сне. Показано, что чем выраженнее депрессия, тем в большей степени БДГ собираются в «пачки», между которыми остаются длительные периоды без какой-либо глазодвигательной активности. Однако по другим данным отмечается просто увеличение плотности БДГ в первых циклах сна. Имеются сообщения, что сокращение ЛП ФБС далеко не в одинаковой степени свойственно разным типам депрессии — короткий ЛП характерен только для всех первичных депрессий и отсутствует при вторичных. При этом он никак не определяется другими параметрами сна и не зависит от возраста и действия лекарств. Возможно, эти данные свидетельствуют о десинхронизации циркадианных ритмов в цикле «сон–бодрствование» и их смещении на более раннее время суток. Возможно также, что сами по себе характерные изменения сна играют роль в патогенезе Д. Некоторые авторы подчеркивают связь между характером и выраженностью сновидений с количественными и качественными изменениями в ФБС у больных Д. Вместе с тем вполне возможно, что снижение ЛП ФБС является вторичным по отношению к недостаточной длительности дельта-сна в I цикле сна, о чем говорилось ранее.

Со времени открытия Kupfer и Foster сопряженности депрессии с сокращением интервала между засыпанием и первым эпизодом ФБС в сравнении с здоровым контролем (рис.), взаимосвязь психических расстройств и нарушений сна является предметом интенсивных научных исследований. В последние годы в результате масштабного метаанализа были сформулированы следующие выводы. Д обычно сопровождается рядом нарушений сна в сравнении с контрольными здоровыми субъектами: 1) увеличением латентности начала сна; 2)увеличением процентной доли ФБС; 3) увеличением плотности БДГ; 4) ухудшением непрерывности сна; 5) уменьшением процентной доли дельта-сна и 6) сокращением латентного периода ФБС. Хотя влияние возраста, пола и тяжести депрессивного эпизода на нарушения сна еще требует уточнения, отграничение больных депрессией от здоровых лиц на основании показателей сна не представляет больших затруднений. При этом, как было показано в упомянутом метаанализе, ни одно из установленных нарушений сна не позволяет достоверно дифференцировать депрессию от других психических расстройств, таких как паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения, тяжелая деменция или пограничное личностное расстройство. Более того, в показателях полисомнографии не удается выявить явных различий между подтипами депрессии (первичная, эндогенная, атипичная и т.д.). Возможно, наиболее убедительные различия касаются дифференциации между психотической и непсихотической депрессией. В единичных исследованиях предпринимались попытки использовать противоположный подход, т.е. группировать психические расстройства или их подтипы на основании биологических маркеров, однако полученные результаты не подтверждают качественных различий и общих специфичных подтипов, выявлены только количественные различия, подтверждающие концепцию «депрессивного спектра».

Сформулировано несколько теорий для объяснения изменений сна у нелеченых пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР), влияния препаратов на сон таких пациентов и эффектов манипуляций со сном, включая полную депривацию сна или депривацию ФБС.

Есть целый ряд вопросов, разрешенных лишь частично:

Являются ли нарушения сна признаками биологической предиспозиции?

Отражают ли они депрессивное расстройство и исчезнут ли они после редукции клинических проявлений депрессивного эпизода?

Способны ли эффективные антидепрессанты корректировать нарушения сна, которые выявляются у нелеченных пациентов с БДР?

Можно ли считать, что те нарушения сна, которые поддаются такой коррекции, связаны прежде всего с депрессией?

Влияют ли препараты на депрессию через нарушения сна или наблюдаемые эффекты являются всего лишь сопутствующими эффектами?

Возможно ли заранее предсказать эффективность данного средства терапии через 2 недели после начала его приема?

Отражают ли они последствия предыдущих эпизодов?

Нужно ли применять снотворные препараты или достаточно использования антидепрессантов для лечения нарушений сна у больных Д?

Не менее сложна и ситуация с нейротрансмиттерами. Например, серотонин (5-гидрокситриптамин (5-HT)) является главной мишенью терапии депрессии и важной при нарушениях сна. Казалось бы, селективные серотонинергические препараты могут способствовать уточнению связи между этими явлениями. Однако наличие нескольких типов рецепторов (5-HT1A-D, 5-HT2A-C, 5-HT3 и 5-HT4), каждые из которых имеют своих агонистов и антагонистов, не говоря уже об их потенциальных взаимодействиях с гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК), норадреналином (НА) или дофамином (ДА), значительно усложняет любую схему. Сегодня исследования сна представляют собой важную часть разработки новых психотропных средств, и почти каждый новый препарат тщательно изучается на предмет его влияния на сон.

Стойкая инсомния связана с многократным повышением риска развития БДР в течение 1–3 лет, а также с повышением риска повторного депрессивного эпизода. Аффективные расстройства характеризуются высокой распространенностью, но часто остаются нераспознанными у лиц с хроническими нарушениями сна. Соответственно сегодня разработка оптимальной терапии инсомнии становится одной из наиболее важных проблем здравоохранения в индустриально развитых странах. Поскольку психотропные препараты могут улучшать или нарушать засыпание и непрерывность сна, возникает необходимость учитывать инсомнию при разработке и выборе антидепрессантов. Также известно, что антидепрессанты могут провоцировать синдром беспокойных ног или синдром периодических движений конечностей, что приводит к утяжелению инсомнии.

Влияние антидепрессантов на сон

Ингибиторы моноаминоксидазы. Фенелзин, ингибитор моноаминоксидазы (ИМАО), способен почти полностью подавлять ФБС через несколько недель терапии как у здоровых лиц, так и у пациентов с БДР. Сходное влияние на сон оказывают и другие ИМАО, такие как ниаламид, паргилен и мебаназин. Такое подавление ФБС совпадает с началом антидепрессивного эффекта, что позволяет предположить физиологическую связь между подавлением ФБС и антидепрессивным эффектом. В большинстве случаев ИМАО не оказывают особо выраженного влияния на МБС, хотя считается, что эти антидепрессанты снижают эффективность сна.

Обратимый ИМАО моклобемид оказывает полярное действие: в одном исследовании показано, что его применение повышает эффективность сна и сокращает латентный период ФБС у пациентов с БДР, в другом исследовании были получены почти полностью противоположные результаты.

Трициклические антидепрессанты. Трициклические антидепрессанты (ТЦА) отличаются от ИМАО по способности подавлять ФБС, так как при использовании ТЦА подавление ФБС наблюдается незамедлительно после начала приема этих препаратов. Так, кломипрамин значительно подавляет ФБС у контрольных субъектов. Имипрамин и дезипрамин также оказывают выраженное подавляющее действие на ФБС как минимум у здоровых контрольных субъектов и животных. Однако влияние ТЦА на ФБС оказывается менее стойким, чем эффект ИМАО: в длительных исследованиях зафиксированы нормальные и даже повышенные уровни ФБС. В одном исследовании в группе пациентов с депрессией выявлено подавляющее действие амитриптилина на ФБС. После отмены ТЦА часто наблюдается феномен отдачи ФБС. Интересно отметить, что не все ТЦА оказывают подавляющее действие на ФБС. Например, тримипрамин, иприндол и вилоксазин не оказывают значимого влияния на ФБС. Как группа в целом ТЦА повышают количество дельта-сна, за исключением кломипрамина. В одном исследовании кломипрамина в группе пациентов с БДР с использованием спектрального анализа показано достоверное увеличение дельта-волн, соответствующих дельта-сну. Применение дезипрамина у пациентов с БДР сопровождалось затруднениями в засыпании.

Тетрациклические антидепрессанты. Миансерин не влияет на длительность ФБС у здоровых контрольных субъектов и пациентов с БДР. Мапротилин подавляет ФБС и увеличивает количество 2-й стадии сна у здоровых контрольных субъектов. Оба антидепрессанта способны увеличивать показатели дельта-сна.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС) флувоксамин подавляет ФБС и увеличивает латентный период у пациентов с БДР, но не оказывает значимого влияния на дельта-сон или дельта-волны по результатам спектрального анализа. Пароксетин сокращает общее время сна и снижает эффективность сна у пациентов с БДР, снижая ФБС и увеличивая латентный период. У пациентов с БДР применение флуоксетина сопровождается увеличением частоты пробуждений, снижением эффективности сна и уменьшением дельта-сна, а также увеличением латентного периода и редукцией ФБС. Терапия пациентов с БДР сертралином связана с увеличением латентности сна и сокращением длительности ФБС. Циталопрам стойко подавляет ФБС, что сочетается с феноменом отдачи ФБС после отмены препарата. По данным спектрального анализа, циталопрам не оказывает влияния на дельта-волны. Тразодон в дозе 100–150 мг/сут подавляет ФБС и увеличивает дельта-сон, а также улучшает субъективные оценки качества сна, как было показано в группе пациентов среднего возраста с инсомнией. В больших дозах (400–600 мг/сут) терапия пациентов с БДР тразодоном сопровождается увеличением общего времени сна и дельта-сна, но без значимых изменений в показателях ФБС и ее латентности. Нефазодон снижает число пробуждений и повышает эффективность сна, а также стабилизирует или даже увеличивает время ФБС у здоровых субъектов и пациентов с БДР; при этом отмечалась редукция дельта-сна. СИОЗС могут провоцировать синдром периодических движений конечностей.

Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСН) венлафаксин увеличивает время бодрствования, а также 1, 2 и 3 стадии сна у здоровых субъектов. Наблюдается выраженное подавление ФБС и увеличение ее латентного периода.

Норадренергический и специфичный серотонинергический антидепрессант (НАССА) миртазапин улучшает сон у здоровых субъектов. Миртазапин сокращает время засыпания и увеличивает глубину сна. Также отмечается увеличение латентного периода ФБС и редукция ночных пробуждений. У пациентов с БДР применение миртазапина повышает эффективность сна и увеличивает общее время сна, тогда как влияние на ФБС не выявлено.

Другие антидепрессанты. В исследовании с участием молодых здоровых субъектов не обнаружено признаков влияния тианептина в терапевтических дозах (37,5 мг/сут) на электроэнцефалографические (ЭЭГ) параметры сна. Показано, что тианептин подавляет ФБС у здоровых субъектов и пациентов с коморбидностью депрессии и алкоголизма. В том же исследовании показано улучшение сна на фоне терапии тианептином в соответствии с субъективными оценками пациентов по вопроснику сна Leeds.

Мелатонин и мелатонинергические антидепрессанты. Практически во всех исследованиях выявлены те или иные снотворные эффекты мелатонина и в первую очередь ускорение засыпания. В том, что касается антидепрессантных возможностей мелатонина, существуют прямо противоположные точки зрения — от полного отрицания такового до уверенного подтверждения. Не вдаваясь в полемику, подчеркнем, что эти новые знания способствовали созданию абсолютного нового по идеологии и нейрохимии антидепрессанта — агомелатина, который является агонистом церебральных мелатониновых рецепторов 1-го и 2-го подтипов (в первую очередь в супрахиазматическом ядре) и антагонистом 5-HT2C серотониновых рецепторов. Уникальность этого антидепрессанта заключается в том, что его снотворный эффект не связан с эффектом седации и наступает уже на 14-й день. Конечно, как и любой новый фармакологический продукт, он требует дальнейших исследований, но теоретически его сочетанный антидепрессантный и снотворный эффекты представляются очень существенными.

Возможность использования полисомнографии для предикции эффективности антидепрессантов

К настоящему времени можно обсуждать значимость нескольких таких предикторов.

Несмотря на явную ценность, подобные стратегии прогноза редко используются в клинической практике.

Заключение

Высказывается ряд аргументов в поддержку гипотезы о тесной связи дизрегуляции сна с базисными факторами депрессивных расстройств: