выстояние межпозвонкового диска что это значит

Выстояние межпозвонкового диска что это значит

а) Дегенерация диска. Введение. Описание морфологии изменений, наблюдаемых при дегенеративных заболеваниях межпозвонковых дисков, требует принятия единой терминологии, позволяющей специалистам разного профиля общаться на одном языке. Ниже представлен обзор ряда патологоанатомических терминов и определений, предложенных междисциплинарным комитетом и рекомендованных к использованию многочисленными профессиональными сообществами. Эти общие термины носят описательный характер и не зависят от используемого метода диагностики.

Не следует переоценивать тот факт, что приведенные ниже отдельные термины не принимают в расчет данные об этиологии заболевания, его клинике, прогнозе и необходимости лечения.

Интенсивность МР-сигнала При дегенеративных заболеваниях дисков могут встречаться любые или все из нижеперечисленных явлений. Истинная или видимая дегидратация, фиброз, снижение высоты межпозвонкового диска, протрузия, расслаивающая/слизистая дегенерация фиброзного кольца, спондилофиты апофизов тел позвонков, изменения замыкательных пластинок/прилежащих участков костного мозга.

При тяжелой кальцификации дисков в их толще могут быть видны участки снижения или полного отсутствия сигнала. Потерю сигнала связывают с низкой плотностью подвижных протонов, а также, при исследовании в режиме градиентного эхо (GRE), с его чувствительностью к неоднородной магнитной восприимчивости, наблюдаемой в кальцифицированных тканях.

Зоны гиперинтенсивного сигнала в толще дегенеративно измененных дисков, который подавляется в режимах насыщения жировой ткани, вероятно, являются зонами жировой инфильтрации костного мозга.

Наличие дефектов между волокнами фиброзного кольца или их отрыв от точек прикрепления к телам позвонков, либо разрывы волокон на протяжении, расположенные поперечно, т.е. в радиальном направлении, или концентрически между отдельными слоями волокон, носят название трещин фиброзного кольца. При МРТ в Т2-режиме эти изменения отличаются высокой интенсивностью сигнала и расположены в толще наружных отделов фиброзного кольца/области прикрепления ЗПС (т. н. «зона высокой интенсивности»).

При введении контраста в этих зонах иногда отмечается усиление сигнала, что связывают с реактивными репаративными процессами. Термин «разрыв фиброзного кольца» использовать не рекомендуется.

Роль нарушения целостности фиброзного кольца как главного причинного фактора дегенерации межпозвонкового диска не доказана. В свете продолжающихся споров вокруг концепции «внутреннего разрыва диска» скорее всего будет некорректно говорить о том, что радиальные разрывы диска являются чем-то большим, чем проявление выраженной дегенерации диска. В отсутствие четких данных, свидетельствующих о наличии однозначной причинно-следственной связи между этими дегенеративными изменениями и клинической картиной, разрывы фиброзного кольца всегда следует принимать во внимание, особенно учитывая противоречивость концепции «дискогенной боли» и связанное с ней применение с диагностической целью дискографии, информативность которой также может быть спорной.

Считается, что боль в спине у ряда пациентов возникает и в отсутствие морфологических изменений, например, грыжи диска или стеноза спинномозгового канала, связанных с экструзией вещества ядра диска через дефект фиброзного кольца в эпидуральное пространство.

Дегенеративные изменения связок и дугоотростчатых суставов могут наблюдаться в сочетании с дегенеративными изменениями дисков или изолированно и достаточно хорошо видны в ходе диагностики. Эти изменения лучше всего описывать по уровням, отражая одновременно наличие стеноза межпозвонковых отверстий и спинномозгового канала, выпота в полости дугоотростчатых суставов, кистозных и других патологических изменений.

б) Пролабирование и грыжа межпозвоночных дисков. Термин пролабирование используется для описания равномерного увеличения границ более 50% окружности диска с выстоянием их на небольшое (

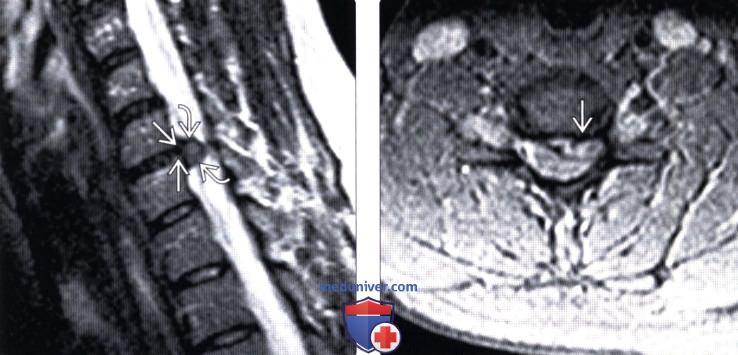

(Справа) На следующем аксиальном T2*GRE МР-И определяется крупная левосторонняя центральная экструзия диска, вызывающая умеренную компрессию дурального мешка и спинного мозга.

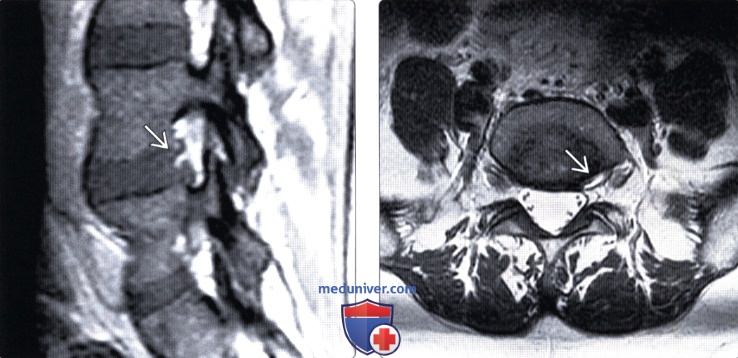

(Справа) Т2-ВИ, аксиальная проекция: расслоение фиброзного кольца вдоль задне-бокового края диска, определяющееся как линейная зона гиперинтенсивного сигнала с сохранением при этом нормального контура окружности диска.

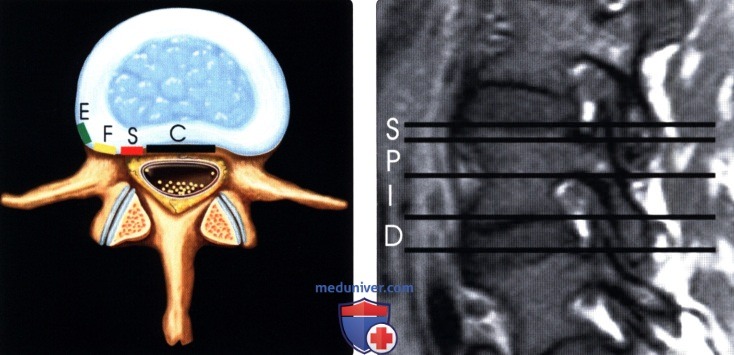

(Справа) На сагиттальном Т1-ВИ на уровне межпозвонкового отверстия поясничного сегмента представлена классификация и номенклатура грыж межпозвонкового диска: S (супрапедикулярная), Р (педикулярная), I (инфрапедикулярная) и D (дисковая).

в) Дегенеративные изменения замыкательных пластинок. Изучение взаимоотношений тел позвонков, замыкательных пластинок и межпозвонковых дисков проводилось с использованием моделей как дегенеративно измененных, так и обработанных химолапаином дисков. В качестве показателя служат изменения интенсивности сигнала костного мозга тел позвонков в прилежащих к смежным по отношению к дегенеративно измененному диску замыкательным пластинкам участках. Эти изменения могут быть представлены в трех формах.

Изменения интенсивности сигнала I типа могут быть похожи на таковые, наблюдаемые при спондилите, поэтому дифференциально-диагностическим критерием (по крайне мере у взрослых пациентов) здесь будет поражение межпозвонкового диска, которое при инфекционном воспалении характеризуется патологическим усилением сигнала и патологическими изменениями на Т2-взвешенных изображениях. Усиление сигнала межпозвонкового диска позволяет предположить наличие активного воспалительного процесса. Снижение высоты диска, склероз и изменение формы замыкательных пластинок, характерные для спондилита, наблюдаются также у пациентов, длительно получающих гемодиализ, и при пирофосфатной артропатии.

г) Список использованной литературы:

1. Fardon DF et al: Lumbar Disc Nomenclature: Version 2.0. Spine J. ePub, 2014

2. Fardon DF et al: Nomenclature and classification of lumbar disc pathology. Recommendations of the Combined task Forces of the North American Spine Society, American Society of Spine Radiology, and American Society of Neuroradiology. Spine (Phila Pa 1976). 26(5): E93-E113, 2001

3. Milette PC: The proper terminology for reporting lumbar intervertebral disk disorders. AJNR Am J Neuroradiol. 18(10): 1859-66, 1997

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 7.8.2019

Дорзальная грыжа

Грыжа межпозвоночного диска – одно из самых распространенных заболеваний позвоночника. Заболевание не у всех проявляется одинаково – выпячивания могут возникать в разных отделах и располагаться по-разному в отношении позвоночного столба. Самым неблагоприятным видом является дорзальная грыжа.

Что такое дорзальная грыжа

Дорзальная грыжа – это выпячивание межпозвоночного диска в просвет позвоночного канала. Каждый позвонок состоит из тела, дуги и нескольких отростков. Передней стенкой позвоночного отверстия является тело позвонка, а задней и боковыми – дуга позвонка. Располагаясь один на другом, отверстия образуют позвоночный канал. В нем находится спинной мозг и начальные части его корешков, которые далее становятся спинномозговыми нервами.

Межпозвоночные диски располагаются между телами двух соседних позвонков на всем протяжении позвоночного столба от шейного отдела до копчикового. Они состоят из пульпозного ядра и фиброзного кольца вокруг него. Дорзальная грыжа образуется тогда, когда часть диска прорывает фиброзное кольцо и устремляется назад – в сторону дуги позвонка. Таким образом ядро оказывается в позвоночном канале, сдавливая его структуры.

Причины развития

Дорзальная грыжа не возникает сама по себе. Точной причины, почему развивается именно этот вид патологии, до сих пор не найдено. Выделяют ряд факторов, которые способствуют ее появлению. К ним относятся:

Что касается генетического фактора, доказана семейная предрасположенность людей к возникновению грыж. Если у одного или обоих родителей было это заболевание, высока вероятность, что у детей с возрастом оно тоже появится. Это связано с индивидуальными особенностями строения позвоночника, связочного аппарата и предрасположенностью к дегенеративным процессам в целом. У одних людей организм стареет быстрее, у других – медленнее. Это генетически обусловленный процесс. Как и возникновение остеохондроза, и грыж позвоночника.

Нарушение метаболизма – один из основных факторов. В среднем облитерация сосудов, питающих межпозвоночный диск, заканчивается в 27 лет. После этого диск не кровоснабжается, но получает питательные вещества из окружающих тканей. Обмен веществами происходит в процессе движения. Чем выше двигательная активность, тем меньше шансов нарушения метаболизма в межпозвоночных дисках. У людей с низкой двигательной активностью грыжевые выпячивания возникают чаще.

Механические воздействия – это не только травмы, но и лишний вес. Дорзальные грыжи чаще всего возникает, когда травма приходится не на сам позвоночник, а лежит в оси, параллельной ему. Например, при прыжках с высоты или ударах по теменной части головы. Лишний вес – это также механическое воздействие, которое приходится на позвоночник. Опасен и подъем тяжестей.

В чем опасность

В шейном отделе позвоночника диски, как правило, маленькие. Здесь они сдавливают корешки, образующие плечевое сплетение, что влияет на функции верхних конечностей. В редких случаях возможны парезы.

В грудном отделе грыжи образуются редко. Они также могут сдавливать корешки, вызывая нарушение экскурсии грудной клетки и боль. В редких случаях выпячивания шейного и грудного отделов сдавливают спинной мозг. Это вызывает нарушение иннервации в нижележащих частях тела.

Наиболее опасна дорзальная грыжа L5-S1 или L4-L5. В поясничном отделе уже нет спинного мозга, здесь остаются только корешки. Спинной мозг окружен несколькими оболочками и способен долго выдерживать давление. Корешки более подвижные и нежные структуры. Одна грыжа в пояснично-крестцовом отделе может задевать сразу несколько корешков. При этом страдает иннервация нижних конечностей, промежности и тазовых органов.

Локализация дорзальной грыжи

Дорзальные грыжи возникают в разных отделах позвоночника.

Дорзальная грыжа шейного отдела

В шейном отделе маленькие позвонки и узкий позвоночный канал. Небольшие грыжи этого отдела задевают корешки, что сказывается на иннервации рук и плечевого пояса. Средних размеров выпячивания могут сдавливать вещество спинного мозга, вызывая нарушение иннервации тела, внутренних органов и даже ног.

Узнайте больше о симптомах и лечении грыжи шейного отдела, читайте нашу статью.

Дорзальная грыжа поясничного и крестцового отдела

Дорзальные грыжи дисков поясничного отдела чаще всего возникают в промежутках L4- L5, реже в промежутке L3- L4 и почти никогда в более проксимальных отделах. Крестец сам по себе позвоночных дисков не имеет – это цельная костная структура. Но между последним поясничным и первым крестцовым позвонками часто возникает пояснично-крестцовая грыжа.

Дорзальные грыжи поясницы и крестца возникают чаще всего при деструктивных процессах в телах позвонков, у людей с ожирением и малоподвижным образом жизни. Травмы этого отдела встречаются редко, позвонки здесь наиболее массивные.

Подробнее про грыжи поясничного отдела читайте в этой статье.

Дорзальная грыжа грудного отдела

Дорзальный грыжи грудного отдела позвоночника встречаются редко. Чаще всего они возникают вследствие травматического повреждения (автомобильной аварии или падения плашмя на спину). При этом грыжа может появиться между любыми двумя позвонками грудного отдела.

Здесь из спинного мозга выходят корешки, которые иннервируют грудную клетку и внутренние органы. Если выпячивание задевает один из них, возникает боль и нарушение иннервации точно по ходу пораженного корешка. От размеров грыжевого содержимого зависит, насколько глубокие структуры будут повреждены. Большие выпячивания могут вызывать сдавление спинного мозга. Это приводит к нарушению иннервации нижних конечностей и промежности.

Более подробно о грыжах грудного отдела здесь.

Виды дорзальной грыжи

Дорзальные грыжи различаются на виды в зависимости от месторасположения по отношению к позвоночному каналу. Таким образом выделяют фораминальную, медианно-парамедианную, диффузную, медианную, левостороннюю и правосторонню, а также секвестрирующую грыжу.

Фораминальная

Фораминальной называют грыжу, которая выступает далеко в просвет позвоночного канала (от лат. foramen – отверстие). Это наиболее опасный вид. Такие выпячивания пульпозного ядра задевают корешковые структуры и спинной мозг. Этот вид встречается достаточно часто и всегда имеет много симптомов.

Медианно-парамедианная, медиально-парамедиальная

Этот вид характеризуется смещением диска по центру и вбок. Такое его выпячивание способствует повреждению нервных корешков. Как правило, именно такие грыжи приводят к развитию двигательных расстройств.

Парамедиальная, парамедианная

Парамедианная грыжа – это смещение межпозвоночного диска вбок (влево или вправо). При этом незначительно задевается корешок нерва. Как правило, такой вид приводит к напряжению мышц спины с пораженной стороны и нарушению осанки.

Диффузная

Дорзальная диффузная грыжа диска характеризуется разрушением пульпозного ядра при сохранности фиброзного кольца. При этом диск может выпячиваться с любой стороны. Этот вид приводит к стенозу спинномозгового канала и быстрому развитию корешкового синдрома.

Медиальная/медианная

Дорзальная медианная грыжа выстоит в просвет позвоночного канала точно посредине. Она не задевает корешковые структуры, но может сдавливать спинной мозг. Этот вид встречается нечасто и характеризуются несоответствием локализации симптомов и места поражения.

Левосторонняя/правосторонняя

Чаще всего грыжа располагается только с одной стороны или поражает в большей части одну сторону. Правосторонние встречаются чаще. Все симптомы располагаются с одноименной стороны. Большие и медианные грыжи могут вызывать нарушения сразу по обе стороны.

Секвестрирующая

Секвестр – это некротизированный участок ткани, лежащий среди живых функционирующих тканей. О секвестрированном виде дорзальной грыжи говорят тогда, когда часть межпозвонкового диска отделяется от его основной массы. При этом секвестр залегает в позвоночном канале.

Про другие типы протрузий позвоночника читайте в статье «Виды грыж».

Симптомы дорзальной грыжи

Существует ряд общих проявлений, которые характерны для межпозвоночной грыжи любого отдела. К ним относятся:

Конкретные особенности проявления каждого из названных синдромов, зависят от локализации патологии.

Какие типы межпозвоночных грыж сложнее всего лечатся

Снижение высоты межпозвоночных дисков: процесс развития, последствия, лечение

Снижение высоты межпозвоночных дисков, остеохондроз и спондилез – стадии развития возрастных изменений в организме. Могут вызывать искривления осанки, нестабильность позвонков, межпозвоночные грыжи, анкилоз. Достаточно хорошо лечатся консервативными метод

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

Межпозвонковые диски – хрящевые образования, соединяющие между собой костные элементы позвоночника. Именно они обеспечивают гибкость и подвижность позвоночного столба, повороты тела, амортизируют нагрузки и удары при беге, прыжках и других движениях. Постоянное механическое воздействие, старение организма, вредное влияние внешних факторов и болезни постепенно приводят к тому, что хрящи теряют свои естественные качества, изнашиваются и проседают.

Этиология развития заболевания

Анатомически межпозвоночные диски состоят из плотной оболочки (фиброзного кольца) и более мягкой студенистой середины (пульпозного ядра), заключенных между гиалиновыми пластинами, которые примыкают к телам позвонков.

Диски не несут в себе кровеносных сосудов, поэтому питание и снабжение водой хрящевых волокон происходит диффузным способом из окружающих мягких тканей. Таким образом, нормальное функционирование межпозвоночных дисков возможно только при нормальном состоянии мышечных тканей (правильных адекватных физических нагрузках и активном кровообращении).

Развитие дегенеративно-дистрофических изменений в организме (остеохондроз) и сидячий образ жизни вызывает ухудшение питания мышц спины и межпозвоночных дисков. В результате возникает скованность некоторых сегментов, болезненность при движениях, отеки, спазмы, что еще больше затрудняет кровообращение в патологическом участке.

Постепенно хрящевые ткани утрачивают воду, снижается их упругость, фиброзная оболочка начинает растрескиваться, а сам диск расплющивается, становится ниже и иногда выходит за анатомически допустимые пределы.

Следующей стадией болезни или этапом остеохондроза является развитие деформирующего спондилеза. Проседание и выдавливание фиброзных волокон хряща под весом тела и при физических нагрузках приводит к тому, что межпозвоночные диски утягивают за собой соединенные с ними гиалиновые пластины и поверхность костных тканей. Таким образом, возникают костные разрастания на телах позвонков – остеофиты.

В какой-то степени образование остеофитов – это защитная реакция организма на разрушение хряща и выход его за естественные пределы. В результате диски оказываются ограничены в боковых плоскостях и уже не могут выйти за края костных наростов (расползтись еще дальше). Хотя подобное состояние значительно ухудшает подвижность пораженного сегмента, но особых болевых ощущений уже не вызывает.

Дальнейшее развитие заболевания характеризуется перерождением хрящевых тканей в более плотные, схожие по качествам с костными, отчего диски страдают еще больше.

Стадии патологии и их симптоматика

Развитие заболевания условно разделяют на несколько этапов:

Лечение заболевания

Проседание межпозвоночных дисков, остеохондроз и спондилез – состояния, которые если возникли, то уже с трудом поддаются лечению или восстановлению. Снижение высоты диска и разрастание остеофитов возможно только приостановить или замедлить, зато улучшить состояние хрящевых тканей суставов вполне реально.

Консервативные методы лечения подразумевают комплексный подход, который состоит из:

Медикаментозная терапия представлена средствами:

Физиотерапевтические процедуры должны сочетаться с лечебной гимнастикой, различными видами массажей, плаванием, йогой и прочими физическими нагрузками. В последнее время широкую популярность при лечении заболеваний позвоночника получила криотерапия, а также вытяжка позвоночника (аппаратная, естественная, водная, кинезиологическая и пр.).

При необходимости на некоторый период больному может рекомендоваться полный покой и/или ношение корсета. Не последнюю роль в лечении играет психологический настрой самого пациента, отказ от вредных привычек, переосмысление всего образа жизни и соответствующая диета.

Протрузия межпозвонкового диска

Межпозвонковые диски связывают позвоночный столб в единое целое. Они выполняют опорную и амортизирующую функцию, обеспечивая гибкость позвоночного столба при различных движениях.

Пульпозное ядро межпозвонковых дисков человека относится к разновидности хрящевой ткани. Основным веществом пульпозного ядра является гель, содержащий до 85% воды. С возрастом содержание водной фракции геля снижается. А вода, будучи несжимаемой, оказывает сопротивление компрессии.

Вокруг пульпозного ядра расположено фиброзное кольцо. Оно состоит из фиброзных пластинок, матрикса, прослоек рыхлой соединительной ткани, и жидкости (70% воды), заполняющей эти прослойки. Такое строение обеспечивает упругость фиброзного кольца. Высота дисков и позвоночника в течении суток непостоянна. Так после сна, высота их увеличивается, а к концу дня уменьшается.

В норме существует физиологическое выпячивание диска, которое усиливается при разгибании позвоночника и исчезает – при сгибании. Как правило, выстояние межпозвонковых дисков не превышает 3 мм. А вот распространенное или локальное выпячивание фиброзного кольца при протрузиях межпозвонковых дисков, приводит к сужению позвоночного канала и не уменьшается при движениях позвоночника.

Пульпозное ядро и фиброзное кольцо являются основными составляющими межпозвонкового диска и занимают 40% площади межпозвонковых дисков.

Сложные биохимические процессы (дегенеративно-дистрофические), происходящие в межпозвонковых дисках, приводят к смещению пульпозного ядра от центра к краю фиброзного кольца. А неправильное перераспределение осевой нагрузки на межпозвонковые диски приводит к снижению их высоты и постепенному их выпячиванию в позвоночный канал. Протрузии межпозвонковых дисков приводят к патологическим процессам в соседних образованиях. Снижение опорной функции диска приводит к перегрузкам в суставах позвонков, снижает эластичность желтых связок.

Клиническое значение протрузий межпозвонкового диска различно и зависит от величины протрузии и ее местонахождения.

Так, протрузии 1-2 мм (небольшие) и 3-4 мм (среднего размера) в шейном отделе позвоночника, требуют срочного амбулаторного лечения, то при протрузиях в грудном и поясничном отделах от 1 мм до 5 мм, можно лечится как амбулаторно так и в домашних условиях.

И такая тактика связана с анатомическими особенностями позвоночного канала в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника. Клинически симптомы (головокружение, головная боль, скачки артериального давления, боль в плече, боль в руке, онемение пальцев рук, боли в грудном и поясничном отделах позвоночника, боли в ногах) при протрузиях непостоянны, но они уже снижают качество жизни.

Протрузия межпозвонкового диска является начальной стадией грыжи диска. Но учитывая тот факт, что даже в дегенерированном диске, сохраняется способность к синтезу здорового коллагена, то необходимо проведение таких лечебных меропрятий, которые не привели бы к образованию грыжи межпозвонкового диска. Пациенты могут долго лечиться от симптомов протрузий межпозвонковых дисков, а настоящая причина будет прогрессировать и перейдет в следующую стадию дегенеранции межпозвонкового диска – грыжу.