вторичные метаболиты что такое

Вторичные метаболиты: характеристики и применение

Вторичные метаболиты являются важнейшими физиологически активными соединениями в мире растений. Их количество, исследованное наукой, увеличивается с каждым годом. В настоящий момент изучено около 15 % всех видов растений на предмет наличия этих веществ. Они обладают также высокой биологической активностью в отношении организма животных и человека, что определяет их потенциал как фармацевтических средств.

Что такое вторичные метаболиты?

Отличительной особенностью всех живых организмов является то, что в них происходит метаболизм – обмен веществ. Он представляет собой совокупность химических реакций, в результате которых вырабатываются первичные и вторичные метаболиты.

Разница между ними состоит в том, что первые характерны для всех существ (синтез белков, аминокарбоновых и нуклеиновых кислот, углеводов, пуринов, витаминов), а вторые свойственны определенным видам организмов и не участвуют в росте и процессе размножения. Однако и они выполняют определенные функции.

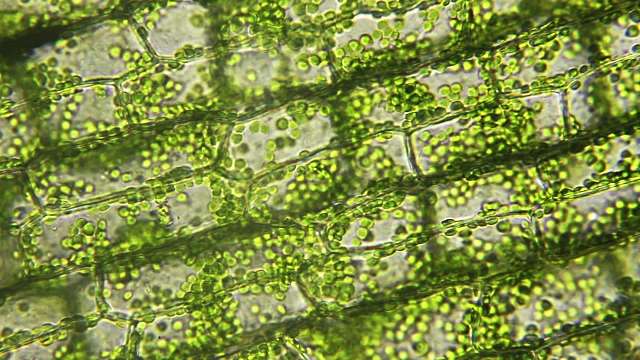

В животном мире вторичные соединения вырабатываются редко, чаще они поступают в организм вместе с растительной пищей. Эти вещества синтезируются преимущественно в растениях, грибах, губках и одноклеточных бактериях.

Признаки и особенности

В биохимии выделяют следующие основные признаки вторичных метаболитов растений:

высокая биологическая активность;

небольшая молекулярная масса (2-3 кДа);

выработка из небольшого количества исходных веществ (5-6 аминокислот для 7 алкалоидов);

синтез присущ отдельным видам растений;

образование на более поздних стадиях развития живого организма.

Любой из этих признаков не является обязательным. Так, вторичные фенольные метаболиты вырабатываются у всех видов растений, а натуральный каучук имеет высокую молекулярную массу. Производство вторичных метаболитов в растениях происходит только на основе белков, липидов и углеводов под воздействием различных ферментов. Собственного пути для синтеза у таких соединений нет.

Для них характерны также следующие особенности:

наличие в разных частях растения;

неравномерное распределение в тканях;

локализация в определенных отсеках клетки для обезвреживания биологической активности вторичных метаболитов;

наличие базовой структуры (чаще всего в ее роли выступают гидроксильные, метильные, метоксильные группы), на основе которой образуются другие варианты соединений;

разные типы изменения структуры;

способность перехода в неактивную, «запасную» форму;

отсутствие прямого участия в обмене веществ.

Вторичный метаболизм часто рассматривают как способность живого организма взаимодействовать с собственными ферментами и генетическим материалом. Основной процесс, в результате которого образуются вторичные соединения – это диссимиляция (распад продуктов первичного синтеза). При этом выделяется некоторое количество энергии, которая участвует в производстве вторичных соединений.

Функции

Первоначально эти вещества считались ненужными продуктами жизнедеятельности живых организмов. В настоящее время установлено, что они играют определенную роль в обменных процессах:

фенолы – участие в фотосинтезе, дыхании, передаче электронов, выработке фитогормонов, развитии корневой системы; привлечение насекомых-опылителей, антимикробное действие; окраска отдельных частей растения;

дубильные вещества – выработка устойчивости к грибковым заболеваниям;

каротиноиды – участие в фотосинтезе, защита от фотоокисления;

алкалоиды – регулирование роста;

изопреноиды – защита от насекомых, бактерий, животных;

стеролы – регулирование проницаемости клеточных мембран.

Основная функция вторичных соединений в растениях – экологическая: защита от вредителей, патогенных микроорганизмов, адаптация к внешним условиям. Так как факторы среды значительно отличаются для разных видов флоры, то спектр этих соединений практически безграничен.

Классификации

Существует несколько принципиально разных классификаций вторичных метаболитов:

Тривиальная. Вещества разделяют на группы в соответствии с их определенными свойствами (сапонины образуют пену, горечи имеют соответствующий вкус и так далее).

Химическая. Основывается на характеристиках химической структуры соединений. В настоящее время является наиболее распространенной. Недостатком такой классификации является то, что вещества одной группы могут отличаться по способу производства и свойствам.

Биохимическая. Во главе этого типа систематизации лежит способ биосинтеза. Является наиболее научно обоснованной, но ввиду малоизученности биохимии растений применение этой классификации ограничено.

Функциональная. Основывается на определенных функциях веществ в живом организме. В одной группе могут находиться вторичные метаболиты, имеющие разную химическую структуру.

Сложность классификации заключается в том, что каждая группа вторичных метаболитов тесно связана с остальными. Так, горечи (класс терпенов) являются гликозидами, а каротиноиды (производные тетратерпенов) – это витамины.

Основные группы

Ко вторичным метаболитам клеток растений относят следующие типы веществ:

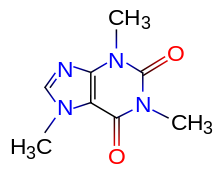

алкалоиды (пиридиновые, имидазоловые, пуриновые, беталаины, гликоалкалоиды, протоалкалоиды и другие);

антраценпроизводные (производные хризацина, антрона, ализарина и других соединений);

гликозиды (монозиды, биозиды и олигозиды, цианогенные гликозиды и тиогликозиды);

изопреноиды (терпены и их производные – терпеноиды и стероиды);

фенольные соединения и другие.

Применение

Вторичные метаболиты оказывают активное воздействие на органы и системы человека и животных, поэтому они находят широкое применение в фармакологии и ветеринарии, используются в качестве усилителей вкуса и аромата в пищевых продуктах. Некоторые растения, накапливающие эти вещества в значительном количестве, используются в качестве сырья в производстве технических материалов.

За рубежом, в странах с развитой химической промышленностью, около четверти всех соединений, применяемых в фармации, имеют растительное происхождение. Ценное лечебное действие вторичных метаболитов связано с такими их свойствами, как:

широкий спектр действия;

минимум побочных эффектов даже при длительном приеме;

комплексное воздействие на организм;

Так как данные соединения являются еще малоизученными, то дальнейшее их исследование может привести к созданию принципиально новых фармацевтических препаратов.

Вторичные метаболиты

Вторичные метаболиты — органические вещества, синтезируемые организмом, но не участвующие в росте, развитии или репродукции.

Содержание

Особенности вторичных метаболитов

Вторичные метаболиты растений

У растений вторичные метаболиты участвуют во взаимодействии растения с окружающей средой, защитных реакицях (например, яды). К ним относятся следующие классы:

Вторичные метаболиты бактерий

Для своей жизнедеятельности бактерии также производять широокий спектр вторичных метаболитов. Среди них витамины, антибиотики, алкалоиды и прочие. Методами биотехнологии человек получает данные вещества для своих нужд. [1]

См. также

Источники

Примечания

Полезное

Смотреть что такое «Вторичные метаболиты» в других словарях:

вторичные метаболиты — см. метаболиты вторичные. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) … Словарь микробиологии

Метаболиты — (от греч. μεταβολίτης, metabolítes) продукты метаболизма каких либо соединений. Метаболиты бывают первичными, вторичными, промежуточными (подвергающимися дальнейшим биотрансформациям) и конечными, не подвергающимися дальнейшей… … Википедия

метаболиты вторичные — соединения, часто сложного состава, не являющиеся основными промежуточными соединениями метаболизма клетки, образуются в его тупиковых ветвях. М. в. растений являются, напр., алкалоиды. Микроорганизмы образуют М. в., как правило, в период… … Словарь микробиологии

Метаболомика — Метаболомика это «систематическое изучение уникальных химических „отпечатков пальцев“ специфичных для процессов, протекающих в живых клетках» конкретнее, изучение их низкомолекулярных метаболических профилей.[1] Метаболом представляет … Википедия

Химия природных соединений — (ХПС) раздел органической химии, изучающий химические соединения, входящие в состав живых организмов, природные пути их превращений и методы искусственного получения. Как наука, химия природных соединений возникла одновременно с… … Википедия

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — производство какого либо продукта с помощью микроорганизмов. Осуществляемый микроорганизмами процесс называют ферментацией; емкость, в которой он протекает, называется ферментером (или биореактором). Процессы, протекающие при участии бактерий,… … Энциклопедия Кольера

Актиномицеты — Streptomyces sp … Википедия

Микотоксины — Рост плесневого гриба на поверхности жидкости Микотоксины (от греч … Википедия

Микотоксины/Temp — Микотоксины (от греч. μύκης (mykes, mukos) «гриб») токсины, низкомолекулярные вторичные метаболиты, продуцируемые микроскопическими плесневыми грибами.Микотоксины являются природными загрязнителями зерна злаковых, бобовых, семян… … Википедия

Роль микробиоты кишечника в поддержании здоровья

Микрофлора представляет собой метаболически активную и сложную экосистему, состоящую из сотен тысяч микроорганизмов — бактерий, вирусов и некоторых эукариот. Подобно невидимому чулку, биоплёнка покрывает все слизистые нашего организма и кожу. Микробиота объединяет более чем 10 14 (сто биллионов) клеток микроорганизмов, что в 10 раз превышает число клеток самого организма. Микробиота находится в содружественных отношениях с организмом человека: организм хозяина предоставляет среду обитания и питательные вещества, микроорганизмы защищают организм от патогенных возбудителей, способствуют поддержанию нормальных иммунологических, метаболических и моторных функций. Выделяют несколько важных биотопов, которые отличаются плотностью распределения микроорганизмов и составом: кожные покровы, слизистые оболочки ЖКТ, дыхательных путей, урогенитального тракта и проч. Самой многочисленной считается микробиота кишечника, на её долю приходится 60% микроорганизмов, колонизирующих организм человека.

Микрофлора кишечника состоит из группы микроорганизмов, представленных более чем 1000 видами, 99% из которых приходится на 30–40 главных видов. В научных кругах кишечную микрофлору называют также дополнительным органом.

Состояние микробиоты кишечника определяет качество и продолжительность жизни. У каждого человека есть свой индивидуальный характер распределения и состава микробиоты. Частично он определяется генотипом хозяина и первоначальной колонизацией, которая происходит сразу после рождения. Различные факторы, такие как тип родов, кормление грудью, образ жизни, диетарные предпочтения, гигиенические условия и условия окружающей среды, использование антибиотиков и вакцинация, могут определять окончательные изменения в структуре микробиоты.

При изменении состава или функции микробиоты развивается дисбиоз. Дисбиотические состояния изменяют моторику кишечника и его проницаемость, а также искажают иммунный ответ, тем самым создавая предпосылки для развития провоспалительного состояния. Такие изменения, особенно в отношении иммунных и метаболических функций хозяина, могут вызывать или способствовать возникновению ряда заболеваний, например, сахарного диабета, ожирения, неврологических и аутоиммунных заболеваний. Недавние исследования показали, что микробиота участвует в этиопатогенезе многих гастроэнтерологических заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника, целиакия, неалкогольный стеатогепатит и новообразования желудочно-кишечного тракта.

Кишечная микрофлора и иммунитет

Кишечная микробиота имеет решающее значение для развития лимфоидных тканей, а также для поддержания и регуляции кишечного иммунитета.

В кишечнике происходит сенсибилизация иммуноцитов, которые затем заселяют другие слизистые оболочки и циркулируют между различными органами. Этот механизм обеспечивает формирование клонов лимфоцитов и образование специфических антител в участках слизистой оболочки, отдалённых от очага первичной сенсибилизации.

Иммунокомпетентные ткани пищеварительного тракта объединены в лимфоидную ткань. Лимфоидная ткань представлена лимфоцитами, расположенными между эпителиальными клетками кишечника, лимфоцитами собственного слоя, пейеровыми бляшками (скопления лимфоидной ткани в тонкой кишке) и лимфоидными фолликулами.

Попавшие в просвет кишечника или на слизистые оболочки антигены распознаются иммуноглобулинами памяти (IgG), после чего информация передаётся в иммунокомпетентные клетки слизистой оболочки, где из сенсибилизированных лимфоцитов клонируются плазматические клетки, ответственные за синтез IgА и IgМ. В результате защитной деятельности этих иммуноглобулинов включаются механизмы иммунореактивности или иммунотолерантности. Благодаря индукции иммунологической толерантности в кишечнике не возникают нежелательные воспалительные реакции против кишечной микробиоты и пищевых белков.

Кишечная микробиота и обмен веществ

Кишечная микробиота вносит непосредственный вклад в метаболизм питательных веществ и витаминов, необходимых для жизнедеятельности организма хозяина, при этом извлекая энергию из пищи. Эта энергия образуется путём реакции сбраживания не усваиваемых углеводов (клетчатки), в результате реакции образуются короткоцепочечные жирные кислоты, водород и углекислый газ.

Короткоцепочные жирные кислоты обеспечивают работу колоноцитов.

Короткоцепочные жирные кислоты считаются тонкими регуляторами иммунитета, энергетического обмена и метаболизма жировой ткани. Например, короткоцепочные жирные кислоты участвуют во взаимодействии бактерий и иммунитета, подавляя сигналы, которые могут привести к развитию аутоиммунных реакций. Пропионовая и масляная жирная кислота положительно влияют на метаболизм глюкозы. Наконец, короткоцепочные жирные кислоты обеспечивают подкисление просвета толстой кишки, предотвращая рост бактериальных патогенов.

Кишечная микробиота принимает непосредственное участие в метаболизме желчных кислот, источником которых является холестерин. В печени из холестерина синтезируются первичные желчные кислоты — холевая и хенодезоксихолевая, которые поступают в кишечник. Бактероиды и лактобациллы далее превращают первичные желчные кислоты во вторичные желчные кислоты — дезоксихолевую и литохолевую. Изменение нормального баланса кишечных бактерий приводит к неадекватному синтезу желчных кислот.

Микробиота и нервная система

Ещё более удивительные данные о взаимосвязи кишечной микробиоты и нервной системы. Микробиота кишечника тесно общается с центральной нервной системой. Микробиота кишечника производит такие нейроактивные молекулы, как ацетилхолин и серотонин, дофамин, которые являются главными медиаторами сигналов в ЦНС, а также регулируют работу мозга через активацию иммунных сигнальных путей. Дополнительно, блуждающий нерв активно участвует в двунаправленных взаимодействиях между кишечной микробиотой и мозгом для поддержания гомеостаза как в головном мозге, так и в кишечнике.

Недавние исследования показали, что микробиом влияет на свойства и функцию микроглии. Микроглия защищает мозг от различных патологических состояний через активацию иммунного ответа, фагоцитоза и продукцию цитокинов. Кроме того, микроглия ответственна за формирование нейронных цепей, которые участвуют в развитии мозга. Различные дисбиотические состояния, в том числе вызванные приёмом антибиотиков приводят к угнетению созревания клеток микроглии. Незрелая микроглия приводит к нарушению иммунной активации.

Астроциты — самая многочисленная клеточная популяция в ЦНС, и они почти в пять раз превосходят численность нейронов. Подобно микроглии, астроциты выполняют несколько важных функций по поддержанию целостности ЦНС, включая контроль кровообращения в головном мозге, поддержание стабильности гематоэнцефалического барьера. Астроциты регулируют баланса ионов и оказывают влияние на передачу сигналов между нейронами. Чрезмерная активация астроцитов является пусковым механизмом в развитии дисфункции ЦНС и неврологических расстройств. Чрезмерная активация происходит под действием метаболитов микрофлоры.

Целостность гематоэнцефалического барьера регулируется также метаболитами микробиоты, которые опосредуют передачу большего количества микробных сигналов между осью кишечник-мозг.

Дисбиоз микробных видов в кишечнике может вызывать атипичные иммунные сигналы, дисбаланс в гомеостазе организме-хозяина и привести к прогрессированию заболеваний ЦНС. Например, рассматривается роль микробиоты в патогенезе рассеянного склероза-заболевания, характеризующимся демиелинизацией аксонов нервных клеток. При болезни Паркинсона, которая проявляется моторными симптомами, включая тремор, мышечную ригидность, медлительность движений и аномалию походки наблюдается накопление α-синуклеина в нейронах. Избыточное отложение α-синуклеина в нервной системе инициируется кишечной микрофлорой до того, как возникают симптомы поражения ЦНС, что связано с некоторыми специфическими пищеварительными симптомами (запоры и нарушение двигательной функции толстой кишки). Бактериальный состав кишечника влияет на болезнь Паркинсона: тяжесть симптомов, в том числе постуральная нестабильность и нарушение походки, связана с изменениями численности некоторых видов Enterobacteriaceae, уменьшение количества Lachnospiraceae приводит к более серьёзному ухудшению моторных и немоторных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона. Болезнь Альцгеймера — ещё одно нейродегенеративное заболевание, которое приводит к серьёзным нарушениям функции ЦНС — обучению, памяти и поведенческим реакциям. Болезнь Альцгеймера характеризуется отложением пептида амилоид-β (Aβ) снаружи и вокруг нейронов, вместе с накоплением белка тау внутри корковых нейронов. Перегрузка амилоидом и агрегация тау нарушают синаптическую передачу. Изменение состава и разнообразия микробиоты вносит определённый вклад в патогенез болезни Альцгеймера. Активированная микроглия способствует развитию заболевания, увеличивая отложение амилоида.

Ожирение и состав микробиоты

При ожирении и сахарном диабете наблюдаются изменения в составе микробиоты кишечника, в частности, снижение популяционного уровня сахаролитических бактероидов, влияющих на интенсивность метаболических процессов, а также увеличение доли бактерий класса Firmicutes (Esherichia coli, Clostridium coccoides, Clostridium leptum). Снижение содержания сахаролитических бактерий уменьшает выработку коротко-цепочных жирных кислот, обеспечивающих трофику и деление эпителия кишечника, его созревание, оказывающих антимикробное действие и регуляторное действие в отношении ионов и липидов.

Дополнительно при ожирении отмечается хроническое системное воспаление, сопровождающееся секрецией провоспалительных цитокинов (интерлейкины — ИЛ, С-реактивный белок, α-фактор некроза опухоли — α-ФНО и др.) в висцеральной жировой ткани. Нарушения в составе кишечной микрофлоры приводят к усилению эффекта системного воспаления за счёт увеличения концентрации бактериальных липополисахаридов, стимулирующих выработку провоспалительных компонентов.

Диагностика состояния кишечной микробиоты

Существует два метода определения микробиоты — стандартный анализ на дисбактериоз и оценка состава микробиоты методом масс-спектрометрии по крови (ГХ-МС). В основе методики масс-спектрометрии лежит определение присутствия микроорганизмов по их клеточным компонентам (высшие жирные кислоты, альдегиды, спирты и стерины). Методика разработана профессором Осиповым Г.А. Метод ГХ-МС позволяет одновременно измерять более сотни микробных маркёров непосредственно в образце, позволяющих сделать заключение о некультивируемых и труднокультивируемых патологических возбудителях. Метод универсален также в отношении грибов и вирусов.