все тонет в фарисействе что это значит

Все тонет в фарисействе что это значит

Каков смысл стихотворения Б. Пастернака «Гамлет», и можно ли считать его христианским по содержанию?

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):

В этом стихотворении, состоящем из четырех строф (16 строк), поэтически выразились важнейшие события в жизни Б. Пастернака первых послевоенных лет. По-видимому, непосредственным поводом к его написанию явилось первое публичное чтение трагедии У. Шекспира «Гамлет» в переводе Пастернака в феврале 1946 года в клубе Московского университета (читал актер Александр Глумов). Тогда же, в феврале 1946 года, был создан первый вариант стихотворения «Гамлет» («Вот я весь. Я вышел на подмостки…»). Основная мысль первой редакции стихотворения: жизнь – высокая драма с трагическим звучанием.

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку.

Это шум вдали идущих действий.

Я играю в них во всех пяти…

Этой идее, составляющей смысловой стержень стихотворения, в окончательной редакции Б. Пастернак придал сильную и яркую евангельскую выразительность («горечь Гефсиманской ноты»).

В «Замечаниях к переводам Шекспира» в июне 1946 года Б. Пастернак отмечал, что «Гамлет» не драма бесхарактерности, а «драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения. Ритмическое начало сосредоточивает до осязательности этот общий тон драмы. Но это не единственное его приложение. Ритм оказывает смягчающее действие на некоторые резкости трагедии, которые вне круга его гармонии были бы немыслимы» (Пастернак Б.Л. Собр. соч. М., 1990. Т. 4. С. 416). Для понимания стихотворения «Гамлет» важно не то, насколько соответствует замыслу самого У. Шекспира образ принца Датского в интерпретации переводчика, а мировоззренческая позиция Б. Пастернака, который осознанно и смело проводит новозаветные параллели. Так, словам из монолога Гамлета (действие 3, сцена 1): «To be, or not to be: that is the question…» («Быть иль не быть, вот в чем вопрос») он дает определенное эсхатологическое звучание: «Это уже, так сказать, заблаговременное, предварительное “Ныне отпущаеши”, реквием на всякий непредвиденный случай. Им все наперед искуплено и просветлено» (Там же. С. 688).

В ходе работы над романом «Доктор Живаго», начало которой относится к зиме 1945–1946 годов, Б. Пастернак в окончательную редакцию стихотворения «Гамлет» вводит евангельский текст. К этому времени он окончательно осознал себя как христианина. В письме к своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг от 13 октября 1946 года он писал: «Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее 45-летие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского, эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое… Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности.

Атмосфера вещи – мое христианство».

У стихотворения «Гамлет» сложная композиция. Автор гармонически соединяет несколько планов: сценический, литературно-романический и автобиографический. Поэтический синтез настолько органический, что читателю это произведение может показаться монофоническим. Однако в стихотворении явственно звучат три голоса.

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Действие происходит в театре. Актер-Гамлет выходит на сцену. Начальное «Гул затих» сразу же создает то тревожное настроение, которым проникнуто все стихотворение.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Это уже голос Пастернака. Действие происходит в Переделкино. Открытая в ночи дверь. Известно, что поэт был готов к тому, что за ним могут приехать в любую ночь. Прокурор, изучавший дело В. Мейерхольда в связи с готовившейся его реабилитацией, обнаружил доносы на Пастернака и был удивлен, что он на свободе и ни разу не арестовывался. Употребленный глагол «наставлен» (ассоциация с дулом оружия) хорошо передает тревожное состояние поэта. Метафора «тысячью биноклей на оси» (звезды ночного неба) соединяет два плана – жизненно-реальный и сценический.

Если только можно, Aвва Oтче,

Чашу эту мимо пронеси.

Эти слова из Евангелия в середине стихотворения придают переживаниям автора возвышенный христианский смысл.

Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Вновь звучит голос актера, для которого участие в этой трагедии не просто профессиональная деятельность, но сопереживание герою (Гамлету) и понимание жизни как многоактной трагедии.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить – не поле перейти.

В последней строфе звучит голос Юрия Живаго, которому приписано авторство этого стихотворения. В романе не встречается слово «фарисейство». Однако в главе 15 («Окончание») описаны последние годы главного героя романа: близкие друзья (Михаил Гордон и Иннокентий Дудоров) оставляют старые свои принципы и увлечены возможностью найти свое место в новую эпоху: «Добродетельные речи Иннокентия были в духе времени. Но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю». Сам Б. Пастернак не мог сказать о себе: «Я один, все тонет в фарисействе». До конца жизни у него был круг близких людей, которые не оставили его даже в годы гонений (1957–1960): А.А. Ахматова, Корней и Лидия Чуковские, пианист Генрих Нейгауз, пианистка Мария Юдина, философ В.Ф. Асмус и др. Б. Пастернак, в отличие от Юрия Живаго, не был сломлен гонениями. В ожидании готовившейся расправы он написал письмо заведующему отделом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпову: «Уверяю Вас, я бы его [роман] скрыл, если бы он был написан слабее. Но он-то оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и, таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».

Стихотворение «Гамлет» написано пятистопным хореем, в котором ударные слоги чередуются с безударными. Этот классический размер часто стал употребляться в русской поэзии после лермонтовского стихотворения «Выхожу один я на дорогу…», написанного в конце краткого жизненного пути поэта. У М. Лермонтова основной мотив – глубокая жизненная усталость. Основные образы прозрачны и понятны. Он – одинокий странник по кремнистому пути. Душа трепетно и чутко переживает гармонию Творца и ночной природы:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,

И звезда с звездою говорит.

Эта красота меркнет для поэта, болезненно ощутившего свое отчуждение от величественной тишины мироздания. Свободу и покой человек может обрести только в Боге. Поэтому поэту «так больно и так трудно», ибо он мечтает о нескончаемом сладостном земном сне.

Позже Ф.И. Тютчев тем же пятистопным хореем написал стихотворение «Накануне годовщины 4 августа 1864 года». Здесь те же темы: жизнь, путь, одиночество, усталость. Но причина боли другая: разлука с любимым человеком.

Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня…

Тяжело мне, замирают ноги…

Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею –

Улетел последний отблеск дня…

Вот тот мир, где жили мы с тобою,

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,

Завтра память рокового дня…

Ангел мой, где б души ни витали,

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Во всех трех произведениях присутствует мотив жизненного одиночества. Однако философско-религиозное решение разное. «Гамлет» отличается ясным звучанием идеи христианского долга и понимания жизни как высокого жребия и заповеданного подвига.

Для самого Б. Пастернака такая жизнь была выстраданным счастьем.

B церковной росписи оконниц

Так в вечность смотрят изнутри

В мерцающих венцах бессонниц

Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора

Простор земли, и чрез окно

Далекий отголосок хора

Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,

Я службу долгую Твою,

Объятый дрожью сокровенной,

B слезах от счастья отстою.

Протопресвитер Александр Шмеман: Когда все тонет в фарисействе

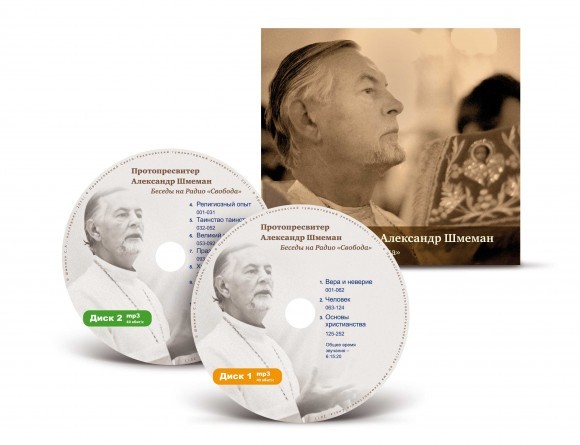

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/02/vesna1.mp3 Более тридцати лет – с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году – отец Александр Шмеман еженедельно выступал в эфире «Радио Свобода». Его беседы были посвящены самому главному, центральному в христианской вере – отношениям Бога и человека, мира и Церкви, веры и культуры, свободы и ответственности.

В этом году портал «Православие и мир» совместно с издательством ПСТГУ предлагают вам вновь окунуться в атмосферу тех лет, когда сквозь глушение и помехи слушатели в СССР неделю за неделей включали свои приемники, чтобы услышать эти возвращающие к вере беседы. Неделю за неделей, одно за другим литургические события Великого поста – вплоть до Светлого Воскресения Христова.

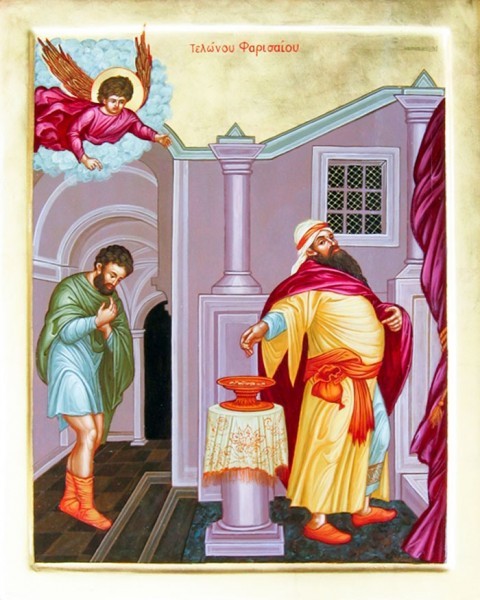

Беседа «Зов великопостной весны» посвящена евангельской притче о мытаре и фарисее, с которой Церковь начинает подготовку к Великому посту.

Зов великопостной весны

Одна из главных, единственных в своем роде особенностей Евангелия – это короткие рассказы-притчи, которыми пользуется Христос в Своей проповеди и общении с народом. Поразительно же в этих притчах то, что, сказанные почти две тысячи лет назад, в совершенно других, чем наши, условиях, на совсем другом языке, они остаются, так сказать, актуальными, бьют и сегодня в ту же цель, а значит – в наше сердце.

Ведь вот устарели, забыты, канули в небытие книги и слова, созданные совсем недавно – вчера, позавчера. Они уже ничего не говорят нам, они мертвые. А эти, такие простые с виду, бесхитростные рассказы по-прежнему живут полной жизнью. И слушая их, мы не только каждый раз узнаем что-то о себе, о мiре, о жизни, но чувствуем, как с нами нечто происходит, словно заглянул кто-то в самую глубину нашей жизни и произнес слова, только к нам, только ко мне относящиеся.

Прослушаем же сегодня притчу, которую испокон веков предлагает нашему духовному слуху Церковь с приближением Великого поста. Великий пост есть время покаяния – переоценки всех своих мыслей и дел, углубления в себя, усилий что-то изменить, улучшить, очистить в собственной жизни.

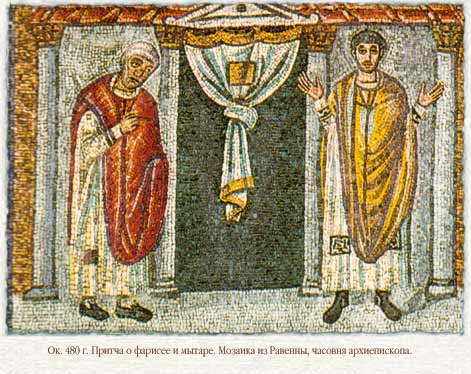

В этой притче рассказывается о двух людях – мытаре и фарисее. Мытарь был сборщиком налогов – представителем профессии, окруженной в древней Иудее всеобщим презрением, ибо она сопряжена была с взяточничеством, притеснениями, коррупцией и всевозможной неправдой. Фарисеями же назывались ревнители религиозного благочестия, составлявшие очень влиятельную часть иудейского общества. На теперешнем языке мы сказали бы, что притча эта – символический рассказ о важном представителе «ведущего слоя» и мелком, презренном «аппаратчике».

Итак, Христос говорит: Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 18:10–14). Вот, следовательно, всего три строчки в Евангелии, а сказано в них нечто вечное – то, что действительно относится ко всем временам и ситуациям.

Но возьмем только наше время и себя самих. Если и есть в основе нашей государственной, общественной, да и частной жизни нечто неизменное, то это, конечно, безостановочное самопревозношение, самоутверждение, или, говоря древним, но опять-таки вечным языком, гордыня. Вслушайтесь в пульс нашей эпохи. Неужели не ужаснемся мы этой чудовищной саморекламе, бесстыдству самовосхваления, которые так вошли в нашу жизнь, что мы уже почти не замечаем их? Всякая критика, пересмотр, переоценка, всякое проявление смирения – разве не стали они уже не только недостатком, пороком, но, хуже того, общественным и даже государственным преступлением?

Оказывается, любить Родину – значит все время бесстыдно восхвалять ее, унижая родину чужую. Оказывается, быть лояльным – значит провозглашать все время правоту и безгрешность власти. Оказывается, быть человеком – значит попирать других людей, возвышать себя путем их унижения.

Проанализировав свою жизнь, жизнь своего общества, самые основы его устройства, придется признать, что мiр, в котором мы живем, настолько пронизан грубым бахвальством, что сам того не замечает, ибо оно стало его природой. Да так и сказал один из самых больших и тонких поэтов нашего времени Пастернак: «Все тонет в фарисействе». И страшнее всего, конечно, что фарисейство это признается добродетелью. И, быть может, пора ужаснуться этому, вспомнить слова Евангелия: Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет.

Сейчас тех немногих, которые исподволь, шепотом говорят и напоминают об этом, влекут в суды или заключают в психиатрические лечебницы. И на них науськивают всех остальных: «Посмотрите на этих изменников и предателей! Они против величия и силы своей Родины, против ее достижений! Они сомневаются в том, что наша Родина – самая лучшая, самая сильная, самая свободная, самая счастливая страна! И благодарите ее за то, что вы не такие, как эти несчастные отщепенцы!»

Но поймем, что этот бой, этот спор, ведомый сейчас ничтожным меньшинством, есть бой и спор о духовных источниках жизни. Ибо фарисейская гордыня – это не только слова. Рано или поздно она оборачивается ненавистью к тем, кто не согласны признать мое величие, мое совершенство, оборачивается преследованием и террором, ведет к смерти.

Итак, притча Христа, такая, казалось бы, далекая от нас и простенькая по смыслу, ножом врезается в самую страшную опухоль современного мiра – опухоль фарисейской гордыни. Ибо пока опухоль эта будет расти, в мiре будут царить ненависть, страх и кровь, что и происходит сейчас. Только вернувшись к смирению – к этой всеми забытой, презираемой и отвергнутой силе, можно очистить мiр. Ибо смирение есть, в первую очередь, признание другого, уважение к нему и, сверх того, умение признать свое несовершенство, раскаяться и тем самым – встать на путь исправления.

От бахвальства, лжи и тьмы фарисейства – к свету и целостности подлинно человеческого, к правде, смирению и любви. Вот призыв этой притчи Христовой, вот зов, первый зов великопостной весны, к которой мы отныне начинаем приближаться.

Публикуемые проповеди представляет слушателю сохранившиеся и отреставрированные записи бесед о. Александра из архивов «Радио Свобода». Они содержатся в вышедших параллельно в печатном виде и на аудиодисках «Беседах о. Александра Шмемана», подготовленных к изданию в России издательством ПСТГУ.

Приобрести издание можно в «Православном Слове на Пятницкой»

Фарисей — это лицемер?

Мы привыкли употреблять слово фарисей как синоним слова лицемер. Кем были фарисеи, что значит фарисействовать, что такое фарисейство в религиозном смысле?

Кто такой фарисей?

Слово на Евангельское чтение в Неделю о мытаре и фарисее (07.02.93)

Академик С.С. Аверинцев

Братья и сестры! Верховный приговор Господа нашего поставил молитву мытаря выше, чем самодовольную молитву фарисея. Служба сегодняшнего дня подтверждает этот приговор, и наши чувства привычно к нему присоединяются. Но чтобы согласие нашего сердца с приговором Господа нашего не было слишком привычным и слишком легким, чтобы мы поняли глубину и силу приговора Господа, нам будет нелишне подумать обо всем, что мог бы сказать фарисей в свою пользу.

Мы привыкли употреблять слово «фарисей» как синоним слова «лицемер»

И действительно, Господь наш называл фарисеев лицемерами или, может быть, лицедеями, если иметь в виду значение греческого слова, употребленного в Евангелии. Но Господь наш имел право и власть так назвать фарисеев. Мы же должны задуматься, в каком смысле фарисей — это лицемер? В жизни мы можем называть лицемером человека, который попросту притворяется перед людьми: на глазах у людей принимает вид добродетельного и порядочного человека, а едва люди отвернутся, ведет себя совершенно противоположным образом. О фарисее из выслушанной нами сегодня притчи мы такого не знаем. Он говорит перед Богом и перед самим собой, а не перед людьми, и у нас нет оснований полагать, что он не исполнял в повседневной жизни того, о чем говорил. Он действительно постился дважды в неделю, он действительно, надо полагать, не позволял себе ни малейшего упущения, отсчитывал десятую долю от каждого своего дохода и приобретения в жертву храму. Это не так мало. И такие, по-человечески говоря, порядочные люди, которым не нужно было чужого, которые не согрешили воровством или блудом, — такие люди немало терпели в повседневной жизни от людей, подобных мытарю.

Мытарь — это сборщик налогов, очень часто позволявший себе беззаконие, бравший много сверх того, что ему полагалось (собственно, на этом и держалось налоговое дело в те времена), да еще находившийся на службе у оккупационных властей — у язычников, иноземцев. Земная власть — власть римского наместника — давала преимущество мытарю, и в повседневной жизни, надо полагать, фарисей и его друзья, такие же люди, как он, терпели от людей, подобных мытарю.

И вот для фарисея приходит час реванша. Он — в храме; он видит у входа смущенную и раздавленную сознанием своей вины фигуру мытаря, одного из тех, от кого он терпит в повседневной жизни. Но хотя бы здесь, в храме, святыня, Закон, Божье благоволение — это-то принадлежит ему, фарисею; это его, страшно сказать, карта, которую он может использовать в игре против мытаря. Там, на улице, мытарь имеет над ним власть, но здесь, в храме, все принадлежит фарисею. Ему принадлежит самый Закон, Закон и он — как будто одно. В том-то и ужас проблемы фарисея, что фарисеи, как правило, не были вульгарными лицемерами, то есть обманщиками, ведущими себя противно своим словам, едва от них отвернутся. Это были серьезные люди. И как будто бы можно только позавидовать обществу, уважавшему не богатство, не земную власть, не роскошь, не любострастие и моду, но ученость и благочестие, стремление в точности осознать Закон и в точности его исполнить. Конечно, мы можем сказать (и это будет правда), что отношение фарисеев к исполнению Закона было чересчур мелочным. Но так ли уж легко провести границу между необходимой точностью в исполнении Божьего Закона и недолжной мелочностью? В конце концов, по отношению к величию Бога, все, что можем сделать мы, незначительно. Но разве мы не призваны и в малом исполнить наш долг?

В чем же вина фарисея?

Прежде всего в том, что он судит самого себя и судит мытаря — вместо Бога. Он как будто посягает на престол, уготованный для последнего Суда Божьего, он уже предвосхищает этот Суд. Но, братья и сестры, так ли уж легко нам удержаться от того, чтобы предвосхищать Суд Божий? и говорить от имени Бога, вместо Бога?

Далее. Фарисей заявляет о довольстве собой. Как ему кажется, ему остается только возблагодарить Бога за то, что Бог сделал его праведным исполнителем Закона, а не грешником. Но здесь существо дела опять-таки не в том, что фарисей дерзает так о себе говорить. Ну, хорошо, мы, наученные евангельской притчей, не будем так говорить — мы будем хитрее фарисея. Но ведь духовные учителя вот такое смирение на словах, которому не научился фарисей, воздержание от слов — только слов, но не чувствований, — называли смиренноглаголанием и противопоставляли истинному смирению. Если мы из этой притчи научимся всего-навсего воздержанию от каких-то слов, то фарисей, пожалуй, будет отличаться от нас всего-навсего тем, что он прямодушнее, наивнее, откровеннее, искреннее, если хотите. Он вправду говорит то, что думает и чувствует. Чувства же его связаны с тем, что норма Закона, которую он видит перед собой и вполне справедливо почитает, — норма эта не живая. Из чего это видно? Из того, что ему представляется, будто он до этой нормы дорос, что он ей соответствует, что он исполнил Закон. Это значит, что его закон не живой. Почему? Потому что, если бы его закон был живым, если бы норма, в соответствии с которой он живет, была живая, она бы росла вместе с ним — так, как это показано в Нагорной проповеди. Да, сказано — «не прелюбы сотвори», и фарисей, очевидно, исполнил это — он не совершает физического блуда, коль скоро дерзает благодарить Бога, что он не таков, как блудники. Но Бог требует полной чистоты сердца, чистоты тех глубин сердца, которых человеческий взгляд не всегда видит. В нашем сердце есть такие глубины (об этом задолго до психологии нашего столетия говорил блаженный Августин), которые — бездна, вообще не проницаемая для нашего взгляда.

Мы знаем, что собратья этого фарисея жизнь Самого Живого Бога ставили как бы ниже Закона, потому что приписывали Самому Богу занятия Законом в Его блаженной вечности. Такое мнение было у фарисейских учителей того времени и последующего. Нам легко, конечно, посмеяться над образом Бога, который в Своей блаженной вечности занят тем, что размышляет над Своим собственным Законом — как вечный, небесный, бессмертный, всемогущий и пренепорочный фарисей. Нам легко над этим посмеяться, но такой ход мысли, когда Закон поставлен наравне с живым Богом или превыше Его, — это очень страшный ход мысли, совсем не простой, по существу.

И далее. Фарисей не довольствуется тем, что благодарит Бога за свою верность Закону, но желает видеть грешников как фон, оттеняющий его, фарисея, праведность. Надо сказать, что само слово «фарисей» происходит от древнееврейского глагола, означающего «отделять». Фарисей — это тот, кто отделил себя по своему собственному сознанию от всякой нечистоты, но также и от прочих людей, которые нечистые, которые не таковы, как он. Поскольку он — исполнитель Закона, почитаемый и признаваемый в качестве такового обществом, его обязанность — свидетельствовать о Законе и учить Закону грешников. Но он этим отделяет себя не только от греха, но и от грешника, и таким образом сам кладет перед собой непреодолимое препятствие в исполнении своего долга учить Закону, передавать другим то благо, которое, как он убежден, дано ему самому. Ибо грешный человек и все мы, в силу нашей греховности, привыкли очень живо чувствовать чужое самоутверждение. И когда нам говорят правду, но таким образом, что эта правда должна быть ударом, нас сражающим и обеспечивающим нам поражение в некоей игре, в некоем состязании с тем, кто с нами разговаривает и нас поучает, мы не принимаем поучения. И фарисей, проводя черту разделения уже не между собой и грехом, но между собой и грешниками, отделяя себя от грешников, сам делает все возможное для того, чтобы не быть учителем и никого ничему хорошему не научить.

Мы знаем, что безбожная мысль выступала со многими укоризнами в отношении типа благочестивого, религиозного человека, исполнителя религиозного Закона. Эти обвинения, когда они исходят от безбожников, от злой страсти, направленной против веры, имеют в себе, конечно, много клеветнического и несправедливого. Но постольку, поскольку верны слова псалма пророка Давида «всякий человек есть ложь», поскольку мы — недостойные свидетели истинной веры в этом мире и не изъяты из этого суждения, постольку в обвинениях, во множестве прокурорских речей вновь и вновь произносимых безбожниками против благочестивцев, есть некая доля истины. И христианство, Христово учение, Евангельское учение — это единственное религиозное учение, учение благочестия, которое способно увидеть, и принять, и предложить нам в назидание в этой притче ту долю истины, которая придает какую-то силу немощной хуле нечестия против благочестия. Только одно Христово учение способно научить нас этому из того, как нас, людей, которые через несколько недель должны будут исполнять обязанности поста, нас, приходящих в воскресный день в храм, как нас может увидеть, ну, скажем, мытарь.

Да будем мы всегда жить с живой мерой, которая есть Сам Христос

Когда святые, великие святые и великие подвижники, укоряли себя, называя себя «великими грешниками», это не было смиренноглаголанием. Они говорили так не потому, что у христиан принято называть себя «великими грешниками», а потому, что они действительно в своем живом сердце, в своей живой совести, возраставшей вместе с ростом их подвигов, видели себя великими грешниками. Потому что перед ними была не мертвая мерка, до которой можно дорасти, но Божие Небо над головой. И они, живые, в это Небо росли, и Небо всегда оставалось бесконечно высоким над их головой. Приверженцы других религий могут все исполнить и сказать: «Ну, вот, мы все исполнили!». Не будем обманывать себя, не будем смеяться над приверженцами этих религий. В любой религии все исполнить очень трудно, это дело серьезное. Но христианин никогда, ни на секунду не может почувствовать и сказать: «Вот, я все исполнил», — потому что его мера — живая, Сам Господь наш.

Опубликовано в журнале: «Континент» 2004, №119

Вы прочитали статью Фарисей — это лицемер? Кто такие фарисеи? Читайте также: