восстановлению структуры фразы как при ее произношении так и при письме способствует метод

Восстановлению структуры фразы как при ее произношении так и при письме способствует метод

Восстановлению структуры фразы как при ее произношении, так и при письме способствует следующая система методов. Метод составления картиночных фраз заключается в перестановке ряда картинок, на которых изображены отдельно предметы, действия, объекты. После составления фразы из картинок больной должен выбрать соответствующие окончания для каждого слова внутри фразы. Приведем пример. Перед больным лежит ряд картинок, на которых нарисованы: женщина, мужчина, стирает, режет, читает, причесывается, газета, книга, гребенка и т.д. Ему дается задание — сложить из картинок одно предложение, найти для каждого слова, входящего в предложение, соответствующую картинку, нужное окончание, произнести полученную фразу, записать ее, придумать новую подобную фразу, записать и т.д.

Семантическое конструирование фразы позже замещается схемой фразы, состоящей из соответствующих вопросов к словам фразы, способствующих восстановлению «чувства языка», «чувства структуры фразы» (кто? что? —> что делает? —> что? (чем? кого? к кому?). Заданную схему больной сначала заполняет нужными картинками, а позже словами с соответствующими падежными окончаниями. И заканчивается эта «система методов» методом разбора фразы по частям предложения и по частям речи путем самостоятельной постановки вопросов к каждой картинке и соответствующей записи составленного таким образом предложения.

Другим дефектом, затрудняющим письмо фразы, остается трудность переключения, персеверации. Что касается методов устранения персевераций при письме, то главными из них являются: метод медленного проговаривания при осознанном письме слов, фразы; метод «паузирования» письма, который предполагает увеличение пауз между написанием каждого слова фразы. Эти паузы могут быть реализованы лишь с помощью их материализации, роль которой заключается не только в осуществлении пауз при письме отдельных элементов (слогов, слов), но и переключения внимания больного с письма предыдущего элемента на другой вид деятельности. В этом случае в промежутках между письмом элементов фразы (слов) больному предлагается выполнить какую-либо другую кратковременную операцию, например найти цифру, написанную на лежащих перед ним карточках, соответствующую порядковому номеру написанного им слова, или выбрать среди трех (не более) предметных картинок ту, наименование которой больному предстоит написать, и т.д. Действие написания фразы в этом случае будет состоять из ряда гетерогенных операций: письмо слова —> выбор цифры (картинки) —» письмо следующего слова —» простейшая арифметическая операция —> письмо слова и т.д. Постепенно заполнение пауз посторонними операциями заменяется только соответствующими словам картинками или картинками, обозначающими глаголы, и после работы по этой программе можно переходить к этапу замедленного, осознанного письма фраз.

Методы восстановления речи при моторных формах афазий: сравнительный анализ.

В курсе « Восстановление и реабилитация ВПФ» были выделены: передние и задние формы афазий. К передним формам (лобным) была отнесена Эфферентная моторная афазия (Брока), Данная форма афазии, связана с нарушением эфферентных звеньев речевой системы.

Моторная эфферентная афазия (афазия Брока) возникает при поражении нижних отделов коры премоторной области (44-е, частично 45- е поля). Моторная афазия не представляет собой однородную группу речевых расстройств, в её основе лежат совершенно различные нейрофизиологические, психофизиологические, психологические механизмы. Локализация поражений Г. М., при которых возникают моторные афазии, расположена в различных речевых зонах. Экспрессивная речь, представляющая собой сложный двигательный акт, включает в свой состав (на уровне её моторной организации) систему афферентных синтезов, создающих нужные материальные схемы артикуляций, и систему эфферентных аппаратов, реализующих речь и позволяющих превратить её в плавно протекающий кинетический процесс. Этот процесс и нарушается при поражении передних отделов моторно-речевой зоны – зоны Брока (44-е поле).

Таким образом, эфферентная моторная афазия, как и другие формы афазий, представляет собой системное нарушение всех видов и форм речевой деятельности при ведущей роли нарушения одного (кинетического) аспекта речи.

Первичным дефектом при эфферентной моторной афазии является утрата возможного, быстрого и плавного переключения с одного звена артикулируемой речи к последующему звену.

Симптомом имеет место быть патологическая инертность (возникающая в речевых зонах двигательной коры), что проявляется в невозможности больного, хорошо произносящего отдельный звук, перейти к последующему, а вместо этого продолжающего либо артикулировать прежний звук, либо выдавать контаминацию (сплав) предшествующего звука с нужным. В результате таких дефектов нарушаются динамические схемы произносимого слова.

Потенциально сохранной остаётся артикуляция отдельных звуков, трудности возникают у больных лишь при переходе к произнесению серии звуков – слогов, слов и тем более фраз, где необходимо своевременное и точное переключение с одного элемента на другой. Нарушение механизмов переключения с одной двигательной программы на другую приводит к распаду «кинетической мелодии» речи, проявляющемуся в пересеверациях и эхолалиях.

Сохранной остаётся и непроизвольная, автоматизированная речь (стихотворения, тексты песен). У больных с эфферентной афазией имеются трудности включения в активную речь, при попытке спонтанного высказывания, при поиске ответной реплики в диалоге и т. д. они не могут начать фразу. Но как только больному произносят первое слово искомой им фразы, эта трудность исчезает и он может произнести фразу целиком. * Описанный дефект проявляется лишь в случаях лёгкой и средней степени тяжести афазии, в грубых случаях этот симптом маскируется общей грубой картиной нарушения речи. . Полностью сохранным остаётся и понимание речи!

Центральной задачей восстановительного обучения, в частности, при эфферентной моторной афазии является преодоление инертности в речевом процессе.

Цель состоит в восстановленииустной и письменной речи, чтения, счёта. Всё это может быть реализовано через: *общее растормаживание речи, *преодоление персевераций и эхолалий, *восстановление общей психической активности больного и его вербальной активности.

1 стадия обучения: задача на этой стадии заключается в восстановлении у больного способности активного выделения и произнесения слова, при опоре на автоматизированные речевые ряды (песни, счёт…). Целью является снятие грубых пересевераций, эхолалий, растормаживание речи. В этих случаях применяются такие методы обучения, которые способствуют переводу речи больного на произвольный уровень, здесь обучают больного осознанию собственной речи и произвольному говорению. А так же переключают сознание больного с произносительной стороны речи на её смысловую сторону.

Метод повторения.Способы повторения речи (слов, фраз) в начале обучения применяются не одновременно, а строго последовательно (от простого к сложному). Способы: *сопряжённый (совместный с педагогом, логопедом), *сопряжено-отражённый, *отражённый. Повторение должно быть медленным, напевным, протяжным. Психологический смысл этой процедуры заключается в том, что она увеличивает время повторения, в произносительный акт включается дополнительная характеристика речи – напевность, выступающая в качестве опоры для преодоления персевераций.

Ритмико – мелодический метод.Направлен на растормаживание речи (её произносительной стороны) и преодоление инертности. Способы реализации этого метода: *отстукивание рукой ритма слова, фразы, *пропевание голосом ритмической структуры фразы. Материалом для работы обычно является рядовая речь. После успешного усвоения этих методов (при положительных результатах) больной может самостоятельно выделить и отстучать ритмическую и пропеть мелодическую структуру любой фразы, может активно повторять отдельные слова, активно пересчитывать предметы.

Метод заканчивания фраз.Пациенту даются незаконченные фразы, выразительно произнесённые. Больной должен озвучить недостающее слово в конце каждой фразы. (в дополнение могут даваться картинки, соответствующие фразам). Фразы подбираются от простого к сложному (сначала, несколько предложений заканчивающихся одним и тем же словом, затем – разными) и с минимальным количеством альтернатив.

Приём порядкового счёта.В эту систему включается работа по пересчёту различных предметов обстановки, порядковый счёт с опорой на числа (например, начиная с 5ти…). Этот метод эффективен для снятия персевераций и в целях активизации общего речевого процесса.

Приём игр.Игра переключает внимание пациента с речевой деятельности на другую деятельность, делая речь непроизвольной, автоматизированной. В процессе игры у больного могут возникать целые фраз (ситуативная речь). Игра создаёт благоприятный для занятий положительный фон, что способствует растормаживанию речи. Материалом для работы обычно служат шашки, лото, шахматы, конструкторы.

Показателемтого, что задачи 1-ой стадии обучения достигнуты, является произнесение больным отдельного слова, с которым велась работа на этой стадии.

2 стадия обучения: задачей данной стадии является восстановление активного произнесения отдельных слов (не из речевого стереотипа). Материалом здесь сначала является рядовая речь, а затем выделение отдельных слов из ряда

Последовательная активизация речевой деятельности.

Реализация метода: Пациент слушает ряд и ударами рук по столу воспроизводит общую ритмику речевого ряда, фиксирует каждое услышанное им слово. Затем весь речевой ряд проговаривается сопряжено с одновременным отстукиванием ритма. После овладения этими навыками больной обучается операции по дискретному повторению (часть ряда произносит громко и часть шёпотом), далее, громкое повторение постепенно сужается до одного слова, а все остальные слова повторяются сначала громким шёпотом, а потом про себя. Теперь самостоятельное произнесение одного слова (указанного педагогом и всякий раз другого) громко, а речевого ряда шёпотом. Все эти процедуры способствуют созданию у больного способа активного произнесения слов, снятию персевераций.

Метод семантических связей слова.Данный метод применяется для снятия инертности речевых процессов. Семантические поля в русском языке складываются: * по семантической общности (родовая, категориальная), * по морфологическому признаку (однокоренные слова), * по оппозиции (белый – чёрный)… В реализации метода участвует как слуховое предъявление, так и зрительное (затем и без него). Процедура проводится с помощью сетки (таблицы) противопоставлений.

Показатель того, что 2-ая стадия пройдена – есть возможность больного самостоятельно произносить отдельные слова.

3 стадия обучения: задачей этой стадии обучения является восстановление предикативности речи, и глагольной структуры фразы.

Метод вербализации собственных действий.Психологическая суть данного метода заключается в связи слова с конкретным предметным действием и с вербализацией этой связи. Задание может даваться педагогом, от простого к сложному (в начале одно, и выполняется сопряжено, а затем несколько и самостоятельно).

Метод активных действий с предметом в соответствии с речевой инструкцией.

Психологическим механизмом действия этого приёма является связь знакомой ситуации с определёнными формами слова (его окончаниями). Работа в этом случае направлена на восстановление понимания этих связей (например: «дайте карандаш», «нарисуйте карандашом»).

Метод классификации окончаний.Больному даются сюжетные картинки или фраза, в которой пропущено окончание. И несколько групп окончаний, среди которых есть нужное. Пациент должен выбрать подходящее окончание, фразы записываются, читаются, повторяются.

Метод «фишек».Применяется для преодоления избыточности некоторых речевых конструкций и нарушения порядка слов. Проводится путём вынесения линейной структуры фразы наружу. Схема фразы сначала задаётся вопросами. Позже развёрнутая программа сокращается – задаются две составные части предложения, затем – одна, а позже всё заменяется «фишками», даётся картинка и схема. Каждая часть схемы должна быть заполнена соответствующим словом.

Показатель выполнения поставленной задачи 3-его этапа: человек может контролировать персеверации, ответить короткой фразой, понять и исправить ошибку.

4 стадия обучения: задачей этой стадии является восстановление связной монологической фразовой речи. Расширяем так же и активный словарный запас, преодоление аграмматизма.

Составление рассказа.Возможность составления текста рассказа по сюжетной картинке.

Разбор предложенияБольному предлагается разобрать предложение по частям речи, выделяя все её формы.

Метод письма и чтения.Здесь уже чтение и письмо выступают не как объекты, нуждающиеся в восстановлении, а как приём восстановления и закрепления связной фразовой речи. (например, больному даётся задание восстановить порядок фраз в тексте, для облегчения – по сюжетной картинке).

Метод диалога.Практически применяется в процессе всего цикла обучения, начиная с первой стадии (растормаживающая речь). Однако, меняются задачи этого метода, усложняется процедура и материал, хотя цель остаётся одной и той же – восстановление устной связной речи, вербального общения. Здесь этот метод применяется для восстановления полной коммуникации. Больного учат произносить фразы, связанные по смыслу с репликами собеседника, с постепенным усложнением диалога (сюжетная картинка, а затем темы семьи, работы, хобби человека).

Метод ролевых игр. Данный метод как бы продолжает приём диалога, но увеличивает элемент самостоятельности в речи больного. (работа с баснями, чтение их по ролям, роли покупателя в аптеке, пассажира в транспорте). Целью этого метода служит – адаптация к жизни, социализация. Эта система приёмов направлена на восстановление способа использования связной речи – знание контекста (замысла высказывания), использование лексики и грамматического построения из реплик партнёра, использование простых нераспространённых предложений.

Показателемвыполнения задач является произнесение фразы (немного с аграмматизмами), контроль персевераций (даже при учёте замедленной речи).Вывод: основной задачей по восстановлению и обучению больных эфферентной моторной афазией является: обучение их фразовой речи, её восстановление, а так же письма, чтения, счёта, общей коммуникативной способности и вербальной активности.

Афферентная моторная афазия: Афферентная моторная афазия возникает при поражении нижних отделов теменной области мозга (у правшей), 40-го поля.

Эта форма афазии связана с нарушением кинестетической речевой афферентации, поступления ощущений от артикуляционного аппарата в кору больших полушарий во время речевого акта. Возникают нарушения произношения слов вследствие трудности различения близких артикулем (по типу литеральных парафазий, паралексии, параграфии….звуки: д-л-н). Больные не только неправильно произносят близкие артикулемы, но и неправильно воспринимают их, что ведет к вторичному нарушению функций слуховой системы.

Нередко у этих больных нарушается и неречевой оральный праксис, но иногда афферентная моторная афазия может протекать на фоне полностью сохранного орального праксиса. При повторении близких в артикуляционном отношении гласных, согласных, при произнесении сложных слов больные фиксируют свои ошибки, но не могут исправить, их рот как бы не подчиняется волевым усилиям. Вследствие кинестетического дефекта вторично нарушаются письмо (как самостоятельное, так и под диктовку), причем затруднение артикуляции обычно ухудшает написание слов; при чтении привычные слова произносятся правильно, а сложные слова произносятся неверно, с литеральными заменами.

Основная задача: восстановление способности артикулировать звуки, слова, включая их в доступную для больного деятельность. Идёт опора на сохранный речевой ритм, мелодию, интонацию.

Задача: растормаживание речи с опорой на значение и смысл слова Использование интонации, мелодики, ритма (если они сохранны-задняя речевая зона, нарушены-передняя речевая зона).

Методы для активации эмоциональной и интонационной сферы больного и желания говорить

Интонационно-мелодический метод: фразу произносят человеку, он должен найти соответствующую интонации картинку. Затем производится работа над интонацией и связями с соответствующими предложениями. Метод самостоятельного интонирования: заданных в письменной форме предложений или на основе картинок с эмоциональным сюжетом.

Метод озвученного чтения (эмоциональные методы): читаем насыщенный событиями и эмоциями рассказ, текст, подкрепляем эмоциональной картинкой, начинает появляться ах- и ай=) Ритмичное проговаривание с одновременным отстукиванием. + диалог на эмоционально значимые темы, актуализация прошлых воспоминаний, вопросы о профессии, именах близких.

Невербальные методы: оживление образно предметной сферы (опосредованно воздействуем на речь)

Метод классов и предметов: даётся признак классификации.

Метод рисования по инструкции: рисуют конкретные слова по заданному признаку (усложняя: стол…мебель….) затем опять классификация этих предметов по признакам.

Четвёртый лишний: из лежащих картинок больной выбирает предмет (невербальный вариант)

Составление целого из частей: из картона. Все эти методы направлены на растормаживание моторной стороны соответствующих слов и предложений, на основе актуализации в предметной деятельности значений и смысла предметов, с которыми больной работает. + домино, шашки, шахматы, лото…

Вербальные методы: для растормаживания произвольной речи.

Метод проговаривания автоматизированных рядов: речевые стереотипы, от простого к сложному. Начиная с сопряжённого проговаривания, затем сопряжено-отражённого, затем самостоятельное проговаривание.

Чтение стихотворений: способствует мнестической и ритмико-милодической основе актуализации упроченной речи.

Метод диалога: используется так же рядовая и автоматизированная речь (введение в контекст-о чём будет идти диалог, а затем вопросы привычные с односложным ответом).

Цифровой метод: отвлечение от самой речи, артикуляции и переключение внимания на операции с числами (так же как и в рисовании, игре, конструировании).Составление чисел из цифр и произведение арифметических действий. –активизация непроизвольной речи.

2 стадия обучения: задача-восстановление умения произносить отдельные слова, отвлечение внимания от артикуляции.

Оптико-тактильный метод: человек смотрит на артикуляцию врача, затем ему дают зеркало и он самостоятельно контролирует позы звука. Этот метод ведёт работу прямо «в лоб», действия отрабатываются на осознанном уровне. – не адекватный метод!

Смыслослуховой метод: обогащение смысловых связей(так как нарушена многозначность слова) и произнесение слова целиком. Переключение внимания больного с артикуляционной стороны речи на слуховую (звуковую) и семантическую. (если затормозить двигательный компонент речи, то слуховой становится сильнее. (лимон: много предложений эмоциональных и действенных с этим словом, и педагог эмоционально читает их) – в конце произносит слово лимон!

Классификация предметов: разложить по определённым свойствам предметы: сладкие и кислые,жёлтые и красные, круглые и квадратные. Этот метод идёт в связке с рисованием: самостоятельное или дорисовка предмета до целого.+игра в предметное лото.

Показателемвыполнения задач является – человек может произносить отдельные слова при смысловой стимуляции.

Показателемвыполнения задач 3ёх стадий является: восстановление общего модуса работы артикуляционного аппарата, появление вербальной активности, стремление к вербальному общению, умение произносить отдельные слова, восстановление незначительного пассивного и активного словаря.

4 стадия обучения: восстановление точного произнесения звуков.Произнесение отдельного слога: выделение ритмической структуры слова, чтение близких по артикуляции слов. Подключение письма и чтения, как методов обучения устной речи. (можно операться на буквы разрезной азбуки) – услышать, записать, прочитать, самостоятельно произнести без всех этих предварительных операций и составить предложения. (от простого к сложному с папы и мамы=) Итог: пациент может правильно говорить

5 стадия обучения: восстановление артикуляции отдельного звука и фразовой речи (дабы избавиться от аграмматизмов и закрепился способ высказывания).Оптико –тактильный метод: с зеркалом+логопедические схемы с положениями губ, языка…здесь же работа с письменной речью, так как возникают вторичные аргамматизмы (падежи, окончания). Артикуляционный механизм произнесения звука меняется в зависимости от его положения внутри слова. (кит, кекс, окно)

Пропуски окончаний: предлагают 2 варианта человек выбираетМетод повторения фраз: на основе отработки содержания сюжетной картинки, повтор-запись-чтение-составление фраз с заданным словом.+снятие аграмматизма, восстановление порядка слов, расширение словаря. Метод составления фраз по заданным словам: сначала на основе картинки, затем записать и сам пересказать картинку. Метод диалога: стимуляция речевой активности больного. Вначале вводят в контекст, подготавливают лексический и карточный материал, Переключение с одной темы на другую, просим внимательно вслушиваться больного и подключение новых участников. Показателемвыполнения задач является восстановление коммуникации! Многое зависит от мотивации больных.

История развития письма 3 страница

Методы восстановления письма фразы

После восстановления у больных умения писать целый ряд слов — простых и сложных, высокой и низкой частотности, длинных и коротких переходят ко» второй стадии обучения, задачей которой является восстановление письма фразы. Фраза, как известно, состоит не из независимых слов, а предполагает внутреннюю схему, в которой слова находятся в сложных синтаксических и грамматических связях и отношениях. При эфферентной моторной афазии и аграфии у больных обнаруживается нарушение знания этих отношений, которое проявляется в синтагматических дефектах при письме фразы: больным трудно создать «в уме» схему целостной грамматической конструкции, разместить и связать отдельные слова внутри предложения, в чем и заключается центральный дефект письма на уровне предложений и текстов. Работа над восстановлением письма фразы предполагает прежде всего обучение больных устной речи, умение составлять предложения определенных грамматических конструкций.

Восстановлению структуры фразы как при ее произношении, так и при письме способствует следующая система методов. Метод составления картиночных фраз заключается в перестановке ряда картинок, на которых изображены отдельно предметы, действия, объекты. После составления фразы из картинок больной должен выбрать соответствующие окончания для каждого слова внутри фразы. Приведем пример. Перед больным лежит ряд картинок, на которых нарисованы: женщина, мужчина, стирает, режет, читает, причесывается, газета, книга, гребенка и т.д. Ему дается задание — сложить из картинок одно предложение, найти для каждого слова, входящего в предложение, соответствующую картинку, нужное окончание, произнести полученную фразу, записать ее, придумать новую подобную фразу, записать и т.д.

Семантическое конструирование фразы позже замещается схемой фразы, состоящей из соответствующих вопросов к словам фразы, способствующих восстановлению «чувства языка», «чувства структуры фразы» (кто? что? —> что делает? —> что? (чем? кого? к кому?). Заданную схему больной сначала заполняет нужными картинками, а позже словами с соответствующими падежными окончаниями. И заканчивается эта «система методов» методом разбора фразы по частям предложения и по частям речи путем самостоятельной постановки вопросов к каждой картинке и соответствующей записи составленного таким образом предложения.

Другим дефектом, затрудняющим письмо фразы, остается трудность переключения, персеверации. Что касается методов устранения персевераций при письме, то главными из них являются: метод медленного проговаривания при осознанном письме слов, фразы; метод «паузирования» письма, который предполагает увеличение пауз между написанием каждого слова фразы. Эти паузы могут быть реализованы лишь с помощью их материализации, роль которой заключается не только в осуществлении пауз при письме отдельных элементов (слогов, слов), но и переключения внимания больного с письма предыдущего элемента на другой вид деятельности. В этом случае в промежутках между письмом элементов фразы (слов) больному предлагается выполнить какую-либо другую кратковременную операцию, например найти цифру, написанную на лежащих перед ним карточках, соответствующую порядковому номеру написанного им слова, или выбрать среди трех (не более) предметных картинок ту, наименование которой больному предстоит написать, и т.д. Действие написания фразы в этом случае будет состоять из ряда гетерогенных операций: письмо слова —> выбор цифры (картинки) —» письмо следующего слова —» простейшая арифметическая операция —> письмо слова и т.д. Постепенно заполнение пауз посторонними операциями заменяется только соответствующими словам картинками или картинками, обозначающими глаголы, и после работы по этой программе можно переходить к этапу замедленного, осознанного письма фраз.

Этот и ряд других подобных методов позволяют преодолеть персеверации при письме не только фразы, но и текста. Методы устранения персевераций в восстановительном обучении письму могут быть разные, но они должны отвечать двум требованиям — увеличению пауз между элементами фразы и переключению больного с одного вида операций на другие в пределах одного действия — написания фразы или текста. Описанные методы работы приводят к эффективному восстановлению письма при эфферентной моторной аграфии.

У детей с дефектами динамики письма, проявляющимися в персеверациях предыдущих букв (слов) из-за дефектов переключения инерваторного акта на денерваторный, используются в целом те же общие принципы восстановительного обучения — от общего к части, осмысленность работы и др. Но эта работа должна вестись после (или параллельно) с работой над моторикой рук и тела ребенка — над восстановлением подвижности, ловкости, быстроты и других характеристик движений и предметных действий, и главное, над их способностью к переключению с одного действия на другое. Для этих целей полезны методы пения, рисования, классификации предметов, раскладывания предметов (фигурок и др.) в определенном порядке, движения рук в определенном порядке и др.

На всех этапах в качестве «разминки» полезен музыкальный метод или метод пения. Дети вместе с педагогом поют их любимую песню. Затем они работают над этой песней и выполняют ряд последовательных операций:

1. Педагог и дети вместе поют (целиком или один куплет) знакомую им песню (например, «В лесу родилась елочка. » или «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама. »)

2. После этого рисуют предметы (объекты, явления), о которых поется в песне, обязательно с учетом каждой строки песни.

3. Во время рисования поется соответствующая строка, и так зарисовывается весь куплет.

4. Затем анализируется словесный состав каждой строчки (лес — [в лесу] — [родилась] — елочка).

5. Вместе с педагогом к каждому рисунку подставляют соответствующие слова.

6. Дети поют строку, глядя на рисунки и соответствующие слова.

7. Позже, через 5—7 подобных занятий, рисунки убираются и остаются только слова.

8. Дети смотрят на слова и поют куплет.

9. Затем этот куплет они слушают с магнитофона.

10. Одновременно поют и смотрят на написанные слова.

11. Затем все слова убираются, дети поют и слушают куплет и выбирают из 6—7 разных слов те, которые они рисовали, пели и слышали.

Психологическая сущность этого метода заключается в актуализации наиболее упроченных мелодий и их связи с определенными образами-представлениями и с определенными устными словами. Эти связи выносятся вовне с помощью пения и рисования, что позволяет связать их с образом написанного слова: мелодия + предметный образ + устное слово + письменное слово. Работа над мелодикой слова и его семантикой — важный метод в работе, который создает смысловую основу письма, актуализирует все возможные связи слова. Этот метод следует применять на всех стадиях восстановительного обучения письму и при всех формах аграфии.

К обучению письму слов переходят на следующей стадии, и только после завершения работы на стадии от предложения —> к слову можно переходить к работе над письмом слогов и букв. На последней стадии обучения снова необходимо вернуться к формированию письма фраз: по сюжетной картинке, методом составления предложений из данных (написанных на карточках) слов, методом заполнения пропущенных мест в тексте и т.д.

В течение всей этой работы непосредственно над восстановлением письма, т.е. на всех ее стадиях, должна идти работа над ритмикой (ходьба, отстукивание структуры слова и фразы), над рисованием серий рядов фигур, над переключением в рисовании серии одних фигурок на рисование другого ряда фигурок. Все эти и подобные им упражнения должны быть фоном, на котором ведется работа над формированием письма. Существует еще целый ряд методов, приемов и упражнений, однако следует помнить, что все они должны быть направлены на восстановление динамики моторных процессов и динамики в письме, и вся работа должна идти через смысл, через контекст и от целого к части, что является одним из общих принципов восстановления (или формирования) письма у детей.

Анализ динамики и методов восстановления письма при эфферентной моторной аграфии

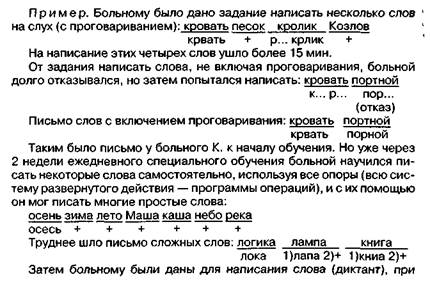

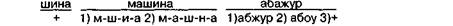

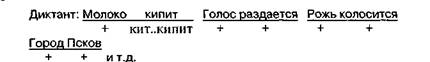

Приведем пример динамики восстановления письма при эфферентной моторной аграфии.

Больной К. (30 лет, переплетчик, образование 7 классов) У больного была удалена саркомоподобная арахноидэндетелиома левой и премоторной области; опухоль росла из серповидного отростка и была преимущественно парасагиттального расположения. В неврологическом статусе больного отмечался правосторонний гемипарез, эфферентная моторная афазия, аграфия, алексия, легкое концентрическое сужение полей зрения.

Нейропсихологическое исследование, проведенное после операции, установило грубейшее расстройство устной речи по типу эфферентной моторной афазии, сопровождающееся грубым нарушением письма и чтения. Эти дефекты устной и письменной речи протекали на фоне сохранного фонематического слуха и хорошего понимания обращенной речи. Затруднения в понимании возникали всякий раз, когда больной слышал быструю речь.

К началу обучения у больного полностью отсутствовало самостоятельное письмо. Не мог больной писать и на слух: написав 1—2 буквы диктуемого слова, он отказывался писать дальше. Отдельные буквы больной писал правильно и самостоятельно, и на слух. Списывание было более сохранным, но даже и здесь больной мог правильно писать, лишь списывая по буквам и проговаривая слово поэлементно. Основными ошибками в письме больного были: пропуск гласных и согласных при их стечении, перестановка букв и пропуск Целых слогов из середины слова, недописывание слов. Процесс письма был чрезвычайно развернутым, вынесенным наружу во всех операциях.

Обучение больного в стационаре продолжалось 2 месяца. Прежде всего больного обучали письму отдельных слов с помощью способа осознания и удержания порядка звуков в слове. Это было задачей второй стадии обучения письму, которая начиналась на фоне уже имевшегося у больного некоторого активного запаса слов, актуализированных семантических характеристик слов, их многозначности, понимания связи значения слова с порядком букв в слове и др. Работа началась с письма простых слов. Основными приемами на этой стадии обучения были складывание слов из букв разрезной азбуки и поэлементное проговаривание слова.

В грубых случаях нарушения письма опора на одно лишь проговаривание оказывается недостаточной. Действие в этих случаях может оказаться выполненным лишь при условии реализации последовательной серии операций, делающей письмо слова чрезвычайно развернутым и вынесенным вовне процессом. Наш больной в начале обучения каждое слово писал от 3 до 5 мин.: он проговаривал каждый слог слова (часто возвращаясь к нему), отбивал рукой (или ногой) ритмическую структуру слова, выкладывал нужное количество фишек, соответствующее количеству слогов, затем проговаривал каждый звук внутри слова, находил соответствующую букву и т.д. Заканчивался такой развернутый анализ состава слова его списыванием, письмом по следам. При этом он часто прибегал к зрительной опоре на оральный образ звука.

этом не разрешалось использовать разрезную азбуку. В этом случае увеличилось количество ошибок и время письма:

Из протокола видно, что исключение из программы одной из операций сильно осложняло процесс письма, что указывает на необходимость последовательного выполнения всех операций.

Постепенно действие письма больного сокращалось: он проговаривал слово только по слогам (опустив побуквенное проговаривание), почти исключил опору на пальцы при количественном анализе состава слова, проговаривание стало короче (без повторений). В связи с этим увеличилась скорость письма.

К концу второй недели обучения больной усвоил способ письма отдельных слов и стал пользоваться им самостоятельно. Сам способ (программа) значительно сократился. Многие слова больной писал при шепотном проговаривании.

После очевидного успеха больного начали обучать письму целых фраз. Работа над фразой шла параллельно с работой над восстановлением устной речи. К концу 2-го месяца обучения больной мог писать небольшие диктанты. Например: «Осень. Листья пожелтели. Идет дождь. Под ногами грязь. На небе грозные тучи». Простые слова он писал уже почти всегда молча, при письме более сложных слов включал шепотную речь, а в трудных случаях обязательно прибегал к громкому проговариванию. Последний способ был не единственным из оставшихся внешних опор при письме. При больших по объему и трудных по составу диктантах или при самостоятельном письме больной прибегал не только к проговариванию, но и к подсчету звуков при помощи пальцев или графической схемы. При этом письмо было почти безошибочным. Автоматизации навыков письма на уровне «в уме» нам не удалось получить, хотя процесс письма стал значительно более сокращенным по составу входящих в него вспомогательных операций и протекал быстрее. Если в начале обучения больному требовалось для написания четырех слов 15 мин., а для фразы, состоящей из трех слов, 12 минут, то в конце обучения больной за 15 мин. писал 30 слов, а за 12 минут мог написать 4—5 предложений из трех слов каждое. На иллюстрации показана динамика письма в процессе обучения больного (рис. 3).

5.3. Афферентная (кинестетическая) моторная аграфия

Методы восстановления письма при афферентной моторной аграфии

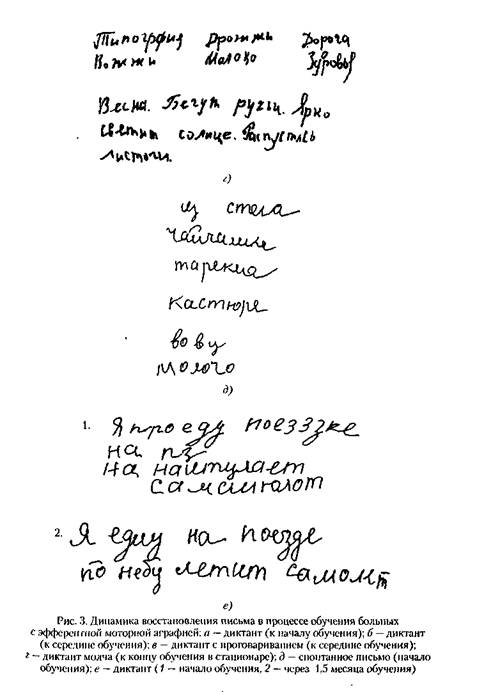

Рассмотрим нейропсихологическую и психологическую картины нарушения письма, которые наблюдаются при поражении нижних отделов ретроцентральной области левого полушария, сопровождающемся нередко афферентной моторной афазией и аграфией. Известно, чтобы правильно написать слово, и тем более серию слов, оказывается недостаточным уточнение звуковой его характеристики, места звука в слове, необходимо также четко дифференцировать звуки по их кинестетическим основам, по месту и способу их образования, так как в акте письма обязательно участвуют скрытые артикуляции. При афферентной моторной аграфии из-за нарушений речевых кинестезии теряются артикуляторные границы между звуками, близкими по месту происхождения. Центральным механизмом нарушения письма при афферентной моторной аграфии и являются дефекты кинестетических ощущений, которые приводят к нарушению тонких артикуляторных движений и к невозможности четкого дифференцирования звуков по их кинестетическим основам, что и ведет к главному дефекту при письме — нарушению письма отдельных звуков, близких по способу и месту образования (таких, как Б-П-М — губно-губные, смычные; Ф-В — губно-зубные, щелевые и т.д.).

Нарушения кинестетических механизмов речи ведут к дефектам в звене формирования артикулем, вследствие чего больные «не чувствуют» (по их собственному выражению) тех звуков, которые они должны записать. При попытке написать диктуемое слово или звук, больной пытается проговорить его, но нарушенные речевые кинестезии не дают ему возможности правильно повторить услышанный звук, и поэтому в его собственной речи одни звуки замещаются другими. Этот дефект ведет к литеральным парафазиям в устной речи, а в письменной — к литеральным параграфиям по афферентному моторному типу. Больной, утративший внутренние схемы артикуляций, несмотря на сохранность акустического и зрительного анализа слова, его сукцессивной структуры, оказывается не в состоянии правильно написать его ни на слух, ни самостоятельно. Нарушение письма и в этом случае выступает чаще всего в грубой форме, но уже по другим основаниям.

В клинической картине этих нарушений письма у больного обнаруживаются литеральные параграфии. Наиболее частыми ошибками являются: а) замена одних звуков другими, близкими по месту происхождения, б) пропуск согласных при их стечении, в) пропуск гласных в словах, г) нередко встречается и пропуск целых слогов (или стечений согласных) из середины слова («Пов» вместо «Псков», «потвй» вместо «портной» и т.п.). Механизм этих ошибок понятен: у больных остается сохранной возможность произнести общий моторный абрис слова на основе сохранности его звукового образа, а звуковой состав нарушен. Наиболее частыми и характерными заменами при этой форме аграфии являются замены следующих групп звуков: Т-Д-Л-Н; М-В-Н; 3-С-Ш-Ч; В-Ф и др. Многие из больных вместо слова «стол», как правило, пишут «слом», или «снол», или «слон», а слово «момент» записывается то как «бомет», то как «мобел», слово «снаружи» — «стдаружи», слово «плавать» — «бнават» и т.д.

В психологической картине обнаруживаются нарушения в звене звукоразличения из-за дефектов кинестетической основы письма. При этой форме аграфии нарушаются практически все виды письма, кроме списывания. Особенно грубо нарушается самостоятельное письмо (изложение, сочинение) и письмо на слух (диктант). Письмо протекает произвольно и с обязательным включением устной речи: больные не могут написать ни одной буквы без ее проговаривания. Именно в этом структурном звене — формирования артикуляции звука, его произнесения и отделения от других звуков обнаруживается тесное взаимодействие письма и устной речи, а также подтверждается положение психологии о кинестетической основе речи.

Афферентная моторная аграфия протекает в синдроме афферентной моторной афазии, при которой нарушается устная экспрессивная речь по тем же механизмам, дефекты которой негативно влияют на письмо. Письмо становится дезавтоматизированным и осознанным процессом, нарушение письма протекает совместно со снижением понимания написанного. Однако, в отличие от эфферентной моторной аграфии, в этом случае остается более сохранной синтагма и грамматическая организация письменного предложения.

Основной задачей восстановительного обучения при этой форме аграфии является восстановление процесса звукоразличения, который и приведет к правильному звукобуквенному анализу при письме и к восстановлению артикулемы. С этой целью работа ведется с опорой на сохранные акустическую и зрительную анализаторные системы и их взаимодействие.

Для восстановления письма обучение ведется на осознанном и произвольном уровне его реализации. Все операции по письму букв, слов, фраз, текста совершаются под контролем сознания и с привлечением внешних опор. При обучении письму больных с сенсорной аграфией, как мы увидим ниже, ведущая роль принадлежит зрению и кинестетическим ощущениям — проговариванию, слуховой же анализатор подключается к работе позже. В случаях нарушения артикуляторного анализа звука, наоборот, с самого начала включается слуховой анализатор совместно со зрительным. Однако и дефектный речедвгательный анализатор в этих случаях необходимо подключать сразу, но только в комплексной работе со звуковым и зрительным анализаторами, поскольку, как показала наша практика, проговаривание является одним из самых необходимых компонентов письма (А.Р. Лурия, Л.К. Назарова, М.Н. Кадочкин, Л.С. Цветкова и др.).

Поскольку обучение письму всегда идет совместно с восстановлением устной разговорной речи, постольку на первой стадии уделяется максимальное внимание восстановлению произнесения слов. Для этого переключают внимание больного с артикуляторной, произносительной стороны слова на его смысловую сферу, а также используют разработанный нами метод смысловой и слуховой стимуляции при произнесении целого слова (СНОСКА: Цветкова Л.С Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга. М.: Педагогика, 1972; Цветкова Л.С Нейропсихологическая реабилитация больных М: Изд-во МГУ, 1985).

К звукобуквенному анализу состава отрабатываемых слов переходят лишь после накопления определенного пассивного и активного словаря у больного. Центральная задача обучения на первой стадии — научить больного произнесению целых слов и умению выделять отдельные звуки из слова. Целью акта письма в этот период обучения становится слово, а не отдельная звуко-буква, которая, как известно, не несет никакой информации и не имеет никакого значения для человека, поскольку не включена ни в семантику, ни в систему отношений субъекта. Опора на значение слова или на его смысл при его записи способствует восстановлению графического образа слова. Мы видим, что и в этом случае применяется стратегия от целого к части и включение отрабатываемых слов в систему семантических отношений слов.

Обучение письму слова должно учитывать ряд условий:

1) подбор слова с учетом некоторых его параметров: частотность (объективная и субъективная), фонетическая сложность, длина, семантика слова (подбор слов идет сначала из разных семантических групп, а позже — из близких, или из одного поля, например, каша, окно, дерево и т.д., помидор, молоко, груша и т.д., помидор, огурец, картофель) свекла и т.д.);

2) работа над письмом малого количества слов;

3) обязательная опора на семантику слова, т.е. связь слов с их значением, смыслом, с предметной отнесенностью;

4) опора на предмет или его изображение (картинку) с одновременным звучанием соответствующего слова-наименования, обеспечивающие фиксацию слова, его значение и смысл.

Восстановление собственно письма начинается лишь на второй стадии с письма слова, а не буквы, и когда в словаре больного появляются произносимые им слова. Известно, что восстановление устной речи, письма и чтения идет обычно совместно, и восстановление одной формы речи влияет на восстановление других. Однако практика обучения и наши специальные исследования взаимного влияния разных форм речи друг на друга в процессе обратного развития показали, что при афферентной моторной аграфии имеются определенные закономерности, указывающие на разную роль различных форм речи на разных стадиях обратного развития. И здесь надо вспомнить о различиях устной и письменной речи в историческом и генетическом плане, в их структуре и функциях.

Так, восстановление письма может оказать отрицательное влияние на восстановление устной речи больного, если его начинать на фоне полного отсутствия устной артикулированной речи и какого-либо активного или пассивного словаря. Как это можно объяснить? Если вспомнить характеристику письменной речи как второй степени абстракции, то становится понятным, что если отсутствует устное слово (I степень абстракции), то отсутствует и представление слова, а следовательно нечего и писать, т.е. отсутствует вторая степень абстракции речи — письменное слово. Так как письмо — это в высшей степени произвольный акт, а устную речь начинают восстанавливать с оживления ее непроизвольного уровня, то нельзя фиксировать внимание больного на произносительной стороне речи. Исследования показали, что многие больные могут писать только те слова, которые есть у них в активном словаре, (СНОСКА: Цветкова Л.С Афазия и восстановительное обучение М: Просвещение, 1988)т.е. те из них, которые они могут проговаривать. И, следовательно, на этой стадии обучения ведущая роль принадлежит устной речи (накопление активного и пассивного словаря), которая способствует восстановлению письма.

Какое значение это положение может иметь для восстановительного обучения? Это значит, что устная речь — первична и является одной из основ письменной речи. Поэтому необходимо сначала работать над восстановлением произнесения слов и фраз, а потом — над восстановлением их записи. Приведем пример. Больному Р. с грубейшей формой афферентной моторной афазии и аграфии (состояние после огнестрельного ранения: поражение в заднелобных, нижнетеменных отделов левого полушария) предлагается диктант слов, которые были в его активном словаре, и слов, которые он не произносил (см. рис. 3, д, е). Эти факты подтверждают значение речевых кинестезии в акте письма: слова, которых еще нет в устной речи больного, он анализирует и пишет с большим трудом, допуская множество ошибок, а чаще всего совсем отказывается от письма.

Поэтому в самом начале восстановления письма у больных с афферентной моторной афазией и аграфией прежде всего работают над устной речью, над возможностью проговаривания слов при письме. К работе над письмом переходят лишь при накоплении необходимого запаса слов устной речи. И только тогда письмо этих слов в свою очередь начинает положительно влиять на чистоту их произношения и их закрепление в устной речи. В дальнейшем наступает обратная зависимость: письмо (и чтение) опережают восстановление устной спонтанной речи и служат опорами для ее восстановления, положительно влияя на рост активного словаря, на скорость и четкость произнесения отдельных слов и высказываний. Поэтому на этой стадии обучают письму целого слова, используя для этого ряд последовательных приемов (или операций), составляющих программу действия больного, последовательное выполнение операций которой ведет к написанию слова.

На этой стадии при письме целых слов может возникать много ошибок, на которые в этот период обучения не следует обращать внимание больного, чтобы не перевести его с семантического уровня письма на произвольный сенсомоторный.

Первый ряд операций направлен на актуализацию у больного отношения к тому слову, которое он должен написать, вызвать образ-представление содержания этого слова, актуализировать его семантику и всевозможные его связи с другими словами. Второй ряд операций направлен уже на запись отрабатываемого слова.

1. Посмотрите на картинку и вспомните все об этом предмете: зачем он нужен, из чего сделан, знаете вы его или нет, как относитесь к нему и т.д. Подумайте обо всем, вспомните.

2. Представьте себе этот предмет (картинка убирается).

4. Если сможете — скажите это слово.

5. Послушайте его (педагог произносит это слово).

7. Найдите его среди написанных слов (выбор из трех слов).

8. Быстро напишите его!

9. Еще раз быстро напишите!

10. Посмотрите на написанное слово (дается карточка с написанным словом и убирается).

II. Еще раз быстро напишите. Не думайте как писать, а что писать. По мере восстановления устной речи и появления в словаре больного спонтанно возникающих слов восстанавливается и возможность письма слов не только активного словаря больного, но и слов, которых еще нет в его активной спонтанной речи.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет