воршуд что это такое

Воршуд

Воршу́д (от удм. вордыны — родить, растить и удм. шуд — счастье) — в удмуртской мифологии дух предка-покровителя рода. К воршуду обращались за исцелением, покровительством в делах. Также считалось, что воршуд может наслать болезнь на человека, оскорбившего его. Культ воршуда связан с культом предков.

Содержание

Обряды

Воршуду было принято подносить хлеб, блины, птиц и животных. Жертвы подносились путём сжигания в очаге святилища-куалы, в которой, как считалось, и обитал воршуд. Также существовал обычай при переезде в новый дом переносить пепел из куалы в старом доме в новую куалу.

Другие значения слова

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

|

Удмуртская мифология Удмуртская мифология | |

|---|---|

| Верховные божества | Инмар • Кылдысин • Куазь • Инву |

| Божество-антагонист | Шайтан (Керемет / Луд) |

| Мифические существа | Алангасары (Зэрпалы) • Вумурт (Вукузё) • Гидмурт • Гондыр • Коркамурт • Нюлэсмурт • Палэсмурт |

| Фольклор | Ватка и Калмез • Дондинские богатыри • Лопшо Педунь • Эштерек |

| Прочее | Воршуд • Кереметь • Куала |

Полезное

Смотреть что такое «Воршуд» в других словарях:

ВОРШУД — шуд вордись, в удмуртской мифологии антропоморфный дух покровитель рода, семьи. Обитает в молельне (куале), где его идол, возможно, хранился в специальном «коробе В.»; в куале приносили в жертву животных и птиц, хлев и блины угощение В.… … Энциклопедия мифологии

Воршуд — название антропоморфного духа покровителя у вотяков. Впоследствии это слово стало обозначать у них идола В., затем место, где ставился этот идол, ящик с приносимыми ему жертвами и, наконец, ту группу людей, которые ему поклоняются … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Куала — О столице Малайзии см. статью Куала Лумпур Куала (куа, чум, устар. квал) святилище в традиционной религии удмуртов. Представляет собой небольшую простую срубную постройку с открытым очагом. До заимствования удмуртами избы русского типа,… … Википедия

Культура Удмуртии — Удмуртия республика в составе Российской Федерации, является ее неотъемлемым субъектом, входит в состав Приволжского федерального округа, расположена в западном Предуралье, в междуречье Камы и ее правого притока Вятки. Страна заселена… … Википедия

Вотяки — инородцы финского племени, пермской группы, живут преимущественно в юго восточной части Вятской губернии, в уездах Глазовском, Елабужском, Сарапульском и отчасти Слободском, а также в соседних уездах Казанской губернии (Казанском и Мамадышском) и … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Удмуртская мифология — Удмуртская мифология совокупность мифологических воззрений удмуртов Содержание 1 Генезис 2 Пантеон 3 Мифические существа … Википедия

Россия. Население: Россия в этнографическом отношении — Первые сколько нибудь обстоятельные сведения о народностях, населяющих Р. (если не считать древнейших, относившихся к ранее жившим здесь народам и дошедших до нас в исторических и географических трудах писателей классической древности и начала… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

КЫЛДЫСИН — му, Кылчин, в удмуртской мифологии бог. Обитает на небе, откуда управляет вселенной. В древние времена жил на земле среди людей, любил появляться на полях земледельцев в образе старика в белой одежде, ходить по межам и поправлять колоски хлеба,… … Энциклопедия мифологии

ФИННО-УГОРСКАЯ МИФОЛОГИЯ — угро финская мифология, мифологические представления финно угорских народов, восходящие к эпохе их общности (примерно 3 2 е тыс. до н. э.). Древние финно угры расселились к 1 му тыс. н. э. из Приуралья и Поволжья до Прибалтики (современные финны … Энциклопедия мифологии

Удмурты — Удмурт Удмурты в национальных костюмах … Википедия

Воршуд что это такое

В приглашении были обозначены сразу несколько событий. Вечером это рок-фестиваль, конкурс этнической красоты, огненное шоу с фейерверком и даже «Ночь кино». А днем был запланирован сход неких «воршудов» и совет старейшин с традиционной народной концертной программой. Что это за сход? Какие такие старейшины? Шаманизм? Насаждение язычества? Завуалированный под музыкальный фестиваль антиправительственный митинг удмуртской молодежи под лозунгами «Воршуд здесь власть»? Пришлось разбираться.

Самые важные языческие таинства связаны с воршудом и проводятся как свадебный обряд. Обзаводящийся отдельным домом хозяин устраивает пир и переносит в свою новую куала (молельню) горсть золы, как воплощение воршуда из очага прежней куалы. Есть и довольно страшноватые легенды. Так, оскорбивших воршуд (в том числе обратившихся в христианство) он может преследовать, душить по ночам, насылать болезнь.

Все это могло бы показаться несведущим людям просто старой страшной сказкой. Только не нам – наш тяжелый опыт, который, если верить классику – «сын ошибок трудных». Нам уже доводилось становиться свидетелями пугающих явлений, с которыми мы сталкивались после наших экспедиций. И дело совсем не в кумышке, которой нас угощают в наших авантюрах. Дважды, возвращаясь из многочасовой поездки, мы оказывались в эпицентре внезапного урагана. Нашу машину буквально заливали потоки воды и сильный ветер сдувал с трассы. А после посещения Зуевых Ключей все видео как будто исчезло с флэш-карты. И только работа трех специалистов, которые в течение суток вручную восстанавливали файлы, позволили опубликовать наши материалы из пещеры Белой и со священных источников. Те же мастера так и не смогли достоверно определить причину сбоя электроники.

Это же слово отражает исконнюю связь бывших вятичей-москалей, народов меря, мурома, мещера, чудь, слившихся с русскоязычными славянами (кривичи? голядь?) (см. пост «Некоторые названия племен. «, «Зюраткуль и Неопалимая Купина. «). Поскольку видно, что «вор» имеет одинаковое значение в этих языках.

Так называемые роды «шеджере» (сильно напоминает «шуд») описаны в работах башкирских этнографов. То же наблюдается и в казахских исследованиях. Возможно, что родовые структуры горных племен Памира и Кавказа так же имеют связь с названиями родов бывших кочевников.

Однако, та часть народов (а это не только коми и удмурты, но и мари, и мордва), которая осталась при своем языке, то есть успешно отсиделась в лесных чащах и болотах при непрерывных массовых переселениях кочевников и завоеваниях территорий в Прикаспийских степях, смогла сохранить (до определенного предела) исконнюю родо-племенную структуру. Можно предположить, что возраст этих структур никак не меньше четырех тысяч лет.

Именно шумерская письменность послужила основой всех нынешних алфавитов.

Однако, где же искать эти руны? Источники а силу исторических причин не сохранились. Возможно, они спрятались в народных вышивках, присущих почти каждому удмуртскому селу.

Исследование названий воршудов, я думаю, могло бы помочь в раскрытии некоторых тайн, как удмуртского (коми) народа, так и народов, возникших на основе ассимиляции и смены языка (башкиры, казахи, шорцы, русские).

Самое интересное в названиях воршудов, это то, что редкие из них несли имена всем известных сильных и гордых хищников, животных, типа волка, медведя, орла. Хотя кащалось бы это сильные, мощные, гордые животные. И это немного смущает при исследовании.

Насчет чеченских тейпов тоже можно сказать, что они, скорее всего тоже где-то близки уже к такому понятию, как «тип» или type на английском языке Чеченский язык, при всей его кавказской гортанности и всяческими придыханиями в некоторых словах на удивление похож на английский (недавно я пыталась посмотреть чеченский разговорник). Что ничуть не опровергает выводов генетического анализа. Чеченцы близки по генотипу к основным родам теперешней Русской равнины. А смесь народов этой территории, очевидна близка и сак-сонам (сыны саков), вышедшим из одной евразийской степи.

++++++

—

Решила привести для примера несколько выдержек из интернета об этимологии слова «вор».

«Вор в нашем представлении — это тот, кто крадет. Короткое, недвусмысленное слово. Однако вспомним «Капитанскую дочку», где защитники Белогородской крепости в ответ на требование Пугачева признать его царем твердо отвечали: «Ты вор и самозванец», имея в виду не причастность лжецаря к кражам, а нечто другое, но тоже весьма нелестное. Неповинен в кражах и беглый мужик по кличке Цыган из романа А.Н.Толстого «Петр Первый», о котором дано было распоряжение: «. бить кнутом вдругорядь, чтобы ему, плуту, вору, бегать неповадно было». Истязали Цыгана за побег, бранили же, как и самозваного царя, вором.

А дело в том, что в старом русском языке слово «вор»-имело больше значений, не ограничиваясь «жуликом, карманником». У Даля это слово толкуется так: «стар.: мошенник, бездельник, обманщик; изменник, разб ойник; так, Гришка Отрепьев, Ванька Каин и др. назывались ворами // ныне: тать, тайный хищник; хитрый, лживый, лукавый человек». И, как мы знаем, исторический персонаж, объявивший себя царевичем Димитрием (Лжедимитрий II), известен под кличкой «Тушинский вор». Словарь Ушакова с пометкой старин тоже дает значение этого слова как «злодей, обманщик»;

Связаны ли эти старинные значения с происхождением слова «вор»? В родственных русскому славянских языках подобного слова не найти: по-украински вор — злодш, по-белорусски — злодэей, по-болгарски — крадец и т.д. Некоторые ученые предполагают, что это слово заимствовано из финского языка. По-фински varas — «вор», varastaa — «красть». Но эта гипотеза, несмотря на ее привлекательность из-за созвучия слов, все-таки не внушает доверия. Дело в том, что заимствования в языках подчиняются определенным закономерностям. От греков наши предки взяли религию, а вместе с нею и такие понятия, как грамота, монах, такие предметы, как лампада. С тюркскими же народами велась оживленная торговля — и привились в русском языке базар, балык, изюм. Да и само слово деньги — это видоизмененное тюрке кое теныа <р современном Казахстане денежная единица именуется теньге). Все это говорит о том, что заимствованное слово — это не случайно забредший чужеземный гость, а скорее новая родня, чье появление обусловлено глубинными интересами и пр

истрастиями.

Но вернемся к слову вор. Финны и их ближайшие родственники эстонцы не отличались задиристостью, воинственностью, и среди них было мало преступников. Это были добропорядочные и трудолюбивые рыбаки, крестьяне, ремесленники, поэтому вполне естественно, что заимствования из финских языков касаются тон предметной области, которая отражает работу и быт этих народов. Сюда относятся названия многих северных рыб — камбала, навага, салака, корюшка; названия деревьев и природных явлений — пихта, тундра, пурга, а также предметов жизненного уклада и разной снеди — рига, пельмени, сайка. Согласимся, что в таком соседстве слово вор смотрелось бы чужаком.

Да и внешне это слово выглядит вполне русским, напоминая с-бор (отбрать), за-тор (тереть), раз-дор (драть). Такое сходство ставит перед этимологом задачу: найти глагол, от которого можно было бы произвести слово вор.

Авторы наиболее авторитетных этимологических словарей М.Р. Фасмер и П.Р. Черных считают, что им может быть глагол врать. Это предположение подкрепляется одним из старинных, как мы помним, значений слова вор — «обманщик». Но является ли это значение первичным для самого глагола врать? В старинном сборнике пословиц (XVIII в.) читаем: «Не всё ври, что знаешь», где глагол врать явно не означает «обманывать», а скорее «выбалты вать», «много говорить». И слово врач происходит как раз от этого глагола (как толкач от толкать, а рвач от рвать). Известно, в старину лечение часто сводилось к заклинаниям, так как слову, исходящему от знахаря, приписывалась магическая сила. Врач, таким образом, был заклинателем. И первичное значение слова врать все-таки было говорить, заклинать, заниматься словесной магией. По-сербскохорватски врач, врачар означает «прорицатель», «колдун», а в сибирских диалектах русского языка врач — то же, что «лгун, мошенник». Со времени крещения Руси все, что было связано с языческими обрядами и колдовством, стало считаться предосудительным и нечистым, поэтому у глагола врать появилась отрицательная окраска.

Но существует ли связь между этими словами — вор и врать, как считают авторы двух этимологических словарей? На мой взгляд, возможно, но не очевидно.

Проверить родство или связь слов мы можем еще с помощью одного способа. Дело в том, что от похожих слов образуются однотипные слова. Например, от глаголов жить, пить, вить соответственно можно произвести: жив-ой, пив-о, из-шв, а также гой — «крепыш «, «богатырь» (вспомним былинное приветствие «ой ты гой еси, добрый молодец»), из-гой — «изгнанный из общественной жизни», за-пой, под-вой и т.д. Такие группы слов называются словообразовательными рядами. В них могут располагаться даже такие слова, которые в живом языке не засвидетельствованы (но все они подчинены одним и тем же законам). Попробуем проверить правильность нашего предположения с помощью словообразовательного ряда. Для этого нам потребуются глаголы, по своему строению сходные с глаголом ворить: творить и торить. От них образуются однотипные существительные: за-твор, за-тор, за-вор (в русских говорах означает «забор»); от этих существительных в свою очередь образуются и подобные прилагательные: при-твор-ный, про-ворный, торный. А вот глагол врать участвует совсем в других рядах: врать — враль — завиральный. От торить не образуешь траль или от творить — твраль (труднопроизносимая бессмыслица), так же, как врать явно не имеет отношения к слову проворный: разные ряды и значения. И судя по всему этому, вор не находится в родстве с врать. Более вероятной кажется связь вора с глаголом, ведущим полупризрачное существование.

На первый взгляд в глаголе отворить нет ничего необычного, и кажется, что образован он так же, как и созвучный с ним глагол затворить: к одному корню — твор-присоедины разные приставки. Однако по правилам русского языка приставка не теряет своего согласного, присоединяясь к корню (ср. оттрепать, оттрубить; «оттрубили трубачи тревогу»), и, значит, этот глагол должен бы выглядеть так: оттворить. Но такого глагола не существует. Так в чем же тут дело?

В языке же современном у него много родственников: глагол верать (Новгородская область) — «совать, прятать» (прямое занятие вора); вереница, веревка, верига — «цепь»; верея — «косяк, столб, ворот» — довольно редкое в современном языке слово, давшее название старинному городу Верея недалеко от Москвы.

Древний же корень *иет1, от которого происходят русские вор, верать и литовское verti, означал «открывать, закрывать, толкать, быстро двигать, пронзать, прятать». Таким образом, вор — это проныра, пролаза, шустряк (по известной русской пословице — «на ходу подметки режет»), особа, склонная к скрытности, но также и к насилию. Понятно, почему в древнерусском языке с этим словом связан такой широкий спектр значений: жулик, обманщик, смутьян.

Наука этимология, основанная на почти математически строгих языковых закономерностях, добилась больших успехов. При чтении популярных работ иногда может возникнуть впечатление, что почти все ее вопросы решены и происхождение большинства слов вполне ясно. Но это не так. История любого слова ведет нас к доисторичес-

кому периоду языка, от которого не осталось текстов и о котором можно только гадать. Поэтому для проверки своих догадок (гипотез) этимологу приходится использовать самые разные лингвистические методы, среди которых важную роль играет словообразовательный анализ. Его строгость и четкость способствуют разгадыванию языковых тайн, подчас таких запутанных, как сопутствующие короткому слову вор.

Константин КРАСУХИН

++++

И ещё одна цитата из интернета:

I

I. «грабитель, мошенник», засвидетельствовано в XVI в. (см. Срезн.), часто о Лже Дмитрии I и II в знач. «мошенник, авантюрист» (напр., Разор. Моск. Госуд. 22), укр. ворю;га «вор».

Скорее всего, связано с вру, врать; см. Ягич, AfslPh 17, 292. Сюда же стар. русск. воровать «прелюбодействовать» (Котошихин 131), воровской «обманный, мошеннический» (там же), далее, завору;й «наглый плут». Из прусск. заимств. фин. vora, voro «разбойник»; см. Миккола, Ber;hr. 104. С вор сопоставляли также прово;рный; ср. также диал. ворово;й «удалой, бойкий, проворный», олонецк. (Кулик.), которое, однако, скорее связано с болг. прови;рам «просовывать, вставлять», лтш. ver;u, vert «бежать»; см. М. – Э. 4, 542; Маценауэр, LF 42, 92. Неприемлема, далее, этимология вор из фин. varas, род. п. varkaan «вор» (вопреки Микколе, Ber;hr. 104; WuS 2, 268; Хаверсу 154), потому что последнее восходит к герм. *wargaz, гот. wargs; см. Сетэлэ, FUF 13, 468 (с литер.). Неубедительно также сравнение Брандта (РФВ 25, 214) с польск. w;r «мешок» по аналогии моше;нник : мошна;. Миклошич (Mi. EW 382), Сольмсен (Unters. gr. Lautl. 296 и сл.) и Мейе (Et. 226) сближают вор и польск. w;r с вера;ть «вставлять, запирать», причем, однако, не учитывается знач. слова вор. Фонетически неудовлетворительно предположение о заимств. из уйг. o;ry «вор», тур., чагат., кыпч. o;ru «плут, негодяй» (из соответствующей др.-чув. формы Гомбоц (109 и сл.) объясняет венг. or, oru «вор»; ср. о тюрк. словах Радлов 1, 1010, 1020 и сл.).

(См. еще Евгеньева, УЗ ЛГПИ, 20, 1939, стр. 145 и сл. – Т.)

II

II., во;ра ж. «забор, ограда», диал. также «осмотр рыболовного садка», арханг. (Подв.), др.-русск. воръ м., вора ж. – то же (Срезн.). Связано с вера;ть (см.), лит. v;ras «жердь в заборе, ограде», ap;varas «загон», гот. warjan «препятствовать», оск. veru им. п. мн. ч. «дверь»; см. Траутман, BSW 352. Едва ли прав Миккола (Ber;hr. 105), сближая вор II с вор I, прово;рный. См. еще вар, во;рок, обо;ра.

Так что само слово Вор-шуд также означает присутствие энергии кручения, энергии гравитации, с которой потом нужно внимательно работать, чтобы что-то получить.

Чем отличны гласные с «й».

Как я уже показывала ранее, «й» соотносится с самой высокой точкой, например, головой у человека («йыр»). Однако, важной удмуртском диалекте «й» часто переходит в «дз», а у «дз» есть аналогии «р», «ж», «з», «г» (см. выше и тему об этимологии слова Волга с т.зр. удмуртского языка).

Что означает каждая гласная без «й» или «дз»?

Цитата из википедии:

Ве;ра — признание чего-либо истинным без предварительной фактической или логической проверки, единственно в силу внутреннего, субъективного непреложного убеждения, которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их[1].

Вера обусловлена особенностями психики человека. Безоговорочно принятые сведения, тексты, явления, события или собственные представления и умозаключения в дальнейшем могут выступать основой самоидентификации, определять некоторые из поступков, суждений, норм поведения и отношений[2].

Этимология

Русское слово «вера» восходит к праслав. *v;ra (ст.-слав. в;ра, болг. вя;ра, польск. wiara, чеш. v;ra), которое в свою очередь является субстантивированной формой женского рода праиндоевропейского прилагательного *w;ros (др.-в.-нем. w;r «правдивый, верный», др.-ирл. f;r «правдивый, истинный», лат. v;rus «истинный, правдивый»)[3].

Странно, что в данном случае есть отклонение от смысла русского слова. Хотя во многих глагольных формах смысл русских и удмуртских слов одинаков.

Есть ли причина для этого?

Именно речь человека, его слова несут смысловую нагрузку. Записанные слова, рассказы, такие как, например, Библия, Коран, Веды становятся источником ВЕРЫ миллиардов последователей. То есть они без раздумий и без всяких аналитических толкований просто все принимают на веру.

Воршуд — покровитель рода

Воршуд — покровитель рода

Воршуд или шуд вордысь — дух-покровитель рода и семьи у удмуртов: слово шуд в переводе означает «счастье, доля». Изображение воршуда хранилось в специальном коробе в молельне — куале (куа), срубной постройке без окон, где располагался также священный родовой очаг.

Л.С. Грибова считает, что изображения воршуда были схожи с упоминавшимися бляхами, выполненными в пермском зверином стиле.

Каждая из 70 родовых группировок удмуртов имела своего воршуда со своим именем, иногда восходящим к именам священных — тотемных — животных: имя рода Юс значило «лебедь», Докъя — «глухарь», Чабья — «щука» и т. д. В качестве воршуда могли почитать и быка; его фетиш — рога — хранились в воршудном коробе. Удмуртские фамилии восходят к этим родовым обозначениям: Ошев — от «ош» («медведь»), Мошев — от «мош» («пчела») и т. д. В первобытные времена, когда действовали правила экзогамии и нельзя было брать невест из своего рода, знание этих тотемных символов было необходимо.

Воршуду молились вместе с Инмаром, так что их имена иногда сливались — Инворшуд. В куале приносили в жертву животных и птиц, хлеб и блины — угощение воршуда. Обзаводящийся новым домом хозяин приглашал воршуда к себе в новую куалу и устраивал по этому поводу пир; горсть золы из старого очага — воплощение воршуда — переносили в новую куалу; переезд воршуда в новое жилище сопровождался свадебными обрядами и песнями — ведь дух-покровитель должен был заботиться о продолжении рода. Воршуда молили о покровительстве во всех делах и несчастьях, особенно во время болезни, переездов и т. п. Особо ему поклонялась молодуха: ведь нужно было, чтобы ее приняли в род. Оскорбившего или недостаточно почитавшего воршуда дух мог преследовать, душить по ночам, насылать болезни, как и славянский домовой.

Ежегодным ритуалом в честь воршуда руководил жрец (восясь). На жертвенный стол под старой елью или сосной выносили воршудный короб, в жертву приносили белого бычка, шкура которого вывешивалась на ветвях. После каждого моления в короб складывали помимо фетишей, связанных с культом Кылдысина, серебряные монеты, которые собирал жрец. Эти деньги шли только на нужды культа — считалось, что вор, покусившийся на богатство воршуда, умрет или ослепнет. Рассказывают и об изображениях воршуда — гуся с серебряным клювом, быка с золотыми рогами (оба персонажа характерны для мифов финно-угорских народов).

Чудесный орел переносит богиню на небо: этот мотив повторяется на иранском блюде и пермской подвеске.

Фигурка летящей птицы. XI в. Бронза.

Раннесредневековое искусство Прикамья — Пермской земли очень своеобразно. В современной науке за этими фантастическими, шаманскими, полузооморфными фигурами закрепилось наименование «пермский звериный стиль». Распространенный образ пермского звериного стиля — человек с головным убором в виде головы лося или просто с головой лося, стоящий на ящере. Среди бронзовых литых фигурок и бляшек встречаются изображении семейства — взрослая пара и ребенок, которые стоят на ящере.

Прорезная бляха. VII–VIII вв. Троицко-Печорский р-н. Бронза.

Прорезная бляха. VIII–IX вв. Чердынский р-н Пермской обл. Бронза.

Полая пронизка в виде крылатого пса. VI–VII вв. Похожие отливки обнаружены во многих местах Прикамья. Пронизки надевали на нить и украшали ими костюм. Бронза.

Прорезная бляха. VII–VIII вв. Пос. Курган Чердынского р-на Пермской обл. Бронза.

Полая подвеска с объемными фигурами двух людей, сидящих на ящере. VIII–IX вв. (р. Ухта). Бронза.

Бляха. VIII–IX вв. Местные жители прозвали эту бляху «ячменным богом». «Ячменный бог» попирает ногами существо, воплощающее преисподнюю; лоси символизируют земной мир, которому покровительствует бог растительности. Чердынский музей.

Бляха, представляющая близнечные мотивы. VIII–IX вв. Найдена под корнями старой ели в 1947 г. Село Кольчуг Чердынского р-на Пермской обл. Бронза.

Композиции на ажурных бляхах раскрывают нам устройство шаманской «Вселенной», состоящей из нескольких зон, и изображают странствие шамана в подземный либо небесный мир. Помимо трех зооморфных символов, воплощающих основные зоны космоса, на бляхах помещены, как правило, изображения семи лосиных и птичьих голов, процессии из семи следующих друг за другом людей-лосей. Узор в виде вьющихся полосок, возможно, изображает реки, соединяющие Верхний и Нижний миры.

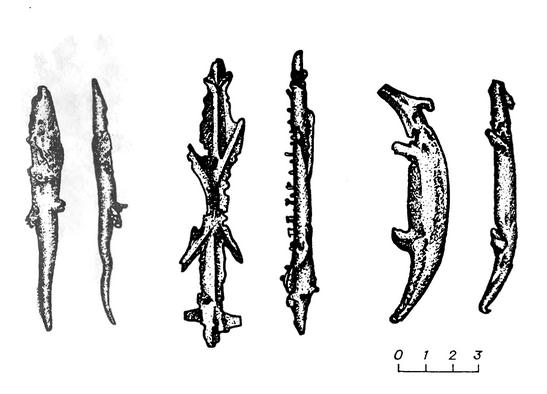

С помощью подобных литейных форм (VII–IV вв. до н. э.) изготавливались странные фигурки — нечто среднее между человеком и некоей амфибией; древнейшие образы звериного стиля на Урале.

В культовом амбарчике, посвященном родовому духу-предку манси Ворсик-ойке, этнографы обнаружили литые свинцовые фигурки. Одна из них напоминает ящерицу или рыбу (к спине которой присоединена медная монета), другая — странное пресмыкающееся существо, третья — бобра.

Читайте также

Пеко — покровитель урожая

Пеко — покровитель урожая Пеко, или Пекко, был особенно почитаем у восточных эстонцев — сету. Он именовался также «древним богом» или «древним идолом». Изображение Пеко изготовляли из воска или дерева, зимой особый жрец хранил его в амбаре, а во время сева идола выносили

Покровитель людей Мир-сусне-хум

Покровитель людей Мир-сусне-хум Мир-сусне-хум («Смотрящий за миром») имеет множество имен и эпитетов: Ма-ехне-хум, Вит-ехне-хум («Землю объезжающий человек», «Воду объезжающий человек»); Али-хум («Южный человек» — он считался специальным покровителем верховий Оби); Лувн-хум

Глава шестая «Арестантские роты особого рода»

Глава шестая «Арестантские роты особого рода» Раз уж мы начали тему, в наши дни определяемую словом «социалка», то есть смысл двигаться дальше в этом направлении. Где медицина и благотворительность — там и образование.Символ провинциального образования — конечно же

«Жидовин из рода Данова»

«Жидовин из рода Данова» Атмосфера петровских реформ была разрушительна для повседневной жизни рядового человека. В их основе лежало стремление рассматривать людей и общество как некий механизм, который может управляться мастеровым. В концепции Петра проступали черты

«В потребностях всякого рода нет недостатка»

«В потребностях всякого рода нет недостатка» Дворяне использовали труд крепостных портных, башмачников, швей и вышивальщиц вплоть до реформы 1861 года. М.Л. Назимов вспоминал о жизни своей семьи в уездном городе Арзамасе в 1810-х годах, где его отец служил соляным приставом –

Глава 4 Первые короли из рода сыновей Миля

Глава 4 Первые короли из рода сыновей Миля Теперь на авансцене легендарной истории Ирландии оказываются короли и герои из рода Сыновей Миля. Но, как мы уже сказали, божества из Племен богини Дану отнюдь не были забыты. Волшебный мир, в котором они живут, незрим для смертных,

ПОСТ- (oт ПОСТ-культуры) (сущ. ср. рода — оно, нечто, не имеющее определенного рода)

ПОСТ- (oт ПОСТ-культуры) (сущ. ср. рода — оно, нечто, не имеющее определенного рода) Рабочее понятие, используемое В. Бычковым для обозначения современной (условно — с сер. ХХ в., с поп-арта в искусстве, хотя истоки его коренятся в начале нашего столетия) ситуации в сфере

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОДА КАМЕАМЕА

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОДА КАМЕАМЕА Камеамеа III, устоявший перед попытками Великобритании и Франции аннексировать гавайское государство, умер в 1854 году. Этому королю суждено было править своей страной дольше, чем всем его предшественникам и преемникам. За время своего правления