воротная вена печени увеличена что это значит

Что покажет расшифровка УЗИ брюшной полости

Для начала давайте посмотрим, что показывает данное ультразвуковое исследование.

За передней стенкой живота находится большое пространство – брюшная полость. В ней расположено довольно много органов, которые и покажет ультразвук полости живота. Это:

Брюшная полость выстлана двумя слоями тонкой оболочки – брюшины. Именно ее воспаление называется перитонитом и является опасным для жизни состоянием. Органы по-разному покрыты брюшиной: некоторые в нее обернуты, некоторые даже не касаются, но находятся внутри очерченных ею границ. Условно полость разделяется на собственно брюшную полость и забрюшинное пространство. К последнему относится нижняя часть списка органов, начиная с почек.

Все эти органы – и брюшной полости, и пространства за брюшиной — смотрят на УЗ-исследовании брюшной полости. Это исследование способно выявить наличие повреждения структуры, воспаление, патологические образования, увеличение или уменьшение органа, нарушение его кровоснабжения. То, как справляется больной или здоровый орган со своими функциональными обязанностями, ультразвук не видит.

Что дает УЗИ. Исследование помогает найти причину болезни в таких случаях:

Патология, определяемая на УЗИ

Что диагностирует УЗИ полости живота. С помощью данного исследования могут быть выявлены такие болезни:

1. Со стороны желчного пузыря:

2. Со стороны печени:

3. Со стороны почек и мочевыделительной системы:

4. Со стороны селезенки ультразвук брюшной полости выявляет:

5. Со стороны поджелудочной железы:

6. УЗИ выявляет свободную жидкость в брюшной полости

7. Со стороны брюшной части аорты или ее ветвей может быть видна аневризма и ее расслоение, сужение сосудов

8. Со стороны забрюшинных лимфоузлов видно их увеличение, однородность структуры

Как понять результаты исследования

Для этого рассмотрим бланк (протокол) УЗИ. В нем указаны моменты, которые касаются каждого органа по-отдельности.

Расшифровка УЗИ брюшной полости в отношении этого органа включает:

| Параметр | Что написано в бланке | Нормальные показатели УЗИ у взрослых |

|---|---|---|

| Размеры всего органа | Норма, уменьшена, увеличена (подчеркнуть нужное) | Норма |

| правая | Указаны цифры в см по каждому пункту | До 12,5 |

| левая | До 7 | |

| хвостатая | 30-35 | |

| Косо-вертикальный размер (КВР) правой доли | Цифры в мм | До 150 мм |

| Контуры | Подчеркнуто, ровные они или нет | Ровные |

| Капсула | Подчеркнуто, дифференцируется она или нет, утолщена или нет | Дифференцируется, не утолщена |

| Толщина левой доли | Цифра в мм | 50-60 |

| Толщина правой доли | 120-125 | |

| Эхоструктура паренхимы | Подчеркнуто, норма, повышена или снижена | Норма |

| Очаговые образования | Есть или нет | Не должно быть |

| Воротная вена | Указан размер в мм | До 14 мм |

| Сосудистый рисунок | Обеднен, обычный или усилен | Обычный |

| Нижняя полая вена | Размер в мм | Анэхогенная, диаметром 20 мм |

| Вены печеночные первого порядка | Размер в мм | До 1 мм |

На видео специалист рассказывает об ошибках, возникающих при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости.

Норма УЗИ по результатам осмотра этого органа:

Признаки патологии желчного пузыря

Расшифровка УЗИ желчных протоков

В норме на УЗИ желчные протоки имеют такие характеристики:

Нормы поджелудочной железы на УЗИ

Снижение эхоплотности железы говорит об остром панкреатите, увеличение ее – о хроническом панкреатите или раке. Также о хроническом воспалении говорит и расширение вирсунгова протока. В «пользу» рака же свидетельствует сегментарное увеличение размеров и неровность контура железы, вдавление на поверхности печени, а также смещение или сдавливание нижней полой вены или аорты.

Расшифровка УЗИ селезенки

УЗИ полых органов (желудка, тонкой, толстой и прямой кишок)

Здесь указывается только то, есть ли симптом «пораженного органа» (его не должно быть) и имеется ли депонирование жидкости в просвете кишки (этого также не должно быть).

Если проводилось УЗИ еще и почек, то описание этого органа также входит в заключение исследования. Результаты обследования почек по УЗИ в норме:

Лимфатические структуры при ультразвуковой визуализации

УЗИ забрюшинных лимфоузлов в норме предполагает такое заключение «Лимфоузлы не визуализируются». То есть, если они имеют нормальные размеры, их ультразвук «не видит». Увеличение этих органов иммунитета говорит или об инфекционном заболевании, имеющемся в брюшной полости, или о злокачественном образовании. В последнем случае они могут увеличиваться из-за того, что в них «обитают» клетки рака кроветворной системы, а также при метастазах любой расположенной рядом опухоли органа.

В заключении УЗИ сонолог (врач ультразвуковой диагностики) указывает наличие патологии: он описывает, на что похожи эхо-признаки. Если в направлении врач указывает, что нужно провести осмотр на предмет какого-то заболевания, но его УЗИ не визуализировало (например, калькулезный холецистит), тогда может быть фраза «Эхо-признаков заболевания не выявлено». Окончательный диагноз ставит только врач, направляющий на обследование.

Кому нужно пройти допплерометрию брюшнополостных сосудов

Это обследование, которое еще называется УЗДГ (то есть ультразвуковая допплерография) брюшнополостных сосудов, выполняется зачастую вместе с УЗИ. Пациентом по ощущениям не дифференцируется и не является более вредным, чем УЗИ. Оно позволяет оценить анатомию и характеристики кровообращения в таких сосудах, как:

УЗИ сосудов брюшной полости позволяет вовремя выявить ранние нарушения в сосудах, выявить и оценить степень повышения давления в воротной вене (при циррозе, «застойной» печени), оценить результат имплантации кава-фильтра.

УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей помогает в диагностике:

В исследование сосудов во время УЗИ на современной аппаратуре почти всегда входит и дуплексное ангиосканирование. Это – «золотой стандарт» в оценке кровообращения в венозных сосудах. Он позволяет выявить патологические забросы крови, препятствия кровотоку, оценить их локализацию, протяженность и степень выраженности.

При данном виде исследования сонолог получает цветное двухмерное изображение брюшнополостных сосудов, где красный цвет означает движение крови к датчику, а синий – наоборот, от датчика. По интенсивности красного и синего цветов врач делает выводы о скорости кровотока на любом участке сосудистой системы.

Дополнительные данные об исследовании

Отзывы об УЗИ, в основном, положительные: исследование безболезненно, безвредно, очень информативно. Отрицательный момент заключается в том, что перед процедурой нужно тщательно подготовиться, чтобы газы в кишечнике («явления метеоризма») не помешали правильной диагностике.

Сколько стоит провести данное исследование. Полное обследование всех органов (включая почки и мочевыводящую систему) с дуплексным ангиосканированием оценивается клиниками в среднем в 2000- 2500 рублей. Осмотр отдельных органов с оценкой в них кровотока обходится около 800-1000 рублей.

Таким образом, расшифровка УЗИ брюшной полости должна проводиться специалистом с учетом не только цифр «нормы», но и на основании клинических проявлений. Указанные выше значения помогут вам немного разобраться с выявленной у вас патологией, но окончательную оценку должен давать специалист терапевт или гастроэнтеролог.

А еще здесь искали: узи брюшной полости расшифровка норма, не видят жидкость на узи, бланк для УЗИ органов ЖКТ, селезеночная вена норма у взрослых

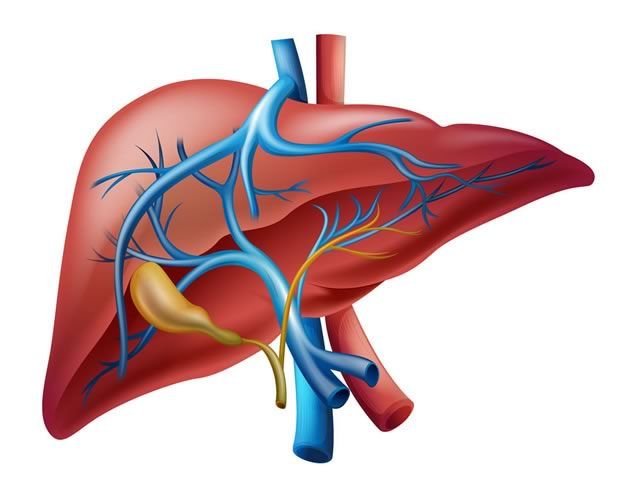

Воротная вена

Поражения воротной вены

Выделяют следующие виды патологий.

Портальная гипертензия. Данное заболевание характеризуется увеличением внутреннего давления в воротной вене. Причинами развития данной патологии могут быть вирусные гепатиты, печеночный цирроз, нарушения обменных процессов, тяжелые сердечные заболевания, тромбы печеночных, селезеночных вен и другие. Симптоматика выражена диспепсией, снижением веса, тяжестью в правом подреберье, общей слабостью.

Тромбоз. Данная тяжелая патология развивается при формировании кровяных сгустков в просвете воротной вены, препятствующих оттоку крови. Основными причинами развития тромбоза являются следующие: воспаление и злокачественные образования органов пищеварения, травмы печени, желчного пузыря, селезенки, аномалии свертываемости крови, цирроз, различные инфекции и другие. Патология проявляется болевыми ощущениями в области живота, тошнотой с последующей рвотой, повышением температуры, диспепсическим синдромом и другими симптомами.

Кавернозная трансформация. Заболевание характеризуется образованием сосудистых полостей (каверном), заполненных кровью, и развивается вследствие генетического порока формирования вен, заключающегося в их значительном сужении, частичном или полном отсутствии. Кавернозная трансформация является врожденной аномалией. Если она не была выявлена в детстве, то обнаруженная в зрелом возрасте указывает на прогрессирующую портальную гипертензию, вызванную гепатитом или циррозом.

Пилефлебит. Эта патология характеризуется гнойным воспалением воротной вены, спровоцированным перитонитом, возникшим после перенесенного острого аппендицита. Симптомами пилефлебита являются: сильный жар, боли в животе с признаками отравления, желтуха, внутреннее кровоизлияние в венозной области пищевода, желудка и другие.

Диагностика и лечение

Диагностические мероприятия включают в себя следующие этапы и методы: осмотр, сбор анамнеза, ультразвуковое обследование, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, портографию. Полученные инструментальными обследованиями данные дополняются показателями анализов крови. Лечение зависит от вида и тяжести поражения, сопутствующих симптоматических патологий и других факторов.

Синдром портальной гипертензии

Введение

Кровь, питающая ряд органов брюшной полости, отводится по единому венозному руслу. Эта вена называется (учитывая ее расположение) воротной или портальной веной печени; она имеет множество ответвлений и является наиболее крупной веной в организме человека, достигая в диаметре 8-12 мм. Как и в любом ином магистральном кровеносном сосуде, в воротной вене должно постоянно поддерживаться определенное кровяное давление – здесь оно в норме составляет от 5-7 до 10-12 мм рт. ст. Хроническое превышение этого уровня приводит к общим нарушениям гемо- и гидродинамики брюшной полости, дегенеративным изменениям в тканях и другим тяжелым последствиям, которые в совокупности образуют синдром портальной гипертензии.

По определению, синдром не является самостоятельным заболеванием; это устойчивое, повторяющееся сочетание взаимосвязанных клинических симптомов, которое может формироваться в силу разных причин, но обладает собственными специфическими закономерностями развития и протекания. Это в полной мере касается и синдрома портальной гипертензии.

Причины

Выделяют две основные группы причин развития портальной гипертензии: внепеченочные и внутрипеченочные. На этих же критериях (конкретная локализация блока воротной вены) построены общепринятые ее классификации, обычно включающие под- или предпеченочную форму, внутрипеченочную (с несколькими подтипами), надпеченочную и смешанную.

Согласно доступной медицинской статистике, наиболее распространенной (85-90%) является внутрипеченочная локализация нарушений портально-венозного оттока. В этиологическом плане внутрипеченочная портальная гипертензия чаще всего обусловлена циррозом печени или иным процессом дегенеративного замещения паренхиматозных клеток соединительной тканью.

Предпеченочная форма составляет 10-12% в общем объеме портальной гипертензии и, как правило, развивается вследствие механического давления (например, злокачественной опухолью), врожденных или приобретенных аномалий анатомического строения вены, воспалительного процесса в миокарде, обструктивного тромбоза Бадда-Киари и пр.

Частота надпеченочной (постпеченочной) формы не превышает 3-4%; причинами обычно становятся прорастание опухоли, тромбоз, эндофлебит печеночных вен.

В целом, к перечню этиопатогенетических факторов портальной гипертензии следует добавить все разновидности гепатитов, онкозаболевания, патологию билиарной (желчевыводящей) и сердечнососудистой систем, последствия травм и некоторых хирургических вмешательств, отравления (медикаментами, грибами, соединениями меди и пр.), ожоги. Кроме того, портальная гипертензия нередко развивается на фоне жизнеугрожающих состояний в ходе реанимационных мероприятий.

Симптоматика

Классическая триада симптомов включает варикозное расширение вен пищевода и верхних отделов желудка (в 85% случаев), спленомегалию (селезенка в той или иной степени увеличена практически всегда) и асцит (массивное скопление жидкости в брюшной полости).

Ранние проявления синдрома портальной гипертензии могут быть неспецифическими: признаки диспепсии (абдоминальные боли и тяжесть в животе, тошнота, различные проблемы с дефекацией, метеоризм и т.д.). Кроме того, по мере нарастания выраженности нарушений кровоснабжения печени снижается ее способность к выполнению дезинтоксикационных функций, что отражается и на функционировании мозга, – развивается т.н. печеночная энцефалопатия с присущей ей психоневрологической симптоматикой. При тяжелой печеночной недостаточности наблюдается желтуха. Прямую угрозу жизни несут (и нередко приводят к летальному исходу) внутренние кровотечения из растянутых и истонченных венозных стенок.

Выраженность, стадийность и скорость появления симптомов в значительной мере различаются при разных типах портальной гипертензии. Так, «водянка живота» (асцит) в одних случаях развивается постепенно, в других остро, и т.д.

Диагностика

Диагноз устанавливается путем сопоставления жалоб, анамнестических данных, результатов клинического осмотра и инструментального обследования. В частности, необходимой и обязательной является ФГДС (фиброгастродуоденоскопия), в ходе которой визуализируются вены пищевода и желудка, оценивается их статус и собирается другая клинически значимая информация. Назначают УЗИ в дуплекс-режиме, рентгенографию, по необходимости – дополнительные методы исследования селезенки и гепатобилиарной системы (сканирование печени, спленоманометрия, спленопортография, КТ, МРТ и т.д.).

Лечение

Синдром портальной гипертензии, в целом, весьма проблематичен в терапевтическом плане. Амбулаторное консервативное лечение и курсы поддерживающей терапии могут занимать несколько лет; назначаются «прицельные» гипотензивные средства для снижения давления в воротной, нижней полой и печеночных венах, вазо- и гепатопротекторы. Однако с усугублением ситуации амбулаторное лечение становится все менее эффективным, и пациента приходится госпитализировать, – сроки стационарного лечения варьируют от двух недель до месяца и более.

Масштабы и цели хирургического вмешательства, – если оно целесообразно и необходимо, – определяются особенностями конкретного случая: в различных ситуациях основной задачей может быть восстановление венозной проходимости, коррекция путей отвода крови, удаление из брюшной полости избыточной жидкости при асците, склерозирование расширенных и кровоточащих вен пищевода, и т.д. Однако относительными или абсолютными противопоказаниями к операции могут становиться сопутствующие хронические заболевания, беременность, пожилой возраст, тяжелое общее состояние пациента (обусловленное, например, выраженной печеночной недостаточностью).

Отдаленный прогноз при некоторых формах синдрома портальной гипертензии (внутрипеченочная, надпеченочная) неблагоприятен, особенно при пищеводно-желудочных геморрагиях у больных циррозом печени. В других случаях оперативное вмешательство может значительно улучшить ситуацию. Однако единственным радикальным лечением в настоящее время остается трансплантация печени.

Портальная гипертензия (K76.6)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Классификация на основе локализации портального блока

2.1 Пресинусоидальная:

— болезнь Рандю-Ослера;

— врожденный фиброз печени;

— тромбоз ветвей портальной вены (тяжелый бактериальный холангит, злокачественные новообразования);

— первичный билиарный холангит, первичный склерозирующий холангит;

— гранулематозы (шистосомоз, саркоидоз, туберкулез);

— хронический вирусный гепатит;

— первичный билиарный цирроз;

— миелопролиферативные заболевания;

— нодулярная регенераторная гиперплазия;

— идиопатическая (нецирротическая) портальная гипертензия;

— болезнь Вильсона;

— гемохроматоз;

— поликистоз;

— амилоидоз;

— воздействие токсичных веществ (медь, мышьяк, 6-меркаптопурин);

2. 2 Синусоидальная:

— все случаи цирроза печени;

— острый алкогольный гепатит;

— тяжелый вирусный гепатит;

— острая жировая печень беременных;

— интоксикация витамином А;

— системный мастоцитоз;

— печеночная пурпура;

— цитотоксичные лекарства;

2.3 Постсинусоидальная:

— веноокклюзионная болезнь;

— алкогольный центролобулярный гиалиновый склероз;

4. Смешанная.

Классификация портальной гипертензии по уровню повышения давления в портальной системе:

— III степень – вены сливаются по всей окружности пищевода.

Японское научное общество по изучению портальной гипертензии в 1991 году разработало правила для регистрации эндоскопических признаков варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка, состоящие из 6 основных позиций:

Типы «красных маркеров»

Этиология и патогенез

Причины возникновения портальной гипертензии

1. Надпеченочной:

— тромбоз селезеночной вены;

— тромбоз воротной вены;

— врожденная аномалия воротной вены;

— сдавление воротной вены опухолью, паразитарными (альвеококкоз) и воспалительными (панкреатит) образованиями.

3. Внутрипеченочной, преимущественно пресинусоидальной:

— ранние стадии первичного билиарного цирроза, идиопатической портальной гипертензии, шистосомоза, узловой регенеративной гиперплазии;

— миелопролиферативные заболевания;

— поликистоз печени;

— метастазы, гранулематозные заболевания печени.

Портальная гипертензия развивается в результате увеличения портального венозного кровотока и (или) повышения резистентности портальных или печеночных вен. В основе увеличения портального сопротивления лежат механическая обструкция и активное сокращение миофибробластов и гладкомышечного слоя внутрипеченочных вен.

— анастомозы между венозными сплетениями прямой кишки и нижней полой вены, через верхние и нижние геморроидальные вены, образованные околопупочными венами.

Анастомозы в пищеводе, кардиальном отделе желудка, вокруг прямой кишки способствуют возникновению в данных зонах потенциальных источников кровотечений. При повышении портального давления более 12 мм рт.ст. появляется риск разрыва варикозного расширения вен пищевода. Степень риска возникновения кровотечения зависит от класса цирроза, размера варикозных узлов и наличия «красных маркеров» (изменения сосудистой стенки).

Эпидемиология

Соотношение полов(м/ж): 1.5

Считается, что заболевание чаще наблюдается у мужчин (60%).

Средний возраст пациента не выяснен в связи с разнородностью патологии, приводящей к портальной гипертензии.

В благополучных странах, где проводится вакцинация от вирусного гепатита, тромбоз воротной вены и вторичный билиарный цирроз являются наиболее распространенными причинами варикозно расширенных вен пищевода у детей. Цирроз печени является наиболее распространенной причиной варикозного расширения вен пищевода у взрослых.

Факторы и группы риска

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Выраженность клинических проявлений портальной гипертензии зависит от степени и уровня блокады портальной системы и развития портокавальных анастомозов.

Признаки формирования портосистемного шунтирования включают в себя следующее (кроме указанных выше):

Диагностика

Инструментальные методы

На УЗИ определяются следующие признаки:

1.1 Расширение и извитость сосудов. Признаками портальной гипертензии считаются увеличение диаметра воротной вены более 13 мм и замедление кровотока в ней. Согласно некоторым данным, увеличение диаметра воротной вены считается ненадежным признаком, т.к. в норме этот показатель весьма вариабелен. Необходимо также отметить, что увеличение диаметра воротной вены не является обязательным признаком, существующим постоянно. Это связано с тем, что после образования портокавальных анастомозов диаметр воротной вены может уменьшиться до нормальных величин.

1.3 Наличие асцита.

Корректная оценка гемодинамики возможна при оценке скоростей кровотока во внепеченочной части воротной вены, в области ворот печени и в долевых ветвях воротной вены. Замедление портального кровотока во внутрипеченочных ветвях, таким образом, будет свидетельствовать и о наличии повышенного сопротивления в связи с поражением паренхимы печени, и о наличии портосистемных анастомозов при ускорении кровотока по магистральному стволу.

4. Радионуклидное исследование с99Тс: повышение радиоактивности селезёнки и костного мозга при портальной гипертензии малоинформативно (в норме значительно ниже, чем у печени).

Транскавальная печеночная венография заключается во введении контрастного вещества через катетер, проведенный в нижнюю полую вену к устьям печеночных вен, или путем трансюгулярной катетеризации печеночных вен. Осуществляется для:

Портография

Серийные снимки, полученные при ангиографии, дают информацию о всех фазах кровотока в печени (артериальной, паренхиматозной и венозной). Изучение снимков венозной фазы используется для оценки состояния портальной системы. Для визуализации воротной вены и ее притоков применяются чрезартериальный и чрезвенозный доступы.

Чрезартериальный доступ с последующей селективной целиако- или мезентерикографией в венозной фазе исследования, позволяет четко визуализировать воротную вену и ее притоки.

К примеру, у больных, которым планируется наложение спленоренального анастомоза, применяется введение контрастного вещества в селезеночную артерию, поскольку в венозной фазе исследования четко идентифицируется селезеночная вена и ее основные притоки.

Введение в венозной фазе исследования контрастного вещества в верхнюю брыжеечную артерию позволяет получить визуализацию верхней брыжеечной и воротной вены.

При помощи чрезартериального доступа возможна также четкая идентификация размера сосудов, характера и направления кровотока в основных венозных коллатералях (например, в левой желудочной и нижней брыжеечной венах).

Чрезвенозный доступ применяется для контрастирования нижней полой, печеночных и левой почечной вен. Этот метод применяется для получения точной топической информации о локализации патологического процесса (это нужно для выбора места предполагаемого анастомоза).

7. ФГДС применяется для выявления и оценки варикозного расширения вен пищевода и желудка.

Биопсия печени с гистологическим исследованием проводится для уточнения причин портальной гипертензии.

8. Лапароскопия используется в сомнительных случаях. Важно выявить характер патологических изменений в печени, взять биопсию; определить выраженность спленомегалии и степень расширения вен портальной системы; установить наличие асцита.

Лабораторная диагностика

2. Биохимический анализ крови. Биохимические пробы печени могут не отличаться от нормальных величин даже при резко выраженной портальной гипертензии.

В биохимическом анализе крови пациентов с циррозом печени необходимо определять следующие показатели:

— аланинаминотрансфераза (АлАТ);

— трансферазы (АСТ и АЛТ);

— щелочная фосфатаза (ЩФ);

— гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП);

— билирубин;

— альбумин;

— калий;

— натрий;

— креатинин.

Показатели неблагополучного прогноза:

— билирубин выше 300 мкмоль/л;

— альбумин ниже 20 г/л;

— протромбиновый индекс менее 60%.

У больных с отечно-асцитическим синдромом необходимо определять содержание в крови электролитов, альбумина, мочевины, креатинина.

4. Анализы мочи.

При циррозе печени важно определение параметров, которые характеризуют почечную функцию (белок, лейкоциты, эритроциты, креатинин, мочевая кислота). У 57% пациентов с циррозом печени и асцитом выявляется почечная недостаточность (клиренс эндогенного креатинина менее 32 мл/мин. при нормальных показателях креатинина в сыворотке крови).

При отечно-асцитическом синдроме необходимо определять суточный диурез.

5. Специфические лабораторные тесты для установления этиологии портальной гипертензии:

— аутоантитела;

— серологическая диагностика гепатотропных вирусов;

— ферритин;

— церулоплазмин.

Дифференциальный диагноз

Также дифференциальная диагностика проводится с печеночной недостаточностью без портальной гипертензии, циррозом без сформировавшейся портальной гипертензии и выпотами в брюшную полость другой этиологии.

Кровотечения из желудочно-кишечного тракта, возникшие вследствие портальной гипертензии, дифференцируются с кровотечениями другой этиологии.

Осложнения

Лечение

У 30% больных не наблюдается снижение градиента печеночного венозного давления (ГВПД) в ответ на терапию бета-блокаторами даже при адекватной дозировке. Данная категория пациентов выявляется при использовании инвазивных методов определения ГПВД.

Бета-блокаторы могут вызывать такие побочные эффекты, как слабость и импотенция.

Хирургическое лечение портальной гипертензии

1. Портосистемное шунтирование

При портосистемном шунтировании проводятся портокавальное (общая декомпрессия) или дистальное спленоренальное шунтирование (ДСРШ). Внепеченочные шунтирующие операции выполняются пациентам с классом тяжести А. Больным с классом тяжести В показано трансъюгулярное интрапеченочное портосистемное шунтирование.

Трансъюгулярное интрапеченочное портосистемное шунтирование (ТИПШ)

Показания к ТИПШ:

— острое некупируемое консервативной терапией и склеротерапией кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка;

— хроническое рецидивирующее массивное кровотечение, не предотвращаемое склеротерапией;

— недоступность варикозно расширенных вен пищевода и желудка или гастропатия на фоне портальной гипертензии;

— рефрактерный асцит или гидроторакс ;

— синдром Бадда-Киари и другие венооклюзионные заболевания.

Прогноз

Прогноз у пациентов с портальной гипертензией определяется наличием кровотечений и степенью выраженности нарушений функции печени.

Риск возникновения повторных кровотечений из варикозных вен в течение 1-2 лет после первого эпизода составляет 50-75%.

Летальность при эпизоде кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода достигает 30%.

Прогнозы также могут быть определены с помощью специальных шкал MELD/PELD.

Госпитализация

Профилактика

Первичная профилактика кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода (AASLD, 2007)

1. Варикозные узлы малые + дополнительные факторы риска кровотечений (цирроз класса В, С и «красные маркеры»): назначение бета-адреноблокаторов.

Вторичная профилактика кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода (AASLD, 2007):

— терапия бета-адреноблокаторами и эндоскопическое лигирoвание;

— при рецидивах кровотечений показано наложение шунтов.

Прогностические факторы вероятности варикозного расширения вен пищевода (ВРВП) при циррозе печени:

— международное нормализованное отношение (МНО) > 1.5;

— диаметр портальной вены > 13 мм;

— тромбоцитопения.

Наличие одного или более факторов риска дает основания для проведения эндоскопии в целях выявления ВРВП и профилактических мер против развития кровотечения (World Gastroenterology Organisation 2008).

Лечение кровотечений из варикозного расширения вен пищевода: