вопрос об отношении мышления к бытию есть основной вопрос философии так считал

Вопрос об отношении мышления к бытию

Отношение «человек-мир» исторически воспроизводилось философским сознанием по-разному. В эпоху античности оно осмысливалось как представление о месте человека в целостности мирового космоса. В средние века особый философский интерес приобрела проблема отношения человека к Богу как абсолютной реальности и первопричине всего сущего. Мыслители Нового времени в системе «человек-мир» акцентировали аспект адекватности научного знания действительности. Для немецких философов ХУШ-Х1Х вв. И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля имело значение прежде всего понимание отношения «субъект-объект». Но при всех оттенках трактовки системы «человек-мир» в конечном счете философы оказывались перед необходимостью прояснения соотношения сознания и материи.

Материалисты исходят из первичности материи, бытия. Они обосновывают вечность и несотворимость природы, независимость ее существования от сознания. А сам человек предстает как часть и продукт природы, особая форма бытия материи. Мышление человека выступает в таком случае как нечто вторичное по генезису и сущности, обусловленное материей и взаимодействующее с нею.

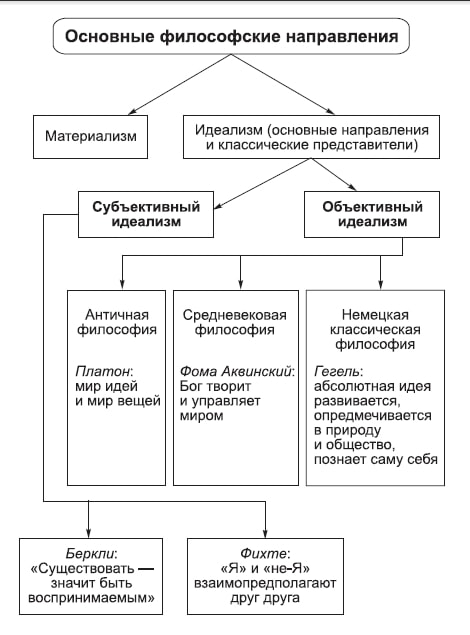

Идеалисты же настаивают на первичности духовного начала. Те из них, кто полагает, что сознание существует до и вне природы, независимо от нее, называются объективными идеалистами (Платон, Гегель и др.). В их представлении природа и сам человек творятся неким безличным духом (мировым разумом, идеей, волей, Богом).

Иную версию идеалистического решения основного вопроса философии предлагают те мыслители, которые вообще не допускают какой бы то ни было реальности вне и независимо от нашего сознания. Это субъективные идеалисты (Дж. Беркли, Д. Юм и др.).

Дата добавления: 2016-06-24 ; просмотров: 3242 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

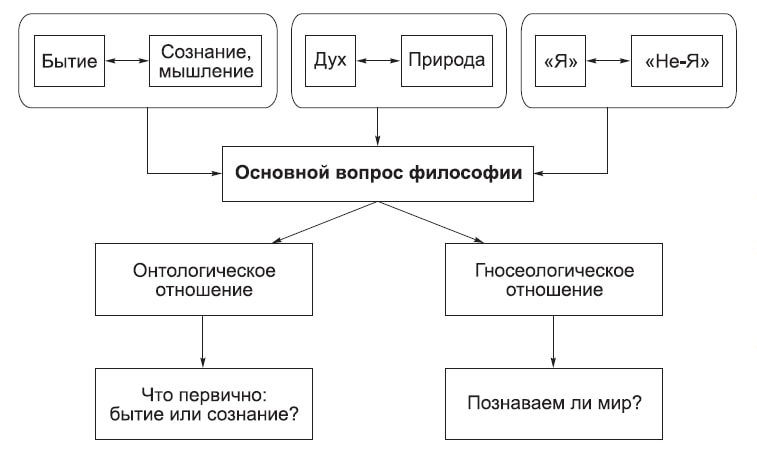

Основной вопрос философии и две его стороны

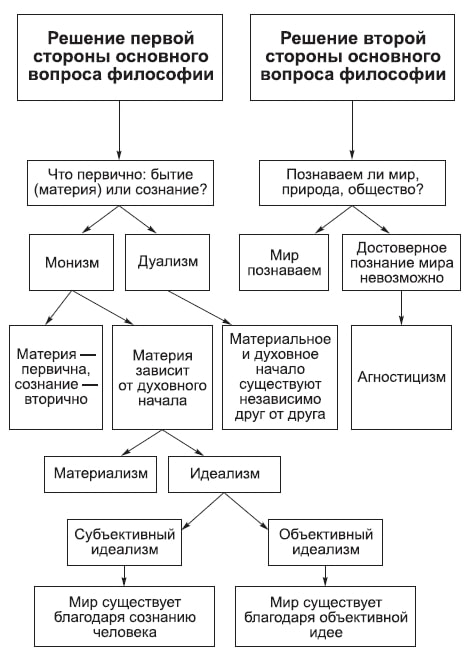

Основным вопросом философии является вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе. Он является основным, потому что определяет характер мировоззрения человека и от его решения в конечном итоге зависит решение остальных философских проблем. Основной вопрос философии имеет две стороны, два аспекта – онтологический и гносеологический. Первая (онтологическая) сторона – это вопрос о том, что является первичным и определяющим: бытие (материя) или мышление (сознание), материальное или духовное (идеальное). Вторая (гносеологическая) сторона заключается в вопросе о том, познаваем ли мир? Способно ли наше мышление познать мир таким, каким он существует в действительности?

В зависимости от решения первой стороны основного вопроса философии все философские учения делятся на два основных направления: материализм и идеализм. Материалисты считают, что первичным и определяющим является материя, т.е. она существует независимо от сознания, существовала до него и на определенной ступени своего развития породила сознание как свой продукт. Поэтому сознание подчиняется общим законам материального мира. Идеалисты считают, что первичным и определяющим является мышление, какое-то духовное начало. Они исходят из того, что мышление, сознание или дух существует независимо от материи и тем, или иным путем порождает материю как свой продукт.

Нетрудно заметить, что материализм согласуется с научным мировоззрением, а идеализм – с религиозным. Однако идеализм и религия различаются в том, что последняя требует принятия своих положений на веру, в то время как идеализм пытается доказать эти положения.

Всякое последовательное мировоззрение обязательно исходит из признания первичности одного начала – материи, либо духа. Такое мировоззрение называется монистическим (от греческого ”монос” – один). Однако в истории философии были и такие мыслители (например, Р. Декарт) которые признавали оба эти начала за первичные и существующие независимо друг от друга. Такие философы называются дуалистами (от латинского ”дуалис” – двойственный)

Идеализм как философское направление существует в двух формах: в форме объективного и субъективного идеализма. Объективный идеализм за первичное и определяющие берет такое идеальное начало, которое существует объективно, т.е. независимо от нашего сознания, вне нас – это Бог, мировой дух, абсолютная идея, т.е. какой-то обезличенный разум. У родоначальника объективного идеализма Платона – это идеи, эйдосы, у Гегеля – абсолютная идея, у Фомы Аквинского— Бог.

Субъективный идеализм за первичное и определяющие берет такое идеальное начало, которое является субъективным, т.е. зависит от субъекта – это человеческая мысль, ощущения и понятия. Родоначальник субъективного идеализма Дж. Беркли отрицал возможность существование предметов вне мышления, вне ощущений. Он доказывал, что все наблюдаемые в мире вещи, явления есть не что иное, как только комбинация наших ощущений. Но такая позиция неизбежно ведет к солипсизму т.е. к утверждению, что реально существует лишь один субъект, а весь мир плод его воображения. Ясно, что такой абсурд никто признавать не желает, поэтому солипсизм – это крайняя и довольно редкая форма субъективного идеализма. Дж. Беркли, отвечая на вопрос об источнике ощущений, заявил, что ощущения в человеческих душах порождает Бог, но тем самым он переходил на позиции объективного идеализма.

Вторая (гносеологическая) сторона основного вопроса философии рассматривает отношение нашего сознания к окружающему миру и выступает как проблема познаваемости мира. В зависимости от ее решения все философы делаться на две группы: тех, кто считает мир познаваемым, и тех, кто отрицает возможность познания мира. Последних философов называют агностиками (И. Кант, Д. Юм), а учение отрицающие возможность познания мира называется агностицизмом.

Широкое распространение в современной западной философии получил иррационализм – философские направление объявляющие мир не только не познаваемым, но и неразумным, алогичным, то есть лишенным какой бы то ни было логики. Сам термин “иррациональное ” означает то, что лежит за пределом досягаемости разума, недоступное познанию в рамках логического мышления, мистическое, противоположное разуму. В истории философии к иррационализму относили такие аспекты духовной жизни человека как чувства, воля, инстинкт, интуиция. Но думается, что необходимо различать понятия ”иррациональное” и ”внерациональное”. Иррациональное – это предмет веры. Внерациональное – это неосознаваемые формы мозговой деятельности человека, которые в психологии получили название бессознательного. Бессознательное по своему объему всегда превосходит сознание и создает условия для его нормального функционирования.

Основной вопрос философии кратко (онтология бытия)

Основной вопрос философии – вопрос о соотношении бытия и мышления. Существует две стороны основного вопроса философии, над решением которых размышляют философы – онтологическая и гносеологическая. Первая сторона подразумевает определение первичности бытия и сознания. Вторая сторона – соотношение наших мыслей и окружающего мир.

Суть основного вопроса философии

Это вопрос не только о соотношении бытия и сознания, а вопрос о соотношении человека, природы и мышления – трех систем. Философы по-разному трактуют эти системы, их соотношение, местонахождение и вовлеченность мышления в движение. Так, Платон считает, что идеи находятся вне вещей, по мнению Аристотеля, – идеи находятся в действительности, по мнению Канта, – мышление в голове человека, а Гегель утверждал, что идеи перемещаются – в природу, далее в человека и возвращаются в исходное состояние Абсолютной Идеи. (Горелов А.А.)

Такая постановка вопроса является традиционной, однако существуют различные мнения философов относительно основного вопроса философии.

Нужна помощь в написании работы?

Трактовки основного вопроса философии разными мыслитилями

| Автор | Постановка основного вопроса философии |

|---|---|

| Декарт | Существую ли я? |

| Эпикур | Как стать безмятежным и счастливым? |

| Кант | Что такое человек? |

| Ф.Энгельс | Что первично: материя или мышление? |

| М.Хайдеггер | В чем смысл бытия? |

| Р.Ротри | Кто мы? |

| А.Камю | Стоит ли жизнь того, чтобы жить? |

Решение основного вопроса философии

Что является первичным, основополагающим, вытекающим одно из другого – бытие или сознание?

Основной вопрос философии

Мировоззренческая проблема взаимоотношения человека и мира подразумевает под собой проблему соотношения бытия и сознания. Это проблема может быть сформулирована различными способами, но само ее существование обусловлено наличием человеческого мышления и души.

Две стороны основного вопроса философии

Существует две стороны основного вопроса философии, над которым размышляют философы – онтологическая и гносеологическая. Первая сторона – онтологическая – подразумевает определение первичности бытия и сознания. Вторая сторона – гносеологическая – вопрос о познаваемости, то есть вопрос о том, как соотносятся наши мысли и окружающий мир, верны ли наши представления о мире, в состоянии ли мы познавать мир?

Решение основного вопроса философии

Решение всех философских проблем начинается с ответа на главный вопрос философии. В зависимости от специфики ответа на этот вопрос определяются и развиваются философские направления и школы.

Онтологическая сторона вопроса

Существует две точки зрения на онтологическую проблему решения основного вопроса философии, разделившие философов на две категории – идеалисты и материалисты. Первые утверждали, что природу и все материальное бытие было порождено духовными сущностями, вторые же, напротив, были уверены, что первичным являются природа и материя.

Следует отметить, что философы, размышляя над вопросом первичности, решают не вопрос о том, что появилось или возникло раньше – материя или сознание, а вопрос их соотношения – как они между собой соотносятся, что является первичным по отношению друг к другу. Идеалисты и материалисты по-разному понимают онтологическое отношение между миром и сознанием.

Субъективизм и объективизм как решение основного вопроса философии

Существует три варианта решения первой стороны вопроса (монистическая философия): материализм, субъективный и объективный идеализм.

Материализм

Внешний мир существует вне зависимости от нашего духа, сознания и мышления и является первичным по отношению к ним.

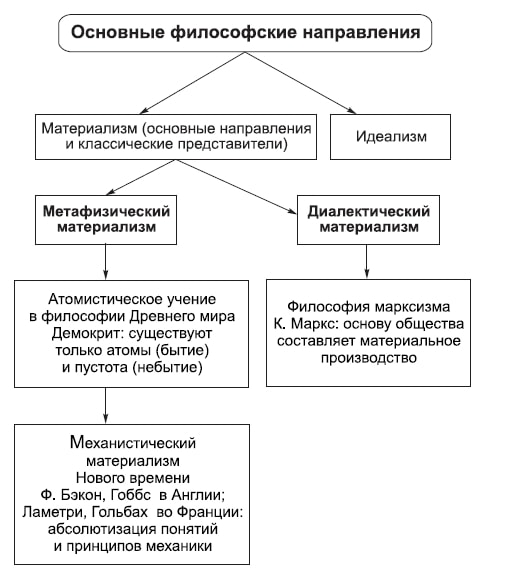

Зарождение материализма произошло в Древнем мире (Древний Китай – даосизм, Древняя Индия – чарвакалокаята, Древняя Греция – милетская школа). На протяжении своего развития одна форма сменяла другую – от натуралистического материализма античности до механистической формы Нового времени и диалектической формы в 19-20 вв. Представители механистического материализма: Ф.Бэкон, Гоббс, Гольбах и др. В соответствии с этой формой материальный мир – механизм, в котором все необходимо, обусловлено и имеет причину. Однако это касается только природы, но не общества, в котором, по мнению материалистов, действуют принципы морали, а не механические причины.

Материализм как решение основного вопроса философии

Современная форма материализма – диалектическая. Основоположники: К. Маркс и Ф.Энгельс. Суть его – ориентация на науку и практику, мобилизацию сил на качественное изменение жизни общества.

Субъективный идеализм

Внешний мир – продукт деятельности человеческого сознания и существует благодаря ему. Среди представителей субъективного идеализма такие философы как Беркли (1685-1753), Фихте (1762-1814) и др. Суть субъективного идеализма состоит в утверждении, что мир таков, каким мы его представляем. Все, что мы наблюдаем в мире – есть только лишь совокупность наших ощущений. Все воспринимаемые качества относительны: один и тот же предмет может казаться то большим, то маленьким – в зависимости от расстояния до него. Известный тезис Джорджа Беркли: «существовать – значит быть воспринимаемым», подразумевающий, что бытие – это то, что воспринимается через различные человеческие ощущения, а об объективном существовании вещей нельзя даже рассуждать.

Объективный идеализм

Представители объективного идеализма считают, что существует высший разум, благодаря которому появился мир вещей и человеческое сознание. В различных философских учениях этот разум (высшее духовное начало) имеет разное имя: Дух, Идея, Брахман т.п.

Поскольку этот мировой разум существует вне зависимости от человеческого сознания, отсюда и название – объективный идеализм. Представители этого направления: в Европе – Платон, Фома Аквинский, Гегель, ортодоксальные даршаны – в Индии.

Данные направления относятся к монистической философии (монизм). Кроме монистического учения философии существует другая концепция, именуемая как «дуализм» – дуалистические учения. К дуализму относится учение Декарта (1596-1650), считающего, что мир и сознание не зависят друг от друга.

Гносеологическая сторона вопроса

На вопрос о возможностях человеческого мышления познать окружающий мир также существуют различные ответы и точки зрения. Наибольшая часть людей, в том числе и философов, отвечают утвердительно на этот вопрос: «мир познаваем», что называется гносеологическим оптимизмом или гностицизм.

Однако существует категория философов, которые утверждают об ограниченности человеческого познания мира и невозможности его достоверного познания. Для такой позиции существует общеупотребительный термин – «агностицизм».

Агностицизм как решение основного вопроса философии

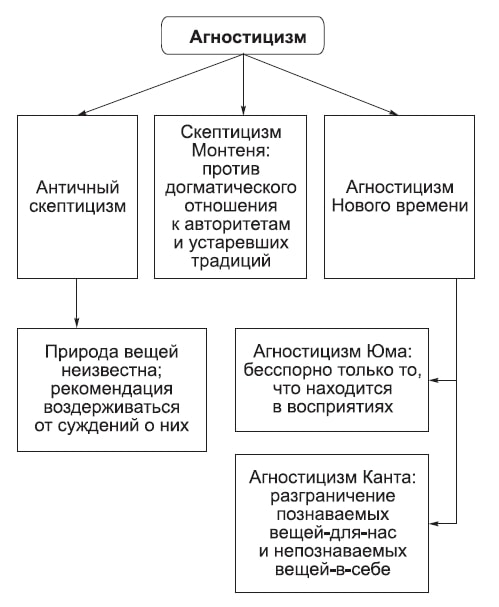

В античности агностицизм был представлен в форме скептицизма. Скептики размышляли над вопросом природы вещей, отношения человека к ним и последствия этого отношения к ним. Философы утверждали, что природа вещей нам неизвестна, а относиться к вещам следует скептически, избегая категорических суждений. Это повлечет за собой невозмутимость и счастье (отсутствие страданий). Представители скептицизма эпохи Возрождения: М. Монтень, П.Бейль. Представители агностицизма Нового времени: Юм и Кант.

В некоторых современных направлениях философии проявляются элементы агностицизма. Например, некоторые представители агностицизма считают, что мир не познаваем, и данный факт предлагают оценивать положительно, поскольку «познание утяжеляет существование».

Основной вопрос философии остается неразрешенными теряет свою актуальность. Философы утверждают, что основной вопрос философии может измениться, и главной проблемой станет вопрос о существовании человека, его самоидентификации, поиска смысла жизни и счастья.

Вопрос об отношении мышления к бытию есть основной вопрос философии так считал

Важность данного вопроса заключается в том, что от его достоверного разрешения зависит построение целостного знания об окружающем мире и месте человека в нем, а это и является главной задачей философии.

Материя и сознание (дух) — две неразрывные и в то же время противоположные характеристики бытия. В связи этим существуют две стороны основного вопроса философии — онтологическая и гносеологическая.

Онтологическая (бытийная) сторона основного вопроса философии заключается в постановке и решении проблемы: что первично — материя или сознание?

Суть гносеологической (познавательной) стороны основного вопроса: познаваем или непознаваем ли мир, что первично в процессе познания?

В зависимости от онтологической и гносеологической сторон в философии выделяются основные направления — соответственно материализм и идеализм, а также эмпиризм и рационализм.

Онтологическую сторону основного вопроса философии представляют:

Материализм (так называемая «линия Демокрита») — направление в философии, сторонники которого считали, что в отношениях материи и сознания первичной является материя.

• материя реально существует;

• материя существует независимо от сознания (то есть существует независимо от мыслящих существ и от того, мыслит о ней кто-либо или нет);

• материя является самостоятельной субстанцией — не нуждается в своем существовании ни в чем, кроме самой себя;

• материя существует и развивается по своим внутренним законам;

• сознание (дух) есть свойство (модус) высокоорганизованной материи отражать саму себя (материю);

• сознание не является самостоятельной субстанцией, существующей наряду с материей;

• сознание определяется материей (бытием).

К материалистическому направлению принадлежали такие философы, как Демокрит; философы Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен); Эпикур; Бэкон; Локк; Спиноза; Дидро и иные французские материалисты; Герцен; Чернышевский; Маркс; Энгельс; Ленин.

Достоинство материализма — опора на науку,. в особенности на точные и естественные (физику, математику, химию и т. д.), логическая доказуемость многих положений материалистов.

Слабая сторона материализма — недостаточное объяснение сущности сознания, наличие явлений окружающего мира, необъяснимых с точки зрения материалистов.

В материализме выделяется особое направление — вульгарный материализм. Его представители (Фохт, Молешотт) абсолютизируют роль материи, чрезмерно увлекаются исследованием материи с точки зрения физики, математики и химии, ее механической стороной, игнорируют само сознание как сущность и его возможность ответно влиять на материю.

Материализм как господствующее направление философии был распространен в демократической Греции, эллинистических государствах, Англии периода буржуазной революции (XVII в.), Франции XVIII в., СССР и социалистических странах в ХХ в.

Идеализм («линия Платона») — направление в философии, сторонники которого в отношениях материи и сознания первичным считали сознание (идею, дух).

В идеализме выделяются два самостоятельных направления:

• объективный идеализм (Платон, Лейбниц, Гегель и др.);

• субъективный идеализм (Беркли, Юм).

Основателем объективного идеализма считается Платон. Согласно концепции объективного идеализма:

• реально существует только идея;

• вся окружающая действительность делится на «мир идей» и «мир вещей»;

• «мир идей» (эйдосов) изначально существует в Мировом Разуме (Божественном Замысле и т. д.);

• «мир вещей» — материальный мир не имеет самостоятельного существования и является воплощением «мира идей»;

• большую роль в преобразовании «чистой идеи» в конкретную вещь играет Бог-Творец;

• отдельные идеи («мир идей») объективно существуют независимо от нашего сознания.

В противоположность объективным идеалистам субъективные идеалисты (Беркли, Юм и др.) считали, что:

• все существует только в сознании познающего субъекта (человека);

• идеи существуют в разуме человека;

• образы (идеи) материальных вещей также существуют только в разуме человека через чувственные ощущения;

• вне сознания отдельного человека ни материи, ни духа (идей) не существует.

Слабая черта идеализма — отсутствие достоверного (логического) объяснения самого наличия «чистых идей» и превращения «чистой идеи» в конкретную вещь (механизма возникновения материи и идеи).

Идеализм как философское направление господствовал в платоновской Греции, средние века, в настоящее время широко распространен в США, Германии, других странах Западной Европы.

Наряду с полярными (конкурирующими) главными направлениями философии — материализмом и идеализмом — существуют промежуточные (компромиссные) течения — дуализм, деизм.

Дуализм как философское направление был основан Декартом. Суть дуализма заключается в том, что:

• существуют две независимые субстанции — материальная (обладающая свойством протяжения) и духовная (обладающая свойством мышления);

• все в мире производно (является модусом) либо от одной, либо от другой указанных субстанций (материальные вещи — от материальной, идеи — от духовной);

• в человеке соединяются одновременно две субстанции — и материальная, и духовная;

• материя и сознание (дух) — две противоположные и взаимосвязанные стороны единого бытия;

• основного вопроса философии (что первично — материя или сознание) в действительности не существует, так как материя и сознание взаимодополняют друг друга и существуют всегда. Деизм — направление в философии, сторонники которого

(преимущественно французские просветители XVIII в.) признавали наличие Бога, который, по их мнению, единожды сотворив мир, уже не участвует в его дальнейшем развитии и не влияет на жизнь и поступки людей (то есть признавали Бога, практически не имеющего никаких «полномочий», который должен лишь служить нравственным символом). Деисты также считали материю одухотворенной и не противопоставляли материю и дух (сознание).

3. Гносеологическая сторона основного вопроса философии представлена:

Основателем эмпиризма является Ф. Бэкон.

Эмпиристы считали, что в основе познания могут лежать лишь опыт и чувственные ощущения («Нет ничего в мыслях (в разуме), чего бы не было до этого в опыте и чувственных ощущениях»).

Основоположником рационализма (от лат. ratio — разум) считается Р. Декарт.

Основная идея рационализма в том, что истинное (достоверное) знание может быть выведено только непосредственно из разума и не зависит от чувственного опыта. (Во-первых, реально существует лишь сомнение во всем, а сомнение — мысль — деятельность разума. Во-вторых, существуют истины, очевидные для разума (аксиомы) и не нуждающиеся ни в каком опытном доказательстве, — «Бог существует», «У квадрата равные углы», «Целое больше, чем его часть» и т. д.)

В качестве особого направления выделяется иррационализм (Ницше, Шопенгауэр). Согласно иррационалистам мир хаотичен, не имеет внутренней логики, а следовательно, никогда не будет познан разумом.

С гносеологической стороной основного вопроса философии связаны понятия гностицизма и агностицизма.

Представители гностицизма (как правило, материалисты) считают, что:

• возможности познания неограничены. Противоположной точки зрения придерживаются агностики

(как правило, идеалисты):

• возможности познания ограничены познавательными возможностями человеческого разума.

Бог существует Бога не существует

Всего таких неразрешимых противоречий (антиномий) Кант выделяет четыре (см. вопрос 36 «Философия Иммануила Канта»).

Однако, по Канту, даже то, что входит в познавательные возможности человеческого разума, все равно не будет никогда познано, поскольку разум может лишь познать отображение веши в чувственных ощущениях, но никогда не познает внутреннюю сущность данной вещи — «вещи в себе».

4. В настоящее время, несмотря на тысячелетние искания философов, основной вопрос философии достоверно не решен ни с онтологической, ни с гносеологической стороны и фактически является извечной (неразрешенной) философской проблемой.

В ХХ в. в западной философии наметилась тенденция уделять меньше внимания традиционному основному вопросу философии, так как он трудноразрешим и постепенно теряет свою актуальность.

Фридрих Энгельс

Ничего другого первоначально и не означают выражения: идеализм и материализм, и только в этом смысле они здесь и употребляются. Ниже мы увидим, какая путаница возникает в тех случаях, когда им придают какое-либо другое значение.

Но вопрос об отношении мышления к бытию имеет еще и другую сторону: как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? На философском языке этот вопрос называется вопросом о тождестве мышления и бытия. Громадное большинство философов утвердительно решает этот вопрос. Так, например, у Гегеля утвердительный ответ на этот вопрос подразумевается сам собой: в действительном мире мы познаем именно его мыслительное содержание, именно то, благодаря чему мир оказывается постепенным осуществлением абсолютной идеи, которая от века существовала где-то независимо от мира и прежде него. Само собой понятно, что мышление может познать то содержание, которое уже заранее является содержанием мысли. Не менее понятно также, что доказываемое положение здесь молчаливо уже содержится в самой предпосылке. Но это никоим образом не мешает Гегелю делать из своего доказательства тождества мышления и бытия тот дальнейший вывод, что так как его мышление признает правильной его философию, то, значит, она есть единственно правильная философия и что, в силу тождества мышления и бытия, человечество должно немедленно перенести эту философию из теории в практику и переустроить весь мир сообразно гегелевским принципам. Эту иллюзию он разделяет почти со всеми другими философами.

Однако в продолжение этого длинного периода, от Декарта до Гегеля и от Гоббса до Фейербаха, философов толкала вперед отнюдь не одна только сила чистого мышления, как они воображали. Напротив. В действительности их толкало вперед главным образом мощное, все более быстрое и бурное развитие естествознания и промышленности. У материалистов это прямо бросалось в глаза. Но и идеалистические системы все более и более наполнялись материалистическим содержанием и пытались пантеистически примирить противоположность духа и материи. В гегелевской системе дело дошло, наконец, до того, что она и по методу и по содержанию представляет собой лишь идеалистически на голову поставленный материализм.

«Для меня материализм есть основа здания человеческой сущности и человеческого знания; но он для меня не то, чем он является для физиолога, для естествоиспытателя в тесном смысле, например для Молешотта, и чем он не может не быть для них сообразно их точке зрения и их специальности, то есть он для меня не само здание. Идя назад, я целиком с материалистами; идя вперед, я не с ними» (*16).

Фейербах смешивает здесь материализм как общее мировоззрение, основанное на определенном понимании отношения материи и духа, с той особой формой, в которой выражалось это мировоззрение на определенной исторической ступени, именно в XVIII веке. Больше того, он смешивает его с той опошленной, вульгаризированной формой, в которой материализм XVIII века продолжает теперь существовать в головах естествоиспытателей и врачей и в которой его в 50-х годах преподносили странствующие проповедники Бюхнер, Фогт и Молешотт. Но материализм, подобно идеализму, прошел ряд ступеней развития. С каждым составляющим эпоху открытием даже в естественноисторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму. А с тех пор, как и истории было дано материалистическое объяснение, здесь также открывается новый путь для развития материализма.

Вторая своеобразная ограниченность этого материализма заключалась в неспособности его понять мир как процесс, как такую материю, которая находится в непрерывном историческом развитии. Это соответствовало тогдашнему состоянию естествознания и связанному с ним метафизическому, то есть антидиалектическому, методу философского мышления. Природа находится в вечном движении; это знали и тогда. Но по тогдашнему представлению, это движение столь же вечно вращалось в одном и том же круге и таким образом оставалось, собственно, на том же месте: оно всегда приводило к одним и тем же последствиям. Такое представление было тогда неизбежно. Кантовская теория возникновения солнечной системы тогда только что появилась и казалась еще лишь простым курьезом. История развития Земли, геология, была еще совершенно неизвестна, а мысль о том, что нынешние живые существа являются результатом продолжительного развития от простого к сложному, вообще еще не могла тогда быть выдвинута наукой. Неисторический взгляд на природу был, следовательно, неизбежен. И этот недостаток тем меньше можно поставить в вину философам XVIII века, что его не чужд даже Гегель. У Гегеля природа, как простое «отчуждение» идеи, не способна к развитию во времени; она может лишь развертывать свое многообразие в пространстве, и, таким образом, осужденная на вечное повторение одних и тех же процессов, она выставляет одновременно и одну рядом с другой все заключающиеся в ней ступени развития. И эту бессмыслицу развития в пространстве, но вне времени,- которое является основным условием всякого развития,- Гегель навязывал природе как раз в то время, когда уже достаточно были разработаны и геология, и эмбриология, и физиология растений и животных, и органическая химия, и когда на основе этих новых наук уже повсюду зарождались гениальные догадки, предвосхищавшие позднейшую теорию развития (например, Гёте и Ламарк). Но так повелевала система, и в угоду системе метод должен был изменить самому себе.

Вульгаризаторы, взявшие на себя в пятидесятых годах в Германии роль разносчиков материализма, не вышли ни в чем за эти пределы учений своих учителей. Все дальнейшие успехи естественных наук служили им лишь новыми доводами против существования творца вселенной. Да они и не помышляли о том, чтобы развивать дальше теорию. Идеализм, премудрость которого к тому времени уже окончательно истощилась и который был смертельно ранен революцией 1848 г., получил, таким образом, удовлетворение в том, что материализм в. это время пал еще ниже. Фейербах был совершенно прав, отклоняя от себя всякую ответственность за этот материализм; он только не имел права смешивать учение странствующих проповедников с материализмом вообще.

Во-вторых, Фейербах был совершенно прав, когда говорил, что исключительно естественнонаучный материализм «составляет основу здания человеческого знания, но еще не самое здание». Ибо мы живем не только в природе, но и в человеческом обществе, которое не в меньшей мере, чем природа, имеет свою историю развития и свою науку. Задача, следовательно, состояла в том, чтобы согласовать науку об обществе, то есть всю совокупность так называемых исторических и философских наук, с материалистическим основанием и перестроить ее соответственно этому основанию. Но Фейербаху не суждено было сделать это. Здесь он, несмотря на «основу», еще не освободился от старых идеалистических пут, что признавал он сам, говоря: «Идя назад, я с материалистами; идя вперед, я не с ними». Но именно здесь, в области общественной, сам Фейербах «вперед», дальше своей точки зрения 1840 или 1844 г., и не пошел, и опять-таки главным образом вследствие своего отшельничества, в силу которого он, по своим наклонностям гораздо больше всех других философов нуждавшийся в обществе, вынужден был разрабатывать свои мысли в полном уединении, а не в дружеских или враждебных встречах с другими людьми своего калибра. Ниже мы подробнее рассмотрим, в какой большой степени он оставался идеалистом в указанной области.

Заметим еще, что Штарке видит идеализм Фейербаха не в том, в чем он действительно заключается.

Во-первых, здесь идеализмом называется не что иное, как стремление к идеальным целям. Но эти цели необходимым образом связаны разве только с кантовским идеализмом и его «категорическим императивом». Однако даже Кант назвал свою философию «трансцендентальным идеализмом» вовсе не потому, что в ней речь идет и о нравственных идеалах, а по совершенно другим причинам, небезызвестным, конечно, Штарке. Предрассудок относительно того, что вера в нравственные, то есть общественные, идеалы составляет будто бы сущность философского идеализма, возник вне философии, у немецкого филистера, который подбирал потребные ему крохи философского образования в стихотворениях Шиллера. И никто не критиковал более резко бессильный кантовский «категорический императив» (бессильный потому, что требует невозможного, следовательно, никогда не приходит ни к чему действительному), никто не осмеивал более жестоко насажденную Шиллером филистерскую наклонность помечтать о неосуществимых идеалах (см., например, «феноменологию»(*17)),-чем это делал законченный идеалист Гегель.

В остальном же Штарке усердно старается защитить Фейербаха от нападений и учении тех доцентов, которые шумят теперь в Германии под именем философов. Для людей, интересующихся выродившимся потомством классической немецкой философии, это, конечно, важно; для самого Штарке это могло казаться необходимым. Но мы пощадим читателя.

ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ И КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОЙ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ

ТЕЗИСЫ О ФЕЙЕРБАХЕ

Другие статьи в литературном дневнике:

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+