волосово почему так называется

Волосово почему так называется

ВѢлесовЪ КругЪ запись закреплена

Редкое в Российской геральдике явление

ГОРОД ВОЛОСОВО (Ленинградская область)

Название Волосово, как полагают некоторые исследователи, произошло от находившегося здесь в языческий период капища (мольбища) мифического бога ильменских славян — Волоса (или Велеса) — покровителя скотоводства.

ГЕРБ ГОРОДА ВОЛОСОВО (Ленинградская область)

Старец символизируют образ Велеса (Волоса) – древнеславянского бога плодородия, «скотьего бога», культ которого, по мнению исследователей, был связан с почитанием медведя как хозяина животных. Медведь – символ предусмотрительности, бык – плодородия и процветания. Гусли напоминают о легендарном певце Бояне (в «Слове о полку Игореве» он назван внуком Велеса), а также символизируют богатую духовную культуру края.

Герб утвержден решением Совета депутатов МО «Волосовское городское поселение» от 28 июня 2006 № 60.

ГЕРБ ВОЛОСОВСКОГО РАЙОНА

Голова быка и колосья символизируют животноводство и растениеводство – основу экономики района, а ромбы (элемент древнерус. орнамента) и три безанта в окружности (знак, который по замыслу Н.К. Рёриха, должен помещаться на всех пам. культуры) – его богатую культуру. Бык связан также с древнеславянским богом скота Велесом (Волосом), от имени к-рого происходят топонимы Волосово и Волосовский район.

Герб утвержден решением Совета депутатов МО «Волосовский муниципальный район» (614) от 5 июля 2006 года.

Геральдическое описание ГЕРБА

«В зеленом поле сидящий прямо на золотом дамасцированном троне старец в длинной древнерусской одежде, держащий на коленях гусли, на которых возложена его правая рука, а в левой руке — посох. Из-за трона по сторонам выходящий бык вправо и медведь — влево. Все фигуры золотые».

Обоснование символики ГЕРБА

Золотая фигура старца символизирует многовековую, более чем 500-летнюю историю Волосово – сначала деревни, затем – в XX в. – рабочего поселка, центра крупного района Ленинградской области (с 1927 г.), а с 1999 г. – города. Первое упоминание о Волосово относится к 1499 г. В течении многих веков Волосово – небольшая деревня, расположенная среди лесов (зеленый цвет поля, символ медведя), получившая свое развитие только во второй половине XIX в. Гусли на коленях старца – символ богатой духовной культуры края, развитие в Волосово народного искусства. На Волосовской земле проводятся праздники и фестивали районного и областного уровня – праздник народного творчества (с 1987 г.), областной праздник славянских культур «Славянское кольцо». В городе действует городской досуговый центр «Родник» с большим концертным залом, библиотекой, историко-краеведческий музей, Волосовская школа искусств им. Н.К. Рериха, парк культуры и отдыха «Велес». Особое внимание уделяется развитию народных художественных промыслов и ремесел. Имеется русский народный хор. Медведь – символизирует Волосово как центр лесного края, а бык – как центр сельскохозяйственного района.

Древняя легенда гласит: на месте между селениями Кандакюль и Сельцо древние славяне поклонялись своему Богу Велесу (Волосу) – покровителю скотоводства. От его имени и ведет свое название Волосово. Символ старца, сидящего на троне с выходящими из-за него медведем и быком символизируют образ Велеса (Волоса) – древнеславянского Бога плодородия, «скотьего бога». Древнерусский культ Велеса связан с почитанием медведя как хозяина животных. Медведь — это «лесной царь», которому приносили просьбы о сохранности всей скотины. Рыбаков пишет, что «Велес» мог выступать и в виде медведя, «лесного царя», и в виде быка, представителя «рогатого богатства». Медведь — символ предусмотрительности, а бык – плодородия и процветания.

Гусли символизируют упоминание в «Слове о полку Игореве» Бояна, как внука Велеса.

Зелень – традиционный цвет природы, ее возрождения каждую весну, символизирует надежду, изобилие, здоровье, свободу и радость. Символ лесных богатств и сельскохозяйственных угодий.

Золото – духовное величие, могущество, силу, постоянство, справедливость, добродетель, верность.

Город также имеет свой гимн, посвященный Велесу.

Гимн города Волосово

Велес, Волос, Власий – божество,

От тебя наш град берет начало.

Волосово – древнее родство

Узами судьбы нас обвенчало.

Город – парк… Здесь любим и растем,

Сердце наполняем красотою.

Здесь семьею дружною живем,

Душу очищаем добротою.

Волосово славное мое,

Ты родней всех, ближе и дороже.

Имя в сердце мы несем твое,

Потому что нас ты любишь тоже.

Будь же вечен, город молодой,

Благородством славься и делами.

Уголок России мой родной,

Мы с тобой, и ты – навеки с нами!

Слова Леонида Найденка

Музыка Альберта Яцевича

Волосово

Расположен в центральной части района в 43 км к юго-западу от Санкт-Петербурга.

Главная улица города — проспект Вингиссара.

Содержание

Название города

Название Волосово, как полагают некоторые исследователи, произошло от находившегося здесь в языческий период капища (мольбища) мифического бога ильменских славян — Волоса (или Велеса) — покровителя скотоводства.

История

Как Волосва она упоминается на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года [5]

ВОЛОСОВО — деревня принадлежит Тайной Советнице Пейкер, число жителей по ревизии: 43 м. п., 44 ж. п. (1838 год) [6]

ВОЛОСОВО — деревня Барона Врангеля, по просёлочной дороге, число дворов — 13, число душ — 31 м. п. (1856 год) [9]

В 1870 году была построена железная дорога Санкт-Петербург — Ревель, на которой появилась станция Волосово.

В 1885 году, согласно карте окрестностей Петербурга, деревня Волосово насчитывала 23 двора. Сборник же Центрального статистического комитета описывал деревню так:

К концу XIX века деревня превратилась в дачный посёлок.

В XIX — начале XX века, Волосово административно относилось к Губаницкой волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В сентябре 1927 года стал административным центром Волосовского района.

В 1937 году дачный посёлок Волосово получил статус посёлка городского типа.

Во время Великой Отечественной войны был оккупирован. В послевоенное время восстановлен. С 1963 по 1965 годы входил в состав Кингисеппского сельского района.

В ходе реформы местного самоуправления образовано муниципальное образование Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района, город Волосово стал его административным центром.

Физико-географическая характеристика

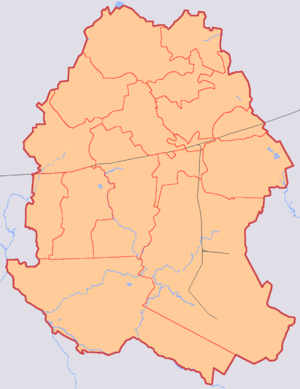

Город расположен в центральной части Волосовского района. Граничит:

Демография

Изменение численности населения за период с 1935 по 2010 год [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [1] :

Национальный состав

| Национальности | 1939 [19] | 2002 [26] | ||

|---|---|---|---|---|

| число | % | число | % | |

| Всего | 3588 | 100 | 11660 | 100 |

| русские | 2684 | 74,8 | 10625 | 91,1 |

| украинцы | 89 | 2,5 | 264 | 2,3 |

| белорусы | 12 | 0,3 | 160 | 1,4 |

| финны | 131 | 3,7 | 106 | 0,9 |

| татары | 120 | 3,3 | 76 | 0,7 |

| эстонцы | 463 | 12,9 | 49 | 0,4 |

| прочие | 89 | 2,5 | 380 | 3,3 |

Экономика

В городе расположены комбикормовый, деревообрабатывающий, известковый заводы, хлебо-булочный комбинат, леспромхоз, инкубаторно-птицеводческая станция, строительная компания «Стройград», склад компании «ВЕГА» и другие предприятия.

Галерея

Церковь святого благоверного князя Александра Невского

На проспекте Вингиссара в Волосове

Герб Волосова

до 2007 года

Транспорт

По территории поселения проходят автодороги:

По территории поселения проходит железная дорога Гатчина — Ивангород, имеется станция Волосово.

От вокзала и автовокзала Волосово отправляются автобусы по Волосовскому району, на Санкт-Петербург, Кингисепп и Гатчину (см. Волосовский автобус).

Местное самоуправление

Волосово является муниципальным образованием — городским поселением в составе Волосовского муниципального района. Также на территории поселения находится деревня Лагоново. Местное самоуправление в поселении осуществляется на основании устава.

Представительная власть в поселении осуществляется Советом депутатов, избираемых жителями поселения. Совет депутатов возглавляет глава поселения, выбираемый депутатами из своего состава. Главой Волосовского городского поселения является Сергей Александрович Фролов.

Исполнительная власть в поселении осуществляется администрацией, её глава назначается Советом депутатов из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией. Главой администрации является Александр Петрович Дмитравцов.

Наш край в древности

(легенды, гипотезы, факты)

Традиционно историю края начинали так: Ленинградская область, в т.ч. и Волосовский район расположены на территории, которая сотни тысяч лет была покрыта толщей ледников. Последний ледник был 15тыс. лет назад. После таяния льдов произошло поднятие поверхности земли. В результате возникли такие крупные водоемы, как Балтийское море, Ладожское и Онежское озера, река Нева. В частности река Нева возникла около 4 тыс. лет назад. Название свое она получила от озера Нево (Новая вода), так раньше называлось Ладожское озеро. Южной границей этих водоемов стал Балтийский щит или глинт. Он тянется от моря и выступает резкими сбросами, порою высотой до 25м. Вся поверхность области покрыта моренами — валунами, свидетелями проходивших льдов. Вслед за уходящими льдами на север двигались и животные. В январе 1961г. газета «Вечерний Ленинград» сообщала об удивительной находке на территории нашего района. Рабочий совхоза «Сельцо» Абрамов в песчаном карьере возле деревни Корчаны на глубине около трех метров обнаружил кость мамонта. Эта находка и другие археологические раскопки позволяют сделать вывод: животный мир тех далеких лет на территории района и области был типичен для того времени. Население же области появилось к концу первобытнообщинного строя.

В последнее время в периодической печати появились сведения о новых открытиях, заставляющих по-новому взглянуть на древнюю историю края. По утверждению некоторых наших и зарубежных ученых в наших краях побывали космические пришельцы. Интересно, что подтверждение этой гипотезы они нашли в археологических рисунках Рериха. Что же конкретно известно? Незадолго до 2-ого оледенения Европы в космосе произошла авария, и огромный корабль пришельцев пошел на снижение, но в районе Скандинавской гряды задел плоскостью за хребет и пошел на аварийную посадку. Это предположение сделано на основе слабого радиоактивного следа, который обнаружен тянущимся от Скандинавии через Хельсинки, Кронштадт и почти до Волосова, где он обрывается. Известен рисунок Рериха, на котором изображено захоронение около Извары. Точный глаз и рука художника, запечатлевшего захоронение, свидетельствуют: захоронение напоминает характерные позы «космонавтов», а неизвестные предметы i ю своему расположению напоминают пульт космического корабля, в котором, возможно, и был бортпаек. Ученые предполагают, что только часть спасательной капсулы долетела до Волосово., и т.о. на территории района оказались пришельцы из Космоса. Такие же конусообразные могилы «летающих людей» обнаружены на Памире и Алтае, куда, возможно, отступили эти люди, спасаясь от наступающего ледника.

Исследования, позволившие сделать такие предположения, проводились петербургскими учеными Владимиром Майдановым и Алексеем Князевым из института антропологии и этнографии им. Петра Великого, учеными из университета г. Ювескюля (осенью 1996г.была совместная экспедиция), шведскими и норвежскими учеными, которые анализировали информацию, полученную шведским исследовательским спутником. Дополнительные сведения о древнейшей истории края стали известны благодаря систематизации и анализу данных нескольких наук и последних достижений археологов.

.- В наше время принято соотносить историю народа с библейской историей. Есть ли место нашего района в ней? В соответствии с Библией наша земля после потопа досталась одному из сыновей Ноя Иафету и поэтому называлась Афетова часть. В 1 веке нашей эры территорию области посетил Андрей Первозванный, который, якобы, освятил наши земли. Так это или нет, но в чем единодушны все, так это в том, что до XIII в., а кое-где и до XV в. большинство людей, живших на территории района, поклонялись языческим богам.

Многочисленные археологические раскопки на территории района рассказывают о жизни людей в I тысячелетии нашей эры. В середине I тыс. нашей эры на Восточно-Европейской равнине и вдоль берегов Балтийского моря появились угрофинские племена (эсты, удмурты, коми, мордва, ханты, ижора, водь). На территории района, по-видимому, поселились эсты, водь, емь, чудь — видимо, племена финского происхождения, а также ижора — племена карельской группы. Память об этих народах сохранилась в некоторых современных названиях деревень Холоповицы (Холопья Весь), Ущевицы (Ушья Весь). Имя племени водь на много веков дало название нашей местности — Водская пятина. Ижорцы дали название Ижорской возвышенности, на которой мы и живем, реке Ижора и др.

Славяне, как традиционно считается, появились здесь несколько позже в kV-VI вв.н.э.. Это были кривичи и новгородские (ильменские) словене.

Об этих племенах, как славянских, так и угрофинских, нам многое известно из археологических раскопок, о чем будет специальная глава нашего сборника.

Из «Повести временных лет» известно, что вначале эти различные племена, жившие рядом, были самостоятельны, каждый владел своим родом. Видимо, у новгородских славян племенной союз окреп раньше, чем у соседей, и раньше превратился в государство с выборной властью, и они во времена Кия, Щека и Хорива «посадили» старшину (выбрали правителя) Гостомысла. Насколько самостоятелен был наш драй в это время неизвестно. С большой вероятностью можно сказать, что до X в. здесь люди жили родоплеменными объединениями. Этнические различия, а также небольшая плотность населения, отсутствие дорог способствовали замкнутости этих племен. Из летописи известно, что в 856г. княгиня Ольга шла по Луге и ставила погосты, но летописных свидетельств о характере местного населения нет. Скорее всего отношения с Киевом ограничивались выплатой даней племенами, жившими вдоль Луги.

Господствующая ранее историческая традиция, утверждавшая, что в IX в. наш край в составе новгородских земель вошел в состав Киевского государства, скорее инверсия, ибо частью Новгородских чемель наша территория фактически стала не ранее Х1в. Дополнительные сведения о конце I тысячелетия имеются у краеведа Жулева, который в 20-ЗОгг знакомился с материалами раскопок «Островерхих курганов» на р. Луге, в результате которых «были найдены арабские и англосаксонские монеты VIII-IX в.в». Из чего он делает справедливый вывод: по реке Луга через Ильменское озеро и Балтийское море проходил один из торговых путей «из варяг в греки».

Известно, что в ХIв. Ярослав Мудрый дал грамоты новгородской знати в благодарность за помощь в борьбе со Святополком за Киевское княжение, и именно с этого времени начинаются интенсивные связи Водской земли с Новгородом. Ко времени Ярослава Мудрого, к 1069г., относят упоминание о наших землях как о Водской пятине Великого Новгорода русские историки Беляев и Арцибащев. В это время Водская пятина, в т.ч. и наши места, передаются в лен жене Ярослава Мудрого шведке Индигерде. Отсюда, по-видимому, происходит и одно из названий нашей местности «Ингерманландия».

Источник: Волосовский край. Пособие по краеведению для учащихся основной школы

Волосово (город)

Расположен в центральной части района в 72 км к юго-западу от Санкт-Петербурга.

Численность населения на 2007 год — 11,5 тыс. человек, крупнейший населённый пункт Волосовского муниципального района.

Главная улица города — проспект Вингиссара.

Содержание

Название города

Название Волосово, как полагают некоторые исследователи, произошло от находившегося здесь в языческий период капища (мольбища) мифического бога ильменских славян — Волоса (или Велеса) — покровителя скотоводства.

История

Название встречается в Новгородских писцовых книгах XVI века. На картах Ингерманландской губернии 1705 года есть населенный пункт Волосово.

В 1870 году была построена железная дорога Санкт-Петербург — Ревель, на которой появилась станция Волосово. К концу XIX века населённый пункт превратился в дачный посёлок.

Во время Великой Отечественной войны был оккупирован. В послевоенное время восстановлен. С 1963 по 1965 годы входил в состав Кингисеппского сельского района.

1 января 2006 года образовано муниципальное образование «Волосовское городское поселение», город Волосово стал его административным центром.

Физико-географическая характеристика

Город расположен в центральной части Волосовского района. Граничит:

Население

| Год | 1988 | 1989 | 1996 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Кол-во | 9,5 | 10,3 | 11,5 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |

Экономика

В городе расположены комбикормовый, деревообрабатывающий, молочный, известковый заводы, хлебо-булочный комбинат, леспромхоз, инкубаторно-птицеводческая станция, строительная компания «Стройград», склад компании «ВЕГА» и другие предприятия.

Транспорт

По территории поселения проходят автодороги:

По территории поселения проходит железная дорога Гатчина — Ивангород, имеется станция Волосово.

Местное самоуправление

Муниципальное образование

Волосово является муниципальным образованием — городским поселением в составе Волосовского муниципального района. Также на территории поселения находится деревня Лагоново.

Местное самоуправление в городе осуществляется на основании Устава.

Представительная власть

Представительная власть в поселении осуещствляется Советом депутатов, состоящий из 15 депутатов, избираемых жителями поселения. С 1 января 2006 года в состав Совета депутатов входят:

В Совете депутатов сформированы постоянные комиссии:

Совет депутатов возглавляет Глава поселения, выбираемый депутатами из своего состава. C 1 января 2006 главой Волосовского городского поселения является Полянский Игорь Владимирович.

Исполнительная власть

Исполнительная власть в поселении осуществляется Администрацией. Глава администрации назначается Советом депутатов из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией, члены которой назначаются Советом депутатов района и Губернатором Ленинградской области. Главой администрации района является Дмитравцов Александр Петрович, у него есть 1 заместитель — Митрошин Алексей Викторович.

В состав Администрации входят следующие структурные подразделения:

nord_ursus

nord_ursus

Записки северного медведя

Cogito ergo sum

Волосово — это город и районный центр в Ленинградской области, насчитывающий 12 тысяч жителей, и расположенный в 70 километрах к юго-западу от Петербурга и 40 километрах к западу от Гатчины, если точнее — между Гатчиной и Кингисеппом. Несмотря на не очень далёкое местоположение, это, прямо скажем, не самый известный в области город, и в отчётах путешественников почти не представленный. Поездку в Волосово с последующим пешим походом по его окрестностям я совершил в середине февраля.

2. Итак, пол девятого утра 16 февраля (решил выбраться в область в канун своего Дня рождения). На Балтийском вокзале меня уже ждёт электричка. Это дизель-электропоезд ДТ1 — детище недавно почившего Торжокского вагонзавода. До станции Веймарн (расположенной уже дальше Волосово) он будет идти на электротяге, после чего спустит пантографы и пойдёт дальше на дизеле. До недавнего времени дизельный участок начинался уже в Гатчине. Слева, кстати, видна лужская «Ласточка».

3. Интерьер вагона. Ехать до Волосово — чуть больше полутора часов, причём до Гатчины почти без остановок. Первые 15 минут спокойно посидеть в вагоне не дают дико надоедливые торговцы. Разумеется, речь не о тех, которые продают пирожки и питьевую воду, а о тех, кто, стоя в конце вагона, вещают о высоком качестве продаваемых ими бельевых верёвок, светодиодных фонариков, колготок и прочего барахла. Происходит этот концерт в режиме «нон-стоп» — только ушёл один, сразу появляется другой, но, к счастью, минут через 15 после отправления полностью прекращается.

Через час проезжаем Гатчину и поворачиваем на запад. До Волосово остаётся 45 минут, за окном — покрытый снегом еловый лес, иногда прерывающийся посёлками, где останавливается электричка. Скорость у поезда довольно большая. Около 10-15 прибываем, наконец, в Волосово.

Карта с локализацией фотографий по их номерам в этом рассказе:

4. Станция Волосово. Электричка уезжает дальше — в Веймарн и Сланцы, чтобы вечером идти обратно в Питер.

5. Станция Волосово. Слева видна высокая платформа, на которую высадила меня электричка. Это вид в сторону Гатчины и Петербурга. Видно новое бело-синее здание вокзала.

Итак, город начинается с вокзала. Хотя здесь это скромного вида станция. Забавное на слух название Волосово, на самом деле, к волосам никакого отношения не имеет, и происходит оно, по основной версии, от славянского языческого бога Велеса (Волоса) — покровителя скотоводства. Название Волосово носила давно существовавшая здесь деревня, а в 1870 году здесь прошла Петербургско-Ревельская железная дорога, породившая множество пристанционных посёлков. Таким же посёлком стало и Волосово. В советское время оно уже было посёлком городского типа, когда здесь появилось несколько небольших заводов — лесокомбинат и немного пищепрома. А статус города Волосово получило совсем недавно — в 1999 году. С этого момента Ленинградская область является единственным регионом России, где все районные центры и населённые пункты областного подчинения — это города.

6. С времён постройки железной дороги на станции сохранилось старое здание вокзала. Но сейчас оно используется как, видимо, пост ЭЦ.

7. Ещё сохранилась красивая водонапорная башня:

8. А по другую сторону станции — несколько старых путейских казарм:

В общем, станционные постройки неплохо сохранились, несмотря на значительные разрушения в посёлке в войну. Волосово находилось в немецкой оккупации с конца августа 1941 года до 26 января 1944 года.

9. А вот с запада идёт грузовой поезд под электровозом 2ЭС4К. Вероятно, идёт он из порта Усть-Луга, поскольку контактная сеть на узловой станции Веймарн поворачивает именно туда. Электрификацию провели только в 2016 году, так что ещё совсем недавно здесь было тепловозное царство. Но прямо в сторону Эстонии, а также на Сланцы, контактной сети по-прежнему нет.

10. Основная часть города находится к северу от железной дороги, и у станции для пересечения путей есть подземный переход, построенный, видимо, годах в 70-х. Но им явно никто не пользуется, и, кажется, там внутри даже свет не горит. Все переходят непосредственно через рельсы.

11. Привокзальная площадь — место довольно оживлённое, с большим количеством магазинов. В кадре виден дом, построенный в середине 2000-х годов. Я сначала подумал, что это небольшой торговый центр, но оказалось, что жилой дом.

12. Здесь же находится небольшая автостанция:

13. Послевоенная двухэтажная сталинка. Одно из немногих в этом городе кирпичных зданий того времени. Справа какой-то торговый новодел.

14. Вдалеке впереди видна ещё типовая школа того времени. А справа — новый детский сад.

15. Вот тоже, видимо, сталинская постройка. Сейчас там кафе, в которое я ходил обедать.

16. Ещё в нескольких домах от вокзала продолжаются «торговые ряды».

17. А эта серая коробка — здание почты:

18. Город маленький (12 тысяч жителей) и преимущественно состоит из частного сектора. В общем, несмотря на получение статуса города, визуально он воспринимается, по-прежнему, скорее посёлком городского типа. В кадре главная улица, уходщая на север прямо от вокзала — проспект Вингиссара, названный в честь участника Гражданской войны Виктора Вингиссара, эстонца по национальности (в общем-то, при виде названия проспекта так и тянет произнести его с анекдотическим эстонским акцентом), который был расстрелян белогвардейцами на станции Волосово в 1919 году. В прошлом проспект носил название Губаницкое шоссе, поскольку переходит в дорогу к деревне Губаницы (куда я затем пойду пешком).

19. Ближе к северу города есть пятиэтажные дома. Жизнь в городке неспешная, но главный проспект в середине дня многолюден.

20. Один из жителей Волосово:

21. Частный сектор в центре города. Некоторые дома, возможно, сохранились от старого железнодорожного посёлка, который в начале 20 века стал наполовину дачным. У этого дома видны характерные в основном для Русского Севера «уголки» под свесами крыши.

22. Вот это место можно считать, пожалуй, центральной площадью города. В кирпичном здании размещаются одновременно районная администрация и дом культуры.

23. Напротив стоит памятник местным жителям, погибшим в Афганистане и Чечне. Небольшая мемориальная плита и БМП-1 на постаменте.

24. Чуть дальше строится какое-то причудливое здание.

25. А это здание районной прокуратуры. Сначала я удивился, откуда здесь конструктивизм (ведь Волосово даже статус ПГТ получило только в 1937 году), а потом понял, что это новодел.

26. ЗАГС. В кадре можно видеть фотографа, который вышел покурить в одной футболке, а спустя несколько минут я видел вышедшую из дверей свадьбу.

27. Свернём в сторону от проспекта Вингиссара. Тут тихие дворы и повсеместные в нашей области пятиэтажки 121-й серии, производившиеся Гатчинским ДСК.

29. Рядом с уже показанным зданием администрации есть лесопарк «Велес» (вспоминаем происхождение названия города), с большой детской площадкой поблизости.

30. Волосовский стрит-арт:

31. Лесопарк — по-видимому, сохранённый участок леса. Здешние леса — это в основном примерно вот такие ельники. И несмотря на свой дремучий вид, лесопарк явно популярен для прогулок у местных. Я немало людей в нём встретил даже за примерно десять минут.

32. Кроме главного проспекта Вингиссара, у Волосово есть объездная, проходящая по западному краю города. Это часть автодороги, соединяющей Гатчину с Кингисеппом, именуемая улицей Хрустицкого — в честь Героя Советского Союза танкиста Владислава Хрустицкого, погибшего в 1944 году при освобождении Волосовского района. Есть улица его имени и в Петербурге.

33. Вернёмся опять на проспект Вингиссара. В самых северных кварталах города он выглядит вот так. Многоквартирные дома здесь более старые, чем показанные выше панельки, построены в основном в 1960-е годы. Выходит, что капитальное жилищное строительство в Волосово начиналось в те годы от края в сторону ЖД станции.

35. Сталинское здание районного суда:

36. В иных местах Волосово имеет почти сельский вид:

37. Ещё пятиэтажки. Это уже питерская 600-я серия (известная как «дома-корабли»).

39. А тут слева виден детский сад. Это по другую сторону от проспекта — к востоку.

40. А это детская школа искусств. Здание выглядит как новое (и я сначала подумал, что так оно и есть), но на самом деле это бывший жилой дом, построенный в 1948 году (в принципе, черты сталинской архитектуры разглядеть можно), и недавно капитально реконструированный.

41. Вернёмся снова в район вокзала (если можно так говорить о столь маленьком городе). Поблизости от вокзала есть деревянная церковь Александра Невского, построенная в 1902-1904 годах (когда Волосово уже было железнодорожным посёлком и постепенно обрастало дачами). Она плотно окружена деревьями, поэтому даже зимой её запечатлеть сложно.

42. Что интересно, после закрытия церкви в 1930-е годы её снова открыли в сентябре 1941 года во время нацистской оккупации, и после войны больше не закрывали. Бывали и такие случаи.

43. На церковной территории стоял трактор и прицеп от него.

44. Рядом — городское кладбище:

46. Явно дореволюционный деревянный дом поблизости от церкви:

47. Вернувшись к ЖД станции, заглянем теперь в залинейную часть города. Она поначалу встречает заброшками. Это здание, вероятно, тоже дореволюционное.

48. Это, наверное, где-то 1910-е, а может и 20-е годы. Похоже, в то время основная часть посёлка была именно с этой стороны. Дом жилой.

49. А этот расселён. Скоро снесут, наверное.

50. В остальном всё здесь выглядит довольно обычно. Улочки, дома, сугробы.

51. Природа спит до весны:

53. И на этом всё. Рассказ о городе я завершу снимком въездной стелы с северной стороны. Впереди виден проспект Вингиссара.

Как уже сказано, мне предстояла прогулка пешком по окрестностям. Сначала до деревни Губаницы в пяти километрах севернее, где я поверну на юго-восток, и дойду в итоге до посёлка и ЖД станции Кикерино, откуда поеду обратно в Питер. Об этом и будет вторая часть.

nord_ursus

nord_ursus