вокабуляр что это такое в русском языке

Лексика – что это такое, какая она бывает и как легко в ней разобраться

Лексика – это слова.

Сразу даю 5 терминов. Лексика – это слова. Абсолютно все, которые есть в нашей речи. Лексикология – это наука, которая занимается их изучением. Лексикон – это словарный запас отдельного человека, у меня он одного объема, у вас другого, у вашей соседки третьего.

Лексиколог – ученый, который занимается изучением лексики. Лексикограф – человек, который работает со словарями – создает их, корректирует. Лексикография – наука о словарях.

Теперь подробнее о лексике, то есть о словах.

Основные понятия лексики

Лексема – это то же самое, что и слово. Только более солидно и «по-научному».

Лексическое значение – что означает то или иное слово. Лексическое значение есть только у самостоятельных слов, служебные слова (предлоги, союзы, частицы) его не имеют.

Пример – что такое «храм»? Сразу представляется величественное здание, где происходят богослужения, например православный храм, буддийский храм и т. д.

Что такое «наслаждение»? Уже более сложно определить, но все равно вы понимаете, что это слово значит, можете его описать. Например, это когда «Оох, как же круто-то… Оох, наконец-то, ммм». Вот что-то типа такого.

А что такое «чтобы»? Ничего. В голове ничего не рисуется, значения никакого нет. Потому что это союз, служебная часть речи.

Слова редко бывают «однозначными». Большинство лексем в русском языке – многозначные, то есть у них несколько значений. Например, слово «предмет» – это может быть какая-то «штука» типа стола или кастрюли, а может быть «учебный предмет» – тот же русский или биология.

Синонимы – слова, у которых значение близкое, но написание разное. Например, дом, хата. Полностью одинаковых значений не бывает, всегда есть какое-то различие.

Антонимы – слова с противоположным значением: добрый – злой, да – нет.

Омонимы – слова, которые пишутся одинаково, а обозначают разные вещи: ключ может быть скрипичным, а может быть от двери. Есть тонкая разница между омонимами и многозначными словами, разберем ее в отдельной статье.

Паронимы – близкие по звучанию слова. Короче, такие, которые вы постоянно путаете. Например, адресат и адресант.

Варваризмы – от слова «варвар», то есть чужеземец. Это слова, которые в наш язык еще не вошли. Например, во фразе «какой месседж хочешь послать?» – «какое сообщение хочешь послать», «месседж» – варваризм.

Историзмы – слова, которые называют что-то, что существовало раньше. Например, боярин, холоп – сейчас нет ни тех, ни других.

Архаизмы – слова, которые использовались раньше для называния каких-то предметов, а сейчас заменились на другие. Мы сейчас говорим «жизнь», а раньше говорили «живот», сейчас говорим «глаз», раньше говорили «око».

Неологизмы – новые слова, которые кто-то выдумал, а другие еще не особо подхватили. Совсем недавно слово «лайкнуть» было неологизмом, да и «твитнуть» тоже. Сейчас они уже достаточно популярные.

Есть еще интересное понятие – концепт. Оно сложное, в школе о нем не говорят. Концепт – не совсем лексика, это то, что связывает слово и все наши мысли, воспоминания, ассоциации, которые «просыпаются» в голове, когда мы его слышим. У меня была дипломная работа по концепту «город» в творчестве Дины Рубиной, поэтому я обязательно напишу про него отдельный текст.

Какой бывает лексика

Исконной и заимствованной. Исконные слова – те, которые были созданы в определенном языке, например «мать», «дом», «сын», «овца».

Заимствованные были взяты одним языком из другого: абажур (из французского), шаурма (из турецкого), фельетон (тоже из французского).

Заимствованные слова сохраняют «приметы» заимствования, то есть черты, по которым мы можем угадать их «нерусскость». Это может быть удвоенная согласная: палладий, ванна, буква «ф»: фокус, фургон, фартук, две гласных подряд – виолончель, аэроплан.

Бывает так, что слова заимствуются через несколько языков. Например, было в арабском старое-старое сочетание слов «эмир аль-бахр» – «владыка моря». Когда голландцы стали плавать по морю, они взяли это выражение и сделали свое слово – «Admiraal». А когда Петр I начал создавать флот, он его заимствовал у голландцев. Вот и появился русский «адмирал».

Общеупотребительной и ограниченного употребления. Общеупотребительные слова могут понять все: овраг, спать, мам, еда, любить.

Лексику ограниченного употребления используют отдельные группы людей, остальные ее не понимают. Отсюда вот такие группы:

Нейтральная и стилистически окрашенная. Нейтральная – когда вы не чувствуете какой-то книжности или, наоборот, разговорности. Например: «приятно смотреть». Стилистически окрашенная – когда такое чувство есть – «очей очарованье» – очень возвышенно, «офигенно так, что аж зенки вылупил» – разговорно.

Современная и устаревшая. Устаревшая включает историзмы и архаизмы, про которые я писал выше.

Это моя первая статья про лексику. Буду развивать тему, писать новые тексты и ставить ссылки. Увидимся.

Сколько слов у вас в запасе? Расширяем вокабуляр

Greetings, ladies and gentlemen! В этой статье мы расскажем о том, что такое словарный запас, каковы бывают его объёмы и способы расширения. Кроме того, вас ждут интересные факты, тесты, а также дополнительные полезные ресурсы по теме. So, don’t sleep on that!

Слова покороче

В последнее время критики всё чаще говорят, что использование языка потеряло часть своего былого величия, поскольку современный язык изобилует аббревиатурами и текстовыми сокращениями. Но слова, возможно, и стали короче, их лексический диапазон по-прежнему расширяется.

Каждой сфере интересов присущ свой отдельный лексический объём, который можно беспрепятственно использовать для описания каких-либо фактов. Научно-фантастический жанр в литературе, современные и экстремальные виды спорта, различные отрасли промышленности — везде может использоваться определённый набор слов.

Итак, слов-то в английском языке много, но существуют ли какие-то способы проверить свой словарный запас, чтобы чётко понимать, стоит ли остановиться или ещё есть к чему стремиться? Именно на этот вопрос мы постараемся дать ответ. Let’s do this!

Что такое словарный запас?

Прежде чем узнать, как много англоязычных слов находится у нас в использовании, необходимо понять обозначение самого термина.

Вокабуляр (vocabulary) — сумма или запас слов, используемый в конкретном языке группой людей или отдельным лицом в какой-либо области знания. Его можно разделить на две подгруппы: активный и пассивный.

Если кратко, то активный вокабуляр представляет собой все те слова, которыми вы можете свободно оперировать как на письме, так и в речи. Пассивный словарный запас — лексические единицы, которые вы сможете узнать в тексте, но при этом задействовать в живой речи их будет проблематично. Причина в том, что такие слова требуют дополнительной проработки, чтобы впоследствии понимать, в каком контексте и когда их задействовать в разговоре.

Сколько слов вы знаете?

Во-первых, необходимо вооружиться печатным изданием словаря, например: Webster’s Third New International Dictionary или The Oxford English Dictionary, калькулятором, ручкой и листом бумаги. Далее открываем рандомную страницу и считаем, сколько именно слов мы знаем. Повторяем это действие ещё 19 раз, чтобы в общей сложности проработать таким образом 20 страниц. Суммируем количество слов, которые нам знакомы, делим на 20, а потом умножаем на количество страниц в словаре. Вуаля, полученное значение и считается вашим словарным запасом.

Стоит понимать, что результат, который вы получите, будет довольно условным, поскольку не все слова сразу попадают в печатное издание англоязычного словаря. Если интересно, почему так происходит, и с чем это связано, то предлагаем ознакомиться со следующей статьей: «Сколько всего слов в английском языке?». Возможно, вы просто гуру колкого разговорного британского, а вот над академическим вокабуляром нужно ещё поработать.

Во-вторых, можно пройти онлайн-тест на словарный запас английского языка, который автоматически посчитает ваш нынешний вокабуляр. Как правило, такие квизы основываются либо на синонимии/антонимии, либо же представляют собой список слов, где необходимо галочками выбрать те лексические единицы, которые вам знакомы.

Несколько ссылок для ознакомления:

Как увеличить свой словарный запас

Онлайн-тренажёр английских слов. Технологии, которые всегда у нас под рукой, позволяют с лёгкостью пополнять свой английский словарный запас. Например, у нас есть бесплатный словарь, который позволяет учить слова на слух и визуально. Изучение проходит скорее в игровой форме, что помогает сделать процесс запоминания новых слов намного приятней.

Чтение всему голова. Всегда отдавайте предпочтение англоязычной литературе в оригинале. Будь то забавная выдумка и увлекательные факты в журналах или красота авторского слова в поэзии. Чем больше вы читаете, тем быстрее ваша речь обогащается новыми словами.

Тем не менее, важно помнить, что для лучшего усвоения слов необходимо проверять значения в словаре и запоминать пример.

Каждый день что-то новенькое. Отводите каждый день на запоминание одного или нескольких новых английских слов. Напишите их на стикере и разместите там, где вы будете видеть их регулярно в течение дня, например, на компьютере или холодильнике.

Время кроссвордов. Кроссворды — забавный и неординарный способ использовать полученные знания, которые у вас уже есть. Более того, это отличный шанс познакомиться с новыми словами, которых вы ещё не знаете.

Проба пера. Говорят, что жизнь человека можно уместить в книгу. Если писать роман вы ещё не готовы, то самое время начать с открытки, дневника или незамысловатого письма.

Для самых любознательных у нас есть полезная подборка статей:

Это интересно

Вы когда-нибудь задумывались, сколько именно слов мы знаем на каждом этапе своей жизни? Если нет, но всегда хотелось, то имейте в виду, что специалисты из «English Today» (Издательство Кембриджского университета) взяли и провели эксперимент среди жителей Британии:

В возрасте двух лет словарный запас — 300 слов;

в пять лет — 5 000 слов;

в 12 лет — 12 000 слов;

Образованный взрослый — 15 000 слов;

Выпускник высшего учебного заведения — 23 000 слов;

Уильям Шекспир — 34 000 слов.

Итак, как расширить словарный запас английского языка:

Чем больше активный словарный запас, тем более свободно вы ощущаете себя в иной языковой среде и более точно выражаете свои чувства и мысли в разговорной речи. Пусть изучение английского языка приносит вам больше радости и удовольствия, а вокабуляр ежедневно пополняется новыми яркими словами и полезными фразами.

Positive mind. Positive vibes. Positive life.

Урок 5. Словарный запас

«Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью», – всем знакома эта цитата из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Сатирики, а вместе с ними и читатели, вдоволь посмеялись над недалёкой и неразвитой, но чрезмерно самоуверенной и наглой Эллочкой, все интересы, мысли и эмоции которой легко укладывались в тридцать слов. Между тем, принимаясь за написание текстов, многие, сами того не замечая, превращаются в людоедку Эллочку. О чём бы они ни хотели написать, из-под пера выходит всё то же «Хо-хо!» и «Хамите, парниша!». В этом уроке мы с вами поговорим о том, как избавиться от проблемы людоедки Эллочки, расширить свой словарный запас. А в следующем уроке мы узнаем, как научиться пользоваться им правильно.

Содержание

Словарный запас

Словарный запас (словарь, лексикон) – это совокупность слов, которые понимает и использует в своей речи человек.

Словарный запас принято делить на два вида: активный и пассивный.

Активный словарный запас – это те слова, которые человек регулярно употребляет в устной речи и письме.

Пассивный словарный запас – этот набор слов, которые человек знает и понимает на слух или при чтении, но сам ими не пользуется. Проверить свой пассивный словарный запас вы можете на этом сайте.

Обычно объём пассивного словарного запаса превышает объём активного словарного запаса в несколько раз. При этом объёмы активного и пассивного словарного запаса – подвижные величины: человек постоянно узнаёт новые слова и в то же время забывает или перестаёт пользоваться словами, которые он уже выучил.

Какими же должны быть объёмы активного и пассивного словарного запаса? Неожиданно оказалось, что ответить на этот вопрос довольно сложно. Объём словаря В.И. Даля насчитывает двести тысяч слов, академического словаря современного русского литературного языка – около ста тридцати тысяч, последнее издание толкового словаря Ожегова – семьдесят тысяч слов. Очевидно, подобные значения превышают словарный запас даже самого эрудированного человека. К сожалению, точных научных данных о том, каким в среднем является активный и пассивный словарный запас взрослого образованного человека, нет. Оценки активного словарного запаса разнятся от пяти тысяч до тридцати пяти тысяч слов. Что касается, пассивного словарного запаса, то разброс составляет от двадцати тысяч до ста тысяч слов. Скорее всего, истина, как всегда, лежит где-то посередине. Разумно предположить, что активный словарный запас взрослого человека достигает примерно пятнадцати тысяч слов (как известно, активный словарный запас такого мастера слова как Пушкин был порядка двадцати тысяч слов), а пассивный словарный запас – сорока-пятидесяти тысяч слов (сложно представить себе обычного человека, который знал бы все значения слов из словаря Ожегова).

Существует простой способ, помогающий примерно оценить объём пассивного словарного запаса. Возьмите толковый словарь, например, тот же словарь Ожегова, откройте его на произвольной странице, посчитайте, сколько из определяемых слов вам известно. Будьте честны с собой: если слово кажется вам знакомым, но его значение вы точно не знаете, то это слово считать не нужно. Далее умножьте эту цифру на количество страниц. Конечно, нужно учитывать, что такой результат приблизителен: вы должны допустить, что все страницы содержат одинаковое количество статей, из которых вы знаете одинаковое количество слов. Для чистоты эксперимента можно повторить эти действия несколько раз. Однако точного результата вы всё равно не получите.

Если вам лень возиться со словарём и подсчётами самостоятельно, вы можете воспользоваться нашим тестом.

Способы расширения словарного запаса

При написании текстов очень важно, чтобы используемые слова были как можно более разнообразны. Это, во-первых, позволяет наиболее точно выразить свою мысль, а во-вторых, делает восприятие текста более лёгким для читателя. Существует несколько правил, помогающих расширить свой словарный запас. Они были разработаны прежде всего для людей, изучающих иностранные языки, но могут также эффективно использоваться и для родного языка.

Пассивный словарный запас

Читайте как можно больше. Чтение – это один из основных источников поступления новой информации, а соответственно и новых слов. При этом старайтесь выбирать литературу как можно более высокого уровня – не важно, идёт ли речь о художественной литературе, исторической литературе или публицистике. Чем выше уровень авторов, тем больше шанс, что они используют разнообразную лексику, а главное – употребляют слова корректно. Так вы будете запоминать не только новые слова, но и правильные способы их употребления.

Не бойтесь показаться невеждой. Многие люди чувствуют себя крайне неловко, когда их собеседник кажется очень образованным, начитанным и употребляет массу незнакомых слов. В такой ситуации многие боятся прослыть невеждами, а потому стесняются спросить о значении того или иного нового слова. Никогда не поступайте подобным образом. Всегда лучше спросить о незнакомом вам слове, чем на всю жизнь остаться в неведении. Не думайте, что вы посмотрите это слово в словаре, когда вернётесь домой. Вы просто его забудете. Если ваш собеседник действительно умён, ваш вопрос никогда не покажется ему смешным.

Пользуйтесь словарём. Полезно иметь дома набор академических словарей и энциклопедий, к которым вы можете обратиться при первой необходимости. Естественно, хорошие словари недешёвы, часто издаются маленькими тиражами и занимают много места на полках. К счастью, с развитием интернета, проблема доступа к словарям решена. Сейчас можно найти словари и энциклопедии практически по любой тематике. Довольно удобны в использовании порталы: slovari.yandex.ru и www.gramota.ru.

Активный словарный запас

Приведённые выше советы помогают расширить, прежде всего, пассивный словарный запас. Однако главная тема наших уроков – это эффективное написание текстов. Поэтому цель состоит не только в том, чтобы узнать новые слова, но и научиться активно их использовать в письменной речи. Вот несколько упражнений, направленных на перевод слова из пассивного лексикона в активный:

Метод записок. Нужно взять карточки, листочки или цветные стикеры. На одной стороне вы пишете слово, которое хотите запомнить, на другой – его значение, синонимы, примеры употребления. Такие карточки можно перебирать дома, в транспорте, на работе. Быстро, удобно и эффективно!

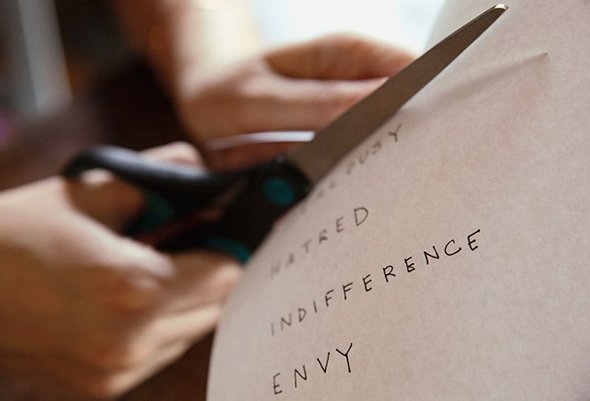

Тетрадь синонимов. Можно взять простую тетрадь или создать электронный документ, куда вы будете записывать слова и ряды синонимов к ним. К примеру, возьмём слово результат. Ряд синонимов к нему: следствие, последствие, след, плод, сумма, итог, вывод, заключение. Нужно помнить, что сюда можно присоединить не только синонимичные слова, но и целые конструкции: таким образом, итак, отсюда можно сделать вывод, мы пришли к тому, что и т.д. Также в подобную тетрадь можно вносить пометки о характере того или иного слова: устаревшее, высокое, просторечие, пейоративное. Если вы пользуетесь электронным документом, то слова на одну тематику можно объединять в отдельные блоки. Кроме того, подобную тетрадь можно также дополнить антонимами.

Тематические карточки. Их удобно использовать, если вы хотите запомнить и перевести в свой активный словарь сразу несколько слов, связанных общей тематикой. Запишите их на одну карточку и прикрепите на видное место. В итоге, если вы вспомнили хотя бы одно слово из карточки, вам неминуемо придут в голову и остальные.

Метод ассоциаций. Старайтесь сопровождать запоминание слов ассоциациями: образными, цветовыми, обонятельными, тактильными, вкусовыми, моторными. Наличие подобной ассоциации поможет гораздо быстрее вспомнить нужное слово. Более того, вы можете зарифмовать важное для вас слово в какой-нибудь короткий стишок или вставить его в глупое и не имеющее смысла, но запоминающееся высказывание.

Изложения и сочинения. Мы привыкли, что изложения и сочинения – это школьные упражнения, и, закончив школу, к ним можно никогда не возвращаться. Между тем, они помогают существенно улучшить писательские навыки и расширить свой активный словарный запас. Изложения подходят для ситуации, когда вы прочитали текст, в котором вам встретилось много незнакомых, но полезных слов. Сделайте краткий письменный пересказ этого текста, используя эти ключевые слова, и они останутся в вашей памяти. Что касается сочинений, то не нужно писать длинные трактаты, достаточно короткого рассказика в пять предложений, в который вы вставляете новые слова.

Календарь памяти. Это график повторения слов, которые вы хотите перевести в активный словарь. Он основан на исследованиях работы человеческой памяти. Учёные давно выяснили, что через неделю человек забывает восемьдесят процентов всей полученной новой информации. Однако этот процент можно значительно сократить, если повторять материал через определённые промежутки времени. Тогда он попадает в долгосрочную активную память. Для этого был разработан так называемый режим рационального повторения. Для удобства приведём таблицу:

Для достижения максимально эффекта желательно не отклоняться от графика. Также лучше всего не пытаться одновременно запомнить большой массив слов. Лучше разбивать слова на маленькие тематические группы и для каждой группы создавать свой календарь повторений.

Кроссворды, языковые игры и головоломки. Отличный способ совместить полезное с приятным: попрактиковать выученные слова и поиграть! Вот несколько наиболее распространённых языковых игр: скрэббл (в русском варианте – эрудит, балда), анаграммы, антифразы, буриме, метаграммы, шляпа, контакт.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Напоминаем, что для полноценной работы сайта вам необходимо включить cookies, javascript и iframe. Если вы ввидите это сообщение в течение долгого времени, значит настройки вашего браузера не позволяют нашему порталу полноценно работать.

Активная и пассивная лексика

Лексический состав любого языка представляет неоднородное явление. Так, в зависимости от употребительности лексики в словарном составе языка отчетливо выделяются два пласта слов: активный и пассивный.

Активный и пассивный запас русского языка

Словарный состав языка не является чем-то застывшим, неизменным. На протяжении веков изменялась звуковая система, происходили изменения в грамматике и лексике. Особенно заметны изменения в лексике в эпоху различных общественных, социальных преобразований, в период бурных перемен в жизни общества.

Изменения носят двойственный характер – с одной стороны, словарный состав обогащается новыми словами, с другой, освобождается от ненужных на данном этапе элементов. Поэтому в языке существует два пласта – активная и пассивная лексика. Термин «активный и пассивный запас» ввел в лексикографическую практику Л.В. Щерба, но единства в понимании пассивной лексики у исследователей не наблюдается. Например, в работах М.В. Арапова, А.А. Реформатского, Л.И. Баранниковой и др. в состав пассивной лексики включаются не только устаревшие слова, но и диалектизмы, термины, названия редких реалий, явлений.

Устаревшие слова. Типы архаизмов и историзмов

Слова, которые вышли или выходят из активного запаса в силу их редкого употребления, называются устаревшими словами. Процесс устаревания сложный и длительный, поэтому устаревшие слова различают по степени устарелости.

К первой группе относятся слова, неизвестные или непонятные большинству носителей языка. Сюда можно включить несколько разрядов слов:

– слова, исчезнувшие из языка и не встречающиеся даже в составе производных основ:

– слова, которые не употребляются самостоятельно, но встречаются в составе производных слов (иногда переживших процесс опрощения):

– слова, которые в современном языке сохраняются только в составе фразеологических оборотов речи:

Ко второй группе относятся устаревшие слова, известные носителям современного языка, например: верста, аршин, десятина, фунт, сажень, конка, бурса, хлад, глас, перст, брадобрей, око и др. Многие из них еще недавно употреблялись в активном словаре.

Устаревшие слова различаются не только степенью архаизации, но и причинами, которые привели их в разряд устаревших. С этой точки зрения устаревшую лексику можно разделить на историзмы и архаизмы.

С развитием общества возникают новые общественно-политические отношения, иными становятся экономика, военное дело, меняется быт и культура народа. С исчезновением тех или иных предметов, явлений отпадает необходимость и в словах, их обозначавших.

Историзмы можно разделить на ряд семантических групп:

1) названия явлений общественно-политического порядка, названия членов царской семьи, представителей сословий и т.п.;

2) названия административных учреждений, учебных и других заведений;

3) названия должностей и лиц по роду их занятий;

4) названия воинских чинов;

5) названия видов оружия, военных доспехов и их частей;

6) названия средств передвижения;

7) названия старых мер длины, площади, веса, денежных единиц;

8) названия предметов исчезнувшего быта, предметов домашнего обихода, видов одежды, еды, напитков и т.п.;

Кроме рассмотренных выше историзмов, которые можно назвать лексическими, существует и сравнительно небольшая в пассивном словаре группа историзмов, у которых устарело прежнее значение или одно из значений. Например, лексема дьяк утратила значение «должностное лицо, ведущее дела какого-нибудь учреждения (приказа) – в древней Руси»; у лексемы приказ устарело значение «учреждение, ведавшее отдельной отраслью управления в Московском государстве XVI – XVII вв.». Подобные слова в лингвистической литературе именуют семантическими историзмами.

Особое место среди историзмов занимают слова, которые появились в советскую эпоху для обозначения преходящих явлений, например: нэп, нэпман, нэпманша, Торгсин, продналог, продразверстка, продотряд и т.п. Возникнув в качестве неологизмов, они недолго просуществовали в активном словаре, превратившись в историзмы.

Они ушли в пассивный запас потому, что в языке появились новые названия тех же понятий. Архаизмы имеют синонимы в активном словаре. Этим они отличаются от историзмов.

В современном русском языке различают несколько разновидностей архаизмов. В зависимости от того, устарело слово в целом или только его значение, архаизмы делятся на лексические и семантические.

Лексические архаизмы в свою очередь подразделяются на собственно-лексические, лексико-словообразовательные и лексико-фонетические.

1. Собственно-лексические архаизмы – это слова, которые вытеснены из активного запаса словами с другим корнем:

2. Лексико-словообразовательные архаизмы – это слова, заменившиеся в активном употреблении однокорневыми словами с другими образующими морфемами (чаще – суффиксами, реже – приставками);

З. Лексико-фонетические архаизмы – это слова, которым в активном словаре синонимичны лексемы с несколько иным звучанием:

Разновидностью лексико-фонетических архаизмов являются акцентологические архаизмы, у которых изменилось место ударения: символ, эпиграф, призрак, беспомощный, музыка и др.

4. Грамматические архаизмы (морфологические и синтаксические) слова с устаревшими грамматическими формами:

5. В отличие от всех прочих семантические архаизмы – это сохранившиеся в активной лексике слова, у которых устарело значение (или одно из значений):

Новые слова. Типы неологизмов

Наряду с устареванием слов в языке возникают новые слова – неологизмы (греч. neos – «новый», logos – «слово»). Различают неологизмы языковые, или общенародные, и индивидуально-стилистические, или авторские.

Языковыми неологизмами являются новые образования, которые возникают в общенародном языке:

а) как наименования новых понятий (космодром, акванавт, лунодром, менделевий, миксер, мелан, перфолента, реанимация, стыковка и т.д.),

б) как новые имена взамен устаревших:

в) как слова с новой семантикой при сохранении или утрате старых значений:

Языковые неологизмы можно разделить на лексические и семантические. Лексические неологизмы – новые наименования новых или существовавших ранее понятий, семантические – новые значения имеющихся слов.

В настоящее время идет активный процесс расширения словарного состава в следующих группах: в хозяйственной, экономической сфере, в сфере науки, ее практического применения, в медицине, в сфере спорта, культуры, в сфере компьютерных технологий.

Большинство новых слов составляют заимствованные слова.

Общенародным неологизмам противопоставляются авторские, или индивидуально-стилистические, неологизмы. Они не только обозначают понятия, но и являются образным, выразительным средством, конкретнее характеризующим предмет, более полно, точно выражающим мысль. Они создаются по существующим в языке словообразовательным моделям. В отличие от языковых неологизмов они на долгие годы сохраняют новизну, оригинальность: огончарован, кюхелъбекерно, полуподлец, полуневежда (у А.Пушкина), помпадуры, билибердоносец, клоповодство (у М.Салтыкова-Щедрина), умно-худощавое, трепетнолистные (у Н.Гоголя), утреет, золотеет (у А.Блока), напоэтился, поцицеронистей, кисляйство (у А.Чехова), стрекозёл, стихачестю, ликбезить, заюбилеить, монте-карлик (у В.Маяковского).

Роль устаревших слов в современном русском языке

Историзмы отличаются от архаизмов своим назначением. Они являются единственными наименованиями определенных понятий, а поэтому выполняют в языке главным образом номинативную функцию. Историзмы не имеют параллелей в современном русском языке, и потому к ним обращаются тогда, когда возникает необходимость назвать какие-то предметы или явления, вышедшие из обихода. В современном языке историзмы имеют ограниченное употребление, например в научных трудах по истории.

Архаизмы, являясь синонимами по отношению к общеупотребительным словам, отличаются от них дополнительными оттенками. Поэтому они используются как яркое стилистическое средство для создания колорита эпохи, для стилизации речи, для социальной характеристики персонажей речевыми средствами.

Архаизмы могут употребляться не только в речи персонажей, но и в языке автора.

Архаизмы используются и для создания приподнятого, торжественного стиля (причем очень часто с этой целью привлекаются старославянизмы). В данной функции архаизмы выступают и в языке художественной литературы, и в публицистике, и в ораторском выступлении, и в судебной речи.