водопроницаемые породы что такое

Водопроницаемость горных пород

Полезное

Смотреть что такое «Водопроницаемость горных пород» в других словарях:

СИЛИКАТИЗАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД — способ закрепления слабых и. путем нагнетания в них силиката натрия и хлористого кальция. В результате хим. реакции частицы п. связываются в монолитную массу, прочность на сжатие которой увеличивается, а водопроницаемость уменьшается.… … Геологическая энциклопедия

КАВЕРНОЗНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — наличие в горные породах мелких пустот (каверн). К. г. п. может быть первичная и вторичная. Первичная К. г. п. наблюдается в некоторых излившихся магматических породах (обусловлена особенностями застывания лавы), а также в органогенных… … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии

Водные свойства горных пород — свойства горных пород по отношению к воде: влагоемкость, водопроницаемость, влажность, водоотдача … Геологические термины

ВОДНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД — свойства, г. п. по отношению к воде: влагоемкость, водопроницаемость размокаемость, капиллярность и др. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия

Водопроницаемость — свойство г. п. пропускать через себя воду вследствие наличия трещин, пор и др. пустот. Величина ее определяется коэф. В. (см. Коэффициент фильтрации). По степени В. все г. п. делятся на водопроницаемые, полупроницаемые и водонепроницаемые.… … Геологическая энциклопедия

водопроницаемость — свойство материалов пропускать под давлением воду, характеризуется коэффициентом водопроницаемости, который равен количеству воды в граммах, прошедшему за 1 час через образец площадью 1 м2 заданной толщины при постоянном давлении… … Справочник технического переводчика

12-83: Рекомендации по методике лабораторных испытаний грунтов на водопроницаемость и суффозионную устойчивость — Терминология 12 83: Рекомендации по методике лабораторных испытаний грунтов на водопроницаемость и суффозионную устойчивость: 19. Amar S., Dupny H. Etude stir la permeabilite des sols fins mesuree en laboratoire. Lab. Ponts Chauss., Rapp. Rech.,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

П 12-83: Рекомендации по методике лабораторных испытаний грунтов на водопроницаемость и суффозионную устойчивость — Терминология П 12 83: Рекомендации по методике лабораторных испытаний грунтов на водопроницаемость и суффозионную устойчивость: 19. Amar S., Dupny H. Etude stir la permeabilite des sols fins mesuree en laboratoire. Lab. Ponts Chauss., Rapp. Rech … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

водопроникність гірських порід — водопроницаемость горных пород water permeability of rock Wasserdurchlässigkeit der Gesteine здатність порід пропускати через себе воду (через пустоти пори, тріщини і т.і.) під дією гравітац. сил, напору або капілярного підняття. Кількісно В.г.п … Гірничий енциклопедичний словник

Водоносный горизонт — слой или несколько слоёв водопроницаемых горных пород, поры трещины или другие пустоты которых заполнены подземной водой. Несколько В. г., гидравлически связанных между собой, образуют водоносный комплекс. См. также Водопроницаемость… … Большая советская энциклопедия

Бурение скважин под воду

Основные сведения из геологии

Минералами называются все элементы и их химические соединения, встречающиеся в земной коре в форме тел, отличающихся однородностью состава, строения и свойств. Минералы можно определять по цвету, блеску, твердости, излому, запаху и т.д. Для бурения большое значение имеет твердость.

Минералы в земной коре, за редкими исключениями, не встречаются отдельно. Обычно они собраны в группы или агрегаты, называемые горными породами.

Горные породы по происхождению разделяются на изверженные, осадочные и метаморфические.

Бурение на воду производят преимущественно в осадочных и метаморфических породах и значительно реже в изверженных.

Осадочные породы по происхождению разделяются на обломочные, образовавшиеся из обломков других пород, химические, образовавшиеся в результате выпадения осадков из воды или из других растворов (эти породы бывают кремнистые, карбонатные и железистые), и органогенные, образовавшиеся из скопления остатков животных и растений (к ним относятся известняки, доломиты, угли и т.п.).

Валуны, галечник, щебень и другие крупные окатанные и угловатые обломки горных пород образовались в результате разрушения разнообразных изверженных и метаморфических пород и последующей обработки их ледниками и морскими водами.

Пески представляют собой продукт дальнейшего разрушения более крупных обломочных пород. Наибольшее распространение имеют кварцевые пески. По примесям других разрушенных минералов выделяют пески слюдистые, магнетитовые, железистые и др.

Глины могут образовываться в результате сноса мельчайшего ила, который реки несут в виде мути и который затем отлагается в спокойной воде. Различают, кроме того, глины, образовавшиеся в результате действия ледника, а также представляющие собой конечный продукт разрушения гранита в процессе выветривания (каолины и огнеупорные глины Украинского кристаллического массива). Химический состав глин разнообразен. Кроме каолина (кремниевых соединений глинозема), в состав глин входят мельчайшая кварцевая мука, железистые соединения, известь, доломит, иногда гипс и другие вещества.

При оборудовании водоприемной части скважины необходимо знать размер частиц породы, в которой намечается установить фильтр, и количественное соотношение этих частиц между собой.

Классификация горных пород по буримости

Все горные породы независимо от их происхождения обладают определенной сопротивляемостью разрушению буровым инструментом. Эта сопротивляемость, называемая степенью буримости, зависит от многих факторов, например, от твердости минеральных частиц, слагающих породу, их крупности, хрупкости, от прочности цементирующего вещества, влагоемкости породы, вязкости и монолитности ее и т.д., иными словами, от состава, строения, состояния и свойств породы, а также от вида и способа бурения.

Основные сведения из гидрогеологии

Водопроницаемые и водоупорные горные породы, водоносные горизонты

Водопроницаемы и обычно также водоносны горные породы, хорошо пропускающие (фильтрующие) воду: крупнозернистые пески, гравий, галечники, щебень, валуны, сильнотрещиноватые скальные породы и т.п., т.е. породы, в которых имеется достаточное количество крупных пустот ля проникновения и передвижения воды.

Водоупорными горными породами являются плотные тяжелые глины, плотные суглинки, а также различные изверженные и метаморфические породы, если они не трещиноваты.

В верхних частях земной коры преобладают подземные воды в песках и других рыхлых породах.

Водоносным горизонтом называется пласт водопроницаемой породы, заполненный (насыщенный) водой, и способный отдавать ее.

Площади распространения водоносных горизонтов и водоносных пород обычно совпадают.

Площади питания совпадают с местами выхода на дневную поверхность пород, слагающих водоносный горизонт, а также с участками, где эти породы не перекрыты водоупорными толщами значительной мощности.

Водопроницаемость рыхлых (обломочных) пород зависит от их гранулометрического состава и, в частности, от содержания мелких пылеватых и глинистых частиц. Для определения содержания в водоносной породе частиц различного размера необходим анализ ее гранулометрического состава. В соответствии с полученными данными подбирают размер частиц песчано-гравийной засыпки, определяют шаг намотки проволоки, выбирают номер сетки для фильтра и т.п.

Виды подземных вод

По условиям залегания и питания водоносных горизонтов различают следующие подземные воды: верховодки, грунтовые воды со свободной поверхностью, безнапорные межпластовые, артезианские (напорные).

Кроме того, по условиям движения в водоносных слоях различают подземные воды, циркулирующие в рыхлых (песчаных, гравийных и галечниковых) слоях и в трещиноватых скальных породах.

Водоносные горизонты всегда залегают на водоупорных или весьма слабопроницаемых для воды горных породах.

Подошвой водоносного горизонта называются горные породы, подстилающие водоносный горизонт, и, в частности, их верхняя поверхность. Обычно она бывает водоупорной.

Верховодкой называют подземные воды, которые находятся на незначительной глубине (2-3 м) над водоупорными прослоями имеющими небольшое распространение на площади. В местах, где водоупорные прослои кончаются, верховодка также исчезает, стекая в нижележащий, более мощный водоносный горизонт. Запасы верховодки незначительны и непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В засушливые периоды и зимой верховодка обычно исчезает. Для водоснабжения верховодку не используют, она легко загрязняется с поверхности земли. Поэтому при бурении скважин для водоснабжения верховодку необходимо тщательно изолировать обсадными трубами, чтобы избежать загрязнения расположенного ниже водоносного горизонта.

Горизонты грунтовых вод со свободной поверхностью залегают на ближайшем от поверхности земли водоупорном слое. Содержащие их водоносные слои сложены рыхлыми зернистыми или скальными трещиноватыми породами. Подземные воды этого типа могут питаться за счет инфильтрации (просачивания) в глубину по всей площади распространения водоносного горизонта. Они могут легко загрязняться стоком из выгребных ям, животноводческих ферм и т.п. Поэтому при использовании таких грунтовых вод для водоснабжения необходимо обеспечить надежную санитарную проверку и охрану участка водозабора.

Уровень грунтовых вод устанавливается в скважине на той глубине, на которой они были вскрыты. Если среди водоносного слоя имеются водоупорные слои в виде линз, то после проходки их в скважине может наблюдаться местный, обычно небольшой напор.

Подземные воды, циркулирующие в водоносных породах и расположенные между двумя водоупорными слоями, бывают безнапорными или же обладают определенным напором. В последнем случае они называются артезианскими.

Грунтовые безнапорные межпластовые воды соединяются с поверхностью земли водопроницаемыми слоями лишь на отдельных участках своего распространения; на всей остальной площади они хорошо защищены от загрязнения с поверхности верхним водоупорным слоем. При вскрытии вод уровень их в скважинах устанавливается либо очень незначительно выше водоупорной кровли водоносного слоя, либо на границе верхнего водоупора и водоносного слоя.

Подземные воды всех перечисленных видов могут циркулировать в пустотах рыхлых зернистых или в трещинах скальных пород. В последнем случае подземные воды, относящиеся к любому из перечисленных видов, получают дополнительное название трещинных.

Движение подземных вод

Движение воды в водоносном горизонте, или так называемая фильтрация, происходит по порам и мелким трещинам горных пород. Отдельные струи движутся равномерно, без разрыва сплошного потока, с небольшими скоростями параллельно одна другой.

Такое движение подземной воды преобладает в природных условиях и называется ламинарным. Закон ламинарного движения формулируется следующим образом. Расход (или количество) воды, фильтрующейся через определенную площадь (поперечное сечение) горной породы, пропорционален этой площади, напору и обратно пропорционален длине пути фильтрации на данном участке потока.

Отклонения от закона ламинарного движения происходят при действительной скорости движения подземной воды свыше 1000 м/сутки, что наблюдается лишь в карстовых районах и в породах, имеющих большие трещины. Движение воды переходит в вихреобразное или турбулентное, при котором струи воды уже не движутся параллельно.

Скважины, вскрывающие пласты, содержащие подземные воды, имеют много преимуществ перед другими водозаборными сооружениями, и в связи с этим бурение их носит массовый характер.

Для добычи воды бурят одиночные скважины или группы скважин. Поэтому все водозаборы подземных вод делятся на групповые и одиночные.

Групповые подземные водозаборы состоят из нескольких одновременно работающих скважин, расположенных на таком расстоянии, при котором они взаимодействуют или могут взаимодействовать в определенных условиях режима эксплуатации.

Одиночные скважины на воду бурят, как правило, без предварительной разведки. Следовательно, это своеобразная и ответственная работа, так как разведка и исследование в этом случае должны сочетаться с созданием эксплуатационного инженерного сооружения.

Разведочно-эксплуатационной называется скважина, конструкция которой, включая водоприемную часть, рассчитана на оборудование водоприемником проектной производительности. При положительных результатах опробования эти скважины передают в постоянную эксплуатацию.

Разведочной называется скважина облегченной конструкции и сравнительно небольшого диаметра, оборудованная временным фильтром и предназначенная для вскрытия и предварительного опробования водоносного горизонта. Разведочные скважины обычно бурят с таким расчетом, чтобы при необходимости можно было извлечь обсадные трубы и фильтр.

Эксплуатационной может считаться скважина только после передачи ее в эксплуатацию. Это название не должно присваиваться скважине при проектировании, так как даже в районах с хорошо изученными, но не разведанными детально на данном конкретном участке геолого-гидрогеологическими условиями всегда встречаются значительные отклонения от проекта. Поэтому одиночные скважины на воду, которые бурят без предварительной разведки точки заложения, должны быть всегда разведочно-эксплуатационными. В проектную конструкцию почти каждой скважины приходится вносить изменения в процессе ее бурения, опробования и оборудования. В этом заключается принципиальное отличие назначения и задач разведочно-эксплуатационного бурения на воду от эксплуатационного бурения, например, нефтяных скважин.

Эксплуатационные скважины на нефть бурят на детально разведанных месторождениях, четко оконтуренных и опробованных. При этом соблюдается строгое соответствие проекту, иногда даже типовому для данного месторождения. Недооценка, а иногда непонимание различия между эксплуатационным бурением на нефть и эксплуатационным бурением на воду нередко приводят к формальному механическому следованию запроектированной конструкции скважины без учета вскрываемого разреза и к изоляции нужного водоносного горизонта. В результате скважина оказывается дефектной. Во избежание этого при так называемом эксплуатационном бурении на воду необходимо вести инициативную разведку и опробование вскрываемых водоносных горизонтов, особенно в малоизученных районах.

Оценка качества воды для целей водоснабжения

Требования к химическому и бактериальному составу воды

Согласно ГОСТ 2761-57, источник (подземные воды) может быть использован для хозяйственно-питьевого водоснабжения, если качество воды соответствует следующим требованиям.

Содержание сухого остатка, не более, мг/л

Содержание сульфатов, не более, мг/л

Содержание хлоридов, не более, мг/л

Общая жесткость, не более, мг-экв/л

Среднее количество кишечных палочек в 1л воды, не более:

Для источников, намечаемых к использованию только

с хлорированием воды

Для источников, намечаемых к использованию с полной очисткой

и с хлорированием воды

Запах и привкус при температуре 20 С не более, баллы

Суммарное содержание железа в воде подземных источников не должно превышать 1мг/л.

Согласно ГОСТ 2874-54, качество воды, подаваемой потребителям, должно постоянно удовлетворять следующим требованиям.

Запах и привкус при температуре 20 С не более, баллы

Цветность по шкале не более, град

Прозрачность по шрифту не менее, см

Общая жесткость не более, мг-экв/л

Содержание не более, мг/л:

Общее число бактерий в 1 мл не более

Количество кишечных палочек в 1л воды не более

Титр кишечной палочки не менее

Кроме того, качество воды водопроводов, имеющих устройство для ее обработки, должно соответствовать следующим требованиям.

Мутность по мутномеру при осветлении воды не более, мг/л

Содержание железа суммарное при обезжелезивании воды, мг/л

Активная реакция (pH) при осветлении или умягчении воды

Для всесторонней характеристики химического состава воды ее подвергают сокращенным и полным анализам, перечень необходимых определений для которых предусмотрен «Инструкцией по применению классификации эксплуатационных запасов подземных вод».

|

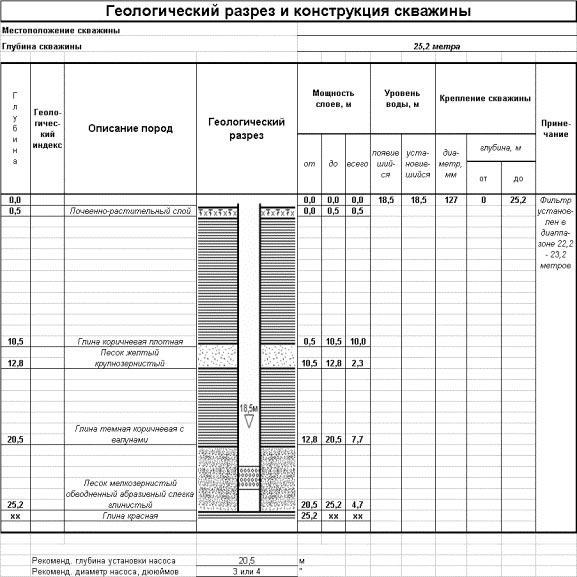

Геологический разрез и конструкция скважины «на песок»

|

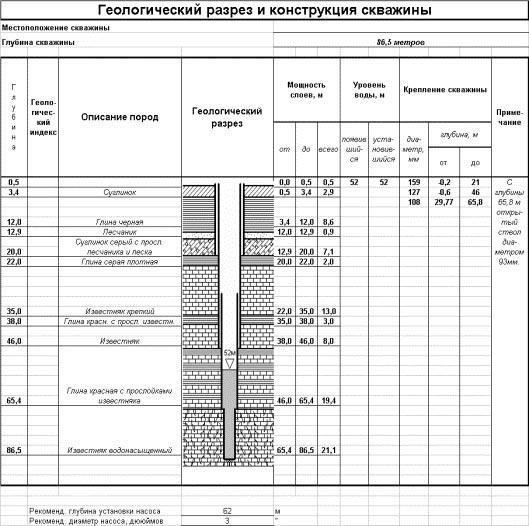

Геологический разрез и конструкция скважины «на известняк» (артезианская скважина)

|

Предоставлено группой компаний Траст-Билдинг

Водопроницаемость горных пород

Характеристика водопроницаемости горной породы описывает ее способность к пропусканию воды через образованные в массиве лакуны – поры, трещиноватости.

Движение жидкости по порам и трещинам в теле породы может происходить как под действием гравитации или за счет напора источника, так и вследствие так называемого капиллярного подсоса. Оценивается такая характеристика коэффициентом фильтрации, то есть показателем того, на какое расстояние принятый за единицу измерения объем воды проникнет за определенный период времени (например, метры в час или метры в сутки), и коэффициентом проницаемости, который демонстрирует, какой объем воды пройдет через принятую за единицу плотность поверхности за определенный период времени времени при градиенте напора равном 1.

Определение характеристик водопроницаемости породы может производиться как в рамках лаборатории, так и в полевых условиях. Однако, определение вышеописанных показателей в рамках лаборатории, как правило, не позволяет установить их реальные значения для конкретного объекта и могут быть занижены на несколько порядков по сравнению со значениями, полученными в полях. Для корректного определения свойств водопроницаемости породы непосредственно на объекте определяется коэффициент фильтрации методом откачивания воды из центральной скважины с одновременным мониторингом состояния пробуренных в непосредственной близости от нее наблюдательных стволов.

На основе показателя величины коэффициента фильтрации применяется следующая классификация пород:

Примером для первой категории являются глины, для второй – суглинки, к третьей категории относятся песчаники, а наиболее легкопроницаемыми породами являются скальные массивы, пронизанные системами трещин, галька и крупнозернистый песок.

Исследование описываемого показателя горной породы необходимо, прежде всего, для выбора наиболее эффективного метода и технологических параметров бурения, а также методики проведения осушительных работ на месторождении. Кроме того, понимание того, насколько быстро жидкость распространяется внутри массива, позволяет эффективно выбрать метод нейтрализации внезапных выбросов и обеспечивает возможность корректного выбора насосного оборудования для целей водопонижения.

Чтобы задать вопрос или сделать заявку,

нажмите на кнопку ниже:

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОРОД

Водоотдача и водопроницаемость пород, обладающих различной пористостью, зависят не только от общей пористости и размера отдельных пор, но и от их расположения в породе и взаимной связи. Если рыхлые породы сложены неоднородным плохо отсортированным материалом, то пустоты между крупными обломками заполнены более мелкими частицами, что уменьшает объем пустот, а следовательно, и пористость.

Среди скальных пород наименьшую пористость имеют изверженные, у которых она обычно не превышает долей процента. Исключением является артикский туф Армении, пористость которого достигает 60 %.

Пористость глинистых пород, несмотря на очень малую величину отдельных пор, в большинстве случаев превосходит пористость песков и нередко достигает 60 % и более; поры в этих породах обычно имеют щелевидную форму. Пористость глинистых пород непостоянна и изменяется в зависимости от степени их увлажнения и величины внешнего давления.

К водным (гидрогеологическим) свойствам горных пород относят те, которые проявляются в них при взаимодействии с водой — водопроницаемость, капиллярное поднятие, влагоемость, водоотдачу, растворимость, набухание, усадку, пластичность и консистенцию. Некоторые из этих свойств (набухание, усадка пластичность и консистенция) характеризуют и физико-механические свойства пород и поэтому рассмотрены ниже во второй части книги.

Не все породы водопроницаемы.

Глинистые породы, пористость которых почти всегда выше пористости раздельнозернистых пород (пески и др.), практически не пропускают воду вследствие того, что поры в них очень мелкие и находящаяся в них физически связанная вода не подвержена действию сил гравитации.

Водоупорными бывают также монолитные невыветрелые скальные нетрещиноватые породы.

Пески, гравий, щебенка, известняки и другие породы, свободно пропускающие воду – водопроницаемые.

Водопроницаемость пород характеризуется:

— коэффициентом фильтрации,

— коэффициентом водпроводимости

КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ k представляет собой скорость движения воды при гидравлическом градиенте, равном единице

Коэффициент фильтрации k измеряется в метрах в секунду или в метрах сутки

Гидравлический градиент это величина, характеризующая собой потерю напора на единицу длины русла.

Гидравлическим, или напорным, градиентом называется отношение разности напоров в двух точках гидростатической поверхности к расстоянию между ними, считая по горизонтали.

Примерные величины коэффициентов фильтрации (м/сут)различных осадочных пород приведены ниже:

Глины. 100

Бурые угли: ………..0,5 – 14

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПРОВОДИМОСТИ Т выражает способность водоносного горизонта мощностью h и шириной 1 м фильтровать воду в единицу времени при напорном градиенте, равном единице.

Коэффициент водопроводимости Т измеряется в квадратных метрах в сутки:

Коэффициенты фильтрации и водопроводимости количественно выражают водопроводимость горной породы.

КАПИЛЛЯРНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД.

Рыхлые горные породы имеют большое число мелких пустот и канальцев, обладающих свойствами капилляров, которые разветвляются в разных направлениях, образуя тончайшую капиллярную сетку.

Капилляры – мелкие пустотные каналы в породе.

Гидрогеология горных пород

В гидрогеологическом отношении горные породы подразделяются на водопроницаемые и водонепроницаемые, на рыхлые и скальные.

К рыхлым относятся раздельнозернистые породы, сложенные частицами, между которыми отсутствуют структурные связи (гравий, песок разной крупности), и глинистые породы с агрегатной структурой, мельчайшие частицы которых образуют более крупные и сложные агрегаты, связанные между собой.

К скальным относятся изверженные, метаморфические и сцементированные осадочные породы (известняки, песчаники, глинистые сланцы ), имеющие жесткие связи между частицами.

Физические и водные свойства рыхлых и скальных пород зависят от их литологического и состава, пористости, трещиноватости и структуры.

Скважность и пористость

Горные породы по условиям происхождения и вследствие вторичных процессов (выветривание, растворение и выщелачивание, тектонические движения и др.) не являются абсолютно монолитными и содержат пустоты самых разных размеров и формы. В зависимости от вида и размера пустот различают скважность, обусловленную крупными порами (более 1 мм), ноздреватостью, крупной трещиноватостью и закарстованностью, и пористость, когда в горных породах имеются поры диаметров менее 1 мм и трещины шириной менее 0,25 мм.

Скважность и пористость определяют гидрогеологические свойства горных пород. В горных породах, которым присуща скважность, подземная вода передвигается только под действием силы тяжести, а в пористых породах — под действием силы тяжести, поверхностного натяжения и других факторов.

Величину пористости необходимо учитывать при решении ряда практических задач в строительстве, водоснабжении, горном деле

) величина пористости зависит от размера, формы и взаимного расположения слагающих их частиц. Пористость гипотетической породы, состоящей из частиц шаровидной формы одинакового диаметра, в зависимости от их расположения, изменяется от 25,95 до 47,64%.

Водоотдача и водопроницаемость пород, обладающих различной пористостью, зависят не только от общей пористости и размера отдельных пор, но и от их расположения в породе и взаимной связи. Если рыхлые породы сложены неоднородным плохо отсортированным материалом, то пустоты между крупными обломками заполнены более мелкими частицами, что уменьшает объем пустот, а, следовательно, и пористость.

Среди скальных пород наименьшую пористость имеют изверженные, у которых она обычно не превышает долей процента. Исключением является артикский туф Армении, пористость которого достигает 60%.

Пористость глинистых пород, несмотря на очень малую величину отдельных пор, в большинстве случаев превосходит пористость песков и нередко достигает 60% и более; поры в этих породах обычно имеют щелевидную форму. Пористость глинистых пород непостоянна и изменяется в зависимости от степени их увлажнения и величины внешнего давления.

К водным (гидрогеологическим) свойствам горных пород относят те, которые проявляются в них при взаимодействии с водой:

Водопроницаемость — это свойство пород пропускать воду под действием силы тяжести, которое обусловливается их скважностью и пористостью. Не все породы водопроницаемы. Глинистые породы, пористость которых почти всегда выше пористости раздельнозернистых пород (пески и др.), практически не пропускают воду вследствие того, что поры в них очень мелкие и находящаяся в них физически связанная вода не подвержена действию сил гравитации.