вестибулярный нейронит что это такое симптомы и лечение

Вестибулярный нейронит: симптомы и лечение

Заболевание преимущественно встречается в возрасте 30–60 лет, мужчины и женщины болеют одинаково часто. Заболевание связывается с избирательным воспалением вестибулярного нерва. Часто ВН (Вестибулярный нейронит) развивается после перенесенного вирусного заболевания. Больные описывают следующим образом: «Меня как будто без предупреждения отправили в космос!». Головокружение длится от нескольких часов до нескольких дней, с тенденцией к постепенному уменьшению. Симптомы усиливаются при движениях головой и поворотах туловища. А вот при фиксации взгляда в одной точке головокружение уменьшается.

Помимо головокружения, приступ вестибулярного нейронита характеризуется:

Нистагм — это непроизвольное колебательное движение глаз.

Выраженное головокружение с тошнотой и рвотой обычно держится от нескольких часов до нескольких суток.

ВН может быть острым и хроническим:

Если все симптомы уходят в течение 6 месяцев, то тогда ВН считается острым, если же продолжают сохраняться, то тогда говорят о хроническом течении.

Очень редко (приблизительно в 2% случаев) возможен рецидив заболевания. В таких случаях поражается вторая, «здоровая» сторона.

Вестибулярный нейронит относится к трудно диагностируемым заболеваниям. Для установления такого диагноза требуется тщательный сбор анамнеза, внимательный осмотр пациента, а также проведение ряда дополнительных методов исследования.

В пользу вестибулярного нейронита свидетельствуют такие данные:

связь с перенесенной недавно вирусной инфекцией;

отсутствие дополнительных симптомов в виде нарушения слуха, головной боли, слабости в конечностях, нарушения речи и тому подобное;

длительность головокружения от нескольких часов до нескольких дней без нарастания симптоматики и дальнейшего ухудшения состояния.

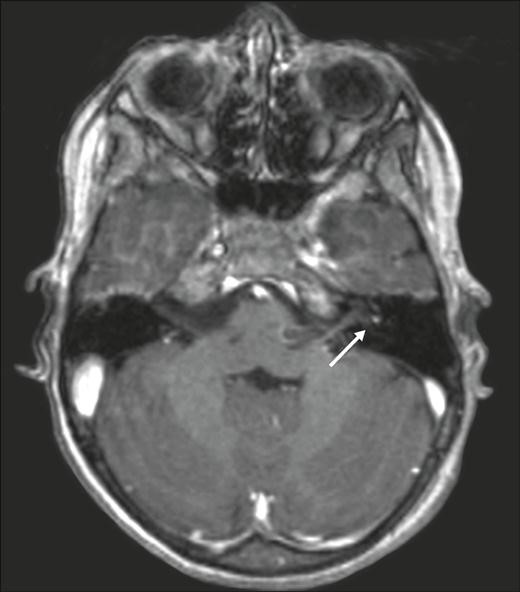

Косвенные признаки вестибулярного нейронита можно выявить при использовании МРТ головного мозга с гадолинием.

Лечение

Основным направлением в лечении вестибулярного нейронита считается симптоматическая терапия. Она заключается в снятии основных симптомов заболевания: головокружения, неустойчивости, тошноты и рвоты. С этой целью могут использоваться:

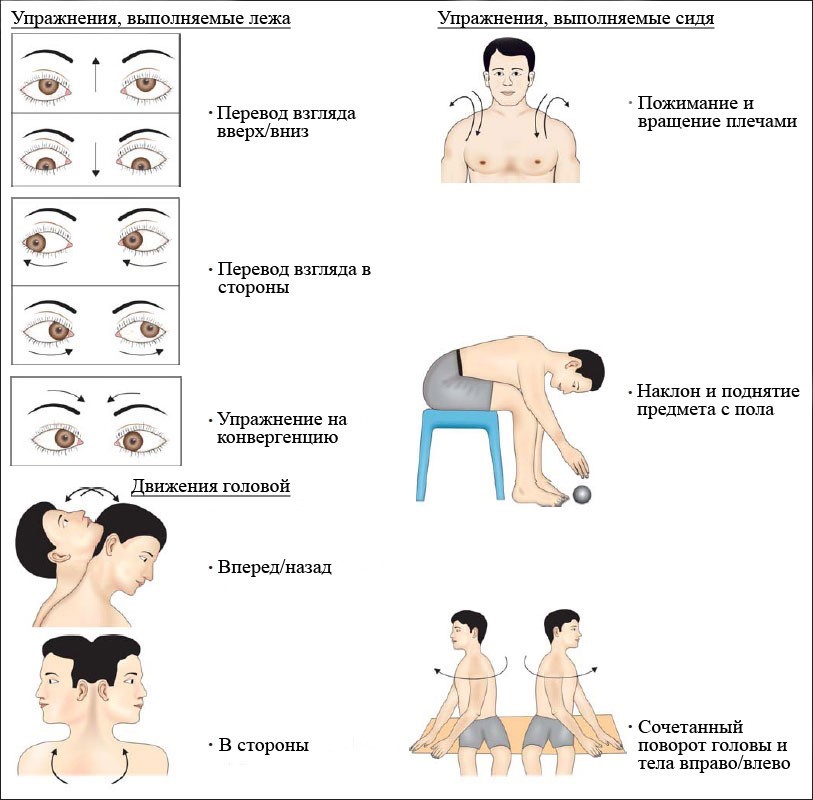

Для ускорения восстановления вестибулярной функции рекомендуют вестибулярную гимнастику. Однако выполнение их на первых порах может быть сопряжено со значительным дискомфортом..

Полное восстановление вестибулярной функции происходит через год у 40% больных, в 30% восстановление является частичным. Остальные 30% больных попадают в категорию больных с одностороним нарушением вестибулярного аппарата, которое сохраняется и далее. Однако при выполнении вестибулярной гимнастики больной не испытывает существенных проблем с координацией и равновесием.

Вестибулярный нейронит

Вестибулярный нейронит (ВН) – представляет собой острое, чаще всего вирусное поражение вестибулярного ганглия, вестибулярных ядер и других ретролабиринтных структур.

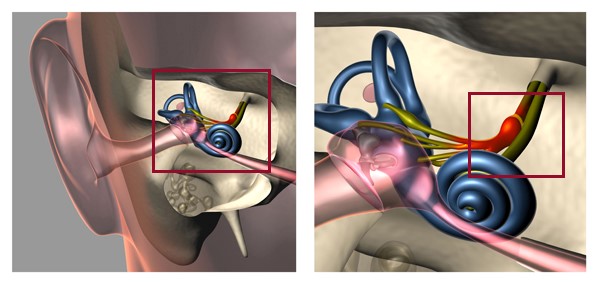

Схематическое изображение поражения вестибулярного нерва при ВН

Заболевание одинаково часто проявляется у лиц мужского и женского пола, чаще всего в возрасте около 40 лет.

Этиология и патогенез

ВН связан с заболеваниями инфекционно-аллергического и токсико-аллергического генеза (вирус простого герпеса 1-го типа, пищевые отравления, нарушения обмена веществ и др.), а также с заболеваниями неустановленной природы. В пользу вирусной этиологии ВН свидетельствуют нередкое развитие заболевания после перенесенной респираторной вирусной инфекции, эпидемический характер болезни с пиком заболеваемости, приходящимся на конец весны и начало лета, а также описанные в литературе случаи одновременного заболевания нескольких членов семьи. Роль вируса герпеса подтверждают случаи развития ВН при герпетическом энцефалите. Продолжительность клинических проявлений составляет в среднем от 1 недели до 3 месяцев, после чего болезнь бесследно исчезает и никогда более не повторяется.

Клиника

На фоне внезапно возникающего сильного головокружения выявляется горизонтально-ротаторный спонтанный нистагм, направленный в сторону пораженного уха, меняющий через несколько часов свое направление на обратное. Головокружение обычно усиливается при движениях головы и уменьшается при фиксации взора. Часто наблюдается осциллопсия –нечёткое зрительное восприятие окружающих предметов при выполнении пассивных или активных движениях головой вследствие нестабильности изображения на сетчатке. Резко нарушаются координация движений и равновесие: больной лежит на боку, соответствующем стороне, в которую направлен спонтанный нистагм. У подавляющего большинства пациентов отмечается тошнота (94%) и рвота (65%). Выраженность симптомов настолько пугают пациентов и их родственников, что практически все больные с ВН доставляются в стационар бригадой скорой медицинской помощи.

Слух не снижается, при неврологическом исследовании не выявляются симптомы, указывающие на поражение ствола или других отделов головного мозга. Приступ может продолжаться несколько часов и дней, затем его выраженность постепенно снижается, и обычно через 10-14 дней спонтанные признаки вестибулярной дисфункции проходят.

Диагностика

Основывается на типичной клинической картине заболевания: острое и относительно длительное (от нескольких часов до нескольких суток) головокружение, сопровождающееся неустойчивостью, горизонтальным или горизонтально-ротаторным спонтанным нистагмом с осциллопсией, тошнотой и рвотой. Диагноз можно подтвердить с помощью калорической пробы, выявляющей вестибулярную гипорефлексию или арефлексию на стороне поражения, теста импульсного движения головой

Техника выполнения теста заключается в следующем: пациента просят фиксировать свой взгляд на кончике носа врача, сидящего напротив него, после чего врач кладет руки на голову пациента и резким, внезапным движением ротирует ее вправо, а затем после некоторой паузы влево на 20°. В норме глаза пациента остаются фиксированными объекте наблюдения (кончике носа врача). При нарушения вестибулярной функции глаза пациента поворачиваются вместе с головой, а затем взор возвращается на объект (в данном случае патология у пациентки слева) и шагающей пробы Фукудо.

Косвенные признаки ВН можно выявить при использовании высокопольной магнитно–резонансной томографии головного мозга с гадолинием.

Усиленный МР-сигнал от левого вестибулярного нерва у пациента с ВН (МРТ с контрастированием, гадолиний)

Лечение

Основными направлениями терапии пациентов с ВН является уменьшение головокружения, тошноты и рвоты и ускорение вестибулярной компенсации. Симптоматическое лечение включает использование вестибулярных супрессантов: дименгидрината (драмин), метоклопрамида (церукал), бензодиазепиновых транквилизаторов (диазепам) или фенотиазинов (тиэтилперазин). При рвоте используют парентеральный путь введения препаратов. Вестибулярные супрессанты рекомендуют использовать не более 3 дней, поскольку они замедляют вестибулярную компенсацию. Установлено, что у больных с ВН применение в первые трое суток заболевания метилпреднизолона (в начальной дозе 100 мг с последующим снижением дозы на 20 мг каждые трое суток) приводит к более высокой частоте восстановления вестибулярной функции через год с момента заболевания.

Также рекомендуется проведение вестибулярной гимнастики, включающей упражнения, при которых движения глаз, головы и туловища приводят к сенсорному рассогласованию.

Упражнения для вестибулярной реабилитации (Сawthorne-Сooksey, 1940)

Для ускорения вестибулярной компенсации в сочетании с вестибулярной гимнастикой можно использовать бетагистин до 48 мг/сутки в течение 1 месяца и более. Также патогенетически оправдано применение нейромидина по схеме 20 мг 3 раза в день в течение двух месяцев.

Вестибулярный нейронит

Вестибулярный нейронит (ВН) — заболевание периферического отдела вестибулярной системы. Характеризуется острым возникновением сильного системного (вращательного) головокружения и выраженным нарушением равновесия, которые сопровождаются тошнотой и рвотой.

ВН занимает третье место среди всех причин периферического головокружения после доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ) и болезни Меньера и первое место среди причин вращательного головокружения длительностью более 24 часов.

Ежегодная частота встречаемости ВН составляет от 3,5 до 15,5 человек на 100 000 населения. Заболеванию подвержены как мужчины, так и женщины, пик ВН приходится на 40-50 лет.

Этиология

Предполагается, что ВН связан с заболеваниями инфекционно-аллергического и токсико-аллергического генеза (вирус простого герпеса 1 типа, пищевые отравления, нарушения обмена веществ и др.), однако в некоторых случаях триггерный фактор остается невыявленным. Теорию вирусной этиологии заболевания поддерживает статистика: ВН часто возникает после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции, а также на пике ОРВИ в зимне-весенний период.

Патогенез

В норме (от вестибулярных рецепторов в покое) по вестибулярным нервам идет одинаковый в обе стороны сенсорный сигнал. Он передается на ядра ствола мозга через вестибулярные нервы. При ВН патологический процесс снижает сигнал с пораженной стороны, вызывая асимметрию в тонусе ядер ствола мозга. Это ведет к возникновению глазодвигательных нарушений (нистагм — непроизвольные колебательные движения глаз), нарушению восприятия (вращательное головокружение), постуральным нарушениям (нарушение равновесия в покое и при движении), вегетативным нарушениям (тошнота, рвота).

Симптомы и течение заболевания

Для ВН характерно монофазное течение — острое или подострое начало с последующим стиханием симптомов. Продолжительность клинических проявлений составляет в среднем от 1 недели до 3 месяцев (максимальные проявления — от нескольких дней до нескольких недель), после чего болезнь бесследно исчезает. Вероятность рецидива ВН составляет 2-5%.

Заболевание начинается с сильного головокружения, сопровождающегося нистагмом определенного вида. Головокружение усиливается при движениях головы и уменьшается при фиксации взора. В 78% случаев оно появляется внезапно, у 22% больных за 1-2 дня до дебюта заболевания отмечаются явления в виде неустойчивости и легкого нарушения координации движений. Часто наблюдается осциллопсия — нечеткое зрительное восприятие окружающих предметов при выполнении пассивных или активных движений головой вследствие нестабильности изображения на сетчатке. Резко нарушаются координация движений и равновесие. Почти у всех пациентов отмечается тошнота, у 65% — рвота.

В течение первых суток пациент лежит в постели — малейшие движения головой провоцируют тошноту, рвоту. На 2-5-е сутки больной способен перемещаться в пределах комнаты (палаты), однако сохраняется шаткость походки, а резкие движения головой или ходьба на большие расстояния провоцируют возникновение тошноты. На 10-14-е сутки пациент жалуется на «тяжесть» в голове, утомляемость, но в целом чувствует себя здоровым и может вернуться к привычному образу жизни.

В первые дни развития заболевания головной мозг «понимает», что вестибулярный аппарат транслирует неверный сенсорный сигнал: здоровый лабиринт всегда находится в активном состоянии, другой (пораженный) — угнетен, что интерпретируется мозгом как постоянное вращение в здоровую сторону. Поскольку восстановить проведение по пораженному вестибулярному нерву в короткие сроки невозможно, головной мозг блокирует активность здорового лабиринта, выравнивая потоки сенсорных сигналов от обоих вестибулярных аппаратов. По мере восстановления вестибулярного нерва система контроля возвращается в исходное, здоровое состояние.

Диагностика

В подавляющем большинстве случаев диагностика основывается на типичной клинической картине. Диагноз можно подтвердить с помощью видеонистагмографии (регистрация движения глазных яблок при выполнении ряда тестов), теста импульсного движения головой (тест, оценивающий функциональность сразу 6 полукружных каналов — составляющей внутреннего уха, отвечающего за координацию) и пробы Фудуко (маршевая проба, в ходе теста оценивается отклонение пациента от первоначального положения). Кроме этого, у пациентов с ВН выявляется спонтанный горизонтально-ротаторный нистагм, усиливающийся при взгляде в сторону здорового уха.

Другие тесты и исследования, в том числе аудиометрия (исследование слуха) и МРТ головного мозга, выполняются по показаниям, для исключения других причин головокружения.

Дифференциальная диагностика

ВН дифференцируют (различают) также с лабиринтитом, болезнью Меньера, ДППГ, невриномой (опухолью) VIII пары черепных нервов, рассеянным склерозом, инсультом, вестибулярной мигренью.

Лечение вестибулярного нейронита

Основные направления терапии пациентов с ВН — уменьшение головокружения, тошноты и рвоты (симптоматическое лечение) и ускорение вестибулярной компенсации.

Симптоматическое лечение включает использование лекарств, подавляющих вестибулярную функцию: антигистаминных средств (дименгидринат); бензодиазепиновых транквилизаторов (диазепам); противорвотных средств (метоклопрамида гидрохлорид, тиэтилперазин).

Симптоматическое лечение рекомендуют использовать не более 3 дней, поскольку оно замедляет вестибулярную компенсацию, что ведет к длительно сохраняющемуся головокружению.

Эффективность глюкокортикостероидов, которые ранее активно использовались у пациентов с ВН, в настоящее время ставится под сомнение. Мы не рекомендуем их применять, так как у таких пациентов нет убедительных доказательств ускорения восстановления вестибулярного нерва.

Несмотря на предположительную вирусную этиологию ВН, связанную, в частности, с вирусом простого герпеса 1 типа, применение противогерпетических препаратов также не ускоряет процесса выздоровления, и они не должны использоваться в лечении ВН.

Для лечения ВН не рекомендованы пирацетам, трентал, мексидол, актовегин, кавинтон, глицин и прочие лекарства с недоказанной эффективностью.

Примерно с третьего дня заболевания пациентам с ВН рекомендуется вестибулярная гимнастика — упражнения, ускоряющие компенсаторные процессы, от более простых к более сложным. Это упражнения на фиксацию взора, тренировку глазодвигательных реакций, на удержание равновесия в различных позах стоя и в движении.

Как происходит лечение вестибулярного нейронита в клинике Рассвет?

При подозрении на ВН мы отправляем пациента в научно-исследовательские или специализированные частные центры, с которыми сотрудничает наша клиника, — для полноценного обследования, лечения и реабилитации.

Чекалдина Елена Владимировна

оториноларинголог, к.м.н.

Вестибулярный нейронит ( вестибулярный неврит )

Вестибулярный нейронит — избирательное поражение вестибулярного нерва, предположительно имеющее воспалительный генез и проявляющееся единичным острым пароксизмом интенсивного головокружения с расстройством равновесия и полной сохранностью слуха. Компенсация вестибулярной функции после эпизода головокружения может занимать несколько недель. Диагностика осуществляется методами исследования вестибулярного анализатора, по показаниям проводится МРТ. Основу лечения составляет назначение в первые дни вестибулярных супрессоров и последующее применение вестибулярной гимнастики. Прогноз благоприятный.

МКБ-10

Общие сведения

Вестибулярный нейронит — синдром острой вестибулярной дисфункции, не сопровождающийся расстройством слуха и протекающий в виде единичного эпизода головокружения, длящегося от 2-3 ч до нескольких дней. Впервые был описан в 1909 г., затем более детально в 1924 г. Название «вестибулярный нейронит» введено в практическую неврологию в 1949 г. Вестибулярный нейронит 3-й по частоте встречаемости острый синдром вестибулярного головокружения. Заболевают преимущественно лица в возрастной категории от 30 до 60 лет. Увеличение заболеваемости наблюдается в конце весны. Последнее время отмечается тенденция к росту числа пациентов, обращающихся к врачам по поводу головокружений и нарушений равновесия. В каждом случае важно правильно установить причину этих симптомов и определиться с формой заболевания для назначения в последующем адекватного лечения.

Причины вестибулярного нейронита

Этиофакторы вестибулярного нейронита не совсем ясны. Субстратом заболевания принято считать воспалительный процесс, избирательно поражающий вестибулярный нерв. Вероятнее всего, воспаление имеет вирусную этиологию. Это подтверждается манифестацией нейронита после перенесенных ОРВИ. Известны случаи, когда на фоне вестибулярного нейронита развивался герпетический энцефалит, в связи с чем предполагается, что одним из этиофакторов выступает вирус простого герпеса. В пользу инфекционной этиологии свидетельствуют описанные случаи заболевания сразу нескольких членов семьи.

Ряд авторов высказывается в пользу инфекционно-аллергического механизма развития вестибулярного нейронита, при котором вирусы являются сенсибилизаторами и провоцируют локальный аутоиммунный воспалительный процесс. Воспаление, как правило, затрагивает верхнюю ветвь вестибулярного нерва. Патология нижней ветви отмечается гораздо реже. Слуховой нерв остается полностью интактным. Кроме того, описаны случаи вестибулярного нейронита токсического генеза, обусловленного применением антибиотиков аминогликозидного ряда, в частности гентамицина.

Симптомы вестибулярного нейронита

Основу клинической картины составляет пароксизм преходящего системного головокружения. Пациент может ощущать иллюзию пассивного передвижения собственного тела в пространстве (кружение, покачивание на волнах, проваливание) или мнимое движение окружающих его предметов. Последнее носит название «осциллопсия». Как правило, субъективно ощущаемое передвижение предметов вокруг пациента происходит в направлении пораженной стороны. Интенсивность головокружения нарастает при изменениях позы и движениях головой; может падать при попытках пациента фиксировать взор в одной точке. Пароксизм сопровождается тошнотой и рвотой, шаткостью и неустойчивостью из-за расстройства равновесия.

В отдельных случаях пациенты указывают на предшествовавшие приступу краткосрочные эпизоды неустойчивости или головокружения. Подобные «предвестники» могут наблюдаться как за несколько дней до развития основного пароксизма вестибулярного нейронита, так и за пару часов до него. Длительность острого вестибулярного пароксизма варьирует от нескольких часов до 2-3 суток. После него обычно сохраняется некоторая неустойчивость, продолжающаяся до нескольких недель. У некоторых пациентов наблюдается стойкое сохранение односторонней вестибулярной дисфункции, однако со временем она компенсируется и не приводит к клинически ощутимому функциональному изменению.

Вестибулярный нейронит не сопровождается повторением пароксизмов головокружения. Рецидив наблюдается лишь в 2% случаев и затрагивает только здоровую прежде сторону. Если у пациента с диагнозом вестибулярный нейронит возникают новые эпизоды острого интенсивного головокружения, то врачам следует пересмотреть диагноз.

Диагностика

Системный характер головокружения указывает на поражение вестибулярного аппарата. В неврологическом статусе отмечается спонтанный нистагм с быстрой фазой в направлении от пораженного уха. Он сохраняется на протяжении 3-5 дней после окончания пароксизма. Еще в течение 2-х недель выявляется нистагм, возникающий при отведении взора по направлению к здоровой стороне. В позе Ромберга происходит отклонение пациента в пораженную сторону. Отсутствие общемозговой симптоматики, признаков поражения ствола и других очаговых проявлений исключает центральный характер патологии (внутримозговую опухоль, инсульт, энцефалит, менингит и пр.). Исследование слухового анализатора при помощи аудиометрии определяет полную сохранность слуха. Отсутствие тугоухости свидетельствует об избирательном поражении вестибулярного анализатора.

Кроме обследования у невролога или отоневролога, для уточнения диагноза рекомендована консультация вестибулолога с проведением вестибулометрии, электронистагмографии и прочих исследований вестибулярного анализатора. Подтвердить диагноз позволяет выявление односторонней вестибулярной арефлексии или гипорефлексии при выполнении непрямой отолитометрии (калорической пробы). При отрицательных результатах последней проводится исследование вестибулярных ВП (вызванных потенциалов), поскольку патология нижней ветви нерва не приводит к изменениям результатов непрямой отолитометрии. В сложных случаях МРТ головного мозга позволяет исключить интракраниальную патологию и выявить косвенные признаки нейронита.

Дифференциальный диагноз

В ходе диагностического поиска необходима дифференцировка симптомов нейронита от проявлений острого лабиринтита, перилимфатической фистулы, болезни Меньера, транзиторной ишемической атаки, синдрома позвоночной артерии, впервые возникшего пароксизма вестибулярной мигрени. Отличием острого лабиринтита является его появление на фоне острого среднего отита или системного инфекционного заболевания, наличие в клинической картине расстройств слуха. В анамнезе пациентов с перилимфатической фистулой, как правило, прослеживается связь с баротравмой, черепно-мозговой травмой, натуживанием или сильным кашлем; диагноз уточняется при помощи фистульной пробы.

Наиболее сложно отдифференцировать вестибулярный нейронит от впервые возникшего эпизода болезни Меньера. В пользу последнего свидетельствует сочетание головокружения с ушным шумом, тугоухостью и чувством распирания внутри уха. Особенностью мигрени является наличие нехарактерной для нейронита головной боли. Транзиторная ишемическая атака имеет продолжительность до 24 ч с полным исчезновением неврологических, в т. ч. и вестибулярных, симптомов по истечении этого периода. Синдром позвоночной артерии протекает с повторными эпизодами головокружения меньшей длительности, обычно возникает на фоне патологии шейного отдела позвоночника (остеохондроза, шейного спондилеза, аномалии Кимерли).

Лечение и прогноз вестибулярного нейронита

Медикаментозная терапия имеет симптоматический характер и направлена на купирование головокружения и вестибулярной дисфункции. Основными препаратами выступают вестибулосупрессоры: дименгидринат, метоклопрамид, фенотиазины (фторфеназин, тиэтилперазин, тиоридазин, промазин), транквилизаторы бензодиазепинового ряда (нозепам, диазепам, гидазепам). Из-за рвоты указанные фармпрепараты вводят внутримышечно или в виде свечей. Продолжительность их применения диктуется тяжестью головокружения. Обычно она ограничивается 3-мя днями, поскольку данные лекарственные средства тормозят вестибулярную компенсацию.

Клинические исследования показали больший процент полного вестибулярного восстановления у пациентов, принимавших параллельно с основным лечением метилпреднизолон в дозе 100 мг первые 3 суток с последующим уменьшением дозировки на 20 мг каждые 3 дня. Применение противовирусных препаратов, в частности противогерпетических средств) не показало существенного повышения эффективности терапии. Ряд клиницистов предлагает использование бетагистина в качестве препарата, ускоряющего вестибулярную компенсацию. Однако его прием не заменяет обязательное выполнение вестибулярной гимнастики.

Вестибулярная гимнастика имеет целью скорейшее достижение вестибулярной компенсации. Она рекомендована с 3-5-х суток болезни, когда у пациента полностью проходит рвота. До этого периода заболевшему следует соблюдать постельный режим с иммобилизацией головы. Первыми упражнениями вестибулярной гимнастики становятся повороты в постели и присаживание. Когда пациенту удается подавить нистагм путем фиксации взора, вводятся упражнения с фиксацией взора под разными углами зрения, плавные движения глаз, горизонтальные и вертикальные передвижения головы при фиксированном взоре. В этот период пациенту постепенно разрешают стоять и ходить. В качестве тренировочных упражнений применяется ходьба с закрытыми глазами при поддержке со стороны. На 5-7-е сутки, при условии отсутствия нистагма при прямом взгляде, вводят упражнения для тренировки статического и динамического равновесия. На 2-ой и 3-ей недели рекомендованы сложные упражнения, превышающие обычные вестибулярные нагрузки.

После перенесенного нейронита полное восстановление вестибулярной функции отмечается примерно у 40% переболевших, неполное — у 30%. У остальных пациентов сохраняется стойкая вестибулярная арефлексия. Однако, благодаря своему одностороннему характеру и развитию вестибулярной компенсации, она не вызывает никаких дискомфортных ощущений в повседневной жизни пациентов.