Вещий сон святослава и его золотое слово

Анализ «Золотого слова» Святослава из «Слова о полку Игореве»

В «Слове о полку Игореве» описывается поход князя Игоря и его брата Всеволода против половцев. В этом походе князья терпят поражение и попадают в плен.

Тем временем в Киеве великий князь Святослав видит вещий сон, из которого узнает о поражении князей. Опечаленный Святослав произносит свое «Золотое слово», упрекая Игоря и Всеволода за излишнюю самонадеянность.

Ниже представлен анализ «Золотого слова» Святослава из «Слова о полку Игореве»: материалы исследователей на эту тему.

Текст «Золотого слова» Святослава читайте здесь.

Анализ «Золотого слова» Святослава

Неподвижен великий князь Святослав Киевский, но его «золотое слово» обращено из Киева «на горах», где он сидит, ко всем русским князьям. Движется не он, но зато движется все вокруг него. Он господствует над движением русских князей, управляет движением.

И в летописи, и в «Слове» отмечено «золотое слово», сказанное Святославом Всеволодовичем Киевским после известия о поражении Игоря. Содержание «слова» Святослава Киевского передано, в общем, сходно. И тут, и там Святослав упрекает Игоря в безрассудстве юности.

Очевидно, что «золотое слово» Святослава — не домысел летописца и не выдумка автора «Слова о полку Игореве», а реальный факт. Характерно, однако, другое, — в чем нетрудно заметить общность интерпретации «золотого слова» Святослава: и тут, и там отмечены слезы, которые пролил Святослав, произнося свое «слово». «Тогда великый Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено» («Слово о полку Игореве») — в летописи же Святослав «вельми воздохнув, утер слез своих и рече. »

Святослав Киевский, чье «золотое слово» совпадает с мыслями самого автора «Слова» до полной иногда неразличимости, упрекает Игоря и Всеволода именно за то, что они искали славы для себя. «Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати».

Эти поиски личной княжеской славы противоречат понятию «чести» Святослава и автора «Слова». Вслед за только что приведенными словами Святослав говорит: «Нъ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте». С точки зрения феодальной морали, Игорь и Всеволод отнюдь не нарушили представления о «чести» князей. «Честь» свою они уронили в глазах Святослава и автора «Слова» только потому, что в поисках личной славы они предали интересы Русской земли.

Одно из центральных мест в «Слове» занимает «золотое слово» Святослава Киевского, продолженное обращением самого автора «Слова» к русским князьям. Здесь важно то, что автор «Слова» обращается ко всем русским князьям.

. понятна и роль в «Слове о полку Игореве» «золотого слова» самого Святослава Киевского как главного выразителя политики Ольговичей, стремившихся к созданию коалиции русских князей против половцев.

К Русской земле, ко всем ее князьям обращается князь Святослав Киевский, затем, после «золотого слова» Святослава и его естественного продолжения — обращения к русским князьям самого автора слова, — наступает черед Игоря. Плач Ярославны — это как бы продолжение обращения Святослава и автора «Слова» ко всем русским князьям.

Призыв Святослава ко всем русским князьям должен был в будущем отозваться объединенным походом всех русских князей против половцев.»

(Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — 2-е изд., доп. — Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1985. — 352 с. — Салмина М. А.Библиогр. работ Д. С. Лихачева по «Слову о полку Игореве»: с. 337—346.)

«[В «Слове о полку Игореве»] Только княжеские вещи имеют эпитет „золотой“ — „стремя“, „шлем“, „стол“ (престол).

(Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве»: (Историко-литературный очерк) // Слово о полку Игореве / АН СССР; Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 229—290)

(Орлов А. С., Шамбинаго С. К. Слово о полку Игореве // История русской литературы: В 10 томах / АН СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941—1954. Т. I. Литература XI — начала XIII века. / Редкол. тома: А. С. Орлов, В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий. — 1941. — С. 375—402.)

Это был анализ «Золотого слова» Святослава из «Слова о полку Игореве»: материалы исследователей об этом эпизоде.

Значение «золотого слова» Святослава (По «Слову о полку Игореве»)

Речь Великого Святослава

В то время Киевскому князю Святославу снится сон, который оказывается вещим. Таким образом ему становится известно о проигранной битве князей. Святослав печалится, говорит своё знаменитое слово. Упрекает князей Всеволода и Игоря за их чрезмерную самодеятельность. Его обращение «смешано со слезами», великий правитель упоминает Всеволода и Игоря Святославовичей, он тоскует и грустит, как и Ярославна.

Главная идея обращения

В Киеве (на горах) князь Святослав стоит недвижим, его слово отсылается ко всем русским княжествам. Он расположен на одном месте, в столице Руси, а всё вокруг находится в оживлении. Святослав господствует среди русских князей, он формирует им правильное восприятие положения вещей в родном отечестве.

В исторической летописи и в «Слове…» есть «золотое слово», произнесённое Великим князем Святославом Всеволодовичем после вести о неудачном походе князя Игоря. «Слово» Киевского правителя передано в литературном произведении сходно с его оригинальной речью.

Святослав выражает недовольство из-за безрассудного поступка юного русского князя. Не остаётся сомнений, слово правителя — не вымысел, а действительный неоспоримый факт. И в летописи, и в «Слове о полку Игореве» в речи Святослава присутствует плач Великого Киевского князя. Он тяжело вздыхает, утирает свои слёзы, сильно печалится о судьбе Отечества.

Речь князя Святослава во многом сходна с мыслями автора литературного произведения, иногда до совершенной неразличимости. В «золотом слове» есть упрёк князя Игоря и его брата за их слепое стремление к собственной славе. Эти «медные трубы» противоречат благочестию. Они предали родное государство: «Нъ нечестно одолъсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте».

Поэма «Слово о полку Игореве» была написана в 1185 году. Знаменитый исторический труд о походе на половцов. Представляет собой по содержанию древнерусскую летопись.

Сюжетная линия:

«Золотое слово» в произведении играет одну из главных ролей и занимает центральное место в сюжете. Особо значимо тем, что в нём звучит обращение ко всем князьям Русского государства. Роль речи Святослава — это выражение политических взглядов Олеговичей, желающих объединить русские княжества против половчан. Также, в свою очередь, золотое слово Святослава — это способ выражения авторской позиции по отношению к неудачному походу русичей.

Личность Киевского князя

Получили известие о разгроме Игоря и его войска, тогда Великий Святослав изронил «золотое слово», которое смешано с болью и слезами. Этой речи вторит горький плач Ярославны и взывание девушки к стихиям природы: ветер, река, солнце.

В художественном сочинении о походе на половцев предметы, принадлежащие князьям, определяются, как «золотые», то есть принадлежащие великому русскому правителю.

«Золотые» вещи знатных персон в Древней Руси:

Разумеется, у знати имелись в обиходе дорогостоящие вещицы, но необходимо понимать и другое — смысл особого ритуала во взаимосвязи понятий «князь» и «золото» как соотношение «его светлости» и «драгоценности». Слово великого правителя Русского государства также «золотое».

Произведение о походе Игореве — это важный литературный труд для славянского народа. Текст тревожит светлые умы и приковывает внимание литературных и исторических исследователей. По своему содержанию представляет собой своеобразную энциклопедию времён Древней Руси. Именно здесь можно изучить смену язычества христианской верой, обозначить развитие образов правителей Русского государства, рассмотреть тему социальных ролей, разобрать географические границы российской страны древнего периода, изучить особенности сражений, обмундирование персонажей.

Эта литература помогает исследовать стихотворные принципы времён Киевской Руси, помогает познакомиться с разными категориями в социуме, с их прямым предназначением и признаками в обществе.

«Опорный» эпизод художественного произведения — речь Киевского князя. Святослав Всеволодович — это реальная историческая личность. Он правил в Российском государстве с 1140 по 1194 год. Отметился в истории как правитель, предотвративший междоусобные войны и урегулировавший взаимоотношения среди русских княжеств. Итоги его политической деятельности положительны, хотя не решают всех трудностей того времени, но весьма заметны для Отечества.

Для русского народа Святослав был талантливым и деятельным правителем. Конечно же, в произведении его образ был подвержен переработке и художественному преображению, которые опоэтизировали характер для большего акцента на целях эпического литературного труда.

Значение «золотого слова» Святослава (По «Слову о полку Игореве»)

Значение «золотого слова» Святослава (По «Слову о полку Игореве»)

1. Образ мудрого правителя — великого князя киевского Святослава.

2. Вещий сон Святослава как предчувствие надвигающейся беды.

3. Идейное содержание «золотого слова».

«Слово о полку Игореве» — величайший памятник древнерусской литературы, богатый своей идейной духовностью и патриотическим пафосом. Это произведение исключительно содержательное. Читая его вновь и вновь, мы всегда находим в нем новые, не замеченные нами прежде глубины содержания. Высокая идейность «Слова», близость и понимание народной жизни, отточенное мастерство, которое заметно даже в мельчайших деталях текста, — эти стороны древнего памятника обеспечили ему одно из первых мест в ряду великих произведений мировой литературы.

Основная идея «Слова» — страстный призыв князей русских к единству. Это главная задача, которую поставил перед собой автор. Идея единения реализуется во всей художественной структуре произведения. Особенно четко она прослеживается в «золотом слове» Святослава.

Святослав Всеволодович — убеленный «серебряными сединами» великий князь киевский. От природы он был наделен здравым умом, терпением и осторожностью — качествами, не лишними для мудрого политика. Незадолго до похода Игорева, который подробно описан в «Слове», Святослав созвал великих князей русских с дружинами и общими силами сумел одолеть половцев, разорявших родную землю. Он нанес сокрушительное поражение главному на то время врагу Древней Руси. Автор «Слова о полку Игореве» восхищается победой Святослава Всеволодовича над половцами, славит ее.

С большим чувством Святослав в своем «золотом слове» призывает князей встать стеной «за землю Русскую, за раны Игоревы, удалого Святославича!» По мнению Святослава, князьям не следует держать в себе обиды и корыстные цели. Им нужно забыть о распрях, прекратить усобицы. В первую очередь князья должны думать о земле Русской, чтобы не дать разорить «поганым» «своего гнезда», «вступить в золотое стремя и затворить ворота степи своими острыми стрелами».

Автор поэтизирует Святослава. В его образе поэт пытается воплотить идеал мудрого и могучего правителя. Не случайно именно Святослав видит вещий сон, который предрекает надвигающуюся беду. Когда Игорь еще не чувствует опасности, нависшей над ним, и наслаждается временной победой над половцами, киевскому князю снится сон, который предсказывает поражение русских.

Это предзнаменование наполняет сердце киевского князя печалью: «В эту ночь с вечера одевали меня черным покрывалом на кровати моей тисовой, черпали мне синее вино, с горем смешанное; сыпали мне из порожних колчанов поганых толмачей крупный жемчуг на грудь и обряжали меня. А доски без матицы в моем тереме златоверхом! Всю ночь с вечера вещие вороны каркали у Плеснеска на лугу, были они из Ущелья слез Кисанского и понеслись к синему морю». Объяснение сна оказалось зловещим: «…вот два сокола слетели с отчего престола златого, чтобы попытаться отвоевать город Тмутаракань или напиться еломом из Дона. Уже соколам крылышки подрезали поганых саблями, а самих опутали путами железными. Ибо темно стало в третий день: два солнца померкли, оба столпа багряные погасли, а с ними молодые месяцы… На реке Каяле Тьма Свет покрыла; на русскую землю накинулись половцы, словно выводок рысей».

Неудавшийся поход Игоря киевский князь осуждает, но зла на него не держит. Следствием поражения войск Игоря становится нависшая над государством угроза новых нашествий половцев. Это хорошо понимает Святослав, и потому он произносит речь, названную в произведении «золотым словом». Слова Великого князя пронизаны скорбью о родной земле. Святослав не одобряет храбрых, но безрассудных поступков князей Игоря и Всеволода, взявшихся за дело, которое заведомо было им не по плечу. Безумный этот поступок принес горе не только самому Игорю, но и позволил надвинуться страшной угрзе над всей Русской землей.

Узнав о поражении Игоря, Святослав произносит свое «золотое слово», в котором звучит упрек молодым князьям Игорю и Всеволоду в нарушении феодального послушания. Но он не держит на Игоря и Всеволода зла: в речи своей он называет их «дети мои». Он говорит: «Ваши храбрые сердца из крепкого булата и в смелости закалены». Святослав считает, что виной всего случившегося является молодая горячность князей. Они слишком поторопились выступить в поход, завоевывая себе славу.

Ошибка Игоря и Всеволода, по мнению киевского князя в том, что они не захотели ни с кем делить славы победителей половецких орд, а потому не призвали других князей присоединиться к походу Игоря. Поражение русского войска в этом походе стало следствием численного превосходства противника. Поэтому Святослав высказывает огорчение по поводу «непособия» им русских князей. В конце своей речи старый князь оповещает и о первом последствии Игоревой ошибки: половцы напали на Переяславль-Русский.

Значение речи Святослава огромно для «Слова о полку Игореве». В нем с особенной силой раскрывается идейный смысл поэмы, его основная задача — призыв автора к единению князей русских. Автор «Слова», как и поэтизированный герой его произведения Святослав, четко осознает, что феодальная разобщенность князей приносит много бед и страданий земле Русской. Нельзя избавиться от грозного врага, действуя в одиночку малыми силами. Только объединение поможет Руси стать мощным государством, что приведет к процветанию и миру. Следует забыть о старых распрях и обидах и вспомнить, что мы дети одной земли, у нас общие предки, в наших жилах течет родственная кровь. Эту истину, по мнению автора, необходимо понять в первую очередь князьям русским. Поэтому «золотое слово» Святослава обращено к ним, как к представителям власти на Руси. От того, поймут ли князья бесполезность распрей в родном государстве, зависит настоящее и будущее этого государства.

Автор «Слова о полку Игореве» — горячий патриот своей отчизны. Он искренне переживает за судьбу родного края. Являясь человеком широко образованным, неплохим политиком и историком, он прекрасно понимает, каковы причины русских бед. Ставя целью своего произведения помочь Руси в преодолении княжеских распрей, он создает «золотое слово» Святослава — речь, с особой силой раскрывающую основное идейное содержание всей поэмы. В этом основное значение речи великого киевского князя и всего произведения в целом.

Исследование текста

Святослав не участвует в походе на половцев, он проводит анализ неудачи этого военного наступления и изучает сложившуюся ситуацию в Русском государстве. Этой функции безупречно соответствует и опыт военных сражений, и опыт политической деятельности, и возраст Великого князя Руси.

Цель «золотого слова»

Слово правителя называется «золотым» как символ его сущности и идейного содержания. Призывает для всеобщего благополучия Руси к единению внутри государства, а также во внешней политике. О чём говорит Святослав в золотом слове, так о борьбе с чужеземным врагом.

Это достаточно выполнимый план для сильной страны, но требуется приложить некоторые старания, а также нужно быть готовыми к людским потерям на поле боя, что непременно случаются в военное время. К сожалению, почему-то этого нельзя избежать, мирными переговорами редко удаётся предотвратить сражение. Мир для отдельного государства, как показывает история, всегда достигался войнами.

Следующая задача, пожалуй, более трудная — это осознание русскими князьями собственной алчности, восприятие стремления властвовать над всеми другими. Эта война с самими собой и собственной внутренней сутью не каждому по плечу, но и здесь можно оказаться победителем. Мирное пребывание — это подлинное золото для отечества, оно жизненно необходимо и всем достаётся высокой ценой, его нельзя воспринимать пренебрежительно.

Из исторических документов известно, что в действительности Святослав Всеволодович был рассудительным и уравновешенным человеком.

Такой же нрав у его персонажа в литературном произведении. Князья Игорь, Владимир и Святослав собрались в поход на половчан, не оповестив об этой военной кампании Святослава Всеволодовича — правителя Киева.

Русичи были храбры и решительны, но побороть врага им не удалось. Тогда в первый раз князья русской земли попали в плен к половскому недругу, а их воины были безжалостно убиты. Понимание этих обстоятельств усиливает порицание, звучащее в «слове».

Киевский князь был сочувствующим и сердобольным, он тяжело переживал за бойцов, отдавших свою жизнь в сражении, и тех, кого взяли в плен. Святослав именует этот поход «злом». Он навлёк горе на Русь, долгое время ещё справлялись с последствиями этого безрассудного поступка.

Значение для современников Руси

Великий Киевский князь вспоминает своих дедов и прадедов, которые доблестно одерживали победы в боях с неприятелем, увеличивая мощь родного Отечества и приумножая его славу. Эти благополучные походы обеспечивали сохранность и счастье русского народа.

Святослав призывает отбросить все обиды, забыть корысть и задуматься о судьбе Родины, а не о собственных выгодах либо победах. По мнению князя, поражение в походе на половцев может быть достаточной причиной для объединения народа. Киевский правитель мудр, он по-отечески любит Русь, опечален, но не испытывает злых чувств. Он мягко обличает стремление Игоря и его брата к славе.

Сложно современному обывателю XXI века читать древний текст и правильно воспринять драматический пафос поражения военного похода. На современный русский язык переводили книгу Н. Заболоцкий, Д. Лихачёв. Разумеется, трудно постичь ту горечь страданий, которая переполняет душу во времена распрей между русскими княжествами. В своём слове Киевский князь воздаёт почести смелости и силе Всеволода и Игоря, но он возмущён их тщеславным походом на недруга.

Взволнованная и печальная речь влечёт князей на подвиг, пришло время проявить свою основную силу и отвагу, чтобы «встать за землю русскую». Незваный враг насильно придёт и будет грабить и жечь, если русскому народу вовремя не «подняться» против него. Раздробленность и раздор между княжествами угрожают существованию государственности. Необходимо дать стихнуть боли после поражения, нужно вспомнить старые времена и первых князей, чтобы объединиться.

Идейное содержание знаменитой речи:

«Златое слово Святослава» — это торжественная речь, картинка красноречивого обращения блестящего оратора для воодушевления всего русского народа. Князь строит долгосрочные планы на будущее страны. Это слово вспоминает о подвигах былых лет, ищет закономерности современных обстоятельств, изучая победы прошлого. Перед читателем предстаёт автор «Слова о полку Игореве», великолепно знающий историю Руси, который является настоящим патриотом и хорошим политиком.

Сочинение Образ Князя Святослава

Произведение «Слово о полку Игореве» описывает важные исторические события, которые происходили во времена правления Князья Святослава.

Князь Святослав является достаточно значимой персоной. Он прославился как великий полководец.

В произведении он описан как сильный воин, умный и мудрый правитель, который заботиться о благополучии своего народа и процветания русских земель.

На момент событий, описанных в «Слове о полку Игореве», Святославу было около 60 лет. Он смог остановить безжалостных половцев, которые в те времена совершали набеги на русские земли, грабили их, убивали местных жителей, уводили скот.

У Святослава было два сына, Игорь и Всеволод, которые пошли по стопам отца и стали хорошими воинами и правителями. Князь был уверен в том что его дети, так же как и он, будут умны и сильны, однако его ожидания не были оправданы.

Братья отправляются в поход, и только Святослав понимает что Игорь и Всеволод еще совсем молоды и рано им идти на такие подвиги, но братья жаждали добиться воинской славы, хотели показать свою храбрость. К сожалению им не повезло, они потерпели поражение, тем самым «разбудив» старые силы врагов. Эта победа над сыновьями великого князя, побудило половцев вновь напасть на Киевские земли. Поражение Игоря и Всеволода дало половцем уверенность в том что они смогут победить и самого князя.

Бояре осуждают сыновей князя, из-за их поражения. Святослав в своей речи тоже осуждает Игоря и Всеволода, за их самонадеянный и необдуманный поступок. Князь и рад бы встать за своих детей, но ему нужно, как можно быстрее прийти на помощь Владимиру Глебовичу, который уже сражается с половцами.

Святослав понимает что в одиночку ему не справится с многочисленными войсками половцев, поэтому он просит поддержки от других князей. Однако мало кто слушает, так как никто не хочет воевать и каждый хочет получить свою выгоду.

Святославу остается только оплакивать своих сыновей и горевать о прошлых, мирных временах.

Анализ “золотого слова” святослава из “слова о полку игореве”

Значение «золотого слова» Святослава

Содержание:

«Слово о полку Игореве» — величайший памятник древнерусской литературы, богатый своей идейной духовностью и патриотическим пафосом. Это произведение исключительно содержательное.

Читая его вновь и вновь, мы всегда находим в нем новые, не замеченные нами прежде глубины содержания.

Высокая идейность «Слова», близость и понимание народной жизни, отточенное мастерство, которое заметно даже в мельчайших деталях текста, — эти стороны древнего памятника обеспечили ему одно из первых мест в ряду великих произведений мировой литературы.

Основная идея «Слова» — страстный призыв князей русских к единству. Это главная задача, которую поставил перед собой автор. Идея единения реализуется во всей художественной структуре произведения. Особенно четко она прослеживается в «золотом слове» Святослава.

Святослав Всеволодович — убеленный «серебряными сединами» великий князь киевский. От природы он был наделен здравым умом, терпением и осторожностью — качествами, не лишними для мудрого политика.

Незадолго до похода Игорева, который подробно описан в «Слове», Святослав созвал великих князей русских с дружинами и общими силами сумел одолеть половцев, разорявших родную землю. Он нанес сокрушительное поражение главному на то время врагу Древней Руси.

Автор «Слова о полку Игореве» восхищается победой Святослава Всеволодовича над половцами, славит ее.

С большим чувством Святослав в своем «золотом слове» призывает князей встать стеной «за землю Русскую, за раны Игоревы, удалого Святославича!» По мнению Святослава, князьям не следует держать в себе обиды и корыстные цели.

Им нужно забыть о распрях, прекратить усобицы. В первую очередь князья должны думать о земле Русской, чтобы не дать разорить «поганым» «своего гнезда», «вступить в золотое стремя и затворить ворота степи своими острыми стрелами».

Автор поэтизирует Святослава. В его образе поэт пытается воплотить идеал мудрого и могучего правителя. Не случайно именно Святослав видит вещий сон, который предрекает надвигающуюся беду. Когда Игорь еще не чувствует опасности, нависшей над ним, и наслаждается временной победой над половцами, киевскому князю снится сон, который предсказывает поражение русских.

Это предзнаменование наполняет сердце киевского князя печалью: «В эту ночь с вечера одевали меня черным покрывалом на кровати моей тисовой, черпали мне синее вино, с горем смешанное; сыпали мне из порожних колчанов поганых толмачей крупный жемчуг на грудь и обряжали меня. А доски без матицы в моем тереме златоверхом! Всю ночь с вечера вещие вороны каркали у Плеснеска на лугу, были они из Ущелья слез Кисанского и понеслись к синему морю». Объяснение сна оказалось зловещим:

«…вот два сокола слетели с отчего престола златого, чтобы попытаться отвоевать город Тмутаракань или напиться еломом из Дона.

Уже соколам крылышки подрезали поганых саблями, а самих опутали путами железными.

Ибо темно стало в третий день: два солнца померкли, оба столпа багряные погасли, а с ними молодые месяцы… На реке Каяле Тьма Свет покрыла; на русскую землю накинулись половцы, словно выводок рысей».

Неудавшийся поход Игоря киевский князь осуждает, но зла на него не держит. Следствием поражения войск Игоря становится нависшая над государством угроза новых нашествий половцев. Это хорошо понимает Святослав, и потому он произносит речь, названную в произведении «золотым словом».

Слова Великого князя пронизаны скорбью о родной земле. Святослав не одобряет храбрых, но безрассудных поступков князей Игоря и Всеволода, взявшихся за дело, которое заведомо было им не по плечу.

Безумный этот поступок принес горе не только самому Игорю, но и позволил надвинуться страшной угрзе над всей Русской землей.

Узнав о поражении Игоря, Святослав произносит свое «золотое слово», в котором звучит упрек молодым князьям Игорю и Всеволоду в нарушении феодального послушания.

Но он не держит на Игоря и Всеволода зла: в речи своей он называет их «дети мои». Он говорит: «Ваши храбрые сердца из крепкого булата и в смелости закалены».

Святослав считает, что виной всего случившегося является молодая горячность князей. Они слишком поторопились выступить в поход, завоевывая себе славу.

Ошибка Игоря и Всеволода, по мнению киевского князя в том, что они не захотели ни с кем делить славы победителей половецких орд, а потому не призвали других князей присоединиться к походу Игоря.

Поражение русского войска в этом походе стало следствием численного превосходства противника. Поэтому Святослав высказывает огорчение по поводу «непособия» им русских князей.

В конце своей речи старый князь оповещает и о первом последствии Игоревой ошибки: половцы напали на Переяславль-Русский.

Значение речи Святослава огромно для «Слова о полку Игореве». В нем с особенной силой раскрывается идейный смысл поэмы, его основная задача — призыв автора к единению князей русских.

Автор «Слова», как и поэтизированный герой его произведения Святослав, четко осознает, что феодальная разобщенность князей приносит много бед и страданий земле Русской. Нельзя избавиться от грозного врага, действуя в одиночку малыми силами.

Только объединение поможет Руси стать мощным государством, что приведет к процветанию и миру. Следует забыть о старых распрях и обидах и вспомнить, что мы дети одной земли, у нас общие предки, в наших жилах течет родственная кровь. Эту истину, по мнению автора, необходимо понять в первую очередь князьям русским.

Поэтому «золотое слово» Святослава обращено к ним, как к представителям власти на Руси. От того, поймут ли князья бесполезность распрей в родном государстве, зависит настоящее и будущее этого государства.

Слово о полку Игореве: анализ произведения (подробный)

Сейчас поистине невозможно вообразить духовную жизнь русского народа, развитие его литературы и искусства без памятника древнерусской литературы, которого в русской истории могло бы и не быть: ведь “Слово о полку Игореве” было найдено в общем-то случайно, могло статься так, что его список погиб бы вместе с другими книгами, вместе с которыми один только Бог знает, какие сокровища духовной жизни оказались навсегда вычеркнуты из жизни народной… Но, вероятно, именно Бог спас для России уникальное сокровище духа, сохранил это безымянное творение русской культуры для того, чтобы дать народу возможность приобщиться к глубинным своим истокам, понять и прочувствовать свои корни, осознать “связь времен” и ответственность за судьбу Родины через постижение трагической истории о Русской земле, ее защитниках, о человеке, заплатившем огромную цену за понимание того, что каждый из сынов своей земли должен в первую очередь жить ради нее…

История создания и открытия

История открытия “Слова о полку Игореве”, анализ которого мы проведем, – история темная, поскольку А.И.

Мусин-Пушкин, опубликовавший в 1800-м году это произведение, так и не смог вразумительно объяснить, каким же образом оказался у него список произведения, сделанный предположительно в XVI веке, на основе которого и было осуществлено издание.

Да и сам этот список во время пожара Москвы в 1812-м году сгорел, так что осталась всего лишь рукописная копия, сделанная с него для Екатерины II…

Неизвестно, в каком точно году “Слово о полку Игореве” было создано, кто был его автором, какой вид первоначально имело произведение, наконец, что же это за река Каяла, на которой происходила битва, и многое другое. Эти проблемы исследуют учёные, но главное для читателей то, что “Слово” все-таки существует, что его можно читать и перечитывать, наслаждаясь общением с этим шедевром древнерусской и мировой литератур.

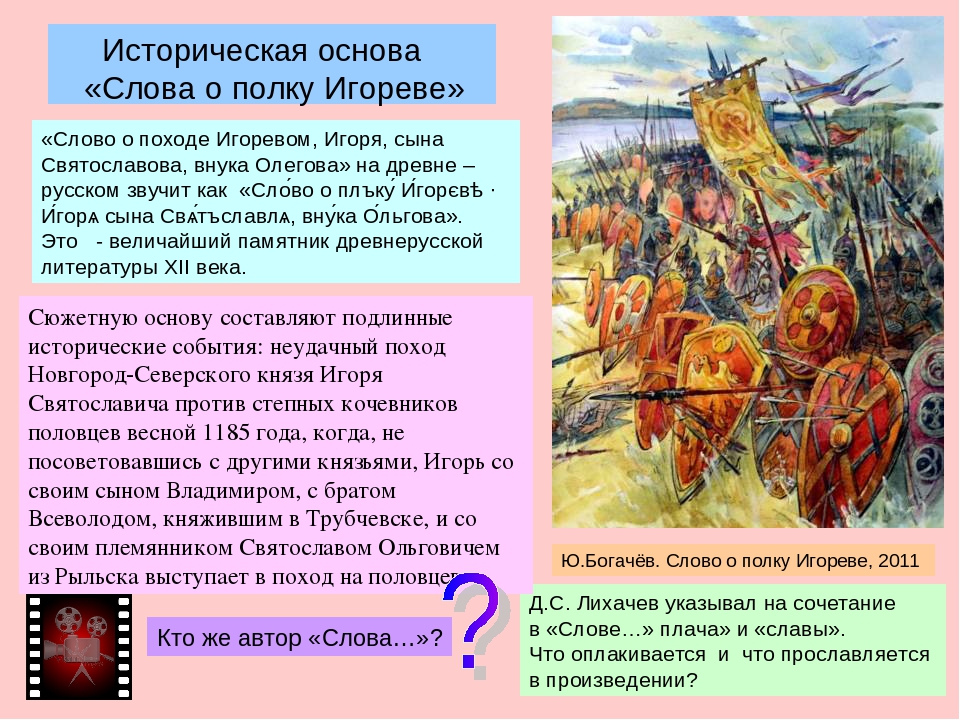

Авторство

Бесспорно о “Слове” известно только то, что оно посвящено реальному историческому событию: походу против половцев русских войск под предводительством князя Новгорода-Северского Игоря Святославича, который начался в конце апреля и бесславно закончился жестоким поражением 9 мая 1185-го года. Об этом рассказывают летописи, но поход Игоря никоим образом не стал бы для русской истории событием огромной важности, если бы его не обессмертил неизвестный автор “Слова о полку Игореве”.

Есть множество гипотез о том, кем же он все-таки были, этот автор. Ученые называют разных исторических деятелей, есть даже гипотеза о том, что сам Игорь был автором песни о своем походе, и этот вопрос еще не решен окончательно.

Но, думается, кем бы он ни был, он в первую очередь был патриотом родной земли, любящим её преданно и самозабвенно, он был гениальным художником слова, создавшим произведение, которое по своим художественным достоинствам намного опередило своё время.

Композиция произведения

Композиция “Слова о полку Игореве” отличается удивительным единством пространства и времени, с ее помощью создаётся неповторимый мир, в котором живут и действуют герои произведения.

Первое, что нельзя не отметить, – это показ автором событий, одновременно происходящих в разных местах, как событий взаимосвязанных и взаимообусловленных: плач Ярославны и битва, пленение Игоря и “золотое слово Святослава” существуют в “Слове” как явления самостоятельные, но они связаны незримыми нитями, что создаёт, благодаря особому “монтажу” событий (принцип “монтажа” появился в литературе значительно позже, он же стал основой киноискусства – вот насколько безымянный автор “Слова о полку Игореве” как художник был впереди своего времени!) ощущение единства изображаемых событий, целостность жизни как таковой.

Особенности поэтики

Для “Слова” характерна широчайшая палитра изобразительных средств, с помощью которых автор создаёт совершенную художественную ткань произведения.

Связь с фольклором, славянской мифологией (обращение к языческим богам, образам зверей и птиц, “одушевление” неживой природы, которая становится не просто фоном, а активным участником действия, восприятие солнечного затмения как указания свыше на нежелательность похода и разнообразные приметы “несчастий”, подстерегающих Игоря и его войско), богатство эпитетов, сравнений и метафор (“золотое слово”, “Игорь соколом полетел”, “чисто поле” и множество других примеров), ритмизация произведения, приближающая его к поэтической речи, – вот основные особенности поэтики “Слова”, делающие его уникальным произведением не только в русской литературе, но и в мировой культуре.

Образная система

Образная система произведения представляет собой разветвлённую систему образов, каждый из которых несет свою идейно-художественную нагрузку, являясь совершенно необходимым с точки зрения смысловой и художественной целостности произведения. Примечательно, что “второстепенные” образы (Гзак, Кончак, Овлур и другие), нарисованные несколькими штрихами, необыкновенно выразительны, в этом они ничуть не уступают образам главных героев произведения.

Образ Русской земли

Со всей ответственностью можно сказать, что центральным образом произведения является образ Русской земли-матери, которая становится обобщающим символом верности, скорби, любви и достоинства. Дружина Игоря, уходящая в поход, помнит о Родине: “О Русская земля! Уже ты за холмом!”.

Образ этот снова появляется перед решающей битвой, и он становится трагическим – в свете того, чем эта битва закончится. Русская земля страдает от княжьих усобиц, “Теперь по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля”.

Земля сочувствует познавшему позор поражения Игорю: “Никнет трава от жалости, а дерево с горем к земле приклонилось”.

И “храбрые русичи” из Игоревой дружины тоже “полегли за землю Русскую”, и языческие богини скорби после поражения Игоря “поскакали по Русской земле”, и “тоска разлилась по Русской земле”, и “горем взошел посев по Русской земле”, политой кровью воинов князя Игоря…

А возвращение Игоря из плена автор сравнивает с появлением солнца на небе: “Солнце светится на небе – а Игорь-князь в Русской земле”. Следовательно, образ родной земли в “Слове о полку Игореве” становится не просто центральным образом-символом, он объединяет всех остальных героев в их служении интересам Руси.

Образ князя Игоря

Система образов “Слова” построена вокруг двух его центральных образов: Русской земли и князя Игоря.

Именно с ним связаны родственными и духовными нитями все остальные персонажи произведения, поэтому именно образ Игоря можно назвать композиционным центром образной системы “Слова “.

И, что совершенно нетрадиционно для литературы того времени, когда создавалось произведение, образ этот дан в развитии. Игорь очень сильно изменяется на протяжении действия “Слова”.

В начале произведения мы видим храброго воина, который хочет “славы”. Вот что стало причиной похода князя: “Ум князя уступил желанию, и охота отведать Дон великий заслонила ему предзнаменованье”.

Речь идет о солнечном затмении, которое на Руси воспринималось, как уже отмечалось, как выражение воли богов, несогласных с людскими замыслами. Об этом же говорят и многочисленные приметы, которые встречает на своем пути дружина Игоря, но сам князь как бы бросает вызов всему, что предрекает ему неудачу.

Что это? “Затмение ума” или осознанное мужество и готовность бросить вызов судьбе? Автор “Слова о полку Игореве” не дает на это однозначного ответа…

Первая, закончившаяся победой, битва вроде бы подтверждает правоту Игоря, бросившего вызов судьбе. Однако второе, решающее сражение, доказывает, что поражение Игоря, действительно, было предопределено силами, противостоять которым смертный не в силах.

Несмотря на огромное мужество, с которым бились “храбрые русичи”, несмотря на поистине богатырские подвиги Игоря и Всеволода (описание их дано в отчётливо выраженной фольклорной традиции), “на третий день к полудню пали стяги Игоревы”, а сам “Игорь-князь пересел из седла золотого в седло рабское” – так метафорически показано положение попавшего в плен князя.

Оказавшись в плену, Игорь сумел осмыслить произошедшее, он понял, что его желание добиться славы, его необдуманный поход, его поражение стали горем и позором для Русской земли, которая теперь оказалась незащищенной от половцев: “…

” Автор не показывает нам размышления Игоря, мы не видим, что именно он понял и прочувствовал, но его решение бежать раскрывает нам душевные переживания героя, сумевшего сделать верный, хотя, вероятно, и мучительный для себя, вывод: тот, кто принес горе и страдание на родную землю, должен сделать все, что можно, чтобы вернуть ей былую славу. Здесь становится очевидным, что Игорь, который, невзирая на опасности, бежит из плена, – это подлинный патриот родной земли, сумевший пройти через испытание желанием личной славы и понявший, в чем на самом деле заключается долг русского князя перед собой, своим народом и своей землёй.

Образ Святослава в “Слове о полку Игореве”

Как противопоставление Игорю автор даёт образ киевского князя Святослава. Точно так же, как реальный исторический князь Игорь далек от образа, созданного в “Слове”, Святослав – далеко не тот персонаж, которого знает история.

Но в художественной ткани произведения именно этому образу принадлежит решающее значение в утверждении идеи единения Русской земли, преодоления княжьих усобиц ради общих интересов.

Святослав показан в первую очередь как мудрый политик, государственный деятель, на котором лежит ответственность за судьбу государства и который, осознавая эту ответственность, видит реальные пути укрепления государства.

В знаменитом своем “золотом слове”, названном так автором потому, что здесь выражается главная идея произведения, Святослав, видевший “смутный сон”, отдавая должное храбрости и мужеству Игоря и Всеволода (“ваши храбрые сердца из крепкого булата скованы и в смелости закалены”), укоряет их в том, что они “рано начали Половецкой земле мечами обиду творить, а себе славы искать”. Обращаясь к “детям своим” (здесь подчеркивается роль Киева и его князя в Русской земле), Святослав обвиняет их в том, что их необдуманный поступок принес вред не только им самим, а и бросил тень на славную историю: “Но сказали вы: “Помужествуем сами: прошлую славу себе похитим, а будущую сами поделим!”.

Наконец, главной мыслью “золотого слова” можно считать объяснение Святославом того, почему для Руси сейчас настали опасные, тяжелые времена, когда ее будущее под угрозой: “Но вот зло – князья мне не помогают: худо времена обернулись”.

Подлинно государственный подход к власти звучит в “золотом слове” Святослава очень убедительно потому, что он обращается к Игорю и Всеволоду, как бы разговаривает только с ними, но при этом каждый их князей понимает, что это “слово” обращено и к нему тоже, потому что от него тоже зависит “слава” Русской земли.

Обращение же автора непосредственно к каждому из князей, следующее за “золотым словом”, является напоминанием им не только об их княжеском величии, но и о княжеском же и долге, оно как бы продолжает патриотический призыв-слово князя Святослава.

Образ “русской дружины”

Образ “русской дружины” в “Слове о полку Игореве” представлен обобщенно, здесь мы не видим отдельных воинов (кроме князей, которые в битве оказываются простыми ратниками, отличающимися разве что гиперболизированной мощью), но упоминание о воинских подвигах прошлого, показ битвы, в которой “с раннего утра до вечера, с вечера до света, летят стрелы калёные, гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные…”, отношения русских воинов к богатствам, которые были захвачены ими после победной битвы (“Покрывалами, и плащами, и кожухами стали мосты мостить по болотам и по топким местам, и всякими узорочьями половецкими”), рассказ Всеволода о своих “курянах – опытных воинах”, стойкость воинов, бившихся до конца и полегших в битве, – всё это даёт возможность увидеть величие духа русского воина, его преданность Родине, самоотверженность и моральное превосходство над теми, кто оказался победителями.

Образ Ярославны

Одни из самых трагических образов “Слова о полку Игореве” – это образ Ярославны, жены князя Игоря, которая своим “плачем” выражает извечную женскую скорбь, женскую долю – ожидать возвращения мужа и верить в то, что беда и в этот раз обойдёт стороной того, кто дан тебе Богом в мужья…

Примечательно, что автор дает возможность увидеть и прочувствовать не только скорбь “жен русских”, оплакивающих своих “милых лад”, он показывает нам и страдание одной русской женщины, оплакивающей своего живого, но пленённого, мужа.

Таким образом, можно говорить о том, что память о близких для русской женщины органична и естественна, она способна хранить эту память и быть верной ей.

Плач Ярославны раздаётся “рано”, то есть с рассветом жена обращается к высшим силам – ветру, солнцу, Днепру (стихия воды) – с мольбой о спасении своего мужа, и это обращение поражает своей трогательной верой в то, что они помогут ей: “Прилелей же, господин, моего милого ко мне..

.” – просит она у “Днепра Словутича”. И в том, что силы природы покровительствую Игорю, помогают ему вернуться на Родину, нельзя не увидеть их отклика на отчаянную мольбу Ярославны. Со времён “Слова” этот женский образ стал высоким образцом верности своему нравственному долгу.

Образ автора

Особое место занимает в “Слове о полку Игореве” образ автора, как мы уже отмечали, это прежде всего патриот своей земли.

Но автор произведения – это и удивительно тонко ощущающий художественное слово поэт, высокообразованный человек своего времени, создавший произведение, которое “не укладывается” ни в один из существовавших в древнерусской литературе жанров, стоящее не то чтобы особняком, но как-то над всеми жанрами благодаря своей неповторимости и уникальности. После открытия “Слова” в древнерусской литературе появился и особый жанр – жанр “слова”, представленный в ней этим гениальным произведением.

Значение “Слова о полку Игореве”

Выше говорилось о том, что русская культура без “Слова” немыслима. И не только потому, что “суть поэмы – призыв русских князей к единению как раз перед нашествием… монгольских полчищ” (К. Маркс).

К нему как к источнику творческого вдохновения обращались и обращаются великие русские писатели (Пушкин, Жуковский, Цветаева и другие авторы), художники (Перов, Васнецов, Фаворский), композиторы – от Бородина до современных рок-музыкантов.

Так было всегда, так будет и дальше: народ не может не чтить свои духовные святыни, а для русского народы в числе первых из них – “Слово о полку Игореве”, анализ которого мы провели.

Источник: Гладышев В.В. Краткий справочник по литературе. – М.: ФЛИНТА, 2014

Современное звучание “золотого” слова Святослава

Русская литература существует на протяжении десяти с лишним веков. Одним из самых ярким представителей древнерусской литературы стало слово, созданное не ранее 1185-1187 гг. и не позднее начала XIII века, полное название данного произведения “Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святославля, внука Ольгова”.

Тема “Слова…” – это подлинные исторические события о походе князя Игоря Святославича против степных кочевников половцев весной 1185 года, который закончился страшным поражением русских войск и пленением князя Игоря.

За год до этого победу над половцами одержали объединенные под руководством киевского князя Святослава русские войска, но тогда князь Игорь не принимал участия в сражении.

Руководствуясь эгоистическими интересами, он, не посоветовавшись со Святославом, задумал сам выступить руководителем нового похода. Вместе с ним в походе приняли участие только его родственники: сын Владимир, который правил в Путивле, брат.

Всеволод, курский князь, и племянник князь Святослав Ольгович из Рыльска. Поход был плохо подготовлен и закончился сокрушительным поражением русских войск: большинство воинов героически погибло, а сам князь Игорь был взят в плен, из которого ему удалось бежать.

Я считаю, что главным героем “Слова,.” является не какой-либо из князей, а русский народ. Русская земля, а потому образ Русской земли занимает в нем центральное место. В этом образе объединяется для автора “Слова…” историческое прошлое и настоящее ее народа, воина, труженика, способного во имя любви к отечеству и ближним отдать все свои силы, пожертвовать жизнью.

Также среди главных героев нужно назвать князей, которые воевали против половцев. В первую очередь – это сам князь Игорь. Стоит отметить, что очень привлекательные качества его личности выступают противоречием против эгоизма и безрассудства Игоря, ведь он заботиться лишь о своей собственной чести, а не о родине.

Совсем противоположным Игорю становится Святослав Всеволодович – убеленный “серебряными сединами” великий князь киевский. От природы он был наделен здравым умом, терпением и осторожностью – качествами, не лишними для мудрого политика. Каждый читатель видит, как автор поэтизирует Святослава.

В его образе воплощен идеал мудрого и могучего правителя. Не случайно именно Святослав видит вещий сон, который предрекает надвигающуюся беду.

Когда Игорь еще не чувствует опасности, нависшей над ним, и наслаждается временной победой над половцами, киевскому князю снится сон, который предсказывает поражение русских.

Что касается сюжета и композиции, то нужно сказать: “Слово о полку Игореве” – произведение сложно организованное, в котором описание событий чередуется с авторскими размышлениями, экскурсами в прошлое, лирические страницы сменяются широким эпическим описанием. Все это создает определенные трудности для восприятия и анализа его сюжетной основы.

Очень интересное художественное своеобразие слова, именно поэтому стоить уделить ему особое внимание. “Слово о полку Игореве” – сложное, оригинальное в художественном отношении произведение.

Это не стихи, но и не обычная проза, поскольку она ритмически организована, наполнена тончайшей звукописью и тем самым похожа на стихи – недаром существует множество стихотворных переложений этого произведения.

Очень широко в “Слове…” используется фольклорный прием одушевления и олицетворения сил природы, что отражает представление о единстве природного и человеческого мира, хотя этот прием зародился еще во времена язычества.

Природа в этом произведении является не просто серым фоном исторических событий, а красноречивым действующим лицом. Например, Ярославна вместо христианской молитвы обращается к природным силам – Ветру, Днепру, Солнцу, – разговаривая с ними как с живыми существами, принимающими активное участие в судьбе ее мужа.

Огромное место в произведении “Слово о полку Игореве” занимает “золотое” слово Святослава, которое не теряет своей актуальности и по сей день. В нем с особенной силой раскрывается идейный смысл поэмы, его основная задача – призыв автора к единению князей русских.

Автор “Слова”, как и герой слова, его произведения Святослав, четко осознает, что феодальная разобщенность князей приносит много бед и страданий земле Русской. Нельзя избавиться от грозного врага, действуя в одиночку малыми силами. Только объединение поможет Руси стать мощным государством, что приведет к процветанию и миру.

Следует забыть о старых распрях и обидах и вспомнить, что мы дети одной земли, у нас общие предки, в наших жилах течет родственная кровь. Эту истину, по мнению автора, необходимо понять в первую очередь князьям русским. Поэтому “золотое слово” Святослава обращено к ним, как к представителям власти на Руси.

От того, поймут ли князья бесполезность распрей в родном государстве, зависит настоящее и будущее этого государства. Что же касается современного мира, то актуальность заключается в том, что все мы едины.

Споры между государствами и разными народами бессмысленны! Мы с детства сталкиваемся с таким понятием, как расизм, дискриминация и уже во взрослой жизни в нас просыпаются отголоски этих понятий. Мы начинаем плохо относится к людям, которые по сути, ничего плохо нам и не сделали. Именно поэтому я считаю, что слова Святослава очень важны для каждого современного человека.

Тест по “Слову о полку Игореве” (5 вариантов)

1. Кто является автором «Слова…»?

1) Владимир Мономах

2) летописец Нестор

4) автор неизвестен

2. Одна из впервые снятых копий «Слова…» предназначалась:

4) Елизавете Петровне

3. Каков результат первого сражения с половцами?

1) половцы сразу сдались

2) войско князя Игоря потерпело поражение

3) войско половцев потерпело поражение

4) половцы отогнали русское войско далеко назад

4. Какова роль «Золотого слова Святослава» в «Слове…»?

1) является вставным эпизодом в произведении

2) является политическим центром «Слова…»

3) при помощи «Золотого слова Святослава» читатель узнает о родословной Игоря

4) автор «Золотым словом Святослава» иллюстрирует героизм и храбрость князя Игоря, отправившегося в одиночку на защиту Родины

5. Чем заканчивается “Слово о полку Игореве”?

2) бегством Игоря из плена

3) Игорь остается в плену

6. Кто рыскал к петухам Тмутаракани?

5) Никто не осмелился

7. Кем Ярославна хотела полететь по Дунаю?

8.Сочинение – миниатюра на тему: ” Игорь и Святослав в «Слове о полку Игореве» (сопоставительный анализ)”

1. Когда было создано «Слово о полку Игореве»?

1) был затерян во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

2) сгорел во время пожара в Москве в 1812 году

3) Екатерина II подарила его прусскому королю

4) был украден из архивов в XIX веке

3. Что произошло с Игорем во время второго сражения?

2) был ранен и взят в плен

3) был ранен, но смог убежать вместе с братом Всеволодом

4) был тяжело ранен

4. Главной идеей “Слова о полку Игореве” является:

1) прославление подвига Игоря

2) осуждение похода Игоря

3) страстный призыв русских князей к объединению

4) слава Киевскому князю

5. Укажите, кто из русских поэтов не переводил “Слово о полку Игореве”.

6. Чем ночь пробудила птиц?

4) Передвижением войска

7. В кого обратился Игорь в первую очередь, когда «задвигались половцы»?

8. Сочинение – миниатюра на тему: “Изображение природы автором “Слова о полку Игореве”

1. С какого языка переведено «Слово о полку Игореве»?

1) со старославянского

2) с древнерусского

3) с церковнославянского

2. О каком событии идёт речь в произведении?

1) о создании единого Московского государства в конце XIII века

2) о походе Мономаха на половцев в 1115 году

3) о татаро-монгольском иге в XIII веке

4) о походе князя Игоря против половцев в 1185 году

3. О ком идёт речь? «…полная печали, плачет, как кукушка на юру».

3) дочь хана Кончака

4. Укажите, кто из перечисленных князей не является участником похода Игоря.

1) Святослав Рыльский

2) Владимир Мономах

3) Владимир Путивльский

4) Всеволод Курский

6. Где Владимир «уши закладывал»?

7. К кому ехал Игорь по Боричеву?

3) К святым Борису и Глебу

8. Сочинение – миниатюра на тему: “Каково отношение автора «Слова о полку Игореве» к главному герою повествования”

1. Когда была обнаружена рукопись со «Словом…»?

1) в конце XIII века

2) в конце XII века

3) в начале XIX века

4) в конце XVIII века

2. Чем закончился поход князя Игоря?

1) Русское войско одержало победу над половцами.

2) Игорь был смертельно ранен.

3) Князь Игорь со своим войском потерпел поражение и был пленён.

4) Ни одна из сторон не победила.

3. О ком идёт речь? «…мужество избрал себе опорой, ратным духом сердце поострил…» (перевод Н. Заболоцкого).

4. Укажите прозвище брата Игоря Всеволода.

5. Перед походом Игорь …

1) попросил разрешения у киевского князя Святослава и получил его;

2) попросил разрешения у киевского князя Святослава и не получил его;

3) не сговаривался со Святославом.

6. С чем было смешано вино, которое подали во сне Святославу?

6. Определите по высказыванию героя «Слова о полку Игореве»: «Братие и дружина! Лучше же убитым быть, чем плененным; сядем же, братья, на своих борзых коней, да посмотрим на синий Дон ».

7. О чем повествует следующий эпизод «Слова о полку Игореве»: «Стукнула земля, зашумела трава… А Игорь князь поскакал горностаем к тростнику и — белым гоголем на воду. Вскочил на борзого коня и соскочил с него серым волком… и полетел соколом над облаками, избивая гусей и лебедей»?

1) Поражение Игоря в битве

2) Бегство Игоря из плена

3)Поход Игоря на половцев

4) Ночлег войска Игоря в степи

8. Сочинение – миниатюра на тему: “Воплощение в «Слове о полку Игореве» идеи единства Русской земли”

1. А.И. Мусин-Пушкин впервые опубликовал «Слово…»:

2. Сколько было сражений?

3. Какое средство выразительности использовано автором в приведенной ниже фразе?

«Стоном стонет мать-земля сырая» (перевод Н. Заболоцкого).

4. Как звали хана, с которым вступил в бой Игорь?

6. У кого «храбрая мысль влечет ум на подвиг»?

1) У Романа и Мстислава

2) У Рюрика и Давыда

3) У Игоря и Всеволода

4) У Святослава и Олега

5) У Ингваря и Ярослава

1) Обращение Автора к русским князьям

2) «Золотое слово» Святослава

3) Рассказ о поражении Игоря

8. Сочинение – миниатюра на тему: “Почему образ Ярославны из «Слова о полку Игореве» вошел в галерею классических образов русской литературы”

Методическая разработка по литературе (10 класс) по теме: Тема «Слово о полку Игореве» как мифопоэтическое осмысление русской истории»

Тема «Слово о полку Игореве» как мифопоэтическое осмысление русской истории»

Цель урока: познакомить учащихся с «золотым словом» Святослава, выяснить причины поражения русских князей; развивать способность анализировать художественный текст; формируя общекультурную компетенцию, воспитывать любовь к родной истории и культуре.

1. Проверка домашнего задания.

– Связное высказывание по теме «Жанры древнерусской литературы. «Повесть» и «Слово».

Повесть – всякий рассказ – повествование – событие общественного характера – рассказ «извещающий», «весть подающий» – не о себе, не о «я» – эпический характер (о народе, об истории, о племенах и т. п.)

Слово – повесть (эпическое повествование об истинном событии) + субъективная лирическая стихия (собственное, от рассказчика, отношение к эпическим) событиям

1)Как перевести слово «повесть»?

2)Что такое эпос, эпическое повествование?

3)Как отличить древнерусскую повесть от древнерусского слова?

– Словарная работа у доски – родственные связи русских князей (индивидуальное задание, подготовленное с учителем истории)

Игорь – Осмомысл Ярослав –

Всеволод – Роман Мстиславович –

Владимир – Ингварь и Всеволод –

– Словарная работа – индивидуальное задание по карточкам – (слова предыдущих уроков)

– Подобрать эпитеты из текста к словам:

Боян – вещий, Мстислав – храбрый, сокол – сизый, полки – храбрые, солнце – светлое, Дон – синий, Великий, идол – Тмутораканский, тучи – черные, шлем – золотой, стрелы – каленые, Святослав – грозный, великий, киевский.

-То Боян свои вещие персты на живые струны воскладал, а они сами князю славу пели (рокотали)

-Встрепенулся Див, поет на верхушке дерева (кличет)

-О Русская земля! Уже ты за оврагом (за холмом)

-То было в те войны и походы (рати)

-Тут пир окончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами погибли за землю Русскую (полегли)

-Сохнет трава от жалости, а дерево с тоской к земле приклоняется (никнет)

2.Словарная работа в классе

– Объяснить значение выражений: растекаться мыслью по древу, копья поют (битва продолжается), вступить в золотое стремя (начать воевать), желание отведать Дону Великого, мечом крамолу ковать (раздоры), бросился Див на землю (предсказание поражения), веселье по ковылю развеять (украсть радость).

– Князья своими ссорами начали наводить поганых на землю Русскую (крамолами)

-А Игорева храброго войска не поднять! (не воскресить)

-А Святослав страшный сон видел (смутный)

-Тогда великий Святослав изронил мудрое слово (золотое)

-Что же сотворили вы моей седой голове! (серебряной седине)

– Черпали мне красное вино, с горем смешанное (синее вино)

-Осыпали меня золотом из пустых колчанов поганых (крупным жемчугом)

– Вступайте же, господа, в стальное стремя за обиду нашего времени, за землю Русскую (золотое)

– Стреляй же, господин, Кончака, храброго половчанина, за землю Русскую (поганого)

3.Работа над фрагментом текста «Сон Святослава.

-Слово учителя. С новой силой возникает тема поражения Игоря. Мысленно перенесясь в центр Руси – к Святославу в Киев, автор «Слова…» оценивает поражение Игоря на этот раз с точки зрения внешнего международного положения Руси.

Беседа по вопросам:

– Как дешифруется смутный сон Святослава? Что означают все его символы? Чья одежда – саван? Какова здесь символика цвета? Какова цветовая гамма? Какие мифологические символы связаны с вином и крупным жемчугом из пустого колчана? С каким обрядом связано упоминание об исчезнувшем князьке? Какой смысл имеет в этом контексте синее море?

– Кому, судя по этому сну, грозит горе – самому Святославу лично или нет? Как обозначена масштабность горя, его вселенский размах? (горе грозит и ему, и всему государству русскому: полетели к синему морю – на юг, опасность грозит с юга).

– Какое истолкование сну дают бояре? К каким событиям обращены их мысли? Как расшифровать их ответ?

4. «Золотое слово» Святослава

Узнав о поражении Игоря, Святослав (двоюродный дядя Игоря и Всеволода) его произносит. Как только Игорь был пленен, половцы двинулись в глубь России – Переяславль. Был ранен князь Владимир Переяславский, который мужественно сражался на вылазке впереди всех.

Этот поход был для него последним. Когда Святослав узнает о поражении князя Игоря и Всеволода, а также об открытии пути половцам на землю русскую, он и произносит «золотое слово», с горем смешанное. Слушаем «золотое слово».

(Читает учитель или заранее подготовленный ученик).

– Объясните смысл выражения «золотое слово».

5. На этом заканчивается «золотое слово» Святослава, и сам автор, как бы продолжая «золотое слово», начинает призывать князей защитить Русь. Автор обращается непосредственно к князьям.

-Что общего у князей, к которым обращено «золотое слово»? Составьте их групповую характеристику. Заполняем таблицу, обращаемся к истории, смотрим карту «Русские княжества 12 века»

| Игорь и Всеволод, родные братья | новгород-северскийкурский | Рано начали себе славы искать.Ваши храбрые сердца из крепкого булата скованы и в смелости закалены. |

| Святослав, двоюродный брат Игоря и Всеволода | киевский | Великий Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное… |

| Ярослав | черниговский | Богатый и обильный воинами, кликом полки побеждает (собрал войско после вторжения половцев, но в бой не вступал, не спешил на помощь) |

| Владимир | переяславский | Владимир под ранами (Кончак после победы над Игорем осадил Переяславль, князь Владимир еле вырвался с поля боя, раненный тремя копьями, обращался к князьям с просьбой «Помозите мне», по летописным источникам) |

| Всеволод Большое гнездо, внук Владимира Мономаха, потомок Ярослава М. | ростово-суздальский | Великий князь Всеволод!Можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вылить! (автор говорит о нем восторженно, вдохновенно) |

| Рюрик и Давид, правнуки Владимира Мономаха | смоленские | Не ваша ли храбрая дружина рыкает, как туры…(потерпевшие от половцев)Вступайте ж, господа, в золотое стремя за обиду сего времени, за землю Русскую |

| Осмомысл Ярослав | галицкий | Стреляешь с отчего престола Салтанов за землями (самое торжественное обращение к нему) |

| Роман и Мстислав, праправнук Мономаха, потомок Ярослава Мудрого | волынские | Высоко взмываешь на подвиг в отваге, точно сокол на ветрах паря…Храбрая мысль влечет ваш ум на подвиг. |

| Ингварь и Всеволод | второстепенные князья небольшого луцкого княжества | Не худого гнезда соколы! |

| Изяслав, внук Всеслава | полоцкий | Погиб Изяслав, прибил славу деда Всеслава, был прибит литовскими мечами, потому что не было с ним его братьев Брячислава и Всеволода |

Все князья – внуки Ярослава Мудрого и Всеслава Полоцкого. Две ветви князей, постоянно враждовавших между собой.

– Какова же главная мысль «золотого слова»? Можно ли все высказанное подытожить одной фразой из текста?

Ярослава все внуки и Всеслава!

Склоните стяги свои,

вложите в ножны свои мечи поврежденные,

ибо лишились вы славы дедов.

Вы ведь своими крамолами

начали наводить поганых

на богатства Всеслава.

Из-за усобицы ведь настало насилие

от земли Половецкой!

(Образ русской земли, ее мужественных защитников. Киев, Тмуторакань, Половецкая земля… Перед нами сражения, битвы…Судьба русской земли.)

– Как выглядит в «золотом слове» древнерусская история?

Как прошлое, сохраняющееся в памяти человечества.

Видно, что автор точно знает обстоятельства похода. Голоса героев сливаются с симфоническим оркестром – мотив родины.

Автор не воспевает русских князей, как Боян, за храбрость. Он соединяет здесь плач и славу: горький упрек в безрассудстве и восхищение мужеством защитников русской земли; одобрение героизма, жажды воли – и сомнение в том, что победа может быть достигнута лишь дерзким порывом отдельных князей. Упрек князьям, жаждущим славы, а не единства русской земли.

6.Это история. А наша тема звучит как мифопоэтическое осмысление русской истории. Это означает, что, опираясь на фольклор и мифологию, автор поднимается до своего индивидуального видения мира, и потому рождается своеобразный, небывалый художественный стиль.

– Наблюдение над текстом. Повторяются ли здесь все основные мифологемы, уже встречавшиеся в других текстах?

«Два солнца померкли» (Об Игоре и его брате); «тьма свет закрыла»; по Русской земле простерлись половцы, «точно выводок гепардов» (гепард – хищное млекопитающееся из породы кошачьих, прирученное для охоты); «див бросился на землю» (Див – в славянской мифологии сказочное существо, которое внезапно появляется на пути войска и выкликивает пророчества: то страшные, то благоприятные. Диву была ведома судьба тех, кто обречен на близкую смерть).

Анализируются художественные средства, использованные автором в данном фрагменте: гиперболы («подпер горы Венгерские своими железными полками», «можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вылить»); сравнения («храбрая дружина рыкает, как туры», «скакнул от них лютым зверем»); эпитеты («смутный сон», «золотое слово», «червленые щиты», «буйный Святославич»); метафоры («горе ум полонило», «тьма свет покрыла», «изронил жемчужную душу из храброго тела»); перифраз («сын Глебов», «поганый раб», «земля Половецкая», «внуки Всеслава») и т. д.)

– Чем же завершается «золотое слово»?

…Встали стяги Рюриковы, а другие – Давыдовы,

но врозь у них полотнища развеваются.

(Приготовлением к походу. Но у русских князей врозь развеваются полотнища знамен, нет между ними согласия. Слышится звуки битвы – «копья поют». Тревожный финал.)

Подумайте, в чем смысл произведения. Как проявляется идея автора в тексте «Золотого слова» Святослава и почему оно получ

Вторая часть «Слова…» — идейный центр произведения. Без исторического комментария невозможно понять высокий и трагический пафос обращения автора к князьям, постичь ту глубину страдания, которая наполняет сердце русских людей при виде княжеских распрей.

Во всём произведении используется композиционный принцип переплетения триад. Во второй части «Слова…» мы, в свою очередь, можем выделить три части: сон Святослава и толкование его боярами, «Золотое слово» Святослава и обращение автора к князьям.

Сон Святослава — предчувствие беды. «Два солнца померкли» — двух русских князей впервые за всю историю отношений русских и половцев взяли в плен, «Два молодых месяца» — младшие князья.

В «Золотом слове» Святослав воздаёт честь храбрости и силе Игоря и Всеволода, но осуждает их самочинный поход на половцев: «Но не по чести одолели, не по честй кровь поганых пролили».

Святослав обращается к Игорю и Всеволоду, называя их «сыновчя», то есть племянники. На самом деле они были ему двоюродными братьями.

Такое обращение мог позволить себе старший князь в роду, великий князь Киевский.

Святослав сожалеет: «А уже не вижу власти сильного и богатого брата моего Ярослава, с воинами многими, и с черниговскими боярами…».

Ярослав Всеволодович, черниговский князь, родной брат Святослава, в ответ на призыв великого князя собрал своих воинов и встал около Чернигова, защищая только свою землю: «…а Ярослав в Чернигове, совокупивъ вой свои, стоя- шеть» (из Киевской летописи).

Святослав восклицает: «Но сказали вы: «Помужествуем сами: прежнюю славу сами похитим, а нынешнюю меж собой разделим».

Вспомним, что сильное войско Давида Ростиславича Смоленского, пришедшее на призыв Святослава, стояло в тылу у киевского князя и отказывалось двигаться дальше.

«Когда сокол возмужает, высоко птиц взбивает, не даст гнезда своего в обиду. Но вот мне беде, — восклицает Святослав, — княжеская непокорность, вспять времена повернули.

Вот у Римова снова кричат под саблями половецкими, а Владимир изранен. Горе и беда сыну Глебову!»

Владимир Глебович, о котором говорит Святослав, — это брат «прекрасной Глебовны», жены Яр-Тур Всеволода, попавшего в плен. Киевская летопись говорит, что Владимир Глебович был «дерзок и крепок в рати». Защищая Переяславль от половцев, он выехал из города с малой дружиной и крепко бился с половцами. Враги обступили его.

Воины, увидев из города, что половцы окружили князя, «выринушася из города» и отбили своего князя, который был ранен тремя копьями. Израненный Владимир Глебович послал к русским князьям за помощью, но Давид со смолянами решил возвратиться домой, а Святослав с Рюриком охраняли броды через Днепр.

В результате половцы по дороге напали на беззащитный Римов и уничтожили город: «Вот у Римова снова кричат под саблями половецкими, а Владимир изранен».

Собственным израненным сердцем чувствует автор страшное горе, постигшее Русь, — глубокое разобщение русских князей.

Вслед за словом Святослава автор обращает к занятым собственными интересами князьям своё взволнованное, горькое слово.

Первый, к кому обращается автор, — Всеволод Большое Гнездо, князь Владимирский, первенство которого над всеми русскими князьями было неоспоримо (см.

материал первого урока): «Великий князь Всеволод! Не помыслишь ли ты прилететь издалека, отцовский золотой стол поберечь?» Но не прилетит на помощь великий князь Всеволод.

Следующее обращение — к двум братьям, Рюрику и Давиду Ростиславичам. Рюрик на момент событий 1185 года — соправитель Святослава в Киевской земле, его воины вместе с войсками Святослава «и со инеми помочьми» заняли позиции на берегу Днепра против половцев.

Воины Давида не услышали призыва вступить в золотые стремена «за обиду нашего времени, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!» и вернулись в Смоленск (отметим возникновение нового рефрена).

Соблюдая историческую объективность, скажем, что Давид и его войско не сумели перешагнуть личной обиды: с 1171 года Давид был князем Киевским, но Андрей Боголюбский потребовал от всех четырёх братьев Ростиславичей убираться из Киева в Смоленск, а Давиду и Мстиславу Храброму вообще велел не появляться в Русской земле. Понятно, что оскорблённые смоляне не захотели защищать Киева, из которого их незадолго до того изгнали.

Третье обращение — к Осмомыслу Ярославу, князю Галиц- кому.

Автор ярко описывает могущество этого князя, отца Ярославны — жены князя Игоря: «Высоко сидишь на своём злато- кованном престоле, подпёр горы Венгерские своими железными полками, заступив королю путь, затворив Дунаю ворота, меча бремена через облака, суды рядя до Дуная.

Страх перед тобой по землям течёт, отворяешь Киеву ворота, стреляешь с золотого отцовского престола в султанов за землями». В этих словах содержится намёк на события 1159 года, когда Ярослав Осмомысл в союзе с волынскими полками захватил Киев: «отворяеши Киеву врата».

В словах автора слышится урок могучему Ярославу Осмомыслу: ты сумел захватить Киев, сумей же его защитить! Но автору хочется верить в помощь русских князей своим братьям: «Стреляй же, господин, в Кончака, поганого половчанина, за землю Русскую, за раны Игоревы, храброго Святославича!»

«А ты, храбрый Роман, и Мстислав! Храбрые замыслы влекут ваш ум на подвиг!» — обращается автор к двум братьям Рости- славичам, потомкам Мстислава Великого. Их полки под предводительством Мстислава Храброго после изгнания Ростиславичей из Киева наголову разбили Андрея Боголюбского, показав свою силу.

На 1185 год Ростиславичи княжили в Смоленской земле, их ближайшими соседями были литва, ятвяги и деремелы (имеются в виду названия племён). Автор отдаёт должное отваге и уму братьев.

Но что их отвага, проявленная в сражениях с русскими князьями, если Русская земля стонет от половцев, если «Игорева храброго полка не воскресить»!

«Ингварь и Всеволод и все три Мстиславича — не худого гнезда шестокрыльцы!» — обращается автор к другим русским князьям: «Загородите Полю ворота своими острыми стрелами, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!» В третий раз упруго и остро, словно выкликаемый князем перед началом боя, звучит призыв встать за землю Русскую — это самый знаменитый рефрен в «Слове о полку Игореве».

В следующих строках автор говорит о том, что опасность надвигается на Русь не только с Поля, но и со стороны литвы: «Один только Изяслав, сын Васильков, прозвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, поддержал славу деда своего Всеслава, а сам под червлёными щитами на кровавой траве литовскими мечами изрублен…

» Изяслав, князь полоцкий (горо- денский), правнук Всеслава Полоцкого, погиб в битве 1183 года, за два года до похода Игоря на половцев. Автор словно хочет предупредить своих читателей об опасности нападения со стороны Литвы. Опасность эта, предсказанная автором «Слова…», станет явной несколько десятилетий спустя.

Подвиг Изяслава Василькова описывается лирически: «…так он один и изронил жемчужную душу из храброго своего тела через золотое ожерелие».

После описания подвига Изяслава Василькова автор возвышает свой голос до обращения ко всем князьям земли Русской, напоминая им об их кровном родстве: «Ярославовы все внуки и Всеславовы!» (Ярослав Мудрый — внук Владимира Святого, Всеслав Брячиславович, князь полоцкий, — правнук Владимира.

) Автор прямо обличает и укоряет русских князей: «Не вздымайте более стягов своих, вложите в ножны мечи свои затупившиеся, ибо потеряли уже дедовскую славу. В своих распрях начали вы призывать поганых на землю Русскую, на достояние Всеславово.

Желая понять истоки сегодняшнего бедственного состояния Русской земли, автор обращается взором к событиям, которые стали первопричиной этого состояния, — к событиям более чем столетней давности.

Он вспоминает князя Всеслава Брячиславича полоцкого, выступившего против Ярославичей. Ярославичам пришлось объединиться и двинуться на него в поход. В результате Всеслав был схвачен и брошен в темницу в Киеве.

Но пока Ярославичи воевали с Всеславом, половцы напали на Русь (1068). Ярославичи вышли им навстречу и были побеждены.

Всеславу всё же удалось покняжить в Киеве: киевляне взбунтовались против Ярославичей, выгнали их и провозгласили князем Всеслава: «Тот хитростью поднялся… достиг града Киева и коснулся копьём своим золотого престола киевского».

Изяслав Ярославич сумел изгнать его и отобрать Полоцк, Всеслав бежал: «А от них бежал, словно лютый зверь в полночь из Белгорода, бесом одержим в ночной мгле…» Но Всеслав набрал дружину и сумел отвоевать отцовский престол.

До конца XI века, до смерти последнего Ярославича (1093), продолжалась борьба братьев с Всеславом.

Он умел одерживать победы над Ярославичами, нападал на Псков, грабил и жёг Новгород и Смоленск, но эти победы приносили Русской земле только горе: «На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги кровавые берега не на добро засеяны, засеяны костями русских воинов».

Всеслава называли чародеем и шептали, будто бы он был рождён от волхования.

Он умел делать то, что было недоступно другим людям, имел огромные силы, но потратил их на борьбу со своими родственниками, братьями Ярославичами: «Хоть и вещая душа была у него в дерзком теле, но часто от бед страдал. Ему вещий Боян ещё давно припевку молвил, смыслённый: «Ни хитрому, ни удачливому… суда божьего не избежать!»

Автор показывает первопричину горького положения Руси: раздоры отвлекли князей от обороны границ, и в образовавшиеся бреши стали проникать половцы.

Поход Игоря Святославича 1185 года — показательный результат раздробленности Русской земли: четыре князя попадают в плен, половцы безнаказанно грабят и сжигают русские города, а князья думают о своих интересах и отказываются выступать против кочевников.

Поход Игоря на половцев — это не просто незначительный неудачный поход новгород-северского князя против поганых, но та капля, которая переполняет чашу терпения. Раздробленность Русской земли — не просто факт, но факт, угрожающий самому её существованию.

Пройдёт всего тридцать восемь лет, и горестный, не услышанный князьями призыв автора «Слова…» к единению отзовётся в страшном разгроме на Калке.

Тяжким пророчеством звучат строки «Слова…»: «О, печалиться Русской земле, вспоминая первые времена и первых князей! Того старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам киевским; а ныне одни стяги Рюриковы, а другие — Давидовы, и порознь их хоругви развеваются. Копья поют…» (Флаги двух родных братьев развеваются порознь, нет единства даже между ближайшими родственниками.)

Первая часть создана в традициях воинской повести. Вторая часть — образец торжественного красноречия (жанр «слова»). Это страстная речь оратора, обращающегося к русским князьям.

Автор соблюдает старшинство в обращении, упоминает о заслугах и доблести князей, ищет причины современного положения, заглядывая в прошлое, и, говоря современным языком, выдвигает долгосрочные прогнозы.

Мы видим автора — человека, блестяще знающего историю Русской земли, глубокого политика и истинного патриота Русской земли.