вернакулярный район что такое

Пифагоровы штаны: Что такое вернакулярные районы?

А. Петровская ― Добрый день. У микрофона Александра Петровская, это программа «Пифагоровы штаны» и напротив меня – Александра Ненько, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, руководитель Лаборатории качества городской жизни. Александра, приветствую вас.

А. Ненько ― Здравствуйте, Александра.

А. Петровская ― Давайте сегодня поговорим об урбанистике. Не будет ошибкой, если я скажу, что эта наука у нас в научной программе представлена впервые. А начнём мы с необычных исследований, связанных с попыткой определить реальные — и реально воспринимаемые – границы районов: куда мы ходим, где мы покупаем еду и куда нас несут ноги – в школу, кинотеатр и так далее. И называется это всё вернакулярные районы. С одной стороны, для науки это всё далеко не достижение, этот термин уже довольно давно существует, ещё с 60-х годов XX века. Но вот для обывателя, как я… Я впервые услышала и сразу захотелось узнать, что это за районы такие и откуда идёт этимология этого понятия.

А. Ненько ― В основном вернакулярность проявлялась и разрабатывалась в работах географов, социальных географов или human geography, и относится этот термин к воспринимаемой структуре города. То есть, вернакулярный – это значит не административный, а реальный, практический, повседневный. И вернакулярный район – это тот образ территории, который у нас есть. Вот мы говорим «Купчино» — и примерно представляем какие-то границы района, его черты, характеристики. У нас даже есть своеобразные клише по поводу того, что такое Купчино, есть даже топонимы в просторечии, например – «Купчага». Вот это и есть вернакулярные районы.

В урбанистике есть немного другой подход, когда мы говорим о том, что вернакулярный – это то, как люди голосуют ногами, то, куда они ходят. Это характеристика уже про проницаемость городской среды, то есть, насколько хорошо можно перемещаться по улицам, по тротуарам, есть ли барьеры, нет барьеров, есть ли реки, заборы, есть ли хорошие пешеходные дорожки, общественные пространства, которые людей из разных домов объединяют. И урбанисты стремятся создавать как раз такую вернакулярную среду, проницаемую среду, чтобы люди могли формировать сообщество, могли друг к другу ходить, общаться, приходить в какие-то пространства, третьи места и там видеть друг друга. Мы скорее в этой парадигме интерпретируем вернакулярность.

А. Петровская ― Давайте тогда перейдём к вопросу, а зачем, собственно, нам знать, где находятся границы? Когда мы говорим об административных границах районов это чисто такое удобство организации управления территориями. Школы должны относиться к определённым территориям, участки для голосования и прочие какие-то административные институции и прочее. В случае с вернакулярными районами – какая нам, казалось бы разница, как там кто себя чувствует?

А. Ненько ― Разница в том, чтобы попробовать понять административная структура работает или нет? Или это границы, которые были начерчены из соображений красоты на карте, но при этом они не соответствуют тому, как люди реально используют пространство и куда они в тоге ходят за различными услугами. Здесь есть два масштаба. На уровне агломерации Санкт-Петербурга такое определение реальных границ позволяет понять, какие части Ленобласти на самом деле по практикам относятся к Петербургу. Если говорить другими словами — откуда люди, живущие в Ленобласти едут в город за услугами. Например, наша карта показывает, что Кудрово – это совершенно точно кусочек Петербурга, а вовсе не Ленобласть, оно абсолютно чётко связано по использованию услуг с городом. Другой момент, можно сказать о том, что в самой агломерации формируются какие-то собственные подцентры. Например, мы можем диагностировать, является ли Пушкин или какие-то другие небольшие города – Петергоф, Ломоносов – собственными подцентрами, или они абсолютно сливаются со всем остальным Петербургом.

А. Петровская ― Я правильно понимаю, что метод исследования вполне себе традиционный? В том смысле, что это социологический инструментарий, для того, чтобы все эти предпочтения выявить?

А. Ненько ― На самом деле он не вполне традиционный, он уже зарекомендовал себя в сфере data science, или наука о данных. Мы оперируем данными, которые пользователи генерирует в онлайне.

А. Петровская ― А, то есть вы не ходите по квартирам?

А. Ненько ― Нет, мы не ходим по квартирам, мы действуем следующим образом: мы берём данные о чекинах или данные о лайках, комментариях, которые люди оставляют в социальных сетях. Сейчас мы используем даже не социальные чети, а Google places и Google maps, как платформенное решение, которое люди используют очень часто, чтобы узнать какую-то информацию о заведениях и ставить им лайки, баллы. И оттуда берём информацию, которая показывает, где какой пользователь оставил замечание, куда он сходил, в какое из заведений. Проявляются районы тесно связанных между собой заведений услугового типа, то есть бары, кафе, рестораны, университеты, дома культуры, музеи, галереи – места, в которых чекиняться, о которых пишут, что «вот, мы туда сходили».

Но так как мы отслеживаем не просто эти заведения, но фактически то, куда ходят одни и те же люди, соответственно, эти районы отражают ещё и социальную схожесть. Фактически это некие прото-сообщества, как мы их называем, которые объединяют раздичные заведения.

А. Петровская ― Какая-то нулевая гипотеза у вас есть?

А. Ненько ― Мы исходим из предположения о том, что структура поведения жителей в городском пространстве не будет схожа с административной структурой города. Потому что люди ведут себя не как написано в законе или в каком-то градкодексе, они ведут себя по-другому. Другая гипотеза, что через эти паттерны поведения или то, как люди ходят, какие заведения используют, мы можем выявлять различные типы поведения и различные типы людей фактически. Например, у нас очень ярко на нашей карте центр города разбивается на кластеры аля барные и выделяется туристический кластер, это все самые главные достопримечательности, музеи «Золотого треугольника», Стрелки Васильевского острова и части Петроградской стороны – там, где Петропавловская крепость и прилежащая дуга территорий. И это, конечно отражает самый сильный туристический кластер.

Хотя здесь есть ещё такой интересный момент: район Петергофа-Ломоносова объединяется в единый кластер и является самодостаточным, мы это интерпретируем именно как признак туристической самодостаточности этих городов. То есть, видим различные способы использования территорий и через это можем различать субкультурные какие-то паттерны, социально-демографические.

А. Петровская ― Ещё вопрос: почему вы сказали о том, что, скорее всего, совпадения между районами административными и воспринимаемыми не произойдёт?

А. Ненько ― На самом деле я тут, конечно, немного погрешила против истины, потому что в некоторых случаях районы, выявляемые нами, так сказать, вернакулярные или районы повседневных практик, совпадают с административным делением. Например, это очень ярко и красиво проявляется в случаях с Московским и Фрунзенским районами, и здесь мы строим дальнейшую гипотезу о том, что советское планирование, советское градостроительство, в рамках которого формировались эти два района, как раз учитывало наполнение районов теми услугами, которые будут нужны людям, и сумело сформировать самодостаточную экосистему этих районов.

А. Петровская ― Что с этим делать дальше? Город уже построен, придётся в нём как-то жить.

А. Ненько ― Здесь, конечно, могут быть и какие-то крамольные призывы, что «давайте учитывать реальную структуру города в управлении». Стратегия развития городского мастер-планирования предполагает, конечно, и развитие самодостаточной сервисной инфраструктуры.

А. Петровская ― На этом мы сегодня заканчиваем. Александра Ненько, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, руководитель Лаборатории качества городской жизни была у нас сегодня в гостях. Александра, спасибо.

Вернакулярный район что такое

Урбанист Андрей Иванов: что такое «вернакулярный город»?

К.: Когда появился термин «вернакулярный» город, что он означает? И почему он Вас настолько заинтересовал?

К.: То есть речь идет об особых отношениях, которые складываются внутри городских сообществ, внутри районов?

АВ.: Да, эти традиции должны быть живыми. Да, большинство городов изначально развивались естественно, то есть были вернакулярными. Но затем, чаще всего, эта вернакулярность в силу разных негативных для нее процессов (смена населения, снос исторической застройки, массовое жилищное строительство) в них «умирала». Но есть еще удивительные примеры живых вернакулярных городов. Могу назвать Городец в Нижегородской области. В определенный момент моей жизни мне стало интересно, как исследуют и развивают город на Западе, и я поехал учиться в Роттердам, Институт городского развития и жилищных стратегий (IHS – Institute for Housing and Urban Development Studies). Для темы диссертации я выбрал тот самый Городец, где существует кусочек старинной городской среды, восстановленный самими жителями. Это частная жилая застройка улиц Андрея Рублева, Александра Невского, набережной Революции. Причем это деревянные здания, поддерживать которые особенно сложно: дерево – самый уязвимый материал. Я увидел, что многие старые деревянные дома снабжены пристройками, дополнены современными удобствами, но, при этом не только исторические фасады, но и все старые «ядра» зданий любовно сохранены. Владельцы этих зданий – городецкие предприниматели, сохранившие еще старообрядческие традиции, прекрасно понимая их ценность, покупали себе старые деревянные дома в исторической части Городца, реставрировали, «доводили до ума», причем учились друг у друга, перенимали опыт соседей и сохранили их, как и великолепную нижегородскую деревянную резьбу. Выяснилось, что еще есть мастера, которые могут вырезать такие же наличники, как в XIX веке, которые сегодня продолжают преемственную линию развития народного городского зодчества. Причем осуществлена эта «ревитализация снизу» без всякой поддержки от властей. Это уже потом этот симпатичный район города заметили в области, стали проводить в нем областной праздник нижегородских промыслов и ремесел.

К.: Как только в российский город приходят многоэтажки и торговые центры, то эта культура стирается, и все становится типовым?

К.: Какие города Вы бы посоветовали посмотреть, где можно порадоваться подобным примерам?

Фото: Андрей Иванов

К.: Когда появился термин «вернакулярный» город, что он означает? И почему он Вас настолько заинтересовал?

К.: То есть речь идет об особых отношениях, которые складываются внутри городских сообществ, внутри районов?

АВ.: Да, эти традиции должны быть живыми. Да, большинство городов изначально развивались естественно, то есть были вернакулярными. Но затем, чаще всего, эта вернакулярность в силу разных негативных для нее процессов (смена населения, снос исторической застройки, массовое жилищное строительство) в них «умирала». Но есть еще удивительные примеры живых вернакулярных городов. Могу назвать Городец в Нижегородской области. В определенный момент моей жизни мне стало интересно, как исследуют и развивают город на Западе, и я поехал учиться в Роттердам, Институт городского развития и жилищных стратегий (IHS – Institute for Housing and Urban Development Studies). Для темы диссертации я выбрал тот самый Городец, где существует кусочек старинной городской среды, восстановленный самими жителями. Это частная жилая застройка улиц Андрея Рублева, Александра Невского, набережной Революции. Причем это деревянные здания, поддерживать которые особенно сложно: дерево – самый уязвимый материал. Я увидел, что многие старые деревянные дома снабжены пристройками, дополнены современными удобствами, но, при этом не только исторические фасады, но и все старые «ядра» зданий любовно сохранены. Владельцы этих зданий – городецкие предприниматели, сохранившие еще старообрядческие традиции, прекрасно понимая их ценность, покупали себе старые деревянные дома в исторической части Городца, реставрировали, «доводили до ума», причем учились друг у друга, перенимали опыт соседей и сохранили их, как и великолепную нижегородскую деревянную резьбу. Выяснилось, что еще есть мастера, которые могут вырезать такие же наличники, как в XIX веке, которые сегодня продолжают преемственную линию развития народного городского зодчества. Причем осуществлена эта «ревитализация снизу» без всякой поддержки от властей. Это уже потом этот симпатичный район города заметили в области, стали проводить в нем областной праздник нижегородских промыслов и ремесел.

К.: Как только в российский город приходят многоэтажки и торговые центры, то эта культура стирается, и все становится типовым?

К.: Какие города Вы бы посоветовали посмотреть, где можно порадоваться подобным примерам?

Фото: Андрей Иванов

Урбанист Андрей Иванов: что такое "вернакулярный город"?

Урбанист Андрей Иванов: что такое "вернакулярный город"?

Урбанист Андрей Иванов: что такое "вернакулярный город"?

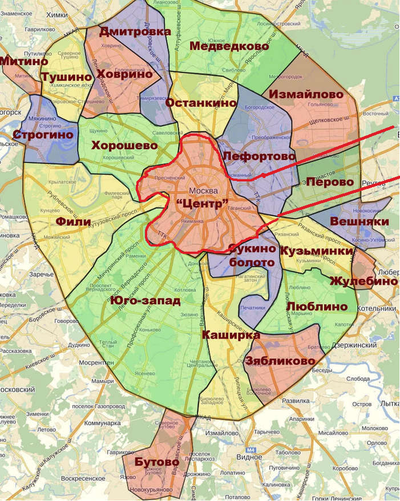

Вернакулярные районы Москвы

Встретил вот такую забавную карту Москвы. Я сам всю жизнь прожил, судя по этой схеме, в Центре и в Хорошево, поэтому именно к этим районам имею много претензий. Еще я бы Фили переименовал в Кунцево, а Сукино болото всерьез ни разу не слышал.

А вам как? хотя бы примерно соответствует?

Что такое «вернакулярные районы»

Вернакулярные районы — естественные границы города, формируемые самими горожанами в их повседневной деятельности. Они отличаются от административных границ и отражают реальную практику использования городского пространства: историческую идентичность районов города, границы деятельности, формируемые морфологией застройки и выстроенной средой.

Претензий нет только к Тушино, про остальное можно поспорить по названиям и границам. Например ни разу не слышал, чтобы житель Щукино сказал бы что живет в Хорошево. В СССР мог еще сказать, что из Хорошевского района, но это официально очень

Район Соколиная гора поглощен Лефортово. Нижегородский район поделен между Лефортово, Кузьминками и Перово.

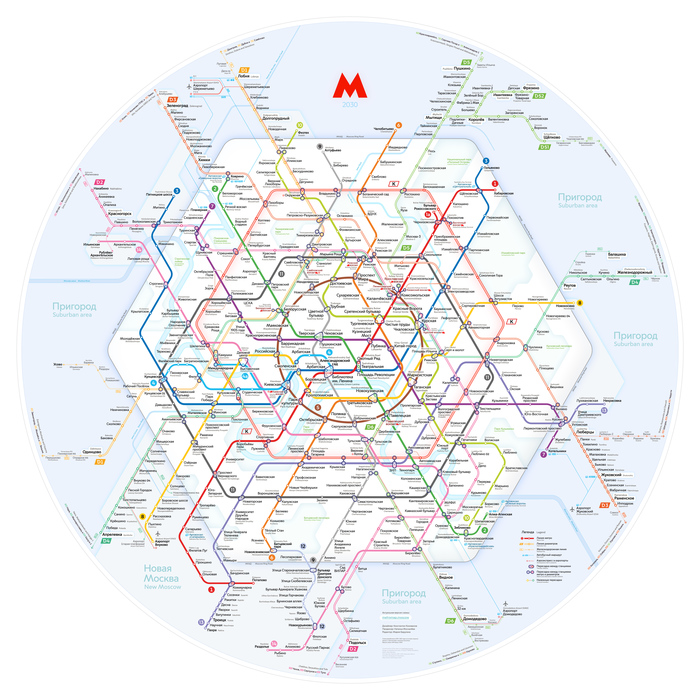

Схема Московского метро 2030

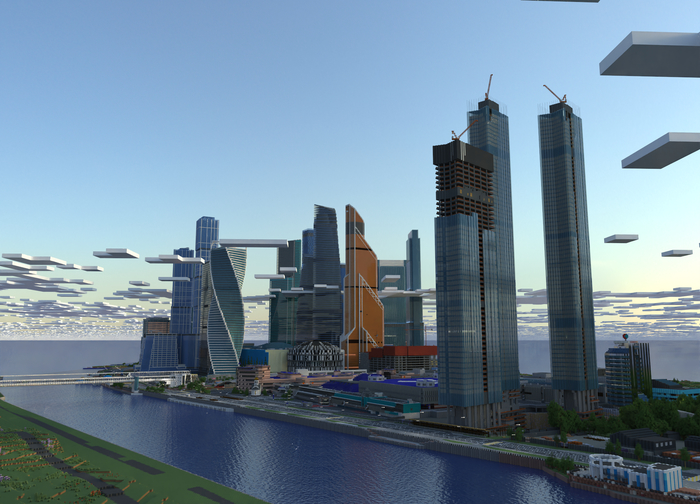

Москва в Minecraft

Привет Пикабу! С вами снова команда TeamCIS | СНГ и мы наконец готовы показать как выглядит майнкрафт-версия Москвы в проекте BuildTheEarth!

Мы начали строить Москву с самого начала проекта (апрель 2020). В августе 2021 мы провели масштабный совместный ивент с командой основателя проекта PippenFTS! В строительстве приняли участие более 100 пользователей.

Заходите на наш сервер и вы сможете в игре прогуляться пешком от самого парка Зарядье до Москва-Сити (это займёт почти 2 часа!)

Кремль, Красная площадь и парк Зарядье

Дом правительства РФ

Видео от американского блогера PippenFTS

Панорама Москвы длиной в 7 км! (откройте в новой вкладке чтобы рассмотреть)

Присоединяйтесь к нам и вместе мы построим и твой город!

Карта московского метро всегда должна быть с собой

Жительница Москвы обратилась в полицию, потеряв около 18 млн рублей в компании Finiko

Полиция начала проверку

Жительница Москвы написала заявление в полицию, узнав об аресте сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, в которую она вложила почти 18 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала полицейским, что 1 июня продала свою квартиру в Москве за 17,7 млн рублей. Эти деньги она перевела в криптовалюту, которую разместила в личном кабинете платформы Finiko для получения процентов. Узнав об аресте Кирилла Доронина, женщина попыталась забрать вложенные деньги, но ее личный кабинет был заблокирован. Полиция начала проверку.

Уголовное дело об организации финансовой пирамиды было возбуждено 7 декабря 2020 года в отношении сотрудников компании Finiko после того, как прокуратура Татарстана провела проверку в организации. В июле этого года появилась информация, что вкладчики не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей. Один из сооснователей пирамиды Кирилл Доронин был задержан и арестован в Казани. Ему предъявлено обвинение по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Вернакулярные районы: что это и зачем их изучать

Правильно ли делить город на административные границы или гораздо больше о нем может сказать то, как определяют городскую среду сами жители? В конце 1960-х американские географы ввели термин «вернакулярный район», что в переводе значит «местный, народный, родной». В последние годы активным развитием этой темы занимаются и российские урбанисты. Зачем изучать районы, не расчерченные формальными границами, и какую пользу могут принести городской среде такие исследования — эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках совместного семинара Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО и архитектурного бюро MLA+.

Что такое «вернакулярные районы»

Вернакулярные районы — естественные границы города, формируемые самими горожанами в их повседневной деятельности. Они отличаются от административных границ и отражают реальную практику использования городского пространства: историческую идентичность районов города, границы деятельности, формируемые морфологией застройки и выстроенной средой.

Как рассказала Александра Ненько, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, впервые понятие появилось в 60-х годах 20 века: такие районы также иногда называли «образными» (erceptional) и «народными» (folk). Именно тогда и было положено начало дискуссии о том, что границы районов должны определяться не «сверху» — решением административных органов, а самими горожанами — через человеческие практики и опыт использования городского пространства.

Еще раньше французский философ Ги Дебор, гуляя по Парижу, говорил, что город — это вовсе не структура улиц или площадей, раз и навсегда заданная картой, а динамичная и гибкая структура отдельных районов, каждый из которых наполнен своей атмосферой. Именно эту атмосферу он и его товарищи пытались прочувствовать во время своих «дрейфов» по городу.

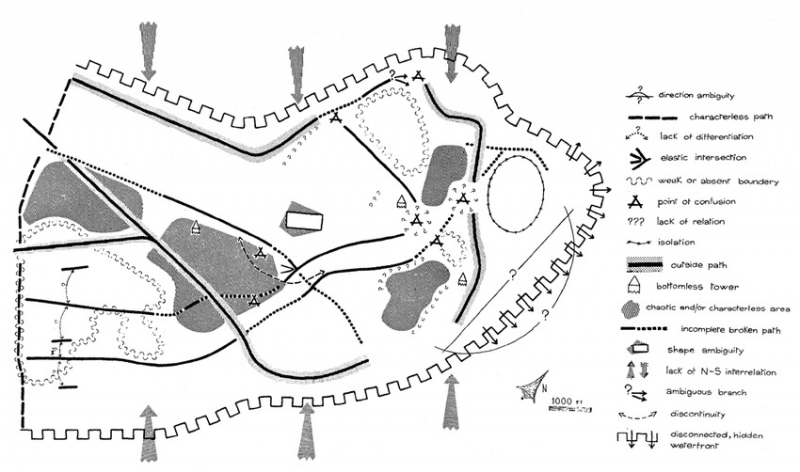

На визуальном образе города делал акцент и специалист в области городского планирования Кевин Линч. Он предложил идею ментального образа города и ментальных карт (mental image, mental maps). Под ментальным образом специалист понимал общие образы, которые захватывают большое количество городских жителей. Ментальные карты — это карты, которые создаются в субъективном представлении человека и по которым можно понять его путь в городе, повседневные маршруты и способы взаимодействия с городским пространством. Все это, по мнению Линча, могло позволить понять природу отдельных участков города. Такими участками может быть, например, освоенная территория вокруг дома — аптека или магазин, в которые мы регулярно ходим.

Кроме того, один из распространенных факторов формирования вернакулярных районов — достопримечательности. Причем, не только известные памятники культуры вроде Эрмитажа или Александрийского столпа, но и локальные элементы паблик-арта.

Как изучают вернакулярные районы

Ментальные карты были взяты за основу и в относительно недавнем исследовании специалистов из Омска. В этой работе они задействовали в том числе структуру народных топонимов — иными словами, тех названий, которые присваивают районам сами жители.

Еще один проект, поставивший целью проанализировать эмоции города — платформа Imprecity, над которой работала Лаборатория качества городской жизни QULLAB Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО. Это интерактивный портал про парки, улицы, площади, набережные, дворы и другие общественные пространства Петербурга. С помощью эмо-стикеров любой горожанин может отметить эмоции на карте и оставить комментарий. Чем большим количеством эмоций делятся люди, тем больше информации об эмоциях города поступает в открытый доступ.

Ориентируясь на эти данные, аналитики Imprecity составляют регулярно обновляемые карты эмоций, эмоциональные рейтинги мест, публикуют комментарии, чтобы горожане знали, куда пойти, чтобы почувствовать себя лучше, куда сводить любимых и друзей, а каких мест лучше избежать.

«Эмоции тоже могут показывать участки, которые, условно, формируются под знаком радости, а также невостребованные пространства, куда люди не ходят либо к которым не испытывают никаких чувств. Например, самым эмоциональном местом у нас на основе полученных данных получился остров, где расположена Новая Голландия. Кроме того, урбанисты занимаются сбором карт локальных сообществ. Это делается разными способами — например, путем картографирования различных групп, которые имеют локальную привязку, в социальных сетях», — рассказала Александра Ненько.

Еще один метод исследования вернакулярных районов — работа с большими данными. Социальные сети, чекины, посты, лайки пользователей — все это также помогает урбанистам анализировать районы, не расчерченные административными границами.

Исследования QULLAB и архитектурного бюро MLA+

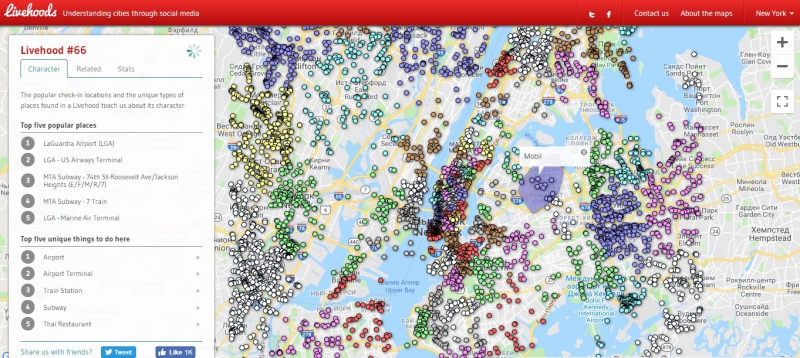

Проект лаборатории QULLAB «SPb Livehgoods» посвящен изучению вернакулярных районов города на основании данных, генерируемых пользователями онлайн. Как рассказывает программист и сотрудник лаборатории QULLAB Артем Конюхов, на основании алгоритма Livehoods авторы проекта выделили кластеры с наиболее сильными пространственно-социальными связями, обозначив их как вернакулярные районы, то есть такие, которые обусловлены не просто географической близостью заведений, а социальной схожестью.

В проекте использовались данные ВКонтакте, foursquare, 2GIS, а также социологические интервью. В основу выделения вернакулярных районов был заложен автоматизированный алгоритм кластеризации данных о чекинах пользователей в городских заведениях. В алгоритм заложены метрика пространственной (географической) близости заведений и метрика их социальной схожести (подобия пользователей). Алгоритм применен к данным по Петербургу.

Авторы проекта валидировали результаты работы алгоритма с помощью социологического исследования, а также средового анализа пешеходной доступности. Стоит отметить, что, помимо схожих пользователей, вернакулярные районы имеют также функциональную специфику, иными словами — особый характер заведений, которые объединяются в кластер. Районы можно описать как туристические, артистичные, кулинарные и так далее. Таким образом, алгоритм позволяет выявить районы города, в которых есть возможность для формирования местного сообщества и партнерства между предприятиями малого бизнеса. Карта вернакулярных районов Петербурга представлена по ссылке.

«Практическая значимость исследования, на мой взгляд, прежде всего в сплочении жителей того или иного района. Если человек будет знать, где он живет, то он будет ассоциировать себя с этим местом, в этом случае мы говорим о развитии идентичности. Кроме того, потенциальные результаты можно получить в части организации городского управления: например, есть случаи, когда у нас один явный вернакулярный район делится на два административных образования. Помимо развития идентичности района, важно также посмотреть на перспективы в области туризма и развития сектора недвижимости. Например, в Нью-Йорке, где вернакулярные районы исследуются уже очень давно и все знают, кто где живет, там сразу становится понятно, что, где и сколько стоит. И наконец, с точки зрения геомаркетинга это также позволит понять спрос. Допустим если я ориентирую свой объект на территорию двух вернакулярных районов, мне стоит задуматься, где конкретно его разместить, чтобы охватить максимальную аудиторию», — говорит Артем Конюхов.

Еще одно исследование, касающееся изучения вернакулярных районов, ведут специалисты архитектурного бюро MLA+. Проект «Нераскрытый Петербург» — это исследование о том, из чего состоит город: о разных типах городской ткани и реальных, вернакулярных районах, на которые он делится. Одна из целей исследования — получить представление о способах интенсификации использования застроенных территорий города как альтернативе «расползанию» города и строительству «в полях». Главный вопрос, который ставят перед собой авторы работы: насколько могут быть уплотнены разные типы городской ткани без риска утраты ценных качеств среды? И наконец еще одной важной целью является составление карты районов, сложившихся органически, а не поделенных на границы административными методами.

Какую пользу можно извлечь из исследований

Во второй части семинара эксперты обсудили, каково функциональное наполнение вернакулярных районов Петербурга и других городов, а также какую пользу можно извлечь из исследования таких территорий.

По словам Александры Ненько, такие устойчивые объекты, как театры, музеи или любые другие знаковые, уже зарекомендовавшие себя, долгосрочные объекты, являются постоянными точками притяжения для горожан и туристов и могут говорить об устойчивости вернакулярных районов, сложившихся вокруг них.

«Исследования вернакулярных районов могут помочь сформировать ареалы потребления определенных субкультур. Например, недавно мы анализировали, какие места в городе, по нашим данным, полученным из ВКонтакте, имеют максимальное количество одинаковых пользователей, или одинаковых чекинов. Оказалось, что это театры. Это, безусловно, еще надо проверять, но на первый взгляд, именно так. Возможно, эти данные есть смысл проверять дальше, и на основе исследований, интервью и опросов среди различных субкультур мы можем понять ареалы театралов, хипстеров, любителей классической музыки и так далее», — говорит она.

Эксперт добавляет, что исследования вернакулярных районов можно также использовать для более эффективного управления гражданского сектора, НКО, а также на уровне управления школами и детскими садами. Хотя, безусловно, у школ есть определенные жесткие нормативы, которые связаны с административным делением территории.

И наконец, еще одна перспектива — в развитии инструментов для малого бизнеса. Например, на основе данных и исследований о реальном социальном взаимодействии и активности горожан можно предложить, например, тем же кофейням или другим заведениям инструменты, как наладить более эффективную рекламу и предложение своих услуг.