верхи не могут низы не хотят что значит

3 признака революционной ситуации: чему учил Ленин. Забытые конспекты

Но о работах и размышлениях Ленина стали все чаще вспоминать в постсоветской России, когда Советская власть закончилась и наступила новая – буржуазная эра, про которую и писал когда-то Ленин.

Вот, например, о признаках революционной ситуации, о чем в последнее время вспоминают часто. Давайте обратимся к «старым конспектам» Ленина.

Революционная ситуация — понятие, которой сформулировал В. И. Лениным в статье 1915 г. «Крах II Интернационала». В ней он обозначил объективные и субъективные условия, складывающиеся в обществе накануне революции. Ленин тогда, за два года до Февральской и Октябрьской революций, выделил три главных объективных признака революционной ситуации.

Он писал, что «для марксиста не подлежит сомнению, что революция невозможна без революционной ситуации, причем не всякая революционная ситуация приводит к революции. Каковы, вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы, наверное, не ошибемся, если укажем следующие три главные признака:

1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизмененном виде свое господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому.

2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов.

3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению.

Далее он указывал на то, что «совокупность этих объективных перемен и называется революционной ситуацией».

Такой была как раз ситуация в 1905 году в России, а также во все эпохи революций на Западе.

Ленин считает, что такой была ситуация в России и в 1879—1880 годах, но революции тогда не было. Почему? И дает такой ответ: «Потому, что не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется субъективная».

Такими Ленин считал марксистские взгляды на революцию. Это, напомним, фрагменты из работы Владимира Ленина «Крах II Интернационала», написанной им в 1915 году.

Сейчас говорят, что в России нет классов. Нет, мол, буржуазии и пролетариата. Так ли это? Вместо буржуазии – появился социально-ориентированный бизнес. Что есть бизнес, это точно. А вот насколько он социален, большой вопрос. Про пролетариев, напомним, Ленин писал, что это те, кому нечего терять, кроме цепей.

Или таких «цепей» уже нет? Но дело разве в названиях?

А суть проста и тревожна: число бедных в России растет. Также растет и число миллионеров и даже миллиардеров, причем, долларовых. И далее снова «по-ленински»: бедные становятся беднее, а богатые – богаче.

Неслучайно пелось в известной песне, что Ленин и теперь живее всех живых. Или не так?

Низы не хотят, верхи не могут

Смотреть что такое «Низы не хотят, верхи не могут» в других словарях:

Верхи не могут, низы не хотят — Из работы «Маевка революционного пролетариата» (1913) В. И. Ленина (1870 1924): «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде». Та же мысль … Словарь крылатых слов и выражений

Верхи не могут, а низы не хотят — 1. Публ. О неспособности властей руководить государством. 2. Разг. О неспособности руководителей управлять и нежелании подчиненных выполнять их указания. Дядечко 1, 79 … Большой словарь русских поговорок

ВЕРХ — Брать/ взять верх над кем. Разг. 1. Главенствовать, верховодить; иметь преимущество в чём л. 2. Одолевать, осиливать, побеждать кого л. ФСРЯ, 43; ЗС 277; АОС 2, 110. Брать/ взять за верх кого. Волг. То же, что брать верх 1. Глухов 1988, 5. Верх… … Большой словарь русских поговорок

СТИЛЬ ЖИЗНИ — [англ. Lifestyle] в маркетинге совокупность целей и ценностей приобретения, а также направлений, способов и размеров использования разнообразных ресурсов, доступных человеку (биологических, социальных, материально финансовых, информационных и… … Маркетинг. Большой толковый словарь

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — первая в истории победоносная социальная революция, совершенная в 1917 рабочим классом России в союзе с беднейшим крестьянством под руководством Коммунистич. партии во главе с В. И. Лениным. В результате В. О. с. р. была свергнута в России власть … Советская историческая энциклопедия

Великая Октябрьская социалистическая революция — I Великая Октябрьская социалистическая революция первая в истории победоносная социалистическая революция, совершенная в 1917 рабочим классом России в союзе с беднейшим крестьянством под руководством Коммунистической партии [прежнее… … Большая советская энциклопедия

Революционная ситуация — Революционная ситуация понятие, сформулированное В. И. Лениным в статье 1915 г. «Крах II Интернационала» для обозначения объективных и субъективных условий, складывающихся в обществе накануне революции. Ленин выделил три… … Википедия

Революционная ситуация (политич. обстановка) — Революционная ситуация понятие, сформулированное В.И. Лениным в статье 1915 г. «Крах II Интернационала» для обозначения объективных и субъективных условий, складывающихся в обществе накануне революции. Ленин выделил три главных объективных… … Википедия

откуда пошло выражение: «верхи не могут, низы не хотят «?

Верхи не могут, низы не хотят

В работе 1920 года упоминание следующее:

Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда революция может победить.

Ленин условно назвал верхами правительство, а низами — простой народ.

Фраза может использоваться для обозначения некой нестабильности в государстве и обществе, указывает на необходимость перемен, изменения общественной жизни.

Ленин сказал, когда призывал к Великой Октябрьской Революции.

Про политику и народ.

Это классическое определение революционной ситуации в стране (по учениям Маркса, Энгельса, Ленина)

не совсем так:

«Россия переживает революционное состояние потому, что угнетение громаднейшего большинства населения, не только пролетариата, но и девяти десятых мелких производителей, особенно крестьян, обострилось в максимальной степени, причем этот обостренный гнет, голодовки, нищета, бесправие, надругательство над народом находятся в вопиющем несоответствии и с состоянием производительных сил России и с степенью сознательности и требовательности масс, пробужденных пятым годом, и положением дел во всех соседних, не только европейских, но и азиатских странах. Но этого еще мало. Одно угнетение, как бы велико оно ни было, не всегда создает революционное положение страны. Большей частью для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде. Именно это мы видим в России. Политический кризис назревает у всех на глазах. Буржуазия все сделала, что от нее зависело, для поддержки контрреволюции и создания на этой контрреволюционной почве «мирного развития».

. «Политический кризис общенационального масштаба в России налицо и притом это – кризис такой, который касается именно основ государственного устройства, а вовсе не каких-либо частностей его, касается фундамента здания, а не той или иной пристройки, не того или иного этажа. И сколько бы ни болтали наши либералы и ликвидаторы фраз на тему о том, что «у нас есть, слава богу, конституция» и что на очереди дня те или иные политические реформы (тесной связи первого положения со вторым не понимают только очень недалекие люди), сколько бы ни лилось этой реформаторской водицы, – а дело остается в том положении, что ни единый ликвидатор и ни единый либерал не может указать никакого реформаторского выхода из положения

И состояние масс населения в России, и обострение их положения новой аграрной политикой (за которую, как за последнее спасение, должны были схватиться крепостники-помещики), и международные условия, и характер создавшегося у нас общеполитического кризиса – вот та сумма объективных условий, которые делают положение России революционным вследствие невозможности решить задачи буржуазного переворота на данном пути и данными (правительству и эксплуататорским классам) средствами.

Такова общественная, экономическая и политическая, почва, таково соотношение классов в России, породившее своеобразные стачки у нас, невозможные в теперешней Европе, у которой всякие ренегаты желают заимствовать пример не вчерашних буржуазных революций (с проблесками завтрашней пролетарской революции), а сегодняшнего «конституционного» положения. Ни угнетение низов ни кризис верхов не создадут еще революции, – они создадут лишь гниение страны, – если нет в этой стране революционного класса, способного претворить пассивное состояние гнета в активное состояние возмущения и восстания.

Эту роль действительно поднимающего массы на революцию, способного спасти Россию от гниении, играет класс промышленный пролетариат»

Верхи не могут, низы не хотят

Верхи не могут, низы не хотят — революционный принцип, выведенный Владимиром Ильичом Лениным в работах «Маевка революционного пролетариата», «Крах II Интернационала», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Согласно Ленину, это краткая формулировка характеризует момент, когда в обществе наступила революционная ситуация, при которой возможна революция.

Содержание

[править] Освещение принципа

[править] Из истории возникновения

В. И. Ленин впервые осветил принцип «верхи не могут, низы не хотят» в своей работе «Маевка революционного пролетариата», которая вышла в 1913 году. Там содержалась мысль:

В работе «Крах II Интернационала», вышедшей в 1915 году, также встречается упоминание принципа.

В работе 1920 года упоминание следующее:

Ленин условно назвал верхами господствующий класс (в более узком понимании — правительство), а низами — угнетенные классы (общество, население, простой народ).

[править] В СССР

В СССР формулировка вошла в курсы истории и обществоведения, включая школьные. Ее применяли при объяснении причин революций, особенно Февральской и Октябрьской революции в России в 1917 году.

[править] Современное употребление

Фраза может использоваться для обозначения некой нестабильности в государстве и обществе, указывает на необходимость перемен, изменения общественной жизни.

В ироническом смысле может применяться также, когда хотят указать на объективную невозможность инициировать какие-либо реформы в стране.

Современный российский философ и публицист Сергей Кара-Мурза в сентябре 2008 года дал интервью, озаглавленное «Верхи не хотят, низы не могут», в названии которого переиначен известный принцип применительно к современной обстановке в России. [1]

Революция по Ленину. Марксистский подход

В нынешние трудные времена, когда остро назревшие перемены не происходят, а основную массу народа все больше склоняет «влево», у людей непроизвольно в голове возникают одни и те же вопросы: «Будет ли революция? Если будет, то когда? Плохо это или хорошо?» и т.д.

Чтобы ответить на эти вопросы, многие обращаются к истории. Благо, наша страна богата на такого рода события, есть, где развернуться, есть, что изучить. Однако без глубинного понимания процессов простая хронология и описание событий не добавляют ясности. Масла в огонь подливают всякого рода деятели, вроде, Старикова, ищущие в таком пусть сложном, но естественном и нужном процессе, как революция, второе дно, без зазрения совести обливающие грязью жертвы и подвиги наших предков.

Что же делать? Как и в любой спорной ситуации, нужно обращаться к профессионалам. Не к профессиональным либеральным историкам и буржуазным ученым, яростным противникам любых потрясений и поющим дифирамбы нынешнему режиму, а к тем, кто на собственном опыте познал, что такое революция, окунулся в самую гущу революционных событий и оказал на них прямое влияние. Думаю, никто не будет спорить, что первым в списке таких людей будет Владимир Ильич Ленин.

После поражения революции 1905 года, Ленин много думал и анализировал почему такое масштабное возмущение угнетенного народа, не привело к смене общественно-экономической формации? По этому поводу написано много трудов, являющихся бесценными учебниками для марксистов. Мы коснемся только небольшого участка статьи «Крах II интернационала», где Ленин кратко, но очень ёмко подводит черту под определением революционной ситуации. Вот, что он пишет:

«…Для марксиста не подлежит сомнению, что революция невозможна без революционной ситуации, причем не всякая революционная ситуация приводит к революции

Очевидно, что Ленин был бы не согласен с теми, кто утверждает, что любую революцию кто-то оплачивает, курирует, заказывает или экспортирует из-за рубежа. Так могут рассуждать либо дилетанты, которые до сих пор путают революцию с переворотом, либо буржуазные прихвостни, готовые любого заклеймить «пятой колонной», раскачивающей лодку.

Итак, мы выяснили, что сначала должна возникнуть революционная ситуация. Она возникает только по объективным причинам, связанным с законами развития общества, а не по чьему-то личному желанию. Что она собой представляет? Ленин выделяет три главных признака:

1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому

Это наиглавнейший признак, но здесь необходимо пояснить. Ситуация, когда низы не хотят жить по-старому, встречается очень часто. Вообще, для человека, вполне, естественно быть периодически чем-то недовольным. Только, одно дело, если это какие-то бытовые мелочи, возникающие спонтанно не влияющие на общую картину жизни, и совсем другое, если каждодневно существенно ущемляются интересы большой группы людей (например, наемных работников), что неминуемо приводит к целому ряду противоречий между «низами» и «верхами». Возмущение по этому поводу копится, ширится, и, если власть не предпринимает никаких попыток исправить ситуацию, может вылиться в активную фазу (бунт, забастовка, стачка, восстание и т.д.) по какому-то формальному поводу.

«Вовочка не разговаривал до пяти лет.

Конечно, зачастую «проблемы негров, совершенно не волнуют шерифа». Если народ возмущен, но правительство крепко держит бразды правления в руках («верхи еще могут»), экономика достаточно сильна и нормально функционирует, а армия и полиция не переходят на сторону народа, то никаких серьезных последствий, обычно, не наблюдается.

В особо острых случаях, правящие круги могут пойти на некоторые «существенные уступки», например, отправить в отставку кабинет министров или распустить парламент, однако кардинально это ничего не меняет, так как вся полнота власти сохраняются у правящего класса.

Обращаясь к опыту российских революций, можно обратить внимание, что все они происходили, как раз, в условиях сочетания двух вышеназванных факторов «верхи не могут» и «низы не хотят».

Попробуем оценить нынешнее состояние дел в нашей стране.

Можно ли с уверенностью утверждать, что «низы не хотят жить по-старому». Это очевидно любому школьнику. Действительно, ситуация в последние два года складывается не лучшим образом. В экономике и социальной сфере происходит катастрофа: хваленая нефтяная стабильность приказала долго жить, доходы россиян резко снизились даже в номинальном значении (не говоря уже о долларовом эквиваленте), почти полностью отменены всякие индексации зарплат (ожидаются задержки), происходят массовые сокращения работников, закрываются или переходят на короткие смены заводы и фабрики, провалены многие федеральные проекты, коррупция поглотила все сферы деятельности страны. Список можно продолжать до бесконечности. На всё это накладываются внешнеполитические неудачи (Украина, Сирия, санкции, олимпиада и т.д.), которые больно бьют по великодержавной гордости русских людей (под словом «русский» я понимаю весь многонациональный народ, который является полноправным наследником великого советского прошлого).

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод: «низы» такого плохого настоящего и «туманного» будущего желать не могут.

Но достаточно ли всего вышеперечисленного для точного вердикта, что «низы не хотят»? Мы не можем здесь опускаться до софистики и строить разные предположения. Чтобы набрать хоть какую-то доказательную базу, обратимся к социальным опросам. Вот небольшая подборка с сайта mk.ru.

Конечно, не всегда подобные опросы на 100% объективны, но, думаю, никто не будет спорить, что картина приближена к реальной. А реальность сегодня такова, что от 50 до 70 % населения нашей страны (а это больше половины) недовольны сложившейся ситуацией, но при этом, благодаря качественной пропаганде, полностью поддерживают решения Президента по многим вопросам. Такой вот сложился парадокс. Достаточно ли этого для подтверждения ленинского признака или нет, пусть каждый решает сам.

Теперь несколько слов по поводу «верхов». Если выразиться одной фразой, то «верхи» не в состоянии и даже не стремятся исправить ситуацию в стране, сделать жизнь «низов» лучше.

Если раскрыть этот признак полностью, то получится, что «верхи не могут править по-старому». То есть, возникает такое положение дел, что полностью или частично административно-командная система погружается в хаос, то есть власть перестает управлять. Вот ряд признаков такого процесса:

— линия руководства местных властей идет вразрез с центральной, и это никак не пресекается, потому что нет возможности пресечь и т.д.

Иными словами управление погружается в глубокий кризис.

Происходит все это по многим причинам, в первую очередь, из-за крайней степени загнивания старой капиталистической модели управления, вызванной тотальной коррупцией, неподвижностью разросшейся бюрократии и экономическими проблемами. Но сейчас не об этом.

Можем ли мы сказать, что указанные выше признаки в нашей стране имеют место? Несомненно. Более или менее, нормально аппарат управления работает только в автоматическом режиме, но как только возникают нештатные ситуации или необходимость в реализации масштабных проектов, все начинает сыпаться на глазах. Даже ручной режим непосредственно из Кремля уже не всегда помогает.

Все это мы видим по косвенным признакам в виде активного закручивания гаек. Например, создание такой новой силовой структуры, как нацгвардия свидетельствует о недоверии штатным силовикам (по понятным причинам – коррупция пустила здесь глубокие корни), а «пакет Яровой» о тотальной боязни собственного народа.

Но всего этого еще не достаточно, чтобы обвинить власть в недееспособности. Пока большинство людей вовремя получает зарплаты и пенсии, пока нормально функционируют все государственные учреждения, мы не можем тешить себя иллюзиями и утверждать, что «верхи не могут». Пока могут. Долго ли продлится такая ситуация покажет время.

2) Обострение выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов

Угнетение трудящихся в последнее время непрерывно растет и ширится. Частично мы этот вопрос уже осветили, рассматривая предыдущий признак, однако на нем стоит остановиться подробнее.

Да, действительно, в конце 2000-х, начале 2010-х, материальное положение большинства россиян, если не росло, то, хотя бы, не падало. Это чувствовалось по регулярной индексации зарплат бюджетников и пенсий, почти догоняющих инфляцию, по внедрению различных социальных проектов, по улучшению жизни отдельных категорий граждан (военнослужащие и полиция) и т.д.

Конечно, почти все из этого обеспечивалось не за счет интенсивного роста экономики, а лишь путем сбрасывания крошек с барского стола олигархов и чиновников, жирующих за счет сверхвысоких нефтяных доходов и безудержного проедания советского наследства.

Теперь «кубышка» опустела, и тут же резко ухудшилась жизнь низших слоев общества. Еще бы не ухудшиться, если правящая буржуазная верхушка стала их грабить еще активнее, а делиться крохами с барского стола перестала совсем.

По различным социальным опросам, в том числе государственным, видно, что даже жизнь при позднем СССР, ничего общего с социализмом уже не имеющая, кажется более привлекательной, чем нынешний буржуазный режим.

Вот выдержка из опроса Левада-центра

56% россиян сожалеют о распаде Советского Союза, показал опрос «Левада-центра», проведенный 25-28 марта среди 1600 россиян в 48 регионах. Социологи напоминают, что в декабре 2000 г. эта ностальгия была на пике, тогда об СССР жалели 75%. Затем доля населения, разделяющего это мнение, постепенно снижалась. В декабре 2012 г. таковых было 49%, это минимальный уровень за время измерений, затем показатель снова стал расти.

68% опрошенных хотели бы восстановления СССР и социалистической системы, но 44% из них думают, что сейчас это невозможно. 31% этого не хочет. Среди населения продолжает преобладать мнение о том, что распада СССР можно было избежать, так считает 51% респондентов.

Есть над чем задуматься, не правда, ли? На всю эту удручающую картину накладывается тот факт, что никакого реального антикризисного плана или плана реформ у правительства нет, резервы неумолимо тают, ухудшение жизни трудящихся продолжается.

Делаем однозначный вывод, что этот ленинский признак революционной ситуации в нынешнее время не только имеет место, но еще и постоянно усиливается.

3) Значительное повышение в силу указанных причин активности масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному выступлению

«Верхам», несомненно, необходимо объявить особую благодарность за их неусыпное старание по приведению обстановки в стране к революционной ситуации. Что касается активной реакции народа, то такие примеры у нас уже есть в избытке.

Массовые забастовки дальнобойщиков против системы «Платон».

Митинг против присвоения мосту в Санкт-Петербурге имени Кадырова.

Стихийный митинг валютных ипотечников, сопровождаемый перекрытием улиц в Москве.

Огромное число региональных акций протеста.

Так как, в насквозь подконтрольной прессе существует табу на освещение подобных событий, то о многих выступлениях мы, скорее всего, узнаем еще не скоро.

Делаем вывод: признак, определенно, имеет место, но активность масс еще наращивает свой потенциал и проявляется слабо.

Итак, из трех признаков революционной ситуации, в полной мере проявляется только один. Соответственно, никакой революционной ситуации пока не наблюдается. А, пока не будет революционной ситуации, не может быть и революции.

Когда мы разобрались в том, что такое революционная ситуация, особенно глупо выглядят деятели, которые назначают конкретную дату или прогнозируют революцию в определенный временной промежуток времени. По объективным причинам это невозможно. Можно назначить или организовать восстание, забастовку, стачку, митинг, но настоящей революцией это считаться не будет, как бы этого не хотелось отдельным личностям.

Точно также глупо выглядят деятели, сводящие весь принцип революции к победе «холодильника» над «телевизором». Это обобществление разумного человека с животным сродни буржуазному потребительскому обществу, однако, в корне, не отражает истинное положение дел. История знает массу примеров, когда самыми ярыми революционерами и настоящими коммунистами становились, вполне, обеспеченные люди, представители привилегированных сословий.

Теперь скажем несколько слов, непосредственно, по поводу революции. То, что революционная ситуация в нашей стране отсутствует, это, удручает, но такая ситуация, даже, если она возникнет, далеко не всегда приводит к революции?

Потому, что не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется субъективная, именно: присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадет», если его не «уронят»…

Таким образом, даже если все признаки революционной ситуации достигнут своего пика, это вовсе не гарантирует никакой революции (да и революция еще не гарантирует окончательной смены общественно-экономической формации), пока революционный класс не будет способен на достаточно сильные массовые действия. Для этого, прежде всего, революционному классу (то есть, пролетариату) необходимо осознать свои классовые цели и задачи, чтобы вступить за них в борьбу. Великое дело, если ты осознаешь, за что борешься, а не идешь на чьем либо поводу. Тогда и свернуть с намеченного пути невозможно.

Если такого осознания не произойдет, получится очередная профанация, которую, в очередной раз, ловко используют в своих интересах все те же капиталисты и их лакеи, а силы народа будут потрачены впустую. Поэтому, если кто-то считает, что спокойно пересидит в сторонке по принципу «моя хата с краю», а революцию сделают за него добрые смелые люди, тот глубоко ошибается. Этот процесс в той или иной мере коснется всех. В результате мы получим либо фашистское усиление реакции и очередное закручивание гаек, либо власть, действительно, попадет в руки народа.

Каким же образом к пролетариату придет осознание своих классовых целей и задач? Это произойдет, если найдется кто-то, кто возьмет на себя функцию просвещения трудящихся и организует их на борьбу. Таким субъектом может быть только коммунистическая партия, созданная снизу на принципах марксизма-ленинизма, не запятнанная популизмом и соглашательством с капиталистами.

Капиталист просто так свою власть не отдаст.Опять умоет кровью народ и скажет,что народ сам виноват.

Написано интересно, но как-то однобоко.

1. К примеру, упущен момент идеологической борьбы, а это «лицо» любой революции (не путать с гос.переворотом). Интересен и тот факт, что на данный момент у нас в стране нет какой-либо идеологической направленности, т.е. мы еще не определились со своим местом в мире, путем развития, целями и пр., а прежде чем менять надо знать что именно менять или же «что мертво умереть не может». Опять же к примеру, провели национализацию предприятий всех отраслей (думаю без этого вообще никак), а плана развития и системы управления нет, т.к. её со времен капитализации 90-х до сих пор выстраивают, чему, к сожалению, усилено мешают из вне.

2. Вторым по значению и первым по важности является то, что любая революция «от низов» (опять же не путать с переворотами) сопровождается гражданской войной и полной разрухой и опустошением в любой сфере деятельности (социальной/экономической/политической и пр.) пережить которые не каждая страна в состоянии.

P.S. ближний восток уже весь в огне и крови, массовое сумасшествие во всей европе (вездесущий гомосексуализм, активисты ЛГБТ, теракты, украина, турция и пр.), подогревающееся глобальным финансовым кризисом и истерией вокруг путина.

Люди, да мы на пороге третьей мировой войны или в начале конца, а вы революция.

Это все, конечно, хорошо, но если есть пути реформ, то лучше идти ими. Революция все таки это большая кровь и большие потери. Только в совсем крайнем случае.

На всё это накладываются внешнеполитические неудачи (Украина, Сирия, санкции, олимпиада и т.д.), которые больно бьют по великодержавной гордости русских людей.

Ты походу из какой-то другой России.

Опус интересен! (лови плюс) НО! Фамилия автора как то все портит))))

Фабрики крестьянам, землю рабочим! Наоборот пробовали, полная фигня в итоге получилась.

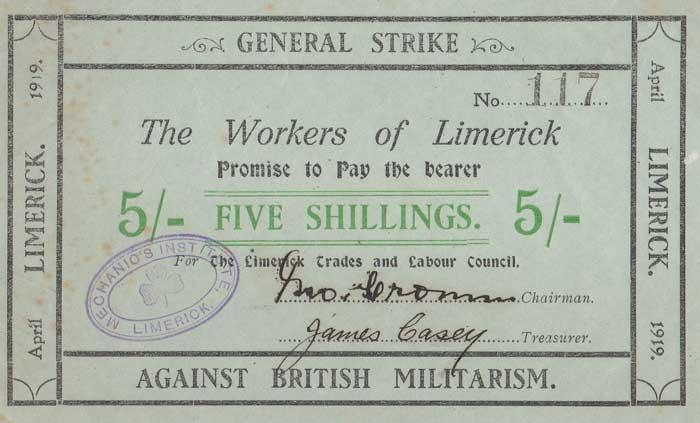

Республика Советский Лимерик

Живу в Ирландии 18 лет и не знал что советская власть была и тут. Был свой флаг и деньги. Удивился. Далее будет копипаста.

27 апреля 1919 г., в Ирландском городе Лимерик в результате заговора и предательства пала советская власть.

На территории Ирландии действительно существовала Республика Советский Лимерик. Самая западная точка, планеты, где вспыхнул и быстро угас так по-настоящему и не разгоревшийся пожар Мировой Революции.

После разгрома «Пасхального восстания» в 1916м году, в Ирландии неспокойно. Разбуженное и рассерженное движение ирландских националистов, стремящихся освобождения от Британской короны кипит.

В принципе, этот стандартный обмен любезностями ни к чему хорошему привести не мог. Памятую о последствиях восстания в Дублине, британцы с протестующими особо не церемонились. Но в Лимерике всё пошло не по правилам.

Главой стачечного комитета был избран Джон Кронин. По профессии — плотник, по убеждениям — марксист, по складу характера — авантюрный лидер. К тому же увлечённый темой русской революции и деятельностью Владимира Ленин

Флаг Лимерикской Советской Республики

Он предпринял неожиданный и, как показало время, очень сильный ход. Вместо того, чтобы предъявлять какие-то требования, на которые властям наплевать, Кронин просто сломал систему. 15 апреля 1919 г. он объявил, что отныне вся полнота власти в Лимерике принадлежит Советам. Взял под контроль городские коммунальные службы, почту и вокзалы. И стал ждать, что будет дальше.

Теоретически, английские войска, дислоцированные вокруг города, могли бы устроить бойню. Но от подобной наглости командир англичан, генерал Кристофер Гриффин, был деморализован. К тому же сыграл свою роль скрытый фактор, на это же время был запланирован первый трансатлантический перелет с дозаправкой самолета-амфибии в Лимерике. Дело в том, что это событие собирались освещать самые тиражные и респектабельные издания мира, например такие, как «Чикаго Трибьюн» и «Пари Матч». А также «Ассошиэйтед Пресс» — агентство, снабжающее новостями около 750 изданий. Журналисты собрались в городе заранее. Теперь, когда город оказался на осадном положении, а в нём провозгласили советскую власть, их счастье было неописуемым. Ежедневные репортажи, горячие новости, в общем, «скандалы, интриги, расследования». Мелкое происшествие в ирландском захолустье внезапно получило внушительный международный резонанс. Глава Совета, Джон Кронин, давал по нескольку интервью в день. И, кстати, весьма своеобразно. Корреспондентом «Чикаго Трибьюн» Рут Рассел был задан вопрос: «Вы, наверное, ждёте помощи от революционной России и мирового коммунистического движения?» Кронин не стал ничего опровергать. Лишь загадочно улыбнулся. Этого было достаточно, чтобы тревога повсеместно переросла в тихую панику. Коммунистов тогда боялись, а слова «Мировая Революция» не были пустым термином.

Коммунизм — хлеб, искусство, религия, порядок

Интервью было опубликовано 22 апреля, как нарочно в день рождения Ленина. К тому моменту стало ясно, что кухарка, а в данном случае плотник, вполне может управлять государством. Вот, что Совет успел сделать за неделю: взяты под контроль склады с продовольствием. Картофель, хлеб, масло и молоко распределялись по магазинам. За очередями и порядком торговли следили добровольцы из рабоче-крестьянской гвардии. Они же пресекали попытки спекуляции продуктами.

Конечно, складских запасов хватило всего лишь на пару дней. Однако крестьяне из округи Лимерика «прониклись важностью момента» и наладили снабжение города. Да, английская блокада никуда не делась. Но каждую ночь в Лимерик контрабандой прибывали лодки с продуктами. Самое забавное в том, что эту «смычку города с деревней» поддерживали сельские священники — именно они в своих приходах агитировали за то, чтобы помочь рабочим. И крестьяне помогали, хотя Совет установил цены вдвое ниже рыночных. Да и расплачивались с крестьянами странной валютой — Совет выпустил в обращение свои денежные знаки.

Был налажен выпуск советской прессы — ежедневной газеты «Рабочий Бюллетень». Были закрыты портовые публичные дома и адвокатские конторы. Зато открыли картинную галерею — для всех и по сниженным ценам, поскольку народ должен приобщаться к искусству. Было установлено регулярное патрулирование города — в течение всего времени существования Советской Республики Лимерик не было совершено ни одного правонарушения. С отношением к Церкви всё было и того лучше. Корреспонденты особо отмечали набожность советских ирландцев: «Когда на соборе св. Манчина Лимерикского зазвонили колокола, все эти люди — добровольцы и охранники в красных повязках — все, как один, встали и осенили себя крестным знамением».

Возможно, именно излишнее доверие к служителям культа и стали началом конца. Многие из них стали ревновать к успехам советской власти. Воспользовавшись тем, что англичане, впечатлённые стойкостью молодой Советской Республики, стали сдавать позиции, епископ Деннис Халлинан начал с ними сепаратный торг. В результате 26 апреля он призвал свою паству к полному прекращению забастовки. На следующий день, 27 апреля 1919 г. активность протестующих была в Ирландии погашена.

Лебедев-Кумач: про Оксфорд, «Священную войну», славу с горьким привкусом, страх Гитлера, радость жизни и грустные стихи в финале…

Честно говоря, этот пост рождался нелегко: информации не очень много, степень её достоверности – 50 на 50… Если вам есть что добавить – добро пожаловать.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…»

«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…»

«Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля…»

«Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…»

«А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!»

«Легко на сердце от песни весёлой, она скучать не даёт никогда…»

«Как много девушек хороших, как много ласковых имён. »

«Закаляйся, если хочешь быть здоров! Постарайся позабыть про докторов…»

«Удивительный вопрос: почему я водовоз? Потому что без воды —и ни туды и ни сюды!»

«Я на подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза…»

На самом деле, Лебедев-Кумач был автором большого количества произведений весьма разного характера и наряду с патриотическими и очень проникновенными стихами, писал, например, злободневные литературные пародии, сатирические сказки, фельетоны, посвящённые темам хозяйства и культурного строительства, а также лирические строки и полные оптимизма и радости жизни стихи о молодых и жизнерадостных людях.

Если вы полюбопытствуете, то найдёте в Интернете стихи Лебедева-Кумача, сильно отличающиеся от широко известных песен о войне и к кинофильмам.

Затем была работа в Бюро печати управления Реввоенсовета и в военном отделе «АгитРОСТА», в различных периодических изданиях. Как раз в это время будущий «любимый поэт сталинской эпохи» нащупал главные направления и темы своего творчества (в первую очередь, это патриотизм; не лишним оказались и «Гимн НКВД»), а также стал Лебедевым-Кумачом. В эти же довоенные годы Василий Иванович работал для эстрады (для театральных обозрений и самодеятельных рабочих коллективов) и кино (были написаны тексты песен к кинокомедиям Г. В. Александрова «Весёлые ребята» (1934), «Цирк», «Волга, Волга» (1938), к фильму «Дети капитана Гранта» и др.). В 1938 году вместе с Александром Александровым Лебедев-Кумач написал «Гимн партии большевиков», который стал победителем конкурса на создание первого Гимна Советского Союза.

В 1939 году Василий Иванович в качестве офицера РККА участвовал в походе на Западную Украину и в Западную Белоруссию. Во время советско-финской и Великой Отечественной войн в звании капитана первого ранга служил в ВМФ политработником и был сотрудником газеты «Красный флот».

Большая советская энциклопедия называет Лебедева-Кумача одним из создателей жанра советской массовой песни, «проникнутой глубоким патриотизмом, жизнерадостностью мироощущения». И большинство критиков, писавших о творчестве поэта, признавали за ним создание жанра весёлой, жизнерадостной песни. Между тем, не раз возникал вопрос относительно оригинальности текстов поэта: эксперты и даже коллеги по цеху обвиняли Лебедева-Кумача в плагиате. Например, есть данные о том, что в 1940 году Александр Фадеев даже собирал Пленум правления Союза писателей, на котором разбирались около 12 случаев «воровства» Лебедева-Кумача…(к слову, Фадеев вообще без особой симпатии относился к Лебедеву-Кумачу не только как к поэту, но и как к человеку, но об этом писать не буду, т.к. не владею материалом). А история об авторстве «Священной войны» (озвучивалась версия о том, что её автором был учитель русского языка и литературы Рыбинской мужской гимназии Александр Боде) и вовсе в 1999 году неожиданно была доведена до судебного разбирательства, в результате которого суд принял окончательное решение о том, что текст песни «Священная война» принадлежит Лебедеву-Кумачу.

Не знаю, когда и где Лебедев-Кумач мог «списать» тест «Священной войны», поскольку на второй день после нападения гитлеровской Германии на СССР, 23 июня 1941 года, он получил задание написать патриотическую песню, и уже на следующий день газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали текст «Священной войны». 26 июня, положенная на музыку Александра Александрова, она впервые прозвучала в исполнении Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски СССР, навсегда став символом борьбы нашего народа за Родину.

И всё же после этого Василий Иванович написал песни к кинофильмам «Первая перчатка» 1946 года («Закаляйся», «На лодке» и «Во всём нужна сноровка») на музыку Василия Соловьёва-Седого и «Весна» 1947 года на музыку Исаака Дунаевского.

Попав в октябре 1948 года в больницу Лебедев-Кумач написал свои последние стихи: