варяги на руси это кто такие

Кто такие варяги. Роль викингов в истории Руси

В Европе северных пиратов-мореходов, грабивших прибрежные поселения от Англии до Северной Африки, называли викингами или норманнами.

Точную этническую принадлежность варягов установить сложно, признают историки. Это могли быть представители племен с территорий современных Швеции, Дании и Норвегии, другие народы Балтии или даже славяне.

Кадр из сериала «Викинги»

Призвание варягов. А был ли Рюрик?

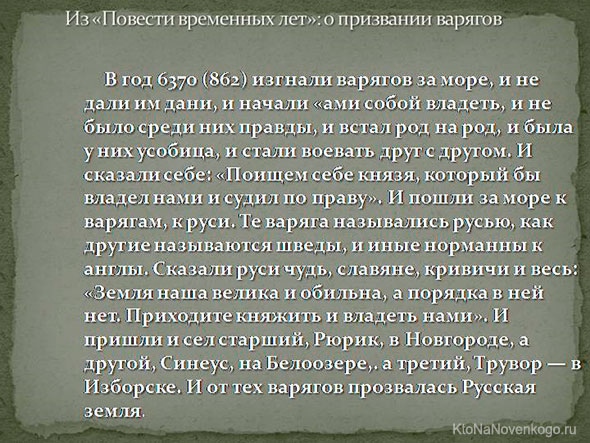

Согласно легенде, новгородцы прежде платили дань варягам, но затем изгнали их. Когда же воцарилось безвластие, местные жители вновь обратились к заморским соседям: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами». В результате в 862 году Рюрик с братьями Синеусом и Трувором вступил на престол.

Рюрик на Памятнике «Тысячелетие России». Фото: Wikimedia / Дар Ветер

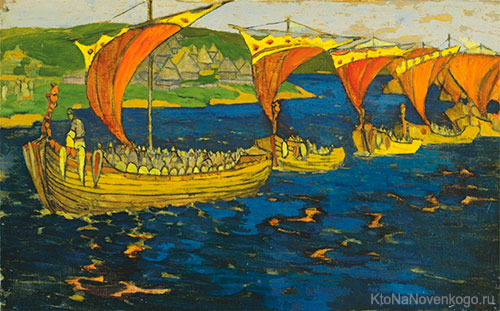

«Варяги» («Прибытие Рюрика в Ладогу»). Картина В.М. Васнецова

Вообще же легенды о призвании иноземной династии типичны и для других стран Европы. Например, в Британии летопись рассказывает о призвании правителей-саксов бриттами.

Что такое норманская теория. Аргументы норманистов и антинорманистов

Главными аргументами норманистов были: летописное сообщение о призвании Рюрика; скандинавские имена князей и послов в Византию; скандинавское происхождение слова «Русь».

Антинорманисты возражали, что государство невозможно создать извне без отсутствия предпосылок. Они приводили свидетельства из летописи о наличии у славян крупных племенных объединений, городов, княжеской власти.

В настоящее время «норманскую проблему» в науке считают решенной. Историки, археологи и лингвисты отмечают, что скандинавы играли заметную роль в истории Древней Руси. При этом никто не утверждает, что русская государственность появилась исключительно благодаря варягам.

Значение слова «русь» со временем менялось. Первоначально летописец называет им определенную группу варягов. Далее оно приобретает двойное значение, указывая то на этническую принадлежность, то на воинов из княжеской дружины.

«Заморские гости». Картина Н.К. Рериха

Куда делись викинги?

В первой половине XI века грабительские походы викингов в Западную Европу начали сходить на нет. Скандинавские королевства стали христианскими, на смену родовому строю приходил феодализм, и норманны все больше встраивались в общее течение европейской жизни.

Контакты с Северной Европой резко сократились лишь в результате монголо-татарского нашествия в XIII веке. Гораздо большее значение для русских князей и населения приобрели отношения с ордынским ханом, а не с северо-западными соседями.

Кто такие варяги — смысл слова и история призвание варягов на Русь

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. «Что хорошего могут сделать для нас варяги?» – так говорят, когда на руководящие посты назначают людей «со стороны».

Об этих загадочных личностях упоминают любители футбола, о них поют («Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!). Несмотря на популярность, значение этого слова покрыто мраком.

Чтобы его развеять и понять, кто такие варяги, придется запустить машину времени и отправиться в глубь веков. Вперед!

Варяги — что это за люди и смысл слова

Термин «варяги» появился на Руси в XI веке (в Византии и на арабском Востоке он был известен ранее). По версии «Повести временных лет», самой древней из сохранившихся летописей, они сыграли весомую роль в становлении Русского государства.

Именно призвание варягов на княжение в Новгород, произошедшее в 862 году, принято считать отправной точкой русской истории.

Смысл слова «варяги» трактуют по-разному:

В этой интерпретации варяги – это воины-наемники, союзники, давшие клятву верности византийскому императору.

Варяги, будь то купцы, воины-наемники или «лихие люди», волей-неволей оказывались на территории, населенной восточными славянами, устремляясь в Византию. Эта страна в VIII — ХI веках манила богатством, сулила сказочные возможности.

Десятки тысяч людей проходили по славянским землям с севера на юг и обратно по маршруту, названному Нестором «Путь из варяг в греки и из греков в…».

Этот водный маршрут, пролегавший от Балтийского моря до Византийских земель, был главной магистралью торгового и культурного обмена между северными и южными народами вплоть до монгольского нашествия.

Есть мнение, что варяги в Древней Руси – это собирательное понятие. Оно могло обозначать любых «пришлых» людей, появляющихся с разными целями, будь то торговля, служба в качестве наемников или пиратские набеги.

Нас интересует «узкая версия»: кто такие варяги на Руси, ставшие главными действующими лицами в образовании Древнерусского государства?

Призвание варягов

История Руси начинается с событий, главными героями которых выступают варяги. Именно им платили дань в середине IX века славянские и финские племена. К 862 году варягов изгнали, и настало время кровопролитных междоусобиц.

Устав от бессмысленных столкновений, славянская знать решила поискать князя на стороне, «за морем». Обратились «к варягам, к Руси», красочно описав свою землю как обширную и обильную, но лишенную порядка.

Князь-варяг Рюрик, принявший привлекательное предложение, отправился за море с дружиной и родом. Собственно, с этого момента и началась история российской государственности.

Поначалу ученые относились к рассказу о призвании варягов с полным доверием, но со временем он стал подвергаться сомнению.

О легендарном событии нет ничего ни в русских (кроме «Повести временных лет»), ни в скандинавских источниках. В последних упоминается лишь о воинах-наемниках, отправляющихся в страну Гардарик (так именовалась Русь), и получающих за свои услуги щедрое вознаграждение.

В начале XX века историк А.А.Шахматов заявил, что блок о призвании является более поздней вставкой. Есть мнение, что эта легенда включена в текст с целью укрепления независимости Руси от влияния Византии.

При внимательном прочтении летописи рассказ о призвании предстает в новом свете. Между славянской и финской племенной знатью и варяжскими князьями был заключен договор («ряд»).

Он предусматривал передачу призываемой стороне полномочий управляющего на условиях «володеть», «судить» («рядить») по праву, по ряду – в соответствии с нормами местного права.

Сегодня многие историки рассматривают призвание варягов на Русь как отражение договорных отношений между восточнославянской и финской знатью с одной стороны и варяжской дружиной во главе с князем (выражаясь современным языком, он выступал в роли топ-менеджера) — с другой.

Событие, ставшее первоначальной точкой российской истории, вызывает споры еще и потому, что окончательно не выяснено, что такое варяги, призванные на Русь, с этнической точки зрения.

Скандинавская версия происхождения варягов (несостоятельная)

Летописный приход варягов «из-за моря» дал основание считать их выходцами из Скандинавии, потомками современных шведов, датчан, норвежцев. Долгое время скандинавское происхождение варягов считалось доказанным.

Лингвисты подтвердили скандинавские корни имен представителей первой правящей династии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь, Ольга. В ходе археологических раскопок на Рюриковом городище (это место близ современного Великого Новгорода) найдено много скандинавских артефактов – значительно больше, чем славянских.

Пестрят скандинавскими именами и первые международные договора, заключенные в 911 году Олегом и в 944 году – Игорем. «Мы от рода рускаго: Карлы, Инегельд, Фарлоф, Веремуд, Рулав…»

Подтверждение скандинавского происхождения призванных варягов отыскалось в зарубежных источниках. Так, путешественник Ибн Фадлан подробно описал обряд захоронения знатного руса, традиционный для Северной Европы.

«Скандинавская» версия легла в основу норманнской теории, популярной в 1-й половине XVIII века благодаря немецких ученым Г.З.Байеру, Г.Ф.Миллеру и А.Л.Шлецеру.

Согласно этой концепции до призвания варягов-скандинавов славянские племена жили «во мраке», имея смутные представления о государстве, культуре и тому подобных категориях. Скандинавы (их еще называли «норманны» — северные люди) практически создали Древнерусское государство и русский народ.

Норманнская теория в такой «жесткой» трактовке сегодня признана несостоятельной, однако многие историки считают скандинавское происхождение варягов, сыгравших значимую роль в истории российской государственности, доказанным.

Варяги — это славяне?

Есть точка зрения, что варяги никак не связаны с викингами-скандинавами, которые на момент исторического призвания имели очень смутное представление о государственности.

Они совершали грабительские походы на русские земли, но походы эти носили характер краткосрочных набегов. Их правители, называемые конунгами, умели управлять максимум одним племенем или деревней, но с государством точно не справились бы. К тому же приглашенного на княжение Рюрика именовали князем, а не конунгом.

В качестве места расселения варягов сторонники этой версии указывают южное побережье Балтики. В VIII-IX веках, после Великого переселения народов, славянские народы населяли значительную часть Европы, имели близкую культуру, понимали язык друг друга.

Посол Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве в начале XVI века, утверждал, что родина варягов – Вагрия, которая находилась на южном балтийском побережье.

По «славянской» версии отправка послов к народу, называемому летописцем «варяги-русь», было обращением за помощью к дальним родственникам. Поэтому в источниках нет упоминаний о языковом барьере между призванными варягами и славянами.

Споры о том, кем были призванные на Русь варяги, продолжаются. Не исключено, что даже если бы у историков появилась возможность обратиться к самому Нестору-летописцу: «Объясните смысл слова варяги!», они получили бы обтекаемый ответ.

Ведь «Повесть временных лет» предлагает разные варианты, вначале трактуя понятие «варяги» по признаку территориального расселения, далее намекая, что это был отдельный этнос, в итоге переходя к разноэтничной версии.

Варяги (это определение, по-видимому, употреблялось в широком смысле, для обозначения пришлых воинов, купцов, князей) независимо от этнической принадлежности сыграли значимую роль в формировании Древнерусского государства, однако будет неверным ее преувеличивать.

Условия для образования государства у восточных славян сложились еще до легендарного призвания.

Современные варяги

Слово «варяги» не кануло в лету вместе с этим загадочным народом, его употребляют и сегодня – в значениях, близких к изначальным.

В футболе так называют игроков-легионеров, играющих за команду не из своего национального чемпионата.

Подобная «миграция» (что это?) стала привычным явлением, в каждом чемпионате имеются правила, оговаривающие допустимую численность «варягов» на поле.

В кадровой политике распространился «феномен варягов» – назначение руководителей регионов со стороны. Есть еще «полуваряги» – уроженцы своего региона, давно утратившие с ним связь.

Такие назначения происходят неспроста:

Руководитель «со стороны», как правило, приводит с собой команду единомышленников, поэтому призвание варягов становится похожим на летописную версию: князь приходит «с дружиной и домом».

Заключение

Варяги растворились в истории, обеспечив потомкам почву для исторических баталий, но слово прижилось в лексиконе и активно употребляется.

Однако без понимания его сути есть риск предстать в нелепом образе седовласого викинга, размахивающего боевым топором: как говорил Михаил Жванецкий, в историю трудно войти, но легко вляпаться!

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (5)

Сварог у славян, Сарасвати, супруга Брахмы у индусов. Города Шивы Дварака, Каши. А Кащей из русских сказок? Ведь перед тем, что что-то сделать мы говорим «сварганить». А сын Шивы Сканда (скандал), предводитель воинов Индры. Он же Картикея, воспитанник семи критикей.

Не там ищите корни варягов!

А я считаю, все по делу написано. Варягами в то время могли называть любых чужаков. И скандинавов, и купцов которые привозили товары из-за бугра, и викингов, которые были пиратами несмотря на красивое и романтичное название. Мы привыкли считать, что варяги это какой-то народ. Но это совсем не обязательно. Есть же слово «варвары» — это не значит, что есть такой народ. Это собирательное понятие. В статье все верно написано.

Скандинавская версия устарела тут я полностью с автором согласен. Думаю что политически выгодно так было думать, что варяги которых призвали княжить были с запада. Типа ничего эти русские сами не могут даже собственной страной управлять. и вообще летописи тогда писали по госзаказу. Как руководство приказало, так и написал Нестор. А как там на самом деле было, хз.

Спасибо что написали про варягов не как в учебнике, а обстоятельно и с разных сторон.

В легенде о призвании варягов Нестор пытался объяснить, откуда произошло название Русь. Это скорее его гипотеза названия Русской земли, которую он попытался аргументировать, связав призванных варягов с Русью.

Нестор был отлично знаком с византийскими первоисточниками, откуда, по мнению Лихачева, много чего позаимствовал.

Но о династии рюриковичей заговорили в правление Ивана Грозного. В

Вы написали очередную ахинею в стиле псевдоисторических бредней Задорнова. Подавляющее большинство современных историков, опираясь на факты в виде письменных источников и источников археологических, всецело признают скандинавское происхождение варягов, что не мешает быть славянам главным государствообразующим компонентом.

Варяги

Это незавершённая статья. Ей существенно не хватает текста, изображений и ссылок.

Вы можете помочь нам, дополнив или исправив статью.

Варяги

Род занятий:

Время деятельности:

Родина:

Место действия:

Оружие:

Доспехи:

Враги:

Варя́ги (др.-сканд. Væringjar, греч. Βάραγγοι) — группа в составе населения Древней Руси, носящая этнический, профессиональный либо социальный характер. На Руси варягами называли выходцев из Скандинавии. Варяги известны как наёмные воины либо торговцы в Древнерусском государстве (IX—XII вв.) и Византии (XI—XIII вв.).

Древнерусские летописи связывают с варягами-русью образование государства Русь («Призвание варягов»). Вопрос о том, кого называли на Руси варягами, продолжает оставаться открытым. Ряд источников сближают понятия «варяги» со скандинавскими викингами, с XII века на Руси лексема «варяги» заменяется псевдоэтнонимом «немцы». Из византийских источников известны варяги (варанги) как особый отряд на службе у византийских императоров с XI века. Скандинавские источники также сообщают о том, что некоторые викинги вступали в отряды варягов (вэрингов), находясь на службе в Византийской Империи в XI веке.

Содержание

Варяжский вопрос

Начиная с XVIII века, историки спорят о том, кто же были те легендарные варяги, основавшие Русь согласно летописной версии («призвания варягов»). Если по древнерусским источникам варяги представляли собой наёмников «из-за моря» (с берегов Балтики), то византийцы вносят в название явный этнический оттенок с размытой географической локализацией этого этноса. Скандинавские источники заимствуют понятие варягов от византийцев, хотя большинство версий этимологии слова варяги исходит из германских языков.

Следует также отметить, что в рассказе о призвании варягов в «Повести временных лет» существует перечисление варяжских народов, в числе которых наряду с русью (предполагаемым племенем Рюрика) оказываются свеи (шведы), норманны (норвежцы), англы (датчане) и готы (готландцы): Идоша за море к варягом, к руси. Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инѣи и готе, тако и си.. Обращает на себя внимание и перечисление тех же народов вместе с варягами в списке потомков Иафета: Афетово же колѣно и то: варязи, свеи, урмане, готѣ,русь, аглянѣ.

В современной историографии наиболее часто отождествляют варягов как скандинавских «викингов», то есть варяги — славянское наименование викингов. Существуют иные версии этнической принадлежности варягов — как финнов, немцев-пруссов, балтийских славян и варяги «руського» (то есть соляного) промысла Южного Приильменья.

Под «варяжским вопросом» принято понимать совокупность проблем:

Попытки разрешения сугубо исторической проблемы часто политизировались и привязывались к национально-патриотическому вопросу. С ответом на вопрос, какой народ принёс восточным славянам правящую династию и передал своё название — славянский, балтийский или германский — оппоненты могли связывать ту или иную политическую заинтересованность исследователя. В XVIII — XIX веках «германская» версия («норманизм») полемически увязывалась с превосходством германской расы. В советское время историки были вынуждены руководствоваться партийными установками, в результате чего летописные и прочие данные отвергались как выдумки, если не подтверждали образования Руси без участия скандинавов.

Данные по варягам довольно скупы, несмотря на частое их упоминание в источниках, что позволяет исследователям строить различные гипотезы с упором на доказательство своей точки зрения. Данная статья полно излагает известные исторические факты, связанные с варягами, без углубления в решение варяжского вопроса.

Варяги на Руси

Варяги-русь

Повседневная одежда варяг.

В наиболее ранней из дошедших до нас древнерусских летописей, «Повести временных лет» (ПВЛ), варяги неразрывно связаны с образованием государства Русь, названном так по имени варяжского племени русь. Рюрик во главе руси пришёл в новгородские земли по призыву союза славяно-финских племён, чтобы положить конец внутренним раздорам и междоусобицам. Летописный свод начал создаваться во 2-й половине XI века, но уже тогда наблюдается противоречивость сведений о варягах.

Во вступительной части ПВЛ летописец даёт перечень известных ему народов по происхождению от библейских патриархов:

В западноевропейских источниках X века имеются не всегда ясные упоминания о Рутении, находящейся на балтийском поморье. В Житиях Оттона Бамбергского, написанных спутниками епископа Эбоном и Гербордом, имеется много сведений о языческой «Рутении», граничащей на востоке с Польшей, и о «Рутении», примыкающей к Дании и Поморью. Говорится, что эта вторая Рутения должна находиться во власти архиепископа датского. В тексте Герборда описывается смешение восточных и балтийских рутенов:

Считается что под «рутенами» имеются ввиду язычники, которые опирались на племена Прибалтики. Однако не исключается, что это род рутенов (латинское «рыжие»)

Варяги в качестве наёмной военной силы участвуют во всех военных экспедициях первых русских князей, в завоевании новых земель, в походах на Византию. Во времена Вещего Олега под варягами летописец подразумевал русь, при Игоре Рюриковиче русь начала ассимилироваться со славянами, а варягами называли наёмников с Балтики («послал за море к варягам, приглашая их на греков»). Уже во времена Игоря в Киеве находилась соборная церковь, так как среди варягов по сообщению летописца было много христиан.

На русской службе

Хотя в ближайшем окружении киевского князя Святослава были воеводы со скандинавскими именами, летописец не называет их варягами. Начиная с Владимира Крестителя, варяги активно используются русскими князьями в борьбе за власть. У Владимира служил будущий норвежский конунг Олав Трюггвасон. Один из самых ранних источников по его жизни, «Обзор саг о норвежских конунгах» (ок. 1190 г.), сообщает о составе его дружины на Руси: «его отряд пополняли норманны, гауты и даны «. С помощью варяжской дружины новгородский князь Владимир Святославич захватил престол в Киеве в 979 году, после чего постарался избавиться от них:

«После всего этого сказали варяги Владимиру: «Это наш город, мы его захватили, — хотим взять выкуп с горожан по две гривны с человека». И сказал им Владимир: «Подождите с месяц, пока соберут вам куны». И ждали они месяц, и не дал им Владимир выкупа, и сказали варяги: «Обманул нас, так отпусти в Греческую землю». Он же ответил им: «Идите». И выбрал из них мужей добрых, умных и храбрых и роздал им города; остальные же отправились в Царьград к грекам. Владимир же ещё прежде них отправил послов к царю с такими словами: «Вот идут к тебе варяги, не вздумай держать их в столице, иначе наделают тебе такого же зла, как и здесь, но рассели их по разным местам, а сюда не пускай ни одного».»

«Заморские гости», Николай Рерих, 1901, Третьяковская галерея.

Сколько варягов удавалось привлечь князьям из-за моря, можно оценить по дружине Ярослава Мудрого, который в 1016 году в поход на Киев собрал 1000 варягов и 3000 новгородцев. Сага «Прядь об Эймунде» сохранила условия наёма варягов в войско Ярослава. Предводитель отряда в 600 воинов Эймунд выдвинул такие требования за год службы:

«Ты должен дать нам дом и всей нашей дружине, и сделать так, чтобы у нас не было недостатка ни в каких ваших лучших припасах, какие нам нужны […] Ты должен платить каждому нашему воину эйрир серебра […] Мы будем брать это бобрами и соболями и другими вещами, которые легко добыть в вашей стране […] И если будет какая-нибудь военная добыча, вы нам выплатите эти деньги, а если мы будем сидеть спокойно, то наша доля станет меньше.» Таким образом ежегодная фиксированная плата рядового варяга на Руси составляла около 27 г (1 эйрир) серебра или немногим больше ½ древнерусской гривны того периода, причём воины могли получить оговоренную сумму только в результате успешной войны и в виде товаров. Наём варягов не выглядит обременительным для князя Ярослава, так как после захвата великокняжеского престола в Киеве он выплатил новгородским воинам по 10 гривен. После года службы Эймунд поднял плату до 1 эйрира золота на воина. Ярослав отказался платить, и варяги отправились наниматься к другому князю.

Варяги и немцы

В договоре конца XII века новгородцев с ганзейской торговой лигой варяги выступают как выходящее из употребления общее наименование «немцев» и жителей Готланда.

В «Повести временных лет» «Сказании о призвании варягов» содержится такой текст: «И сказали себе [словене]: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву“. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные готландцы, — вот так и эти.»

Историческая реконструкция Варяжской дружины

Новгородская летопись старшего (и младшего) изводов отмечают в 1201 году заключение новгородцами мира с варягами, завершившего крупную ссору на Готланде, видимо по торговым делам, несколькими годами ранее. Но локализация летописных варягов от 1201 года (относительно Старой Руссы и обратной сухопутной дороги в Новгород горою через село Коростынь) требует дальнейших исследований — » А Варягы пустиша без мира за море. Того же лъта срубиша в РусЂ город. А на осень приидоша Варязи горою на миръ. и да имъ миръ на всеи воли своеи». В летописях для озера Ильмень в направлении к Старой Руссе сохранилось и другое название — «Руское море». В русских источниках слово «варяжская» по отношению к церквям означало фактически «католическая».

С XIII века слово «варяги» вышло из употребления, так как было вытеснено псевдоэтнонимом «немцы», что нашло отражение в описании призвания Рюрика в поздних летописях: «Избрашася от немец три браты с роды своими…» Царь Иван Грозный писал шведскому королю: «В прежних хрониках и летописцех писано, что с великим государем самодержцем Георгием-Ярославом на многих битвах бывали варяги: а варяги — немцы».

Варяги в Византии

Варяжский отряд в Византии. Рисунок-реконструкция конца XIX века.

Наёмники

Впервые варяги на византийской службе отмечены в хронике Скилицы в 1034 году в Малой Азии (фема Фракезон), где они размещались на зимних квартирах. Когда один из варягов попытался силой овладеть местной женщиной, та в ответ заколола насильника его собственным мечом. Восхищённые варяги отдали женщине имущество убитого, а его тело выбросили, отказав в погребении.

В 1038 году варяги участвуют в боях с арабами на Сицилии, в 1047 действуют в южной Италии, в 1055 они совместно с русами обороняют итальянский город Отранто от норманнов. Около 1050 года византийский император послал в Грузию отряд в 3 тыс. варягов (варангов) на помощь византийскому союзнику в его междоусобной войне.

Как свидетельствует византиец Кекавмен, в 1-й половине XI века наёмники-варяги не пользовались особой благосклонностью императоров:

«Никто другой из этих блаженных государей не возводил Франка или Варяга [Βραγγοη] в достоинство патриция, не делал его ипатом, не поручал ему наблюдения за войском, а разве только едва кого производил в спафарии. Все они служили за хлеб и одежду.»

Кекавмен в рассказе о знаменитом последнем викинге и будущем норвежском короле Харальде Суровом, служившем в варягах в 1030-е годы, назвал того сыном царя Варангии, что равнозначно византийскому пониманию в XI веке варягов как норманнов или норвежцев. Византийский историк XI века М. Пселл также говорил о варангах как о лицах, принадлежащих к племени, хотя без уточнения этнографической принадлежности или географической локализации. Современник Кекавмена и Пселла, хронист Скилица, вообще идентифицировал варягов как кельтов: «варанги, по происхождению кельты, служащие по найму у греков «.

Гвардия императоров

Норманский хронист XI века Готфрид Малатерра по поводу битвы 1082 года заметил: «англяне, которых называют варангами». Византийский писатель XV века Георгий Кодин при описании придворной трапезы сообщает: «варанги восклицают императору многая лета на своём отечественном языке, то есть по-английски». Из последнего свидетельства следует, что варяги приобрели привилегированное положение в византийском войске. Возможно авторы сделали обобщение, назвав язык варягов английским. Так Саксон Грамматик при описании визита датского короля Эрика в Константинополь в 1103 году отметил встречу короля с соотечественниками:

Призвание варягов. В. М. Васнецов.

«Между прочими, которые от города Константинополя жалованье получают, датского языка люди первую воинскую степень имеют, и их караулом царь здравие своё защищает. И когда он [Эрик I] в Константинополь прибыл, то варанги от императора получили позволение к королю своему прийти.»

Чужеземцы и раньше использовались в качестве дворцовой стражи, но только варяги приобрели статус постоянной личной гвардии византийских императоров. Начальник варяжской гвардии именовался аколуфом, что означает «сопровождающий». В сочинении XIV века Псевдо-Кодина даётся определение: «Аколуф является ответственным за варангов; сопровождает василевса во главе их, поэтому и зовётся аколуфом».

Анна Комнина, дочь императора, высоко оценивает варягов, рассказывая о событиях 1081 года : «Что же до варягов, носящих мечи на плечах, то они рассматривают свою верность императорам и службу по их охране как наследственный долг, как жребий, переходящий от отца к сыну; поэтому они сохраняют верность императору и не будут даже слушать о предательстве.» Анна характеризует варягов как отважных варваров, носящих обоюдоострые мечи на правом плече и имеющих большие щиты. В 1081 году весь отряд варягов под началом Намбита был истреблён в сражении итальянскими норманнами Роберта Гвискара.

Восточные викинги:

1. Воин-рус (X в.),

2. Воин варяжской дружины (X в.)

В саге о Хаконе Широкоплечем из цикла «Круг Земной» повествуется о битве в 1122 году византийского императора Иоанна II с печенегами в Болгарии. Тогда «цвет войска», отборный отряд верингов в 450 человек под началом Торира Хельсинга первым ворвался в лагерь кочевников, окружённый повозками с бойницами, что позволило византийцам одержать победу.

В 1204 варяжская гвардия в последний раз проявила себя, обороняя Константинополь от рыцарей-крестоносцев. Никита Хониат, свидетель этих событий, так написал про варягов-секироносцев после того, как рыцари ворвались в город:

«Ласкарис начал неотступно увещевать и поощрять собравшийся сюда народ к сопротивлению неприятелям. Равным образом он возбуждал идти на предстоявшую битву и секироносцев с их бранными железными оружиями на плечах, говоря, что им также надобно не менее римлян страшиться бедствий, если управление римскою империею перейдёт к чужеземцам, потому что они не будут уже тогда получать такой богатой платы за службу и не удержат почтенного звания охранной царской стражи, но будут зачислены в неприятельское войско даром наряду со всеми. Однако, несмотря на все его усилия никто из народа не отозвался на его голос и даже секироносцы обещали содействие только за деньги, бесчестно и воровски считая крайнюю опасность положения удобнейшим временем торговаться.»

Варяги в Скандинавии

«Сага о Ньяле» рассказывает об исландце Кольскегге, который примерно в 990-е годы отправился на восток, в Гардарики [Русь], и пробыл там зиму. Оттуда он поехал в Миклагард [Константинополь] и вступил там в варяжскую дружину. Последнее, что о нём слышали, было, что он там женился, был предводителем варяжской дружины и оставался там до самой смерти».

Варяги в Византии (1351 г.):

1. Варяжский гвардеец.

2. Паракимомен.

3. Megalodiermeneutes (?).

«Сага о людях из Лососьей долины» несколько противоречит в хронологии «Саге о Ньяле», называя Болли в 1020-е годы первым исландцем в варягах:

«После того как Болли провёл зиму в Дании, он отправился в дальние страны и не прерывал своего путешествия, пока не прибыл в Миклагард. Недолго пробыл он там, как вступил в варяжскую дружину. Мы никогда не слышали раньше, чтобы какой-нибудь норвежец или исландец до Болли, сына Болли, стал дружинником короля Миклагарда [Константинополя]».

Варяги в Константинополе:

1. Варяжский цирковой чемпион.

2, 3, 4 Английские варяги.

5. Варяжский личный гвардеец.

6. Византийская дама.

Варяжская стража

Варя́жская стра́жа (ср.-греч. Τάγμα των Βαράγγων, Βάραγγοι) — название, под которым известны скандинавские и англосаксонские наёмники, служившие в византийском войске с X по XIV век. Словосочетание впервые употребляется в хронике Иоанна Скилицы, Мадридском Скилице, под 1034 годом. Варяги прибывали в Византию через Киевскую Русь. В 988 году император Василий II получил от князя Руси Владимира Святославича отряд в 6000 человек для борьбы с узурпатором Вардой Фокой и организовал из них тагму. В течение двух следующих столетий варяги участвовали в войнах, которые вела империя, и служили в качестве придворной стражи. Местом их размещения сначала был Большой дворец, а начиная с эпохи Комнинов — дворцовый комплекс Мангана и Влахернский дворец. Варяжская стража была отборным формированием, славившимся верностью хозяину, физическими данными, вооружением, одеждой и дисциплиной. Их офицерам присваивали придворные звания — например, Харальд Суровый имел звание спафарокандидата. Главой стражи с титулом аколуф обычно был грек.

_2_-_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(10_%D0%B2.).jpg)