варроатоз пчел что это такое

Варроатоз

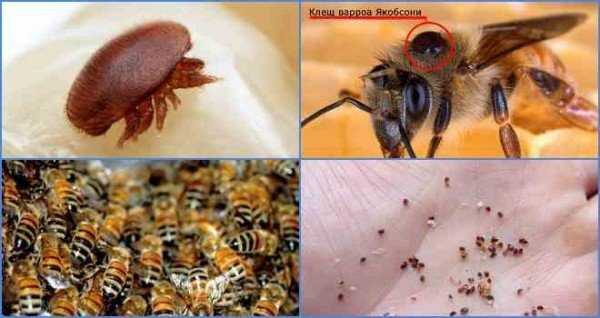

Болезнь вызывает гамазовый клещ – варроа якобсони. Взрослые особи клеща паразитируют на матке,трутнях и пчелах, концентрируясь на сочленениях между головой, грудью и брюшком со стороны спины, с боков между тремя первыми брюшневыми сегментами. Клещ питается гемолимфой пчелы. Самки клеща откладывают яйца (по 5 штук) в ячейки с 6-дневными личинками незадолго до их запечатывания восковыми крышечками. Из яиц развиваются протонимфы, дейтонимфы и имаго, паразитирующие на личинках. К моменту выхода пчел клещи становятся взрослыми и, прикрепляясь к молодым пчелам, покидают ячейки. При температуре 35 оС цикл развития клеща составляет 8 дней. Про устойчивость клеща к факторам внешней среды не известно. Заражение здоровых пчел происходит при контакте с больными варротозом пчелиными семьями и роями, а также через срезанный трутневый расплод. Разносчиками клещей являются трутни и пчелы — воровки. Возможно попадание личинок клеща в здоровые пчелосемьи при постановке рамок с пчелиным расплодом.

Возможность заражения данным видом клеща человека, животных и других видов насекомых на данный момент не изучена.

Признаки и течение вароотоза.

При заболевании пчел в зимний период у них отмечают беспокойство, ослабление, понос и гибель. В больной пчелиной семье при осмотре на дне улья находим большое количество подмора. Пчелы часто выползают из ульев и погибают на полу зимовника. Пчеловод при осмотре таких больных пчел на теле обнаруживает клещей. В летний период времени, кроме рабочих пчел, трутней и маток, идет поражение пчелиного и трутневого расплода, в котором также паразитируют личинки клеща. Болезнь на пасеке не имеет сезонного течения и, в случае массового распространения, наносит пасеке большой экономический ущерб.

Степень поражения расплода зависит от времени года. Жизнеспособность пчелиных семей прогнозируется в зависимости от степени поражения. Принято различать три степени поражения:

А. Слабая — до двух клещей.

Б. Средняя — до четырех клещей.

В. Сильная — свыше четырех клещей на 100пчелах и в 100ячейках трутневого или пчелиного расплода, взятого с середины гнезда.

Пасека, имеющая пчелиные семьи с первыми двумя степенями поражения, считается условно благополучной и в ветеринарной отчетности показывается как благополучная.

При массовом поражении пчелиных семей диагноз на варроатоз ставиться комиссионно, предварительно исключив в ветлаборатории другие болезни пчел и отравления, а также нарушения в кормлении и содержании.

Пчелиный расплод заболевает преимущественно весной и осенью, а трутневый- летом. Летом, при осмотре семей, пораженных варроатозом, на прилетной доске улья видим недоразвитых пчелиных и трутневых куколок, молодых пчел, имеющих уродливые формы, с деформированными грудью и брюшком,не способных к полету, которые из улья были выброшены пчелами.Для проведения тщательного осмотра сотов с расплодом, срезаем крышечки ячеек с находящимся там запечатанными куколками. Резким встряхиванием сота или иглой извлекаем их из ячеек. Под десятикратным увеличением лупы проводим осмотр дна и стенок сота, куколок пчел и срезанных восковых крышечек, находя при этом коричневого цвета, поперечно-овальной формы(1,1 × 1,6мм) самок клеща и молочно-белого цвета, округлой формы (1,0 × 0,9мм) — самцов; найденных клещей собираем и сжигаем.

Весной пчеловод для подтверждения диагноза посылает в ветлабораторию пробы. Подробно о правилах отбора и посылки патматериала от пчелиных семей смотрите в статье – «Правила отбора и пересылки патматериала с пасек».

Ветслужбой района (при получении положительного результата на варроатоз из ветеринарной лаборатории, с учетом визуального обнаружения клещей на пчелах, в расплоде и воско-перговой крошке со дна улья и складывающейся эпизоотической ситуацией) ставиться окончательный диагноз. На пасеку с третьей степенью поражения и окружающие ее территории Постановлением губернатора накладывается карантин и проводятся ограничительные мероприятия, которые распространяются на кочевку пчелиных семей, перестановку сотов с расплодом из одной семьи в другую, сокращаются межхозяйственные связи и не допускается слет роев.

Владельцы пчелопасек, независимо от степени паражения пчелиных семей, должны ежегодно планировать и проводить их обработки. Проведение обработок должно подтверждаться записями ветеринарных специалистов в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки и ветеринарной отчетности районной ветслужбы. Руководители хозяйств и владельцы пасек обязаны осуществлять комплекс ветеринарно-санитарных, лечебных, а также зоотехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, неукоснительно выполнять требования по пп. 1 и 2 «Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел» утвержденной Руководителем Департамента ветеринарии 17августа 1998г. № 13-4-2/ 1362., проводить противороевые мероприятия, направленные на недопущение слета роев.

С целью предупреждения распространения варроатоза в районе ветспециалисты государственной ветеринарной службы проводят обследование всех пасек, находящихся в радиусе 15 км от неблагополучной пасеки.

В том случае, если на неблагополучной пасеке выявляем слабые (менее 3 рамок) или безматочные семьи с пчелами – трутовками, то проводим их окуривание сернистым газом или формалином.

В остальных семьях трутневый расплод в течении лета регулярно вырезается и перетапливается на воск. Проводится исследование роев, при обнаружение у них клеща рой подвергается уничтожению. Пчеловодческий инвентарь, пустые ульи, утеплительные подушки, инвентарь, а также все соты от больных семей перед повторным использованием выдерживаютв течение 35 дней в недоступном для пчел помещении, за это время клещ погибнет. Если на пасеке такая возможность отсутствует, то необходимо все вышеуказанные объекты подвергнуть обработке сернистым газом ( сжигаем серу из расчета 200г на 1 м3 и выдерживаем 24часа), или другими газами (бромистым метилом в дозе 200г на 1 м 3 подпленочного пространства, объекты закрываются полиамидной пленкой и выдерживаются 10часов).

Территорию пасеки, пролетковые площадки, не реже одного раза в неделю очищают от мусора, травы, трупов пчел, выброшенного пчелами расплода. Все собранное подвергается сжиганию. Больные варроатозом семьи лечатся лекарственными препаратами или способами, руководствуясь наставлениями по их применению.

Прежде чем обрабатывать химическими средствами, проводим испытание препарата на отдельно взятой пчелиной семье. Больные семьи подвергаются лечению фенотиазином, варроатином, муравьиной кислотой, тимолом, фольбексом. Применяется также термический способ обработки пчел в термокамере. При использование в качестве лечебного средства фенотиазина, пчеловод должен организовать лечение пчел с таким расчетом,чтобы заключительный курс обработки был проведен осенью, когда в пчелиной семье отсутствует расплод.

Численность клещей снижается:

С целью исключения появления на пасеке устойчивой популяции клещей к тому или иному лекарственному препарату, пчеловод каждые 3-4года меняет препараты одной химической группы на другую.

При использовании синтетических пиретроидов (препартов апистан, байварол, апифит и др.), пчеловод должен проводить замену сотов в гнездах пчел через каждые 2-3года.

С целью повышения жизнеспособности пчелиных семей пчеловод должен использовать белковые, минеральные и углеводные подкормки, согласно наставления по их применению.

Дезакаризацию ульев, пчеловодческого инвентаря, сотов пчеловод проводит следующим образом: предлетковые площадки очищают от подмора и внутриульевого сора. С целью обеззараживания пчелоинвентарь, оборудование и сотовое хозяйство обрабатываются препаратом ветсан-1 или 3% перекисью водорода с добавлением 3%-ной муравьиной кислоты. После просушивания инвентарь используют по назначению. ( п. 5.1 Инструкции по дезинфекции, дезакаризации, дезинсекции и дератизации на пасеках. Утверждена Главным управлением ветеринарии 10 мая 1990 г № 044-3).

Ограничения с пасеки снимаются после получения двухразового отрицательного результата или выявления первой-второй степени поражения пчелиных семей при исследовании взрослых пчел и трутневого расплода во время проведения осенней ревизии прошлого года и весенней текущего года.

Что такое варроатоз пчел и каковы методы его лечения

Варроатоз пчел — это крайне опасное паразитарное заболевание. Оно может крайне быстро стать причиной гибели всей семьи.

Учитывая, что эти паразиты могут поражать не только взрослых особей, но и расплод, лечение варроатоза представляет значительную сложность.

Еще в 70-х годах, когда эта болезнь распространилась по всему миру, кроме Австралии, многие пчелиные семьи погибли, так как не было эффективных препаратов, устраняющих инвазию. Считается, что этот клещ распространился по всему миру из Индии и некоторых районов Приморского края.

На данный момент наблюдается тенденция к появлению резистентности клещей к химическим средствам, являвшихся еще 10 лет назад очень эффективными.

В большинстве случаев на пчеловодческое хозяйство при выявлении варроатоза накладывается карантин.

Такие меры позволяют снизить риск распространения паразитов. Учитывая, что эти клещи отличаются крайней живучестью, борьба с ними может потребовать не только материальных, но и трудовых затрат. Многие пасечники занимаются профилактикой заражения паразитами, чтобы избежать дальнейших проблем.

Причины возникновения болезни

Пчелиный клещ Варроа Якобсони является возбудителем данного недуга. Это паразит внешне напоминает небольшого краба. Относится данное создание к очень обширному семейству гамазовых клещей. Самка отличается довольно крупными размерами: размеры ее тела достигают до 1,2х1,7 мм. Она имеет 4 пары лапок и колющий ротовой аппарат.

Обычно самкам присущ светло или темно коричневый окрас панциря. Самцы отличаются сферической формой и белым окрасом.

Продолжительность жизни самцов невелика: они погибают еще до выхода пчелы из ячейки сразу после спаривания с самкой. Их ротовой аппарат не приспособлен для питания. Как и у всех паразитов, органы чувств у клеща Варроа-Якобсони развиты слабо. Самки цепляются к пчеле, где и паразитируют. Клещ на пчелах питается гемолимфой, поэтому быстро ослабляет всю семью.

Клещ питается гемолимфой насекомых, сильно ослабляя их

Впервые этот паразит был выявлен энтомологом Э. Якобсоном на острове Ява. Уже в 1904 году А. Удеман обнаружил паразитов в колониях дикой восковой пчелы, располагающиеся в Индии. В течение следующего десятилетия эти создания были выявлены на Дальнем Востоке и Китае. Позже они распространились почти по всему миру и сейчас не являются редкостью на пасеках в Европе и Америке.

Считается, что причиной такого стремительного расселения паразита кроется в деятельности человека.

В Китае, Индонезии и Индии восковых пчел начали в это время использовать для укрепления иммунитета местных семей медоносных культурных насекомых. Некоторые пчеловоды с этой целью приносили в соты расплод дикой разновидности. Внутренний микроклимат таких ульев способствовал стремительно размножению паразитов, что и стало причиной распространения по миру и сильного поражения пчелиных семей.

Существует ряд дополнительных способов передачи клеща, в том числе следующие:

Если в одном регионе располагается много пасек в непосредственной близости, риск заражения значительно увеличивается.

Согласно методике экспресс-диагностики в этом случае требуется постоянно следить за здоровьем пчел и выявлять варроатоз, чтобы не допустить эпидемии у семей.

При выявлении этого заболевания пасека должна быть закрыта и проведены все необходимые работы для удаления паразитов.

Проявления развития варроатоза

Чтобы защититься от клещей, очень важно уметь распознать симптомы, указывающие на их паразитирование. Жизненный цикл самки клеща довольно долгой.

После того, как она присасывается к взрослой рабочей особи или трутню, она начинает питаться гемолимфой.

Когда клещ набирает достаточно питательных веществ для размножения, он занимает выжидательную позицию. Примерно за 1 день до запечатывания ячейки с будущей рабочей особью или за 2 — 4 дня до закупорки емкости с личинкой, из которых должен вывестись трутень, взрослая самка прячется в пыльце, служащей кормом для молодняка. Сначала самка активно кормится. Запечатывание служит для паразитов своеобразным сигналом.

Самка клеща откладывает 3 — 4 яйца

Когда личинка преобразуется в предкокон, клещ откладывает 3 — 4 яйца, одно из которых является не оплодотворенным. Из него обычно выводится 1 самец, который будет нужен родившимся самкам для оплодотворения. Самка после кладки не погибает, а продолжает паразитировать на пчелах. За весь сезон она может отложить до 25 яиц.

Таким образом, молодые особи рабочих пчел выходятся, уже имея 2 — 3 паразита на панцире.

Характерная вспышка варроатоза весной обусловлена тем, что именно в это время создаются для клеща идеальные условия. Матки пчел откладывают много яиц, из которых в дальнейшем выведутся трутни, в улье относительная влажность держится в пределах 60 — 80%, а температура составляет около +34 — 36 °C. Яйца паразитов в таких условиях развиваются очень быстро, поэтому в скором времени вся пчелиная семья может быть заражена варроатозом. Для всех пчеловодов очень важно вовремя обнаружить характерные признаки заболевания, чтобы можно было начать бороться с паразитарной инвазией эффективнее.

Первым звоночком, указывающим на наличие проблемы, считается появление в улье трутней и пчел с характерными дефектами развития, к примеру, с поврежденными крыльями или отсутствующими лапками. Продолжительность жизни таких особей значительно сокращается. Они почти не способны выполнять свои функции в улье. Зараженные взрослые рабочие пчелы быстро истощаются и погибают.

В семье, страдающей от варроатоза пчел, появляется пестрый расплод. Личинки приобретают характерный желтый окрас. Они выглядят так, будто покрыты плесенью. Непригодные для размножения трутни, которые выходят из зараженных ячеек, изгоняются из улья. Пчелы регулярно выносят из улья отмершие личинки и взрослых особей.

При запущенной форме этой паразитарной инвазии представители зараженной семьи начинают вести себя раздраженно. Они позже формируют клуб, который в этом случае является недостаточно плотным для нормальной зимовки. Это может стать причиной смерти семьи.

Методы диагностики варроатоза

На протяжении длительного времени пасечник может даже не догадываться о том, что его улей стал рассадником опасных паразитов.

Однако, когда дело касается этого заболевания, время не на стороне пчеловода, ведь чем раньше будет начато лечение пчел от клеща, тем выше шансы на сохранение всей семьи.

Чтобы выявить степень заражения улья паразитами, используется метод водного отсеивания клещей.Подробнее о заболевании в этом видео:

Для этого с разных семей отбирается несколько десятков особей, которых помещают в прозрачную пластиковую емкость. Далее пчел заливают кипятком и добавляют примерно 1 ч. л. стирального порошка. Клещи отделятся от мертвых пчел, поэтому можно будет подсчитать их соотношение с количеством жертв. Для облегчения процесса можно использовать увеличительное стекло.

Пчеловодство зарубежом достигло в плане диагностики лучших результатов. Там часто используют современные ульи со съемными поддонами. В мусоре, остающемся в нем, можно с легкостью обнаружить паразитов, поэтому пасечник может начать лечить пчел еще до того, как начнется их массовый падеж.

Борьба с варроатозом пчел должна начинаться осенью. Существует масса способов снизить риск поражения семьи этим паразитом и устранения уже имеющих клещей.

Устранение варроатоза химическими средствами

Правильно подобрать лекарство для пчел, которое сможет избавить их от опасных паразитов достаточно тяжело. Клещи быстро приспосабливаются к влиянию различных химических веществ, поэтому через 2 поколения они могут стать устойчивыми, и препараты от варроатоза, которые были ранее эффективными, становятся полностью бесполезными.

Лечение производят весной, летом и осенью

В этом случае нужно менять способы борьбы с паразитами и применять другие. К безопасным для пчел средствам, которые являются эффективными от этого заболевания, относятся средства на основе таких действующих веществ, как

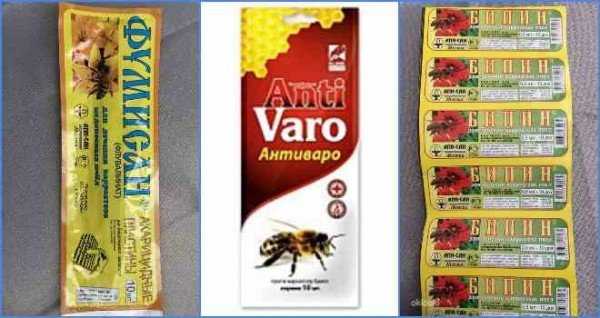

На рынке присутствуют масса препаратов, включающих эти активные химические соединения. К примеру, противопаразитарные жидкости Апитак, Бипин и Аква-Фло содержат амитраз. На основе хлорбензилата изготавливается дымовой аэрозоль Фольбекс.

Такое вещество, как флувалинат, используется для изготовления шпона с пропиткой Аписан, а также Варрополне и Фумисане.

Бромпропилат включен в необходимых для борьбы с варроатозом количествах в жидкости Неорон и дымовом аэрозоле Полисан. Это далеко не полный перечень препаратов, которые можно применять при паразитарной инвазии.

Лечение пчел от варроатоза можно проводить в любое время года. Обычно пасечники, которые уже сталкивались с подобной проблемой, проводят необходимые мероприятия весной летом и осенью. Это позволяет снизить риск фатального поражения семьи. Очень важна обработка пчел от клеща весной. В это время паразиты располагаются на телах взрослых особей и ждут своего часа, чтобы перебраться на расплод. Чтобы не допустить увеличения численности паразитов, улья обрабатывают весной такими химическими препаратами, как Бипин, Фенотиазин, Амитриз, Флювалинат.

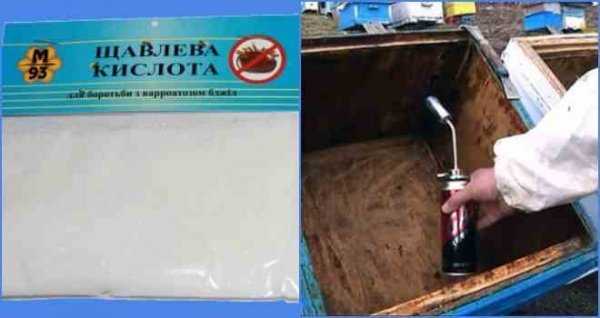

Дополнительно борьба с варроатозом может проводиться с помощью опрыскивания молочной или муравьиной кислотной.

Весной подобная обработка принесет максимум эффекта. Чтобы обезопасить ульи от паразитов, которые могут вывестись из расплода, рекомендуется устанавливать специальные полоски, пропитанные акарицидом. Они клеятся в местах, где с ними будут постоянно контактировать пчелы. Эти полоски позволят устранить даже тех паразитов, которые не взяли ранее использованные химические препараты.

Применение раствора кислот также эффективно при борьбе с клещом

Весенняя обработка пчел крайне важна, так как позволяет семье нормально начать сезон. Однако не меньшее внимание стоит уделить подготовки улья к зимовке.

Использование химических средств в это время не несет опасности.

Обработка пчел от клеща осенью проводится после откачки меда. Можно использовать те же средства, что и весной. В качестве дополнения применяются полоски, пропитанные акарицидом. В это время идет формирование клуба, поэтому эффективности обработки достигнет 99%.

Зоотехнические методы борьбы с варроатозом

Летом большое количество клещей обосновывается в расплоде с трутнями. Учитывая, что в это время не желательна обработка химическими препаратами пчеловоды используют зоотехнические методы борьбы с паразитами.

Они предполагают избавление от трутневого расплода.

В этом случае рядом с пчелиным расплодом помещается еще одна рамка, оснащенная полоской вощины. Здесь пчелы обустроят ячейки с трутнями. После того, как они будут запечатаны, рамка вынимается и помещается в горячую воду, температура которой должна составлять не менее 55 °C. После этого можно распечатать ячейки и отдать пчелам в качестве белковой подкормки.

Рамку окунают в горячую воду

Все паразиты и их потомство погибнет, поэтому погибшие личинки не будут представлять никакой опасности. Борьба с клещом Варроа в этом случае никак не отразиться на качестве меда. При правильно проведенной весенней и осенней обработке подобные меры являются очень эффективными и послужат предупреждению увеличения численности клеща.

Народные средства против варроатоза

Пчеловоды, которые направлены на получение экологически чистого продукта, стараются не использовать химических веществ даже для устранения паразитов. Народные средства менее эффективны, но и они способны дать определенный эффект. Обычно для устранения клещей используется окуривание специальными составами.

В дымарь может помещаться кусочки чаги, гнилушки, небольшое количество сухого хрена и корня лопуха, очистки прополиса, табак, пижму и багульник.

После розжига дым нагнетается в полость улья через нижний леток. Обычно против варроатоза достаточно 12 — 15 кубиков. После этого все летки необходимо закрыть примерно на 5 часов. Обкуривание нужно провести несколько раз с интервалов в 5 — 6 дней.Подробнее о методах борьбы с паразитом смотрите в этом видео:

Другое народное средство от варроатоза — особый целебный отвар. Для его приготовления хвоя с почками и измельченный чеснок заливаются кипятком. Смеси нужно дать настояться не менее суток. После этого ее нужно смешать с сиропом в соотношении 1:5.

Хороший эффект дает и противоварроатозная сетка.

Она имеет сложную структуру: на дно улья сначала укладывается обычная бумага, смазанная вазелином, поверх нее укладывается сетка и небольшой слой ваты. Через сутки нужно проверить ловушку и уничтожить клещей путем сжигания. Профилактика варроатоза может проводиться с помощью этих народных средств.

Варроатоз пчел

Есть такие болезни, борьба с которыми, наверно, будет вестись до конца дней человеческих. В их числе – варроатоз, тяжёлый недуг, поражающий пчёл на всех стадиях их существования. Он представляет настолько серьёзную угрозу для пчеловодства, что Международное эпизоотическое бюро занесло его в список «Б» карантинных болезней пчёл, а многие специалисты, говоря о его распространённости, утверждают, что в Европе нет ни одной пасеки, которая не была бы заражена варроатозом. В России же он является наиболее часто диагностируемым у пчёл заболеванием. Меры борьбы с его возбудителем, клещом Варроа, совершенствуются из года в год, но клещ обладает удивительным свойством приспосабливаться к большинству препаратов, применяемых против него, поэтому эта эпопея ещё очень далека от завершения.

Что такое варроатоз?

Варроатоз (чаще можно услышать разговорное «варооз») – это заболевание, которое может быть отнесено к категории паразитарных. Возбудитель недуга – клещ Варроа-Якобсони из семейства гамазовых. Самка похожа на маленького краба размерами 1,2х1,7 мм., имеет четыре пары лапок и ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Окрас её тела меняется от светло- до тёмно-коричневого. У белого клеща-самца же тело напоминает сферу диаметром 0,8 мм. Продолжительность его жизни короткая: самец погибает сразу после спаривания в ячейке, перед выходом пчелы, из-за того, что его рот не приспособлен для питания. Поэтому можно сказать, что самка работает за двоих. И несмотря на свои малые размеры, вред она наносит в очень даже макроскопических масштабах, лишая пчёл жизненных сил и работоспособности.

Впервые клещ Варроа обнаружил на острове Ява учёный-энтомолог Э. Якобсон и детально описал А. Удеман в 1904 году как паразит индийской пчелы, называемой также «восковой». В 1942 году его обнаружили на советском Дальнем Востоке, а в 1958 г. впервые зарегистрировали на медоносной пчеле в Китае, в долине реки Янцзы. С тех пор он распространился практически по всему земному шару, добравшись, в частности, до СССР в 1964 году.

До сих пор точно неизвестно, что способствовало стремительному размножению паразита. Одна из версий гласит, что к этому приложил руку сам человек. Дело в том, что в Индии, Китае и Индонезии восковую пчелу разводят искусственно для получения мёда, и чтобы повысить устойчивость к заболеваниям в гнёзда медоносных пчёл некоторые пчеловоды помещают соты с расплодом из гнёзд дикой пчелы. При такой практике вполне возможно заражение медоносной пчелы клещом, а учитывая схожую биологию двух видов, нетрудно сделать вывод, что именно привело к такому быстрому его распространению.

Процесс заражения варроатозом таков. В ячейку рабочей пчелы самка проникает за один день, а в трутневую – за один-три дня до запечатывания и остаётся неподвижной в корме, предназначенном для пчелиной личинки. Запечатывание служит для неё сигналом: паразит активизируется и начинает питаться. Когда же созревает кокон и личинка переходит в стадию предкуколки, самка кладёт на его стенку два типа яиц: оплодотворённые и одно-два неоплодотворённых, из которых развивается самец. К рабочим пчёлам откладывается 3-4 яйца, к трутням – 4-5, причём трутнёвый расплод заражается в несколько раз больше и чаще, чем рабоче-пчелиный.

На быстрое развитие яиц влияет два фактора: высокая влажность (60-80%) и относительно высокие температуры (+34-36). Цикл развития длится от 5,5 до 7 дней, и всё это время самка не перестаёт питаться пчелиной гемолимфой и кровью. Самец погибает сразу же после оплодотворения, а молодые самки вместе с «матерью» покидают ячейку после её вскрытия и уже через четыре дня способны к самостоятельной яйцекладке. С весны до осени одна самка может отложить до 25 яиц.

Зимуют паразиты на пчёлах, в прямом смысле слова «высасывая из них все соки» и не давая им сформировать нормальное жировое тело. В итоге каждая самка может привести к гибели одну-две пчелы, причём способна переходить с мёртвой на живую. Клещ отличается живучестью и может обходиться без еды до семи дней, а в запечатанном расплоде – до 40 суток.

Как обнаружить варроатоз?

Сложность диагностики заболевания в том, что на начальной стадии очень нелегко заметить заражение пчелиной семьи клещом, и при соответствующих условиях оно остаётся незамеченным до двух лет. Но если заражение достигает 10%, вся семья обречена на гибель. Внешне определить варроатоз можно по следующим признакам:

В зимний период можно опознать варроатоз по неспокойному поведению пчёл, их прожорливости и наличию больших отходов или при осмотре подонного сора: на белой бумаге очень хорошо видны осыпавшиеся клещи.

Паразита можно обнаружить и на съёмных поддонах среди сора, кусочков воска, перги и засахарившегося мёда. Правда, для многих российских пчеловодов этот метод пока недоступен, поскольку их ульи не оснащены такими поддонами. Увидеть возбудителей можно также при осмотре пчёл, собирая их в прозрачный пластиковый короб такого размера, чтобы они разместились в один слой. Используют для сбора и две вложенные друг в друга чашки Петри или обычные стеклянные банки объёмом до 0,7 литра (последний способ предполагает наличие у пасечника хорошего зрения). Оценить поражённость семьи варроатозом можно при помощи следующего метода:

Иногда можно встретить и несколько иную методику:

Многие пчеловоды проводят этот анализ в рамках подготовки к осенней обработке. Возможно также периодически удалять трутнёвый расплод со специальных т.н. «отстроечных» рамок, однако этот способ трудозатратен как для пчеловода, так и для пчёл, поскольку им необходимо строить дополнительные соты и выращивать трутнёвый расплод.

Заразиться варроатозом пчела может как сама по себе, занимаясь воровством мёда или блуждая по пасекам и окрестностям, так и с помощью человека – например, при объединении семей, одна из которых оказалась заражённой. Опасность представляет также невнимательная покупка пчёл и маток.

Как его вылечить?

Следует сразу предупредить вот о чём: какими бы методами и препаратами вы не пользовались (а их на сегодняшний день существует немало), полностью варроатоз искоренить вам не удастся. Максимум, что вы сможете сделать – это снизить уровень заклещёванности до т.н. условно-безопасного, но и после этого не следует пускать ситуацию на самотёк. Если на личинке находится один клещ, то заражённые трутень или пчела не будут отличаться от здоровых по своему внешнему виду, однако трутни лишатся потенции, а пчёлы будут меньше весить и не обладать прежней работоспособностью. К тому же клещ, как мы уже рассказывали, быстро размножается, ослабляя всю семью. Потемнение и гниение погибших личинок и куколок, которых пчёлы не успевают выбрасывать из улика, тоже способствует быстрой смерти пчелиной семьи.

Методы борьбы с варроатозом подразделяются на:

Из химпрепаратов наиболее эффективными считаются тимол и пары муравьиной и щавелевой кислот. Одно время они были очень популярны в пчеловодстве благодаря тому, что обладали необходимым акарицидным действием, но из-за несовершенной технологии применения и некоторых вызываемых ими побочных эффектов от них в конце концов отказались. Однако в начале XXI века на волне повального стремления к потреблению экологически чистых продуктов о них снова вспомнили, в частности, немецкие пчеловоды. Сегодня они активно используют муравьиную кислоту, пропитывая ею салфетки, и щавелевую, добавляя её в корм пчёлам вместе с сахарным сиропом. Распространено и применение тимола: его кристаллы или порошок рассыпают по 0,2 гр. по верхним брускам сотовых рамок или же размещают поверх сотов в мешочках по 10-15 гр.

Преимущество использования муравьиной и щавелевой кислот и тимола – в отсутствии привыкания к ним паразитов. Тем не менее такой способ борьбы остаётся в качестве резервного. Кроме того, на клещей в запечатанном расплоде не действует ни одно из упомянутых веществ. Существенным минусом является также ограниченное время их использования в ульях – не более двух суток.

Зоотехнические методы борьбы пришли в пчеловодство из ветеринарии и агрономии в конце 80-х годов ХХ века и представляют собой использование препаратов на основе акарицидов – амитраза и флювалината, позже – кумофоса. Их производят в виде водных растворов (аэрозолей) и как полимерные (или деревянные) полоски с пропиткой. В разных странах они выпускаются под своими названиями. Российскому пчеловоду препараты-аэрозоли известны под следующими названиями: бипин, бипин-Т, дилабик, апитак, варрооль, апипротект, перицин, аква-фло, бивар, бивароол. Полоски же, которые устанавливают в междурамочном пространстве, носят название варроалол, алидез, ветфор, фумисан, амипол-Т, пак-750а и другие.

Используют все эти препараты или до, или после сбора пчёлами мёда, поскольку всё ещё не выяснено, влияют ли они на качество мёда и в какой степени, а следовательно, представляют ли они опасность для человека. Единственное, что удалось заметить – это привыкание молодых популяций паразита к флювалинату и амитразу (напомним, что все эти препараты сделаны на их основе) в течение 4-6 лет при их постоянном применении. Интересно, что привыкание взаимосвязано: если у клеща возникла стойкость к одному акарициду, она автоматически приводит к устойчивости против другого. Но с приобретением иммунитета клещи заметно теряют в своей жизнеспособности и размножении. В этом случае специалисты рекомендуют поменять препарат на любой другой – например, на химический. Тем самым уже за 2-4 года устойчивость к акарицидам может исчезнуть.

Предотвратить возникновение устойчивости клеща к препаратам можно и с помощью своеобразного календаря противоварроатозных обработок, которые принято проводить с такой регулярностью:

На фоне описанных выше способов биологические методы по ряду причин не столь популярны и распространены, но тем не менее в ряде местностей их успешно применяют, а значит, о них имеет смысл упомянуть. Один из них – использование книжного ложноскорпиона. Несмотря на свой устрашающий вид, он абсолютно безопасен для человека и даже приносит пользу, поскольку поедает сеноедов, пылевых клещей, вредителей гербариев и книг, постельных клопов и ещё ряд мелких насекомых. Он распространён по всей планете, однако в России встречается преимущественно в южных районах. Как вариант, возможно его выращивание в неволе и доставка на заражённую пасеку. Некоторая практика его применения в борьбе с варроатозом показала неплохие результаты: так, замечено, что один ложноскорпион за день съедает несколько клещей. Убедиться в этом можно, посмотрев предлагаемое видео (видео – использование ложноскорпиона в борьбе с варроатозом).

Второй биометод, успешно применяемый пчеловодами, заключается в использовании строительных (или отстроечных) рамок, на которых пчёлы строят трутнёвые ячейки. Его суть такова: как уже упоминалось, трутнёвый расплод поражается болезнью намного чаще и сильнее, чем рабочий, поэтому при обнаружении признаков варроатоза его запечатывают на этих рамках, затем из расплода вырезают куски сот и перетапливают на воск. Этот способ помогает значительно уменьшить весеннюю численность клещей, нанося существенный урон молодой популяции.

Ещё один вариант заключается в создании условий, при которых в маточных семьях длительное время нет расплода. Иногда в июне пчеловод делает отводки, забирает в них почти весь расплод, кроме свежего засева, и вывозит не менее, чем за 5 км. от пасеки. Клещи оказываются на пчёлах, и дело остаётся лишь за тем, чтобы обработать отводки химпрепаратом.

Иногда можно встретить упоминание о таких мерах борьбы с вредителем, как термическая и магнитная обработка. Оба они относятся к физическим методам воздействия и являются достаточно спорными в плане эффективности. Первый способ можно назвать принадлежащим истории: он был очень популярен на крупных и промышленных пасеках в 70-80 годах ХХ столетия, но быстро продемонстрировал свою убыточность и опасность для пчеловодов. Дело в том, что при его применении пчёлы обрабатывались высокими температурами от +43 до +46 градусов в течение 12-13 минут, что нередко приводило к смерти не только клещей, но и матки, а также чуть ли не всех рабочих пчёл. Опасности при этом подвергались также и сами пчеловоды, поэтому со временем его в основном перестали применять (хотя кое-где ещё можно встретить упоминания о его использовании по сей день).

Что же касается второго способа, то к нему пока ещё относятся настороженно и расценивают как более профилактическое мероприятие, чем лекарство. Магнитная обработка заключается в использовании в зоне движения пчёл сильных парных магнитов. Предполагается, что пересечение ими магнитного поля вызывает осыпание клещей в заранее подготовленные механические ловушки – например, лотки, покрытые промасленной или провазелиненной бумагой, – что предотвращает их возврат на тело пчелы. Однако, как мы уже говорили, полных данных об эффективности этой меры пока нет.

Кроме того, ни один физический метод не действует на клещей, находящихся на запечатанном расплоде.

Как предупредить варроатоз?

Предупредить это тяжёлое заболевание, возможно, легче, чем впоследствии его лечить, однако стопроцентно оградить свою пасеку от него у вас всё равно не получится. Тем не менее в арсенале пчеловодов есть несколько весьма действенных профилактических мер, которые наверняка помогут хотя бы существенно снизить риск заражения клещом Варроа-Якобсони. К ним относятся:

Нестандартные методы борьбы

Но человек не был бы человеком, если бы помимо способов, предлагаемых ему промышленностью, не придумал бы свои по принципу «голь на выдумки хитра». Многолетний опыт борьбы с варроатозом породил ряд неожиданных методов, о которых имеет смысл упомянуть хотя бы вкратце, в качестве обмена опытом.

Существует ещё немало подобных народных способов, и наверняка каждый опытный пчеловод знает свои маленькие хитрости, с помощью которых ему удаётся эффективно бороться с варроатозом.

С одной стороны, варроатоз – это действительно опасная и страшная пчёлам болезнь не только из-за своих последствий, но ещё и потому, что ослабленная им семья не может сопротивляться другим недугам. С другой стороны, наличие таких разнообразных способов лечения показывает, что не всё так страшно на самом деле, как видится в первый раз. Главное, что требуется от пчеловода в этом случае – не теряться и не паниковать, а пробовать все возможные и доступные методы борьбы: что-нибудь, а особенно их комбинация, обязательно поможет. А для того, чтобы наши слова е казались неоправданно оптимистическими, мы предлагаем вам посмотреть вот это видео, в котором вам подробно расскажут обо всех методах борьбы с варроатозом.