в настоящее время принято считать что термин биосфера ввел в науку такие ученые как

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на Земле

Содержание:

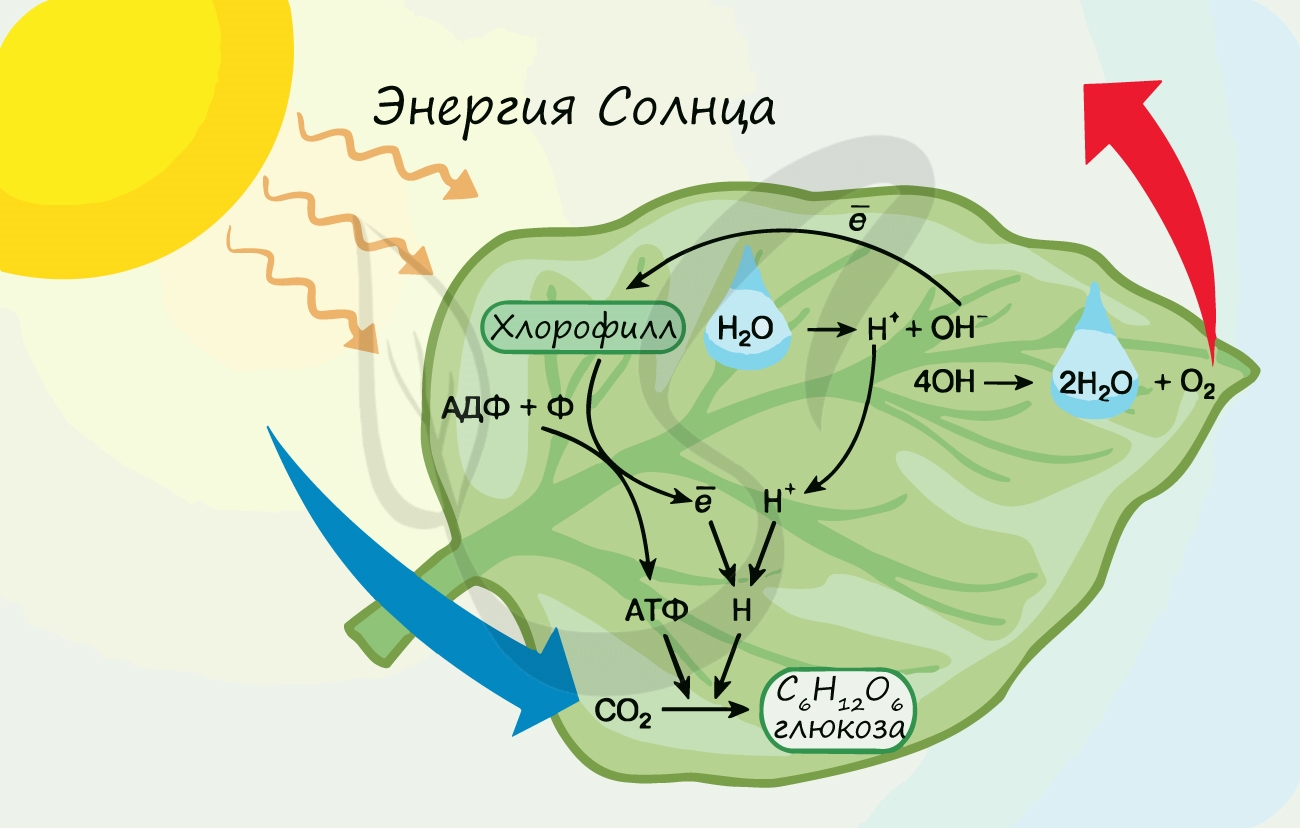

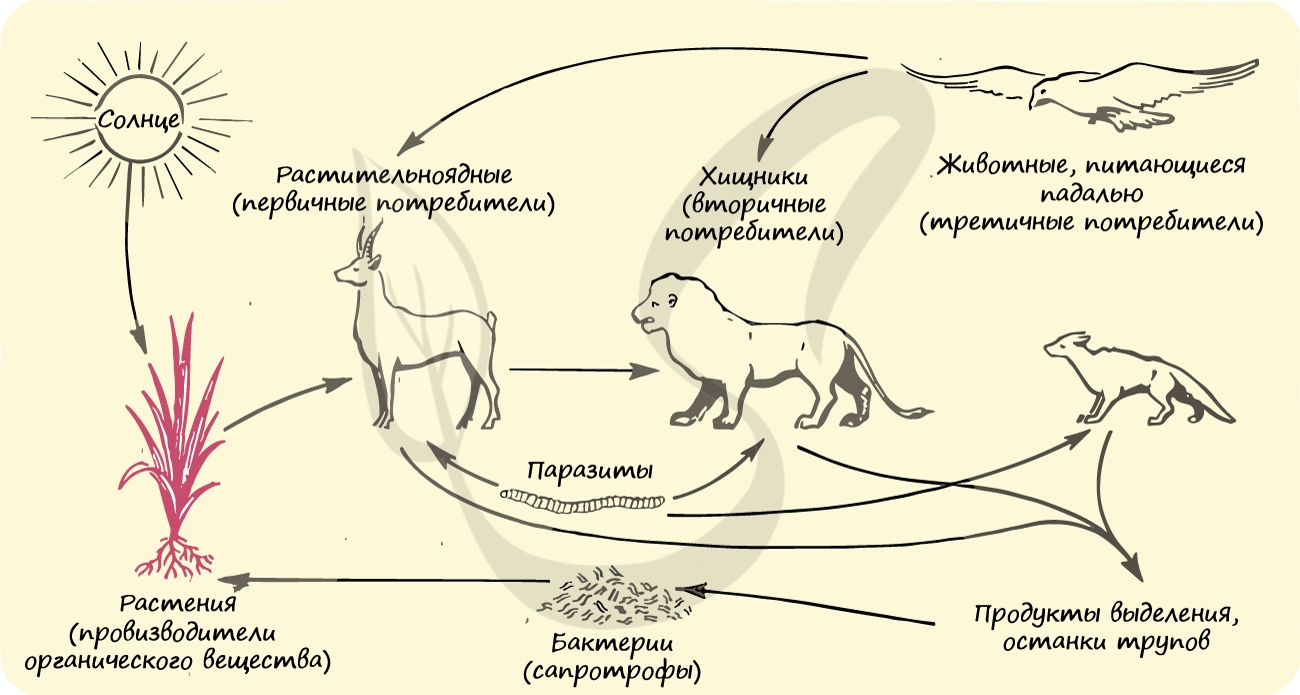

Биосферу можно также назвать глобальной экосистемой. Важной ее составляющей является, так называемая, сложная система круговорота между организмами и сложными химическими веществами. Одним из основополагающих процессов в глобальной экосистеме можно смело считать фотосинтез. Также, к основным процессам относятся трофические связи организмов, находящихся в одной пищевой цепи.

В живую оболочку Земли, кроме растений, микроорганизмов, животных, входят продукты жизнедеятельности организмов, такие как, уголь, нефть.

Останки живых организмов, осадочные породы также составляют часть биосферы.

Если из данной экосистемы изъять, к примеру, воздух или воду, то вся система рушится. Это, в конечном итоге, может пагубно отразится на всей системе и вывести ее из гармонии. Строение органических веществ соответствует среде обитания, а их разнообразие говорит о многообразии пространств, в которых живут те или иные организмы.

Последние годы человечество только этим и занимается. Люди обедняют и осушают почву, уничтожают леса, истребляют животных, загрязняют воздух и воду. Тем самым нанося непоправимый вред биосфере и самим себе в частности.

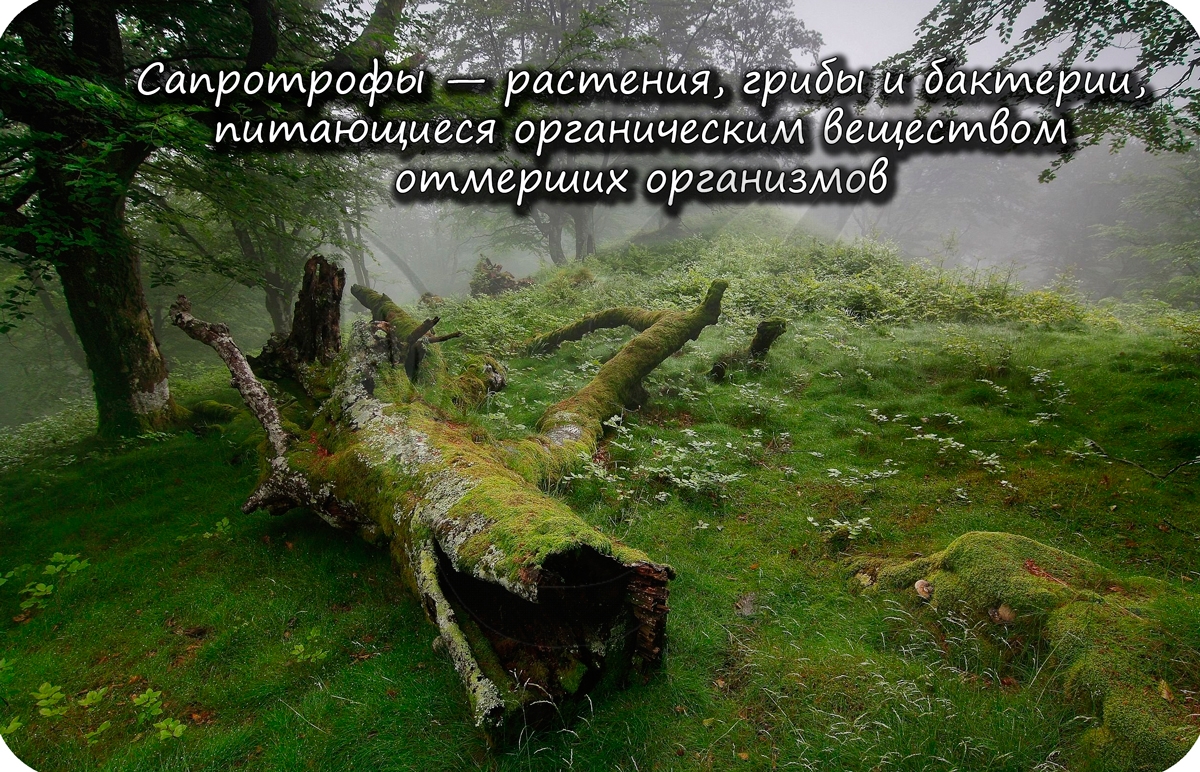

Существование экосистем предполагает обмен энергетическими потоками, первым звеном в котором являются автотрофные организмы, продуцирующие органику.

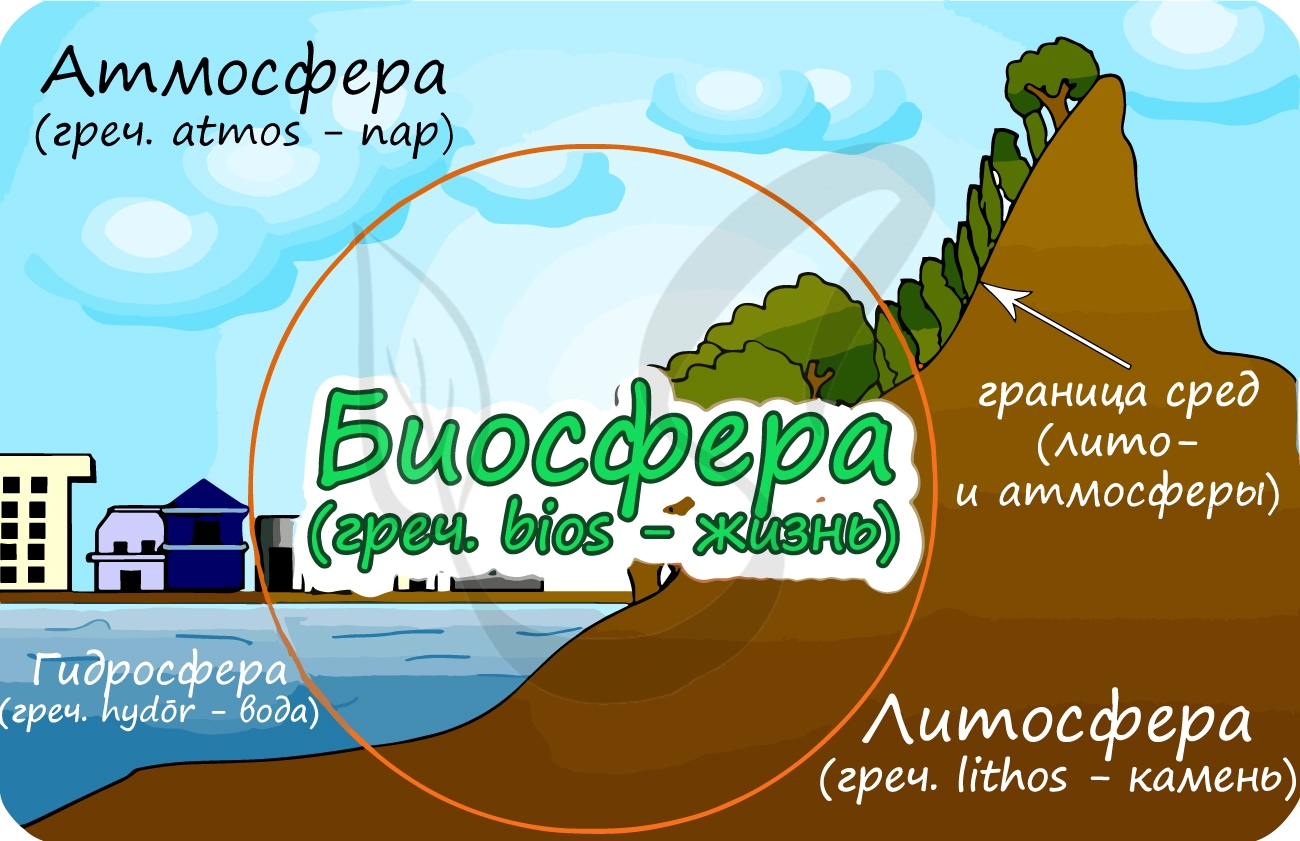

Биосфера – это оболочка Земли, то пространство, где существует жизнь. Термин «биосфера» был введен австрийским ученым Эдуардом Зюссом в 1875 году. Позже учение о «пленке жизни» продолжил естествоиспытатель Владимир Вернадский. По его учению, в биосфере взаимосвязаны все компоненты на геохимическом уровне. Вернадский ввел новый термин – «ноосфера», он доказал, что живые организмы являются определяющими в жизненной силе Земли.

Живая оболочка планеты является саморегулируемой системой, обладающей свойствами саморегуляции.

Разнообразие видов, форм жизни обуславливает стабильность и устойчивость жизненной сферы. Окружающая среда наносит отпечаток на внешний вид, строение организмов, которые проявляются в различных адаптациях, приспособлениях, ответных реакциях.

Жизнь кишит везде, все ее элементы связаны, влияют друг на друга и на природу в целом. В атмосфере живет множество животных и микроорганизмов, которые передвигаются активным или пассивным способом.

Грибные и бактериальные споры были найдены на высоте 20—22 км.

Учение В.И. Вернадского о биосфере

В.И. Вернадский – общепризнанный разработчик учение о биосфере. Он ввел понятие «живого вещества», как формирующего фактора биологической геосферы.

Функции живого вещества по учению Вернадского:

В.И. Вернадский смог выделить несколько основных функций биосферы. А именно:

| Функции | Содержание |

| Газовая функция | В результате фотосинтеза растения выделяют кислород. Данная функция осуществляется также благодаря животным, выделяющим углекислый газ в окружающую среду. |

| Концентрационная функция | Осуществляется в организмах различных животных, которые имеют способность накапливать в своих телах определенные химические элементы, такие как углерод и кальций. |

| Окислительно-восстановительная функция | Основывается на превращении веществ и энергии в процессе жизнедеятельности. В результате химических реакций получаются соли, окислы и разнообразные органические и неорганические соединения. Именно благодаря этой функции образовываются железные и марганцовые руды. |

| Функция образования среды | Подразумевает трансформацию физических и химических характеристик среды обитания организмов, включая атмосферу, грунт, моря и океаны. |

| Функция накопления кальция | Преобразование химического элемента в углекислые, щавелевокислые, фосфорнокислые кальциевые соли. |

Особенностью живого вещества является то, что компоненты, входящие в его состав проявляют устойчивость исключительно в живых организмах.

Структура биосферы

Согласно учению Вернадского биосфера являет собой организованную сферу планеты, которая находится в контакте с живыми организмами.

В.И. Вернадский в составе биосферы выделял такие элементы:

Живое вещество, его функции

В основе концепции глобальной экосистемы заложено понимание термина «живое вещество». Большую часть живого вещества составляет земная растительность (около 90%). Данное вещество является самым мощным энергетическим, а также геохимическим фактором, его можно смело назвать основным фактором развития биосферы.

Как известно, источником биохимической активности живых организмов является солнечная энергия, без которой не сможет произойти такой важный процесс как фотосинтез.

С самого своего появления жизнь не стоит на месте, а постоянно развивается. Тем самым, влияя на окружающую среду и, в определенной мере, изменяя ее.

Исходя из этого, можно с полной уверенностью сказать, что эволюционный процесс экосистемы и всей органической жизни проходит параллельно.

Жизнь на нашей планете появилась около четырех миллиардов лет назад, с этого самого момента на Земле и сформировалась биосфера. Огромный вклад в образование биосферы внесли цианобактерии. Они первыми освоили кислородный фотосинтез. Других претендентов на производство атмосферы не существовало в мире прокариотов.

Живая оболочка Земли — это не только сфера, в которой находится все живое, но и совместный результат деятельности организмов. Вещество и биосфера неразделимы. Биосферный уровень включает в себя все живое вещество планеты.

Геологический круговорот веществ происходит в течение многих тысяч и миллионов лет. В процессе круговорота образуется живое вещество из неорганических соединений, впоследствии органика распадается на неорганические компоненты.

Особенности распределения биомассы на Земле

Состав и распределение биосферы – один из интереснейших вопросов в биологии.

Биосфера включает в себя огромное количество растений, животных и других форм жизни нашей планеты. Термин «ноосфера», предложенный Вернадским в начале 20-го столетия, получил широкое распространение.

В современном мире огромное влияние на биомассу оказывает человек. Сокращаются площади, производящие живую массу.

Биосфера

Запомните, что наибольшая концентрация живого вещества сосредоточена на границе сред (к примеру, на границе литосферы и атмосферы).

Границы биосферы

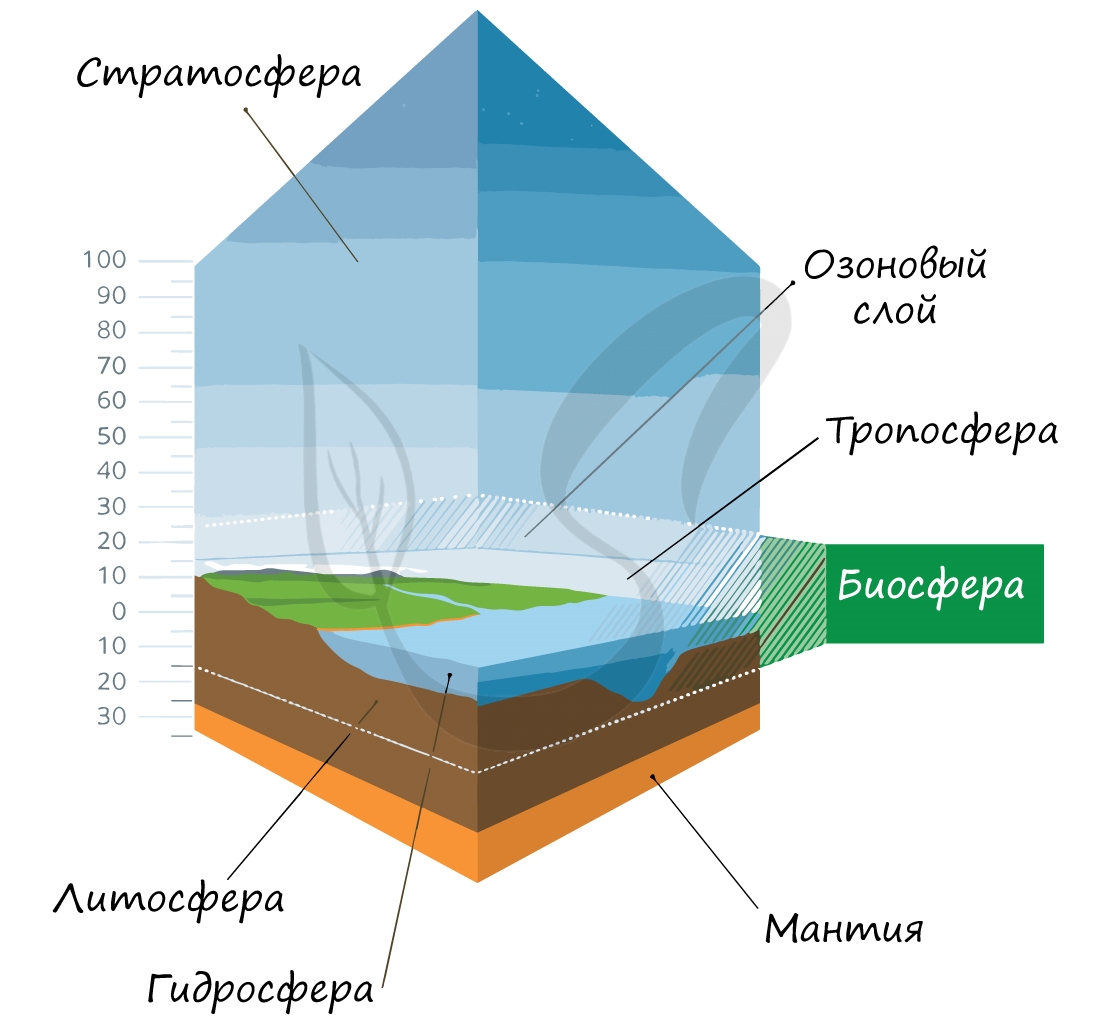

Выше «озонового экрана» существование жизни в привычном для нас виде невозможно, так как губительное УФ (ультрафиолетовое) излучение уничтожает все живое. Возникновению жизни в недрах Земли препятствует высокая температура, оказывающая разрушительное воздействие.

Вещество биосферы

Формируется без участия живых организмов. Базальт, гранит, песок, золотоносные руды. К косному веществу можно отнести горные породы магматического происхождения, образовавшиеся в результате извержения вулканов.

Это вещество образуется живыми организмами в процессе их жизнедеятельности. Примерами биогенного вещества могут послужить залежи известняка, природный газ, кислород, нефть, каменный уголь, торф.

Биокосное вещество создается одновременно деятельностью живых организмов и косными процессами. Таким образом, биокосное вещество объединяет в себе живое и косное вещества.

Функции живого вещества

Деятельность живых организмов обеспечивает постоянный газовый состав атмосферы. В ходе дыхания животные поглощают кислород и выделяют углекислый газ, а растения в ходе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Бактерии хемотрофы также выделяют в атмосферу некоторые газы, полученные окислением сероводорода, азота.

Я никогда не перестану восхищаться этой функцией живого вещества. Вы только вдумайтесь: на одной и той же почве, рядом друг с другом, растут совершенно разные растения по форме, размеру и окраске плодов, цветков! Каждый раз задумываешься: как это возможно?

Живые организмы способны окислять и восстанавливать различные химические вещества. На реакциях окисления и восстановления основан метаболизм (обмен веществ) любого живого существа, подобные реакции протекают постоянно в ходе фотосинтеза, энергетического обмена.

Теория биогенной миграции атомов Вернадского В.И.

При непосредственном участии живого вещества в биосфере непрерывно осуществляется биогенная миграция атомов. Даже сейчас, с каждым вашим вдохом, атомы кислорода соединяются с гемоглобином эритроцитов, доставляются по крови к клеткам тканей организма и становятся частью ваших клеток.

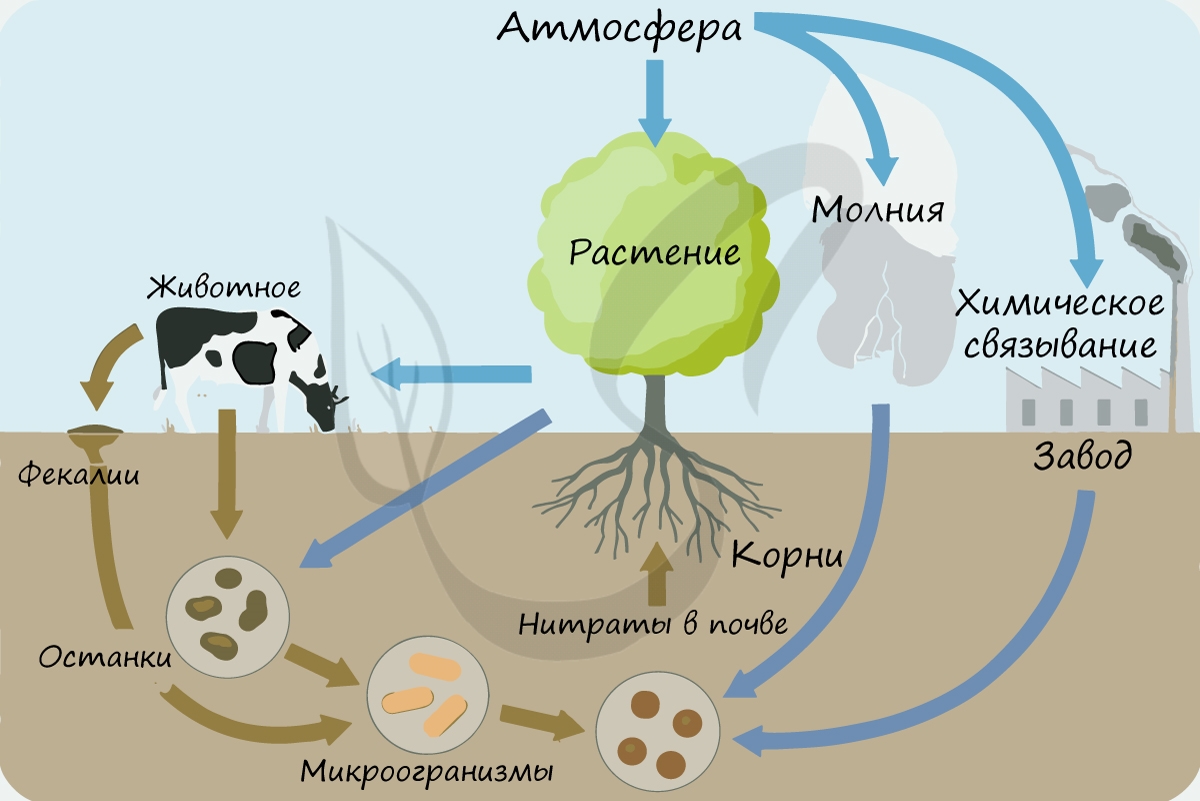

Откуда взялся кислород, которым мы дышим? Его в процессе фотосинтеза выделили растения. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют животные, углекислый газ, который образуется при разложении останков растений и животных. Получается круговорот атомов.

Я искренне восхищаюсь этой теорией, она показывает непрерывность жизни, бесконечность нашего существования и единство всего живого.

Ноосфера

К сожалению, нынешняя ситуация напоминает старую поговорку: «Пока не потеряешь, не осознаешь ценность». Неужели растения должны исчезнуть с лица Земли, чтобы мы вспомнили о том, что благодаря фотосинтезу в их листьях мы дышим кислородом? В этом случае чувство нашего ложного величия может сильно пострадать.

Круговорот веществ

Подобно этому, долгое время нефть и уголь были почти полностью исключены из круговорота веществ, однако в настоящее время человек «вернул их в строй» вместе с выхлопными газами.

Азот находится в воздухе, которым мы дышим, и составляет 78% от его объема. Большая часть азота поступает в почву и воду благодаря деятельности микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Широко известны клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений, находящиеся с ними в симбиозе. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный азот в нитраты, которые необходимы для роста и развития растения и могут быть усвоены им, в отличие от атмосферного азота (газа).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что такое биосфера. Ее границы, структура и функции

Биосфера – место обитания живых существ. Зарождение жизни тесно связано с развитием оболочек земли. Она начала свое формирование около 4 миллиардов лет назад, затем появились первые признаки жизни на нашей планете.

Становление биосферы и ее поэтапное формирование обусловлено влиянием ряда факторов: действием на Землю космической энергии, развитием живых организмов и человечества.

Термин биосфера ввел австрийский ученый Зюсс еще в 19 столетии, он выделил все оболочки Земли, но подробное их описание совершил в 20 ст. отечественный ученый В.И. Вернадский (первый президент Украинской Академии Наук). Он описал границы биосферы, разработал единое учение о биосфере.

История создания учения

Весь накопленный человечеством к концу XIX века мыслительный опыт требовал систематизации знаний о “живом слое земли”. Многообразие взаимосвязей живых организмов с окружающей их средой интересовало многих мыслителей еще в средние века, самим термином “биосфера” наука обязана Зюссу, австрийскому геологу, предложившему его в 1875 году.

Но является основоположником учения о биосфере именно Вернадский – Владимир Иванович первым дал определения составляющих ее частей.

Учение Вернадского базируется на глубоких знаниях русского ученого в области биологии, биогеохимии и других наук, без которых невозможно системное понимание происходящих в живой природе процессов. До периода работы над своим фундаментальным учением автор изложил его основы в научных работах в области химии, минералогии, биохимии. Само учение о биосфере как самостоятельный научный труд было создано в 1926 году.

Понятие биосферы и ноосферы

Хотя термин “биосфера” был введен в науку до учения Вернадского, именно его его трактовка стала общеупотребительной. Сам Вернадский определял биосферу как “область существования живого вещества”, включая в нее три оболочки нашей планеты: литосферу, гидросферу и атмосферу. Другими словами, эта сложнейшая система охватывает собой все места существования жизни Земле:

Далее учение о биосфере развивалось, в современной трактовке появилось новое определение биосферы. В него добавилась та часть планетарной материи, которая находится в непрерывном процессе обмена с живыми организмами.

Понятие ноосферы также открыл для ученой общественности Вернадский. Под этим термином он подразумевал все сферы взаимодействия человека с живой природой и все то влияние, которое это взаимодействие оказывает.

Основные положения учения Вернадского заключаются в постоянстве количества живого вещества на Земле, зависимости живой материи от энергии Солнца и вулканического тепла, признании происхождении живых организмов только от себе подобных (жизнь – из жизни), ведущей роли зеленых растений в усвоении энергии Солнца (фотосинтез). Русский ученый также доказал, что современная жизнь на планете связана генетически с жизнью прошедших эпох.

Живое вещество, его функции

В основе концепции глобальной экосистемы заложено понимание термина «живое вещество». Большую часть живого вещества составляет земная растительность (около 90%). Данное вещество является самым мощным энергетическим, а также геохимическим фактором, его можно смело назвать основным фактором развития биосферы.

Как известно, источником биохимической активности живых организмов является солнечная энергия, без которой не сможет произойти такой важный процесс как фотосинтез.

С самого своего появления жизнь не стоит на месте, а постоянно развивается. Тем самым, влияя на окружающую среду и, в определенной мере, изменяя ее.

Исходя из этого, можно с полной уверенностью сказать, что эволюционный процесс экосистемы и всей органической жизни проходит параллельно.

Жизнь на нашей планете появилась около четырех миллиардов лет назад, с этого самого момента на Земле и сформировалась биосфера. Огромный вклад в образование биосферы внесли цианобактерии. Они первыми освоили кислородный фотосинтез. Других претендентов на производство атмосферы не существовало в мире прокариотов.

Живая оболочка Земли — это не только сфера, в которой находится все живое, но и совместный результат деятельности организмов. Вещество и биосфера неразделимы. Биосферный уровень включает в себя все живое вещество планеты.

Геологический круговорот веществ происходит в течение многих тысяч и миллионов лет. В процессе круговорота образуется живое вещество из неорганических соединений, впоследствии органика распадается на неорганические компоненты.

Важнейшим результатом биогеохимических преобразований органического вещества можно считать кислородную революцию. Огромный вклад в это биогеохимическое изменение внесли древнейшие организмы — цианобактерии. Именно они явились родоначальниками фотосинтеза, в результате которого выделялся кислород, изменивший до неузнаваемости облик нашей планеты.

Границы и слои биосферы

По Вернадскому, принадлежность планетарного вещества к биосфере определяется наличием в нем тех или иных форм жизни.

Воздушная среда в биосфере является верхним слоем. Его границы определяются уровнем проникновения агрессивного ультрафиолетового излучения: наверху тропосферы (надвоздушной оболочки Земли) жесткий ультрафиолет не дает развиваться живым организмам, а значит, границы биосферы заканчиваются. Верхняя граница биосферы находится на высоте 20 км над уровнем моря.

Нижние границы биосферы определяются температурным порогом, при котором может существовать жизнь. В почве Земли этот порог достигает 4 км, а в воде – 11 км. Именно на этих уровнях ученые находят живые микроорганизмы.

От тундры до тропических лесов. Классификация биомов планеты

Характеристика биосферы неразрывно связана с понятием биом. Под этим термином понимаются крупные биологические системы, которые имеют некий преобладающий тип растительности или специфические особенности ландшафта. Всего их девять. Ниже представлена краткая характеристика основных биомов биосферы:

Структура биосферы

Состав биосферы по Вернадскому представлен следующими структурами:

1. Живое вещество. Ученый определял его как совокупность всех живых существ, населяющих планету в текущее время.

2. Биогенная материя. Это продукты жизнедеятельности живых существ.

3. Косное вещество. По учению Вернадского, это элемент биосферы, который образуется без вклада живой материи. К косному веществу ученый относил горные породы (небиогенные), а также минералы.

4. Биокосное вещество. Этот структурный элемент биосферы образован взаимодействием живого вещества и неживых структур. К биокосному веществу ученый относил воду, почву, атмосферу у поверхности Земли.

Свойства и основные функции

Энергетическая функция. Живые существа накапливают энергию Солнца, потребляя на собственные нужды около 15% ассимилированной энергии. Оставшаяся часть накапливается в биосфере, преобразуется и рассеивается в ней.

Газообразующая функция. Подавляющее большинство основных газов биосферы синтезируется и преобразуется живым веществом. В поддержании постоянства газового состава Земли биосфера играет важнейшую роль.

Концентрационная функция. Живое вещество биосферы способно избирательно концентрировать химические элементы, и далее служить для человека либо источником питательных веществ, либо нести опасность (например, отравления тяжелыми металлами).

Деструктивная функция. Живое вещество бесконечно вовлекает неживые структуры в метаболический круговорот, что порождает перетекание живых структур в неживые и обратно.

Средообразующая функция. Это сумма всех вышеперечисленных функций биосферы, позволяющая преобразовывать окружающую среду в подходящую для развития жизни в ней.

Думай, делай выводы, действуй

Проверь свои знания

Выполни задания

Обсуди с товарищами

Выскажи мнение

Как происходило формирование такого биокосного вещества, как ил?

В последние годы были получены сведения, что следы жизни в литосфере прослеживаются глубже — до 7,5 км.

В настоящее время принято считать что термин биосфера ввел в науку такие ученые как

Источник:Реферат по дисциплине: «Философия науки, техники и образования. Болонский процесс» на тему: «Ламарк, Вернадский и биосферология». — Донецк: ДонНТУ, 2011.

Термин «биосферология» нельзя признать удачным, так как он невольно сужает рамки учения о биосфере, включающего многие разделы естественных и общественных наук, до одной «логии» (хотя «учение о биосфере» и есть перевод термина «биосферология» на русский язык). Семантически в русском языке точнее было бы труднопроизносимое наименование «биосферософия» по созвучию с философией или «био-сферистика». Биосферология объединяет частные (биогеоценотическую, геофизическую, геохимическую, термодинамическую, палеонтологическую, географическую, генетическую и т. д.) концепции биосферы.

Биосфера (греч. bios — жизнь, sphaira — шар) — область жизни на Земле. Существование на нашей планете особой естественной реальности — сферы жизни — отмечалось в науке уже в конце 18 — начале 19 вв. (например, Ламарком), но впервые термин Б. был использован в 1875 австрийским геологом Э. Зюссом для обозначения всех живых организмов, населяющих Землю.[1,c.79].

В буквальном переводе термин “биосфера” обозначает сферу жизни и в таком смысле он впервые был введен в науку в 1875 г. австрийским геологом и палеонтологом Эдуардом Зюссом (1831 – 1914). Однако задолго до этого под другими названиями, в частности «пространство жизни», «картина природы», «живая оболочка Земли» и т.п., его содержание рассматривалось многими другими естествоиспытателями.

Первоначально под всеми этими терминами подразумевалась только совокупность живых организмов, обитающих на нашей планете, хотя иногда и указывалась их связь с географическими, геологическими и космическими процессами, но при этом скорее обращалось внимание на зависимость живой природы от сил и веществ неорганической природы. Даже автор самого термина «биосфера» Э.Зюсс в своей книге «Лик Земли», опубликованной спустя почти тридцать лет после введения термина (1909 г.), не замечал обратного воздействия биосферы и определял ее как «совокупность организмов, ограниченную в пространстве и во времени и обитающую на поверхности Земли».

Первым из биологов, который ясно указал на огромную роль живых организмов в образовании земной коры, был Ж.Б.Ламарк (1744 – 1829). Он подчеркивал, что все вещества, находящиеся на поверхности земного шара и образующие его кору, сформировались благодаря деятельности живых организмов.

Факты и положения о биосфере накапливались постепенно в связи с развитием ботаники, почвоведения, географии растений и других преимущественно биологических наук, а также геологических дисциплин. Те элементы знания, которые стали необходимыми для понимания биосферы в целом, оказались связанными с возникновением экологии, науки, которая изучает взаимоотношения организмов и окружающей среды. Биосфера является определенной природной системой, а ее существование в первую очередь выражается в круговороте энергии и веществ при участии живых организмов.

Труды В.И.Вернадского внесли огромный вклад в развитие многих разделов естествознания, но и принципиально изменили научное мировоззрение XX века, определили положение человека и его научной мысли в эволюции биосферы, позволили по-новому взглянуть на окружающую нас природу как среду обитания человека, поставили много актуальных проблем и наметили пути их решения в будущем.

Цель доклада – рассмотрение основных концепций учения о биосфере Жана-Батиста Ламарка и Владимира Ивановича Вернадского.

Положения о биосфере и ноосфере находят свое использование в современных стратегиях социаль¬но-экологического развития. Данный аспект научного на¬следия Ламарка и Вернадского следует не только раскрывать в соответ¬ствующих исследованиях, но и доводить их до сознания широкого круга людей.

Вопросы философии и методологии науки стали приобретать высо¬кую социальную значимость. Они становятся предметом внимания не только представителей научного знания, но и включаться в систему образования.

Выдающийся ботаник

Признание Ламарк получил благодаря своему первому печатному труду «Флора Франции» в 3-х томах, опубликованному в 1778 при поддержке Бюффона. Это был практический определитель растений, простой и удобный в пользовании. В 1779 король утверждает Ламарка адъюнктом-ботаником Академии наук. В 1880-1881 Ламарк в качестве гувернера сына Бюффона путешествует по Европе, изучает ботанические, палеонтологические и зоологические коллекции, спускается в рудники, проводит полевые исследования. В 1783 Ламарк приступил к многолетней работе по составлению ботанического словаря в рамках «Методической энциклопедии». Первый выпуск вышел в 1785, а всего он описал 2000 родов растений. В 1791 — 1800 для этой же энциклопедии Ламарк составляет «Иллюстрации родов растений» (два тома текста и 900 таблиц в трех томах). Одновременно Ламарк, опираясь на принципы классификации ботаника Б. Жюсье, разрабатывает естественную систему растений, в которой их иерархия определяется степенью усовершенствования цветка и плода. Используя идею субординации органов, Ламарк предложил шесть ступеней совершенства (градации) растений: тайнобрачные, однолопастные, неполные, сложноцветные, однолепестковые, многолепестковые. С 1792 он участвует в издании «Журнала «Естественной истории», в котором излагает методы и принципы своей системы.

Понятие о биосфере

Ламарк первым разделил все созданное природой на 2 ветви:

До него все разделяли на три царства: животные, растения и минеральные вещества.

Также в своих трудах он сопоставил признаки живых и неживых тел. Ключевые из них:

Согласно данной теории, возраст Земли чрезвычайно велик, и поэтому все сложные вещества земной коры рано или поздно должны были бы уже давно разложиться до простых составляющих ее элементов (les principes). Однако сложные вещества встречаются на поверхности Земли довольно часто, и это заставляет Ламарка предположить, что существует какая-то сила, постоянно действующая в направлении, противоположном естественному процессу распада. Сила эта, охарактеризованная им как «особо мощная и постоянно действующая», есть не что иное, как жизнедеятельность организмов, или попросту «сила жизни» («pouvoir de la vie»). Ламарк считает, что все живые существа способны создавать сложные соединения, но если для растений в качестве исходного материала пригодны находящиеся в «свободном состоянии» основные элементы (les principes), то животные могут использовать только соединения, изначально образованные растениями. При этом все потребляемые живыми организмами вещества подвергаются существенной переработке, и если это сложные соединения, то в них меняются количественные соотношения первичных элементов.

Таким образом, согласно данной теории все сложные вещества, встречающиеся в природе в свободном состоянии, представляют собой остатки растений и животных или продукты их выделения. Непрекращающаяся же активность живых организмов все время изменяет облик поверхности Земли и, как отмечает Ламарк, остается только удивляться, что эта «бросающаяся в глаза истина» признается еще далеко не всеми натуралистами.

Выводы

Подобная позиция в корне отличается от представлений, характерных для классической естественной истории с ее подчеркнутым креационизмом и допущением непосредственного вмешательства Творца в поддержание строгой упорядоченности всего и вся. Например, согласно взглядам на «экономию природы» Карла Линнея, в мире живых организмов действуют три строго сбалансированных процесса, а именно: «размножение», «сохранение» и «разрушение», причем соотношение этих процессов устанавливается не в результате их прямого взаимодействия (такая логика была бы естественной уже только для биологии второй половины ХХ в.), а сверху (т.е. Творцом) с помощью специально задаваемого принципа «пропорциональности».

Как и многих других мыслителей своего времени, Ламарка не оставляет равнодушным проблема сущности жизни. Он очень четко отделяет живое от неживого, подчеркивая, что жизнь не есть еще вещество и что «живые существа ускользают от материи посредством самой присущей им природы». Вместе с тем Ламарк подчеркивает, что без материи жизнь существовать не может, и, как справедливо подметил современный французский исследователь Гульвен Лоран, он даже порой обращается к отнюдь не безвинной игре слов, фактически приравнивая «жизненный принцип» («principe vital») к «жизненному движению» («mouvement vital»), т.е. абстрактную идею организации жизни к реальным причинно-следственным механизмам, лежащим в основе жизнедеятельности организмов.

Хотя рассуждения Ламарка о взаимоотношениях вещества и жизни кажутся в чем-то наивными, они на самом деле не менее наивны, чем некоторые представления Вернадского, в частности его крайне неудачный термин «живое вещество», столь широко тиражированный в учебной (в том числе школьной) литературе. Для Ламарка как раз никакого «живого вещества» нет, а есть отдельно «жизнь» и «вещество».

Вопрос о происхождении жизни, согласно Ламарку, находится вне сферы науки. Здесь мы опять не можем не вспомнить Вернадского, который тот же тезис выдвинул сто с лишним лет спустя, при этом, правда, еще заявив, что «жизнь вечна». Для Ламарка жизнь все-таки имела начало, но исследователи просто не располагают данными о том, как это происходило.

Общепризнан вклад Ламарка в ботанику, зоологию и палеонтологию беспозвоночных, зоопсихологию, историческую геологию и учение о биосфере, в разработку и усовершенствование биологической терминологии (сам термин «биология» введен в 1802 независимо друг от друга Ламарком и немецким естествоиспытателем Г. Тревиранусом). Столь же единодушны и негативные оценки его натурфилософских и физико-химических воззрений.

ВЕРНАДСКИЙ И БИОСФЕРА

В.И.Вернадский о биосфере и “живом веществе”

Центральным в этой концепции является понятие о живом веществе, которое В.И.Вернадский определяет как совокупность живых организмов. Кроме растений и животных, В.И.Вернадский включает сюда и человечество, влияние которого на геохимические процессы отличается от воздействия остальных живых существ, во-первых, своей интенсивностью, увеличивающейся с ходом геологического времени; во-вторых, тем воздействием, какое деятельность людей оказывает на остальное живое вещество.

В структуре биосферы Вернадский выделял семь видов вещества:

Это воздействие сказывается, прежде всего, в создании многочисленных новых видов культурных растений и домашних животных. Такие виды не существовали раньше и без помощи человека либо погибают, либо превращаются в дикие породы. Поэтому Вернадский рассматривает геохимическую работу живого вещества в неразрывной связи животного, растительного царства и культурного человечества как работу единого целого.

Поскольку живое вещество является определяющим компонентом биосферы, постольку можно утверждать, что оно может существовать и развиваться только в рамках целостной системы биосферы. Не случайно, поэтому В.И.Вернадский считает, что живые организмы являются функцией биосферы и теснейшим образом материально и энергетически с ней связаны, являются огромной геологической силой, ее определяющей[3,c.32].

Биосфера в космосе

Исходной основой существования биосферы и происходящих в ней биогеохимических процессов является астрономическое положение нашей планеты и в первую очередь ее расстояние от Солнца и наклон земной оси к эклиптике, или к плоскости земной орбиты. Это пространственное расположение Земли определяет в основном климат на планете, а последний в свою очередь – жизненные циклы всех существующих на ней организмов. Солнце является основным источником энергии биосферы и регулятором всех геологических, химических и биологических процессов на нашей планете. Эту ее роль образно выразил один из авторов закона сохранения и превращения энергии Юлиус Майер (1814 – 1878), отметивший, что жизнь есть создание солнечного луча[3,c.35].

Характеристика и состав биосферы

Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы.

Атмосфера – наиболее легкая оболочка Земли, которая граничит с космическим пространством; через атмосферу осуществляется обмен вещества и энергии с космосом.

Атмосфера имеет несколько слоев:

Преобладающие элементы химического состава атмосферы: N2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%).

Гидросфера – водная оболочка Земли. Вследствие высокой подвижности вода проникает повсеместно в различные природные образования, даже наиболее чистые атмосферные воды содержат от 10 до 50 мг/л растворимых веществ.

Преобладающие элементы химического состава гидросферы: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl–, S, C. Концентрация того или иного элемента в воде еще ничего не говорит о том, насколько он важен для растительных и животных организмов, обитающих в ней. В этом отношении ведущая роль принадлежит N, P, Si, которые усваиваются живыми организмами. Главной особенностью океанической воды является то, что основные ионы характеризуются постоянным соотношением во всем объеме мирового океана.

Литосфера – внешняя твердая оболочка Земли, состоящая из осадочных и магматических пород. В настоящее время земной корой принято считать верхний слой твердого тела планеты, расположенный выше сейсмической границы Мохоровичича. Поверхностный слой литосферы, в котором осуществляется взаимодействие живой материи с минеральной (неорганической), представляет собой почву. Остатки организмов после разложения переходят в гумус (плодородную часть почвы). Составными частями почвы служат минералы, органические вещества, живые организмы, вода, газы.

Преобладающие элементы химического состава литосферы: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K. Ведущую роль выполняет кислород, на долю которого приходится половина массы земной коры и 92% ее объема, однако кислород прочно связан с другими элементами в главных породообразующих минералах. Т.о. в количественном отношении земная кора – это “царство” кислорода, химически связанного в ходе геологического развития земной коры.

Постепенно идея о тесной взаимосвязи между живой и неживой природой, об обратном воздействии живых организмов и их систем на окружающие их физические, химические и геологические факторы все настойчивее проникала в сознание ученых и находила реализацию в их конкретных исследованиях. Этому способствовали и перемены, произошедшие в общем подходе естествоиспытателей к изучению природы. Они все больше убеждались в том, что обособленное исследование явлений и процессов природы с позиций отдельных научных дисциплин оказывается неадекватным. Поэтому на рубеже ХIХ – ХХ вв. в науку все шире проникают идеи холистического, или целостного, подхода к изучению природы, которые в наше время сформировались в системный метод ее изучения.

Результаты такого подхода незамедлительно сказались при исследовании общих проблем воздействия биотических, или живых, факторов на абиотические, или физические, условия. Так, оказалось, например, что состав морской воды во многом определяется активностью морских организмов. Растения, живущие на песчаной почве, значительно изменяют ее структуру. Живые организмы контролируют даже состав нашей атмосферы. Число подобных примеров легко увеличить, и все они свидетельствуют о наличии обратной связи между живой и неживой природой, в результате которой живое вещество в значительной мере меняет лик нашей Земли. Таким образом, биосферу нельзя рассматривать в отрыве от неживой природы, от которой она, с одной стороны зависит, а с другой – сама воздействует на нее. Поэтому перед естествоиспытателями возникает задача – конкретно исследовать, каким образом и в какой мере живое вещество влияет на физико-химические и геологические процессы, происходящие на поверхности Земли и в земной коре. Только подобный подход может дать ясное и глубокое представление о концепции биосферы[3,c.101].

Ноосфера

Вернадский, анализируя геологическую историю Земли, утверждает, что наблюдается переход биосферы в новое состояние – в ноосферу под действием новой геологической силы, научной мысли человечества. Однако в трудах Вернадского нет законченного и непротиворечивого толкования сущности материальной ноосферы как преобразованной биосферы. В одних случаях он писал о ноосфере в будущем времени (она еще не наступила), в других в настоящем (мы входим в нее), а иногда связывал формирование ноосферы с появлением человека разумного или с возникновением промышленного производства. Надо заметить, что когда в качестве минералога Вернадский писал о геологической деятельности человека, он еще не употреблял понятий “ноосфера” и даже “биосфера”. О формировании на Земле ноосферы он наиболее подробно писал в незавершенной работе “Научная мысль как планетное явление”, но преимущественно с точки зрения истории науки[3,c.184].

Основные предпосылки возникновения ноосферы:

Выводы

Идеи Вернадского намного опережали то время, в котором он творил. В полной мере это относится к учению о биосфере и ее переходе в ноосферу. Только сейчас, в условиях необычайного обострения глобальных проблем современности, становятся ясны пророческие слова Вернадского о необходимости мыслить и действовать в планетном — биосферном — аспекте. Только сейчас рушатся иллюзии технократизма, покорения природы и выясняется сущностное единство биосферы и человечества. Судьба нашей планеты и судьба человечества — это единая судьба.

Становление этапа ноосферы Вернадский связывает с действием многих факторов: единством биосферы и человечества, единством человеческого рода, планетарным характером человеческой деятельности и ее соизмеримостью с геологическими процессами, развитием демократических форм человеческого общежития и стремлением к миру народов планеты, небывалым расцветом («взрывом») науки и техники. Обобщая данные явления, ставя в неразрывную связь дальнейшую эволюцию биосферы с развитием человечества, Вернадский и вводит понятие ноосферы.

Жан Батист Ламарк заложил основы понятия биосферы, формирования биосферологии как науки. Его теория эволюции стала основой для теории Дарвина.

Расширить свои открытия ему помешали во многом политические события, течение науки того времени и отчасти собственный романтизм и наивность.

Без его открытий осознание целостности и взаимосвязи всего живого и неживого на Земле отодвинулось бы на минимум на 150 лет, экология как наука не сформировалась или сформировалась бы без фундамента, а теория эволюции Дарвина не родилась бы вовсе.

Лишь в ХХ веке, вплотную подойдя к проблемам антропогенного воздействия, люди по заслугам оценили труды Ламарка и вернулись к его учениям.

Заслуга В.И.Вернадского также неоценима как перед научным сообществом, так и перед обществом в целом. Взяв частные дифференцированные понятия Ламарка о биосфере, живом и неживом веществе, он превратил их в интегрированную глобальную идею, новое мировоззрение.

Введя понятие и представление о ноосфере, Вернадский спрогнозировал ход развития человечества и, в тоже время, задал ему новые координаты движения.

И Ламарк, и Вернадский пытались создать картину мира, которая бы своей идеальной сутью давала ответ на любой вопрос, исключила влияние «божественного» на все процессы в природе. Но в конечном итоге создали модель, в основе которой лежит именно это «божественное».