в конце xx века на южном урале была открыта так называемая страна городов

Аркаим

Идентичные дома и крепости найдены на Ближнем Востоке и хорошо описаны археологом Меллартом: «Каждый дом имел лишь один этаж, высота которого соответствовала высоте стен; входили в дом через отверстие в крыше по деревянной лестнице, прислоненной к южной стене. Из-за своеобразия системы выходов наружная часть поселения представляла собой массивную стену, и другие оборонительные сооружения были не нужны».

АРКАИМ И «СТРАНА ГОРОДОВ» НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

История открытия

В «Стране городов»

«Страна городов» протянулась вдоль восточных склонов Урала с севера на юг на 400 км и на 100-150 км с запада на восток. Сегодня известно 17 пунктов с 21 укрепленным поселением, а также многочисленными селищами и могильниками.

Территория «Страны городов» характеризуется определенным комплексом физико-географических признаков, которые и предопределили условия жизни людей эпохи бронзы, традиции хозяйства и градостроения, их уровень культуры.

«Страна городов» расположена на восточном склоне Южного Урала, глубинное геологическое строение которого предопределило появление многочисленных месторождений меди. При формировании пенеплена руды были «выведены» на поверхность… «Страна городов» занимает водораздел азиатских и европейских рек. Здесь смыкаются воды севера и юга, воды Каспия и Северного Ледовитого океана…

Пологие долины рек с обширными заливными лугами, широкие степные пространства являлись необходимым условием для развития скотоводства. По материалам поселения Аркаим, основу стада составлял крупный и мелкий рогатый скот. Коневодство имело два направления: мясное и военно-производственное. В целом скотоводство носило придомно-отгонный характер.

Аэрофотоснимки показывают, что «города» имеют различную планировку – овал, круг, квадрат. Расположение домов и улиц диктуется конфигурацией фортификационных сооружений. Самыми ранними из обследованных памятников «Страны городов», вероятно, являются поселения с овальной планировкой, затем появляются круговые и квадратные поселки. Все они, безусловно, относятся к одному культурно-историческому пласту. Различная геометрическая символика, выраженная в архитектурно-пространственных характеристиках «городов», отражает, скорее всего, отличительные особенности религиозного мировоззрения.

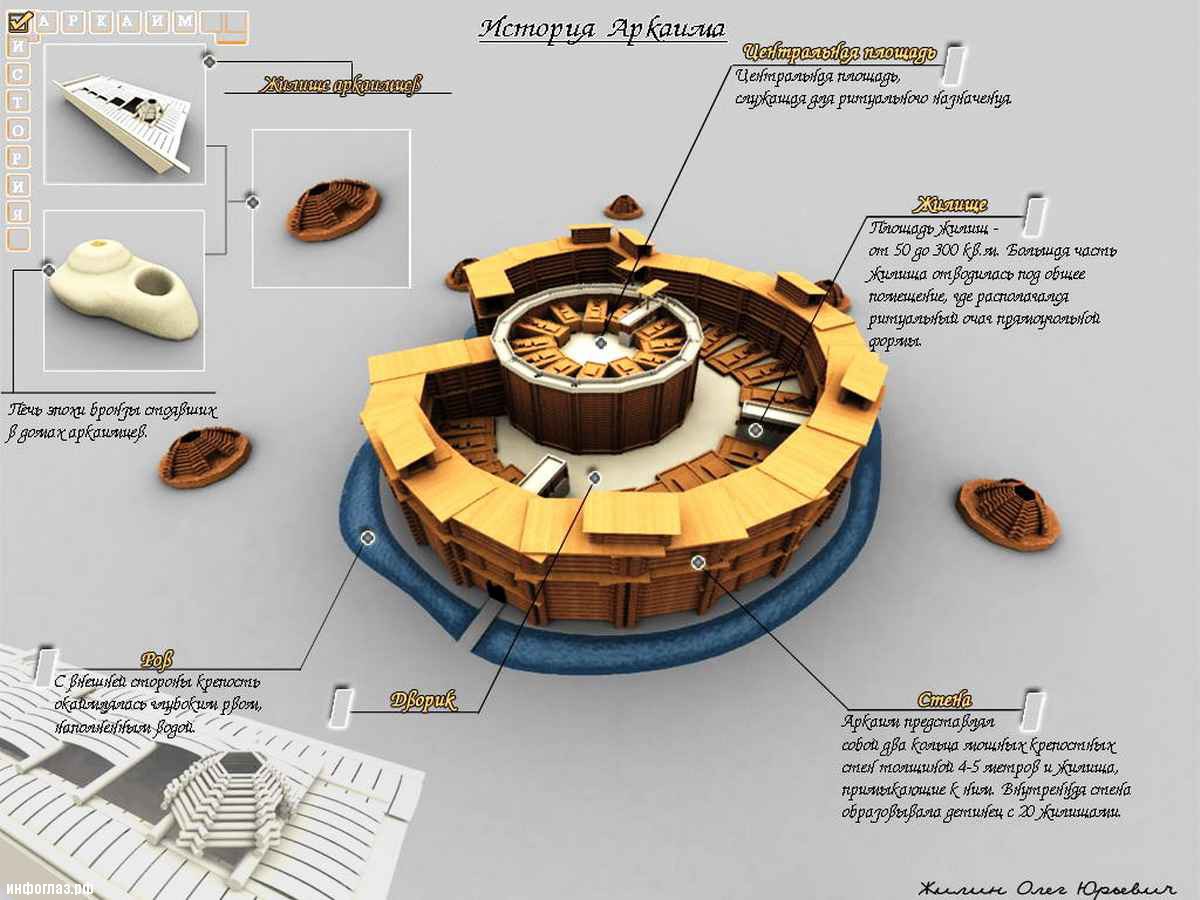

Наиболее полную информацию об устройстве «города»-крепости представляет поселение Аркаим, которое было обнесено двумя кольцами оборонительных стен и рвов. За каждой стеной по кругу располагались жилища. В центре находилась подквадратная площадь.

Кто и откуда

Открытие «Страны городов» остро поставило вопрос об этнической принадлежности ее носителей. Какой народ был создателем уникальной культуры?

По данным исследования антропологических материалов (остатков человеческих скелетов), население протогородских центров Южного Зауралья XVIII-XVI вв. до н.э. было европеоидным, без заметных признаков монголоидных черт (Р. Линдстром). Типичный краниологический тип характеризуется очень длинным и узким (или очень узким) и довольно высоким черепом. Средний рост взрослых мужчин устанавливается в пределах 172-175 см, женщины немного ниже, в среднем 161-164 см.

Аркаимский тип человека близок: населению древнеямной культуры, которое занимало обширные области евразийских степей в энеолите и раннем бронзовом веке. Нужно отметить сходство аркаимцев с более поздним срубным населением Поволжья и людьми эпохи бронзы Западного Казахстана. Степень сходства с андроновским населением Южной Сибири и Восточного Казахстана («андроновский антропологический тип», по Г.Ф.Дебецу) значительно меньше, чем с людьми бронзового века, которые проживали к западу от Уральского хребта.

Судя по костным остаткам, население Зауралья отличалось хорошим здоровьем. Несмотря на отмеченные общие черты, люди «Страны городов» значительно отличались друг от друга, и говорить о едином физическом типе нельзя. Это еще раз заставляет подчеркнуть сложный состав генетической популяции людей – создателей синташтинско-аркаимской цивилизации.

Сегодня, имея огромный археологический материал, можно с большим основанием вернуться к разработке научной гипотезы о южно-уральской прародине арийских племен.

География глубинных пластов «Ригведы» и «Авесты» вполне совместима с исторической географией Южного Урала XVIII-XVI вв. до н.э. Здесь есть и своя святая гора Хара, и семь рек, и озеро Варукаша. Не исключено, что в географической традиции «Авесты» многое идет еще от эпохи палеолита, когда мощный ледниковый щит простирался с запада на восток по линии, которая сегодня условно разделяет Южный и Средний Урал.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Страна городов на Южном Урале (текст. фильмы. ТВ-программы)

Аркаим

Вокруг этого места сложено множество легенд. Ученые считают открытие Аркаима сенсацией в научном мире. Эзотерики стекаются сюда огромными массами для получения энергий, вибраций, посвящений и чего-то еще чего обычный человек понять не в состоянии. Простые обыватели приезжают на это место чтобы излечиться от болезней, приобщиться к чему то «высокому», в конце концов просто за новыми впечатлениями, поесть шашлыка и пожить пару дней в первобытных условиях. Телеведущие ломают копья в яростных схватках с учеными. Так что же это зоа город? Чем он так необычен? Кто были его жители? Откуда пришли и куда ушли? Что это за место – уникальный археологический памятник, место силы, колыбель арийских народов? Наверно у каждого кто как-то связан с этим место есть свой Аркаим.

В ноябре 1986 года в долине речек Большой Караганки и Утяганки было начато строительство Большекараганского водохранилища. Весной следующего года здесь появилась археологическая экспедиция Челябинского университета, перед которой стояла задача провести археологические разведки в ложе будущего водохранилища. В ходе работ экспедиции было открыто городище Аркаим — первый памятник нового тогда типа поселений бронзового века степной Евразии.

Необычность памятника, связь его материалов с материалами не вписывавшегося тогда ни в к какие концепции могильника Синташта, высокая степень сохранности побудили специалистов вступить в беспрецедентную борьбу с Министерством мелиорации и его структурами за прекращение строительства водохранилища и сохранение городища.

В результате, Совет Министров РСФСР принял решение об отводе земель под заповедник. В мае 1992 г. Челябинский Совет народных депутатов принял решение о создании сети филиалов заповедника («Страна городов»).

Что же было таким необычным в это городе. Во первых возраст. Памятник датируется 2-й четвертью 2-го тысячелетия до н.э. (17-16 вв. до н.э.). Радиоуглеродные даты — 3600-3900 лет тому назад. Аркаим старше Трои, ровесник египетских пирамид. Находка на территории нашей страны столь древнего города полностью переворачивает представления ученых о древней истории нашей страны да и всего мира.

Открытие Аркаима показало четкую картину — эти племена не только долгое время находились на нашей территории, но и сформировали здесь религию, ставшую впоследствии зороастризмом, мировой религией.

Сейчас заповедник имеет кластерный характер и включает в себя базовую территорию площадью 3761,4 га и 14 филиалов общей площадью 653,2 га.

Уже тогда в изучении городища приняли участие специалисты из Москвы, Ленинграда, Екатеринбурга, Новосибирска и других научных центров. Были заложены основы научных направлений, которые развиваются сегодня в музее-заповеднике «Аркаим».

Около полутора веков процветала в Южно-уралье Страна городов. Потом синташтинцы ушли. Их место пусто не осталось, его заняли, судя по всему, родственные племена. Но ничего подобного здесь уже никогда не было. Разных мнений о том, кто такие были синташтинцы, почему и куда они ушли, немало. Не удивительно! Открытие и исследование Аркаима и Страны городов отнюдь не рядовые. «Должны рассматриваться как научное событие эпохального порядка», – считает авторитетный специалист по древним поселениям Евразии Н.Я.Мерперт. Добавить к его мнению нечего.

Теперь уже признано: здесь прародина древних ариев, которую ученые так долго искали на обширной территории от придунайских степей до Прииртышья… А кое-кто из столь сдержанных в предположениях ученых готов даже объявить эти места родиной Заратуштры, создателя священных гимнов «Авесты», столь же легендарного, как Будда или Магомет.

Новое на карте «Страны городов»

Важнейшим научным событием конца ХХ столетия стало открытие на Южном Урале «Страны городов» – исторической территории, на которой компактно размещались укрепленные поселения эпохи бронзы, в том числе наиболее исследованный сегодня – Аркаим.

За относительно короткий срок – с 1986 по 2000 годы было открыто и обследовано 19 культурно-исторических комплексов, включающих в себя укрепленные поселения эпохи средней бронзы и относящиеся к ним некрополи (рис.1). В значительной степени это стало возможным благодаря использованию аэрометода. На пяти комплексах были произведены небольшие по площади археологические раскопки. Наиболее подробно изучено укрепленное поселение Аркаим, где вскрыто более 50% площади памятника. Археологические раскопки на поселении Синташтинском и на Аркаиме, зафиксировавшие сложную систему фортификации и необычную архитектуру, позволяют применять к укрепленным поселениям такой термин, как «протогород», а к «Стране городов» в целом – «ранняя государственность» и «протоцивилизация» (Зданович, 1989; 1995; 1997; 2002).

В апреле 1991 года Совет Министров РСФСР принял решение о создании музея-заповедника Аркаим как филиала Ильменского государственного заповедника. С этого времени на базе музея-заповедника разворачиваются широкие комплексные археологические и природоведческие исследования, в которых принимают участие, наряду с историками и археологами, специалисты естественных наук. Среди них геологи Ю.А. Лаврушин (Геологический институт РАН), В.В. Зайков (Институт минералогии УрО РАН), палинолог Е.А. Спиридонова (Институт истории и археологии РАН), почвовед И.В. Иванов (Институт почвоведения и фотосинтеза РАН, г. Пущино), антрополог Р. Линдстром (Чикагский университет, США) и многие другие учёные – представители университетской науки России и стран СНГ.

Комплексные естественнонаучные исследования позволили выявить динамику климатических колебаний за последние 10000 лет, получить сведения о палеогеографии района. Была изучена минерально-сырьевая база древних обществ Южного Зауралья, получены важные сведения о системах природопользования, которые функционировали в регионе в разные исторические эпохи.

Стало очевидным, что территория, на которой в эпоху бронзы компактно располагались укрепленные поселения, обладает определенными природными особенностями, обусловившими появление здесь древнейших поселений скотоводов и металлургов. Исследования почвоведов и ботаников, подкрепленные анализом космических снимков, показали, что современные степные пространства Южного Зауралья в более отдаленные эпохи были лесостепью. Лесостепь – это не только прекрасные пастбища, но и древесина для строительства жилья, и топливо, и древесный уголь для металлургии. Недра Южного Урала предоставляли качественные природно-легированные медные руды.

«Страна городов» – это территория, ограниченная с севера долиной реки Уй (граница степи и лесостепи – Макунина, 1974, Прокаев, 1983), с юга – засушливыми степями Оренбуржья, с запада – предгорьями Уральского хребта, а с востока – болотистыми равнинами Западной Сибири.

Для всестороннего изучения феномена «Страны городов» в феврале 1994 года решением администрации Челябинской области был создан Специализированный историко-археологический и природно-ландшафтный центр «Аркаим». Начиная с этого времени, коллективом Центра совместно с научно-образовательным комплексом изучения проблем Природы и Человека (НОК) Челябинского государственного университета в рамках программы исследования «Страны городов» проводится ряд экспериментальных работ по сплошному археологическому обследованию степной и лесостепной зоны Челябинской области с широким применением аэрометода. Опытным полигоном была выбрана территория Кизильского района, которая характеризуется большим разнообразием ландшафтов – от предгорного уральского мелкосопочника на западе до плоских равнин Зауральского пенеплена на востоке. Впервые на большой площади (около 4000 кв. км) было проведено сплошное археологическое обследование. Работа проводилась авторами данной статьи под руководством доктора исторических наук, директора НОК Г.Б. Здановича. Исследованиями были охвачены не только долины рек, но и междуречные пространства. Кроме того, были учтены все археологические памятники, открытые ранее. В результате в пределах Кизильского района было выявлено 789 археологических объектов разных исторических эпох – от каменного века до средневековья. По берегам рек Урал, Зингейка, Большая Караганка зафиксировано более 50 стоянок каменного века, в том числе стоянка Богдановка, возраст которой 35–40 тысяч лет. Археологом В.А. Широковым, открывшим этот памятник в 1989 году, в культурном слое стоянки было обнаружено 1500 каменных изделий из яшмы и кремнистого сланца, скопления костей животных эпохи плейстоцена – мамонта, носорога, бизона, большого пещерного медведя и других (Широков, 1991).

На территории Кизильского района находятся три укрепленных поселения эпохи средней бронзы, относящиеся к кругу памятников «Страны городов» – Куйсак (рис. 2), Сарым-Саклы (рис. 3) и Кизильское. По долинам рек во множестве встречаются поселения и некрополи, которые датируются в широком диапазоне бронзового века (рис. 4). Следы пребывания кочевого населения раннего железа и эпохи средневековья фиксируются на междуречных пространствах. Это многочисленные каменные курганы на вершинах сопок, курганы «с усами» (рис.6), жертвенно-поминальные, погребальные и культовые сооружения – «святилища».

Не менее значимым результатом стал приобретенный самими исследователями опыт комплексного подхода к решению задач археологического картирования. В первую очередь это относится к разработке методик дешифрирования памятников разных типов. Кроме таких ярких и масштабных памятников, как укрепленные поселения, были определены дешифровочные признаки неукрепленных поселений (селищ), погребальных памятников и жертвенно-поминальных комплексов эпохи бронзы, раннего железа и средневековья. Некоторые типы памятников ранее не были известны в пределах юга области, поскольку они локализуются на междуречьях и часто бывают распаханы. К ним относятся такие оригинальные сооружения, как курганы «с усами», грунтовые жертвенно- поминальные комплексы с гантелевидными и валообразными курганами и «святилищами» (рис. 7), многочисленные «оградки» и каменные выкладки тюркского времени. Работа с массовым археологическим материалом в комплексе с анализом природных особенностей региона помогла установить закономерности размещения археологических памятников разных эпох в определенных ландшафтных зонах и сделать предварительные выводы о способах хозяйствования древнего населения. На материалах этих исследований были заложены основы ретроспективного мониторинга археологических памятников, суть которого заключается в дешифрировании памятников по аэрофотоснимкам прежних лет в сочетании с современным наземным обследованием. При этом выявляется динамика и причины разрушения памятника.

Полученные результаты легли в основу «Атласа археологических памятников Челябинской области», первый выпуск которого состоялся в 2002 году. В данном издании отражены результаты сплошного археологического обследования территории Кизильского района. «Атлас» сопровождается археологической картой, планами и фотографиями памятников на местности, а также объяснительной запиской, в которой представлены приемы и методика картирования с помощью аэрометода, дано описание палеогеографии и современных ландшафтов и краткий очерк древней истории района.

Исследование такой уникального по своим масштабам и научной значимости группы памятников, как «Страна городов», требует больших финансовых и интеллектуальных затрат, не говоря уже о времени для осмысления всё новых и новых фактов и возникающих при этом новых научных проблем. Так, нам до сих пор не ясно существование на территории «Страны городов» «белого пятна» от широты реки Уй до долины реки Зингейка. Самым действенным методом для решения этой проблемы является археологическое картирование с широким применением аэрометода и с наиболее полным учётом природных условий для тех или иных исторических эпох. Это с большой убедительностью показали работы по составлению «Атласа» на территории Нагайбакского района, начатые в 2000 году. Нагайбакский район расположен к северу от долины реки Зингейка, примерно на широте города Магнитогорска. Площадь района около 3000 квадратных километров. В меридиональном направлении его пересекает долина реки Гумбейкап с притоками Нижняя Солодянка, Кизил-Чилик, Темир-Зингейка и Бахта.

Природа района в полной мере испытала влияние крупного промышленного центра. На его территории проводились интенсивные геолого-поисковые работы и сегодня расположены предприятия по добыче полезных ископаемых с действующими открытыми карьерами. Степные пространства практически полностью распаханы. Казалось, археологические памятники в таком освоенном районе вряд ли могут сохраниться.

Однако, за два года исследований с применением аэрометода (2000–2001 гг.) на территории центральной и западной части района на площади около 2000 кв. км было выявлено 196 археологических памятников. За два полевых сезона 51 памятник был обследован на местности.

В 2004 году предстоят еще камеральный и полевой сезоны, но уже сейчас становится ясным, что «белое пятно» на территории «Страны городов» постепенно будет закрыто. В результате дешифрирования аэрофотоснимков, выполненных в 1956, 1978, 1980 и 1999 годах, на небольших притоках реки Гумбейка было обнаружено три укрепленных поселения, которые по дешифровочным признакам можно уверенно отнести к кругу памятников аркаимско-синташтинской культуры. К таким признакам относятся замкнутые структуры фотоизображения, обусловленные развалами стен фортификационных сооружений. Диаметр этих структур варьирует в пределах от 110 до 200 м. Для их внутреннего устройства характерны правильные фоторисунки – линейные, радиальные или сетчатые, обусловленные жилищными впадинами, расположение которых контролируется формой фортификационных сооружений. При изучении аэрофотоснимков под стереоскопом обычно хорошо проявляется микрорельеф памятников – валы фортификаций и углубления обводных рвов и жилищных впадин.

Два поселения, открытые на территории Нагайбакского района на реках Бахта и Нижняя Солодянка, сильно разрушены антропогенным воздействием, так что их можно обнаружить только по аэрофотоснимкам. Третье расположено на реке Кизил-Чилик на целинном участке надпойменной террасы и относительно хорошо сохранилось.

Укрепленное поселение Бахта находится за южной границей Нагайбакского района, в устье реки Бахта, левого притока Гумбейки, на первой надпойменной террасе. Площадка памятника ежегодно распахивается и используется под посевные культуры. Все элементы архитектуры снивелированы, и без помощи аэрофотоснимка обнаружить памятник на местности невозможно. На аэрофотоснимке 1956 года на фоне темно-серой, почти черной пашни отчетливо виден более светлый прямоугольник развалин оборонительной стены (рис. 8). Размеры прямоугольника 110х165 м. Под стереоскопом слабо просматривается рельеф валов, и при внимательном рассмотрении на местности со снимком в руках можно установить их фрагменты. На стереомодели видно, что система фортификации состояла из двух параллельных между собой стен. Они были разделены рвом, который на аэрофотоснимке выглядит как узкая канавка темного фототона. Внутри прямоугольника дешифрируются четыре плотных ряда овальных жилищных впадин. Два ряда примкнуты вплотную к оборонительным стенам, остальные два идут параллельно им по центру поселка. Размер этих впадин около 7х14 м. В северной части поселения просматриваются более крупные, до 20 м в диаметре, поздние впадины округлой формы, которые расположены беспорядочно, разрезают овальные впадины и частично нарушают рельеф оборонительных стен. В подъемных сборах на площадке памятника собрана коллекция фрагментов орнаментированной керамики, относящейся, по предварительным определениям, к синташтинской и алакульской культурам.

Поселение на левом берегу реки Нижняя Солодянка названо Шикуртау по наименованию горы, у подножия которой оно находится. Поселение расположено на ровной площадке первой надпойменной террасы, на высоте 2,5 м над урезом воды. Узкая полоска целины традиционно служит пастбищем, и это является основным разрушающим фактором для памятника. На аэрофотоснимках 1956 года поселение дешифрируется как овальная структура, вытянутая параллельно руслу реки (рис. 9). Размер овала 112х200 м. Структура образована двумя вписанными друг в друга валами, которые читаются на снимке благодаря светлому фототону на фоне более темной террасы. Сохранность валов не везде одинакова. Наиболее хорошо они сохранились в северной части поселка. В южной и восточной частях они разрушены и реконструируются по отдельным фрагментам. Внутреннее жилое пространство поселения устроено очень сложно и из-за сильной разрушенности памятника реконструируется фрагментарно. Относительно хорошо читаются восемь овальных жилищных впадин, сомкнутых длинными сторонами между собой и примыкающих торцами к внутреннему периметру северной оборонительной стены. Размеры их 5–6х10–12 м, глубина 10–20 см. По внешнему виду и планиграфии можно предположить, что это ранние впадины, возможно, относящиеся к синташтинской культуре. Для более убедительного определения культурной принадлежности этой серии впадин необходимы археологические раскопки. Наиболее ярко на фоне светлого зольника в пределах жилой площадки читаются поздние впадины, нарушающие ранний рельеф памятника и пересекающие и овальные впадины, и валы оборонительных сооружений. Форма этих впадин округлая, иногда неправильная (из-за сильной разрушенности), размеры от 10х10 до 12х18 м, глубина 50–70 см. На площадке поселения была собрана значительная коллекция фрагментов керамики, которая, по предварительным определениям, относится к археологическим культурам середины и конца эпохи бронзы.

Поселение на правом берегу реки Кизил-Чилик открыто в камеральный период 2004 года по аэрофотоснимкам 1999 года и на местности еще не обследовалось. Оно получило название «Париж» по наименованию близлежащего посёлка. Памятник обладает настолько яркими признаками укрепленного поселения, что у нас не возникает ни малейшего сомнения в том, что полевое обследование подтвердит наши предположения о его принадлежности к кругу памятников аркаимско-синташтинской культуры. Судя по аэрофотоснимку, укрепленное поселение расположено на первой надпойменной террасе реки, на берегу старицы и имеет хорошую сохранность. Под стереоскопом четко просматривается рельеф валов – остатков фортификационной системы, и сомкнутые ряды жилищных впадин, расположенных вплотную к оборонительным стенам (рис. 10). Поселение имеет прямоугольную форму с закругленными углами. Размеры по краю оборонительных стен 160х125 м. Поселок ориентирован длинной стороной вдоль края террасы. На аэрофотоснимке в центре поселения четко выделяется квадратная структура размерами около 50х50 м, образованная невысокими валами, которую предварительно можно интерпретировать как центральную площадь.

В районе установлено 44 неукрепленные поселения эпохи бронзы. Большая часть их локализуется в долине реки Гумбейка. Как правило, они занимают выровненные площадки на первой надпойменной террасе реки. На расширенных участках долины Гумбейки, где ширина террасы достигает 1–2 км, планировка поселений неупорядоченная. На узких полосках речной террасы жилищные впадины вытянуты в 1–2 ряда параллельно берегу реки. На площадках неукрепленных поселений собрана коллекция керамики, относящаяся, по предварительному заключению, к средней и поздней бронзе, а также литейные формы из талькового камня (рис. 14) и изделия из камня и керамики.

Вблизи поселений бронзового века на ровных площадках речных террас и пологих склонах долин располагаются многочисленные некрополи, которые мы относим к эпохе бронзы. Как правило, они представлены группами курганов, составляющих неровные цепочки или компактные скопления, содержащие от трёх до 25 и более грунтовых насыпей. За три–четыре тысячи лет курганы стали плоскими, почти незаметными, но на аэрофотоснимках отчетливо читаются округлые светлые пятна насыпей, особенно четко выделяющиеся на распаханной поверхности (рис. 5). Курганы позднего времени (эпоха раннего железа) располагаются на вершинах возвышенностей и имеют каменные панцири, благодаря чему они сохраняются намного лучше, чем грунтовые курганы бронзового века. К числу наиболее хорошо сохранившихся курганов раннего железного века относится курган Шихан, расположенный в междуречье Гумбейки и Нижней Солодянки вблизи поселка Курганный. Каменно-грунтовая насыпь кургана имеет диаметр 57 м и поднимается над окружающей пашней на высоту 6 м (рис. 12).

В Нагайбакском районе обнаружены оригинальные памятники раннего средневековья – так называемые курганы «с усами». Эти сооружения представляют собой сложный архитектурный комплекс, состоящий из головного кургана и отходящих на восток двух дугообразно изогнутых каменных или грунтовых дорожек с круглыми площадками на концах.

В степных районах Южного Урала часто встречаются менгиры (отдельно стоящие крупные камни со следами обработки), «Аллеи менгиров» и комплексы камней, установленных в определенном порядке. Их функциональное назначение связано с культовыми площадками, местами жертвоприношений и молений. Считается, что эти памятники возводились во все времена – с эпохи неолита по сей день.

В Нагайбакском районе обнаружен комплекс из четырех древних менгиров у подножья горы Шикуртау в 45 метрах к востоку от укрепленного поселения (рис. 13). Камни расположены на расстояниях 100, 154 и 18 м друг от друга.

Исследование «Страны городов» продолжается. На сегодняшний день сделаны первые шаги. Открыто 22 укрепленных поселений, относящихся к аркаимско-синташтинской культуре. Проведены первые археологические раскопки и с определенной долей условности определен исторический интервал существования древнего населения «Страны» на рубеже III – начале II тыс. до н.э. Начались систематические работы по сплошному археологическому обследованию территории с широким применением естественнонаучных методов, в том числе аэрометода, и по составлению «Атласа археологических памятников Челябинской области». Опыт этих работ показывает, что такой комплексный подход к изучению территорий – археологические исследования в сочетании с анализом природных особенностей региона дает возможность понять закономерности расселения древних племен, а также выявить системы природопользования, существовавшие в разные периоды истории.

Литература

1. Аэрометоды при геологической съёмке и поисках полезных ископаемых. 1964, М.

2. Батанина И.М., Зданович Г.Б., 1996. Мониторинг археологических памятников и проблемы сохранения культурно-исторического наследия на юге Челябинской области. // Взаимодействие человека и природы на границе Европы и Азии. Тезисы докладов конференции 18–20 декабря 1996 года. Самара.

3. Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В., 1992. Синташта. Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск.

4. Зданович Г.Б., 1989. Феномен протоцивилизации бронзового века Урало-Казахстанских степей. Культурная и социальная обусловленность. // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата.

5. Зданович Г.Б., 1995. Протогородская цивилизация «Страны городов» Южного Зауралья (опыт моделирующего отношения к древности) // Культура древних народов Евразии и феномен протогородской цивилизации Южного Урала (материалы 3-й международной конференции «Россия и Восток: проблемы взаимодействия») Часть V, кн.1. Челябинск.

6. Зданович Г.Б., 1997. Аркаим – культурный комплекс средней бронзы Южного Зауралья. // Российская археология, № 2. М.

7. Зданович Г.Б., 2002. Урало-Казахстанские степи в эпоху средней бронзы. Диссертация в виде научного доклада на соискание учёной степени доктора исторических наук. Челябинск.

8. Зданович Г.Б., Батанина И.М., 1995. «Страна городов» – укрепленные поселения эпохи бронзы VIII – VII вв. на Южном Урале. // Аркаим: исследования, поиски, открытия. Челябинск.

6. Зданович Г.Б., Батанина И.М., Левит Н.В., Батанин С.А., 2002. Археологический атлас Челябинской области. Выпуск 1. Степь–лесостепь. Кизильский район. // Труды музея-заповедника Аркаим. Челябинск.

7. Широков В.А., 1991. Палеолитическая стоянка Богдановкана реке Урал //Хроностратиграфия северной, центральной, восточной Азии и Америки (Доклады международного симпозиума). Новосибирск.