цвз дисциркуляторная энцефалопатия код по мкб 10

Дисциркуляторная энцефалопатия

Дисциркуляторная энцефалопатия – чрезвычайно распространенное заболевание, имеющееся почти у каждого человека с артериальной гипертензией.

Расшифровка пугающих слов достаточно проста. Слово «дисциркуляторная» означает нарушения циркуляции крови по сосудам головного мозга, слово же «энцефалопатия» дословно означает страдание головы. Таким образом, дисциркуляторная энцефалопатия – термин, обозначающий любые проблемы и нарушения любых функций вследствие нарушения циркуляции крови по сосудам.

Информация для врачей: код дисциркуляторная энцефалопатия по МКБ 10 чаще всего используется шифр I 67.8.

Причины

Причин развития дисциркуляторной энцефалопатии не так много. Основными являются гипертоническая болезнь и атеросклероз. Реже о дисциркуляторной энцефалопатии говорят при имеющейся тенденции к понижению давления.

Постоянные перепады артериального давления, наличие механической преграды для кровотока в виде атеросклеротических бляшек создают предпосылки для хронической недостаточности кровотока в различные структуры мозга. Недостаток кровотока означает недостаточность питания, несвоевременное устранение продуктов метаболизма клеток головного мозга, что постепенно приводит к нарушению различных функций.

Следует сказать, что наиболее быстро к энцефалопатии приводят частые перепады давления, тогда как постоянно высокий или постоянно низкий уровень давления приведет к энцефалопатии через более продолжительное время.

Синонимом дисциркуляторной энцефалопатии является хроническая недостаточность мозгового кровообращения, что, в свою очередь, означает длительное формирование стойких нарушений со стороны головного мозга. Таким образом, о наличии заболевания следует говорить только при достоверно имеющихся сосудистых заболеваниях в течение многих месяцев и даже лет. В противном случае следует искать иную причину имеющихся нарушений.

Симптомы

На что же следует обратить внимание для того, чтобы заподозрить наличие у себя дисциркуляторной энцефалопатии? Вся симптоматика заболевания достаточно неспецифична и включает с себя обычно «обыденные» симптомы, которые могут встречаться и у здорового человека. Именно поэтому больные обращаются за медицинской помощью отнюдь не сразу, лишь, когда выраженность симптомов начинает мешать нормально жить.

Согласно классификации при дисциркуляторной энцефалопатии следует выделить несколько синдромов, объединяющих в себя основные симптомы. При постановке диагноза врач выносит и наличие всех синдромов с указанием их выраженности.

Дисциркуляторная энцефалопатия 1, 2 и 3 степени (описание)

Также, помимо синдромальной классификации, существует градация по степени энцефалопатии. Так, выделяют три степени. Дисциркуляторная энцефалопатия 1 степени означает самые начальные, преходящие изменения функций головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия 2 степени указывает на стойкие нарушения, которые, впрочем, влияют лишь на качество жизни, обычно не приводя к грубому снижению трудоспособности и самообслуживанию. Дисциркуляторная энцефалопатия 3 степени означает стойкие грубые нарушения, зачастую приводящие к инвалидизациии человека.

Согласно статистическим данным диагноз дисциркуляторная энцефалопатия 2 степени является одним из самых частых неврологических диагнозов.

Видеоматериал автора

Диагностика

Диагностировать заболевание может лишь врач-невролог. Для постановки диагноза требуется наличие при осмотре неврологического статуса оживления рефлексов, наличия рефлексов орального автоматизма, патологических рефлексов, изменений при выполнении координаторных проб, признаков нарушения вестибулярного аппарата. Также следует обратить внимание на наличие нистагма, отклонения языка в сторону от средней линии и некоторых других специфических признаков, говорящих о страдании коры головного мозга и снижении её тормозного влияния на спинной мозг и рефлекторную сферу.

Лишь в дополнение к неврологическому осмотру служат дополнительные методы исследования – РЭГ, МРТ и прочие. По реоэнцефалографии можно выявить нарушения тонуса сосудов, асимметрию кровотока. МР-признаки энцефалопатии включают в себя наличие кальцинатов (атеросклеротических бляшек), гидроцефалии, рассеянных сосудистых гиподенсивных включений. Обычно МР-признаки выявляются при наличии дисциркуляторной энцефалопатии 2 или 3 степени.

Лечение

Лечение должно быть комплексным. Основным фактором успешной терапии служит нормализация причин, вызвавших развитие заболевания. Необходима нормализация артериального давления, стабилизация обмена липидов. Стандарты лечения дисциркуляторной энцефалопатии также включают в себя использование препаратов, нормализующих метаболизм клеток головного мозга и сосудистый тонус. К препаратам данной группы относят мексидол, цитофлавин, глиатилин, сермион.

Выбор остальных лекарственных средств зависит от наличия и выраженности тех или иных синдромов:

Лечение народными средствами при дисциркуляторной энцефалопатии обычно не оправдывает себя, хотя и может привести к субъективному улучшению самочувствия. Особенно это касается пациентов, недоверчиво относящихся к приему лекарственных препаратов. В запущенных случаях следует ориентировать таких пациентов хотя бы на прием постоянной гипотензивной терапии, а при лечении использовать парентеральные методы лечения, которые, по мнению таких пациентов, оказывают более хороший эффект, нежели таблетированные формы лекарственных препаратов.

Профилактика

Методов профилактики заболевания не так много, но при этом без профилактики не обойдется и стандартное лечение. Для предотвращения развития дисциркуляторной энцефалопатии, а также уменьшению её проявлений следует постоянно контролировать уровень артериального давления, содержание холестерина и его фракций. Также следует избегать психоэмоциональных перегрузок.

При имеющейся дисциркуляторной энцефалопатии следует также регулярно (1-2 раза в год) проходить полноценный курс вазоактивной, нейропротективной, ноотропной терапии в условиях дневного или круглосуточного стационара для предотвращения прогрессирования заболевания. Будьте здоровы!

Автор сайта: Алексей Борисов — практикующий невролог, отоневролог (специалист по вопросам головокружения).

— Окончил Иркутский государственный медицинский университет.

— Заведую кабинетом головокружения.

— Регулярно прохожу курсы повышения квалификации, участвую и выступаю с докладами на образовательных конференциях, в том числе с международным участием.

— Имею большое количество печатных научных публикаций.

Что скрывается под диагнозом цереброваскулярная болезнь

Под понятием «цереброваскулярная болезнь», или ЦВБ, подразумевается группа сосудистых заболеваний, вследствие которых развивается нарушение кровообращение сосудов мозга. Последствиями проблем с кровотоком могут стать ухудшение памяти и мыслительной активности, ухудшение координации (неустойчивость, неконтролируемые движения) и пространственного ориентирования. На последних стадиях заболевания выявляют стеноз сосудов, аневризму, тромбоз и окклюзию (закупорку) сосудов. Заключительной стадией ЦВБ нередко становится инсульт.

Врачи выделяют два вида ЦВБ:

Хроническая цереброваскулярная недостаточность разделяется на следующие типы патологий:

Причины появления цереброваскулярной болезни

Поражение и сужение сосудов головного мозга приводит к кислородному голоданию мозга и нарушению его функций, чаще всего происходит из-за хронических заболеваний – атеросклероза, гипертонии, патологий кровеносной системы и сердца, травм, сахарного диабета. Также факторами риска считают

Из-за сидячей работы и отсутствия физических нагрузок ЦВБ все чаще диагностируют у довольно молодых людей, хотя изначально эта патология считалась «болезнью пенсионеров».

Симптомы цереброваскулярной болезни

При этих патологиях отмечается хроническая недостаточность мозгового кровообращения и, соответственно, ухудшение трофики (питания) тканей.

Заболевание обычно проявляет себя слабо, и пациенты не сразу обращают внимание на:

· регулярные частые головные боли;

· депрессивные состояния, повышенную раздражительность;

· падение уровня работоспособности;

· снижение уровня внимательности и ухудшение памяти;

· ощущение сухости во рту;

· шум в голове, чувство «давления» в ушах;

· упадок физических сил, быструю утомляемость.

Кроме того, такие симптомы могут появляться и при других болезнях. Выявить истинную причину указанных состояний и грамотно классифицировать заболевание может только врач.

Диагностика

В большинстве случаев симптомы ЦВБ проявляются постепенно, поэтому для диагностики требуются дополнительные обследования.

Начинать необходимо с визита на прием к неврологу, который направит на нужные исследования и, при необходимости, привлечет докторов других специализаций (сосудистого хирурга, кардиолога, эндокринолога). Обычно требуется сделать:

Только после получения результатов анализов и данных исследований врач-невролог может поставить конкретный диагноз и в соответствии с ним назначить адекватное лечение.

Лечение цереброваскулярной недостаточности

Будет зависеть от поставленного диагноза и состояния, в котором находится пациент. Возможна консервативная терапия, но иногда приходится прибегать к хирургическим вмешательствам.

Самое важное – вовремя заметить ухудшение кровообращение и заняться профилактикой развития сосудистых патологий. Необходимо восстановить полноценное кровоснабжение сосудов мозга. Для этого обычно прописывают лекарственные препараты – антиагреганты и сосудорасширяющие. Для возвращения когнитивных функций и памяти на прежний уровень используют ноотропы.

Если же ЦВБ диагностировали в тяжелой форме, то придется обращаться к хирургам:

В комплекс лечения, который врачи клиники «СОВА» разрабатывают для каждого пациента персонально, могут входить мероприятия по нормализации артериального давления и снижению лишнего веса. В период реабилитации и восстановления успешно используются физиотерапия и занятия лечебной физкультурой.

Профилактика заболевания

Отдельно следует поговорить о профилактике цереброваскулярной болезни: своевременно обращаться к докторам, отказаться от вредных привычек и не забывать про необходимость физических нагрузок и здорового образа жизни. После 45 лет рекомендуется ежегодно проходить профилактические осмотры, чтобы вовремя выявить изменения в организме и предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Запишитесь на прием, позвонив по номеру телефона Волгограда +7 (8442) 52-03-03 или онлайн.

Что такое энцефалопатия и чем она опасна?

Что такое энцефалопатия?

Энцефалопатия бывает врожденной и приобретенной. В каждом случае причинами заболевания становятся разные факторы, но их объединяет устойчивое нарушение мозгового кровообращения.

В случае с новорожденными детьми наличие заболевания не всегда становится очевидным. Как правило, диагноз ставят ближе к году при наличии специфической симптоматики. У взрослых людей широко распространены патологии, вызванные сосудистыми нарушениями. К примеру, при атеросклерозе уменьшается просвет сосудов в результате отложения на их стенках липидов. Приток крови к мозгу снижается, развивается ишемия. В сложных случаях просвет сосуда перекрывается кровяным сгустком или холестериновой бляшкой, появляется инсульт, в результате которого отмирают клетки головного мозга.

У каждой разновидности заболевания свои специфические признаки и методы терапии. По этой причине важно вовремя обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику и лечение. Проявления нарушений зависят от того, какая область головного мозга поражена.

Сосудистая энцефалопатия. Возникает в результате нарушений кровоснабжения головного мозга и кислородного голодания клеток. Патология может иметь атеросклеротический или гипертонический характер. В первом случае в кровеносных сосудах присутствуют атеросклеротические бляшки, а во втором отмечается повышенное артериальное давление с осложнением в виде отека головного мозга.

Травматическая. В этом случае энцефалопатия развивается как результат перенесенной черепно-мозговой травмы. При заболевании могут отмечаться дегенеративные, дистрофические, рубцовые изменения тканей головного мозга. Чаще всего патология наблюдается у спортсменов, водителей и пассажиров транспортных средств, а также новорожденных детей.

Лучевая. Заболевание может стать следствием воздействия на головной мозг ионизирующего излучения. Такая разновидность энцефалопатии может наблюдаться у специалистов, участвующих в устранении последствий радиационных аварий, а также у тех, кто работает с соответствующим оборудованием.

Метаболическая (токсическая). Поражение головного мозга может быть вызвано интоксикацией организма на фоне печеночной недостаточности, сахарного диабета, отравления угарным газом, солями тяжелых металлов и пр. Токсическое отравление также приводит к тяжелым неврологическим нарушениям.

Воспалительная. Чаще всего речь идет о воспалительных процессах в стенках кровеносных сосудов. Выраженность и специфика проявлений зависят от пораженной области.

Вакцинная. Это редкая разновидность неврологического расстройства, которое появляется в ответ на введение вакцины. Чаще всего реакция наблюдается на препараты от коклюша.

Дисциркуляторная. Нарушение работы головного мозга возникает из-за постепенно усиливающейся недостаточности кровоснабжения. Дисциркуляторная энцефалопатия напрямую влияет на когнитивные способности и неврологические расстройства.

Резидуальная энцефалопатия (остаточная). В головном мозге происходит структурное изменение тканей вследствие перенесенных ранее травм, ишемической болезни, инфекций.

Губчатая. Эта разновидность энцефалопатии объединяет тяжелые заболевания, при которых мозг превращается в губчатое тело. Среди них можно выделить синдром Гетсмана-Штрауслера-Шейнкера, болезнь Крейтцфельда-Якоба и др.

Для заболевания характерно разнообразие клинических проявлений, которые зависят от причин, вызвавших нарушения работы головного мозга. Энцефалопатия может иметь острое и хроническое течение.

Во втором случае признаки нарушения работы головного мозга проявляются постепенно в виде головных болей, забывчивости, эмоциональной нестабильности.

Болезнь в своем развитии проходит несколько стадий, для которых характерны следующие проявления:

Современные методы обследования позволяют установить локализацию, характер патологии, механизм ее появления. Диагностика может включать:

Анализы крови для определения уровня гормонов, липидов, холестерина, сахара и других элементов, которые могут указывать на развитие дисциркуляторной энцефалопатии.

Реоэнцефалографию (РЭГ) для измерения кровотока в головном мозге, определения эластичности и напряжения стенок сосудов.

Магнитно-резонансную томографию для анализа морфологических изменений тканей головного мозга. МРТ позволяет дифференцировать энцефалографию от других заболеваний нервной системы: болезни Альцгеймера, инсульта, опухолей и др.

Ультразвуковую допплерографию для определения скорости кровотока в отдельном кровеносном сосуде и уточнения местоположения атеросклеротической бляшки. Дает информацию о состоянии церебрального кровообращения.

Можно ли вылечить энцефалопатию?

Заболевание требует длительной курсовой терапии и наблюдения у врача-невролога. Для успешного лечения и устранения симптомов болезни первостепенное значение имеет диагностика причин ее появления.

Острая энцефалопатия является показанием к срочной госпитализации и проведению дезинтоксикационной терапии в условиях стационара. Хроническая форма патологии требует соблюдения определенной диеты и приема лекарств по назначению врача 2?3 раза в год.

Лекарства от гипертонии требуют строгого соблюдения графика приема, как правило, 2?3 раза в сутки. Многим пациентам требуется пожизненное употребление препаратов для нормализации артериального давления. Дозировку и разновидность лекарства должен назначать лечащий врач, поскольку каждое из них действует с различной интенсивностью и по-разному выводится из организма.

Современные гипотензивные лекарства делятся на следующие группы:

ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающего фермента);

прямые ингибиторы ренина;

комбинированные и другие препараты.

Для улучшения обмена веществ головного мозга назначаются «Кавинтон», «Вазобрал», «Коринфар», «Целипрол», «Никошпан», «Пикамилон» и другие препараты различных групп.

Лекарства помогают восстановить мозговое кровообращение и благодаря этому устранить такие симптомы, как:

головная боль и головокружения;

нарушение координации движений;

проблемы с памятью;

перепады настроения и пр.

Основные группы препаратов для улучшения мозгового кровообращения:

корректоры микроциркуляции крови и др.

При энцефалопатии схема лечения разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом данных лабораторных и инструментальных исследований. Практически все препараты для лечения хронической формы заболевания отпускаются в аптеках по рецепту врача. Помимо перечисленных групп лекарств, пациенту могут быть назначены противосудорожные, антидепрессантные, антиагреганты и другие средства.

Последствия и осложнения энцефалопатии

Длительное откладывание лечения приводит к обширному повреждению головного мозга. По мере усугубления заболевания у пациента могут отмечаться:

постоянные головные боли;

ухудшение зрения и слуха;

расстройства координации движений;

тремор конечностей, тик, судороги;

расстройство половой функции;

вегетососудистая дистония и многое другое в зависимости от области поражения мозга.

Для успешного лечения, устранения симптоматики болезни и предотвращения дегенеративных процессов в головном мозге пациенту рекомендуется:

регулярно заниматься спортом для поддержания организма в тонусе.

При своевременном обращении к врачу и обнаружении энцефалопатии на ранних стадиях прогноз положительный. Эффективность лечения во многом будет зависеть от причин патологии. Тяжелые сердечно-сосудистые (ишемия, инсульт, инфаркт) и неврологические (остеохондроз, черепно-мозговые травмы) заболевания могут потребовать пожизненной курсовой терапии. В каждом случае программу лечения и профилактики должен составлять лечащий врач.

Патогенетическая реконструкция головокружения при дисциркуляторной энцефалопатии как основа формирования эффективной терапевтической стратегии

Головокружение является одной из самых частых жалоб у пациентов с диагнозом “дисциркуляторная энцефалопатия” и, что немаловажно, служит предиктором спонтанных падений, ассоциированных с увеличением риска переломов костей верхних и нижних конечностей. Патогенетической основой головокружения у таких пациентов является уменьшение количества нейрональных связей (асинапсия) в системе поддержания равновесия в покое и при ходьбе, а морфологическим субстратом – главным образом, перивентрикулярный лейкоареоз, верифицируе- мый при магнитно-резонансной томографии головного мозга. Лечение пациентов с нарушением равновесия, вызванным дисциркуляторной энцефалопатией, включает в себя воздействие на модифицируемые факторы риска инсульта, а также индукцию нейропластичности, реализуемую путем регулярного выполнения упражнений вестибулярной реабилитации и применения фармакологических средств, модулирующих активность ряда нейротрофических факторов в головном мозге, в частности мозгового нейротрофического фактора (BDNF).

Головокружение – один из наиболее трудно интерпретируемых в клинической практике симптомов. Пациенты описывают головокружение как ощущение падения, иллюзорного вращения предметов перед глазами (т.н. системное головокружение или вертиго), нарушение пространственной ориентации, неустойчивость, «туман» в голове (несистемное головокружение). Частота разных «фенотипов» головокружения у пациентов в возрасте до 60 лет составляет 30%, а старше 85 лет – около 80% [1]. При этом около 90% больных, которые наблюдаются с диагнозом «дисциркуляторная энцефалопатия» (ДЭ), жалуются на головокружение, являющееся предиктором спонтанных падений, ассоциированных с увеличением риска переломов бедренной кости и костей запястья [1,2]. Спровоцированный головокружением бытовой травматизм приводит к снижению двигательной активности пациентов и огра ни чивает их способность к самообслуживанию, а также служит ведущей причиной случайной смертности людей старше 65 лет, страдающих ДЭ [3].

Этиология и патогенез

Еще недавно считалось, что причиной головокружения у пациентов с ДЭ является хроническая ишемия мозговых структур, кровоснабжаемых из ветвей позвоночных и основной артерий [4]. В определенные моменты у таких пациентов, как полагали, возникают состояния «декомпенсации» вследствие лабильности артериального давления или экстравазального воздействия (компрессия позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника) и других факторов, которые обусловливают развитие мозжечково-стволовой дисфункции, поскольку именно эти структуры головного мозга оказываются наиболее чувствительными к ишемии. К числу других причин головокружения у пациентов с ДЭ относили патологические извитости, врожденные нарушения развития в виде гипо- и аплазии позвоночной артерии, аномалии Киммерли, шейных ребер и др.

Однако в настоящее время представления о патогенезе хронических форм цереброваскулярных заболеваний постепенно меняются. Как известно, в МКБ-10 термин «дисциркуляторная энцефалопатия» отсутствует, что, на наш взгляд, правильно. Широкое распространение этого диагноза в нашей стране можно объяснить лишь его универсальностью (наличием ДЭ можно объяснить любую жалобу у пациентов старшего возраста), во многом отсутствием возможности проведения тщательного обследования пациентов с теми или иными симптомами и, что немало важно, глубоким проникновением термина «ДЭ» во многие приказы, инструкции и руководства, применяемые в клинической практике. В настоящее время отказаться от этого диагноза не представляется возможным, поэтому принципиальное значение приобретает понимание пато генетических основ развития статодинамических нарушений у пациентов с диагнозом «ДЭ».

Все многообразие патофизиологических процессов в головном мозге, которые приводят к появлению жалоб на головокружение при ДЭ, можно объяснить следующими причинами:

1. Мультиинфарктное состояние («немые» инсульты) с дисфункцией стратегически важных зон – лобной и височной доли (в особенности островка), гиппокампа, мозжечка, разобщением лобно-стволовых путей при диффузном поражении белого вещества больших полушарий мозга (перивентрикулярные очаги). В настоящее время установлено свыше 300 факторов риска инсульта, которые сведены в четыре категории [5]:

2. Токсическое действие ряда веществ на головной мозг и сенсорные органы, участвующие в поддержании равновесия. Поскольку злоупотребление алкоголем относят к «другим модифицируемым факторам риска инсульта», то в данную группу патологических факторов входят, главным образом, фармакологические препараты, оказывающие угнетающее действие на головной мозг и сенсорные системы организма, в том числе лекарственные средства, используемые для лечения онкологических заболеваний, некоторые антибиотики (например, гентамицин), антиконвульсанты, антидепрессанты (амитриптилин), амиодарон и др.

3. Прогрессирующие мультимодальные сенсорные нарушения (множественный сенсорный дефицит) и снижение нейропластического потенциала головного мозга – ассоциированное с возрастом угнетение центральной интеграции всех чувствительных стимулов, необходимых для поддержания равновесия. Патоморфологической составляющей вышеуказанных нарушений являются дегенеративные процессы, которые неизбежно затрагивают структуры, регулирующие процесс поддержания равновесия тела (мозжечок, подкорковые центры, ответственные за зрительный и проприоцептивный контроль движений, рецепторы вестибулярного аппарата, нейроны вестибулярных ядер), и ассоциированные с ними «нейрональные ансамбли» в проекционных зонах коры головного мозга. В частности, снижение количества волосковых клеток в лабиринте сочетается с уменьшением числа волокон в вестибулярных нервах; при этом наиболее выраженные изменения происходят в полукружных каналах, менее значимые – в саккулусе и совсем незначительные – в утрикулусе [6]. Это под твер ждается клиническими тестами: у больных с ДЭ от мечают четкое асимметричное снижение чувстви тельности к угловым ускорениям по данным теста импульсного движения головы, оценивающего вестибулоокулярный рефлекс, уменьшение динамической остроты зрения вследствие нарушения согласованных движений глазных яблок и головы, что приводит к неустойчивости, неуверенности при ходьбе, в особенности при необходимости совершать резкие повороты, и формирует пассивное поведение, направленное на избегание двигательной активности в целом [7,8].

Снижение нейропластического потенциала головного мозга отражается в низкой способности нейрональных центров к реорганизации системы контроля равновесия тела после, например, приступа доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ) или острого нарушения мозгового кровообращения, а также в ситуациях, требующих адаптации к передвижению в сложных условиях (например, ходьба по скользкой дороге или в условиях плохой видимости). Ключевыми элементами данного феномена являются снижение плотности нейронов в медиальном вестибулярном ядре, играющем важную роль в компенсации вестибулярных нарушений за счет активизации комиссуральных волокон; уменьшение количества клеток Пуркинье в мозжечке человека примерно на 2,5% каждые 10 лет в течение жизни; «старение» системы визуального контроля – нарушение аккомодации, стереоскопического зрения, способности подавлять нистагм фиксацией взора на фоне увеличения латентности саккад и снижения скорости следящих движений глазных яблок [9,10].

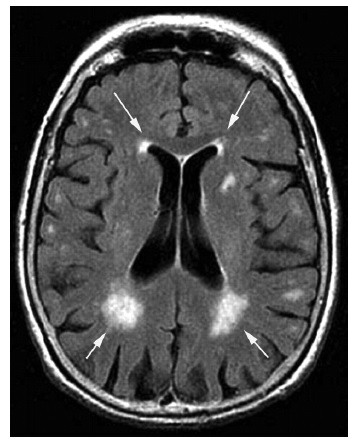

Таким образом, патогенетической основой развития головокружения у пациентов с диагнозом «дисциркуляторная энцефалопатия» является уменьшение количества нейрональных связей (асинапсия) в системе поддержания равновесия в покое и при ходьбе, а морфологическим субстратом – главным образом, перивентрикулярный лейкоареоз. Последнему феномену уделяют особое внимание специалисты, занимающиеся проблемами головокружения. В настоящее время четко установлено, что перивентрикулярный лейкоареоз ассоциирован с нарушением функций головного мозга, требующих сложного взаимодействия между различными его областями – памяти, мышления, поддержания равновесия и нормальной походки [11]. В основе развития лейкоареоза лежат деструкция волокон белого вещества с утратой миелина (демиелинизация), постинсультные очаги (с частичной или полной демиелинизацией и избирательной утратой клеточных элементов или аксонов, но без четко отграниченной зоны некроза), отек ткани головного мозга, расширение внеклеточных пространств, образование кист, ангиоэктазии, расширение периваскулярных пространств (рис. 1). Очаги лейко ареоза располагаются в зонах конечного кровообра щения перфорирующих артерий и артерий микроциркуляторного русла, которые практически не имеют коллатерального кровообращения. Эти участки крайне уязвимы в условиях нестабильной циркуляции крови, например, при лабильности артериального давления (инсульт «водораздела»). Выраженность перивентрикулярного лейкоареоза коррелирует с частотой падений [12].

Клинические проявления

При клиническом обследовании пациентов с ДЭ, предъявляющих жалобы на головокружение, выявляют нарушение походки и страх падения. Нарушения ходьбы при ДЭ могут быть представлены следующими проявлениями:

По мере прогрессирования заболевания к общему паттерну изменения ходьбы при ДЭ присоединяются более сложные расстройства в виде нарушения инициации ходьбы, неустойчивости при поворотах и связанные с ними падения. Такое нарушение походки можно отнести к расстройствам высшего уровня – интегративным нарушениям двигательного контроля. Они связаны с поражением лобных долей, а также их связей и вызваны нарушением процессов выбора и инициации локомоторных и постуральных программ, а не их реализацией, и не зависят от какой-либо другой неврологической патологии (например, нарушения чувствительности или парезов). Такой статодинамический дефект особенно грубо проявляется в «переходных» ситуациях при поворотах, ходьбе в незнакомых условиях и т.п. (когда одна двигательная программа должна смениться другой) и, следовательно, отражает дефект планирования.

Нарушение автоматизированной регуляции ходьбы требует значительного напряжения механизмов произвольного контроля, включающих, в том числе, и когнитивные функции, прежде всего внимание. Однако и этот ресурс компенсации у больных с нарушениями высшего уровня существенно ограничен вследствие сопутствующего поражения лобно-подкорковых связей, участвующих в регуляции когнитивных функций. Соответственно, любая дополнительная нагрузка на когнитивную сферу во время ходьбы (например, счет или просто отвлечение внимания на новый стимул) может привести к несоразмерно тяжелому ухудшению функции ходьбы; тот же эффект может давать неожиданная эмоциональная реакция.

Кроме того, считается, что разрыв лобно-теменных и лобно-подкорковых связей нарушает нормальное функционирование как афферентных, так и эфферентных постуральных рефлексов. Иннервация статических мышц, необходимых для поддержания устойчивости, двусторонняя, поэтому развитие статодинамических нарушений у пациентов с ДЭ возникает только вследствие билатерального поражения перивентрикулярного белого вещества [13]. При односторонних процессах любые клинические проявления ДЭ будут несущественными или достаточно хорошо компенсированными.

В большинстве тяжелых случаев ДЭ нарушению походки сопутствуют нарушение мочеиспускания по центральному типу и подкорковая деменция (что требует исключения нормотензивной гидроцефалии).

Диагностика

При неврологическом обследовании пациентов с жалобами на головокружения в рамках ДЭ в протокол общепринятого осмотра необходимо ввести следующие клинические тесты [14]:

Инструментальная диагностика у пациентов с нарушением равновесия в рамках предполагаемой ДЭ должна включать:

Пациентов с нарушением равновесия и диагнозом ДЭ необходимо также направлять на консультацию офтальмолога, поскольку нарушение остроты зрения может оказывать «драматическое» влияние на возможность сохранения равновесия у данной категории больных. Кроме того, желательно исключить остеопороз/остеопению, так как, с одной стороны, риск падений у пациентов пожилого возраста увеличивает риск переломов [15], а, с другой стороны, уменьшение костной (остеопороз/остеопения) и мышечной массы (саркопения) ассоциированы с нарушением походки и страхом падений.

Также важно провести «ревизию» препаратов, ис поль зуемых больным, с целью выявления лекарственных средств, способных вызвать нарушение походки и головокружение у пожилых пациентов (антиконвульсанты, сартаны, акатинол и др.).

Лечение

Современная парадигма лечения головокружения у пациентов с ДЭ в основном сводится к поиску новых лекарственных препаратов, позволяющих активизировать церебральный кровоток и/или метаболические процессы в головном мозге. Однако такой подход оправдан лишь отчасти. Основу лечения пациентов с ДЭ и нарушением равновесия составляет воздействие на модифицируемые факторы риска инсульта. Этой стратегии посвящено множество исследований и публикаций [16,17]. И здесь следует отметить тот факт, что в последние десятилетия акцент первичной профилактики инсульта все более и более смещается в сторону нефармакологического лечения (отказ от курения, борьба с избыточной массой тела, гиподинамией и др.). Одним из наглядных примеров этому служит пересмотр порядка применения аспирина для профилактики инсульта у пациентов без острых цереброваскулярных катастроф в анамнезе [18].

Во-первых, было установлено, что использование аспирина достоверно снижает риск инсульта у пациентов в возрасте 50-69 лет, у которых риск его развития повышен по крайней мере на 10% (расчет риска производится с помощью специального калькулятора, учитывающего пол, возраст, расу, уровень липидов в крови, АД, наличие сахарного диабета, курение [19]). Выраженность положительного эффекта аспирина зависела от возраста и степени риска развития инсульта, при этом достоверные результаты были получены при длительности непрерывного приема аспирина 5-10 лет.

Во-вторых, было показано, что применение аспирина у пациентов моложе 50 и старше 69 лет достоверно не влияет на риск развития инсульта (даже при наличии повышенного риска).

В третьих, последние данные свидетельствуют о том, что положительный эффект аспирина в дозе 75 мг сопо ставим с таковым при использовании более высоких доз препарата. При этом чем выше доза, тем выше риск развития кровотечения.

Таким образом, современные рекомендации по первичной профилактике инсульта с помощью аспирина выглядит следующим образом:

Лица в возрасте 50-59 лет, имеющие 10-летний риск развития инсульта ≥10%: показан прием низких доз аспирина (≤100 мг/сут), если ожидаемая продолжительность жизни составляет 10 лет и более, а пациент готов регулярно принимать аспирин в течение не менее 10 лет. В этой группе ожидаемый положительный эффект от приема аспирина для профилактики инсульта максимален.

Лица в возрасте 60-69 лет, имеющие 10-летний риск развития инсульта ≥10%: индивидуальный подход. Если риск кровотечения низкий, ожидаемая продолжительностью жизни составляет 10 лет и более, а пациент готов регулярно ежедневно принимать аспирин в течение не менее 10 лет, то препарат может быть назначен в низких дозах (≤100 мг/сут). У таких пациентов повышен риск развития кровотечения на фоне приема аспирина.

Лица моложе 50 лет: нет достоверных данных, свидетельствующих о пользе или вреде применения аспирина для профилактики инсульта.

Лица в возрасте 70 лет и старше: нет достоверных данных, свидетельствующих о пользе или вреде применения аспирина для профилактики инсульта.

Другим важным направлением в лечении нарушений равновесия у пациентов с ДЭ является стимуляция нейропластичности, которая позволит решительно изменить функционирование нейросетей, ответственных за поддержание равновесия тела, и создать тем самым основу для эффективного саногенеза. Действительно, для осуществления эффективного контроля равновесия тела головной мозг использует всю поступающую сенсорную информацию: зрительную, вестибулярную, проприоцептивную и даже слуховую. Полученные данные анализируются в нейрональных центрах различной подчиненности, что позволяет сформировать адекватный двигательный ответ. В случае необходимости головной мозг способен осуществлять быструю «переключаемость внимания» с одного сенсорного потока на другой: например, при переходе с освещенной стороны улицы на более темную происходит мгновенная дополнительная активация нейрональных сетей, ответственных за анализ проприоцептивных стимулов от нижних конечностей, благодаря чему сохраняется четкий контроль над равновесием. У пациентов, страдающих ДЭ, имеет место мозаичное поражение всех систем, регулирующих координацию движений. Поэтому идеальная схема ведения пациентов с головокружением на фоне ДЭ помимо «агрессивной» коррекции факторов риска инсульта должна состоять из комбинации упражнений вестибулярной реабилитации, целью которых является таргетная активизация нейропластических процессов в стратегически важных зонах головного мозга, и фармакологической стимуляции экспрессии нейротрофических факторов с помощью индукторов нейропластичности.

Упражнения вестибулярной реабилитации являются мощным активатором адаптивной нейропластичности, позволяющим формировать и поддерживать функциональные системы, которые обеспечивают максимально эффективную компенсацию статических нарушений на основе следующих трех принципов: адаптация (ремоделирование нейрональных связей), замещение (усиление роли «невестибулярных» сенсорных сигналов в сохранении статического контроля) и привыкание (увеличение порога для сенсорных раздражителей). Анализ результатов выполнения упражнений вестибулярной реабилитации демонстрирует высокую их эффективность у пациентов с хроническим головокружением. В особенности это касается таких ситуаций, как способность к самообслуживанию и улучшение качества жизни. При этом наиболее эффективна индивидуальная программа вестибулярной реабилитации на основе комплексного обследования. Например, если у пациента с головокружением присутствует слабость в мышцах нижних конечностей, помимо выполнения «классических» упражнений вестибулярной реабилитации необходимо уделить внимание увеличению мышечной силы (ЛФК, магнитная стимуляция и др.).

Среди фармакологических агентов, способных индуцировать нейропластические процессы в головном мозга, следует выделить винпоцетин (Кавинтон). Действующим веществом препарата является этиловый эфир аповинкаминовой кислоты – синтетическое производное винкамина, алкалоида барвинка малого. В основе клинического эффекта винпоцетина лежит ингибирование фосфодиэстеразы (Са/кальмодулинзависимой 1-го типа) и потенциалзависимых Na+-каналов, что позволяет ему оказывать непосредственное действие на глутаматные рецепторы, ингибировать перекисное окисление липидов, вызывать вазодилатацию, тормозить агрегацию тромбоцитов и увеличивать деформируемость эритроцитов [20]. При этом препарат оказывает нормализующее действие на артерии головного мозга как с повышенным, так и пониженным тонусом, восстанавливая способность к ауторегуляции церебрального кровообращения и предотвращая развитие вазоконстрикторных реакций. Кроме того, Кавин тон препятствует нейрональной гибели в области гиппокампа, стимулирует норадренергическую систему восходящей ретикулярной формации [21] и оказывает модулирующее влияние на нейропластичность (увеличивает рост дендритных шипиков) [22].

В открытом клиническом исследовании 2016 г. мы оценивали эффективность Кавинтона Комфорте (новойдиспергируемой формы) в комплексной терапии (включающей выполнение упражнений вестибулярной реабилитации) хронического головокружения у пациентов с ДЭ [23]. У пациентов основной группы, получавших винпоцетин, через 3 месяца от начала лечения отмечались статистически значимые позитивные изменения по данным всех исследуемых параметров – длительность и выраженность головокружения (визуальная аналоговая шкала), расширение двигательной активности пациентов в течение дня (шкала оценки влияния головокружения на повседневную активность – Dizzi ness Handicap Inventory), повышение приверженности к лечению (Drug Attitude Inventory). Важно, что уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF) в плазме крови у пациентов этой группы повысился практически в 3 раза по сравнению с исходным значением. Этот факт свидетельствует о том, что в основе терапевтического эффекта Кавинтона Комфорте лежит модуляция нейропластичности головного мозга.

Как известно, маркерами и регуляторами нейропластичности являются нейротрофические ростовые факторы (НРФ), которые относятся к физиологически активным полипептидам, регулирующим рост и дифференцировку нейронов в процессе филогенеза, а также способствующим формированию новых синаптических связей в постнатальном периоде [24]. В связи с этим НРФ играют решающую роль в патогенезе нейродегенеративных заболеваний, а также в восстановлении функций при сосудистых и травматических поражениях нервной системы [25]. BDNF занимает особое положение среди НРФ, так как он участвует в дифференцировке нейронов и модулирует активность разных типов клеток в центральной нервной системе, способствует функциональной матурации нейронов, участвует в образовании новых синапсов и арборизации дендритов, поддерживает рост спинальных сенсорных и моторных нервных клеток, а также дофаминергических нейронов черной субстанции, холинергических и ГАМК-ергических нейронов коры головного мозга [26].

Экспрессия BDNF происходит либо конститутивно (возрастание уровня BDNF совпадает с периодом, когда лобная кора созревает структурно и функционально), либо в ответ на внешние стимулы (исключительная особенность BDNF, поскольку высвобождение ни одного из известных в настоящее время нейротрофинов или ростовых факторов не имеет прямой зависимости от внешних факторов). В связи с этим пик концентрации BDNF в головном мозге приходится на молодые годы, а относительно постоянные его уровни определяются в зрелом и старческом возрасте [27]. Важно отметить, что концентрация BDNF в периферической крови может отражать уровень его экспрессии в ЦНС, также как это в настоящее время доказано для серотонина [28]. Снижение экспрессии BDNF наблюдается при болезни Альцгеймера и других формах деменции, болезни Паркинсона, хорее Гентингтона и ряде психиатрических заболеваний [25,29]. BDNF участвует в регуляции энергетического гомеостаза организма, поэтому нарушение его экспрессии играет важную роль в развитии сахарного диабета 2 типа, ожирения и метаболического синдрома [30]. Физические упражнения способствуют повышению образования BDNF в головном мозге, а экзогенное введение BDNF может пред отвращать гибель нейронов и снижать их чувствительность к глутаматной эксайтотоксичности [31].

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что сочетание фармакологического лечения (Кавинтон Комфорте) и упражнений вестибулярной реабилитации у пациентов с ДЭ, которых беспокоит головокружения, имеет крайне большое значение, поскольку позволяет уменьшить выраженность статических нарушений и снизить риск падений. Использование подобной комбинации обеспечивает значимое улучшение качества жизни больных в короткие сроки и приверженности к терапии. Данный эффект реализуется посредством индукции нейропластических процессов в головном мозге, в частности, за счет стимуляции экспрессии BDNF. В связи с этим Кавинтон Комфорте можно применять для лечения не только цереброваскулярных, но и других неврологических заболеваний, требующих стимуляции нейропластичности (нейродегенеративных и посттравматических). Кроме того, на наш взгляд, у пациентов с нарушением равновесия в рамках ДЭ необходимо максимально ограничивать по времени использование препаратов, обладающих отрицательным воздействием на нейропластичность (например, бетагистина гидрохлорид, дименгидринат) [32,33], так как они замедляют развитие центральных компенсаторных процессов.