цирроз легкого мкб 10 код

Цирротический туберкулез легких

Цирротический туберкулез легких – это финальная стадия туберкулезного процесса, для которой типично преобладанием пневмоцирроза над специфическим поражением легочной ткани. Цирротическая трансформация легкого сопровождается одышкой, кашлем с мокротой, кровохарканьем, дыхательной и сердечной недостаточностью. Цирротический туберкулез легких диагностируется с учетом рентгеносемиотики, функциональных данных, результатов лабораторного и бронхологического обследования. В зависимости от фазы течения цирротического туберкулеза легких назначается антибиотикотерапия, специфическая химиотерапия, коррекция легочно-сердечной недостаточности. При ограниченном пневмоциррозе производится хирургическое вмешательство.

МКБ-10

Общие сведения

Цирротический туберкулез легких – морфологический вариант течения туберкулезной инфекции, который характеризуют грубые рубцовые изменения в легочной паренхиме и плевре, сочетающиеся с минимальной активностью специфического воспаления. Развивается в исходе других форм туберкулеза органов дыхания; по наблюдениям разных авторов, встречается с частотой 0,1-8%.

Для формирования цирротического туберкулеза легких требуется длительный срок, исчисляемый годами. При данной форме туберкулезного процесса морфологическая перестройка легочной ткани является необратимой, а в запущенных случаях возможен летальный исход. Пациенты с цирротическим туберкулезом легких подлежат коллегиальному наблюдению со стороны специалистов в области фтизиатрии и пульмонологии.

Причины

Цирротический туберкулез легких обычно служит исходом других вторичных форм туберкулеза и редко возникает при первичном процессе. В большинстве наблюдений грубые цирротические изменения паренхимы формируются на фоне инфильтративного, фиброзно-кавернозного, диссеминированного туберкулеза легких или плеврита туберкулезной этиологии.

Цирротический туберкулез легких чаще диагностируется у пожилых пациентов, поскольку перестройка легочной ткани с возрастом протекает активнее. У детей пусковым фактором для развития пневмоцирроза становится своевременно нераспознанный первичный туберкулез, осложнившийся ателектазом легкого. С учетом площади поражения различают ограниченный (сегментарный, долевой) и диффузный; одно- и двухсторонний цирротический туберкулез легких.

Патогенез

При инфильтративном туберкулезе легких патоморфологической основой для разрастания соединительной ткани становится воспалительный инфильтрат, в котором происходит выпадение фибрина, коллагенизация альвеолярных мембран, фиброзирование участков ателектаза. При фиброзно-кавернозном туберкулезе грубая фиброзная трансформация затрагивает стенки каверны и перикавитарную зону. При инволюции диссеминированного туберкулеза происходит соединительнотканная трансформация патологических очагов; цирротический процесс носит, как правило, диффузный двухсторонний характер. Во всех этих случаях формируется так называемый пневмогенный цирроз легкого.

У пациентов, перенесших туберкулезный плеврит, лечение с помощью искусственного пневмоторакса или хирургической торакопластики, развивается плеврогенный цирроз: при этом соединительная ткань прорастает в легочную паренхиму из утолщенной плевры. Цирротическим туберкулезом легких может осложняться туберкулез ВГЛУ, первичный туберкулезный комплекс, туберкулез бронхов. При этих формах пневмофиброз развивается в результате обтурации бронха в ателектатическом участке (чаще в язычковых сегментах левого легкого, верхней или средней доле правого легкого). Такой механизм патогенеза носит название бронхогенного цирроза.

Замещение значительных участков паренхимы соединительной тканью, деформация бронхов, облитерация сосудов, ограничение подвижности легких вследствие плевральных шварт и эмфиземы приводит к недостаточности газообмена и кровообращения, формированию легочного сердца. На фоне рубцовой ткани определяются осумкованные очаги казеоза, а также участки продуктивного воспаления. При бронхогенном варианте циррозе специфическое воспаление обычно локализовано в лимфоузлах и бронхах.

Симптомы

Цирротический туберкулез легких протекает волнообразно, с периодами обострения неспецифического и туберкулезного воспаления. Тяжесть проявлений зависит от обширности и локализации цирротических изменений в легких. При сегментарном или верхнедолевом циррозе симптоматика обычно маловыраженная. Вне обострения имеет место незначительная одышка и периодически возникающий сухой кашель. Даже в случае активизации неспецифической бактериальной флоры, ввиду хорошего бронхиального дренажа, выраженная клиническая картина обычно не развивается.

Иное течение свойственно цирротическому туберкулезу легких с нижнедолевой локализацией или значительной площадью поражения. При нижнедолевом циррозе развивается клиника гнойного бронхита – беспокоит кашель с гнойной мокротой, нередко одышка астмоидного типа, периодически повторяется кровохарканье. Температура тела поднимается до 38°С и выше, возникает интоксикационный синдром, появляется множество влажных хрипов. В фазу обострения туберкулезного процесса присоединяются бацилловыдение и симптомы туберкулезной интоксикации. При тотальном одностороннем или двустороннем цирротическом туберкулезе легких на первый план выступает одышка, тахикардия, цианоз.

Осложнения

Гипертензия в малом круге кровообращения обусловливает возникновение легочных кровотечений. Аспирация крови может сопровождаться развитием аспирационной пневмонии. Постепенно усиливаются явления сердечной недостаточности: возникают периферические отеки, гепатомегалия, асцит. При длительной гнойной интоксикации развивается висцеральный амилоидоз, ХПН. Причинами смерти пациентов с цирротическим туберкулезом легких становятся массивные кровотечения, сердечно-легочная недостаточность и амилоидоз.

Диагностика

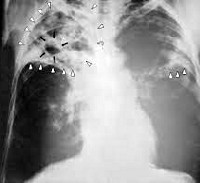

Комплекс диагностических мероприятий осуществляется пульмонологом или фтизиатром. При осмотре больных привлекает внимание деформация грудной клетки (ее уплощение, скошенность ребер, сужение межреберий, эмфизематозное расширение нижних отделов). При перкуссии над областью пневмоцирроза определяется укорочение легочного звука. Дыхание жесткое, иногда бронхиальное, постоянно выслушиваются сухие и влажные хрипы. Основную диагностическую информацию о специфике заболевания дают:

Цирротический туберкулез легких дифференцируют с ХНЗЛ, саркоидозом легких, пневмокониозами, фиброзирующим альвеолитом.

Лечение цирротического туберкулеза

Терапевтическая тактика одновременно преследует несколько целей: купирование неспецифического воспаления, подавление активности специфического процесса, коррекцию легочно-сердечной недостаточности.

При обострении неспецифической микробной инфекции проводятся курсы антибиотикотерапии, санационные бронхоскопии. С целью улучшения бронхиальной проходимости назначаются бронхолитики, отхаркивающие средства, ингаляции. Вопрос о выборе схемы туберкулостатической терапии решается в индивидуальном порядке. Для уменьшения симптомов хронического легочного сердца используется оксигенотерапия, назначаются антиоксиданты, антиагреганты, возодилататоры. Наличие ограниченного одностороннего цирроза легкого является показанием к проведению резекции легкого (сегментэктомии, лобэктомии).

Прогноз и профилактика

Хирургическое лечение позволяет предупредить прогрессирование цирроза и возникновение осложнений (легочных кровотечений, сердечно-легочной недостаточности, амилоидоза). Переход цирротического туберкулеза в стадию осложнений делает прогноз неблагоприятным. Осложненное течение становится причиной смерти, по меньшей мере, 3% больных. Профилактика цирротического туберкулеза легких сводится к своевременному лечению более ранних его форм.

Цирроз легких

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Цирроз легких – это патологическое заболевание, при котором происходят необратимые изменения в клетках и тканях органа. Рассмотрим основные причины недуга, симптомы, признаки, методы диагностики и лечения.

Заболевание представляет собой разрастание в легких соединительной ткани. Цирроз относится к крайней и наиболее тяжелой стадии туберкулеза легких. При данном недуге сосуды, бронхи и альвеолы полностью замещаются соединительной тканью и коллагеном, нарушаются газообменные функции и уплотняется плевра. Цирроз влечет за собой процесс фиброзного перерождения и склерозирования бронхов, которые деформируются, суживаются, то есть меняют свои физиологические особенности. Именно этот фактор позволяет распознать данный недуг с помощью рентгенологического исследования.

Цирроз легких характеризуется длительным течением. Патология может быть как односторонней, так и двусторонней. Но и в первом и во втором случае происходит формирование склеротических изменений легочной ткани. Деформации подвергаются не только бронхи, но и сосуды, органы средостения смещаются, а в соседних с легкими областях появляется эмфизема.

Существует определенная классификация цирроза легких, то есть цирротического туберкулеза:

Код по МКБ-10

Причины цирроза легкого

Причины цирроза легкого разнообразны, болезнь может возникнуть на фоне запущенной формы туберкулеза и других патологий организма. В последние годы врачи отмечают, что длительное лечение антибиотическими препаратами способствует формированию цирроза. Но чаще всего болезнь развивается на фоне хронического фиброзно-кавернозного и гематогенно-диссеминированного туберкулеза. Плеврит и туберкулезный лобит также могут быть источником патологии.

Поскольку основная причина цирроза легких это туберкулез, то стоит знать, что его провоцируют кислотоустойчивые бактерии рода Mycobacterium. Развивается цирротический туберкулез в течение длительного периода времени, нередко недуг прогрессирует годами, а то и десятилетиями. Но в некоторых случаях болезнь развивается стремительно. В этом случае большое значение имеют возрастные особенности организма. Так как в процессе старения эластичные волокна легких постепенно замещаются соединительной тканью, что приводит к формированию эмфизем.

Но развитию цирроза легких подвержены люди как среднего, так молодого и даже детского возраста. На развитие заболевания влияют различные осложнения, к примеру, поражения сердечно-сосудистой системы и легких, склероз в лимфатических узлах и туберкулезных очагах. Ограниченная форма цирроза может возникать на фоне очагового туберкулеза из-за нарушения работы вентиляции легких и поражения мелких бронхов. В зоне поражения формируется не только склероз, но и гроздьевидные вздутия.

Цирроз может развиться после оперативного вмешательства, к примеру, после резекции легкого. Эмпиема плевры и бронхиальный свищ, также относятся к факторам риска развития цирроза легких. Длительное вдыхание органической и неорганической пыли провоцирует поражения легких, которые приводят к фиброзу. Патологии соединительной ткани, пневмония, воспаления стенок кровеносных сосудов и много других заболеваний могут стать причиной цирроза легких.

Симптомы цирроза легкого

Симптомы цирроза легкого имеют волнообразный характер и могут не проявлять себя в течение длительного периода времени. Так периоды нормального состояния сменяются обострениями с признаками интоксикации. У больного усиливается кашель и выделение мокроты, появляется кровохарканье, легочное кровотечение. На фоне данных симптомов из-за обсеменения микробактериями образуются новые очаги воспаления в разных отделах легких. По мере прогрессирования развивается нарушение всех систем организма и поражение различных органов.

Больные жалуются на отдышку, частые астматические приступы, выделение мокроты с неприятным запахом. На фоне развития цирроза легких происходит нарушение функционирования сердечнососудистой системы, в полости брюшины скапливается жидкость, печень увеличивается в размерах. В некоторых случаях цирроз сопровождается амилоидозом, то есть нетуберкулезным поражением почек и печени.

Течение цирроза весьма медленно, может длиться годами, так как принимает хроническую форму. Больной может часто страдать от хронического бронхита, на фоне которого образуются бронхоэктазы и накапливается слизисто-гнойная мокрота. Если заболевание развивается из туберкулеза гематогенно-диссеминированного типа, то преобладающим симптомом цирроза легких выступает диффузная эмфизема.

Публикации в СМИ

Опухоли печени первичные доброкачественные

Доброкачественные опухоли печени регистрируют редко. Они развиваются из эпителия (гепатома, холангиома) или из тканей мезенхимного происхождения (гемангиома, лимфангиома, фиброма и т.д.).

Гемангиома печени (кавернозная гемангиома печени, кавернома печени) возникают в печени чаще всего (обнаруживают при аутопсии у 5–7% больных, у женщин чаще). Опухоль, как правило, бессимптомная, зачастую — диагностическая находка (например, в виде образования при УЗИ или кальцификата на обзорных рентгенограммах брюшной полости) • Морфология. Гемангиомы могут быть единичными или множественными. При микроскопическом исследовании обнаруживают выстланные эндотелием сосудистые лакуны • Клинические проявления. Чаще протекают бессимптомно. Возможны симптомы сдавления соседних органов или растяжения капсулы печени • Диагноз устанавливают при помощи селективной ангиографии печени, КТ или МРТ. Рентгенография брюшной полости даёт возможность выявить кальцификацию опухоли. При изотопном сканировании печени обнаруживают «холодный очаг», имеющий вид плотного образования • Лечение. Удаление гемангиомы показано при клинических проявлениях или разрыве опухоли.

Гепатоцеллюлярная (печёночноклеточная) аденома печени: чаще обнаруживают у женщин. Причиной возникновения опухоли может быть приём пероральных контрацептивных препаратов или анаболических гормонов (андрогены) • Морфология. Гепатоцеллюлярные аденомы — не имеющие истинной капсулы опухоли с чёткими границами. При гистологическом исследовании: гепатоциты без признаков малигнизации • Клинические проявления. Аденома может протекать бессимптомно, возможны боли в животе •• Приблизительно у 25% пациентов пальпируют опухолевидное образование •• Примерно у 30% пациентов происходит разрыв аденомы и возникает кровотечение в брюшную полость. Летальность при этом осложнении составляет 9% • Диагноз •• При УЗИ определяют опухолевидное образование •• Ангиография позволяет диагностировать гепатоцеллюлярные аденомы по их гиперваскуляризации и наличию расширенных артерий •• Функциональные пробы печени не нарушены • Лечение •• Возможна самопроизвольная регрессия опухоли на фоне отмены гормонов (противозачаточных препаратов, анаболических стероидов). Пациенткам следует избегать беременности. При гистологически подтверждённой опухоли небольших размеров, расположенной глубоко в паренхиме печени, можно ограничиться динамическим наблюдением •• При экзофитно растущей на узкой ножке опухоли показано её удаление •• Если аденома больших размеров, расположена поверхностно или пациентка планирует забеременеть, то в этих случаях необходимо опухоль удалить (в связи с высоким риском разрыва аденомы и кровотечения) •• Спонтанный разрыв аденомы и кровотечение в брюшную полость. Вначале производят реанимационные мероприятия. После стабилизации функций ССС показана экстренная операция. Рекомендовано ушивание печени с тампонадой сальником места разрыва. В крайнем случае возможна перевязка или ангиографическая эмболизация печёночной артерии. При отсутствии цирроза печени операция не приводит к выраженному нарушению её функций.

Локальная узловая гиперплазия печени — 3-я по частоте возникновения доброкачественная опухоль печени. Женщины болеют чаще • Морфология. Одиночные или множественные узлы со склерозом в центре и радиально расположенными перегородками. В узлах присутствуют все элементы печёночной ткани, включая купферовские клетки; картина похожа на регенерирующие цирротические узлы • Клинические проявления. Обычно локальная узловая гиперплазия печени протекает бессимптомно. Спонтанные разрывы этой опухоли отмечают редко • Лечение больного аналогично проводимому при печёночноклеточной аденоме.

Детская гемангиоэндотелиома печени: расценивают как предраковое состояние • Морфология. Макроскопически — узловое образование, при микроскопическом исследовании находят расширенные сосудистые пространства • Клинические проявления. Опухоль может напоминать гепатомегалию у ребёнка с сердечной недостаточностью, вызванной пороком сердца бледного типа • Лечение. Иссечение опухоли или перевязка ветви печёночной артерии.

МКБ-10 • D13.4 Доброкачественное новообразование печени

Код вставки на сайт

Опухоли печени первичные доброкачественные

Доброкачественные опухоли печени регистрируют редко. Они развиваются из эпителия (гепатома, холангиома) или из тканей мезенхимного происхождения (гемангиома, лимфангиома, фиброма и т.д.).

Гемангиома печени (кавернозная гемангиома печени, кавернома печени) возникают в печени чаще всего (обнаруживают при аутопсии у 5–7% больных, у женщин чаще). Опухоль, как правило, бессимптомная, зачастую — диагностическая находка (например, в виде образования при УЗИ или кальцификата на обзорных рентгенограммах брюшной полости) • Морфология. Гемангиомы могут быть единичными или множественными. При микроскопическом исследовании обнаруживают выстланные эндотелием сосудистые лакуны • Клинические проявления. Чаще протекают бессимптомно. Возможны симптомы сдавления соседних органов или растяжения капсулы печени • Диагноз устанавливают при помощи селективной ангиографии печени, КТ или МРТ. Рентгенография брюшной полости даёт возможность выявить кальцификацию опухоли. При изотопном сканировании печени обнаруживают «холодный очаг», имеющий вид плотного образования • Лечение. Удаление гемангиомы показано при клинических проявлениях или разрыве опухоли.

Гепатоцеллюлярная (печёночноклеточная) аденома печени: чаще обнаруживают у женщин. Причиной возникновения опухоли может быть приём пероральных контрацептивных препаратов или анаболических гормонов (андрогены) • Морфология. Гепатоцеллюлярные аденомы — не имеющие истинной капсулы опухоли с чёткими границами. При гистологическом исследовании: гепатоциты без признаков малигнизации • Клинические проявления. Аденома может протекать бессимптомно, возможны боли в животе •• Приблизительно у 25% пациентов пальпируют опухолевидное образование •• Примерно у 30% пациентов происходит разрыв аденомы и возникает кровотечение в брюшную полость. Летальность при этом осложнении составляет 9% • Диагноз •• При УЗИ определяют опухолевидное образование •• Ангиография позволяет диагностировать гепатоцеллюлярные аденомы по их гиперваскуляризации и наличию расширенных артерий •• Функциональные пробы печени не нарушены • Лечение •• Возможна самопроизвольная регрессия опухоли на фоне отмены гормонов (противозачаточных препаратов, анаболических стероидов). Пациенткам следует избегать беременности. При гистологически подтверждённой опухоли небольших размеров, расположенной глубоко в паренхиме печени, можно ограничиться динамическим наблюдением •• При экзофитно растущей на узкой ножке опухоли показано её удаление •• Если аденома больших размеров, расположена поверхностно или пациентка планирует забеременеть, то в этих случаях необходимо опухоль удалить (в связи с высоким риском разрыва аденомы и кровотечения) •• Спонтанный разрыв аденомы и кровотечение в брюшную полость. Вначале производят реанимационные мероприятия. После стабилизации функций ССС показана экстренная операция. Рекомендовано ушивание печени с тампонадой сальником места разрыва. В крайнем случае возможна перевязка или ангиографическая эмболизация печёночной артерии. При отсутствии цирроза печени операция не приводит к выраженному нарушению её функций.

Локальная узловая гиперплазия печени — 3-я по частоте возникновения доброкачественная опухоль печени. Женщины болеют чаще • Морфология. Одиночные или множественные узлы со склерозом в центре и радиально расположенными перегородками. В узлах присутствуют все элементы печёночной ткани, включая купферовские клетки; картина похожа на регенерирующие цирротические узлы • Клинические проявления. Обычно локальная узловая гиперплазия печени протекает бессимптомно. Спонтанные разрывы этой опухоли отмечают редко • Лечение больного аналогично проводимому при печёночноклеточной аденоме.

Детская гемангиоэндотелиома печени: расценивают как предраковое состояние • Морфология. Макроскопически — узловое образование, при микроскопическом исследовании находят расширенные сосудистые пространства • Клинические проявления. Опухоль может напоминать гепатомегалию у ребёнка с сердечной недостаточностью, вызванной пороком сердца бледного типа • Лечение. Иссечение опухоли или перевязка ветви печёночной артерии.

МКБ-10 • D13.4 Доброкачественное новообразование печени