Новорожденный потеет во сне комаровский

Ребенок потеет ночью

Все люди потеют, это природный физиологический процесс. У малыша с возраста 1 месяц уже начинают работать потовые железы. Но они еще не достаточно развиты, поэтому, до 6 лет дети могут сильно потеть или очень мерзнуть.

Но, если ребенок потеет ночью – это может свидетельствовать о неблагополучии. Особенно, если потливость сопровождается плаксивостью, беспокойным сном, капризами.

Ночная потливость у детей может быть вызвана:

Если ребенок потеет ночью в возрасте до двух лет, то в половине случаев у него диагностируется рахит. Чтоб исключить проблемы со здоровьем необходимо обратиться к специалистам. Здоровый ребенок также может потеть по ночам, если он активен, в доме тепло, он укрыт теплым одеялом. Не стоит чрезмерно кутать малыша, а пуховая подушка может вызывать аллергию.

Ночная потливость детей 3-5 лет, чаще всего обусловлена лимфатическим диатезом. Это состояние приводит к нарушению работы вегетативной нервной системы и обмена веществ. Лимфатический диатез не является заболеванием и не нуждается в особом лечении. После созревания всех органов малыша, диатез проходит. Главное, провести профилактику заболеваний, которые он может спровоцировать.

Если ребенок потеет ночью из-за лимфатического диатеза, мамам можно дать несколько рекомендаций:

В подростковом возрасте ребенок потеет ночью намного чаще, его железы начинают работать интенсивно, как у взрослых людей. Чрезмерная потливость в этом возрасте может быть гормональным изменением.

Если потливость ребенка доставляет неприятности, следует обязательно обратиться к специалисту и выяснить ее причину. Ночная потливость у здоровых детей часто проходит после нормализации температурного режима во время сна, а если потливость сопровождает какое-либо нарушение в работе организма, то она пропадает после его локализации. Опытные врачи всегда быстро и точно определят причину ночной потливости у детей и смогут дать квалифицированные рекомендации.

Причины потливости у младенцев и рекомендации по уходу

Когда младенцы начинают потеть часто и сильно, новоиспеченные родители бьют тревогу. Зачастую они не знают, в каких случаях выделение пота является нормой, а в каких — патологией. Важно разобраться в этом вопросе, чтобы не упустить из виду тревожные симптомы опасной болезни и своевременно обратиться к врачу.

Особенности терморегуляции у грудничков

Выделение пота у новорожденных считается нормой, когда оно не сопровождается другими клиническими признаками различных заболеваний. Дело в том, что у грудных детей обменные процессы протекают быстрее, чем у взрослых. Организм ребенка выделяет в 2,5 раза больше тепла. Тело сбрасывает излишки тепла с помощью процесса потоотделения.

К месячному возрасту у младенцев начинают функционировать потовые железы, но их работа еще несовершенна. Процесс терморегуляции полностью налаживается только к пятилетнему возрасту. В большинстве случаев именно по этой причине новорожденные сильно потеют во сне, а также покрываются испариной во время сосания груди. У многих младенцев мокнут лишь отдельные части тела — голова, спина, ладони и стопы ног.

Естественные причины потливости у грудничков

Итак, главная причина, почему новорожденный ребенок сильно потеет во сне — это несовершенство вегетативной нервной системы. У маленьких детей кожа становится влажной за считанные минуты, если:

1. В комнате душно и жарко. По мнению педиатров, малышам комфортно при температуре воздуха, которая колеблется в пределах от +18 до +22 градусов.

2. Другая причина, почему младенец сильно потеет во сне — использование одежды и постельных принадлежностей из синтетических тканей. Материалы из искусственных волокон плохо пропускают воздух, поэтому выделяющееся из тела тепло уходит медленнее. По этой причине новорожденный потеет во сне на боку, на котором лежит.

3. Чрезмерная сухость воздуха в комнате. У грудничков процесс терморегуляции происходит не только через кожу. Тело ребенка теряет тепло еще и благодаря функции дыхания. низкой влажности воздуха процесс терморегуляции затрудняется. Вот почему у новорожденного потеет голова во время сна и бодрствования. То же самое происходит, если работа дыхательной системы нарушена болезни.

4. Плач, беспокойный сон. Если грудничок испытывает дискомфорт, он начинает ворочаться. Интенсивные движения ручками и ножками способствуют перегреву тела, поэтому выделяется пот.

5. Обильное питье или кормление перед сном. При переваривании пищи организм выделяет много тепла, и малыш начинает покрываться испариной.

6. Лишний вес. Полные дети чаще потеют.

Патологические причины потливости у младенцев

В большинстве случаев потливость ребенка не должна вызывать беспокойства у родителей. Однако в отдельных случаях стоит обратить на нее внимание и показать кроху педиатру, так как выделение пота может свидетельствовать о нарушениях в работе организма. Список возможных заболеваний, которые сопровождаются повышенным потоотделением, довольно обширный:

1. Дефицит витамина D, который, если не принять мер, приводит к развитию рахита. Признаки болезни — выпадение волос на затылке, деформация конечностей, чрезмерно выпуклый лоб, запоры.

2. ОРВИ, болезни органов дыхательной системы — горла, бронхов, носоглотки, легких.

3. Иммунодефицитные состояния.

4. Нарушение работы щитовидной железы.

5. Патологии нервной системы. Это одна из причин, почему у новорожденного потеет лоб кормлении, а также ладони и стопы.

6. Проблемы с сердцем. Интенсивное выделение пота в этом случае, конечно же, не является единственным симптомом. Как правило, присутствуют и другие признаки патологии — медленный набор веса, вялость, бледность слизистых оболочек и синюшность губ.

Внимание! Если у новорожденного потеют ладони и ступни, а также другие части тела очень часто, и при этом пот имеет кислый запах, следует показать его специалисту.

Причины выделения пота на отдельных участках тела

Некоторые дети покрываются испариной частично или в определенные промежутки времени. Чаще всего у младенца потеет голова при кормлении. Это вовсе не означает, что малыш болен. При сосании груди новорожденный прилагает много усилий, поэтому его лицо краснеет, а голова становится влажной. По мере взросления эта проблема исчезает сама по себе.

Одна из причин, почему у новорожденного потеют ручки и ножки во время бодрствования — это гипертонус. Мышечные волокна малыша постоянно напряжены. Большую часть времени они интенсивно двигаются, тело выделяет много тепла, поэтому конечности становятся влажными.

Педиатры отвечают на вопрос, почему потеют пятки у младенца так — это могут быть проявления идиопатического гипергидроза. Его истинные причины до сих пор остаются неизвестными. У некоторых детей на стопах ног и ладонях находится больше потовых желез, чем у других, поэтому они чаще потеют. Гипергидроз может передаваться по наследству от родителей. Иногда он развивается вследствие патологических процессов, скрыто протекающих в организме ребенка. Об ухудшении самочувствия малыша свидетельствуют такие признаки:

1. Слабость или чрезмерная возбудимость;

2. Одышка;

3. Нарушения сна;

4. Учащенное дыхание;

5. Сыпь на теле;

6. Проблемы со стулом.

Важно! При любых подобных симптомах рекомендуется обратиться за помощью к педиатру. Он выяснит, почему потеют ладони рук у младенца, а затем назначит лечение.

Рекомендации по уходу за грудничком

Если у ребенка есть склонность к повышенному потоотделению, ему нужен особый уход. Важно привести в норму микроклимат в детской комнате. Помещение нужно проветривать 2–3 раза в день. Столбик термометра не должен подниматься выше отметки +25 градусов. Также необходимо регулировать уровень влажности воздуха. Хорошо, если этот показатель находится на уровне 60%. В период отопительного сезона рекомендуется пользоваться увлажнителем воздуха.

Кожа ребенка, который часто потеет, требует усиленного внимания и тщательного ухода. На ней могут появляться опрелости. Чтобы этого избежать, педиатры советуют добавлять в воду для купания младенца отвары трав: коры дуба, череды или ромашки.

Гигиенические процедуры нужно проводить ежедневно. После купания следует обрабатывать нежную кожу новорожденного детской присыпкой и кремом под подгузник. Средства по уходу за младенцами не должны содержать вредных компонентов — ароматизаторов, отдушек. Они могут вызвать аллергическую реакцию и сильное раздражение.

Для профилактики пеленочного дерматита несколько раз в день необходимо устраивать воздушные ванны для малыша продолжительностью по 10–15 минут. Не следует сильно кутать младенца дома и на прогулке. Стоит отдать предпочтение одежде из натурального хлопка.

Причин потливости у младенцев много, а повод для беспокойства есть только тогда, когда у ребенка присутствуют и другие тревожные симптомы, такие как апатия, потеря веса, замедление роста, проблемы со стулом. В остальных случаях, вероятнее всего, речь идет о несовершенстве системы терморегуляции крохи. Со временем он перестанет часто потеть, а пока это происходит, стоит проявить заботу о его нежной коже.

Астеновегетативный синдром у детей после перенесенных инфекционных заболеваний

В развитии инфекционного заболевания обычно выделяют четыре периода: латентный (инкубационный), продромальный, разгар болезни и исход. Латентный период продолжается от момента воздействия этиологического фактора до появления первых кли

В развитии инфекционного заболевания обычно выделяют четыре периода: латентный (инкубационный), продромальный, разгар болезни и исход. Латентный период продолжается от момента воздействия этиологического фактора до появления первых клинических признаков болезни. В этот период происходит мобилизация защитных сил организма, направленных на компенсацию возможных нарушений, на уничтожение болезнетворных агентов и удаление их из организма. Продромальный период представляет собой временной интервал от первых симптомов заболевания до полного проявления. Период выраженных проявлений заболевания характеризуется полным развитием клинической картины. При различных инфекционных заболеваниях может страдать нервная система ребенка, что клинически проявляется синдромом нейротоксикоза. Нейротоксикоз — ответная неспецифическая реакция детского организма на воздействие вирусной, бактериальной или вирусно-бактериальной флоры, характеризующаяся преимущественным поражением центральной (ЦНС) и вегетативной нервной системы. С истощением функциональных возможностей органов и систем в результате перенесенного заболевания, особенно нервной системы при ее перенапряжении, а также вследствие аутоинтоксикации или экзогенного токсикоза связывают возникновение астенического синдрома. Это наиболее частое клиническое проявление периода реконвалесценции. Утомление в течение длительного времени, которое не компенсируется полным восстановлением, вызывает синдром перегрузки, следом за которым развивается состояние истощения. Субъективно ощущаемое чувство утомления — прежде всего сигнал о перегрузке центральных регуляторных систем, неудовлетворительном состоянии энергетических ресурсов организма и аутоинтоксикации продуктами метаболизма. Длительное утомление, приводящее к истощению, по сути своей является результатом стрессорного воздействия на организм, вызывающего нарушение функций регуляторных систем — вегетативной, эндокринной и иммунной. Если стрессорные факторы действуют в течение длительного времени, может развиться реакция организма, при которой возможны функциональные изменения в виде вегетативной дисфункции [1, 6]. Синдром вегетативной дисфункции (СВД) включает в себя проявление всех форм нарушения вегетативной регуляции. Наряду с соматическими проявлениями: головокружением, головными болями, сердцебиением, одышкой, жаждой, булимией, рвотой после еды, непереносимостью отдельных видов пищи, субфебрилитетом неясного происхождения, кожными высыпаниями и др., у пациентов с СВД выявляют эмоциональные расстройства разной степени выраженности в виде тревожности, нарушения сна, беспричинного плача, а также расстройства поведения, в частности, импульсивности, повышенной двигательной активности и возбудимости, дефицита внимания, что клинически определяется как астеновегетативный или психовегетативный синдром [Вейн А. М., 1981].

Интерес и сложность проблемы астеновегетативного синдрома заключается в том, что она является комплексной: медицинской, психологической и педагогической. Однако все специалисты сходятся в том, что такое состояние существует, его необходимо диагностировать и правильно корректировать.

Задачи исследования

Данное исследование посвящено изучению динамики состояния вегетативной нервной системы детей с астеновегетативным синдромом после перенесенных инфекционных заболеваний, а также оценке эффективности препарата Тенотен детский при названной патологии.

Тенотен детский содержит сверхмалые дозы антител к мозгоспецифическому белку S-100, создан по особой технологии специально для детского возраста, оказывает успокаивающее, нормализующее настроение и поведение действие, а также выраженное вегетостабилизирующий эффект [3, 5].

Критерии включения больных в исследование:

Критерии исключения больных из исследования:

Материал исследования

В МУЗ «5 Детская инфекционная больница г. Саратова» наблюдалось 50 детей в возрасте от 3 до 8 лет (4,54 ± 0,18 года), из них 52% мальчиков, 48% девочек, перенесших осложненные респираторные вирусные и другие воздушно-капельные инфекции, протекающие в основном с синдромом нейротоксикоза, а также часто болеющие дети, состоящие на диспансерном наблюдении в поликлинике.

Для исследования методом случайной выборки дети были распределены в две группы. В основной группе (30 человек) дети в периоде реконвалесценции наряду с симптоматической витаминотерапией получали Тенотен детский по 1 таблетке 3 раза в день в течение 4 недель в сочетании со стандартной терапией. В контрольную группу (20 человек) вошли дети, получавшие стандартную витаминотерапию и симптоматическую терапию за исключением препаратов, обладающих вегетотропной активностью.

Достоверных различий по половозрастным показателям между основной и контрольной группами детей не было.

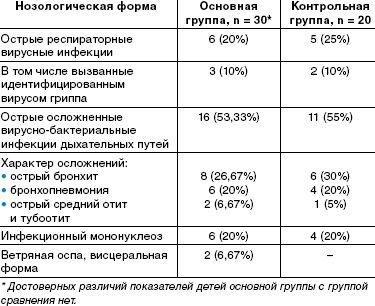

По спектру перенесенных заболеваний, их тяжести, характеру осложнений выделенные группы детей также значительно не отличались. Спектр заболеваний включал вирусные и вирусно-бактериальные инфекции дыхательных путей (этиологически подтвержденные формы гриппа и другие респираторные вирусные инфекции, тяжелые формы бронхитов и пневмоний и др.), острые средние отиты, тяжелые и осложненные формы инфекционного мононуклеоза, висцеральные формы ветряной оспы, протекающие с нейротоксикозом и везикулезными высыпаниями на внутренних органах. Данные о заболеваниях приведены в таблице.

Диагностическое обследование включало в себя клиническую оценку проявлений вегетативной дисфункции, психологическое исследование, неврологическое обследование, электрокардиографию (ЭКГ).

Состояние вегетативной нервной системы определялось по исходному вегетативному тонусу, вегетативной реактивности и вегетативному обеспечению деятельности. Исходный вегетативный тонус, характеризующий направленность функционирования вегетативной нервной системы в состоянии покоя, оценивался по анализу субъективных жалоб и объективных параметров. Оценивалась степень выраженности психопатологических проявлений: утомляемость, тревожность, эмоциональная неустойчивость и др. (модифицированный опросник А. М. Вейна). Определялся внутрисистемный вегетативный тонус по индексу Кердо и межсистемный вегетативный тонус по коэффициенту Хильдебранта. Для оценки вегетативного обеспечения деятельности, отражающего в основном состояние автономной системы регуляции, проводилась клиноортостатическая проба (КОП). Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы рассматривалось также на основании данных электрокардиографии.

Уровень внимания оценивался с использованием шкалы SNAP-IV, таблиц Шульте, по результатам модифицированного метода Пьерона–Рузерапо. Выявление расстройств кратковременной и долговременной памяти, косвенно отражающей выраженность астении, проводилось с помощью методики 10 слов и пиктограммы.

Для определения состояния эмоциональной сферы обследуемых (тревоги, депрессии) использовался ахроматический и цветовой тесты Люшера.

После окончания лечения всем детям было проведено повторное комплексное обследование для оценки эффективности терапии. Кроме того, родителям детей предлагалось оценить результаты лечения при помощи десятибалльной аналого-визуальной шкалы, где 0 — это очень плохая оценка, 10 — очень хорошая.

Результаты исследования

Перед началом исследования у всех обследуемых детей (без достоверных различий в обеих группах) с помощью опросника А. М. Вейна определялись умеренно выраженные психопатологические расстройства, в виде неустойчивости эмоционального фона (84%), повышенной тревожности (34%), утомляемости (38%), отвлекаемости (86%), нарушений сна (74%), снижения памяти, а также различные соматические проявления в виде периодических головных болей (52%), головокружения (24%), метеозависимости (12%), снижения аппетита (64%), диспептических нарушений в виде тошноты, рвоты, вздутия живота (44%).

Индекс Кердо позволил определить наличие внутрисистемной дистонии у детей, перенесших тяжелые инфекционные заболевания, он составил в среднем 32,89 ± 0,99 в обеих исследованных группах, что свидетельствовало о превалировании симпатических влияний на организм в покое.

Межсистемный вегетативный тонус, оцениваемый с помощью коэффициента Хильдебранта (средние значения составили 3,98 ± 0,03), имел, в основном, эйтонический характер.

КОП, определяющая вегетативное обеспечение автономной системы регуляции, наряду с нормальным симпатикотоническим вариантом КОП, отражающим устойчивость гемодинамики в ортостазе (14% случаев), выявила и патологические варианты. Гиперсимпатикотонический вариант КОП, характеризующийся резким повышением систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) и обусловленный избыточным включением симпатико-адреналовой системы, встречался в преобладающем количестве случаев — у 58% детей. Асимпатикотонический вариант КОП, обусловленный недостаточным подключением симпатического отдела вегетативной нервной системы, при котором САД и ДАД не изменяются или падают, ЧСС остается нормальной или компенсаторно увеличивается, встречался у 28% детей с СВД. Астеносимпатический вариант КОП с падением САД и ДАД и резким увеличением ЧСС в первые минуты ортостаза, с последующей гиперсимпатикотонической реакцией был выявлен в 2% случаев.

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы рассматривалось также на основании данных ЭКГ. Синусовая тахикардия по данным ЭКГ была обнаружена у детей в 70% случаев, по-видимому, как результат экстракардиальных влияний (усиление симпатической иннервации сердца или ослабления вагусной на фоне психоэмоционального возбуждения) при отсутствии органической патологии сердца, так называемая «нервная тахикардия».

Основными психопатологическими проявлениями СВД являлись невнимательность, гиперактивность, импульсивность. Их оценка производилась с помощью шкалы-опросника SNAP-IV (Swanson J., 1992). Показатель невнимательности в двух группах по этой шкале достоверно не отличался и составил в среднем 53,33% (норма (Swanson J., 1992) — 0,40–1,82), средний показатель гиперактивности — 1,96 ± 0,32 (норма (Swanson J., 1992) — 0,27–1,59) и импульсивности 2,13 ± 0,37 (норма (Swanson J., 1992) — 0,26–1,52) (p

Е. В. Михайлова, доктор медицинских наук, профессор

Т. Ильичева

Cаратовская областная детская инфекционная клиническая больница,

Саратовский государственный медицинский университет, Саратов

Доктор Комаровский о неврологических проблемах у детей

Особенности детской нервной системы

Нервная система у новорожденного претерпевает самые существенные изменения в процессе роста. Дети рождаются с незрелой нервной системой, и ей еще только предстоит сформироваться, окрепнуть. Самые интенсивные изменения приходятся на период новорожденности и первый год жизни, а потому найти те или иным неврологические симптомы у малыша в 2 месяца или в 6 месяцев любому доктору-неврологу не составит никакого труда.

В период становления функций нервной системы не все идет гладко, говорит Евгений Комаровский, отсюда и непонятный крик по непонятному поводу, спазмы и тики, икание и срыгивание, которые доставляют столько переживаний родителям и богатую пищу для деятельности докторов.

Если мамы поймут всю серьезность происходящих с ребенком процессов, вопросов, страхов и сомнений станет значительно меньше.

Головной мозг новорожденного по сравнению с телом довольно большой, по мере роста чада пропорции меняются, усложняется структура мозга, появляются дополнительные борозды.

Самые активные перемены происходят в период с рождения до 5 месяцев.

Спинной мозг и позвоночник у крохи растут неравномерно, и их рост выравнивается в своих темпах только к 5-6 годам. Скорость передачи нервных импульсов в нервной системе ребенка иная, чем у взрослого, и в соответствие с маминой и папиной она придет только к 6-8 годам.

Некоторые рефлексы, которые есть у новорожденного, уходят со временем и уже к году от них не остается следа, им на смену приходят рефлексы постоянные. Органы чувств у новорожденных функционируют с первых минут после появления на свет, но не так, как у взрослых. К примеру, четко видеть малыш начинает примерно в 1,5-2 месяца, а хорошо слышать он может уже на третий день после рождения.

Неврологические проблемы

Когда мамы с жалобами на дрожащий подбородок чада, на трясущиеся ручки или регулярную икоту приходят к врачу, тот прекрасно понимает, что в 99% случаев такие симптомы являются вариантом нормы, учитывая интенсивный процесс совершенствования нервной системы. Доктор знает, что эти маленькие «неприятности», скорее всего, пройдут сами по себе, и возможно, уже очень скоро. Но он, по мнению Комаровского, не хочет брать на себя ответственность за вашего ребенка, а потому ему проще сказать, что трясущийся подбородок — неврологический симптом, и назначить определенное лечение, от которого вреда не будет (массаж, плавание в надувном круге на шею, витамины).

Реальные проблемы неврологического плана, конечно, существуют, и они все без исключения являются очень серьезными, говорит Комаровский, но встречаются они всего у 4% детей.

Поэтому большинство неврологических диагнозов, поставленных малышам неврологами в поликлинике на очередном плановом осмотре, мало что общего имеют с настоящими заболеваниями.

Хуже всего, если доктор назначает ребенку медикаменты для устранения неврологических симптомов, которые по большому счету существуют только на бумаге.

Реальных ситуаций, когда такие таблетки нужны — не более 2-3% от всех установленных диагнозов. Но принимают их все, кому они прописаны.

Эффективным медикаментозное лечение Комаровский считает только для детей первого месяца жизни, если у них действительно в процессе родов возникли серьезные нарушения. Затем даже им показаны только массаж и физиопроцедуры.

Когда проблема действительно существует?

Внутричерепное давление — диагноз, который очень любят ставить детям в российских поликлиниках. Тогда, когда оно действительно есть, ребенок нуждается в срочной госпитализации, а не в домашнем лечении таблетками, говорит Комаровский. Если ребенок весел, бодр, активен, общителен, не надо лечить ему внутричерепное давление, поскольку его с огромной долей вероятности, вообще нет.

С этого в большинстве случаев и начинается поиск заболевания, которое, скорей всего, будет найдено.

Комаровский призывает мам перестать искать болезни у чада и просто понять, что для крика у ребенка есть масса других причин — голод, жара, желание общаться, желание обратить на себя внимание, неудобный подгузник и так далее. Все эти причины не имеют никакого отношения к неврологическим заболеваниям.

К больным причисляют очень активных детей, им немедленно ставят диагноз «гиперактивность», нездоровыми считают и спокойных и медлительных ребятишек, им ставят клеймо «заторможенность», неврологическими проблемами пытаются объяснить плохой сон и аппетит. Делать этого не надо, говорит Евгений Комаровский, поскольку настоящие неврологические болезни случаются редко, и звучат они грозно, пробиотики и гимнастика их не лечат.

К ним относятся эпилепсия, детский церебральный паралич, неврозы разной степени выраженности, болезнь Паркинсона, энцефалопатия, патологические непроизвольные нервные тики и другие состояния, многие из которых имеют врожденный характер.

Советы доктора Комаровского

Не нужно сравнивать своего ребенка с другими детьми и существующими в теории нормами развития малышей. Ваш ребенок — личность, которая развивается в соответствии со своими внутренними «настройками», они сугубо индивидуальны.

Длительные и регулярные прогулки, купание, закаливание, разумное питание (без перекорма), удобный для мамы и ребенка режим дня, который неукоснительно соблюдается, укрепляющий массаж каждый день, помогут справиться и с гиперактивностью, и с дрожащим подбородком, и нарушениями сна у ребенка.

Не допускайте передозировки кальция и витамина D, поскольку такие состояния действительно могут вызывать определенные проблемы с нервной системой. Об этом более детально следует поговорить с лечащим педиатром, который определит необходимые дозировки для вашего конкретного ребенка, учитывая возраст, вес и состояние здоровья малыша.