Неглубокое частое дыхание во сне

Нейрогенные расстройства дыхания: гипервентиляционный синдром

История изучения гипервентиляционного синдрома (ГВС). Первое клиническое описание ГВС принадлежит Да Коста (1842), который обобщил свои наблюдения за солдатами, участвующими в гражданской войне. Он наблюдал нарушения дыхания и связанные

История изучения гипервентиляционного синдрома (ГВС). Первое клиническое описание ГВС принадлежит Да Коста (1842), который обобщил свои наблюдения за солдатами, участвующими в гражданской войне. Он наблюдал нарушения дыхания и связанные с ними различные неприятные ощущения в области сердца, назвав их «солдатское сердце», «раздраженное сердце». Подчеркивалась связь патологических симптомов с физической нагрузкой, отсюда еще один термин — «синдром усилия». В 1918 г. Lewis предложил другое название — «нейроциркуляторная дистония», которым до сих пор широко пользуются терапевты. Были описаны такие проявления ГВС, как парестезии, головокружения, мышечные спазмы; подмечена связь усиления дыхания (гипервентиляции) с мышечно-тоническими и тетаническими нарушениями. Уже в 1930 г. было показано, что боли в области сердца при синдроме Да Коста имеют не только связь с физической нагрузкой, но и гипервентиляцией в результате эмоциональных нарушений. Эти наблюдения нашли свое подтверждение во время Второй мировой войны. Гипервентиляционные проявления были отмечены как у солдат, так и у мирного населения, что свидетельствовало о важном значении психологических факторов в генезе ГВС.

Этиология и патогенез. В 80–90 годы ХХ столетия было показано, что ГВС входит в структуру психовегетативного синдрома [1]. Основным этиологическим фактором являются тревожные, тревожно-депрессивные (реже — истерические) расстройства. Именно психические расстройства дезорганизуют нормальное дыхание и приводят к гипервентиляции. Дыхательная система, с одной стороны, обладает высокой степенью автономности, с другой — высокой степенью обучаемости и тесной связью с эмоциональным состоянием, особенно тревогой. Эти ее особенности и лежат в основе того факта, что ГВС имеет в большинстве случаев психогенное происхождение; крайне редко его вызывают органические неврологические и соматические заболевания — сердечно-сосудистые, легочные и эндокринные.

Важную роль в патогенезе ГВС играют сложные биохимические изменения, особенно в системе кальций-магниевого гомеостаза. Минеральный дисбаланс приводит к дисбалансу системы дыхательных ферментов, способствует развитию гипервентиляции.

Привычка неправильно дышать формируется под влиянием культуральных факторов, прошлого жизненного опыта, а также стрессовых ситуаций, перенесенных пациентом в детстве. Особенность детских психогений у пациентов с ГВС заключается в том, что в них часто фигурирует нарушение дыхательной функции: дети становятся свидетелями драматических проявлений приступов бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Сами пациенты в прошлом нередко имеют повышенную нагрузку на дыхательную систему: занятия бегом, плаванием, игра на духовых инструментах и др. В 1991 г. И. В. Молдовану [1] показал, что при ГВС наблюдается нестабильность дыхания, изменение соотношения между длительностью вдоха и выдоха.

Таким образом, патогенез ГВС представляется многоуровневым и многомерным. Психогенный фактор (чаще всего тревога) дезорганизует нормальное дыхание, в результате чего возникает гипервентиляция. Увеличение легочной, альвеолярной вентиляции ведет к устойчивым биохимическим сдвигам: избыточному выделению углекислого газа (СО2) из организма, развитию гипокапнии со снижением парциального давления СО2 в альвеолярном воздухе и кислорода в артериальной крови, а также респираторному алколозу. Эти сдвиги способствуют формированию патологических симптомов: нарушению сознания, вегетативным, мышечно-тоническим, алгическим, чувствительным и другим нарушениям. В результате происходит усиление психических расстройств, формируется патологический круг.

Клинические проявления ГВС. ГВС может носить пароксизмальный характер (гипервентиляционный криз), но чаще гипервентиляционные расстройства отличаются перманентностью. Для ГВС характерна классическая триада симптомов: дыхательные нарушения, эмоциональные нарушения и мышечно-тонические расстройства (нейрогенная тетания).

Первые представлены следующими типами:

Мышечно-тонические расстройства (нейрогенная тетания) включают:

При первом типе дыхательных расстройств — «пустое дыхание» — основным ощущением является неудовлетворенность вдохом, ощущение нехватки воздуха, что приводит к глубоким вдохам. Больным постоянно недостает воздуха. Они открывают форточки, окна и становятся «воздушными маньяками». Дыхательные расстройства усиливаются в агорафобических ситуациях (метро) или социофобических (экзамен, публичное выступление). Дыхание у таких пациентов частое и/ или глубокое.

При втором типе — нарушении автоматизма дыхания — у больных появляется ощущение остановки дыхания, поэтому они непрерывно следят за актом дыхания и постоянно включаются в его регуляцию.

Третий тип — синдром затрудненного дыхания — отличается от первого варианта тем, что дыхание ощущается пациентами как трудное, совершается с большим напряжением. Они жалуются на «ком» в горле, непрохождение воздуха в легкие, зажатость дыхания. Этот вариант назван «атипичная астма». Объективно отмечаются усиленное дыхание, неправильный ритм. В акте дыхания используются дыхательные мышцы. Вид больного напряженный, беспокойный. Исследование легких патологии не выявляет.

Четвертый тип — гипервентиляционные эквиваленты — характеризуют периодически наблюдаемые вздохи, кашель, зевота, сопение. Указанные проявления являются достаточными для поддержания длительной гипокапнии и алкалоза в крови.

Эмоциональные нарушения при ГВС носят в основном тревожный или фобический характер. Наиболее часто наблюдается генерализованное тревожное расстройство. Оно, как правило, не связано с какой-либо конкретной стрессовой ситуацией — у пациента отмечаются в течение продолжительного времени (более 6 мес) различные как психические (ощущение постоянного внутреннего напряжения, неспособность расслабиться, беспокойство по мелочам), так и соматические проявления. Среди последних дыхательные расстройства (чаще «пустое дыхание» или гипервентиляционные эквиваленты — кашель, зевота) могут составлять ядро клинической картины — наряду, например, с алгическими и сердечно-сосудистыми проявлениями.

Значительной степени дыхательные нарушения достигают во время панической атаки, когда развивается так называемый гипервентиляционный криз. Чаще отмечаются расстройства второго и третьего типа — потеря автоматизма дыхания и затрудненное дыхание. У пациента возникает страх задохнуться и другие характерные для панической атаки симптомы. Для постановки диагноза панической атаки необходимо наблюдать четыре из следующих 13 симптомов: сердцебиение, потливость, озноб, одышка, удушье, боль и дискомфорт в левой половине грудной клетки, тошнота, головокружение, ощущение дереализации, страх сойти с ума, страх смерти, парестезии, волны жара и холода. Эффективным методом купирования гипервентиляционного криза и других симптомов, связанных с нарушением дыхания, является дыхание в бумажный или целлофановый мешок. При этом пациент дышит собственным выдыхаемым воздухом с повышенным содержанием углекислого газа, что приводит к уменьшению дыхательного алкалоза и перечисленных симптомов.

Нередко причиной появления ГВС является агорафобия. Это страх, возникающий в ситуациях, которые пациент расценивает как трудные для оказания ему помощи. Например, подобное состояние может возникнуть в метро, магазине и т. д. Такие пациенты, как правило, не выходят из дома без сопровождения и избегают указанных мест.

Особое место в клинической картине ГВС занимает повышение нервно-мышечной возбудимости, проявляющееся тетанией. К тетаническим симптомам относят:

Эти проявления нередко возникают в картине гипервентиляционного криза. Кроме того, для повышения нервно-мышечной возбудимости характерен симптом Хвостека, положительная манжеточная проба Труссо и ее вариант — проба Труссо-Бансдорфа. Существенное значение в диагностике тетании имеют характерные электромиографические (ЭМГ) признаки скрытой мышечной тетании. Повышение нервно-мышечной возбудимости вызвано наличием у больных с ГВС минерального дисбаланса кальция, магния, хлоридов, калия, обусловленного гипокапническим алкалозом. Отмечается четкая связь между повышением нервно-мышечной возбудимости и гипервентиляцией.

Наряду с классическими проявлениями ГВС, пароксизмальными и перманентными, имеются и другие расстройства, характерные для психовегетативного синдрома в целом:

Итак, для диагностики ГВС необходимо подтверждение следующих критериев:

Лечение ГВС

Лечение ГВС носит комплексный характер и направлено на коррекцию психических нарушений, обучение правильному дыханию, устранение минерального дисбаланса.

Нелекарственные методы

Лекарственные методы

Гипервентиляционный синдром относится к психовегетативным синдромам. Его основным этиологическим фактором являются тревожные, тревожно-депрессивные и фобические нарушения. Приоритет в его лечении имеет психотропная терапия. При терапии тревожных расстройств антидепрессанты превосходят по эффективности анксиолитические средства. Больным с тревожными расстройствами следует назначать антидепрессанты с выраженными седативными или анксиолитическими свойствами (амитриптилин, пароксетин, флувоксамин, миртазапин). Терапевтическая доза амитриптилина составляет 50–75 мг/сут, для уменьшения побочных эффектов: вялости, сонливости, сухости во рту и др. — следует очень медленно повышать дозу. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина имеют лучшую переносимость и менее выраженные нежелательные побочные действия. Терапевтическая доза флувоксамина — 50–100 мг/сут, пароксетина — 20–40 мг/сут. К их наиболее частым нежелательным побочным действиям относится тошнота. Для ее предотвращения или более успешного преодоления также рекомендуется назначать препарат в половинной дозировке в начале терапии и принимать его во время еды. Учитывая снотворное действие флувоксамина, препарат следует назначать в вечернее время; пароксетин имеет менее выраженные гипногенные свойства, поэтому его чаще рекомендуют принимать во время завтрака. Четырехциклический антидепрессант миртазапин обладает выраженным противотревожным и снотворным действием. Его назначают обычно перед сном, начиная с 7,5 или 15 мг, постепенно повышая дозу до 30–60 мг/сут. При назначении сбалансированных антидепрессантов (без выраженного седативного или активирующего действия): циталопрама (20–40 мг/сут), эсциталопрама (10–20 мг/сут), сертралина (50–100 мг/сут) и др., — возможно их сочетание в течение короткого периода 2–4 нед с анксиолитиками. Использование подобного «бензодиазепинового моста» в ряде случаев позволяет ускорить начало действия психотропной терапии (это является важным, если учитывать отсроченное на 2–3 нед действие антидепрессантов) и преодолеть усиление тревожных проявлений, временно возникающее у некоторых пациентов в начале терапии. При наличии у пациента гипервентиляционных кризов во время приступа наряду с дыханием в мешок следует принимать в качестве абортивной терапии анксиолитики: алпразолам, клоназепам, диазепам. Длительность психотропной терапии составляет 3–6 мес, при необходимости до 1 года.

Психотропные препараты наряду с положительным терапевтическим эффектом имеют и ряд отрицательных свойств: нежелательные побочные эффекты, аллергизация, развитие привыкания и зависимости, особенно к бензодиазепинам. В связи с этим целесообразно использование альтернативных средств, в частности средств, корригирующих минеральный дисбаланс, являющийся важнейшим симптомообразующим фактором при гипервентиляционных нарушениях.

В качестве средств, снижающих нервно-мышечную возбудимость, назначают препараты, регулирующие обмен кальция и магния. Наиболее часто применяют эргокальциферол (витамин Д2), Кальций–Д3, а также другие лекарственные средства, содержащие кальций, в течение 1–2 мес.

Общепринятым является воззрение на магний как ион с четкими нейроседативными и нейропротекторными свойствами. Дефицит магния в ряде случаев приводит к повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, снижению внимания, памяти, судорожным приступам, нарушению сознания, сердечного ритма, расстройствам сна, тетании, парестезиям, атаксии. Стрессы — как физические, так и психические — увеличивают потребность магния в организме и служат причиной внутриклеточной магниевой недостаточности. Состояние стресса приводит к истощению запасов внутриклеточного магния и потере его с мочой, так как повышенное количество адреналина и норадреналина способствует выделению его из клеток. Магния сульфат в неврологической практике используется давно как гипотензивное и противосудорожное средство. Имеются исследования об эффективности магния в лечении последствий острого нарушения мозгового кровообращения [2] и черепно-мозговых травм [4], в качестве дополнительного средства при эпилепсии, лечении аутизма у детей [3, 7].

Препарат Магне В6 содержит лактат магния и пиридоксин, который дополнительно потенцирует абсорбцию магния в кишечнике и транспорт его внутрь клеток [6]. Реализация седативного, анальгетического и противосудорожного эффектов магнийсодержащих препаратов основана на свойстве магния тормозить процессы возбуждения в коре головного мозга [5]. Назначение препарата Магне В6 как в виде монотерапии по 2 таблетки 3 раза в сутки, так и в комплексной терапии в сочетании с психотропными средствами и нелекарственными методами лечения приводит к уменьшению клинических проявлений ГВС.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Е. Г. Филатова, доктор медицинских наук, профессор

ММА им. И. М. Сеченова, Москва

Нарушения дыхания во сне

Сон – время, когда человек может восстановить свои силы. Однако нередко получается так, что утром люди чувствуют себя более «разбитыми», чем в конце напряженного дня. Причиной плохого самочувствия может быть плохой сон, а именно нарушение дыхания во сне. Неспособность легких насытить организм кислородом в большинстве случаев является следствием апноэ.

Апноэ – это расстройство дыхания, при котором происходят длительные остановки дыхания во время сна. В переводе с древнегреческого этот термин означает отсутствие дыхания или безветрие. Врачи разделяют апноэ на центральное и обструктивное.

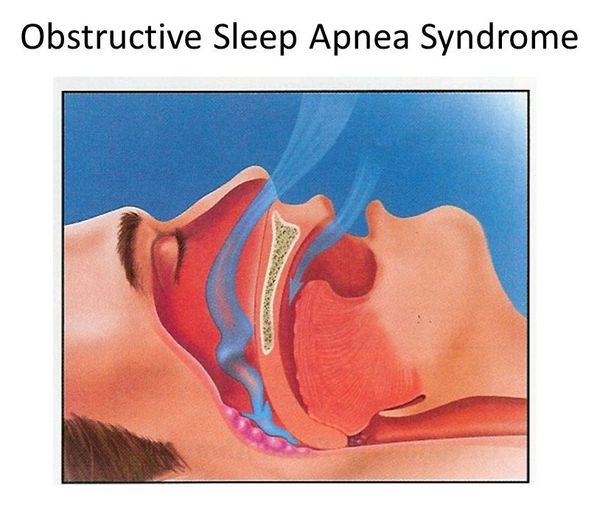

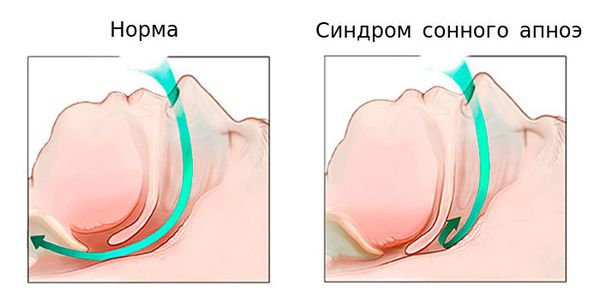

СОАС (или синдром обструктивного апноэ сна) возникает из-за сужения верхних дыхательных путей. У больного происходит расслабление мускулатуры, вследствие чего язык западает в дыхательные пути, препятствуя поступлению кислорода в организм. Зачастую СОАС маскируется храпом, к которому большинство людей давно привыкло. Однако храп можно считать сигналом и поводом обращения к врачу.

Остановки дыхания во время сна могут длиться не больше минуты, но повторяясь по несколько раз за ночь, они могут в общей сумме длиться более часа. Обычно СОАС приводит к серьезной гипоксии (неспособности кислорода насыщать организм), но в трех случаях из пяти он приводит к смерти.

Характерные жалобы при синдроме обструктивного апноэ:

В некоторых случаях апноэ может носить неврологический характер, и называется синдромом ночного апноэ центрального происхождения. При данном синдроме остановки дыхания происходят из-за нарушений центральной нервной системы. При этом дыхательные пути, в отличие от предыдущего случая, полностью свободны, а нарушения происходят из-за сбоев в участке мозга, отвечающем за дыхание. Этот синдром встречается намного реже, чем СОАС, но врачам необходимо точно знать о причинах нарушений. Именно поэтому диагностика сна – это единственный шанс поставить точный диагноз.

Основными симптомами нарушения дыхания во сне являются:

Апноэ не обязательно проявляется наличием всех вышеперечисленных симптомов, поэтому наличие одного или нескольких из них должны стать поводом для немедленного обращения к врачу. Зачастую человек даже не подозревает, что все эти симптомы могут быть проявлением серьезного заболевания.

Важно помнить, что лечение расстройства дыхания во сне начинается с диагностики сна и постановки точного диагноза.

Если у вас наблюдаются нарушения дыхания во сне, получите консультацию или запишитесь на прием на сайте Клинического Института Мозга. Наши специалисты помогут вам обеспечить здоровый сон и решить проблемы с дыханием.

Учащенное дыхание

Как проявляется учащённое дыхание

Для нормальной работы организма взрослому человеку нужно вдыхать и выдыхать по 18-20 раз за минуту. Этого достаточно для обеспечения кислородом всех органов и систем организма.

Вдох должен быть глубоким, непрерывным и, не должен сопровождаться болями. При тахипноэ человек дышит быстро и поверхностно. Это описывает основной симптом и причину явления. Частота дыхания увеличивается, когда в крови снижается уровень кислорода и повышается уровень углекислого газа. Чтобы восстановить нормальную сатурацию (насыщение кислородом), мозг подаёт множество сигналов через дыхательный центр.

Пациенты часто путают тахипноэ с одышкой. В первом случае вдох неглубокий и резкий, может прерываться. При одышке увеличивается и частота дыхательных движений, и их глубина. Учащённое дыхание патологической природы может переходить в одышку, если больной не лечится. Описанный симптом может быть в рамках простых физиологических причин, а может быть спровоцирован болезнью. Нормальным считается тахипноэ при физических упражнениях, нагрузках и тренировках.

У здорового человека частота вдохов увеличивается в моменты стрессовых ситуаций, гнева или истерики. Тахипноэ, вызванное физическими нагрузками или эмоциональным потрясением, не требует лечения. Когда человек окажется в спокойной обстановке или отдохнёт, симптом исчезнет сам по себе. Если дыхание становится частым и прерывистым без всякой нагрузки, в состоянии покоя или сна – обязательно нужно обследоваться. Причиной такому состоянию может послужить как легкий недуг, так и тяжёлая патология.

Почему появляется учащённое дыхание

Самые частые причины учащённого дыхания у взрослых:

При любом из этих заболеваний учащённое дыхание – не единственный симптом. При воспалительных процессах к нему добавляется повышенная температура, озноб и недомогание. Сердечно-сосудистые заболевания и патологии дыхательной системы сопровождаются болями в груди, посинением кожи и губ, головокружением, слабостью. При обструкции дыхательных путей приступы начинаются в положении лежа на спине. Если дыхание учащается, когда больной лежит на боку, это говорит о проблемах с сердцем. Психопатологии вызывают частое дыхание (до 50 раз в минуту), дрожь и тремор по всему телу, затуманенное сознание, иногда несвязность речи и мышечную слабость.

Учащённое дыхание у детей

Для детей характерна повышенная частота вдохов и выдохов по сравнению с нормой для взрослых. У новорожденных бывает так называемое транзиторное частое дыхание. Оно появляется у младенца, если после родов жидкость в лёгких впитывается очень медленно. В зависимости от ситуации, ребёнка с тахипноэ могут подключить к искусственной вентиляции лёгких. Но в большинстве случаев такое состояние не опасно для новорождённого, ритм дыхания восстанавливается через 2-3 суток. Чаще всего это происходит с младенцами, рожденными при кесаревом сечении.

У детей от года до 12 лет нужно внимательно отслеживать подобные симптомы. Если ребенок в состоянии покоя или сна начинает дышать часто короткими вдохами – это может говорить об одной из вышеперечисленных болезней.

Для разной возрастной группы детей есть нормы дыхательных движений:

Если тахипноэ у ребёнка повторяется без видимых причин, особенно во сне, нужно срочно обратиться к педиатру.

Лечение и диагностика

Затягивать с посещением врача опасно, так как учащённое дыхание у взрослых и детей может быть сигналом серьезной проблемы. Если такой симптом протекает совместно с болями в груди, изменением цвета кожи, обмороками – обратиться за помощью нужно как можно скорее. Поскольку тахипноэ – симптом очень широкого круга заболеваний, лучше прийти к специалисту широкого профиля. В первую очередь нужно обращаться к педиатру, терапевту или семейному врачу. По первому осмотру и жалобам доктор определит, какие нужны анализы и обследования.

Для постановки диагноза используют рентген, УЗИ, фибробронхоскопию, анализы крови, прослушивание. На основе общих результатов и симптомов определяется диагноз и тактика лечения. Предсказать, какой будет терапия невозможно, так как она зависит от причины учащённого дыхания.

Часто лечение включает и препараты для приема внутрь, и реабилитационные процедуры (кислородная терапия, физиотерапия, лечебные SPA-процедуры).

Точно предупредить тахипноэ сложно, так как для этого нужна профилактика десятков болезней. Но снизить риск учащённого дыхания можно. Для этого рекомендуется отказаться от вредных привычек, заниматься посильными физическими упражнениями, отдыхать после эмоциональных перенапряжений. Своевременное обращение к доктору и обследование раз в год – лучшая профилактика для всех видов болезней.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Что такое апноэ во сне? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Бормина С. О., сомнолога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Апноэ сна — приостановка дыхания в процессе сна, которое приводит к полному отсутствию или уменьшению лёгочной вентиляции (более 90% по отношению к исходному воздушному потоку) продолжительностью от 10 секунд. Нарушение дыхания бывает двух видов: обструктивное и центральное. Их существенное различие заключается в дыхательных движениях: они имеют место при обструктивном типе и отсутствуют при центральном. Последний тип апноэ является редким случаем заболевания. Поэтому более детальному рассмотрению подлежит обструктивное апноэ сна как часто встречающаяся разновидность апноэ.

Синдром обструктивного апноэ сна (далее СОАС) — состояние, которому характерены:

Распространённость этого заболевания велика и составляет, по разным источникам, от 9 до 22% среди взрослого населения. [1]

Причина возникновения данного заболевания, как следует из названия, — обструкция дыхательных путей. К ней приводят различные патологии ЛОР-органов (чаще гипертрофия миндалин, у детей — аденоиды), а также снижение тонуса мышц, в том числе из-за увеличения массы (жировая ткань откладывается в стенках воздухоносных путей, сужая просвет и понижая тонус гладкой мускулатуры).

Симптомы апноэ во сне

Одним из самых частых и обращающих на себя внимание симптомов является храп. Распространённость его во взрослом населении составляет 14–84%. [2] Многие думают, что храпящие люди не страдают СОАС, поэтому храп не опасен для здоровья и является лишь раздражителем для второй половинки и социальным фактором. Однако, это не совсем так. У большинства пациентов с храпом имеются нарушения дыхания разной степени тяжести, и такой звуковой феномен может выступать в качестве самостоятельного патологического фактора за счёт вибрационной травмы мягких тканей глотки. [3] Чаще всего симптомы СОАС отмечают близкие, с ужасом фиксирующие резкое прекращение храпа и остановку дыхания, при этом человек совершает попытки вздохнуть, а после он начинает громко храпеть, иногда ворочается, двигает руками или ногами, и через время вновь восстанавливается дыхание. При тяжёлой степени больной может не дышать половину времени сна, а иногда и больше. Апноэ могут фиксироваться также и самим пациентом. При этом человек может просыпаться от ощущения нехватки воздуха, удушья. Но чаще всего пробуждение не наступает, и человек продолжает спать с прерывистым дыханием. В случаях, если человек спит в помещении один, данный симптом очень долгое время может оставаться незамеченным. Впрочем, как и храп.

К другим, не менее серьезным симптомам данного заболевания относятся:

Зачастую такие симптомы, как дневная сонливость и неосвежающий сон, пациенты недооценивают, считая, что они абсолютно здоровы. [4] Во многом это осложняет диагностику и приводит к ложной интерпретации симптомов. Также многие люди связывают учащённое ночное мочеиспускание с урологическими проблемами (цистит, аденома простаты и др.), многократно обследуются у врачей-урологов и не находят никакой патологии. И это правильно, потому что при выраженных нарушениях дыхания во сне частое ночное мочеиспускание является прямым следствием патологического процесса за счёт воздействия на выработку натрий-уретического пептида. [5]

Патогенез апноэ во сне

Возникающее спадение дыхательных путей приводит к прекращению поступления воздуха в лёгкие. Вследствие этого концентрация кислорода в крови падает, что приводит к короткой активации головного мозга (микропробуждения, повторяющиеся многократно, их пациент не помнит утром). После этого кратковременно нарастает тонус мышц глотки, расширяется просвет, и происходит вдох, сопровождающийся вибрацией (храпом). Постоянная вибрационная травма стенок глотки провоцирует дальнейшее падение тонуса. Вот почему нельзя рассматривать храп как безобидный симптом.

Постоянное снижение кислорода приводит к определённым гормональным перестройкам, которые изменяют углеводный и жировой обмен. При тяжёлых изменениях постепенно может возникнуть сахарный диабет 2 типа и ожирение, причём снизить вес, не устраняя основную причину, зачастую невозможно, однако нормализация дыхания может привести к значимому снижению веса без жёстких диет и изнуряющих упражнений. [6] Неоднократно повторяющиеся микропробуждения не дают пациенту погрузиться в стадию глубокого сна, тем самым вызывая дневную сонливость, утренние головные боли, стойкое повышению АД, особенно в предутренние часы и сразу после пробуждения.

Классификация и стадии развития апноэ во сне

Синдром обструктивного апноэ сна имеет три степени тяжести. [7] Критерием для деления служит индекс апноэ-гипопноэ (далее ИАГ) — количество дыхательных остановок за период одного часа сна (для полисомнографии) или в час исследования (для респираторной полиграфии). Чем больше этот показатель, тем тяжелее заболевание.