Кто впервые осуществил экспериментальные исследования магнетизма в чем они заключались

Начало экспериментальных исследований электричества и магнетизма

В XVI—XVII вв. с развитием торговли в Европе все большее распространение получает экспериментальный метод научных исследовании, одним из основоположников которого по праву называют Леонардо да Винчи (1452—1519 гг.). Это в его записной книжке можно найти знаменательные слова: «Не слушай учения тех мыслителей, доводы которых не подтверждены опытом».

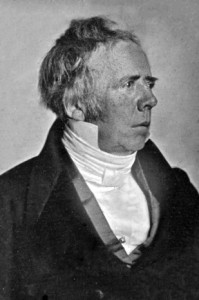

Значительный перелом в представлениях об электрических и магнитных явлениях наступил в самом начале XVII в., когда вышел в свет фундаментальный научный труд видного английского ученого Вильяма Гильберта (1554—1603 гг.) «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле» (1600 г.). Будучи последователем экспериментального метода в естествознании, В. Гильберт провел более 600 искусных опытов, открывших ему тайны «скрытых причин различных явлений».

В. Гильберт правильно установил, что «степень электрической силы» бывает различна, что влага снижает интенсивность электризации тел посредством натирания.

Сравнивая магнитные и электрические явления, Гильберт утверждал, что они имеют разную природу: например, «электрическая сила» происходит только от трения, тогда как магнитная — постоянно воздействует на железо, магнит поднимает тела значительной тяжести, электричество — только легкие тела. Этот ошибочный вывод Гильберта продержался в науке более 200 лет.

Пытаясь объяснить механизм воздействия магнита на железо, а также способность наэлектризованных тел притягивать другие легкие тела, Гильберт считал магнетизм как особую «силу одушевленного существа», а электрические явления, «истечениями» тончайшей жидкости, которая вследствие трения «выливается из тела» и непосредственно действует на другое притягиваемое тело.

Представления Гильберта об электрическом «притяжении» было более правильным, чем у многих современных ему исследователей. По их утверждениям при трении из тела выделяется «тончайшая жидкость» которая отталкивает воздух, прилегающий к предмету; более отдаленные слои воздуха, окружающие тело, оказывают сопротивление «истечениям» и возвращают их вместе с легкими телами обратно к наэлектризованному телу.

Представления о том, что электрические явления обусловлены присутствием особой «электрической жидкости», аналогичной «теплотвору» и «светотвору», были характерны для науки того периода, когда механистические взгляды на многие явления природы были господствующими.

Фундаментальный труд Гильберта выдержал в течение XVII в. несколько изданий, он был настольной книгой многих естествоиспытателей в разных странах Европы и сыграл огромную роль в развитии учения об электричестве и магнетизме.

Похоже, что необычные свойства магнитного железняка были известны еще в период бронзового века в Месопотамии. А после начала развития железной металлургии люди заметили, что он притягивает изделия из железа. О причинах этого притяжения задумывался и древнегреческий философ и математик Фалес из города Милет (640−546 гг. до н. э.), он объяснял это притяжение одушевленностью минерала.

Греческие мыслители представляли, как невидимые пары окутывают магнетит и железо, как эти пары влекут вещества друг к другу. Слово «магнит» могло произойти он названия города Магнесии-у-Сипила в Малой Азии, недалеко от которого залегал магнетит. Одна из легенд рассказывает, что пастух Магнис как-то оказался со своими овцами рядом со скалой, которая притянула к себе железный наконечник его посоха и сапоги.

В древнекитайском трактате «Весенние и осенние записи мастера Лю» (240 г. до н. э.) упоминается свойство магнетита притягивать к себе железо. Через сто лет китайцы отметили, что магнетит не притягивает ни медь, ни керамику. В 7-8 веках они заметили, что намагниченная железная игла, будучи свободно подвешена, поворачивается по направлению к Полярной звезде.

Так ко второй половине 11 века в Китае начали изготавливать морские компасы, которые европейские мореплаватели освоили лишь через сто лет после китайцев. Тогда китайцы уже обнаружили способность намагниченной иглы отклоняться в направлении восточнее северного, и открыли таким образом магнитное склонение, опередив в этом европейских мореплавателей, пришедших к точно такому выводу только в 15 столетии.

В Европе первым свойства природных магнитов описал философ из Франции Пьер де Марикур, который в 1269 году пребывал на службе в армии сицилийского короля Карла Анжуйского. В период осады одного из итальянских городов, он отправил другу в Пикардию документ, вошедший в историю науки под названием «Письмо о магните», где и рассказал о своих экспериментах с магнитным железняком.

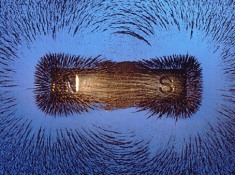

Марикур отметил, что в любом куске магнетита есть две области, которые особенно сильно притягивают к себе железо. Он заметил в этом сходство с полюсами небесной сферы, поэтому позаимствовал их названия для обозначения областей максимума магнитной силы. Оттуда и пошла традиция называть полюса магнитов южным и северным магнитными полюсами.

Марикур писал, что если разбить любой кусок магнетита на две части, то в каждом осколке появятся собственные полюса.

Марикур впервые связал эффект отталкивания и притяжения магнитных полюсов с взаимодействием разноименных (южного и северного), либо одноименных полюсов. Марикур по праву считается пионером европейской экспериментальной научной школы, его заметки о магнетизме воспроизводились в десятках списков, а с появлением книгопечатания издавались в форме брошюры. Их цитировали многие ученые натуралисты вплоть до 17 столетия.

Гильберт воспроизвел также геомагнитное склонение, которое он приписал не идеально гладкой поверхности шара, а в масштабе планеты объяснил этот эффект притяжением между континентами. Он обнаружил, как сильно разогретое железо теряет свои магнитные свойства, а при охлаждении – восстанавливает их. Наконец, Гильберт первым четко различил притяжение магнита и притяжение янтаря, натертого шерстью, которое назвал электрической силой. Это был поистине новаторский труд, оцененный как современниками, так и потомками. Гильберт открыл, что Землю будет правильным считать «большим магнитом».

До самого начала XIX века наука о магнетизме продвинулась очень немного. В 1640 году Бенедетто Кастелли, ученик Галилея, объяснил притяжение магнетита множеством очень маленьких магнитных частиц, входящих в его состав.

В 1778 году Себальд Бругманс, уроженец Голландии, заметил, как висмут и сурьма отталкивали полюса магнитной стрелки, что стало первым примером физического феномена, который позже Фарадей назовет диамагнетизмом.

С 1813 года датский физик Эрстед усердно пытался экспериментально установить связь электричества с магнетизмом. В качестве индикаторов исследователь использовал компасы, но долго не мог достичь цели, ведь он ожидал, что магнитная сила параллельна току, и располагал электрический провод под прямым углом к стрелке компаса. Стрелка никак не реагировала на возникновение тока.

Весной 1820 года, во время одной из лекций, Эрстед натянул провод параллельно стрелке, причем не ясно, что привело его к этой идее. И вот стрелка качнулась. Эрстед почему-то прекратил эксперименты на несколько месяцев, после чего вернулся к ним и понял, что «магнитное воздействие электрического тока направлено по окружностям, охватывающим этот ток».

Вывод был парадоксальным, ведь раньше вращающиеся силы не проявляли себя ни в механике, ни где-либо еще в физике. Эрстед написал статью, где изложил свои выводы, и больше электромагнетизмом так и не занимался.

Осенью того же года француз Андре-Мари Ампер приступил к опытам. Перво-наперво повторив и подтвердив результаты и выводы Эрстеда, в начале октября он обнаружил притяжение проводников, если токи в них направлены одинаково, и отталкивание, если токи противоположны.

Ампер изучил также взаимодействие между непараллельными проводниками с током, после чего описал его формулой, названой позже законом Ампера. Ученый показал и то, что свернутые в спираль провода с током поворачиваются под действием магнитного поля, как это происходит со стрелкой компаса.

Наконец, он выдвинул гипотезу о молекулярных токах, согласно которой внутри намагниченных материалов имеют место непрерывные микроскопические параллельные друг другу круговые токи, служащие причиной магнитного действия материалов.

В то же время Био и Савар совместно вывели математическую формулу, позволяющую вычислять интенсивность магнитного поля постоянного тока.

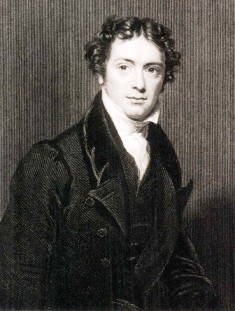

И вот, к концу 1821 года Майкл Фарадей, уже работавший в Лондоне, изготовил устройство, в котором проводник с током вращался вокруг магнита, а другой магнит поворачивался вокруг другого проводника.

Фарадей выдвинул предположение, что и магнит, и провод окутаны концентрическими силовыми линиями, которые и обуславливают их механическое воздействие.

Со временем Фарадей уверился в физической реальности силовых магнитных линий. К концу 1830-х ученый уже четко осознавал, что энергия как постоянных магнитов, так и проводников с током, распределена в окружающем их пространстве, которое заполнено силовыми магнитными линиями. В августе 1831 года исследователю удалось заставить магнетизм производить генерацию электрического тока.

Устройство состояло из железного кольца с расположенными на нем двумя противоположными обмотками. Первую обмотку можно было замыкать на электрическую батарею, а вторая соединялась с проводником, помещенным над стрелкой магнитного компаса. Когда по проводу первой катушки тек постоянный ток, стрелка не меняла своего положения, но начинала качаться в моменты его выключения и включения.

Фарадей пришел к заключению, что в эти моменты в проводе второй обмотки возникали электрические импульсы, связанные с исчезновением или возникновением магнитных силовых линий. Он сделал открытие, что причиной возникающей электродвижущей силы является изменение магнитного поля.

В ноябре 1857 года Фарадей написал письмо в Шотландию профессору Максвеллу с просьбой придать математическую форму знаниям об электромагнетизме. Максвелл просьбу выполнил. Понятие электромагнитного поля нашло место в 1864 году в его мемуарах.

Максвелл ввел термин «поле» для обозначения части пространства, которая окружает и содержит тела, пребывающие в магнитном или электрическом состоянии, причем он особо подчеркнул, что само это пространство может быть и пустым и заполненным совершенно любым видом материи, а поле все равно будет иметь место.

В 1873 году Максвелл издал «Трактат об электричестве и магнетизме», где представил систему уравнений, объединяющих электромагнитные явления. Он дал им название общих уравнений электромагнитного поля, и по сей день они зовутся уравнениями Максвелла. По теории Максвелла магнетизм – это взаимодействие особого рода между электрическими токами. Это фундамент, на котором построены все теоретические и экспериментальные работы, относящиеся к магнетизму.

Вильям Гильберт и начало экспериментальных исследований электричества и магнетизма

В XVI — XVII вв. с развитием торговли в Европе все большее распространение получает экспериментальный метод научных исследований, одним из основоположников которого по праву называют Леонардо да Винчи (1452—1519 гг.). Это в его записной книжке можно найти знаменательные слова: «Не слушай учения тех мыслителей, доводы которых не подтверждены опытом». Уже упоминавшийся ранее неаполитанец Джован Баттиста Порта (1538—1615 гг.) в своем труде «Натуральная магия» подчеркивает, что все вычитанные им факты из сочинений древних ученых и путешественников он старался проверить собственным опытом «денно и нощно, с большими издержками».

Значительный перелом в представлениях об электрических и магнитных явлениях наступил в самом начале XVII в., когда вышел в свет фундаментальный научный труд видного английского ученого Вильяма Гильберта (1554—1603 гг.) О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле» (1600 г.). Будучи последователем экспериментального метода в естествознании. В. Гильберт провел более 600 искусных опытов, открывших ему тайны «скрытых причин различных явлений».

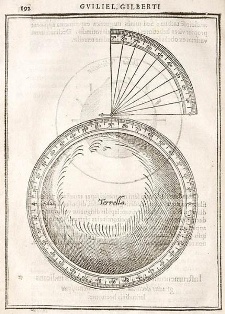

Он изготовил из магнитного железняка небольшой шар — «маленькую Землю — тереллу» и доказал, что магнитная стрелка принимает у поверхности этой «тереллм» такие же положения, какие она принимает в поле земного магнетизма. Он установил возможность намагничивания железа посредством земного магнетизма.

Исследуя магнетизм, Гильберт занялся также и изучением электрических явлений. Он доказал, что электрическими свойствами обладает не только янтарь, но и многие другие тела — алмаз, сера, смола, горный хрусталь, электризующиеся при их натирании. Эти тела он называл «электрическими», в соответствии с греческим названием янтаря (электрон).

Но Гильберт безуспешно пытался наэлектризовать металлы, не изолируя их. Поэтому он пришел к ошибочному выводу о невозможности электризации металлов трением. Это заключение Гильберта было убедительно опровергнуто спустя два столетия выдающимся русским электротехником академиком В. В. Петровым.

В. Гильберт правильно установил, что «степень электрической силы» бывает различна, что влага снижает интенсивность электризации тел посредством натирания.

Сравнивая магнитные и электрические явления, Гильберт утверждал, что они имеют разную природу: например, «электрическая сила» происходит только от трения, тогда как магнитная — постоянно воздействует на железо, магнит поднимает тела значительной тяжести, электричество — только легкие тела. Этот ошибочный вывод Гильберта продержался в науке более 200 лет.

Пытаясь объяснить механизм воздействия магнита на железо, а также способность наэлектризованных тел притягивать другие легкие тела, Гильберт считал магнетизм как особую «силу одушевленного существа», а электрические явления, «истечениями» тончайшей жидкости, которая вследствие трения «выливается из тела» и непосредственно действует на другое притягиваемое тело.

Представления Гильберта об электрическом «притяжении» было более правильным, чем у многих современных ему исследователей. По их утверждениям при трении из тела выделяется «тончайшая жидкость» которая отталкивает воздух, прилегающий к предмету: более отдаленные слои воздуха, окружающие тело, оказывают сопротивление «истечениям» и возвращают их вместе с легкими телами обратно к наэлектризованному телу.

Веселовский О. Н. Шнейберг А. Я «Очерки по истории электротехники»