Крупная моторика у детей что это диагностика

Что такое крупная моторика и как ее развить?

Картина Т. Яблонской «Утро»

Говоря о подготовке ребёнка к школе, родители чаще всего подразумевают обучение его начальным навыкам счета, чтения и письма. Но в этот период не стоит забывать про развитие всех психо-физиологических процессов: памяти, внимания, речи, мышления, моторики.

Сегодня мы поговорим о важной роли развития общей (крупной) моторики для будущего школьника.

Что такое общая или крупная моторика?

Это те двигательные навыки, которые требуют включения мышц и движений всего тела для выполнения таких функций, как поддержание положения стоя или сидя, ходьба, бег, прыжки, навыки ухода за собой (например, ребёнку некоторое время нужно удержаться на одной ноге не падая, если ему нужно надеть брюки). Они также включают в себя зрительно-моторную координацию, необходимую для взаимодействия с различными предметами (например, умение бросать или ловить мяч).

Общие моторные навыки оказывают влияние не только на множество повседневных дел, с которыми сталкивается ребёнок, но и на то, как будет проходить его день в школе. Эти навыки становятся базой для выносливости ребёнка, необходимой для того, чтобы справиться с школьным распорядком (возможность удержаться несколько уроков сидя за партой, перемещаться по школе, носить тяжёлый школьный рюкзак).

Недостаточность крупной моторики приводит к тому, что ребёнок находится в постоянной борьбе, затрачивая слишком много усилий для преодоления действий, которые для взрослого кажутся очень лёгкими.

Трудности, с которыми сталкивается ребёнок с недостаточностью крупной моторики

Почему эти навыки важны?

Помогая вашему ребёнку развивать крупную моторику самостоятельно или с помощью специалистов, Вы:

Как можно помочь своему ребёнку?

Адрес: Ростовская набережная, д. 3, Москва, Россия

Крупная моторика у детей что это диагностика

Ожидайте

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Маргарита

Ответственная и отзывчивая! 😊

Аннотация: Крупная моторика — это набор навыков, для выполнения которых нужно задействовать основные мышцы тела.

Статья:

Крупная моторика — это набор навыков, для выполнения которых нужно задействовать основные мышцы тела. Мы используем такие навыки каждый день: ходим в магазин, бежим за малышом на площадке, поднимаем игрушки с пола, заправляем кровать. Список можно продолжать бесконечно: мы не придаём повседневным движениям большого значения, они получаются у нас на автомате. Хотя всё немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Крупная моторика регулирует работу мышц и нервной системы, отвечает за координацию и баланс. А ещё это основа мелкой моторики, которая поможет малышу совершать более мелкие движения кистями и пальцами.

Какие навыки крупной моторики должны быть у малышей разного возраста

Сейчас мы расскажем об общих возрастных нормах, но помните, что каждый ребёнок — уникален. Если вас беспокоит физическое развитие вашего малыша, то лучше обратиться к своему педиатру.

Нескучные упражнения для младенцев

Это моя игрушка!

Вариант занятия с ребёнком, который уже умеет хватать и держать предметы. Когда малыш лежит в кроватке, дайте ему в ручки мягкую погремушку и осторожно, слабо потяните её на себя. Пусть малыш попробует перетянуть игрушку к себе. Такое упражнение позволяет тренировать бицепсы, которые отвечают за сгибание рук в локте и повороты кистей.

Экспедиция за детскими сокровищами

Разложите по комнате или манежу любимые игрушки малыша и дайте ему свободу движений: пусть он сам пытается ползти к своим любимым зайчикам, кубикам и пирамидкам. Это разбудит у ребёнка интерес к самостоятельным движениям.

Разноцветные листочки

Упражнение подходит для крох, которые уже делают первые попытки по вставанию на ножки, держась за бортики кроватки. На стену, у которой стоит кроватка, приклейте несколько цветных стикеров — они должны быть недосягаемыми из положения сидя. Но малышу должно быть легко их доставать, поднимаясь на ножки. Карапузу наверняка понравится отрывать листочки со стены. Не оставляйте малыша со стикерами без присмотра.

Нескучные упражнения для малышей постарше

Даже для выполнения простых упражнений могут быть свои противопоказания в зависимости от особенностей развития и состояния здоровья малыша. Поэтому перед выполнением таких упражнений необходимо проконсультироваться с педиатром, который малыша наблюдает. Например, заболевания сердечно-сосудистой системы могут быть противопоказанием к активным играм и бегу. Аллергические заболевания требуют осторожности при использовании растворов для мыльных пузырей и игре с подушками (из-за домашней пыли), заболевания опорно-двигательного аппарата ограничивают катания на самокате, велосипеде.

Догонялки с мыльными пузырями

Эта игра подойдёт малышам, которые уже уверенно ходят и бегают. На прогулке или дома выдувайте мыльные пузыри и предложите малышу их полопать ладошками.

Невозможно предсказать траекторию полёта мыльного пузыря — именно поэтому, пытаясь догнать его, малыш будет быстро менять свои движения, подпрыгивать или, наоборот, уворачиваться.

Полоса препятствий

Для этого упражнения нам понадобится беговел, трёхколёсный велосипед или самокат. Сделайте препятствия из пластиковых конусов и предложите ребёнку их обойти. Ещё один вариант упражнения: начертите на асфальте белую линию и попросите малыша проехать по ней как можно более ровно.

Воздушный акробат

Это — домашний вариант упражнения с меловой линией. Просто наклейте малярную ленту на пол, пусть кроха пройдёт по ней с расставленными в стороны руками. В дополнение можно придумать игровую легенду. Например, что лента натянута высоко-высоко над облаками, а под ножками скрываются вершины белоснежных гор.

Совершенствуем навыки

А что ещё поможет деткам 2-3 лет совершенствовать свои навыки крупной моторики? Смотрим!

Развитие крупной моторики

Татьяна Мазур

Развитие крупной моторики

Мы часто слышим о необходимости развития мелкой моторики у дошкольников. Но давайте не забывать о том, что необходимо так же развитие крупной моторики (это движения тела, рук и ног). Крупная моторика – это своеобразная основа, на которую по мере взросления накладываются движения мелкой моторики.

Упражнения для крупной моторики не только укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают основной корсет позвоночника, развивают моторику и координацию, они обеспечивают постоянный синтез белковых соединений в мышцах, способствуя нормальному росту, развивают моторику и координацию движений. Когда у детей слабо выражена двигательная активность, то двигательная память может омертвевать, что приводит к изменению условных связей и снижению психологической активности. Недостаточная физическая нагрузка приведет ребенка к дефициту познавательной активности, к возникновению состояния мышечной пассивности и понижению работоспособности, знаний, умений,. Что в дальнейшем приведет к неуспеваемости ребенка в школе.

Одно из самых распространенных заблуждений педагогов в том, что главное в развитии ребенка – это умственное развитие. Часто недостаточно оценивают значение двигательного развития детей. У детей дошкольного возраста сложно разделить границу между физическим, в данном вопросе двигательным развитием и умственным. В детстве дети развивают двигательные навыки, так же моторику: грубую (способность двигаться в заданном направлении, бег, прыжки, бросание мяча других предметов) и тонкую (мелкая моторика рук). По мере взросления развивается тонкая моторика детей они становятся более самостоятельными. Развитие грубой моторики дает возможность ребенку свободнее передвигаться, самому заботиться о себе и проявляет творческие способности.

Задача воспитателя воспитать у детей потребность в движении. Если в группе не делают разминку утром, пренебрегают активным играми на площадке, предпочитают занять ребенка тихими настольными играми, то, естественно, и дети будут малоподвижными. При этом недоразвитие у детей двигательных умений препятствуют нормальному развитию речи у детей, могут затруднять передвижения в пространстве, детям сложно заниматься спортом и играть в подвижные игры, делают проблематичным освоение навыков письма и чтения. В результате двигательных расстройств у детей нарушается мотивация к играм и любой другой деятельности. При всем этом, двигательные нарушения, возникшие в раннем возрасте, оказывают негативное влияние на последующее развитие речи. Педагогу важно поддерживать и направлять энергию детей в правильное русло с помощью специальных упражнений и игр. Подвижные игры помогают, с начала, повысить активность детей, затем обеспечивают развитие взаимосвязи зрительного и слухового внимания, способствуют формированию межполушарного взаимодействия, преодолевать стереотипы в поведении, развивают умение управлять своим поведением.

Подвижные игры направленные на развитие крупной моторики формируют знания детьми возможностей своего тела, что помогает лучше ориентироваться, перемещаться в пространстве, управлять своим телом и поведением, а также легче осознавать себя. Познание мира через движение способствует полноценному развитию ребенка и определяет его готовность к систематической учебе в школе, так как в его процессе формируется умение не только смотреть, но и видеть, выделять главное; не только слушать, но и слышать обращение педагога и следовать его рекомендациям, управлять своими движениями.

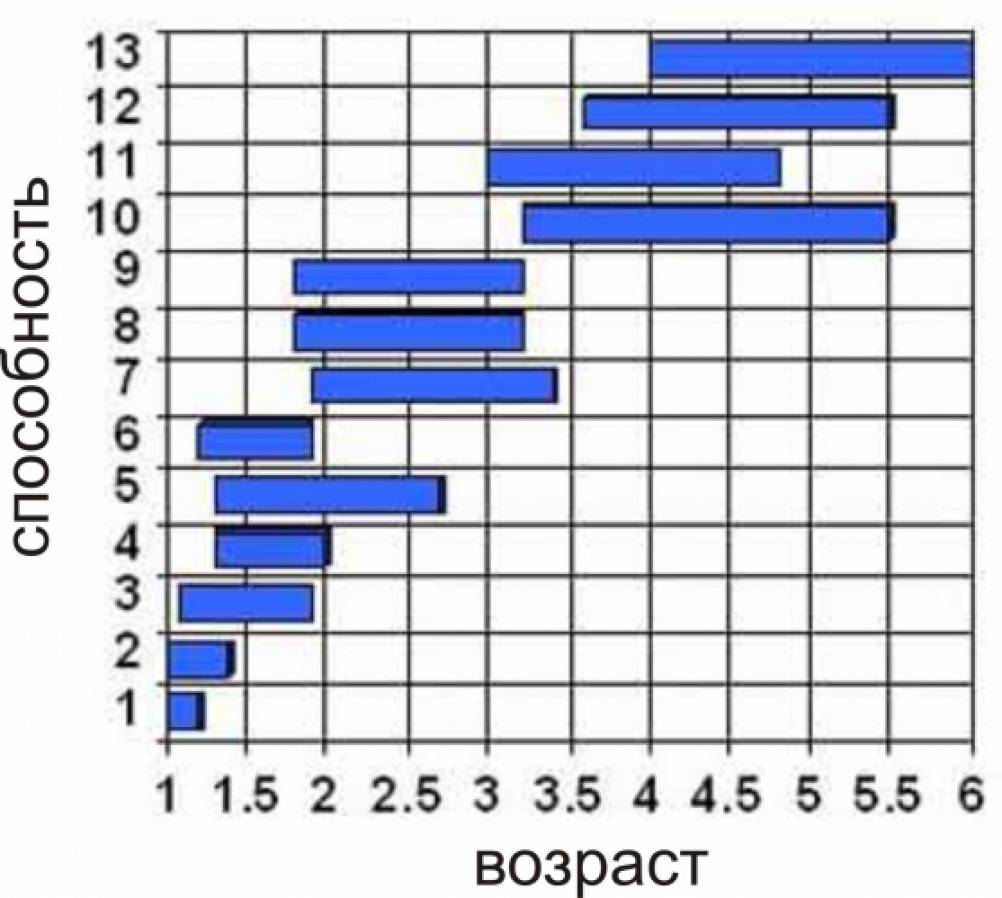

Схема развития крупной моторики у детей в возрасте от 1 года и до 6 лет.

Схема развития у ребенка крупной моторики (данные в годах).

1. Передвигается в пространстве при помощи взрослых.

2. Наклоны вперед и вверх.

4. Попадает по мячу отбивая его.

5. Бросая мяч вверх может его поймать.

6. Свободно передвигается по ступенькам.

7. Стоит на одной ноге.

8. Прыгает на месте на двух ногах

9. Катается на велосипеде (крутит педали).

10. Стоит поочередно на одной ноге более 10 секунд.

11. Подпрыгивает на одной ноге.

12. Кидает и ловит мяч.

13. Ходит на пятках.

Каждая из закрашенных полосок соответствует нормам возраста детей, в период которого появляется новая способность ребёнка, обозначенная 1 уровень соответствует 1 способности.

Когда у детей наблюдается отставание или опережение развития крупной моторики частичное по одному или двум показателям, тогда можно говорить о негармоничном развитии у ребёнка крупной моторики. В таких случаях необходима своевременная помощь по коррекции этих отклонений.

Благодаря достаточной двигательной активности у нас появиться шанс, воспитать в будущем здорового ребёнка, у которого будет желание самостоятельно заниматься физкультурой, а также снизить вероятность развития проблем с опорно-двигательным аппаратом – плоскостопие, сколиоз и слабость мышечного корсета. Ведь большинство проблем проявляющихся в начальной школе это то что было упущено в детском возрасте.

Несколько игр перечисленных ниже помогут детям стать более скоординированными, усилят функции саморегуляции и контроля, разовьют гибкость и пластичность, разовьют устойчивость и концентрацию внимания. Кроме этого, они всегда зарядят хорошим настроением.

Возраст детей: от 3 лет.

Можно проводить и в группе и на улице.

Цель игры: разогреть суставы, способствовать гибкости и пластичности ребенка, научиться координировать движения. Укрепить мышечный корсет.

Ведущий предлагает детям копировать его движения. Так же можно что бы дети разбились на пары и копировали ведущего в паре. При усложнении задания копируются не только позы ведущего, но и его настроение – мимика.

Очень нравятся детям игры на основе стихов и потешек.

Цель игры: развитие координации, скорости реакции, а также устойчивости внимания.

Возраст детей: от 3 лет.

По лесу идёт, (идем как мишки)

Шишки собирает, (наклоны вперед)

Песенки поёт. (поем ля-ля-ля)

Прямо мишке в лоб. (ударяем себя по лбу)

И об землю – топ (топаем ногой)

Засвистел на ветке

Пересмешник дрозд:(ищем на верху взглядом)

Наступил на хвост! (топаем ногой)

Пятеро зайчат: (прыгаем как зайчата)

Из кустов кричат. (кричим, руки ко рту –«Мишка»)

По лесу идет. (кричим, руки ко рту –«Мишка косолапый»)

Бросился к берлоге

Маленький медведь: (бежим по кругу)

Спрятался за шкафом (приседаем на корточки)

Дразнят все меня! (качаемся сидя)

Мама удивилась: (гладят друг друга по плечу)

Я всегда гордилась

Я ведь косолапа, (идут по кругу, косолапя)

Мишка косолапый (идет по кругу расправив плечи и подняв голову)

Вымыл с мылом лапы, (потирают руки)

И как заорёт: (руки вверх,подпрыгивают и кричат: «Мишка косолапый по лесу

Хомка, хомка, хомячок (делаем приседания)

Полосатенький бочок (потираем бока)

Хомка раненько встает (встаем)

Щечки моет, шейку трет. (руками двигаем не задевая лица)

Подметает хомка хатку (наклон вниз, движения руками)

И выходит на зарядку. (идем по кругу)

Раз, два, три, четыре, пять –(руки сгибаем ладошками достаем до плечей)

Хочет Хомка сильным стать (сгибаем и разгибаем руки)

Ручками похлопает (хлопают руками)

Ножками потопает (топают ногами)

Крепко свой бочок потрет (трут бока)

И опять гулять пойдет. (идем по кругу)

Способствуя развитию у детей активной деятельности в группе и особенно на детских площадках мы развиваем крупную моторику малыша, и тем самым тренируем его вестибулярный аппарат, укрепляем еще пока слабые мышцы и суставы, а также способствуем развитию гибкости, препятствуем развитию сколиоза и других проблем с позвоночником, формируем походку и укрепляем мышечный корсет, кроме этого, мы закладываем будущие умения, навыки и потребности малыша.

Здоровье детей и их будущие достижения в ваших руках, уважаемые педагоги!

Т. Е. Харченко «Гимнастика в детском саду»

Ж. М. Глозман, «Нейропсихология детского возраста» 2009.

Ч. Ньокиктьен «Детская поведенческая неврология», 2009.

И Соловей «Детская психология», 2011

Н. А. Бернштейн «Очерки о физиологии движений и физиологии активности». 1966.

Крупная моторика у детей что это диагностика

Ожидайте

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Маргарита

Ответственная и отзывчивая! 😊

Аннотация: При ежемесячных медицинских осмотрах на протяжении первого года жизни младенца педиатр оценивает прогресс крупной и мелкой детской моторики.

Статья:

Под моторикой понимается совокупность последовательных и произвольных движений, необходимых для выполнения конкретного действия, например, сесть, выполнить шаг или сжать руку в кулак. Для взрослых все эти движения естественны и абсолютно не представляют сложности благодаря годам и десятилетиям тренировок. К тому же, в человеческой памяти не сохраняются самые первые попытки совершать подобные простейшие движения и трудности, с ними связанные.

Моторику можно разделить на два типа:

С помощью исследований удалось выяснить, что развитие у детей крупной и мелкой моторики основано на развитии головного мозга и возникновении новых связей между его нейронами. Ведь на момент рождения ЦНС крошки является ещё неполноценной, поэтому новорожденный может лишь бесцельно шевелить конечностями и неспособен сосредоточить взгляд даже на крупном предмете. Но, поскольку самый пик процессов развития приходится именно на момент рождения, то уже к месячному возрасту двигательные функции малыша сильно прогрессируют.

Детская крупная моторика

При ежемесячных медицинских осмотрах на протяжении первого года жизни младенца педиатр оценивает прогресс крупной и мелкой детской моторики. Затем такие проверки происходят реже, но продолжают оставаться важными, поскольку позволяют убедиться, что каждое достижение малыша соответствует давно известной последовательности. То есть, это говорит, что развитие ЦНС, мускулатуры и опорно-двигательного аппарата ребёнка соответствуют нормам возраста.

Прогресс крупной моторики в зависимости от возраста:

Развитие детской мелкой моторики

Сейчас полагают, что фундаментом будущих талантов и способностей ребёнка является развитие мелкой моторики. Ведь отвечающие за неё центры расположены в непосредственной близости от зон мышления, внимания, воображения, координации, речи, наблюдательности, двигательной и зрительной памяти. Не следует забывать также про тесную связь между речью и развитием мелкой моторики, которая научно доказана, поэтому ей нужно уделять особое внимание. Вообще, развитие мелкой моторики сильно влияет на последующую жизнь ребёнка, ему потребуются координированные действия рук и пальцев для многих жизненных манипуляций:

Развивающие мелкую моторику игры очень важны, ведь в процессе игры малыш подсознательно запоминает порядок движений и учится их координировать, а вместе с прибаутками игры отлично помогают развитию речи. В результате самым что ни на есть естественным путём можно извлечь из игр огромную пользу.

При этом следует помнить главное – что развивать у детей мелкую моторику следует по определённым лекалам: вначале ребёнку следует освоить самые простые движения, и уже после этого можно переходить к разучиванию новых, более сложных. Если малыш не сразу схватывает новое движение – не следует этому сильно расстраиваться, а лучше отступить на прежние позиции и попытаться усвоить что-то более простое.

Календарь развития детской мелкой моторики

Ниже перечислены связанные с мелкой моторикой основные действия, освоение которых присуще для детей определённого возраста.

От рождения до 4 месяцев

В начале жизни младенец учится двигать конечностями, пытаясь при этом дотянуться до игрушки или другого заинтересовавшего его предмета. При этом нет разницы в контроле над правой или левой рукой. Одновременно крошки учатся координировать движения глаз и головы. Например, заслышав голос мамы, малыш поворачивает голову в ту сторону. Он даже может схватить руками игрушку, однако, это всё ещё будет не осознанное, а рефлекторное движение.

4-12 месяцев

Затем и до достижения годовалого возраста малыш всё лучше начинает контролировать свои руки. Если какие-то действия он поначалу мог осуществлять только двумя руками, то теперь справляется и одной. Малыш уже вполне осознанно хватает игрушку. После полугода он может ухватить всё более маленький предмет. Поскольку к году малыш способен взять пальцами даже мельчайший предмет, то это при недосмотре может грозить обструкцией дыхательных путей. Помимо этого, в данный период дети учатся перекладывать из руки в руки предметы, переворачивать в любимых книжках страницы и поддавать ногой мячик.

1-2 года

В сидячем положении малыш уверенно держит равновесие, и ему уже не требуется для этого помогать себе руками. Последними он больше пользуется для игр. Дети этого возраста по-прежнему не отдают предпочтения правой или левой руке, но к концу этого периода доминирование одной из рук даёт о себе знать. Всё более уверенными становятся движения пальцами. Хотя карандаш малыш продолжает держать всей ладошкой, но лопнуть мыльный пузырь уже пытается указательным пальцем. Если до двух лет он может рисовать лишь круги, то в два года из-под его кисти выходят уже вертикальные и горизонтальные линии.

2-3 года

На третьем году жизни координация, балансирование и контроль над телом оставляют для рук и пальцев больше возможностей. Чаще всего в движениях задействуется предплечье и кисть. После двух лет у малыша меняется манера рисования – карандаш он теперь держит так, словно указывает им на лист бумаги. Ближе к концу этого срока лучше начинают получаться круги и линии, и на их основе начинают проявляться некие рисунки. Трёхлетний ребёнок должен уметь разрезать пополам бумажный лист, хотя и не слишком ровно.

3-4 года

Малыш находит применение обеим рукам: если в доминантной он уверенно держит карандаш, то с помощью второй, вспомогательной руки, фиксирует лист бумаги. Его рисунки всё усложняются, малыш стремится скопировать фигуры из раскрасок или книжек. К четырём годам карандаш или ручку он удерживает, как и взрослые – тремя пальцами. С этого момента его можно считать готовым к освоению письменности. Ножницами он также работает намного уверенней – может вырезать по нарисованной линии.

4-5 лет

Пальчиковая моторика в этом возрасте достигает такого уровня развития, что многие движения малыш делает одной лишь кистью, не используя без необходимости плечо и предплечье. Раскрашивает он более качественно, не выходя за контур фигуры, и очень легко может вырезать квадрат.

5-6 лет

Движения рук весьма гармоничны и скоординированы. Ручку малыш должен уверенно держать тремя пальцами, а ножницы – так же как взрослые. Во время раскрашивания способен учитывать мелкие детали. Для дошкольников достаточное развитие мелкой моторики должно открыть доступ к дальнейшему продуктивному обучению в начальном классе. Поэтому родителям следует внимательно следить за этим процессом, не допуская отставания развития от календаря взросления.

Упражнения, развивающие мелкую моторику

Упражнения, развивающие тактильную чувствительность и движения кистей и пальцев рук со сложной координацией:

Крупная моторика у детей что это диагностика

В настоящее время существует несколько подходов к изучению моторики: метрический, нейропсихологический, психолого-педагогический, клинический.

Метрический подход к изучению моторной сферы детей наиболее полно отражен в методике Н. И. Озерецкого. В серии работ (1923-1929) им предложены и апробированы различные варианты мотометрической шкалы, в том числе методика массовой оценки моторики, а в совместной монографии с М. О. Гуревичем (1930) шкала сформулирована в окончательном виде и предназначена для исследования психомоторики детей от 4-х до 16 лет. Шкала имеет соответственно тринадцать возрастных рядов тестов увеличивающейся сложности, каждый из которых состоит из шести тестов, позволяющих исследовать различные компоненты психомоторики: статическую координацию, динамическую координацию тела и рук, скорость движений, одновременность движений, отчетливость их выполнения (отсутствие синкинезий). Вся шкала насчитывает 78 тестов различной структуры и сложности.

В 1955 году В. Слоуэн осуществил вторую редакцию шкалы и дал руководство по ее использованию. В окончательном варианте шкала представляла собой «пересмотренные и заново стандартизованные тесты Н. И. Озерецкого с упрощенными инструкциями и улучшенными методами оценки результатов» (А. Анастази. Психологическое тестирование: Кн.1.- М. Педагогика, 1982, с. 238). На этот раз были исключены еще десять заданий Н. И. Озерецкого. Обследование В. Слоуэном (1955) умственно отсталых и нормально развивающихся детей по данной шкале обнаружило значительные различия в их моторике.

Немецкая модификация шкалы Н. И. Озерецкого не содержала столь значительных переработок. В ней уменьшена сложность некоторых тестов, часть заданий сформулирована в более простой и доступной форме (особенно для умственно отсталых) без изменений содержания заданий.

Методика Озерецкого-Гельница была использована Е. В. Шагинян (1973) для выявления особенностей психомоторики детей и подростков в общей популяции. В этой работе шкала была подвергнута статистической обработке и проверке на валидность, необходимость которой была продиктована большим разрывом между временем ее создания и данного использования. Анализ шкалы продемонстрировал полное соответствие методики современным текстологическим критериям. Проверка показала, что шкала точно отражает уровень моторного развития испытуемых: величина моторного возраста, получаемая в результате тестирования, обнаруживает высокую степень корреляции с величиной паспортного возраста нормально развивающихся детей. Исследование Е. В. Шагинян, проведенное с нормальными детьми и с детьми с явлениями энцефалопатии от пяти до пятнадцати лет, показало, что шкала может быть рекомендована для диагностики моторных расстройств и характеристики двигательной сферы детей и подростков.

При изучении моторики детей с отклонениями в развитии широко используется метрический подход. Причем для разных категорий детей используются различные модификации двигательных тестов.

Так, Н. П. Вайзман (1976) предложил для изучения психомоторики умственно отсталых детей использовать уровневую теорию построения движений Н. А. Бернштейна. Им была составлена схема обследования моторики, состоящая из 12 тестов. Каждый тест направлен на изучение участия того или иного церебрального уровня управления движениями в данном двигательном акте. По этим тестам можно судить одновременно о компонентах и уровне организации движений, а также о двигательных качествах. При интерпретации данных применяют уровневую теорию построения движений и в аспекте уровневой теории анализируют афферентную (чувствительную) структуру любого двигательного теста. Данная методика исследования позволяет выявлять качественные нарушения психомоторики олигофренов.

Нейропсихологический подход к изучению моторики наиболее полно отражен в широко используемой схеме нейропсихологического исследования А. Р. Лурия (1973), где представлен целый раздел по изучению движений и действий. По мнению многих авторов в методе А. Р. Лурия в настоящее время представлено наиболее полное нейропсихологическое обследование, являющееся, по словам Т. А. Власовой и М. С. Певзнер (1975) «по существу тонкой неврологией церебральных основ высших корковых функций» и позволяющее установить «не только функциональную «карту» патологии, но и сохранные звенья, на которые педагог может опереться в коррекционной работе».

В нейропсихологической методике А. Р. Лурия движения и действия изучаются с помощью различных проб, связанных в основном с движениями руки.

А. Р. Лурия (1962, 1969) подчеркивал в своих работах исключительную важность для деятельности человека движений рук, имеющих особенно тонкую корковую организацию. Чем большее функциональное значение имеет орган, тем более богаты его связи и больше его участие в системе произвольных движений, тем большую площадь занимает его проекция в коре головного мозга. Отдельные участки тела представлены в первичных полях коры пропорционально не их величине, а их физиологическому значению. Например, в кожно-кинестетической зоне наибольшей протяженностью отличаются участки, куда проецируются кожные и мышечные рецепции пальцев и кистей рук, характеризующиеся наиболее выраженной способностью различения мельчайших раздражителей. Проекция пальцев рук занимает примерно треть всей зоны моторной проекции. Большее место в корковых проекциях занимают и органы речевого аппарата по сравнению, например, с туловищем в целом.

Нейропсихологическая методика А. Р. Лурия, разработанная для взрослых была модифицирована многими авторами для изучения детей и подростков, как нормально развивающихся, так и имеющих отклонения в развитии.

Применение нейропсихологического метода при изучении детей с задержкой психического развития рассматривается И. Ф. Марковской (1995).

На основе схемы нейропсихологического исследования (под ред. А. Р. Лурия, 1973) автор приводит перечень заданий, использованных при нейропсихологическом исследовании детей с ЗПР младшего школьного возраста.

Исследование движений и действий в работе И. Ф. Марковской представлено следующими заданиями:

– Анализ элементарных компонентов движений;

– Выявление синкинезий (пробы Заззо);

– Оптико-кинестетическая организация движений (пробы на праксис позы);

– Динамическая организация двигательного акта («перебор пальцами», реципрокная координация движений, «асимметричное постукивание», графические пробы);

– Выполнение двигательных программ (графические пробы, ритмические последовательности, условные двигательные реакции).

Выполнение каждого задания оценивается с помощью качественно-количественных характеристик. При качественном анализе состояния высших корковых функций И. Ф. Марковская предлагает выделение ведущего фактора, затрудняющего осуществление заданной психологической операции:

– нарушения высших форм регуляции;

При определении критерия качественно-количественной оценки автор исходит из разной степени выраженности выделенных показателей нарушений высших корковых функций. С этой целью разработана пятибалльная шкала оценок. При описании содержания каждого балла сочетаются характеристики нейродинамических и регуляторных расстройств.

Таким образом, методика представленная И. Ф. Марковской позволяет не только определить степень парциальных нарушений модально-специфических психических функций у детей с ЗПР, но и те общие неспецифические расстройства мозговой деятельности, отражающие дискоординацию корко-подкорковых функциональных отношений, которые также обуславливают трудности обучения детей данной категории. Это важно не только для уточнения структуры нарушения познавательной деятельности у ребенка, но и чрезвычайно важно при решении вопросов прогноза и индивидуализации психолого-педагогической коррекции.

Метод наблюдения является одним из основных при изучении детей с отклонениями в развитии (С. Д. Забрамная,1995).

Н. С. Жукова и Е. М, Мастюкова (1993) в своей работе «Если ваш ребенок отстает в развитии» дают советы родителям и педагогам по наблюдению за развитием ребенка в раннем и дошкольном возрасте, а также описывают нормативы нормального психического развития ребенка от 0 до 6 лет.

Говоря о развитии движений, авторы подчеркивают необходимость наблюдения за развитием двигательных функций ребенка с первых месяцев жизни. При наличии у ребенка на первом году жизни выраженного отставания в развитии двигательных навыков, особенно при сочетании его с повышением мышечного тонуса, наличии насильственных движений, авторы советуют родителям обязательно показать ребенка детскому невропатологу. Подчеркивается необходимость быть особенно внимательными, когда становление двигательных навыков ребенка происходило нормально, а затем к возрасту 9-12 месяцев стали проявляться двигательные расстройства в виде низкого мышечного тонуса, нарушений координации движений с постепенной утратой двигательной активности, так как подобные состояния характерны для многих заболеваний нервной системы.

Авторы отмечают, что у многих детей с отклонениями в развитии значительно задержано развитие совместного функционирования руки и глаза (зрительно-моторной координации) и двигательной активности рук.

При непосредственном изучении ребенка во время психолого-педагогического обследования наблюдение начинается с первого момента знакомства с ребенком и продолжается на протяжении всего времени обследования. Наблюдение должно проводиться целенаправленно, его материалы необходимо фиксировать (С. Д. Забрамная, 1995).

Многое о ребенке может сказать его общий вид. Это его осанка, походка, координация движений, взгляд, мимика и т. д. При многих нарушениях развития внешний вид ребенка часто неблагоприятен. В качестве отклонений от нормального внешнего вида отмечаются невыразительное, маскообразное, амимичное лицо; наличие асимметрии и диспластичности; отсутствие фиксации взора, блуждающий взор; слюнотечение; косоглазие; неправильная форма или нестандартная величина головы; нарушения точности и координации движений при ходьбе. Отклонения от нормального внешнего вида могут указывать на наличие нарушений в развитии.

При обследовании детей дошкольного и младшего школьного возраста большое значение имеет наблюдение за игрой ребенка. Помимо всего прочего, в процессе игры проявляются все недостатки двигательного развития ребенка. Можно увидеть особенности как мелкой, так и общей моторики.

У детей с органическими поражениями нервной системы отмечается отставание в развитии манипулятивной функции (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, 1993). Движения рук плохо координированные, неточные, ребенок неловко, всей кистью пытается захватить предмет, весь напрягается. При некоторых формах психической патологии ребенок может не проявлять интереса к игрушкам, а предпочитать «играть» со своими руками, производя монотонные однообразные движения ими в поле своего зрения.

С. Д. Забрамная (1995) значительное место при изучении ребенка отводит наблюдению за его игрой. Она отмечает необходимость наблюдения за координацией движений в ходе производимых ребенком манипуляций, за состоянием моторики,

Е. М. Мастюкова (1997) также отмечает необходимость наблюдать свободную игру и деятельность ребенка. Важно обратить внимание на особенности поведения ребенка, развитие его моторики и речи, отметив устойчивость походки, специфику манипулятивной деятельности рук, наличие насильственных движений, оценив ведущую руку.

Особое внимание обращают на поведение, контактность ребенка, адекватность его мимики, жестов. Обращается внимание на повышенную истощаемость и пресыщаемость ребенка в процессе спонтанной игры, оцениваются реакции на одобрения и замечания.

При изучении моторики детей с нарушениями развития дошкольного возраста важны и дополнительные методы: сбор анамнестических данных, изучение документации на ребенка, беседа с родителями, изучение продуктов деятельности ребенка и др.

О необходимости тщательного изучения анамнеза говорит Е. М. Мастюкова (1997). Педагогической диагностике должно предшествовать знакомство педагога с данными анамнеза относительно развития ребенка, начиная с первых месяцев жизни. Известно, что различные неблагоприятные воздействия, как во внутриутробном периоде развития, так и во время родов (травма, асфиксия), а также в первые годы жизни ребенка могут привести к отклонениям в психическом развитии. При оценке анамнеза важно обратить внимание на наследственную патологию в семье, отметить возможность неблагоприятного воздействия на развитие ребенка различных вредных факторов в период внутриутробного развития или после рождения. Следует внимательно ознакомиться с данными медицинского обследования.

Впоследствии все эти сведения могут внести неоценимый вклад не только при квалификации структуры нарушений, но и при определении путей педагогической коррекции.

На необходимость изучения раннего психомоторного развития и становления навыков самообслуживания указывают многие авторы (О. Н. Усанова, Е. М. Мастюкова, Н. С. Жукова, С. Д. Забрамная и др.).

Как правило, наиболее полную информацию о раннем психомоторном развитии и становлении навыков самообслуживания у ребенка можно почерпнуть из беседы с родителями, педагогами и другими лицами, принимающими участие в воспитании ребенка,

Изучение развития моторики и навыков самообслуживания, отмечает О. Н. Усанова (1990), ориентировано на диагностику и использование полученных данных в обосновании педагогического процесса. Характеристика уровня самообслуживания является одним из важных показателей общего психического и моторного развития ребенка, а также играет большую роль при определении возможности зачисления ребенка в специальное учебное заведение. При беседе с родителями важно выяснить, в каком возрасте ребенок научился сам раздеваться и одеваться, мыть руки, убирать свои игрушки, пользоваться столовыми приборами и т. д., и как быстро и умело он это делает. Особенно показательным фактором является активность ребенка в достижении результатов самообслуживания (просит ли ребенок помочь ему, когда сам не справляется; принимает ли участие в отдельных доступных ему операциях; настойчив ли или быстро прекращает попытки к действию). Часто родители сообщают о том, что навыки самообслуживания сформировались при значительной помощи взрослых. Сопоставляя эти сведения с результатами дальнейшего обследования, можно составить представление о темпах формирования и переноса этих навыков у ребенка и о влиянии трудностей моторного характера на процесс развития.

Поэтому изучение документации является неотъемлемым звеном в оценке моторного развития ребенка. Необходимо проанализировать медицинскую документацию (медицинскую карту или выписку из нее, заключения узких специалистов, результаты лабораторных и аппаратурных исследований и др.). При анализе документации можно получить ценные сведения о ребенке: указание на причины поражения, клинический диагноз и время его установления, особенности психомоторного развития на первом году жизни, изменения в диагностике по мере развития ребенка, время и место лечения, наиболее эффективные виды лечения и др.

При изучении педагогической документации (характеристик, заключений по результатам психологического обследования, речевых карт) необходимо обращать внимание на особенности развития общей, мелкой и артикуляционной моторики ребенка в различные возрастные периоды; анализировать динамику психомоторного развития ребенка; оценивать влияние моторного развития ребенка на его общее психическое развитие.

Клинический подход к изучению моторики предполагает всестороннее медицинское изучение ребенка, поскольку многие отклонения в развитии двигательной сферы детей связаны с наличием у детей определенных соматических, неврологических или психических заболеваний, обуславливающих отклонения в развитии.

Клинический метод исследования предполагает комплексный подход, включающий оценку этиологии, патогенеза, структуры ведущего дефекта и осложняющих его нарушений, анализ взаимосвязи психопатологических и неврологических нарушений (Е. М. Мастюкова, 1997; Н. П. Вайзман, 1997).

Медицинская диагностика отклонений развития у детей раннего и дошкольного возраста включает общий осмотр, анализ анамнестических данных, оценку соматического, неврологического и психического состояний. Клинический диагностический процесс разделяется на несколько этапов. Важное значение для клинической диагностики имеет нейрофизиологический, биохимический, генетический и другие методы обследования. Основывается клиническая диагностика на знании основных закономерностей возрастного развития нервно-психических функций.

Таким образом, сочетание качественно-количественной оценки психолого-педагогических данных об уровне развития моторики ребенка, динамическое наблюдение и комплексное клиническое исследование позволяет наиболее точно и полно оценить общее психическое развитие ребенка, состояние его психомоторики, дать прогноз дальнейшего развития и определить наиболее оптимальные пути психолого-педагогической коррекции.