Копье и пика в чем разница

Пика: история о долгожителе из мира холодного оружия

Впервые пика появилась на вооружении в начале XV века. Грубо говоря, длинное копье было известно еще в глубокой древности, а некоторые историки даже указывают на находки, изготовленные еще до появления Homo Sapiens. Но среди сородичей пику выделяют несколько важных особенностей:

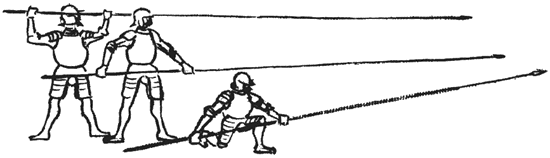

Во-первых, пика была значительно длиннее и тяжелее обычных боевых копий. Она предусматривала только двуручный хват, во время которого ее древко зажимали под мышкой — только так можно было удержать наконечник под нужным углом. Разумеется, совершать частые уколы и тем более метать большинство разновидностей пик в неприятеля было очень сложно из-за их массы и формы — разве что в целях элемента внезапности.

Во-вторых, наконечник пики рассчитан на пробой доспехов, а потому имеет узкую граненую форму. В отличие от других копий, особенно восточных, им можно было наносить только колющие удары. Впрочем, честнее будет сказать, что для того, чтобы «наносить» удары чем-то настолько длинным, как мавтританская пика, нужно обладать внушительной физической силой. Обычно ее просто выставляли в сторону противника и старались подгадать момент таким образом, чтобы всадник или его конь самостоятельно налетели на острие.

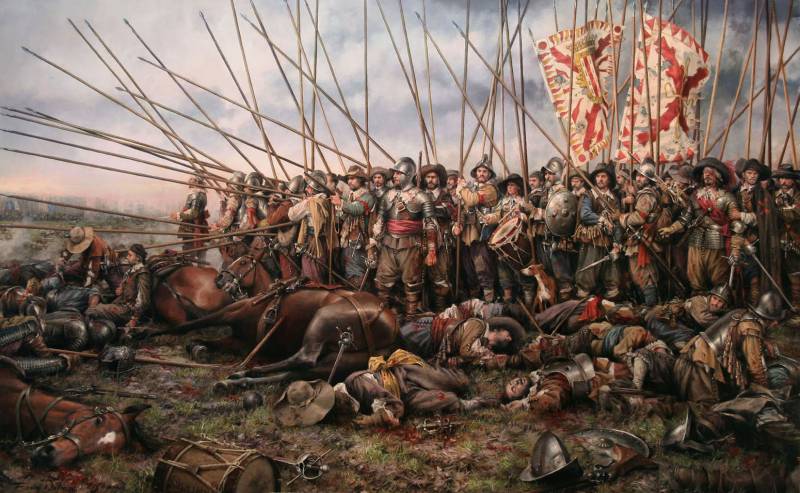

Македонская фаланга пикинеров

Почему же копья, и пика в частности, имели такую популярность и эффективность? Массовая культура любит копья намного меньше, чем мечи и топоры, однако в реальном открытом бою копье было практически незаменимо.

Выделяют три основные разновидности пик:

Абордажная пика, как нетрудно догадаться, применялась моряками во время абордажей, когда корабли сцепляются бортами. Она была короче сухопутного аналога (1−1,8 м), что неудивительно — на шаткой палубе, в давке сражения излишне длинное древко было лишь помехой. Ей кололи, ее швыряли в противников и спихивали в воду абордажные крюки. Благодаря дистанции, которую гарантировала пика, часто она была намного эффективнее привычных ножей и сабель.

Укорачивание пики стало происходить с поступлением на вооружение мобильной артиллерии, а ее закат наступил тогда же, когда кавалерия перестала участвовать в боях — вплоть до 1920−30 годов, когда она почти повсеместно исчезла из обихода. Вместо пик стали применяться штыки, которые крепили на мушкетах — в случае необходимости ими можно было довольно эффективно отбиваться в ближнем бою.

А у меня – длиннее!

И бысть сеча зла, и треск от копий ломления, и звук от сечения мечного, яко же и озеру промерзшию двинуться. И не бе видети льду: покры бо ся кровию.

Житие Александра Невского.

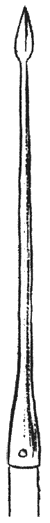

Наконечник первобытного копья из кремня.

Древнейшие копья

Пеший древнегер-манский воин, вооруженный копьем.

Копье без наконечника не имело перевеса к острию и не годилось для броска. Острога удерживалась двумя руками, так как для достаточной эффективности удара на нее надо было наваливаться всем весом.

В период средневековья, за неимением лучшего, кольями с обожженным концом иногда вооружались крестьяне.

Примерно 20 тысяч лет назад копья стали оснащаться наконечниками из камня или кости. С этого времени копье стало использоваться как для броска, так и для удара.

Чтобы не оставаться после броска безоружным, воин носил с собой два копья. Реже, как это делали галлы, копье снабжалось длинным ремнем, за который его можно было притянуть после броска назад.

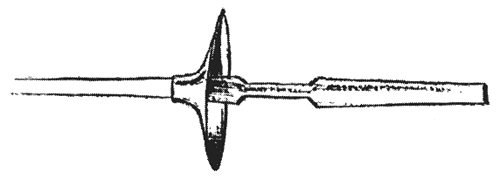

Когда неорганизованные толпы варваров на полях сражений сменила фаланга, стало ясно, что для метательного боя требуется одно копье, а для рукопашной схватки – другое. Дело было не в длине или весе, а в балансе. Метательное копье имело центр тяжести, смещенный к наконечнику. Но в ближнем бою требовалось копье, уравновешенное ближе к тупому концу.

Длина универсальных копий составляла 150-200 см, а вес обычно был около 700 граммов. Рукопашные одноручные копья весили столько же, но длина их была больше: до 240, а иногда даже до 300 см.

Сарисса и пика

В составе древнегреческой фаланги воины (гоплиты) вооружались копьями одинаковой длины. Потому воспользоваться ими могли только бойцы первых двух-трех рядов. Остальные ряды только обеспечивали напор – подталкивали вперед товарищей.

Напор был важен. В древности такие обороты речи, как “смять”, “потеснить” или даже “опрокинуть врага” имели буквальное значение. В бою между фалангами две “стены щитов” сшибались с разбега. Побеждал тот, у кого рядов в фаланге было больше, а гоплиты – толще.

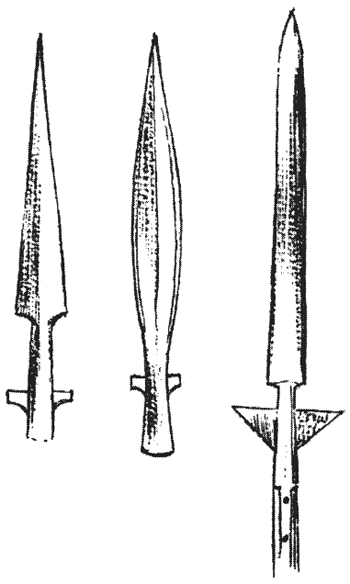

Наконечники средневековых копий.

В македонской фаланге длина копий дифференцировалась по рядам. Первые два ее ряда состояли из тяжеловооруженных щитоносцев с одноручными копьями. Причем копья второго ряда бойцов были длиннее копий первого ряда. Начиная же с третьего ряда, воины несли сариссы – необычайно длинные копья с массивным противовесом. Сариссы удлинялись с каждым рядом и доходили до 7 метров, а вес их при этом мог достигать 8 кг. Самые длинные сариссы при переноске даже разбирались на две части. Длина сарисс подбиралась с таким расчетом, чтобы все наконечники выступали примерно на метр за линию щитов.

Главной силой на полях сражений средних веков стала тяжелая кавалерия. Поэтому пехота была вынуждена вооружаться уже не щитами и сариссами, а гигантскими рогатинами – пиками.

Пика была несколько короче и легче сариссы – “всего” 420-500 см при весе 4-5 кг. Но удерживать ее было еще труднее, так как противовесом она не снабжалась. При отражении атаки кавалерии пикинер упирал тупой конец пики в землю, наступал на него ногой, а наконечник наклонял вперед. Так, чтобы он оказался на уровне груди лошади.

Копье, брошенное из компьеметалки, летит дальше.

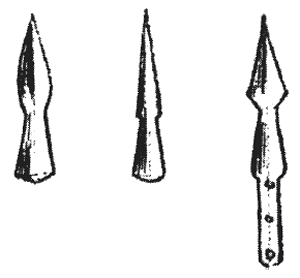

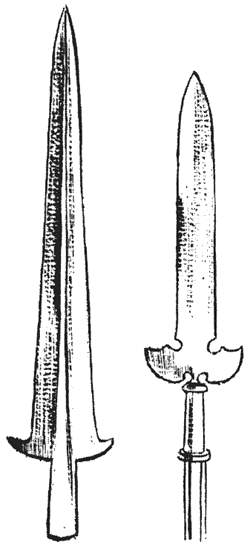

Протазаны, корсески и пики.

Пика использовалась и в бою с пехотой. Но, как и сариссой, ею нельзя было нанести удар: пику направляли на врага и шли вперед. Конец ее при этом зажимался под мышкой. Только так пику можно было удержать горизонтально. Либо, если пикинеры располагали кирасами, тупой конец пики упирался в специальный держатель – “ток”, приваренный к кирасе.

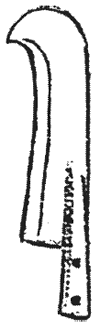

Форма алебард могла сильно различаться.

Как пику, так и сариссу можно было использовать только в строю. Для индивидуального боя пикинер носил короткий меч.

Двуручные копья и протазаны

Если воин сражался без щита, то копьем ему приходилось не только наносить удары, но и отражать их. Чтобы древко не оказалось перерубленным, передняя его часть усиливалась полосами железа. Защищать древко мог и бунчук – узел шнуров из конского волоса или пеньки.

Длина двуручных копий составляла от 170 до 230 см. Весили они, естественно, больше, чем одноручные – обычно 1,2-1,5 кг. В случае же усиления древка железом вес двуручного копья мог достигать даже 3 кг.

Наконечник копья мог быть сделан широким и длинным, как лезвие меча. В этом случае он приобретал и рубящие свойства. Копье с похожим на меч наконечником называлось протазаном. Как правило, для удобства отражения вражеских ударов клинок протазана снабжался еще и дополнительными боковыми лезвиями.

Впрочем, легкая глефа некромансера – не слишком характерный пример. Европейские протазаны и глефы 15-16 веков предназначались для боя в строю и пробития легких доспехов, имели длину 210-250 см и весили 2,5-3,2 кг. Для индивидуального боя рыцарями применялись короткие глефы длиной 120-150 см и весом 2-3 кг. Ими орудовали как секирами.

Еще в каменном веке, наряду с метательными и рукопашными копьями, охотниками стали использоваться копья еще одного вида – загонные. Раненый зверь мог напасть. И остановить его в прыжке была способна только рогатина – толстый, двухметровой длины кол, упертый тупым концом в землю.

Военное применение рогатин практически не отличалось от их применения на охоте. С их помощью пехота оборонялась от кавалерии. Кроме этого, рогатина могла быть применена для удара, и даже для броска. Причем рогатиной можно было пробить кольчугу – весила она все-таки больше 2 кг. Дешевизна и универсальность рогатины делали ее довольно популярной среди ополченцев.

С другой стороны, метнуть рогатину можно было только на несколько метров. Большой вес и толстое, неудобное древко затрудняли использование рогатин и в рукопашной.

Алебарда, годендаг и сулица

Рыцарский доспех 15 века можно было разрубить только сильным ударом. Но на топорах с конным противником биться трудно. В бою на рубящем оружии высота позиции – решающее преимущество. Способом лишить всадника преимущества в высоте было помещение лезвия секиры на очень длинное древко.

В 15-17 веках пикинеров сопровождали алебардщики. Алебарда представляла собой сочетание копейного острия, лезвия секиры и крюка на одном древке. Атакуя рыцарей, алебардщики рассыпались, чтобы иметь пространство для размаха, и наносили рубящие удары огромной силы. При случае всадника можно было стащить с седла крюком. Острие же позволяло алебардщикам сражаться в тесном строю против вражеской пехоты.

Почему бы длинное древко не использовать как флагшток? (Иллюстрация Ларри Элмора для мира “Забытых Королевств”).

Разновидностей алебард существовало множество. Лезвие секиры могло быть очень широким или очень узким. Секира могла быть заменена чеканом (“люцернский молот”), либо навершием палицы (годендаг). Фламандцы, например, в начале 14 века одержали победу над французскими рыцарями в “Битве золотых шпор” именно годендагами. Рыцари в ту пору в большинстве облачались в кольчуги. Поэтому палица против них была тем, “что доктор прописал”.

Крючьев алебарда могла иметь много – как позади, так и по бокам секиры. Но могла и вовсе не иметь. Русские отдавали предпочтение именно алебардам без крючьев – бердышам.

Длина алебард колебалась в пределах 200-240 см, а вес их при этом мог быть от 2,5 до 5,5 кг. Причем средневековые европейские алебарды и годендаги были очень тяжелыми. Алебарды весом менее 4 кг стали использоваться только к концу 16 века. Исключение составляли сулицы. Они имели те же длину и вес, что и двуручные копья.

300 см достигали в длину морские “абордажные” алебарды. Предназначались они как для боя, так и для стягивания бортов кораблей при абордаже. Крюком можно было зацепить не только всадника, но и вражеское судно.

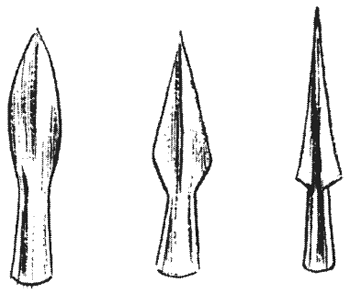

В 14 веке в Европе и на Руси начали применяться копья с очень узкими гранеными наконечниками. Треугольная и квадратная в сечении “игла” легко протыкала кольчуги и протискивалась между чешуйками пластинчатого доспеха.

Кроме того, в этот период наконечник копья стал снабжаться широкой металлической перекладиной. Гарда, подобная той, что отделяет рукоятку меча от лезвия, давала больше возможностей для отражения ударов, чем бунчук или металлические полосы на древке.

Копье с длинным (до 40 см) граненым острием и широкой выгнутой вперед металлической перекладиной называлось в Европе корсеской. А на Руси – “рункой”. Действительно, форма наконечника очень напоминало знак древнего рунического письма.

Кавалерийские копья

Длинными копьями, благодаря которым рыцари и стали именоваться “копейщиками”, всадники вооружились далеко не сразу. Самые древние конные варвары – скифы – признавали только дротики. Тяжелая же кавалерия Греции и Рима применяла короткие и легкие одноручные копья, ничем не отличавшиеся от тех, которые были в ходу у пехоты.

Бердыш отличался от алебарды отсутствием дополнительных лезвий и крюков.

Такой бердыш, в первую очередь, выполняет декоративную функцию. Хотя, если он заряжен магией… (Фрагмент иллюстрации Кейта Паркинсона к роману “Ветры пустыни”).

Сила удара привязанного к седлу копья оказывалась пропорциональной скорости движения лошади. Возможно, по этой причине плохо державшиеся в седле римляне до конца остались верны копьям для верхнего удара. Зато привязные сариссы оказались на вооружении знаменитых парфянских катафрактов.

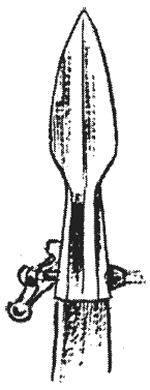

Копья длиной 280-340 см и весом 2,3-3,3 кг стали широко использоваться кавалерией сразу после изобретения стремени. Кавалерийская пика чаще всего имела узкий граненый наконечник длиной 15 см. Но иногда для наиболее коротких копий применялись плоские, широкие наконечники изогнутой формы. Кривой наконечник обладал меньшей пробивной силой, зато не застревал в ране, а выворачивался из нее.

Подобно древнему катафракту, рыцарь уже не наносил удары, а только направлял копье. Слишком уж оно стало длинным и тяжелым. В 15 веке кавалерийское копье, как и пехотная пика, стало упираться в ток кирасы.

Метательные копья

Кавалерийские копья рыцарей достигали огромной длины.

Легкие, уравновешенные для метания копья с наконечниками из кости или камня широко применялись охотниками каменного века. Листовидный кремневый наконечник дротика – одна из самых массовых находок в археологии.

Древними охотниками была придумана и копьеметалка. Для увеличения размаха руки при броске применялась дощечка с упором для торца древка либо ременная петля. Дротик, брошенный обычным способом, летел на 35 метров. С помощью же копьеметалки его можно было отправить на вдвое большее расстояние. Точность броска, правда, значительно ухудшалась.

Рыцарское копье (“лэнс”) – непременный атрибут фэнтезийного воина (картина Даррела Суита).

Лук конкурировал с дротиками, но нигде не вытеснял их полностью. Относительно большой вес позволял дротикам дольше, чем стрелам, сохранять убойную силу. Кроме того, на небольшом расстоянии дротик попадал точнее стрелы из лука. Наконец, преимущество дротика заключалось уже в том, что он занимал всего одну руку. В другой руке мог быть, например, щит. С другой стороны, метание дротика требовало пространства для размаха, и с собой дротиков нельзя было носить так много, как стрел.

Высокие точность и пробивная сила метательных копий приобрели особую важность в эпоху широкого применения доспехов и щитов. Защищенных панцирями и прячущихся за щитами воинов античности проще было поразить снайперскими бросками дротиков с короткой дистанции, чем стрелами. Дротиком можно было пробить не слишком прочный доспех – холщевый, кожаный или кольчужный.

В Древней Греции славились фракийские метальщики дротиков, называемые “пелтастами” (от “пелта” – легкий кожаный щит). Но больше всего любили метательные копья римляне. Из 4500 бойцов легиона только 900 – всадники и триарии (наиболее опытные легионеры, образовывавшие третью линию) – имели рукопашные копья. Велиты – легкая пехота легиона – несли по 6-7 легких “гаст” и метали их на большое расстояние с помощью копьеметалки. Тяжеловооруженные гастаты и принципы на ближней дистанции метали более массивные копья – “пилумы”.

В средние века дротики использовались значительно реже. Упадок культуры привел к тому, что железо стало стоить слишком дорого. Франкский воин имел всего дюжину железных наконечников для стрел, либо пару копий. В таких условиях копья старались сохранять для ближнего боя. Или же после броска копье приходилось притягивать назад за ремень.

В XIV-XV веках, когда дефицит железа в Европе в значительной степени был снят, дротики снова вошли в моду. Рыцарскую конницу в этот период нередко поддерживали не только генуэзские арбалетчики, но и испанские метальщики дротиков.

Боевые дротики можно поделить на три основных типа. Легкие дротикивесом 0,2-0,3 кг и длиной до 210 см использовались как в бою, так и на охоте. Небольшой вес обеспечивал максимальную дальность и точность броска.

Дальность полета легких дротиков могла быть еще больше увеличена применением копьеметалки. Но большой пробивной силой они, конечно, не обладали.

Характерным примером дротика легкого типа может считаться римская “гаста велитас”.

Более тяжелые метательные копья предназначались для пробития доспехов. Как правило, их отличали граненые – “бронебойной формы” – наконечники и увеличенный вес. Большой вес требовался для достижения высокой пробивной силы. Потому дротики намеренно увеличивали, надевая на древко свинцовые кольца. При умеренной (150-180 см) длине вес бронебойных дротиков колебался в пределах 0,7-1,7 кг. Летело такое копье на 20 метров при броске “с места”, и на 25-30 метров, если воин перед броском разбегался.

Бронебойные дротики римляне именовали “легкими пилумами”. Копье, на древко которого крепился всего килограмм свинца, действительно, казалось римлянам легким. Существовали ведь и тяжелые пилумы, весом 2,5, а иногда даже целых 5 (!) кг.

Тяжелые дротики предназначались для выведения из строя вражеских щитов. Метались они, естественно, только на несколько метров. Но уж при попадании такой пилум либо проламывал самый прочный щит, либо застревал в нем своим иззубренным наконечником. В любом случае, щит становился негодным к употреблению.

В “Войне мага” Ника Перумова легионы Мельинской империи успешно отражают атаку тяжелой кавалерии Семандры залпами пилумов. Эффективность дротиков все-таки не стоит переоценивать. Сами римляне такой способ борьбы с катафрактами осуществимым не считали. Лошадь слишком быстро преодолевала те 20-30 метров, на которые мог быть брошен пилум.

На Руси джид иногда имел три отделения. Одно представляло собой ножны палаша, а в двух других перевозились сулицы. Сулицами русские в старину называли не только боевые багры (о которых рассказывалось выше), но и метательные копья.

Кавалерийские дротики были короткими – всего 70-120 см. Но вес их при этом превышал 0,5 кг, что позволяло пробивать ими легкое защитное снаряжение. Метались дротики конницей на небольшое расстояние – метров на 10-15.

| Подпорка для пищали | |

Лезвия русских бердышей 15 века были совсем маленькими. Потому при длине 220 см бердыш весил всего 1,5 кг – втрое меньше европейской алебарды. Уменьшению веса способствовало и то, что крюк в России не объединялся с секирой на одном древке. Часть пехоты вооружалась бердышами, а другая часть – сулицами. Пищаль весила аж 8 кг. Потому в походе стрелец нес только бердыш, а пищаль оставалась в обозе. В бою же бердыш превращался в подпорку для пищали. Так продолжалось до тех пор, пока в 1640-х годах Алексей Тишайший не перевооружил стрельцов более мощными европейскими мушкетами с обычной подпоркой. Но и после этого, даже в период Северной войны (при Петре Первом), облегченный до 1,4 кг бердыш продолжал использоваться в русской армии офицерами и артиллеристами. Подводя итогиКопье появилось на многие тысячелетия раньше меча и служило дольше него. В принципе – до сих пор служит. Винтовка со штыком отличается от двуручного копья только древком. К сожалению, с эстетической точки зрения копье выглядит куда менее эффектно, чем меч. Поэтому воины миров “меча и магии” копья используют редко. Из соображений безопасности всадника кавалерийские копья стали делать из самого хрупкого дерева. Застрявшее копье должно было легко переламываться. В конце 14 века, когда копья стали упирать в ток кирасы, их ломкость приобрела еще большее значение. В этот период древко стало склеиваться в виде полой трубы и получило конический щиток, защищавший руку. Полые копья весили меньше и ломались легче. После удара копьем в руке у рыцаря оставался обломок с противовесом. Им он и отбивался – как палицей – пока не улучал момент, чтобы выхватить меч или топор. |