Кфр в рентгенологии что такое

Кфр в рентгенологии что такое

Направление центрального луча. Ограничение в поперечнике рабочего пучка рентгеновых лучей. При рентгенографии без рентгеновской решетки центральный луч, за некоторым исключением, направляется на центр кассеты после укладки больного.

При рентгенографии с рентгеновской решеткой центральный луч направляется заранее, до укладки. При рентгенографии черепа (с решеткой) луч направляется на центр разметки деки головного конца стола, во всех остальных случаях — на среднюю продольную линию деки.

В тех случаях, когда на рентгеновском аппарате нет светового центратора, то правильность направления центрального луча определяется с помощью линейки или отвеса (суровая нитка с привязанным на конце грузиком)

Ограничение в поперечнике рабочего пучка рентгеновых лучей производится сменными диафрагмами и тубусами. Размеры поперечного сечения рабочего пучка рентгеновых лучей в каждом отдельном случае должны соответствовать размерам поля облучения, т. е. облучению должна подвергаться только та часть объекта, изображение которой необходимо получить на рентгеновском снимке. Последнее определяется врачом-рентгенологом.

По поводу расстояния между фокусом рентгеновской трубки и пленкой можно сказать, что в рентгенологии существует правило: чем ближе к пленке находится исследуемый объект, тем короче может быть это расстояние; чем дальше — тем выгоднее большее расстояние. Малыми расстояниями фокус рентгеновской трубки — пленка увлекаться не следует, так как с уменьшением этого расстояния увеличивается лучевая нагрузка на кожу больного и, кроме того, ухудшается качество рентгеновского снимка за счет увеличения геометрической нерезкости.

В «Специальной части» нашего сайта указываются определенные расстояния между фокусом рентгеновской трубки и пленкой. Выбор того или иного расстояния зависит от толщины исследуемого объекта, от мощности рентгеновской трубки и питающей электрической сети и от того, что требуется получить на рентгеновском снимке. Это расстояние должно быть не меньше 5-кратной толщины исследуемого объекта. Однако это не значит, что при рентгенографии, например, придаточных пазух носа расстояние фокус рентгеновской трубки — пленка должно быть 80— 100 см.

При рентгенографии придаточных пазух носа необходимо на снимке проекционно «размазать» изображение костей свода черепа, что возможно лишь при небольшом расстоянии фокус рентгеновской трубки — пленка. То же самое делается при рентгенографии надколенника в передней проекции, при рентгенографии верхних шейных позвонков в прямой задней проекции и т. д., когда требуется проекционно «размазать» изображение костей, которые накладываются на основное изображение исследуемого объекта.

Рентгенографию следует производить при двух-трех расстояниях между фокусом рентгеновской трубки и пленкой — 60 или 80 и 100 см. Расстояние в 60—80 см применяется при рентгенографии черепа без рентгеновской решетки; расстояние в 80— 100 см — при рентгенографии черепа с рентгеновской решеткой, а также при рентгенографии костей и суставов конечностей; расстояние в 100 см и более — при рентгенографии туловища.

Работа при двух-трех фиксированных расстояниях намного облегчает выбор экспозиции и, кроме того, дает возможность получать рентгеновские снимки с одинаковым проекционным увеличением отдельных деталей исследуемого объекта, что очень важно в диагностике.

Кфр в рентгенологии что такое

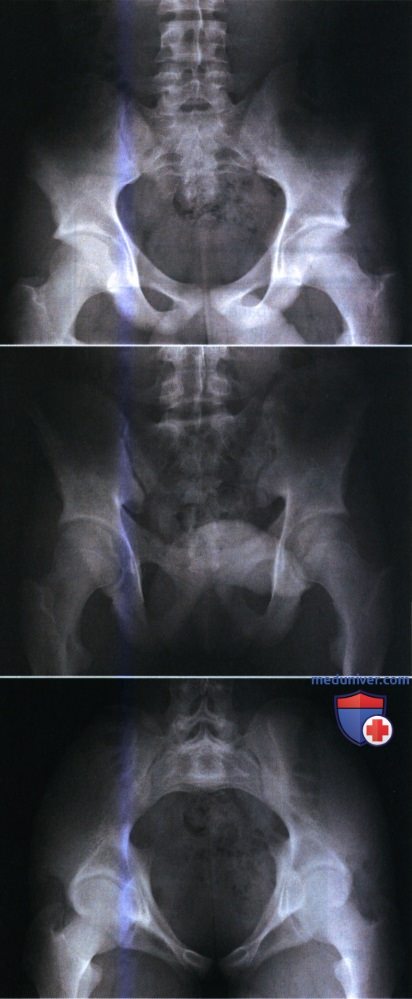

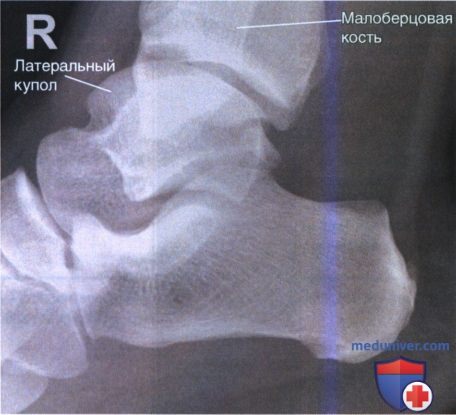

Проекция предназначена для отображения взаимного расположения костных структур таким образом, чтобы максимально облегчить диагностику. Для визуализации суммационного изображения анатомических структур, выявления патологических очагов, инородных тел (рис. 1) и определения взаимного расположения отломков (рис. 2) в большинстве случаев ограничиваются рентгенографией в ПЗ/ЗП и боковой проекциях. При изучении суставов для лучшей визуализации скрытых областей добавляются косые проекции. В дополнение к этому для более точного отображения определенных анатомических структур и патологических состояний могут быть затребованы специальные проекции.

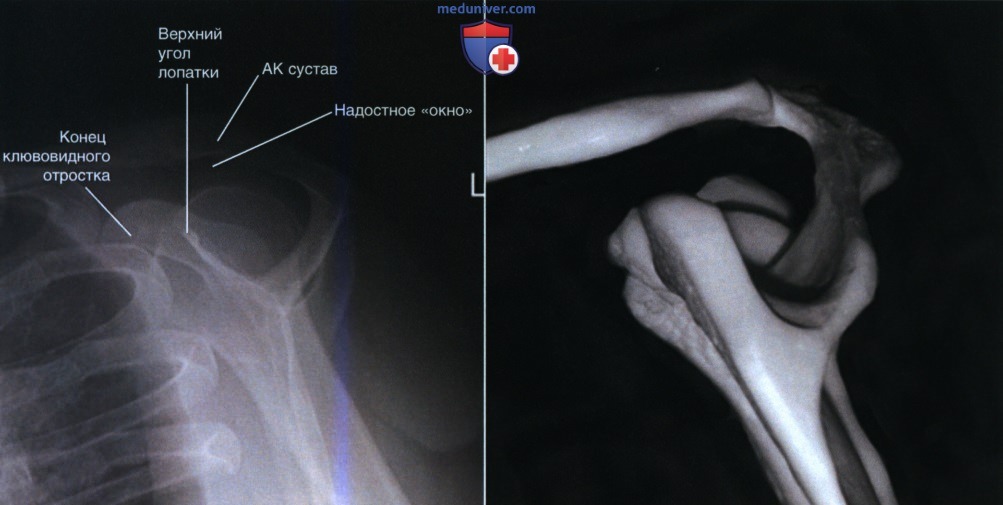

Чтобы оценить важность правильного расположения анатомических структур в проекции, необходимо понимать, какую клиническую задачу можно решить, выполняя исследование. При правильном позиционировании тангенциальная проекция плечевого сустава (рис. 3) позволяет оценить надостное «окно» (отверстие, образованное между акромионом и головкой плечевой кости) и вывести задние поверхности акромиона и акромиально-ключичного (АК) сустава в профиль.

Для этого срединная коронарная плоскость тела пациента должна располагаться вертикально, а верхний угол лопатки должен находиться на уровне конца клювовидного отростка. В такой проекции врач-рентгенолог может выявить сужение надостного «окна», вызванное деформацией образующих его костей (костные выступы), наклоном акромиального отростка или АК сустава, что является основной причиной импиджмента и разрывов ротаторной манжеты.

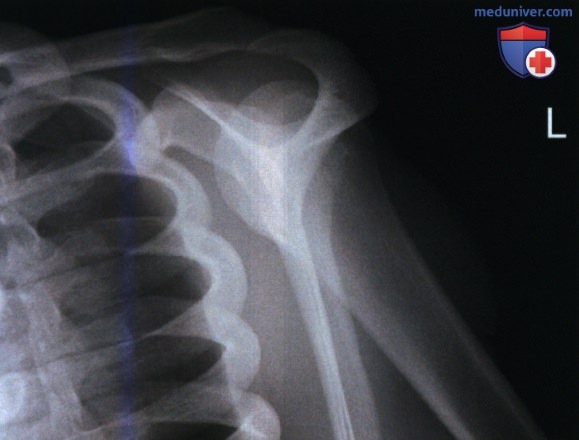

Если верхняя часть срединной коронарной плоскости будет наклонена в сторону ПИ, то на рентгенограмме верхний угол лопатки будет располагаться над концом клювовидного отростка. В этом случае задние поверхности акромиона и АК сустава не будут видны в профиль и на рентгенограмме будут сужать или закрывать надостное «окно» (рис. 4), что не позволит достоверно исключить его деформацию, а значит, исследование не будет иметь диагностической ценности.

Для каждой проекции в соответствующих разделах этой книги приводятся:

• Рекомендации по анализу изображений, использующиеся при оценке взаимного расположения анатомических структур в оптимальной проекции.

• Объяснение того, как соотносится взаимное расположение анатомических структур с определенным положением пациента.

• Подкрепленное соответствующими рентгенограммами описание ошибок позиционирования, которое позволяет скорректировать неправильное положение пациента в случае неприемлемого качества исходной рентгенограммы.

Оптимальная проекция должна максимально реалистично отражать реальный объект, но из-за неизбежных искажений, обусловленных формой, толщиной и положением объекта, а также взаимным расположением пучка излучения, объекта и ПИ, это удается не всегда, и в результате вид некоторых анатомических структур отличается от реального объекта.

Чтобы облегчить идентификацию анатомических структур на рентгенограмме в выбранной проекции, можно ориентироваться на фотографии костных структур, расположенных таким же образом, как и в проекции. Сравните визуализацию анатомических структур на фотографии лопатки и на рентгенограмме плечевого сустава в тангенциальной проекции (рис. 3). Обратите внимание, что на фотографии хорошо видны верхний угол лопатки и ее латеральный край, закрывающие клювовидный отросток. В то же время в тангенциальной проекции верхний угол лопатки виден как тонкая кортикальная линия, латеральный край не визуализируется, а клювовидный отросток, напротив, виден четко.

Также обратите внимание, что верхняя поверхность позвоночника на фотографии визуализируется между латеральным и медиальным краями ости лопатки, но на рентгенограмме не видна.

При идентификации анатомических структур необходимо учитывать, как может меняться отображение реального объекта в зависимости от особенностей исследования. Ниже перечислены особенности исследования и рекомендации, которые могут помочь в идентификации анатомических структур на рентгенограмме в выбранной проекции.

Идентификация анатомических структур:

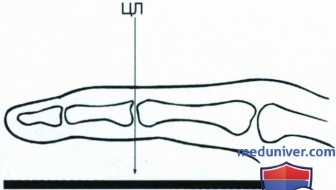

1. Положение ЦЛ:

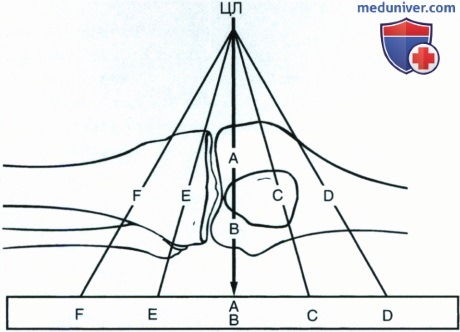

• ЦЛ должен располагаться в центре ЗИ. Благодаря тому что ЦЛ имеет наиболее прямолинейный ход, он позволяет отображать анатомические структуры наиболее правильно

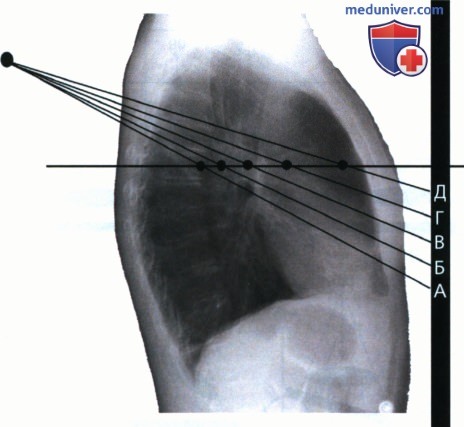

• По мере удаления от ЦЛ во всех направлениях рентгеновские лучи расходятся и попадают на ПИ под углом (рис. 5). Чем дальше лучи отходят от ЦЛ, тем больше угол расхождения (рис. 6)

• При РИПИ, равном 100 см, расхождение рентгеновских лучей на расстоянии 1 см от точки, через которую проходит ЦЛ, составит около 0,8°; при РИПИ, равном 180 см — около 0,4° на 1 см.

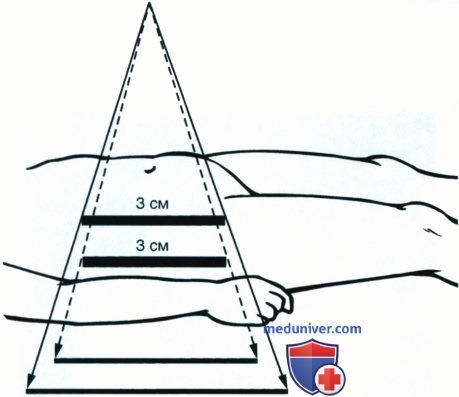

• При исследовании двух кистей, стоп или коленных суставов, требующих центрирования ЦЛ между ними, для получения рентгенограмм оптимального качества возможно будут необходимы небольшие изменения укладки с учетом расхождения рентгеновских лучей (рис. 7)

2. Наклон ЦЛ:

• При наклоне ЦЛ или расхождении рентгеновских лучей изображение анатомического объекта будет смещаться в направлении движения рентгеновских лучей. Чем дальше расположен объект от ПИ, тем больше будет выражено смещение (рис. 8 и 9)

• По мере увеличения наклона ЦЛ или расхождение рентгеновских лучей, выраженность смещения на рентгенограмме также возрастает

3. Дисторсия размера:

• Дисторсия размера проявляется тем, что изображение объекта по всем осям по сравнению с реальным объектом увеличивается одинаково (рис. 10 и 11)

• В любой проекции размер объекта будет в некоторой степени искажен, поскольку объект не располагается непосредственно на ПИ и не является плоским, а рентгеновское излучение проходит под прямым углом только через часть объекта

• Чтобы свести к минимуму дисторсию размера, используйте минимально возможное РОПИ и максимально возможное РИПИ

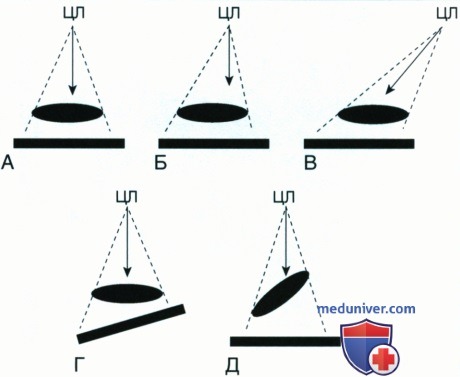

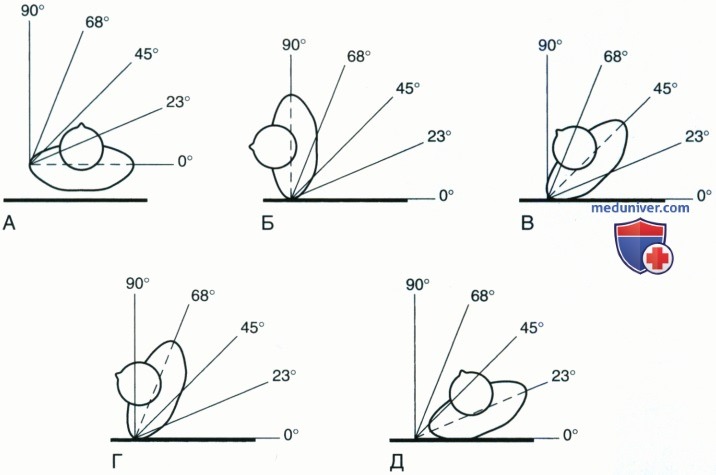

1. ЦЛ перпендикулярен объекту, приемник изображения (ПИ) параллелен объекту (Б), но объект смещен относительно ЦЛ. Чем больше смещение, тем более выражена элонгация.

2. ЦЛ наклонен относительно объекта, ПИ и объект параллельны друг другу (В). Чем больше угол наклона ЦЛ, тем более выражена элонгация.

3. ЦЛ и объект перпендикулярны друг другу, но ПИ не параллелен объекту (Г). Чем больше угол наклона ПИ, тем более выражена элонгация.

4. Перспективное укорочение возникает, если ЦЛ и ПИ перпендикулярны друг другу, но объект наклонен (Д). Чем больше угол наклона, тем более выражено укорочение.

4. Дисторсия формы:

• Элонгация проявляется непропорциональным увеличением изображения объекта по одной из осей (рис. 12). Элонгация минимальна, если ЦЛ проходит через объект перпендикулярно ПИ, а объект и ПИ располагаются параллельно друг другу, как показано на рис. 13, А. Причины элонгации отражены на рис. 13, Б-Г

• Перспективное укорочение проявляется непропорциональным уменьшением изображения объекта по одной из осей (рис. 14). Причины перспективного укорочения показаны на рис. 13, Д

5. Косое положение пациента:

• Методика укладки определяет то, как эталонная плоскость (например, срединная сагиттальная или срединная коронарная), проходящая через пациента, будет расположена относительно ПИ для получения оптимальной проекции. Необходимо оценивать степень наклона пациента при укладке и при анализе рентгенограмм (рис. 15)

• Для определения степени наклона пациента всегда следует пользоваться эталонной плоскостью. Не думайте, что на подставке с заданным углом пациент всегда будет располагаться под тем же углом. На подставке с углом 45° пациент может размещаться под большим или меньшим углом в зависимости от того, как глубоко под него была подложена подставка

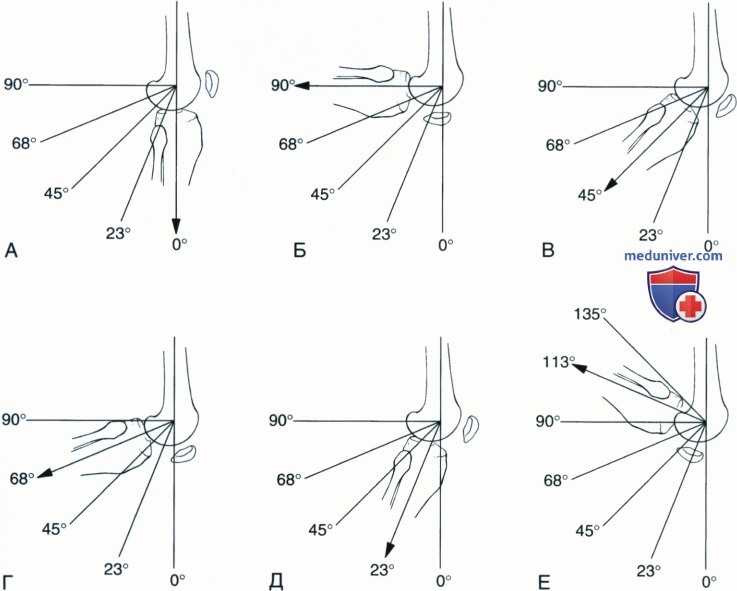

6. Сгибание конечности:

• При рентгенографии конечности часто требуется ее согнуть под определенным углом. Необходимо оценивать степень сгибания конечности при укладке и при анализе рентгенограмм (рис. 16)

7. Суставные щели и переломы:

• Для визуализации суставной щели или перелома необходимо, чтобы ЦП или расходящиеся лучи проходили параллельно им (рис. 17 и 18). Невыполнение этого принципа приведет к тому, что суставная щель или перелом будут видны плохо (рис. 19-21)

8. Распознавание структур, имеющих сходную форму и размер:

• Используйте в качестве ориентира известные анатомические структуры, лежащие рядом (рис. 22)

• Используйте в качестве ориентира костные выступы, например, бугорки, расположенные на данной или на соседней кости (рис. 23)

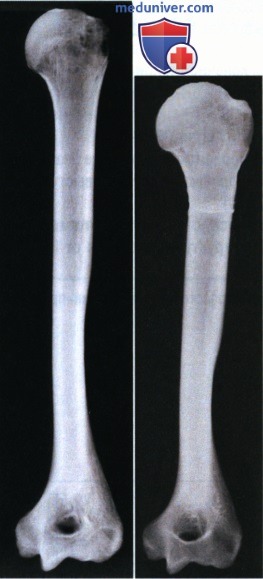

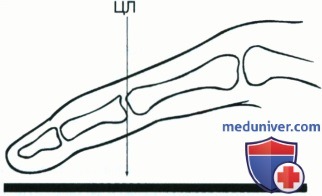

• Определите ту анатомическую структуру, которая подверглась большему проекционному увеличению. Чем дальше анатомическая структура находится от ПИ, тем более выражено будет проекционное увеличение (рис. A)

Сокращения: ЗИ — зона интереса; ПИ — приемник изображения; РИПИ — расстояние «источник-приемник изображения»; РОПИ — расстояние «объект-приемник изображения»; ЦЛ — центральный луч.

Этапы коррекции положения пациента и центрального луча (ЦЛ) при повторных исследованиях. Ниже перечислены шаги, которые необходимо предпринять при изменении положения пациента или ЦЛ, если на рентгенограмме взаимное расположение изучаемых анатомических структур не соответствует требуемому.

Этапы коррекции укладки при повторном исследовании:

1. Определите две анатомические структуры, расположенные неправильно.

2. Определите расстояние в сантиметрах, на которое эти части смещены относительно друг друга на рентгенограмме

3. Определите, куда будут перемещаться эти части при движении пациента—навстречу друг другу или в противоположные стороны

4. Для начала расположите пациента так же, как и в прошлый раз при некорректной укладке. Для коррекции укладки перемещайте пациента из этого положения в нужную сторону

5. Если при перемещении пациента анатомические структуры перемещаются в противоположных направлениях, его следует сместить лишь на половину расстояния между этими структурами

6. Если при изменении укладки перемещается только одна анатомическая структура, пациента следует сместить на полную величину расстояния между структурами

Этапы регулировки ЦЛ при повторном исследовании:

1. Определите две анатомические структуры, которые расположены неправильно

2. Определите, какая из анатомических структур лежит дальше от ПИ. При наклоне ЦП именно она будет смещаться в наибольшей степени

3. Определите направление, в котором структура, расположенная дальше всего от ПИ, должна перемещаться для правильного выравнивания со второй структурой

4. Определите расстояние в сантиметрах, на которое эти части смещены относительно друг друга на рентгенограмме

5. Оцените, насколько анатомическая структура, расположенная дальше всего от ПИ, будет перемещаться при наклоне ЦП на 5°. Удаление проекции анатомических структур друг от друга при наклоне ЦЛ, зависит от физического расстояния между ними, измеренного на костном препарате:

• Если расстояние между анатомическими структурами (реальными костями, а не их изображениями) составляет 0,16-3,2 см, то наклон ЦЛ на 5° переместит структуру, расположенную дальше всего от ПИ, приблизительно на 0,3 см

• Если расстояние между анатомическими структурами составляет 3,75-6 см, наклон ЦЛ на 5° переместит структуру, расположенную дальше всего от ПИ, приблизительно на 0,6 см

• Если расстояние между анатомическими структурами составляет 6,25-8 см, наклон ЦЛ на 5° переместит структуру, расположенную дальше всего от ПИ, приблизительно на 1,25 см

• Если расстояние между анатомическими структурами составляет 8,75-11 см, наклон ЦЛ на 5° переместит структуру, расположенную дальше всего от ПИ, приблизительно на 1,9 см

6. Установите необходимую величину угла наклона ЦЛ согласно этапам 4 и 5, и наклоните его в направлении, определенном на этапе 3

Сокращения: ПИ — приемник изображения; ЦЛ — центральный луч

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.7.2021