гроза что делает подобрать глаголы

Значение слова «гроза»

1. Атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между облаками или между облаком и земной поверхностью (молния), сопровождаемых громом. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Тургенев, Бирюк. Люблю грозу в начале мая, Когда весенний, первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом. Тютчев, Весенняя гроза. || перен. Бурные события, потрясение. Военная гроза.□ [Шуйский:] Весть важная! и если до народа Она дойдет, то быть грозе великой. Пушкин, Борис Годунов. || перен. Сильные душевные потрясения, переживания. Боже мой, что слышалось в этом пении! Надежды, неясная боязнь гроз, самые грозы, порывы счастия — все звучало, не в песне, а в ее голосе. И. Гончаров, Обломов.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Гроза относится к одним из самых опасных для человека природных явлений: по количеству зарегистрированных смертных случаев только наводнения приводят к бо́льшим людским потерям.

Грозовое положение — наличие мощной кучевой и кучево-дождевой облачности, без грозы. При этом вероятность грозы ненулевая, но низкая (не более 30-40%).

ГРОЗА’, ы́, мн. гро́зы, ж. 1. Бурное ненастье с громом и молнией. Г. застала нас в поле. || перен., чего. Разрушительная сила чего-н. (книжн. поэт.). Г. войны. 2. Существо, или предмет, внушающие страх, ужас. Учитель математики был грозой всей гимназии. 3. только ед. Суровое, устрашающее обращение, острастка (разг.). Лаской с детьми большего добьешься, чем грозой. Он никогда не знал грозы над собой.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Спряжение глагола «гроза»

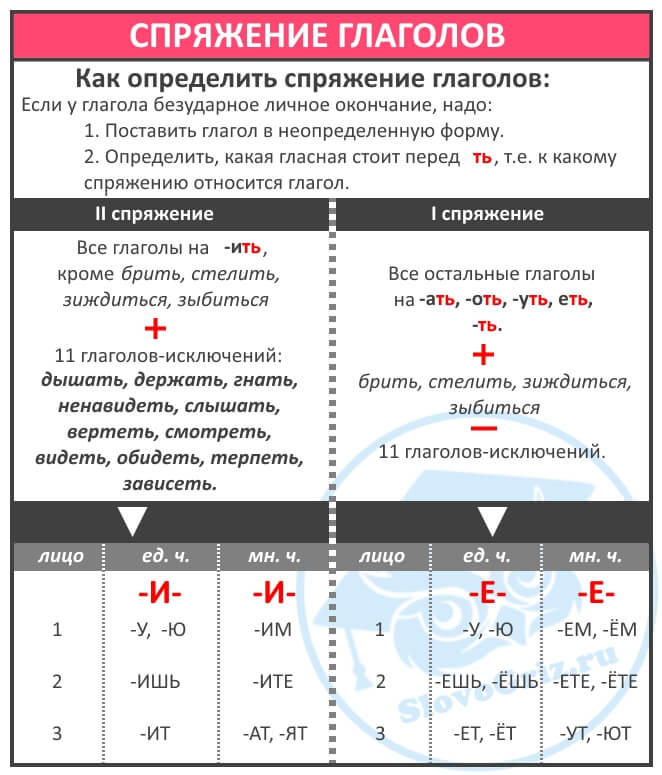

В современном русском языке у глаголов два спряжения: первое (I) и второе (II), и определяется оно по суффиксу, который обозначается буквами а, я, о, е, и, у, нуи находится перед окончанием -тьнеопределённой формы глагола (инфинитива).

Глаголы, относящиеся к тому или другому из этих спряжений, имеют совершенно определённые окончания в 1-м, 2-м и 3-м лице единственного и множественного числа.

Для чего нужно знать спряжение?

Спряжение необходимо знать для того, чтобы безошибочно писать Е или И в безударныхокончаниях.

Как определить спряжение?

Спряжение глаголов определяется двумя способами:

1-й способ для определения спряжения

Чтобы определить спряжение глагола с безударным личным окончанием, нужно:

Как узнать, какие глаголы относятся к тому или иному спряжению?

Ко II спряжению относятся:

Например: услышать, догнать, стерпеть, завертеть.

К I спряжению относятся:

Например: плавать, думать, сохнуть, лаять.

При спряжении неопределённая форма глагола (начальная) изменяется на формы первого, второго и третьего лица в единственном и множественном числе. И если личные окончания глаголов безударные, то возникают трудности при выборе гласной в написании. Вот здесь как раз и нужны знания спряжения.

Например, нам нужно вставить нужные буквы в личные окончания глагола плакать

Личные окончания глагола плакать безударные.

Какую букву нужно писать в окончаниях?

Как в этой ситуации ведут себя глаголы-исключения брить, стелить и зиждиться?

Как видим, глаголы изменяются точно так же, как все глаголы I спряжения.

Теперь выбираем нужную букву в глаголе II спряжения.

Изменим глагол жарить по лицам и напишем выбранную букву:

Личные окончания глагола жарить безударные.

А как поведут себя 11 глаголов-исключений?

Вывод: глаголы исключения имеют такие же личные окончания, как и все глаголы II спряжения.

Все формы глагола должны быть одного вида, иначе можно ошибиться в определении спряжения:

2-й способ определения спряжения

Во втором способе, мы будем определять спряжение по ударному окончанию.

Ударные личные окончания не требуют орфографической проверки, их спряжение определяется сразу.

Примечание:

По начальной форме, не поставив сначала глагол в личную форму, его спряжение определить нельзя:

Что такое разноспрягаемые глаголы?

Это такие глаголы, которые при изменении по лицам и числам имеют окончания то I, то II спряжения.

К разноспрягаемым глаголам относятся глаголы бежать, брезжить, чтить и хотеть и однокоренные с ними приставочные глаголы: сбежать, вбежать, забрезжить; захотеть, расхотеть и др.

Как же спрягаются разноспрягаемые глаголы?

Рассмотрим таблицу: Спряжение разноспрягаемого глагола « хотеть»